Перелом твердого неба

Переломы твердого неба

При огнестрельных переломах твердого неба в зону повреждения вовлекаются небные отростки верхней челюсти и небные кости, образующие свод неба; часто к перелому твердого неба присоединяется перелом тела верхней челюсти и перелом альвеолярного отростка в виде трещин, идущих в разных направлениях. При поперечном или сагиттальном направлении пулевого канала небо может быть раздроблено на крупные или мелкие осколки с западанием их в полость рта, при этом могут образоваться щелевидные дефекты в поперечном или продольном направлении. При косом направлении пулевого канала, например, через глазницу в полость рта, наблюдаются дырчатые переломы с овальным или многогранной формы отверстием. При дырчатых и щелевидных переломах функциональные расстройства сопряжены с нарушением герметичности полости рта, соединением полости носа с полостью рта.

Задача лечения заключается прежде всего во вправлении отломков. Опустившиеся отломки, связанные со слизистой и надкостницей твердого неба, нужно поднять и вправить с помощью большого или указательного пальца и закрепить их в этом положении небной пластинкой из целлулоида или пластмассы, прикрепив ее к зубам лигатурами или к назубной проволочной или штампованной шине; при беззубой челюсти отломки вправляют внеротовым способом, как при переломах верхней челюсти. В свежих случаях свод можно поддерживать длинными петлями, отогнутыми по кривизне свода на мягкой или жесткой проволочной шине, наложенной с внутренней язычной поверхности зубов. Петли располагаются на правой и левой половине шины и отгибаются навстречу друг другу.

При дырчатых переломах необходимо при первом же осмотре разъединить полость рта от полости носа, как описано выше. Под небной пластинкой большие отверстия значительно суживаются, а небольшие могут совершенно закрыться, поэтому с операцией закрытия дефекта не нужно спешить.

В дальнейшем после полного заживления раны сквозные дефекты твердого неба закрывают пластическим путем с помощью отслойки и перемещения оставшейся надкостницы и слизистой или площадкой круглого стебля.

Переломы и вы в их и зубов встречаются и как изолированные переломы, и одновременно с переломами альвеолярного отростка и тела верхней и нижней челюстей.

Переломы коронковой части зуба со вскрытием пульпы требуют девитализации и пломбирования; экстракция зуба при подвижном отломке не всегда возможна. Для укрепления протеза корень при переломе шейки может быть сохранен после девитализации. Вывихнутые зубы в области перелома большей частью удаляют, так как заживление перелома важнее сомнительного приживления зубов. Совершенно дюксированные зубы вне перелома после дезинфекции зуба и ячеек имплантируются и иногда вживают. При неполной люксации вправление дает больше шансов на успех.

Вправленные зубы фиксируют шинной повязкой. Глубоко вколоченные зубы как вид вывиха встречаются чаще у детей. Ортодонтическим путем их можно вытянуть до нормального положения.

При переломах челюсти иногда линия перелома проходит через луночку зуба, и тогда обнажается корень и периодонт. Хотя случаи гладкого заживления переломов с такими зубами со включением в костную мозоль элементов периодонта и корневого дентина встречаются, тем не менее вопрос решается в пользу экстракции. Пo наблюдениям нашей клиники (Штробиндер), ранняя экстракция ускоряет заживление перелома. Такого же взгляда придерживается клиника проф. Львова (Дардык). Безусловно необходимо удаление кариозных зубов, зубов с корневыми грануляциями и, конечно, зубов, свободно лежащих в щели.

Переломы носа. Костный скелет носа образуется носовыми костями, лобными отростками и сошником; хрящевой скелет — четырехугольным хрящом, образующим перегородку носа, треугольными крыльными хрящами или хрящами кончика носа.

Переломы носа заслуживают серьезного внимания, поскольку они комбинируются с переломами верхней челюсти. Различают прямые и непрямые переломы носовых костей. При ударах, направленных непосредственно на корень носа и его спинку, носовые косточки подвергаются поперечному перелому, разъединению или полному раздроблению вместе с верхней частью лобного отростка. Отломки вдавливаются в полость носа. При этом происходит перелом носовой перегородки — как ее костной части (сошник и перпендикулярная пластинка решетчатой кости), так и хрящевой (четырехугольный хрящ). Одновременно повреждаются ячейки решетчатой кости.

Грудная стенка

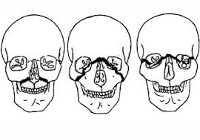

Следующая схема Дюшанжа дает наглядную классификацию переломов спинки носа, боковых стенок и перегородки (если рассматривать переломы носа в поперечном сечении): 1) разъединение носовых пластинок, 2) боковые переломы, 3) переломы со сплющиванием костей (в виде раскрытой книги), 4) переломы с разъединением костной и хрящевой перегородок, 5) искривление и 6) угловые переломы перегородки (рис. 62).

При более значительном боковом ударе и переломе лобных отростков у основания носа весь нос может сместиться на сторону. Повреждения костей нередко соединяются с повреждением наружных покровов и мягких тканей носа в виде ушибленных ран кожи, разрывов кончика носа, крыльев, нередко с дефектами частей носа. Опасность переломов носа заключается, кроме обусловленных ими функциональных расстройств, вследствие затрудненного носового дыхания, в возможности обильных кровотечений и инфекции, которая вносится со стороны наружных покровов и слизистой. Стойкие деформации носа (седловидные, кривые носы, тканевые дефекты носа) возникают в результате травмы, несвоевременного вправления отломков и перегородки, гнойных осложнений и секвестрации костей и хрящей.

Непрямые переломы носовых костей — непосредственное продолжение линии перелома в верхней челюсти при типе Фор II и Фор III, когда линия перелома проходит через лобные отростки, слезные косточки, через носовые косточки, ближе к их основанию, и сзади отвесно через вертикальную часть решетчатой кости, через сошник и концы крыловидных отростков, вследствие чего вся челюсть отделяется от основания черепа. Здесь возможны переломы основания Черепа через Iamiha cribrosa с проникновением инфекции к основанию черепа через поврежденную слизистую носа и носоглотки.

При I и II вариантах Вассмунда линия перелома проходит в области носа ближе к основанию лобных отростков, не затрагивая корня носа и дна глазницы.

Здесь также отпадает возможность одновременного перелома lamina cribrosa и менее вероятно осложнение менингитом. В обоих случаях неизбежно повреждение слезно-носового канала и слезного мешка с подкожной эмфиземой, слезотечение, которое может остаться стойким вследствие рубцов в слёзоотводящем канале.

При лечении переломов носа прежде всего обрабатывают наружную рану, осторожно иссекают размозженные ткани и накладывают шов. Отломки, даже если они слабо прикреплены к мягким тканям, необходимо вправить и покрыть кожными покровами, так как они обладают большой способностью к приживлению. Надорванные крылья носа, кончик носа подшивают.

Вдавленные отломки вправляют изнутри с помощью элеватора, специального инструмента Cloud Martin или заменяющего его пинцета Бильрота с надетыми на него резиновыми тонкими трубками. Вправленные отломки большей частью вновь не западают, если только не разрушена перегородка; последнюю тоже нужно выпрямить. Тампонада иодоформной марлей, смоченной жидким вазелином, помогает поднять и фиксировать западающие и непружинящие отломки. Тампонировать следует через носовое зеркало с длинными браншами (Килиана), которое расширяет просвет. После тампонады его осторожно вынимают; таким образом избегают ложных ходов под отслоенную слизистую. Этим же зеркалом удобно вправлять носовые кости. Тампон оставляют на 2 суток, а затем совсем извлекают или вставляют снова. После каждой тампонады, так же как и вначале, проводят очистку полости носа от сгустков, промывание физиологическим раствором (капли 2% протаргола или люго-левского раствора, риванола 3 : 1 000). Для предохранения от случайного давления нос покрывают 6—8 слоями треугольных кусочков марли, пропитанных коллодием, образующим довольно плотный колпачок.

При пружинящих отломках или отломках, снова смещающихся после их вправления с выдвижением кнаружи, применяют медленное их вправление давящими пелотами, укрепляемыми на специальной лобной повязке (Иозефа).

При запавших отломках, не поддающихся одномоментному вправлению, применяют медленное вытяжение с помощью специального крючка Лимберга, одну сторону которого вводят в полость носа, а за другую производят вытяжение с помощью эластического стержня, укрепленного к головной повязке.

При вправлении отломков верхней челюсти после непрямых переломов нужно обратить особое внимание на соединение костей носа, на выпрямление отломков и соединение слизистой с восстановлением носовых ходов и дыхания.

Выпрямление перегородки и восстановление проходимости носа—важный момент в восстановлении статики и функции носа. Повреждения слизистой заживают обычно хорошо. Гнойные осложнения и глубокая инфекция при повреждениях носа встречаются сверх ожидания не часто. Гематомы в гайморовой полости имеют наклонность к нагноению. Рекомендуют ежедневные промывания через нос, пользуясь существующим или специально образованным отверстием в боковой стенке носа.

Огнестрельные переломы носа часто сопровождаются дефектами костного и хрящевого скелета с дефектами соответствующих мягких тканей снаружи и в полости носа. Довольно типичны дефекты корня носа при поперечном направлении раневого канала, причем эти дефекты комбинируются с дефектами передне-нижней стенки лобной пазухи, век, верхней стенки гайморовой полости. Наблюдаются отрывы хрящевой части носа; нос иногда отрывается от своего нижнего основания с дефектом крыльев и хрящевой части перегородки.

При обработке огнестрельных переломов носа прежде всего нужно позаботиться о проходимости носовых ходов, расправить слизистую и где возможно наложить швы на мягкие ткани; в носовые ходы ввести дренажные трубочки, чтобы предохранить поврежденную слизистую от сращений. Таким образом, ко времени восстановления носа пластическим путем носовые ходы будут свободны.

При заращении ходов требуется кровавое их расширение и длительный дренаж.

Деформации и дефекты частей носа устраняют путем пластических операций.

Источник

Перелом верхней челюсти – повреждение кости с нарушением ее целостности. При всех типах переломов верхней челюсти возникает отек мягких тканей околоротовой зоны. На коже лица обычно определяются ссадины, рваные раны. Высота лица удлиняется, горизонтальные параметры уплощаются. Локализация костных выступов, кровоизлияний соответствует уровню повреждения. Прикус нарушен. Мягкое небо смещается вниз. Постановка диагноза перелом верхней челюсти базируется на основании жалоб пациента, клинического осмотра, результатов КТ. До оказания специализированной помощи проводится временная иммобилизация. Основным методом лечения является остеосинтез титановыми минипластинами.

Общие сведения

Перелом верхней челюсти – патологическое состояние, возникающие при нарушении анатомической целостности кости. В 1901 году французский врач Rene Le Fort предложил наиболее полную классификацию переломов верхней челюсти. Переломы верхней челюсти составляют около 4% от всего числа повреждений челюстно-лицевой области. В превалирующем большинстве случаев пациентами становятся мужчины. Наиболее часто в стоматологии диагностируются средние переломы верхней челюсти (44%), сопровождающиеся разрывом слизистой и кровотечением. Закрытые переломы встречаются крайне редко. В 15 % случаев наблюдаются не изолированные, а сочетанные повреждения, при которых нарушение целостности определяют и в окружающих тканях.

Перелом верхней челюсти

Причины

Лицевой скелет состоит из 3 парных вертикальных комплексов – скуловерхнечелюстного, носоверхнечелюстного и крыловерхнечелюстного и одной непарной срединной перегородочносошниковой опоры. Между вертикальными линиями в горизонтальном направлении проходят альвеолярный отросток, орбита, надбровные дуги, которые совместно усиливают лицевой скелет. В результате высокоэнергетических повреждений (удар тяжелым предметом в лицо, падение, в случае ДТП) развиваются прогиб и коллапс этих поддерживающих структур, вследствие чего возникает перелом верхней челюсти.

Траектория перемещения отломанных фрагментов при переломе верхней челюсти зависит от травмирующей силы, места крепления жевательных мышц, площади отломка. Кзади поврежденный фрагмент смещается под воздействием кинетической энергии удара, вниз – в результате тяги мышц. Медиальные крыловидные мышцы способствуют неравномерному перемещению отломков в направлении книзу, вследствие чего задние фрагменты смещаются больше передних.

Классификация

Переломы верхней челюсти разделяют на 3 группы:

- Ле Фор 1 – нижний перелом верхней челюсти. Возникает при повреждении верхней губы в момент, когда челюсти разомкнуты. При этом альвеолярный отросток лишается опоры и остается открытым, в результате чего при ударе наблюдается отделение нижней части верхней челюсти от ее тела. Нарушение целостности выявляют и в участке нижних стенок гайморовых синусов.

- Ле Фор 2 – средний перелом верхней челюсти. Основная причина – сильный прямой удар в участок носовых костей при сомкнутых челюстях. Также 2 тип перелома верхней челюсти может возникнуть при отраженном повреждении подбородка, когда травмирующая сила передается на верхнюю челюсть через нижние зубы. При этом происходит отделение массива, включающего верхнечелюстную кость и кости носа.

- Ле Фор 3 – верхний перелом верхней челюсти. Возникает при травмировании участка орбиты или при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур лицевого скелета. Поврежденный верхнечелюстно-скуловой комплекс отделяется от костей черепа. У пациентов присутствует характерная неврологическая симптоматика.

Симптомы переломов верхней челюсти

У пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют припухлость верхней губы, нарушение носового дыхания. Основные жалобы сводятся к болезненности в участке травмированной челюсти, нарастании болевого синдрома при смыкании зубов. Если смещения отломка при переломе верхней челюсти нет – фиссурно-бугорковый контакт в норме. В результате перемещения поврежденного дистального участка вниз пациент указывает на наличие стороннего тела в горле. В зависимости от траектории смещения отломка может наблюдаться нарушение смыкания зубов в сагиттальной, трансверзальной или вертикальной плоскостях.

При переломе верхней челюсти по 2 типу кровоизлияние локализуется в тканях вокруг орбиты, в результате чего возникают хемоз, экзофтальм. Горизонтальные параметры лица уплощаются, вертикальные удлиняются. При сжатии зубов усиливается болезненность. При 2 типе перелома верхней челюсти снижается обоняние, появляется слезотечение. Язычок мягкого неба дислоцируется вниз.

Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор 1 сочетается с повреждением костей основания черепа. У пациентов наблюдается выраженный отек тканей. Кровью пропитываются конъюнктива, склера, ткани периорбитального участка. Смещение язычка мягкого неба книзу вызывает першение в горле, тошноту. Дислокация кзади верхней челюсти может привести к механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей. При повреждении зрительного и глазодвигательного нервов нарушается зрение, может развиться косоглазие.

Диагностика

При внеротовом осмотре пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют нарушение целостности скулоальвеолярных гребней: отек тканей, ссадины, увеличение вертикальных параметров лица. На границе перехода неподвижной слизистой альвеолярного отростка в подвижную, а также на твердом небе диагностируют кровоизлияния. Смещение поврежденных отделов при переломе верхней челюсти приводит к разрыву слизистой. Дислокация заднего фрагмента вниз является причиной удлинения мягкого неба.

В ходе пальпаторного обследования на альвеолярном отростке определяют неровности, западения. При надавливании на крючки крыловидных отростков пациент ощущает болезненность в зоне, соответствующей линии перелома верхней челюсти. Чаще наблюдается дизокклюзия в переднем участке, реже диагностируют патологии прикуса по трансверзали и сагиттали. Касание кончиком зонда слизистой оболочки альвеолярного отростка пациент не ощущает, что говорит о потере болевой чувствительности. На КТ при переломе верхней челюсти 3 типа выявляют участки нарушения целостности в зонах грушевидной апертуры и скулоальвеолярных гребней, снижение прозрачности гайморовых синусов.

При переломе верхней челюсти по 2 типу симптом очков положительный – периорбитальная зона сразу после повреждения пропитывается кровью. Наблюдаются хемоз, экзофтальм, слезотечение. Болевая чувствительность кожи в участках, соответствующих уровню повреждения, снижена. В переднем отделе, как правило, дизокклюзия. В ходе пальпаторного обследования врач-стоматолог определяет подвижность верхнечелюстной кости на границе с глазницей, в участке скулоальвеолярного гребня, а также в области шва, соединяющего лобную кость с верхней челюстью. Эти же изменения удается диагностировать при проведении рентгенографического исследования.

При переломе верхней челюсти по 1 типу наблюдаются диплопия, хемоз, экзофтальм, субконъюнктивальные геморрагии, отек век. Если пациент лежит, выявляют энофтальм. В сидячем положении диплопия усиливается, при смыкании зубов уменьшается. Пальпаторно при верхнем переломе верхней челюсти удается выявить неровность в участках лобноверхнечелюстного, а также скулолобного швов, скуловой дуги. Проба нагрузки положительная. На компьютерной томографии обнаруживают нарушение целостности в участке корня носа, скуловой дуги, лобно-скулового шва, клиновидной кости. Диагностическим тестом, определяющим наличие ринореи, является проба носового платка. После высыхания структура ткани, пропитанной ликвором, остается неизменной. Если платок стал жестким, значит, ликвореи нет, с носовых ходов выделяется серозное содержимое.

Дифференцировать перелом верхней челюсти необходимо с другими повреждениями костей челюстно-лицевого скелета. Все пациенты должны быть обследованы челюстно-лицевым хирургом, а также невропатологом. При повреждении гайморовых пазух, зрительного нерва, костей черепа лечение проводят совместно с нейрохирургом, реаниматологом, офтальмологом, оториноларингологом.

Лечение переломов верхней челюсти

Лечение переломов верхней челюсти состоит из этапов репозиции, фиксации отломков, иммобилизации кости. При транспортировании пациента в специализированное учреждение на лобную кость и подбородок накладывают бинтовые повязки для обеспечения временной фиксации челюстно-лицевого комплекса. Краниофасциальное крепление при переломе верхней челюсти подразумевает использование назубных шин вместе с подковообразной скобой, которую устанавливают в области лобной кости.

При хирургическом способе лечения переломов верхней челюсти производят репозицию поврежденных отломков с их последующей фиксацией к здоровым костям лицевого скелета. Наиболее распространенным способом остеосинтеза является использование проволочных швов и титановых минипластин, соединяющих поврежденные и неподвижные кости челюстно-лицевого участка. При переломах верхней челюсти по 2 и 3 типам титановый винт вводят в скуловую кость, так как именно эта кость является близлежащей опорой для поврежденного отломка.

Доступ производят по переходной складке в проекции перелома верхней челюсти. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, скелетируя фрагменты кости. Титановые винты вкручивают в скуловую кость и в альвеолярный отросток между большими коренными зубами под углом 90 градусов к линии перелома. После выполнения репозиции отломков винты соединяют между собой с помощью титановой проволоки, концы которой скручивают. После укладки слизисто-надкостничного лоскута рану ушивают.

При переломе верхней челюсти по 3 типу разрез делают по линии наружного края орбиты. Отслаивают лоскут в участке скулового отростка лобной кости, вводят титановый винт. Лигатуру проводят вокруг головки минипластины и под скуловой костью, выводят в преддверье ротовой полости между молярами, где фиксируют к головке второго вкрученного винта. При своевременно начатом лечении перелома верхней челюсти прогноз благоприятный. Формирование костной мозоли происходит в течение 2 месяцев. Посттравматические отеки рассасываются на протяжении 7 дней, субконъюнктивальные геморрагии удерживаются несколько недель. При позднем обращении возникает неправильное сращение отломков. В таком случае нужно проводить репозицию фрагментов кости после возобновления линии перелома верхней челюсти.

Источник