Врожденный перелом конечностей

ПЕРЕЛОМЫ — повреждения кости с нарушением ее целости. Различают врожденные и приобретенные переломы.

Врожденные переломы редки, наступают чаще всего вследствие заболевания костей скелета плода.

Самую многочисленную группу приобретенных переломов составляют травматические, которые возникают от одномоментного воздействия чрезмерной механической силы при транспортной, производственной, боевой и других видах травм.

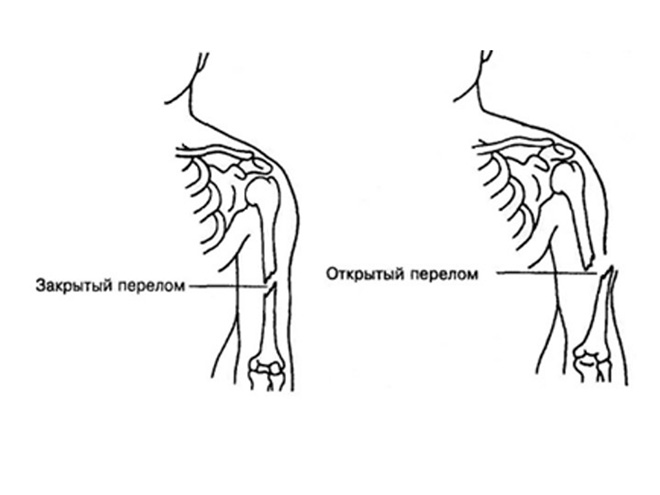

Травматические переломы сопровождаются повреждением мягких тканей, окружающих кость. При нарушении целости кожи под действием травмирующего предмета или острого отломка кости образуется открытый перелом. Если целость кожи не нарушена, перелом называют закрытым.

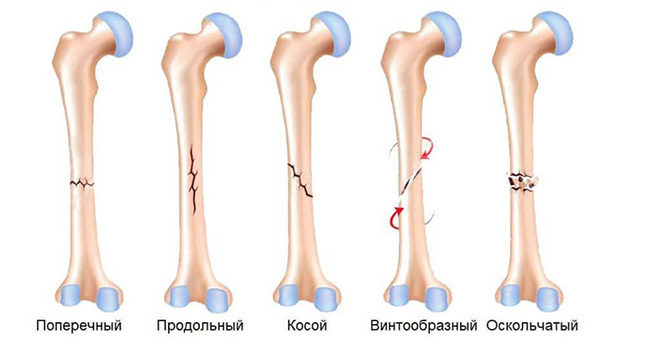

В зависимости от направления линии переломы различают поперечные, косые и продольные переломы.

При полном П. кости разделяются на две части (простой перелом) или на несколько частей (сложный перелом). Сложный перелом с отделением от концов кости одного или нескольких осколков называют оскольчатым, или многооскольчатым, а при большом количестве мелких осколков — раздробленным.

При неполном переломе в кости образуется только трещина. Полный перелом, особенно если повреждена длинная трубчатая кость, почти всегда сопровождается смещением костных отломков, которые становятся под углом один к другому, либо сдвигаются вбок, либо поворачиваются вокруг своей оси, а иногда расходятся по длине.

Полные переломы без смещения отломков редки и встречаются главным образом у детей.

Неполные переломы (трещины) также более часты в детском возрасте.

Травматическим перломам наиболее подвержены лица пожилого и особенно старческого возраста, т. к. с годами кости становятся более хрупкими, утрачивают гибкость.

Особое место занимают компрессионные переломы (от сдавления), характерные для коротких костей, чаще всего позвонков. При этих переломах кость может не разделяться на части, она только деформируется (сплющивается), и содержащаяся в ней губчатая костная ткань разрушается во многих местах.

Наиболее часты переломы длинных костей конечностей (плеча, предплечья, бедра, голени).

Признаки переломов — резкая боль, невозможность движений в конечности, нарушение ее формы и длины по сравнению со здоровой; иногда обнаруживается патологическая подвижность в месте перелома. В отличие от ушиба функция конечности нарушается немедленно — с момента травмы, кроме случаев неполных переломов; отличить их от ушибов и растяжений часто удается только с помощью рентгеновского снимка.

Полный перелом иногда (чаще на конечностях) сопровождается повреждением крупных сосудов, нервов, что ведет к обильному кровоизлиянию, побледнению, похолоданию кисти или стопы, потере их чувствительности, грозит омертвением конечности.

При переломе ребра может пострадать легкое (проявляется кровохарканьем).

Первым, наиболее наглядным признаком перелома позвонка нередко бывает паралич, вызванный травмой спинного мозга.

Бесспорным признаком открытого перелома служит выстояние в рану отломков кости, но оно бывает не всегда, поэтому каждый перелом, при котором имеется рана, пусть на вид и неглубокая, следует считать открытым.

Сращение переломов — сложный биологический процесс, он начинается спаянием отломков молодой соединительной тканью, образующей так называемую мягкую мозоль; последняя затем превращается в костную мозоль, прочно соединяющую отломки. Скорейшему сращению способствуют тесное соприкосновение отломков и покой. При этих условиях длительность сращения зависит от того, какая кость сломана. Быстрее всего (за 2—2,5 недели) срастается перелом фаланги пальца, дольше всего (за 6 мес.) — переломы шейки бедренной кости.

При большом расстоянии между отломками, вклинивании между ними слоя мягких тканей, нарушении покоя сращение переломов замедляется и может вообще не произойти; в этом случае образуется ложный сустав. Сращение может наступить и при значительном смещении отломков, но тогда перелом срастается неправильно, что приводит к укорочению или искривлению конечности.

Процесс сращения особенно нарушается при открытых переломах, подвергшихся бактерийному загрязнению, в результате чего развилась инфекция.

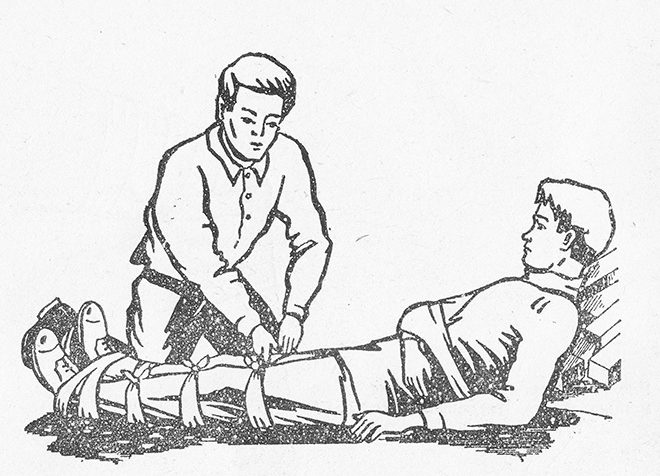

Лечение переломов: устраняют смещение вправлением (репозицией) отломков с последующей фиксацией их в правильном положении на срок, необходимый для сращения. Лечение проводит соответствующий специалист, к которому пострадавшего надо направить как можно скорее. Первая помощь заключается в транспортной иммобилизации стандартными шинами или подручным материалом. Хорошая транспортная иммобилизация препятствует увеличению смещения отломков и уменьшает болезненность при перевозке пострадавшего и, следовательно, возможность возникновения травматического шока, особенно при переломе бедра, снижается.

Шину накладывают по общим правилам. При отсутствии средств для шинирования руку подвешивают на косынку, ногу прибинтовывают к здоровой ноге. В случае открытого перелома прежде всего смазывают кожу вокруг раны спиртовым раствором йода и накладывают стерильную повязку.

Открытый перелом конечности с обильным кровотечением требует наложения кровоостанавливающего жгута (см. Кровотечение). Оказывая первую помощь, не следует добиваться исправления деформации конечности. Подобные попытки мучительны для пострадавшего и, проводимые некомпетентными людьми, грозят повреждением сосудов и нервов. Поэтому нужно ограничиться осторожным потягиванием конечности по длине за кисть или стопу.

При открытом переломе совершенно недопустимо вправление в глубину раны выступающих на поверхность отломков кости, т. к. вместе с ними в глубокие ткани может внедриться инфекционное начало. Дальнейшее лечение многих закрытых и большинства открытых переломов проводят в больнице; здесь вправление отломков производят при необходимости с помощью особых приспособлений, а лечебную иммобилизацию осуществляют различными способами — гипсовой повязкой, постоянным вытяжением или с помощью особой компрессионно — дистракционной аппаратуры, которая не только удерживает отломки в правильном положении, но и прижимает их друг к другу. Иногда прибегают к операции, скрепляя отломки металлическими пластинками, стержнями, шурупами и пр.

При ряде закрытых переломах (напр., пальцев, отдельных костей кисти, стопы, одной из костей предплечья и др.) назначают амбулаторное лечение в поликлинике, травматологическом пункте. В этих случаях пострадавший должен знать, что правильно наложенная врачом гипсовая повязка может через несколько часов оказаться тесной ввиду увеличения припухлости на месте перелома. При появлении признаков сдавления (болей, бледности или синюшности пальцев) нужно тотчас снова обратиться к врачу, не пытаясь самостоятельно ослабить или надрезать повязку. Нужно помнить также, что при лечебной иммобилизации полный покой конечности не только не обязателен, но вреден, т. к. ведет к ослаблению мышц, тугоподвижности суставов, замедляет сращение перелома. Поэтому необходимо дома заниматься лечебной гимнастикой, выполняя, по указанию врача, движения, при которых не нарушается неподвижность отломков (например, движения пальцами руки при переломе плеча, предплечья, движения в локте при переломе кисти и т. д.).

Лечение в больничных условиях также включает занятия лечебной физкультурой. Там применяются массаж, физиотерапевтические процедуры и пр. Не менее важно правильно продолженное лечение после сращения перелома и прекращения иммобилизации. Оно проводится под контролем врача.

Часто в процессе лечения перелома костей ног больные пользуются костылями. Делать это можно только по разрешению врача. Костыли необходимо подгонять по росту больного так, чтобы большая часть веса тела приходилась на руки, а не на подмышечные впадины.

При лечении переломов существенная роль принадлежит рациональному питанию. Пища должна быть легкоусвояемой, полноценной по калорийности и составу. Особую ценность имеют насыщенные витаминами и минеральными солями свежие фрукты и овощи.

Профилактика переломов заключается в строжайшем соблюдении правил техники безопасности на производстве, в сельском хозяйстве, на транспорте, при занятиях спортом. Утомление, к концу рабочего дня способствует увеличению числа травм, поэтому необходимы регулярные занятия производственной гимнастикой, использование перерывов в работе для короткого отдыха. Полноценный отдых дома также способствует снижению травматизма.

Для профилактики спортивного травматизма необходимо строгое выполнение установленных правил (например, ношение шлема и щитков при игре в хоккей и т. п.), важно также осуществлять периодический медицинский контроль за спортсменами. Особое значение имеет профилактика переломов у детей. Необходимо знакомить их с правилами поведения на улице, следить за спортивными занятиями и т. п.

Причиной переломов у людей преклонного возраста часто бывает падение на улице; им нужна особая осторожность при ходьбе. Попытка при падении опереться на вытянутую руку почти всегда грозит переломом конца лучевой кости предплечья.

Злоупотребление алкоголем — одна из частых причин переломов. Борьба с пьянством поможет уменьшить количество тяжелых переломов.

Значительно реже, чем травматические переломы, встречаются патологические переломы. Они возникают вследствие разрушения кости болезненным процессом — например, остеомиелитом, эхинококковой кистой и др. Их признак — отсутствие сколько-нибудь значительного механического насилия при переломе; они могут возникать даже во сне. Первая помощь та же, что и при травматическом переломе. Лечение проводится с учетом характера заболевания, разрушившего кость, только в стационаре.

Медицинская энциклопедия

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник