Внутрисуставные переломы мрт

Ушиб кости

Эти повреждения могу разрешаться за 6-8 недель, и до появления метода МРТ они не обнаруживались. Костные ушибы могут быть вторичными при прямой травме или сочетаться с повреждениями под действием скручивающих сил и внутренними повреждениями коленного сустава. При тупой травме отёк костного мозга развивается непосредственно в месте удара. Повреждение ограничено губчатой костью, кортикальный слой и суставной хрящ при ушибе не изменены.

Костные ушибы при МРТ выглядят как нечётко очерченные субхондрально расположенные области пониженного сигнала на Т1ВИ и непостоянно повышенного сигнала на Т2ВИ. Ушибы имеют сетчатую или звездчатую форму, находятся главным образом в эпифизах, хотя часто распространяются и на метафиз.

Костно-хрящевые отрывы

Костно-хрящевые отрывы относятся к фрагментации и часто полному отделению участка суставной поверхности.

Перелом при этом происходит параллельно суставной поверхности и вовлекает только хрящ или хряще некоторым количеством субхондральной кости. Фрагмент может остаться на месте и срастись с участком кости в месте отрыва или рассосаться, но может и оторваться с образованием свободного внутрисуставного тела.

Рентгенологическая картина чаще бывает нормальной при маленьких фокусах поражения или только хрящевых повреждениях. Поскольку

молодой хрящ эластичен, деформирующие силы могут передаваться на подлежащую кортикальную и губча-тую кость. Хрящ при этом может не повреждаться.

Повышенная интенсивность сигнала в основании костно-хрящевых отрывов на Т2ВИ характерна для свободных или нестабильных фрагментов. Свободные фрагменты лучше всего видны в Т2ВИ, особенно на фонежидкости в полости сустава.

Хрящевые отрывы не видны при рентгенографии, но могут быть обнаружены на МРТ. Следует учитывать, что даже при больших повреждениях хряща изменения в субхондральной кости могут быть незначительными. Вклиненный тип перелома этиологически может быть отнесён к костным ушибам.

Тип повреждения возникает и зависит от величины компрессионной силы. Наиболее частый тип таких повреждений в коленном суставе — это локальные изменения бедренной кости над передним рогом наружного мениска, часто в сочетании с острым разрывом ПКС. При МРТ виден участок пониженного МР-сигнала на Т1ВИ в месте вклинения, окруженный зоной повышенного МР-сигнала на Т2ВИ в области отёка. Покрывающий хрящ может быть не поврежден.

Внутрисуставной перелом кости на МРТ

Выделяют следующие виды переломов:

- без смещения отломков,

- со смещением отломков без компрессии,

- переломы с компрессией.

МРТ позволяют обнаружить перелом, степень компрессии и расхождения фрагментов. Переломы плато большеберцовой кости лучше исследовать на КТ с двух- и трёхмерной реконструкцией, позволяющей увидеть фрагменты и их смещение. МРТ целесообразно использовать для обнаружения скрытых повреждений и уточнения их характера.

Скрытые переломы мыщелков бедренной и большеберцовой костей с отсутствием смещения или незначительным смещением. Наиболее часто подвергаются перелому задние края плато медиального и латерального мыщелка бедренной кости. При этом переломы могут быть как в виде травматических вдавлений (локальных импрессий) так и в виде «склов» — мелких краевых переломов с образованием (или без образования) мелких костных отломков, чаще всего без смещения.

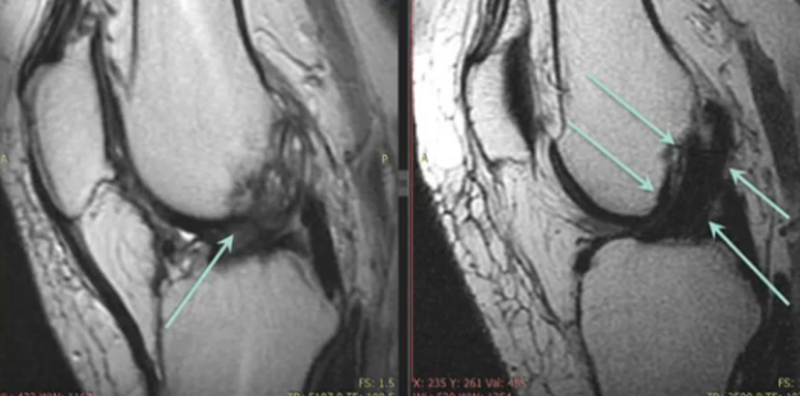

Рис.1

Рис.2

Рис.3.1 Внутрисуставной авульсивный перелом заднего края большеберцовой кости с его отрывом от большеберцовой кости, без смещения. При этом задняя крестообразная связка сохранена.

Внутрисуставной перелом большеберцовой кости на КТ

Рис.3

Перелом диафиза большеберцовой и малоберцовой кости

Рис.4

Рис.5

Костная консолидация (сращение перелома)

Рис.6

Рис.7

Реконструкция (протезирование) передней крестообразной связки

Рис.8

Перелом Сальтера-Харриса

Ссылка на первоисточник >>

Рис.9

Тип I

Эпифиз полностью отделен от конца кости или метафиза через глубокий слой пластины роста. Пластина роста остается прикрепленной к эпифизу. Врач должен вернуть перелом на место, если он значительно смещен. Повреждения типа I обычно требуют репозиции, чтобы сопоставить отломки для его сращения. Если нет повреждения кровоснабжения пластины роста то сращение будет происходить отлично.

Тип II

Это самый распространенный тип перелома пластинки роста. Эпифиз вместе с пластиной роста отделен от метафиза. Подобно переломам типа I, переломы II типа обычно должны быть подвергнуты репозиции и иммобилизованы.

Тип III

Этот перелом встречается редко, обычно на нижнем конце большеберцовой кости, одной из длинных костей нижней ноги. Это происходит, когда перелом полностью протекает через эпифиз и отделяет часть эпифиза и пластинку роста от метафиза. Хирургия иногда необходима для восстановления нормальной поверхности сустава. Перспектива или прогноз роста хороши, если кровоснабжение отделенной части эпифиза все еще остается нетронутым, и если перелом не смещается.

Тип IV

Этот перелом проходит через эпифиз, через пластинку роста и в метафиз. Хирургия необходима для восстановления нормальной поверхности сустава и идеального выравнивания пластины роста. Если идеальное выравнивание не достигнуто и не поддерживается во время заживления, прогноз сращения — неудовлетворительный. Эта травма чаще всего встречается в дистальном эпифизе плечевой кости.

Тип V

Эта необычная травма возникает, когда эпифиз измельчается и пластина роста сжимается. Скорее всего, это происходит на колене или лодыжке. Прогноз плохой, поскольку преждевременное замедление роста практически неизбежно.

Рис.9.1 Перелом Сальтера-Харриса I типа

Стресс-перелом

Стресс-перелом (так же называются — псевдопереломы, зоны Лоозера, синдром Милкмена), описанные для неполных «усталостных» (патологических) переломов, проявляются рентгенографически как узкие (2—3 мм) рентгенопрозрачные полосы, лежащие перпендикулярно кортикальному слою (рис. 10). На поздней стадии вокруг таких повреждений развивается склероз, облегчая их обнаружение.

Этиология

Псевдопереломы возникают при:

- недостаточности витамина В (остеомаляция, рахит),

- почечной остеодистрофии,

- болезни Педжета,

- фиброзной дисплазии

- наследственной гиперфосфатазии («ювенильная болезнь Педжета»)

- изредка бывают идиопатическими.

Локализация

Они располагаются в:

- бедренной кости (шейке или диафизе),

- ветвях лобковой и седалищной костей,

- лопатке,

- ключице,

- ребрах,

- локтевой (проксимальный диафиз),

- лучевой (дистальный диафиз),

- пястных, плюсневых,

- костях фаланг.

Такой перелом так же известный как Лоозеровская зона костной перестройки или маршевый перелом. По сути данный перелом не является переломом, а является областью несостоятельности костной ткани к повышенной резко возникшей и продолжительной нагрузке в результате которой костная ткань не успевает адаптироваться и в губчатом веществе кости (относительно слабом участке опорной системы костной ткани) появляются полосовидные горизонтальные к длиннику кости участки сминания трабекул губчатой ткани в виде полос, выступающих на край кортикала.

Иногда данное выступание заметно с образование псевдоостиофита по краю кортикала. В области линии такого «перелома» имеется выраженный трабекулярный отёк костного мозга. Такие переломы встречаются в типичных местах, крайне неустойчивых к длительной нагрузке на неподоготовленного к ней скелету. Стресс переломы встречаются в латеральных массах крестца, шейках бедренных костей, медиальных мыщелках большеберцовых костей, дистальных эпифизах большеберцовой костей и плюсневых костях стопы.

Рис.10 Стрессовый перелом

Источник

19.06.2018

19.06.2018

Магнитно-резонансная томография в выявлении недиагностированных переломов костей коленного сустава

Сравнительный анализ результатов традиционной рентгенографии, и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при травматических повреждениях коленного сустава позволил выявить диагностические ошибки более чем в 54% случаев

Сравнительный анализ результатов традиционной рентгенографии, и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при травматических повреждениях коленного сустава позволил выявить диагностические ошибки более чем в 54% случаев.

Раннее использование МРТ в диагностике внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости, проксимального отдела большеберцовой кости и надколенника способствует правильному выбору тактики хирургического лечения.

Среди травм опорно-двигательного аппарата, внутрисуставные переломы коленного сустава составляют до 50 %

переломов крупных суставов, а неудовлетворительные результаты их лечения превышают 25 % в структуре инвалидности [1].

Частота травматических повреждений коленного сустава составляет в Российской Федерации до 2 млн. слу-

чаев ежегодно.

Результаты лечения пациентов с травмой коленного сустава во многом зависят от точности диагностики повреждения структурных элементов коленного сустава [4].

Экономические потери, возникающие в результате травматических повреждений и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, в значительной степени связаны с длительным периодом временной нетрудоспособности, относительно высоким уровнем инвалидизации пациентов и снижением производительности труда (или трудовыми потерями). Зачастую ущерб увеличивается в связи с запоздалой диагностикой и неадекватным лечением этих повреждений .

Клиническое обследование пострадавших с повреждением коленного сустава дает лишь ориентировочное представление о характере и объеме повреждений костей. Лучевая диагностика позволяет уточнить и верифицировать клинический диагноз, определить прогноз заболевания и предварительную тактику лечения.

Как правило, диагностику повреждений коленного сустава начинают с тра-диционной рентгенографии. Согласно Оттавским критериям исследования функций коленного сустава (Ottawa Knee Rules) рентгенография позволяет достоверно определить наличие или отсутствие перелома [5]

Однако рентгенологическое исследование имеет пределы своих возможностей. Диагностическая информация о расположении плоскости перелома внутри сустава крайне скудна.Часто сопутствующие такому перелому повреждения крестовидных связок, капсулы сустава и менисков трансхондральный импрессионно-компрессионный характер переломов, наличие внутрисуставного гемартроза в

конечном результате существенно отягощают течение процесса [6]. Многие авторы указывают, что в подобных обстоятельствах особенно велика ценность магнитно-резонансной томографии.

Костные повреждения возникают при резком механическом воздействии, сила которого превышает порог эластической прочности кости, вследствие которого происходит нарушение целостности кортикальной пластинки.

Если прилагаемая сила недостаточна для разрушения кортикальной пластинки, то возникает локальное повреждение субкортикального губчатого вещества, заключающееся в различной степени выраженности нарушения целостности костных балок и посттравматическом (контузионном) отеке костного мозга.

Таким образом, в структуре костных повреждений выделены две основные группы.

В первую группу входят все контузионные изменения губчатого вещества кости, без нарушения целостности замыкательной кортикальной пластинки.

Во вторую включены повреждения костей, сопровождающиеся нарушением целостности кортикальной пластинки.

В зависимости от вида изменений кортикальной пластинки выделены импрессионные, оскольчатые и авульсивные переломы, выражающиеся в отрыве костных фрагментов в области фиксации связок и сухожилий.

Разрешение его позволит разработать алгоритмы комплексного клинико-лучевого обследования коленных суставов в зависимости от вида повреждений, а также определить чувствительность и специфичность традиционной рентгенографии и магнитно-резонансной томографии в их выявлении.

Материалы и методы

В исследование включено 133 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, 71 (54,6 %) мужчин и 62 (46,4%) женщин, с подозрением на скрытый перелом костей коленного сустава. Все пациенты проходили предварительное клиническое обследование травматологом с последующим проведением обзорной рентгенографии коленного сустава в двух проекциях. МР-исследования были выполнены на томографе GE Sigha Horizont с полем 1,5 Т с использованием специальной катушки для коленного сустава также на GE SIGNA OVATION HD 0.35Тс.

Исследование выполняется в положение пациента на спине, при этом коленный сустав расположен в катушке с центром позиционирования на верхушку надколенника (табл. 1).

В данной работе всем пациентам была проведена МР-томография в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (аксиальная, сагиттальная, фронтальная).

При необходимости получали МР-томографические изображения коленного сустава в косой проекции.

Результаты

При комплексной оценке клинического обследования, МРТ, рентгенограмм при подозрении на скрытый перелом костей коленного сустава, получены следующие результаты.

В 16 (12 %) случаях обнаружены контузионные изменения губчатого вещества костей без нарушения целостности замыкательной кортикальной пластинки. Которые были видны на МРТ и не визуализировались на рентгенограммах. (рис. 1).

У 47 (35 %) пациентов определялись импрессионные переломы, а ранее на рентгенограммах выявилось только 19 (14,2 %) переломов (рис. 2).Оскольчатые переломы отмечались в 27 (20,3 %) случаев: из них рентген позитивными оказались 18 (13 %) (рис. 3).В 43 (32,3 %) наблюдениях определилось авульсивные переломы, которые рентгенологически определились только у 23 (17,2 %) пациентов (рис. 4).

Обсуждение

В последние годы значительно расширились представления о механизмах развития патологических изменений структур коленного сустава после их травм, во многом благодаря примене-нию современных технологий лучевой диагностики. Для исследования суставов конечностей применяют различные лучевые методы и методики, отличающиеся диагностической эффективностью.

Преимущества традиционной рентгенографии заключается в ее доступности, технической простоте и возможности визуализации костной ткани.

Стандартное рентгенологическое исследование позволяет получать объективную информацию о костной структуре, определять соотношение костей, выявлять изменения их формы и размеров, оценивать состояние суставной щели.

Однако данный метод позволяет выявлять лишь грубые повреждения кости в виде явного перелома.

Поэтому приоритетное значение в визуализации скрытых переломов костей коленного сустава приобретает магнитно-резонансная томография.В заключение следует указать, что во всех случаях выявления при МР-исследовании контузионных изменений кост-ного мозга, а тем более различных типов переломов костных структур, одновременно были определены повреждения связочно-капсулярного аппарата и менисков коленного сустава различной степени выраженности. Это указывает на приоритетную роль магнитно-резонансной томографии при травмах коленного сустава.

Выводы

Магнитно-резонансная томография –высокоинформативный метод в выявлении недиагностированных переломов и повреждений костей коленного сустава.

Раннее использование магнитно-резонансной томографии в 73 (54 %) клинических наблюдениях обеспечивало получения дополнительной информации в диагностике травм суставов и позволило выбрать рациональную тактику ведения больного.

Терновой С.К, Маркусузян М. Р.,кафедра лучевой диагностики и терапии первого Московского медицинского института им. И.М Сеченова

Список литературы

1. Брюханов А. В., Клыжин М. А. Комплексное лучевое обследование пациентов с травматическими повреждениями коленных суставов. Медицинская визуализация. Спец. выпуск. Материалы ІІ Всероссийского национального конгресса по лучевой диагностике и терапии «Радиология-2008», – 2008. Москва, 26-29 мая 2008, с. 41-43.

2. Гиршин С. Г. Клинические лекции по неотложной травматологии. –2004. Москва, с. 310–311.

3. Корнилов Н. В. Травматология и ортопедия. Руководство. – 2006. –Санкт-Петербург, Т. 3, с. 7-21.

4. Труфанов Г. Е., Фокин В. А., Магнитно-резонансная томография –2007. Фолиант. СПб. – С. 125-130.

5. Emparanza J. I., Aginaga J. R.; Estudio Multicéntro en Urgencias de Osakidetza: Reglas de Ottawa (EMUORO) Group Validation of the Ottawa Knee Rules. – 2001. Ann. Emer. Med., 38: 364-368.

6. Hinterwimmer S., Kanz K.G. Gulti-gkeitsprufung der Ottawa Knee Rules fur standardrontgenaufnahmen bei akuten knieverletzungen. Unfal-lchirurg, – 2002 105: 624-626.

7. Nichol G., Stiell I.G., Wells G.A. et al.An economic analysis of the Ottawa knee rule. Ann. Emerg. Med., – 1999. 34(4 Pt 1): 438-447.

Теги: магнитно-резонансная томография

234567

Начало активности (дата): 19.06.2018 22:08:00

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

коленный сустав, внутрисуставные переломы, диагностика, рентгенография, магнитно-резонансная томография

12354567899

Источник

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование — высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

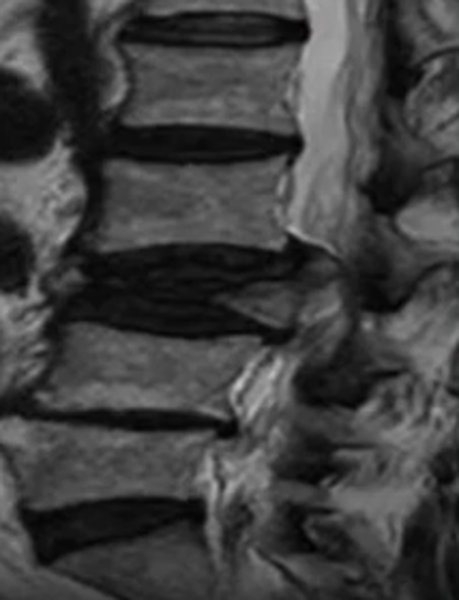

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

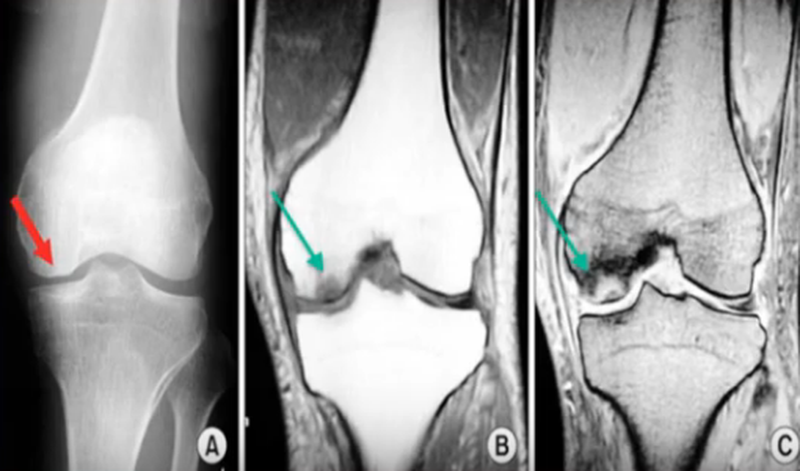

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники — противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору — травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

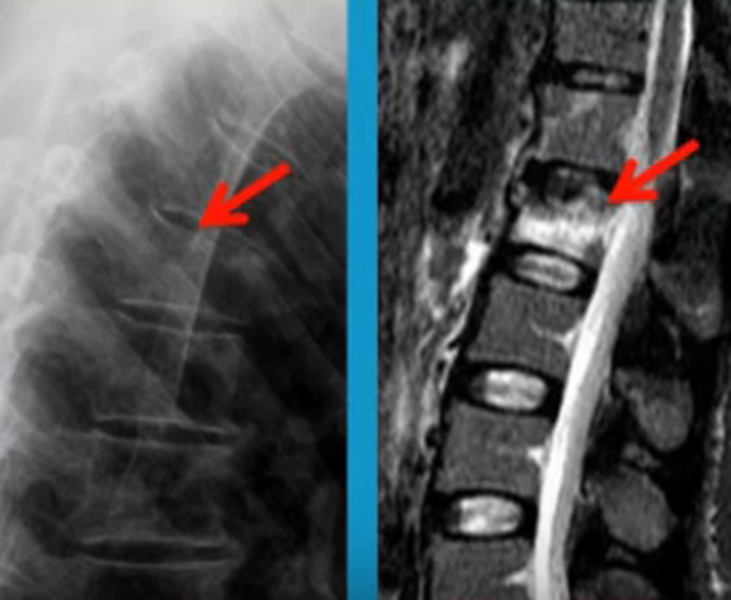

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография — это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент — это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник