Внутренний остеосинтез переломов

Остеосинтез винтами при переломе шейки бедра

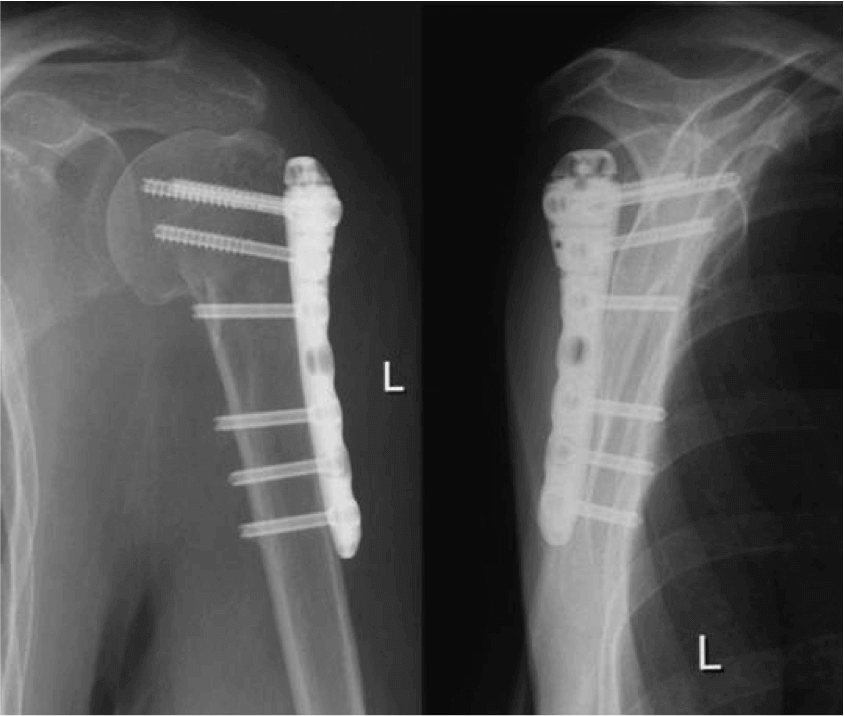

Рентгеновский снимок остеосинтеза при переломе ключицы

Гвозди из титанового сплава для вставки в голени со стопорными винтами. В верхнем правом углу показано в уменьшенном виде весь набор разной длины гвоздей и винтов.

Перелом (вращательный перелом) в нижней голени и верхней малоберцовой кости около 3 месяцев после операции; мозоль.

Остеосинтез — (др.-греч. ὀστέον — кость; σύνθεσις — сочленение, соединение) хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности. Цель остеосинтеза — обеспечение стабильной фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента, стабилизация зоны перелома до полного сращения.

Метод является одним из основных при лечении нестабильных переломов длинных трубчатых костей, а, часто, единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности.

В качестве фиксаторов обычно используются штифты, гвозди, шурупы, винты, спицы и т. д., изготавливаемые из материалов, обладающих биологической, химической и физической инертностью.

Классификация методов остеосинтеза[править | править код]

- По времени постановки:

- первичные

- отсроченные

- По способу введения фиксаторов:

- наружный чрескостный компрессионно-дистракционный

- погружной:

- накостный

- внутрикостный

- чрескостный

Отдельно различают новый метод — ультразвуковой остеосинтез.

Краткая характеристика методов остеосинтеза[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез(ЧКДО)[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез выполняется при помощи компрессионно-дистракционных аппаратов (Илизарова, Волкова — Оганесяна, Гудушаури, Ткаченко, Обухова, Акулича и др.). Этот метод дает возможность не обнажать зону перелома, возможность ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность, без риска смещения отломков, также не нужна гипсовая иммобилизация. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей перпендикулярно к их оси.

Компрессионно-дистракционный остеосинтез в челюстно-лицевой хирургии[править | править код]

В настоящее время метод широко используется в челюстно-лицевой хирургии для устранения различных деформаций лица, связанных с недоразвитием и дефектами костей черепа.[1]

С помощью компрессионно-дистракционных аппаратов соединяются костные фрагменты, полученные после остеотомии. Компрессия и дистракция выполняется при сохранении функции, что обеспечивает активные процессы остеогенеза, гистогенеза и ангиогенеза.

Применение КДО по сравнению с другими методами лечения имеет достаточно весомые преимущества: отсутствие осложнений, присущих методам костной пластики; восстановление симметрии лица достигается исключительно местными тканями; мягкие ткани постепенно адаптируются к новой форме костного скелета, что значительно снижает риск рецидива; значительно меньше травматичность операции и её длительность; меньше процент послеоперационных осложнений; в большинстве случаев достигается стойкий положительный функциональный и косметический результат.[2]

Погружной остеосинтез[править | править код]

Погружной остеосинтез — это оперативное введение фиксатора кости непосредственно в зону перелома. В зависимости от расположения фиксатора по отношению к кости данный метод бывает внутрикостным (интрамедуллярным), накостным и чрескостным. Для внутрикостного остеосинтеза используют различные виды стержней (гвозди, штифты), для накостного — различные пластинки с винтами, шурупами, для чрескостного — винты, спицы. Нередко возможно сочетание этих видов остеосинтеза.

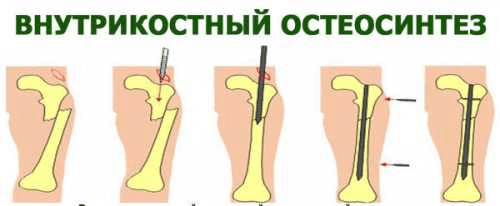

Внутрикостный остеосинтез[править | править код]

Внутрикостный остеосинтез может быть закрытым и открытым. При закрытом после сопоставления отломков по проводнику через небольшой разрез вдали от места перелома вводят под рентген-контролем фиксатор. При открытом зону перелома обнажают, отломки репонируют и в костный канал сломанной кости вводят фиксатор.

Накостный остеосинтез[править | править код]

Накостный остеосинтез производят с помощью фиксаторов-пластин различной толщины и формы, соединяемые с костью при помощи шурупов и винтов. Иногда при накостном остеосинтезе в качестве фиксаторов возможно применение металлической проволоки, лент, колец и полуколец, крайне редко — мягкий шовный материал (лавсан, шелк).

Чрескостный остеосинтез[править | править код]

При чрескостном остеосинтезе фиксаторы проводятся в поперечном или косопоперечном направлении через стенки костной трубки в зоне перелома.

Показания[править | править код]

Абсолютные показания:

- переломы, не срастающиеся без оперативного вмешательства

- переломы, при которых есть риск повреждения костными отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и т. д.

- неправильно сросшиеся переломы

Относительные показания:

- медленносрастающиеся переломы

- вторичное смещение отломков

- невозможность закрытой репозиции отломков

- коррекция плоскостопия

- вальгусная деформация

Противопоказания[править | править код]

- открытые переломы с обширной зоной повреждения

- резкое загрязнение мягких тканей

- занесение инфекции в зону перелома

- общее тяжелое состояние

- наличие тяжелой сопутствующей патологии внутренних органов

- выраженный остеопороз

- декомпенсированная сосудистая патология конечностей

- заболевания нервной системы, сопровождающиеся судорогами

Остеосинтез в ветеринарии[править | править код]

Соединение и удержание костных отломков могут быть достигнуты разными способами с использованием шелка, кетгута, капрона, скрепок, пластмассовых, древесных и других штифтов, проволоки, пластин, шурупов, болтов, костных трасплантатов и т.д. При закрытых переломах остеосинтез следует выполнять не позднее, чем через сутки после травмы, так как в более поздние сроки делать вытяжение и репозицию отломков труднее, при этом приходится дополнительно травмировать ткани. В случае открытых переломов операцию проводят как можно раньше, до развития клинических признаков инфекции.[3]

См. также[править | править код]

- Малоинвазивный металлосинтез пластиной

- Пластина с угловой стабильностью

- Репозиция

- Чрескожный металлостеосинтез

- Distraction_osteogenesis

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Волков М. В., Гудушаури О. Н. и Ушакова О. А. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей, М., 1979;

- Каплан А. В., Махсон Н. Е. и Мельникова В. М. Гнойная травматология костей и суставов, с. 171, 188, М., 1985;

- Соков Л. П. Курс травматологии и ортопедии, с. 80, М., 1985;

- Ревенко Т. А., Гурьев В. Н. и Шестерня Н. А. Атлас операций при травмах опорно-двигательного аппарата, М., 1987;

- Рычагов Г. П., Гарелик П. В., Кремень В. Е. Общая хирургия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 928с.

- Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972.

Ссылки[править | править код]

- [1]: Научно-популярная статья на сайте о остеосинтезе

- [2]: (недоступная ссылка с 09-05-2018 [766 дней]) Статья о видах остеосинтеза

- Сайт — справочное пособие по остеосинтезу

- Остеосинтез костей голени — обучающее видео

Источник

Остеосинтез спицами.

Среди применяющихся в настоящее время способов фиксации отломков наибольшее распространение у детей получил остеосинтез с помощью спиц Киршнера [Бондаренко Н. С., 1969, и др.]. Простота, общедоступность, достаточная надежность, сравнительно малая частота осложнений обеспечили этому методу доминирующее положение в детской практике. Важным преимуществом этого способа является возможность осуществления его как при открытой, так и закрытой репозиции.

После сопоставления отломков их фиксируют чрескостно спицами. Спицы проводят с помощью ручной или электрической дрели. В редких случаях для этой цели используют специальную ручку. Для остеосинтеза отломков применяют две или несколько таких спиц или инъекционных игл. Одной спицей фиксируют небольшие костные фрагменты, при переломах коротких трубчатых костей интрамедуллярно применяют также 1 спицу.

Наиболее часто используют две взаимно перекрещивающиеся спицы. В ряде случаев целесообразно проведение спиц параллельно. При многооскольчатых переломах отдельные костные фрагменты соединяют между собой спицами, проведенными в различных направлениях, в таких случаях используют 3 и более спиц. Однако в остальных случаях одновременное использование большого количества спиц нежелательно.

При косых переломах для создания встречно-боковой компрессии между отломками используют спицы с упорными площадками, закрепленными в скобе ЦИТО или других приспособлениях.

Как при закрытой, так и при открытой репозиции концы фиксирующих спиц оставляют над поверхностью кожи. Это исключает необходимость повторного оперативного вмешательства с целью их извлечения, что также является одним из существенных достоинств метода.

Показания к применению остеосинтеза возникают при лечении «свежих» переломов различных локализаций. При свежих внутрисуставных и околосуставных переломах он является методом выбора. Его с успехом также применяют после остеотомии, предпринимаемых с целью устранения посттравматических деформаций.

Ошибки и осложнения.

В результате нарушения техники проведения спиц, а также трудностей ориентировки, возникающих при значительном отеке тканей, возможно повреждение крупных сосудов и нервных стволов. Во избежание этих осложнений необходимо строго руководствоваться анатомией поврежденного сегмента конечности.

Фиксация только 1 спицей не дает надежного обездвиживания, возможно смещение костного фрагмента. Не всегда введенные спицы проходят через оба фрагмента, что может быть причиной вторичного смещения отломков. Для предупреждения этого осложнения после операции необходимо проводить рентгенологический контроль.

После проведения спиц концы их загибают. Это предотвращает погружение их под кожу под давлением гипсовой повязки. При возникновении этого осложнения для удаления спиц требуется оперативное вмешательство, которое может быть не простым и травматичным.

Наиболее частым осложнением является нагноение мягких тканей вокруг спиц. Для профилактики гнойных осложнений спицы вводят со строгим соблюдением правил асептики. Места проведения спиц тщательно закрывают шариками, смоченными спиртом. При появлении первых признаков воспаления спицы удаляют, что приводит обычно к ликвидации воспаления.

Применяют для остеосинтеза также съемные шилья. Они используются для остеосинтеза костных фрагментов при внутрисуставных переломах. Остеосинтез применяют как при закрытой, так и при открытой репозиции. Такой остеосинтез более надежен, и создается компрессия между отломками. Однако, как и при применении спиц, при этом методе наблюдаются нагноения мягких тканей.

Некоторые хирурги для соединения костей используют различные устройства, которые создают достаточно эффективную компрессию между отломками, что не только предупреждает вторичное смещение отломков, но и способствует более быстрому сращению перелома. Авторы обычно применяют компрессирующие устройства собственной конструкции, так как серийный выпуск их не налажен. Устройства проводят через маленький разрез на коже. Техника применения их сложна, что не способствует их широкому внедрению в практику.

Интрамедуллярный остеосинтез штифтами.

Одни хирурги от этого метода отказались полностью, другие сужают показания к его применению, считая его травматичным, часто приводящим к осложнениям [Кuner Е., 1976; Seringe R., 1980], и только некоторые травматологи без достаточного основания расширяют показания к применению внутрикостного остеосинтеза. Большинство специалистов рекомендуют применять его у детей старшей возрастной группы (12 — 15 лет). К нему прибегают при переломах плеча, костей предплечья и бедра, когда имеется значительное смещение, а также при сочетанных повреждениях и множественных переломах.

Интрамедуллярный остеосинтез применяют при лечении ложных суставов в сочетании с костной ауто- или аллопластикой. В последние годы для этих целей используют деминерализованные костные трансплантаты (В. Л. Андрианов и др.). Используют штифты Богданова, ЦИТО. которые обеспечивают достаточную степень неподвижности фрагментов. Штифты предварительно подбирают по ширине костномозговой полости и длине кости.

Существует несколько способов проведения штифтов. У детей применяют прямой или ретроградный способ. При первом из них одним разрезом обнажают место перелома, другим — область, где в одном отломке просверливают канал. Штифт вводят в костномозговую полость этого отломка, а затем после репозиции — во 2-й отломок. При ретроградном способе штифт вводят в костномозговую полость отломка через рану, чтобы его конец выстоял над кожей. Над выстоящей частью делают маленький разрез, в который и продвигают штифт. Затем сопоставляют отломки, и штифт перемещают в обратном направлении в другой отломок.

Оперативное вмешательство проводят за пределами зоны росткового хряща во избежание его повреждения. При выполнении интрамедуллярного остеосинтеза могут возникнуть осложнения. Наиболее серьезным из них является жировая эмболия. Могут наблюдаться и переломы гвоздя, остеомиелит, замедленная консолидация и др.

Частой технической ошибкой является проведение гвоздя во 2-й отломок на недостаточную длину. Слишком толстый гвоздь может расколоть кость, к тому же встречаются трудности при заколачивании его в суженную часть костномозговой полости, возможно образование диастаза между отломками. Очень тонкий штифт не создает прочной фиксации и не удерживает отломки в правильном положении. При неверном выборе направления канала для введения гвоздя последний может легко пройти в мягкие ткани.

Для удобства удаления стержня свободный конец его оставляют выступающим над костью не менее чем на 1 см. Для этой же цели конец гвоздя изгибают, чтобы его можно было легко захватить инструментом. Однако значительно выступающий из кости свободный конец штифта ограничивает движения сустава или оказывает давление на кожу, что может привести к пролежню.

Внутренний остеосинтез пластинками не нашел широкого применения в детской травматологии. Только при лечении посттравматических деформаций верхней и нижней трети бедренной кости применяют металлические пластинки. Наиболее часто их используют при варизирующей или вальгизирующей остеотомии проксимального конца бедра (пластинки Блаунта, ЦИТО).

Шурупы для фиксации отломков у детей применяют при внутрисуставных переломах. Особенно эффективными они оказались при лечении застарелых внутрисуставных переломов и ложных суставов, где необходима компрессия между фрагментами. Для фиксации свежих переломов шурупы применяют редко. Исключение составляют переломы локтевого отростка.

Скрепление отломков трансоссальными шелковыми или капроновыми лигатурами часто связано с техническими трудностями и дополнительной травмой мягких тканей. К тому же такую фиксацию нельзя считать вполне надежной, поэтому такой вид остеосинтеза не применяется.

Применение остеосинтеза проволокой у детей стремятся избежать. Однако при переломах надколенника он является методом выбора. Проволочный шов также показан в случаях повторных отрывов локтевого отростка.

Использование того или иного способа внутреннего остеосинтеза не исключает необходимости достаточно надежной наружной иммобилизации поврежденной конечности. Нарушение этого требования может привести не только к смещению отломков, но и к изгибу или перелому фиксатора, а также другим осложнениям.

Сроки начала нагрузки на поврежденную конечность устанавливают строго индивидуально в зависимости от локализации и вида перелома, возраста пострадавшего, вида и степени надежности остеосинтеза отломков. При лечении внутрисуставных переломов, в том числе с использованием остеосинтеза, движения в оперированном суставе начинают после полной консолидации перелома. Более раннее прекращение иммобилизации таит в себе опасность несращения перелома, развития деформации и других осложнений.

С.С. Ткаченко

Источник

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник