Внесуставной перелом пятки

Перелом пятки – очень болезненная, сложно поддающаяся лечению травма, которая надолго лишает человека возможности вести привычную жизнь. Даже при надлежащей терапии здоровье не всегда восстанавливается полностью. Но, соблюдение всех клинических рекомендаций многократно снижает вероятность возникновения осложнений и инвалидности.

Классификация и причины переломов пятки

Пяточную кость условно делят на три составляющих: тело, пяточный бугор и отросток. Совместно с таранной они формируют подтаранный сустав, который двигает заднюю часть ступни, позволяет балансировать при ходьбе. Существует несколько вариантов классификации повреждения.

Исходя из строения этой части скелета, перелом пятки бывает двух видов вне — и внутрисуставный. На последний приходится большинство (до 95%) случаев подобных повреждений. Линия его разлома «захватывает» область подтаранного сустава.

Локализация травмы бывает краевой либо срединной. При внесуставном разрушении может произойти разлом бугра либо тела кости пятки. Перелом бугра подразделяется на:

- горизонтальный;

- вертикальный;

- отрыв срединного бугорка;

- «клюв».

При так называемом стрессовом повреждении, возникающем в результате перенапряжения, а не несчастного случая, образуются одна или несколько трещин в пяточной кости, без деформации конечности.

По расположению костных отломков выделяют стабильные переломы (когда сохраняется анатомическое строение ноги) и смещенные, при которых между кусочками поломанной пятки заметны разрывы, их наползание друг на друга.

В зависимости от степени тяжести травмы бывают:

- легкими, к ним относятся внесуставные повреждения без смещения;

- средними — внутрисуставные без смещения или смещенные внесуставные;

- тяжелыми — внутрисуставные со смещением, многооскольчатые.

По механизму разрушения врачи выделяют следующие группы:

- компрессионную;

- оскольчатую;

- раздробленную.

Важную диагностическую роль играет наличие осложнений в виде надрывов мышц, связок или сухожилий. Одно из самых опасных состояний — сопутствующее разрушение хряща подтаранного сустава. Оно способно спровоцировать тяжкие пожизненные последствия для пациента.

Основные причины возникновения перелома пяточной кости

Самой частой причиной перелома пяточной кости является приземление на ноги с большой высоты. В такой ситуации под собственным весом тела таранная кость раздрабливает пятку. Травма может сопровождаться переломами голеней, позвоночного столба, бедер.

Чтобы сломать пятку бывает достаточно неудачного прыжка с высоты в полметра.

Среди иных причин перелома:

- удар по ступне тяжелым предметом;

- ДТП;

- неправильное распределение нагрузки во время тренировок;

- ушиб о водную поверхность;

- сильное сдавливание конечности;

- различные ранения.

Дополнительными факторами риска выступают заболевания, протекающие на фоне истончения костной ткани:

- туберкулёз;

- первичный иммунодефицит;

- патологии соединительной ткани;

- остеопороз;

- болезни пищеварения, сопряженные с нарушением всасывания фосфора и кальция;

- гематогенный остеомиелит (гнойники в костях);

- генетические нарушения формирования скелета.

Переломы могут быть следствием рака костей или метастазирования в ткани скелета новообразований иных внутренних органов.

Диагностика

Постановка диагноза начинается с опроса пациента. Ортопеду-травматологу нужно подробно описать, как именно произошла травма. Если было падение с высоты, желательно сообщить, с какой именно.

Также следует уведомить доктора о наличии хронических заболеваний, принимаемых лекарственных препаратах. После подробного опроса врач освободит конечность от средств первой помощи (повязок, шин и прочего), приступит к осмотру.

Физический осмотр

В первую очередь травматолог оценивает состояние кожных покровов на предмет побледнения, открытых ран, ссадин, иных нарушений. Затем врач переходит к осмотру непосредственно травмированной области. Проверяет пульс в ключевых точках ноги, чтобы выявить нарушения кровотока.

Характерными симптомами перелома пятки выступают:

- сильная отечность, которая распространяется на ступню и голеностоп;

- обширный кровоподтек;

- нестабильность лодыжки;

- визуальная деформация пятки. Вогнутость внутрь стопы, двустороннее расширение;

- ограничение (или блокировка) подвижности сустава.

Травме присуща резкая, нестерпимая боль. При оскольчатых переломах пяточной кости она настолько сильна, что может привести к потере сознания.

Когда человек не сломал пятку, а получил трещину, сохраняется способность к ходьбе, боли нарастают постепенно. Процесс занимает до нескольких недель (иногда месяцев).

После перелома стопа утрачивает возможность выдерживать вес тела, мышечный каркас не справляется с такой нагрузкой, пациент не может даже стоять с упором на ногу. Боль усиливается при боковом сдавливании. После предварительного осмотра врач направляет человека на дополнительное обследование.

Визуализирующие исследования

Для уточнения диагноза больного направляют на рентгенографию. Снимок позволяет увидеть вид перелома, смещение, количество отломков.

Дополнительно проводят КТ (компьютерную томографию) для изучения состояния мягких тканей, связочного аппарата. На основании полученных результатов доктор решает, как лечить перелом пятки.

Методы лечения переломов в зависимости от типа

В травматологии применяют два способа терапии таких травм:

- консервативный;

- хирургический.

При незначительном смещении отломков (или его отсутствии) используют первый метод – накладывают гипс на поврежденную ногу. Предварительно проводят совмещение осколков. На неосложненный перелом повязку делают с захватом лодыжки, голеностопа, икры (до колена). При клювовидном разломе конечность гипсуют до середины бедра. Колено фиксируют согнутым.

Когда поврежден сустав, а кость смещена, больному надевают аппарат Илизарова, предназначенный для вытяжения скелета: сквозь пяточную кость протягивают спицу, к верхушке свода стопы подвешивают двухкилограммовую гирю. Пациент носит аппарат 1,5 месяца, затем ему накладывают гипсовую повязку (не прерывая вытяжения).

Показания к хирургическому лечению перелома

Операция требуется большинству больных с переломом пятки со смещением. Цели вмешательства:

- восстановление анатомических характеристик стопы;

- возвращение на место пяточного бугра;

- реконструкцию сустава.

Если перелом закрытый, операцию проводят спустя несколько дней, когда спадет отек и воспаление мягких тканей. Ногу в это время нужно удерживать в приподнятом неподвижном состоянии. Открытые травмы требуют немедленного вмешательства, чтобы очистить рану, удалить травмированную ткань. Это поможет предотвратить инфицирование и некротические изменения.

Основным хирургическим методом является остеосинтез. Его проводят двумя способами:

- чрескожным, когда фиксирующие винты доставляют к месту разлома через прокол;

- открытой репозиции. Хирург делает разрез ступни, устанавливает металлоконструкции.

Послеоперационный отек исчезает через две недели, затем начинается восстановление кровотока в тканях.

Операция проходит под общим наркозом, не имеет возрастных ограничений, но есть ряд противопоказаний к проведению манипуляции.

В их числе:

- острая почечная недостаточность;

- инфаркт миокарда;

- кома;

- инсульты;

- остановка сердца;

- психические отклонения;

- патологии органов дыхания.

В остальных ситуациях операция является весьма эффективным методом восстановления двигательной активности человека.

Возможные негативные последствия после перелома

Как и любое тяжелое заболевание или травма, перелом пяточной кости может привести к тяжелым необратимым последствиям. Чаще они связаны с деформацией стопы.

Наиболее распространенные из них:

- деформирующий артроз;

- костные наросты, которые могут пережимать нервные корешки, нарушая чувствительность ступни;

- затруднения в движениях;

- хронические боли;

- посттравматический артрит;

- плоскостопие;

- ограничение подвижности сустава;

- тромбозы;

- несращение пяточной кости;

- неполное сгибание голеностопа;

- псевдоартрозы;

- отрыв ахиллова сухожилия.

У 60% пациентов после переломов внутри сустава развивается хронический остеоартроз.

К послеоперационным осложнениям относятся повреждения сухожилий и мускул скобками, занесение инфекции в рану. Такие последствия обычно бывают обусловлены несоблюдением клинических рекомендаций, пренебрежением реабилитационными мероприятиями. Они могут спровоцировать нарушения функциональности всего опорно-двигательного аппарата.

Каким образом осуществляется фиксация конечности в послеоперационном периоде

После оперативного вмешательства конечность необходимо обездвижить, дабы исключить нагрузку на кость.

Ортопеды используют:

- гипс;

- лонгеты;

- эластичные материалы.

Очень удобен в применении голеностопный ортез-лонгета из легкого металла (либо плотной пластмассы покрытой тканью). Приспособление фиксирует место разлома, не провоцируя мышечную атрофию. После пациенты носят специальную ортопедическую обувь, которая перераспределяет нагрузки с пятки на другие отделы стопы.

Сколько времени носить гипс

Срок, на который накладывается гипсовая повязка, зависит от степени тяжести травмы:

- при переломе без смещения – на 4–6 недель;

- при осколочном повреждении со смещением – на 2,5-3,5 месяца, в зависимости от того, пострадал сустав или нет;

- при образовании клювовидного отломка – на 6–8 недель. С колена гипс снимают примерно через 20 дней.

Разрабатывать ногу иногда допустимо еще до снятия гипса.

Когда можно наступать на ногу

Когда можно начинать ходить, решает лечащий врач. Это зависит от тяжести повреждения и метода терапии.

При неосложненном переломе чуть приступать на ногу пациенту могут разрешить уже через неделю. В других случаях требуется длительный срок. Большинству больных частичная весовая нагрузка разрешается спустя 6–10 недель после травмы (либо хирургического вмешательства).

В первое время человеку придется пользоваться костылями или ходунками. Полноценно наступать на стопу можно в срок от трех до пяти месяцев.

Преждевременная ходьба грозит повторным переломом пятки, повреждением удерживающих элементов.

Разработку ступни и лодыжки желательно начать как можно раньше, сразу после исчезновения сильных болей. Это существенно сократит период восстановления.

Реабилитация после травмы пятки

Основные задачи реабилитации после перелома пяточной кости:

- недопущение мышечной атрофии;

- стабилизация кровообращения и лимфооттока в конечности;

- снятие отечности;

- возвращение эластичности связок;

- укрепление стенок сосудов.

Конечная цель – вернуть ноге физиологическую двигательную функцию. Для достижения результата требуется комплексный подход к лечению.

Медикаментозное лечение перелома

В медикаментозном лечении пяточных переломов используют препараты нескольких фармацевтических групп:

- антибиотики (Ванкомицин, Амоксиклав, Цефпиром) нужны для предотвращения присоединения бактериальной инфекции в поврежденной области;

- противовоспалительные (Нимесулид, Ибуклин, Тамоксифен) снимают отеки, мышечные спазмы;

- иммуностимуляторы (Тималин, Виферон, Тактивин) принимают для активации собственных защитных механизмов организма.

Внимание: все названия препаратов приведены в информационных целях. Их самостоятельный прием недопустим!

Непосредственно после перелома или операции пациенту назначают обезболивающие средства. В зависимости от выраженности синдрома это могут быть;

- опиоиды;

- противовоспалительные нестероидные препараты;

- анестетики местного действия.

Препараты из первой группы комбинируют с другими, чтобы избежать привыкания к лекарствам. По мере заживления травмы боли стихают, прием обезболивающих прекращают.

Лечебная физкультура

ЛФК необходима для восстановления подвижности. Регулярные занятия улучшают кровоток, активизируют процессы тканевой регенерации.

Физиотерапевты рекомендуют следующий комплекс упражнений:

- поднимать стопы вверх, затем опускать вниз, сгибая голеностопный сустав;

- вращать ступнями;

- катать ногой теннисный мячик;

- наклонять стопы вправо, влево;

- «перекатываться» с носочка на пятку.

Каждое задание нужно повторять по 10–20 раз, три раза в день. Они направлены на расширение амплитуды движения голеностопа, укрепления связок и мышц.

Начинать гимнастику допустимо только с разрешения лечащего врача! После предварительного рентгена, который подтвердит, что кости полностью срослись.

Делать упражнения следует медленно, плавно, с постепенным наращиванием нагрузки, чтобы избежать повторного перелома. Во время первых занятий ощущается терпимая боль, дискомфорт – это нормальное явление. Помимо гимнастики, рекомендуется больше ходить, сначала с поддерживающими устройствами, затем – самостоятельно.

Массаж при переломе пяточной кости

В иммобилизационный период в поврежденной конечности нарушается циркуляция крови и отток лимфы, мышцы атрофируются, ослабевают. Чтобы вернуть мягкость волокнам мускулатуры, подвижность суставам, пациенту назначают массаж. Эта процедура, при условии грамотного выполнения, хорошо снимает боли и отечность, предотвращает рубцевание.

К мануальному терапевту можно обращаться на самых ранних стадиях лечения. Сначала специалист «работает» с участками вокруг места перелома, чтобы восстановить лимфоотток. После снятия гипса, когда рана заживает, массажист приступает к разминанию проблемной зоны.

Он использует следующие движения:

- поглаживания;

- пощипывания;

- разминания;

- круговые проминания костяшками пальцев.

Лучше делать массаж в лечебном учреждении, но если такой возможности нет – можно освоить домашние процедуры.

Действовать надо так:

- Обрезать длинные ногти.

- Вымыть руки.

- Согреть ладони.

- Растирать ступню от кончиков пальцев к пятке, пока не повысится локальная температура.

- Выполнять надавливания на область перелома.

Длительность процедуры – 10–15 минут.

Физиотерапия

Ускоряют выздоровление после перелома пятки физиотерапевтические процедуры. Обычно пациентам назначают:

- ультразвук;

- УВЧ;

- магнитотерапию;

- электростимуляцию;

- лазерное воздействие;

- электрофорез с кальцием (или обезболивающими).

Данные методы направлены на снижение болевого синдрома, устранение воспаления и отечности, стимуляцию восстановления костной ткани.

Питание и пищевые добавки

Помимо непосредственного воздействия на область перелома для полноценного восстановления необходимо лечение «изнутри». Для этого потребуется сбалансировать питание. Необходимо потреблять как можно больше продуктов, содержащих кальций (основной «строительный материал» костной ткани), а также веществ, способствующих усвоению минерала. Это витамины групп D, С, магний, белок.

Основу рациона должны составлять:

- молочные продукты;

- овощи;

- шпинат;

- капуста разных сортов;

- рыба;

- руккола;

- спаржа;

- апельсины;

- семена льна и тыквы;

- фрукты;

- зелень;

- говядина;

- лимоны;

- яйца;

- листовые овощи;

- миндаль;

- мясо птицы;

- киви;

- авокадо;

- сладкий перец.

Важно увеличить потребление коллагена, необходимого для восстановления соединительной ткани. Это вещество содержится в наваристом мясном бульоне, холодце, желе.

Есть надо пять раз в день. Блюда запекать, тушить, варить или готовить на пару. Дополнительно хорошо принимать витаминно-минеральные комплексы с фолиевой кислотой, железом, витаминами A, B, C (например, Компливит, Кальций-Д3 Никомед).

Внимание: БАД лучше подобрать вместе с лечащим врачом.

От жирного и жареного надо отказаться. В период реабилитации не стоит употреблять:

- алкоголь;

- газированные напитки;

- чипсы;

- соленую, вяленую рыбу (или мясо);

- кофе;

- фастфуд;

- еду быстрого приготовления.

Для восполнения недостатка витамина D нужно больше гулять, особенно в солнечную погоду. Для эффективной очистки организма от шлаков и токсинов, выпивать не менее двух литров чистой воды в сутки.

Перелом пяточной кости – одна из самых сложных травм. Болезнь требует долгого лечения и реабилитации. Полностью восстановить функциональность ноги после такого повреждения получается не всегда. По данным медицинской статистики, у 40% пациентов голеностоп и стопа функционируют неполноценно, у 25% наблюдаются хронические боли. В некоторых случаях такая травма приводит к инвалидизации больного. Если у человека сломана пятка, к врачу нужно обратиться незамедлительно. Чем раньше начать терапию, тем больше шансов на полное выздоровление.

Источник

Переломы пяточной кости наиболее частые среди костей предплюсны, а в 5-10% случаев травмируются обе пятки одновременно. Повреждение, хотя и всегда заживает в биологическом смысле, но ведет к долгому периоду бездействия. В целом отношение к подобным переломам в начале двадцатого века (по крайней мере с экономической точки зрения) было следующим: «человек со сломанной пяткой — не человек». За тем, в последующие годы того же столетия, начались попытки изменить исход болезни путем применения открытых операций с металлоостеосинтезом таких переломов.

а) Механизм перелома. В большинстве случаев пациенты падают с высоты, чаще с лестниц на одну или обе пятки. Пяточная кость стремится навстречу таранной, раскалывается или раздавливается. В более чем 20% случаев эти пациенты имеют переломы позвоночника, таза или бедренной кости.

Отрывные переломы обычно возникают в результате тракционного воздействия ахиллова сухожилия или пяточной связки. Иногда кость трескается и от прямого удара.

б) Патогенез. Основываясь на работах Palmer и Essex-Lopresti переломы были разделены на внесуставные переломы (переломы отростков или части тела пяточной кости, расположенной кзади от таранно-пяточного сочленения) и внутрисуставные переломы (раскол фасетки пяточно-таранного сочленения).

1. Внесуставные переломы. Такой вид переломов составляет примерно 25%. Они довольно просты и представляют собой срез или отрыв переднего отдела, опоры таранной кости, верхней части бугра пяточной кости или нижнемедиального отдела. Переломы задней (внесуставной) части тела пяточной кости возникают вследствие сдавления. Внесуставные переломы обычно не вызывают трудностей в диагностике и имеют хороший прогноз лечения.

2. Внутрисуставные переломы. Эти повреждения более сложные и непредсказуемые в своем исходе. Они лучше понимаются, если представить, как таранная кость ломает пяточную, врезаясь в нее сверху, формируя линию перелома, которая идет косо через заднюю суставную фасетку и тело пяточной кости сзади и изнутри, вперед и кнаружи. Линия перелома задней суставной фасетки смещена более латераль-но, если пятка во время травмы находилась в положении отведения (вальгус пятки), и в медиальную сторону, если пяточная кость была приведена (варус пятки).

Смещение тела таранной кости кверху определяется на рентгенограммах: ставший классическим, симптом «компрессионного» перелома: уплощение угла, образованного задней таранной суставной поверхностью и касательной по верхней части тела сзади до сустава (угол Bohler).

Появление КТ и тенденции оперативного восстановления и фиксации смещенных переломов улучшили наше понимание этих сложных проблем. Существует два важных пути оценки и классификации подобных травм, которые имеют отношение к лечащему хирургу и пациенту. Работы Sanders и Gregory помогли определить сущность внутрисуставную перелома и спрогнозировать его исход.

Знания о вариативности структуры перелома, в частности взаимосвязь с латеральной частью пяточной кости (Eastwood et al.) усилили наше понимание особенностей анатомии, с которыми мы сталкиваемся во время операции, выполняя доступ через L-образный разрез; фрагмент в латеральной части сустава может быть захвачен без тела пяточной кости и отрепонирован, если для получения доступа выполнена остеотомия латеральной части тела этой кости (Eastwood et al.).

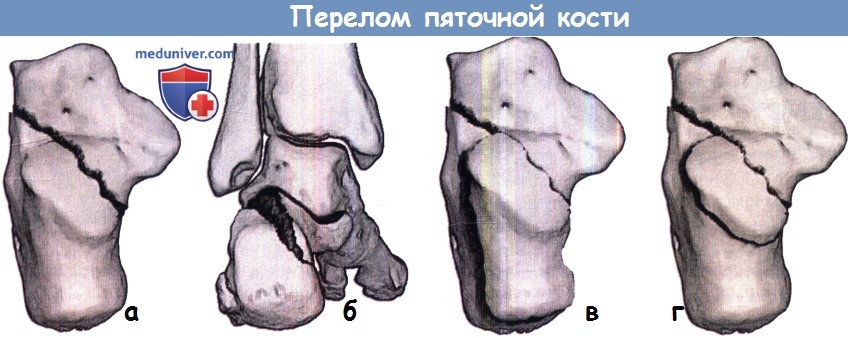

Внесуставные переломы пяточной кости.

Переломы могут проходить через (А) передний отросток, (В) тело, (С) бугристость, (D) опору таранной кости или (Е) медиальную часть бугра.

Лечение закрытое, хотя фрагменты большие и трудно смещаются их необходимо фиксировать после репозиции.

в) Симптомы и клиника перелома пяточной кости. В анамнезе падение с высоты или ДТП, старческий возраст с наличием остеопороза, при котором даже незначительная травма может привести к перелому пяточной кости. Стопа болезненна и отечна, на латеральной стороне поражения возникает огромный кровоподтек, пятка может выглядеть шире обычного и уплощенной. Окружающие ткани увеличиваются и становятся болезненными, а нормальная кривизна латеральной лодыжки отсутствует. Движения в подтаранном суставе отсутствуют, но сохранены в голеностопном.

Необходимо всегда проводить исследование для исключения синдрома сдавления стопы (нарастающая боль, очень выраженный кровоподтек и снижение чувствительности, боль при выполнении пассивных движений пальцами).

г) Рентгенография. Плановая рентгенография должна включать боковую, косую и осевую проекции. Внесуставные переломы достаточно хорошо определяются. Внутри суставные переломы также могут быть обнаружены в этих проекциях. При смещении отломков, на боковых рентгенограммах буде определяться изменение угла Bohler.

Для более точной диагностики внутри суставных переломов необходима КТ с трехмерной визуализацией. Горизонтальные снимки выявят линию перелома, его «геометрию» достаточно точно, чтобы иметь возможность определить внутрисуставной перелом (Lowrie et al.).

При серьезных повреждениях, а особенно при двусторонних переломах или у пациентов без сознания необходимо проводить оценку состояния коленных суставов, позвоночника и таза.

Внутрисуставные переломы пяточной кости.

Первая линия перелома (а,б), возникшая от удара таранной кости идет от заднемедиальной области в переднелатеральную.

Вторая образует «язык» (в) и служит причиной «снижения сустава». (г) Варианты расположения линий перелома.

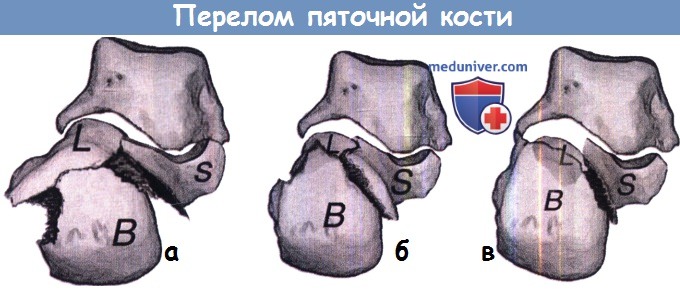

Внутрисуставные переломы пяточной кости.

КТ дает более полное представление о структуре перелома.

Фронтальная проекция помогает определить положение трех важных фрагментов в большинстве внутрисуставных переломов: латерального (L), опоры таранной кости (S) и тела (B).

При первом типе переломов (а) латеральный фрагмент находится в положении вальгуса, а тело таранной кости в положении варуса.

Тип второй: (б) опора таранной кости в положении варуса, латеральный фрагмент приподнят и прижат к ней.

Тип третий (в) латеральный фрагмент вдавлен в тело таранной кости (Eastwood et al.).

д) Лечение перелома пяточной кости. Все пациенты, кроме имеющих минимальные повреждения, направляются в стационар, где конечности придают возвышенное положение, выполняют аппликацию холодом (лед или хлад-пакет), а также накладывают давящую повязку до разрешения отека. Одновременно это дает время для проведения КТ.

1. Лечение внесуставных переломов пяточной кости. Для лечения подобного рода переломов существует правило «функция важнее строения». Огромное большинство из них лечится закрытым способом:

(1) давящая повязка, охлаждение и возвышенное положение до спадения отека;

(2) ЛФК как можно раньше;

(3) отсутствие нагрузки в течение четырех недель и частичная нагрузка также четыре недели.

Возможны различные комбинации данных этапов.

Переломы переднего отростка. Большинство этих отрывных переломов часто путают с растяжением. При рентгенографии в косой проекции может быть выявлен перелом, который почти всегда вовлекает пяточно-кубовидный сустав. При наличии большого смещенного фрагмента может понадобиться внутренняя фиксация; это обычная практика, следующая за закрытым способом.

Перелом бугристости. Эти повреждения обычно вследствие отрыва бугристости ахилловым сухожилием; клинически похоже на разрыв ахиллова сухожилия. При смещении фрагментов необходима репозиция и фиксация винтом; затем необходимо выполнить иммобилизацию в положении легкого эквинуса стопы для устранения натяжения ахиллово сухожилия. Осевую нагрузку можно разрешать через четыре недели.

Переломы тела. Если подтаранный сустав не вовлечен, то прогноз хороший и пациент может быть вылечен обычным закрытым способом. При значительном смещении в сторону и расширении пятки, должна быть выполнена попытка закрытой репозиции. Осевая нагрузка исключается на 6-8 недель; однако иммобилизация гипсовой повязкой не требуется, за исключением перелома обеих пяточных костей или неспособности пациента ходить на костылях (старческий возраст, общая слабость).

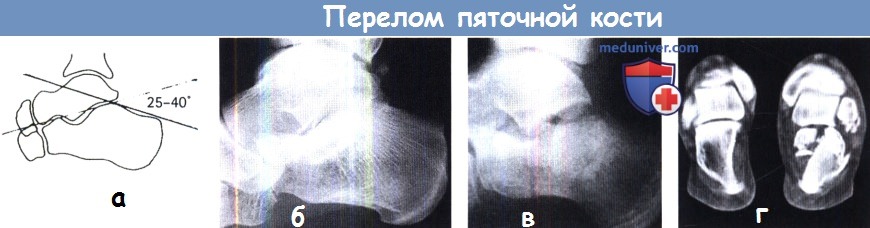

Переломы пяточной кости — рентгенологическая картина.

(а,б) Измерение угла Bohler и рентгенограммы нормальной стопы.

(в) Снижение угла Bohler при переломе пяточной кости. (г) КТ: смещение фрагментов.

Переломы пяточной кости — рентгенологическая картина.

Двусторонний перелом пяточной кости (а,б) вызванный падением с высоты или толчком снизу.

В обоих случаях может быть поврежден позвоночник.

(в) При переломах обеих пяточных костей необходима рентгенография позвоночника.

Лечение внесуставных переломов пяточной кости.

(а) Отрывной перелом заднее-верхней части. (б) Фиксация винтом.

2. Лечение внутрисуставных переломов пяточной кости. Переломы без смещения лечатся по той же схеме, что и внесуставные: давящая повязка, аппликация холода и возвышенное положение с последующей ЛФК и исключение осевой нагрузки на 6-8 недель. До осевой нагрузки перелом не сместится; иммобилизация гипсовой повязкой в связи с этим не требуется и даже может нанести вред, увеличивая риск развития тугоподвижности и альгодистрофии. При лечении пациентов с внутрисуставными переломами без смещения можно получить хорошие результаты.

Переломы со смещением хорошо поддаются лечению с помощью закрытой репозиции и металлоостеосинтеза сразу после спадения отека. Важное значение имеет КТ; медиальный и латеральный фрагменты могут быть хорошо визуализированы и, при установленной модели перелома, операция может быть спланирована более тщательно.

Обычно операция выполняется через единственный широкий доступ с латеральной стороны; он позволяет выйти на заднюю фасетку и к медиальному фрагменту, предварительно удалив латеральную стенку пяточной кости, которую восстанавливают после репозиции. Фрагменты перелома удерживаются с помощью винтов, иногда необходимо добавлять костный трансплантат для заполнения дефекта. Необходимо также уделять достаточно внимания передним отделам пяточной кости и пяточно-кубовидному суставу; репозиция и фиксация фрагментов аналогичная. В конце фасетка смещается в латеральную сторону для укрепления всей конструкции, рана ушивается и дренируется.

В послеоперационном периоде стопа фиксируется и приподнимается. Упражнения начинаются сразу после исчезновения боли, и примерно через две недели пациент может передвигаться на костылях без осевой нагрузки. Частичная осевая нагрузка разрешается только когда перелом срастется (редко раньше восьмой недели), а полная осевая нагрузка разрешена через четыре недели после этого. Восстановление функции занимает от шести до двенадцати месяцев.

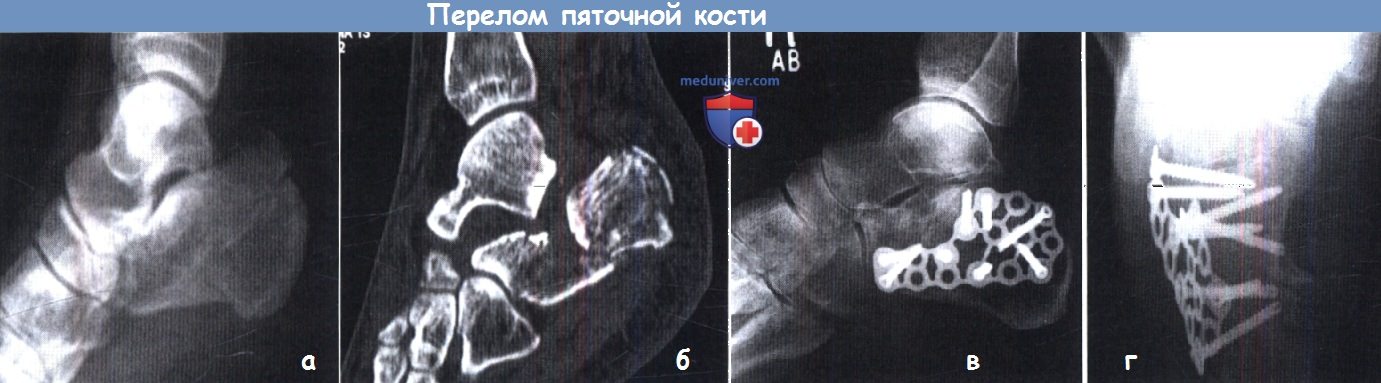

Внутрисуставные переломы пяточной кости—лечение.

(а) Рентгенограммы дают ограниченную информации, но КТ (б) показывает тяжелые повреждения задней части фасетки.

Лечение оперативное с помощью специальных пластин, позволяющих восстановить заднюю суставную поверхность и высоту пяточной кости (в,г).

— Читать далее «Осложнения перелома пятки (пяточной кости)»

Оглавление темы «Травмы голеностопа и стопы.»:

- Симптомы повреждения нижней межберцовой связки голеностопного сустава и его лечение

- Симптомы перелома лодыжки и его лечение

- Осложнения перелома лодыжки голеностопного сустава

- Симптомы пилон-перелома и его лечение

- Симптомы перелома области голеностопа у детей и его лечение

- Симптомы повреждения стопы и его лечение

- Симптомы перелома таранной кости и его лечение

- Осложнения перелома таранной кости

- Симптомы перелома пятки (пяточной кости) и его лечение

- Осложнения перелома пятки (пяточной кости)

Источник