Великий перелом 1942 1943

Каталог фильмов

Госфильмофонд России

Страна производитель:

СССР

В ролях:

Михаил Державин

,

Петр Андриевский

,

Юрий Толубеев

,

Андрей Абрикосов

,

Александр Зражевский

,

Николай Корн

, Марк Бернес

Фильм «Великий перелом» снял режиссёр Фридрих Эрмлер в 1945 году. Кинолента рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие в Сталинградской битве в 1942 году, ставшей переломом в Великой Отечественной войне. В течение пяти месяцев город сопротивлялся фашистскому наступлению. Отдать Сталинград врагу — значило проиграть войну, но и удержать город казалось почти невозможно.

В 1946 году на первом Международном кинофестивале в Каннах фильм получил главный приз — «Гран-при».

В подборках

Смотрите также

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

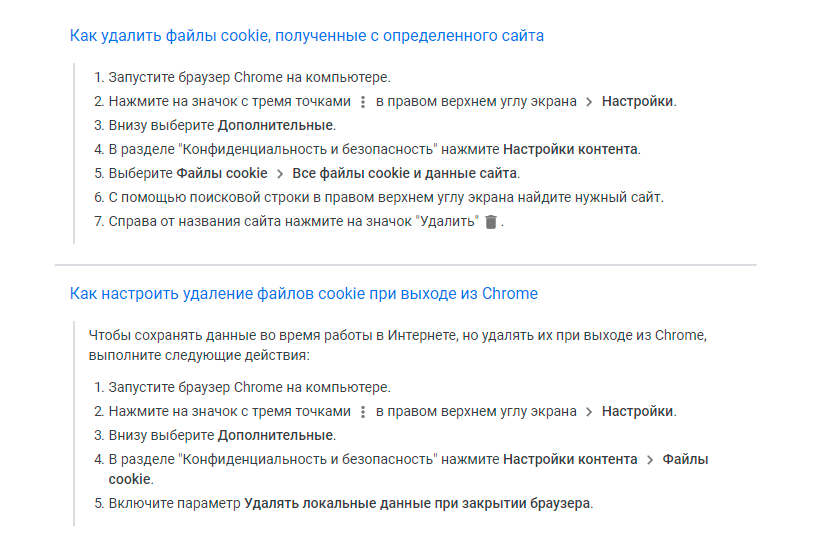

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: stream@team.culture.ru

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — .

Пожалуйста подтвердите, что вы не робот

Так мы будем полезнее для вас и отобразим в каталогах музеев, театров, библиотек и концертных площадок те учреждения, которые находятся рядом с вами.

Источник

3. Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.)

3.1. Военные действия.

• Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Второй период на советско-германском фронте охватывал две кампании: зимнюю 1942/43 г. и летне-осеннюю 1943 г. Осенью

1942 г. начался перелом в ходе войны. К этому времени германские войска перешли в наступление в направлении Волги и Кавказа. 19 ноября 1942 г. началась Сталинградская битва, в ходе которой предполагалось разгромить германские войска на южном направлении и улучшить положение под Москвой и Ленинградом. В наступлении (операция «Уран») участвовали войска Юго-Западного (командующий Н. Ф. Ватутин), Донского (командующий К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (командующий А. И. Еременко) фронтов. 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов встретились, замкнув окружение 6-й армии немцев. В декабре была отбита попытка группы армий «Дон» прорваться к Сталинграду. 2 февраля 1943 г. окруженная немецкая группировка была ликвидирована.

В боях за Сталинград немецкая армия потеряла 700 тыс. убитыми и ранеными, более тысячи танков и 1,4 тыс. самолетов. Были взяты в плен 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. фон Паулюсом.

В результате Сталинградской битвы стратегическая инициатива перешла в руки советских Вооруженных сил, чем было положено начало коренному перелому в ходе Второй мировой войны.

В результате общего наступления советских войск в январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, к лету освобождена значительная часть Северного Кавказа.

• Завершение коренного перелома в войне. Курская битва. Летом 1943 г. командование вермахта для восполнения потерь перебросило на восточный фронт свыше 34 дивизий, облегчив действия англо-американских войск в Северной Африке и Италии. Очередную стратегическую наступательную операцию («Цитадель») германское командование планировало провести в районе Курского выступа с участием 50 дивизий, из них 20 танковых и моторизованных численностью 900 тыс. человек.

– Активно готовились к летней кампании и советские войска. Ставка сосредоточила на Курской дуге мощную группировку войск, превосходившую по численности (1,3 млн человек) силы противника. Советское командование решило перейти к преднамеренной обороне с целью разгрома танковых группировок и перехода в контрнаступление. В проведении контрнаступления участвовали войска Центрального фронта (командующий К. К. Рокоссовский), Воронежского (командующий Н. Ф. Ватутин), Степного (командующий И. С. Конев) фронтов. В ходе Курской битвы (5 июля – 23 августа), после тяжелых боев (в т. ч. в танковом сражении под Прохоровкой) 12 июля было остановлено наступление немецких войск и началось контрнаступление. В результате стратегическая инициатива полностью перешла к советским войскам, были освобождены Орел, Белгород, Харьков.

– В октябре 1943 г. прошли ожесточенные бои на р. Днепр, завершившиеся 6 ноября освобождением Киева (за героизм при форсировании Днепра 2438 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза).

3.2. Партизанское движение. Уже в конце июня – начале июля 1941 г. СНК и ВКП(б) приняли постановление об организации борьбы в тылу германских войск. На оккупированной советской территории развернулась деятельность партизанских отрядов (3500) и подпольных групп сопротивления. Для военно-стратегического руководства партизанской борьбой 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с 77. К. Пономаренко.

Активизировавшиеся с 1942 г. партизаны своими действиями сковывали значительные силы врага (в середине 1942 г. – не менее 10 % немецких войск). Действенной формой партизанской борьбы была так называемая рельсовая война, в ходе которой партизаны только с октября 1942 г. по март 1943 г. совершили 1,5 тыс. диверсий на железных дорогах. Летом 1943 г. немецкое командование было вынуждено увеличить число дивизий до 25 для охраны тыла. К осени 1943 г. партизанами было выведено из строя более 2 тыс. км железнодорожных путей. В 1943 г. 24 партизана были удостоены звания Героя Советского Союза.

3.3. Советский тыл. Целям обеспечения победы над немецко-фашистскими войсками была посвящена работа тыла.

• Милитаризация промышленности. В 1942 г. была введена трудовая мобилизация всего городского и сельского населения, достигшего 14 лет, ужесточены меры по укреплению трудовой дисциплины, рабочий день был увеличен до 11 часов.

• Важной проблемой в условиях войны являлась массовая эвакуация на восток крупных промышленных предприятий и миллионов людей. Всего за годы войны было эвакуировано 2593 завода и более 10 млн человек из прифронтовых областей. Был осуществлен перевод гражданского сектора промышленности на выпуск военной продукции.

• В результате в 1942 г. объем валовой продукции промышленности возрос в 1,5 раза по сравнению с 1941 г. В августе 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». С 1943 г. начался общий подъем производства. За годы войны советская промышленность выпустила 103 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 112 тыс. самолетов, 482 тыс. орудий, немецкая соответственно – 46, 90 и 320 тыс. Основной продовольственной базой в годы войны являлись районы Поволжья, Сибири, Казахстана, Средней Азии.

• Идеологическое развитие, В годы войны особое место занимала идеологическая работа по мобилизации населения на борьбу с внешним врагом. Для этого руководство вновь обратилось к русской национальной традиции, отечественной истории и представлениям о «великой русской нации». В 1942 г. было объявлено о создании нового государственного гимна (до этого им являлся «Интернационал»). На начальном этапе войны Сталин пошел на идеологическое послабление в области литературы, кино, музыки; допускалось расширение творческих и личных контактов между советской и зарубежной интеллигенцией.

В 1943 г., после встречи Сталина с митрополитами Русской православной церкви, произошли перемены во взаимоотношениях между государством и церковью, которая в годы войны укрепляла дух армии, оказывала ей материальную помощь. В сентябре 1943 г. на Соборе епископов в Москве митрополит Сергий (Страгородский) был избран патриархом.

Чтобы изменить сложившийся за рубежом образ СССР как рассадника революций, в 1943 г., перед Тегеранской конференцией, был распущен Коминтерн.

К концу войны вновь произошло усиление идеологического контроля над обществом.

3.4. Развитие союзнических отношений. В 1943 г. военные успехи СССР и других государств антигитлеровской коалиции определили процесс расширения сотрудничества стран-участниц.

• Союзнические поставки не превышали 4 % от советского промышленного производства. Но по танкам и самолетам они были значительны, составляя соответственно 10 и 12 %. Необходимых фронту и тылу автомобилей по ленд-лизу поступило в пять раз больше, чем было выпущено отечественными заводами. Общий объем продовольственной помощи составил 4,3 млн т. Всего было оказано помощи на общую сумму 11 млрд долларов.

• В то же время союзники затягивали открытие второго фронта в Европе. В ноябре 1943 г. состоялась Тегеранская конференция руководителей трех великих держав – Великобритании (У. Черчилль), США (Ф. Рузвельт), СССР (И. В. Сталин), на которой была достигнута договоренность о проведении операции «Оверлорд» по высадке союзнических войск во Франции в мае 1944 г., оговаривались вопросы послевоенного устройства мира (включая признание «линии Керзона» в качестве будущей границы Польши; согласие союзников на передачу СССР Восточной Пруссии с г. Калининградом и аннексию прибалтийских государств).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Источник

§ 2. Коренной перелом в войне. 1942-1943

Победа под Сталинградом. Стойкость советских войск позволила в очередной раз выиграть время, мобилизовать резервы и подготовить наступление в районе Сталинграда. Ко второй половине 1942 г. советскому руководству удалось добиться общего превосходства сил над войсками противника. Промышленность, переведенная на военные рельсы, стала быстро наращивать выпуск вооружений. Численность Красной армии, несмотря на все потери, начинала увеличиваться и приближалась к 6,6 млн человек против 6,2 млн у вермахта и его союзников. Достигнуто было превосходство по орудиям (78 тыс. против 52), танкам (7,3 тыс. против 5), самолетам (4,5 тыс. против 3,5).

Идея контрнаступления под Сталинградом родилась практически с началом вражеского штурма города. 12 сентября Г. К. Жуков и А. М. Василевский (начальник Генштаба с июня 1942 г.) докладывали обстановку в городе и вокруг него И. В. Сталину. Когда он начал изучать карту с расположением резервов Ставки, стратеги, отойдя подальше от стола, стали говорить, что, видимо, надо искать какое-то иное решение, нежели просто помогать резервами обороняющимся.

Услышав этот разговор, Сталин попросил «подумать хорошенько», что надо предпринять в складывающейся ситуации.

Идея, которая легла в основу плана операции, была простой: активной обороной ослабить противника, затем нанести во фланги вражеской группировки удары большой силы, которые резко изменили бы стратегическую обстановку на юге страны. План получил название «Уран» и тщательно разрабатывался в сентябре — октябре 1942 г. Операцию удалось подготовить втайне от противника. Она осуществлялась войсками вновь созданного Юго-Западного фронта (командующий Н. Ф. Ватутин), Донского, образованного в результате переименования бывшего Сталинградского фронта (К. К. Рокоссовский), и вновь созданного Сталинградского фронта (А. И. Еременко) при содействии Волжской военной флотилии (контр-адмирал Д. Д. Рогачев). Руководство подготовкой контрнаступления по Юго-Западному и Донскому фронтам было возложено на Г. К. Жукова, по Сталинградскому — на А. М. Василевского.

19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление. 22 ноября танковые части Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились у города Калач-на-Дону и замкнули кольцо окружения, в котором оказалось 22 дивизии врага (более 330 тыс. человек). Уничтожение и пленение окруженных войск продолжалось до 2 февраля 1943 г. Днем ранее московское радио сообщило о взятии в плен командующего 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса. Всего в Сталинградской битве противник потерял четвертую часть сил, действовавших на Восточном фронте.

Успешное осуществление Сталинградской операции отмечено присвоением звания Маршал Советского Союза выдающимся полководцам — Г. К. Жукову (18 января) и А. М. Василевскому (16 февраля). 6 марта того же года маршальское звание присвоено И. В. Сталину. Это были первые присвоения высшего воинского звания с начала войны. В 1944 г. его обладателями стали еще шесть военачальников: И. С. Конев, Л. А. Говоров, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, К. А. Мерецков. Всего за годы советской власти в СССР был 41 Маршал Советского Союза.

Победа под Сталинградом была подкреплена общим наступлением советских войск. Врага вынудили вывести части с Северного Кавказа. От оккупации были освобождены миллионы советских людей и огромная территория, потенциально богатая хлебом, углем, нефтью. Огромное значение имел частичный прорыв блокады Ленинграда, совершенный 18 января 1943 г. после семидневных боев. Между Ладожским озером и линией фронта был образован коридор шириной до И км, по нему за две недели проложены автомобильная и железная дороги. Город-герой, потерявший за время блокады 642 тыс. человек от голода, болезней и 21 тыс. от артобстрелов, вздохнул свободнее.

За первую половину 1943 г. освобождены города Ржев, Вязьма, Ростов-на-Дону, Шахты и многие другие. 8 февраля 1943 г. советские войска освободили город Курск, который вскоре приковал к себе всеобщее внимание в связи битвой, завершившей перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Курская битва. К лету 1943 г. фронт стабилизировался. Стороны готовились к летней кампании. Немецкое командование с апреля разрабатывало операцию «Цитадель», надеялось «добиться успеха быстро и тотально». Планировалось разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов, оборонявших так называемую (по конфигурации линии фронта) Курскую дугу, и развить наступление на Москву. Для осуществления операции немцы сконцентрировали свыше 900 тыс. человек, около 100 тыс. орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2 тыс. самолетов. Пополнения войск удалось достичь за счет тотальной мобилизации.

На этот раз советское командование своевременно разгадало вражеский замысел и разработало ответный план, рассчитанный на то, чтобы сначала обескровить врага в оборонительных боях, затем перейти в контрнаступление. Важные сведения о готовившейся «Цитадели» были получены из Британии. Английские криптографы в июле 1939 г. разгадали код немецкой шифровальной машины «Энигма» («Загадка»), используемый на Восточном фронте. К 1943 г. советская сторона имела возможность не раз убедиться в достоверности сведений английской разведки. Расшифрованная «Энигма» позволяла следить за «Цитаделью» начиная с 15 апреля. Сыграли свою роль и сведения, поступавшие от агентурной группы лондонской резидентуры советской разведки, известной как «Кембриджская пятерка». Д. Кернкросс, один из членов пятерки, накануне Курской битвы сообщил о дислокации на этом направлении 17 немецких аэродромов. Советская авиация уничтожила на них 500 самолетов.

5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в наступление с целью окружения советских частей в районе Курска. Плененные накануне немецкие солдаты показали, что наступление назначено на 4 ч утра, а солдаты уже получили шнапс и рацион на пять дней. Таким образом, удалось уточнить сведения о начале наступления, которое ранее неоднократно переносилось. Командующие фронтов К. К. Рокоссовский (Центральный) и Н. Ф. Ватутин (Воронежский) приказали упредить наступление артиллерийской контрподготовкой.

Противнику удалось вклиниться в нашу оборону на отдельных участках до 10–35 км. На северном крыле курского выступа немцы к 7 июля продвинулись к населенному пункту Поныри, который стал, как отметил один из германских участников событий, «Сталинградом Курской битвы». Здесь произошло мощное сражение между ударными частями трех немецких танковых дивизий и советскими войсками 2-й танковой (командующий генерал-лейтенант А. Г. Родин) и 13-й армии (генерал-лейтенант Н. П. Пухов). Потеряв до 50 тыс. человек убитыми и около 400 танков, противник вынужден был прекратить наступление.

На южном фланге курского выступа кульминация битвы пришлась на седьмой день немецкого наступления. На рассвете 12 июля в расположении войск Воронежского фронта, у деревни Прохоровка, на поле примерно 7 на 5 км началось сражение, в котором во встречном бою сошлись до 1200 советских и немецких танков и самоходных орудий. Невиданная битва продолжалась 18 ч кряду и затихла далеко за полночь. На поле остались остовы 300 немецких танков из 400 участвовавших в наступлении. Среди них 70 новых «Тигров». Советские войска потеряли в этом сражении 500 из 800 танков. Битва не закончилась в один день, хотя потери немцев были такими, что уже нельзя было рассчитывать на решающий прорыв. Тем не менее три последующих дня они бросались на Прохоровку, но пробиться ни через нее, ни в обход не смогли.

Всевластие вермахта на полях сражений кончилось. Элитную танковую дивизию «Мертвая голова» немцы были вынуждены вывести из фронтовой полосы. Танковая армия Г. Гота потеряла половину личного состава и машин. Тяжелые потери понесли советская 5-я гвардейская танковая армия (генерал-лейтенант П. А. Ротмистров), два танковых корпуса и пехотинцы 5-й гвардейской армии (генерал-лейтенант А. С. Жадов).

15 июля операция «Цитадель» была прекращена, немцы перешли к обороне. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Э. Манштейн и его штаб полагали, что для активных действий у советской стороны сил не осталось. Это было ошибкой: Г. К. Жуков и А. М. Василевский уже приступили к реализации второй части плана. 12 июля войска Брянского (командующий М. М. Попов), Центрального (К. К. Рокоссовский) и части Западного (В. Д. Соколовский) фронтов перешли в наступление на орловскую группировку противника (операция «Кутузов»), первым крупным результатом которого было освобождение Орла (5 августа). 3 августа началось осуществление белгородско-харьковской наступательной операции «Румянцев». 5 августа был освобожден Белгород, 23 августа — Харьков. 5 августа впервые за годы войны Москва салютовала 122 пушками в честь освобождения Орла и Белгорода. Этот салют звучал и в память 70 тыс. человек, полегших в боях на Курской дуге. А всего пали смертью храбрых при осуществлении операций «Кутузов» и «Румянцев» 183 тыс. наших воинов.

Великая победа под Курском достигнута меньшей, чем прежние, кровью. Сталинград унес жизни 470 тыс. наших солдат и офицеров. Все более ощутимыми становились и потери германской стороны. По ее данным, с начала войны по 31 августа 1943 г. вермахт потерял на Восточном фронте 548,5 тыс. солдат и офицеров убитыми и более 1 млн ранеными. Увеличивалось число военнопленных противника: в 1941 г. — 10,6 тыс., в 1942 г. — 178,8 тыс., в 1943 г. — 442,6 тыс. человек. Восполнить эти потери Германии оказалось очень трудно. Советская сторона располагала возможностями возместить относительно большие потери своих войск и наращивать их превосходство.

Освободив Орел, Белгород, Харьков, советские войска перешли в общее стратегическое наступление по фронту в 2 тыс. км. Коренной перелом в войне, начатый под Сталинградом, завершился битвой за Днепр. 6 ноября освобождена столица Украины. От врагов очищены ряд областей РСФСР, Левобережная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы под Новороссийском («Малая земля») и в Крыму (на северо-восточной окраине Керчи и южнее города). С ноября 1942 по декабрь 1943 г. было освобождено 46,2 % захваченной ранее советской территории, а с учетом территории, освобожденной до ноября 1941 г., — 53 % (до войны здесь проживали почти 46 млн человек). К 1944 г. разгромлена половина дивизий противника, начался распад фашистского блока. Из войны была выведена Италия.

Разгром итальянских войск под Сталинградом и высадка англоамериканских войск на Сицилии (9 июля 1943 г.) привели к смещению королем 25 июля с поста премьер-министра и аресту Б. Муссолини. Однако он был освобожден немцами и создал под их защитой «республику Сало». 8 сентября 1943 г. север и центр Италии были оккупированы Германией. Фашисты держались здесь до конца войны, ведя борьбу с партизанскими отрядами итальянского Сопротивления.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Источник