Список литературы перелом

- 1. Бахрах И.И., Грец Г.Н. Организационные, методические и правовые основы физической реабилитации: Учебное пособие. — Смоленск: СГИФК, 2003. — 151 с.

- 2. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: Учебно-методическое пособие для медицинских работников. — М.: Советский спорт, 2004.

- 3. Большая медицинская энциклопедия. — М.: Астрель; АСТ, 2002. -735 с.

- 4. Бирюков А.А. Лечебный массаж: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «физическая культура». — М.: Советский спорт, 2000. — 296с.

- 5. Дубровский В.И. Лечебный массаж: Учебник для сред. и высш. учеб. заведений по физической культуре — 4-е изд., доп. М,: ВЛАДОС, 2005.

- 6. Доленко Ф.Л. Берегите суставы. — М.: ФиС,1990.

- 7. Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие.- М.:Советский спорт, 2000.- 240с.

- 8. Епифанов В.А., Аронов Д.М., Балаболкин М.И. и др. Лечебная физическая культура: Справочник (под ред. Епифанова В.А.) Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2001.

- 9. Епифанов В.А. ЛФК: Учебное пособие для вузов. — М.:Гэотар-мед, 2002.

- 10. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. — М.: ФиС,1988. — 463 с.

- 11. Краснов А.Ф., Аршин В.М., Цейтлин М.Д. Справочник по травматологии. — М.: Медицина,1984. — 400 с.

- 12. Кукушкина Т.Н., Докиш Ю.М.,Чистякова Н.А. Руководство по реабилитации больных, частично утративших трудоспособность. — Л.: Медицина,1981. — 152 с.

- 13. ЛФК : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / С.Н.Попов, Н.М.Валеев, Т.С.Гарасева и др.; Под ред. С.Н.Попова. — М.- Издательский центр Академия,2004. — ISBN 5-7695-2348-4 / 5-7695-1396-9

- 14. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры Учебн. пособие./Под редакцией проф. Евсеева. — М.:Советский спорт, 2000.- 152с. ISBN 5-85009-608-6

- 15. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший справочник. Под общ. ред. проф. Т.А.Евдокимовой М.: Изд-во Эксмо,2003.- 862 с. ISBN : 5-699-03366-1

- 16. Правосудов С.А. Учебник инструктора ЛФК,1980.

- 17. Полуструев А.В. Теоретические и методические основы восстановления физической работоспособности травматологических больных с переломами верхних и нижних конечностей: Учебное пособие. — Омск: ОГАФК,1999. — 150 с.

- 18. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. Учебник.. 2-е изд.,стер. М.: Академия. 2003. — ISBN: 5-7695-2348-4

- 19. Попов С.Н.Физическая реабилитация. М.: Феник, 2004. — ISBN: 5-222-04258-8

- 20. Теория и организация адаптивной физической культуры Учебник. В 2 т. Т.1 Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры. / Под общей ред. проф. Евсеева.- М.:Советский спорт, 2002.- 448с.: ил. ISBN 5-85009-659-0

- 21. Транквиллитати А.Н. Восстановить здоровье. — 2-е изд., перераб. — М.: ФиС,1999. — ISBN 5-278-00670-6

- 22. Физическая реабилитация детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата Под ред. Н.А. Гросс. — М.: Советский спорт, 2000. — 224 с: ил. ISBN 5-85009-605-1

- 23. Юмашев Г.С., Епифанов В.А. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждениями ОДА. — М.: Медицина,1983. — 384 с.

- 24. Юрьев В.П. ЛФК при диафизарных переломах костей нижних конечностей: Методические рекомендации. — Л.,1972.

- 25. Артеменко Е.П. Совершенствование методики восстановления трудоспособности после переломов костей голени: Автореф. — Омск,1996. — 23 с.

- 26. Валеев Н.М. Практикум по ЛФК: мет. разраб./Автореф.: Н.М.Валеев, Н.Е.Кудрявцев, А.Г. Шактрев.- М.,1983.-44 с.

- 27. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: цель, содержание, место в системе знаний о человеке // Теория и практика физической культуры 2003. № 1.

- 28. Макарова Г.А. Система подготовки специалистов по физической реабилитации (физиотерапии) // Теория и практика физ. культуры. — 2004. — № 8. — С. 13-15.

- 29. Марков Л.Н. Физическая реабилитация спортсменов после оперативного лечения ахиллова сухожилия // Теория и практика физ. культуры. — 1997. — № 9. — С. 17.

- 30. Павлов С.Е. Восстановление в спорте. Теоретические и практические аспекты // Теория и практика физ. культуры. — 2000. — № 1. — С. 23-26.

Приложение 1.

Примерный комплекс специальных физических упражнений при переломе костей голени во втором периоде

И.п. — лежа на спине.

- 1. Сгибание и разгибание пальцев стоп.

- 2. Тыльное и подошвенное сгибание стопы.

- 3. Попеременное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных суставах.

- 4. Попеременное отведение и приведение прямой ноги, скользя ею по плоскости постели.

- 5. Изометрическое напряжение мышц бедра (2-3 с).

- 6. Имитация езды на велосипеде (попеременно здоровой и больной ногой).

- 7. Круговые движения стопами.

- 8. Наружная и внутренняя ротация ноги.

И.п. — лежа на животе.

- 1. Попеременное сгибание ног в коленных суставах.

- 2. Попеременное отведение и приведение ноги.

- 3. Движения ногами как при плавании стилем «брасс».

И.п. — сидя на стуле.

- 1. Попеременное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных суставах.

- 2. Захватывание и удержание пальцами стопы мелких предметов в течение 3-5 с.

- 3. Стопы на медицинболе. Перекатывание стопами медицинбола вперед-назад.

Упражнения выполняют в спокойном темпе, повторяя каждое 6-8 раз, дыхание произвольное.

Приложение 2.

Примерный комплекс упражнений при отеке стопы

- 1. Напрячь четырехглавую мышцу бедра. Повторить 20-30 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

- 2. Сгибать и выпрямлять стопы. Повторить 10-20 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

- 3. Сгибать и выпрямлять пальцы ног. Повторить 10-20 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

- 4. Отдых 1-2 мин.

- 5. Повторить упражнение 3.

- 6. Круговые движения в голеностопных суставах по часовой и против часовой стрелки. По 10 раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание свободное.

- 7. Сгибать стопы вперед и назад с максимальной амплитудой. Повторить 10-20 раз. Темп средний. Дыхание свободное.

- 8. Поочередно сгибать ноги к животу (носки на себя). По 10 раз каждой ногой. Темп средний. Дыхание свободное.

- 9. Развести носки ног в стороны, максимально разворачивая всю ногу от бедра. Повторить 10 раз. Темп средний. Дыхание свободное.

- 10. Поочередно (не сгибая) поднимать ноги до прямого угла в тазобедренных суставах (носки на себя). По 10 раз каждой ногой. Темп средний. Дыхание свободное.

- 11. Повторить упражнений 1.

- 12. Поднять (не сгибая) поврежденную ногу до прямого угла в тазобедренном суставе, одновременно сгибая и выпрямляя пальцы и стопу на весу. Повторить 10 раз. Темп средний. Дыхание свободное.

- 13. Отдых в положении лежа с приподнятыми ногами. 5-10 мин.

Источник

4.4. Ïåðåëîì

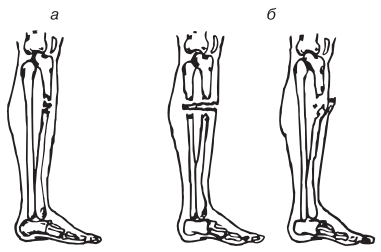

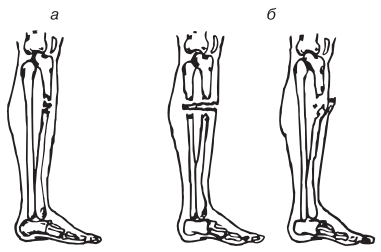

Ïåðåëîì ýòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîñòè ñ ïîâðåæäåíèåì îêðóæàþùèõ òêàíåé. Ðàçëè÷àþò âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå, ïàòîëîãè÷åñêèå è òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû. Ïàòîëîãè÷åñêèå ïåðåëîìû îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå ðàçðóøåíèÿ êîñòè áîëåçíåííûìè ïðîöåññàìè (îñòåîìèåëèò, òóáåðêóëåç, îïóõîëü, ðàçðåæåíèå êîñòíîé òêàíè è ò.ä.). Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêîé ñèëû. Ðàçëè÷àþò îòêðûòûå ïåðåëîìû (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê) è çàêðûòûå (áåç ïîâðåæäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ òêàíåé), à òàêæå ïåðåëîìû áåç ñìåùåíèÿ è ñî ñìåùåíèåì êîñòíûõ îòëîìêîâ (ðèñ. 4.2).

Ðèñ. 4.2. Ïåðåëîìû: à çàêðûòûé; á îòêðûòûé

Îñíîâíûå ïðèçíàêè çàêðûòûõ ïåðåëîìîâ: íååñòåñòâåííîå ïîëîæåíèå òðàâìèðîâàííîé ÷àñòè òåëà, áîëü â îáëàñòè ïðåäïîëàãàåìîãî ïåðåëîìà, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè îùóïûâàíèè è äâèæåíèÿõ, ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íàðóøåíèå ôóíêöèè, ïðèïóõëîñòü ìåñòà ïåðåëîìà çà ñ÷åò ïðèòîêà ëèìôû è îáðàçîâàíèÿ ãåìàòîìû; ïðè ïåðåëîìàõ ñî ñìåùåíèåì äåôîðìàöèÿ; ïîäâèæíîñòü êîñòè â íåîáû÷íîì ìåñòå; óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè. Ïðè ïåðåëîìàõ èìåþò ìåñòî åùå íåêîòîðûå ñèìïòîìû, ïðîâåðÿòü íàëè÷èå êîòîðûõ äîëæíû òîëüêî âðà÷è âî èçáåæàíèå óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî ïðè íåêâàëèôèöèðîâàííîé äèàãíîñòèêå ýòîé òðàâìû. Íî îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (ðåíòãåíîãðàììû).

Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå ê ñèìïòîìàì çàêðûòîé òðàâìû ïðèñîåäèíÿþòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè èëè ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê, êðîâîòå÷åíèå, âîçìîæíî âûñòîÿíèå èç ðàíû êîñòíûõ îòëîìêîâ.

Ïåðåëîìû äåòñêèõ êîñòåé èìåþò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè: íàáëþäàþòñÿ ïåðåëîìû áåç ïîâðåæäåíèÿ íàäêîñòíèöû; ïî òèïó «çåëåíîé âåòêè», à òàêæå íà ãðàíèöå êîñòè è õðÿùà, ò.å. ñ îòðûâîì õðÿùåâîé ÷àñòè êîñòè. Ýòè îñîáåííîñòè ñâÿçàíû ñ ýëàñòè÷íîñòüþ è ãèáêîñòüþ äåòñêèõ êîñòåé, ñ áîëüøîé òîëùèíîé íàäêîñòíèöû è íåáîëüøîé ìàññîé òåëà ðåáåíêà.

Ïðè ïåðåëîìàõ â ìîìåíò òðàâìû ìîãóò âîçíèêíóòü ñëåäóþùèå îñëîæíåíèÿ: òðàâìàòè÷åñêèé øîê; ïîâðåæäåíèå îòëîìêàìè êîñòåé íåðâîâ, ñîñóäîâ (êðîâîòå÷åíèå), æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ (ñåðäöå, ìîçã, ïå÷åíü è ò.ä.); æèðîâàÿ ýìáîëèÿ ïîïàäàíèå êóñî÷êîâ òêàíåâîãî æèðà â ñîñóäû, ÷òî âûçûâàåò èõ çàêóïîðêó; èíôèöèðîâàíèå ìåñòà ïåðåëîìà, âåäóùåå â äàëüíåéøåì ê âîñïàëåíèþ êîñòè îñòåîìèåëèòó.  áîëåå ïîçäíåì ïåðèîäå âîçìîæåí ðÿä äðóãèõ îñëîæíåíèé.

Òàêèì îáðàçîì, ïåðåëîìû êîñòåé ýòî òÿæåëûå ïîâðåæäåíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ïðè êîòîðûõ âîçìîæíû ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî çíàòü ïðèçíàêè ïåðåëîìîâ è óìåòü îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè ýòèõ ïîâðåæäåíèÿõ.

Ñõåìà îêàçàíèÿ ïåðâîé (äî ïðèåçäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ) ïîìîùè íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé: âðåìåííàÿ îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ; îáåçáîëèâàíèå èìåþùèìèñÿ â íàëè÷èè ñðåäñòâàìè (íåíàðêîòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, àëêîãîëü); íàëîæåíèå ñòåðèëüíîé ïîâÿçêè íà ðàíó; òðàíñïîðòíàÿ èììîáèëèçàöèÿ ñ ïîìîùüþ, â îñíîâíîì, ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ; ñîãðåâàíèå ïîñòðàäàâøåãî çèìîé è ïðåäóïðåæäåíèå ïåðåãðåâàíèÿ ëåòîì.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ: ïðîâåñòè îáåçáîëèâàíèå äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ áîëåâîãî øîêà, âðåìåííóþ èììîáèëèçàöèþ è òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ: îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå, ñäåëàòü îáåçáîëèâàíèå, íàëîæèòü àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó íà ðàíó, ïðîâåñòè òðàíñïîðòíóþ èììîáèëèçàöèþ (ñì. ñòð. 39) è äîñòàâèòü ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Âàæíåéøåé çàäà÷åé ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ áûñòðîé è ïðàâèëüíîé äîñòàâêè ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Òðàíñïîðòèðîâêà äîëæíà áûòü áåçîïàñíîé è ùàäÿùåé. Ïðè÷èíåíèå áîëè âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ øîêà è íàðóøåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà, ëåãêèõ. Âûáîð ñïîñîáà òðàíñïîðòèðîâêè çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî, õàðàêòåðà òðàâìû è âîçìîæíîñòåé, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò îêàçûâàþùèé ïåðâóþ ïîìîùü.  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåâîçìîæíî âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, ïîñòðàäàâøåãî ïåðåâîçÿò ëþáûì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì (ãðóçîâàÿ ìàøèíà, êîííàÿ ïîâîçêà, íàðòû, âîäíûé òðàíñïîðò è ò.ä.). Ïðè îòñóòñòâèè êàêîãî-ëèáî òðàíñïîðòà ÷åëîâåêà ïåðåíîñÿò â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå íà ñòàíäàðòíûõ èëè èìïðîâèçèðîâàííûõ íîñèëêàõ, ïðè ïîìîùè ëÿìêè èëè íà ðóêàõ.

Источник

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой

области и шеи. /Под редакцией проф. А.Г.

Шаргородского. М.:Медицина, 1985. –

с.127-283.

2.

Тимофеев

А.А. Руководство по челюстно-лицевой

хирургии и хирургической стоматологии.

— Киев, 2002.- С. 183-358.

3.

Хирургическая стоматология и

челюстно-лицевая хирургия детского

возраста. /Под редакцией проф. Л.В.

Харькова. М.:Книга плюс, 2005. – С.93-212.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

И СОЦИАЛЬНОМУ

РАЗВИТИЮ»

Методические рекомендации

для

студентов педиатрического факультета

Травмы челюстно-лицевой области у детей новосибирск 2009 г. Травмы челюстно-лицевой области

Цель:

-научиться

диагностировать повреждения мягких

тканей лица и переломы костей лицевого

скелета;

-ознакомиться

с особенностями повреждения мягких

тканей и костей челюстно-лицевой области

у детей;

-ознакомиться

с принципами лечения раненых в

челюстно-лицевую область на этапах

медицинской эвакуации;

—

овладеть диагностикой переднего вывиха

нижней челюсти и принципами его

вправления.

—

овладеть оказанием первой и неотложной

помощи пострадавшим с ранениями

челюстно-лицевой области.

—

владеть методами временной (транспортной)

иммобилизации при переломах верхней и

нижней челюстей;

Контрольные

вопросы

Повреждение

мягких тканей лица и особенности

хирургической обработки.Первая

доврачебная и врачебная помощь при

огнестрельных ранениях челюстно-лицевой

области.Принципы

лечения раненых в челюстно-лицевую

область на этапах медицинской эвакуации.Вывих

нижней челюсти. Клиника, диагностика,

лечение.Переломы

нижней челюсти. Виды. Клиника, диагностика.

Неотложные мероприятия.Переломы

верхней челюсти. Виды. Клиника,

диагностика. Неотложные мероприятия.Транспортная

иммобилизация при переломах нижней и

верхней челюсти. Профилактика осложнений.Переломы

скуловой кости. Клиника, диагностика,

лечение.Питание

и уход за больными с травмами

челюстно-лицевой области.

Практические

навыки

1.

Уметь диагностировать переломы костей

челюстно-лицевой области на рентгенограммах.

2.

Уметь провести клиническое обследование

больного с травмой челюстно-лицевой

области и поставить предварительный

диагноз.

3.

Овладеть принципами вправления переднего

вывиха нижней челюсти

4.

Овладеть методами транспортной

иммобилизации челюстей

Формы

контроля

1.

Контроль знаний при опросе и осмотре

больных.

2.

Обсуждение курируемых больных.

3.

Решение ситуационных задач.

4.

Тестовый контроль.

Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

Военная

челюстно-лицевая хирургия как

самостоятельный раздел зародилась в

конце первой мировой войны и оформилась

к концу гражданской войны, вследствие

чего были достигнуты значительные

успехи в лечении ранений и повреждений

челюстей.

Опыт

последующих войн, особенно 2-й мировой,

подтвердил, что особенности лечения

раненых с повреждениями лица и челюстей

требуют участия врачей, имеющих не

только хирургическую, но и стоматологическую

подготовку.

Классификация

огнестрельных повреждений челюстно-лицевой

области

I.

По виду поврежденных тканей:

ранения

мягких тканейранения

с повреждением костей:

а) нижней челюсти;

б) верхней челюсти;

в) обеих челюстей;

г) скуловой кости;

д) сочетанное

повреждение нескольких костей лицевого

скелета.

II.

По характеру повреждений:

сквозные;

слепые;

касательные,

которые,

в свою очередь, могут быть:

изолированными

с повреждением или без повреждения

органов лица;

комбинированными;

одиночными;

множественными;

сообщающимися

с полостью рта, носа, придаточными

пазухами носа;

не

сообщающимися с полостью рта, носа,

придаточными пазухами носа.

III.

По виду ранящего снаряда:

пулевые;

осколочные.

повреждения

шариковыми и стреловидными элементами

По

данным ВОВ наиболее часто встречались

изолированные ранения мягких тканей

(40,2 %), на втором месте ранения с повреждением

нижней челюсти (28,5 %), ранения верхних

челюстей (14,3 %), повреждения других костей

лицевого скелета и зубов отмечены реже.

Особенности

течения огнестрельных ранений в область

лица и челюстей определяются

анатомо-физиологическими характеристиками

данной области.

1

– обезображивание.

Любые повреждения лица сказываются на

психоэмоциональной сфере раненого.

Кроме наличия внешнего нарушения часто

страдают функции жевания, речи, ведущие

к снижению трудоспособности, часто

требующие длительной реабилитации и,

несомненно, усугубляющие душевные

переживания больного. Вследствие

вышеперечисленного психологическая

поддержка в период лечения занимает

важное место в комплексе лечебных

мероприятий.

2

– несоответствие

между видом пациента и тяжестью его

состояния.

При значительных повреждениях тканей

лица, сгустков крови и инородных тел в

ранах, потере сознания часто создается

обманчивое впечатление о наличии травмы

несовместимой с жизнью и даже о смерти

пострадавшего. Однако летальность среди

раненых в челюстно-лицевую область

относительно невелика.

3

– наличие

зубов.

Во-первых, при ранении снаряд, повреждая

зубы, передает им и их осколкам остаточную

кинетическую энергию с образованием в

дальнейшем так называемых вторичных

ранящих снарядов, усугубляющих объем

повреждения. Во-вторых, даже интактные

зубы при соблюдении соответствующей

гигиены полости рта покрыты ротовой

микрофлорой, что определяет неизбежность

микробного загрязнения раны.

4

– близость

жизненно важных органов.

Повреждение головного мозга, гортани,

органа слуха, зрения, крупных сосудов

и нервов может не только значительно

усугубить состояние потерпевшего, но

и привести к гибели раненого на поле

боя.

5

– необходимость

в специальном питании и уходе.

Накладывают свои особенности невозможность

пережевывания и проглатывания пищи,

возможность аспирации, а так же

невозможность использования при

необходимости стандартным противогазом

(используется специальный противогаз

для раненых в голову).

6

– несмотря на вышеперечисленное имеются

и положительные особенности течения

раневого процесса в челюстно-лицевой

области, связанные прежде всего с

повышенной

регенеративной способностью тканей

лица,

что

определяется богатыми иннервацией,

кровоснабжением и своеобразием клеточного

состава.

Осложнения

условно могут быть разделены на три

большие группы:

1

группа– шок, коллапс, кровотечение,

асфиксия;

2

группа – кровоизлияния, гематомы,

гемосинусы, эмфиземы мягких тканей,

абсцессы и флегмоны, травматические

остеомиелиты и синуиты, рожистое

воспаление, газовая инфекция, пневмония,

сепсис, менингит.

3

группа – травматические кисты, аневризмы,

контрактуры, неправильное сращение

костных отломков, дефекты и ложные

суставы нижней челюсти, нарушение

окклюзии, слюнные свищи и кисты,

последствия повреждения нервов, рубцы,

вторичное обезображивание лица,

психо-эмоциональные расстройства.

Асфиксии

(по М.Г. Иващенко)

1

– дислокационная – определяется

смещением языка, отломков челюсти и

т.д. (40%). Лечебные мероприятия заключаются

в положении больного лицом вниз и при

необходимости фиксации языка.

2

– обтурационная – закрытие верхних

дыхательных путей инородным телом,

кровяным сгустком и т.д. (29 %). Устраняется

путем удаления препятствия через полость

рта или при невозможности последнего

наложением трахеостомы.

3

– стенотическая – сдавление трахеи

гематомой, отеком и т.д. (23 %). Чаще возникает

необходимость в наложении трахеостомы.

4

– клапанная – закрытие входа в гортань

мягкотканым лоскутом (5%). Устраняется

подшиванием лоскута к окружающим мягким

тканям или при его нежизнеспособности

отсечением.

5

– аспирационная – аспирация крови,

рвотных масс и других жидкостей (3%).

Устранение данного вида асфиксии

предусматривает санацию трахеобронхиального

дерева при помощи отсоса.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник