Сгибательные разгибательные переломы подъязычной

В настоящее время не вызывает сомнений актуальность проблемы, посвященной вопросам определения механогенеза повреждений органокомплекса скелета гортани при закрытой тупой травме шеи. Это связано не только с непрекращающимся ростом случаев смерти от различных видов травматических воздействий в область шеи (странгуляционная асфиксия при повешении, удавлении руками, другими частями тела человека и тупыми предметами, ударное воздействие), но и с увеличением количества травм, возникших в условиях неочевидности.

В работах В.Д. Хохлова (1994), Л.Е. Кузнецова (1994) содержатся сведения о зависимости характера и локализации повреждений подъязычной кости (ПК) и хрящей гортани (ХГ) от анатомических особенностей данных структур, в частности, размеров и плоскости ПК, размеров, формы, положения и плоскости рогов ПК, формы всей кости в целом, характера сочленений больших рогов с телом, проявлений асимметричности строения ПК (величине, форме, кривизне, положении рогов), а также площади и локализации зон оссификации (обызвествления) щитовидного (ЩХ) и перстневидного хрящей (ПХ). Однако в чем конкретно проявляется эта зависимость, литературные данные носят фрагментарный характер. Кроме того, имеются указания, что «на топографию морфологических признаков деформаций в изломах ЩХ влияют различные углы сращения пластинок в области гортанного выступа и углы их наклона в сагиттальной плоскости» [6].

С целью изучения зависимости механизма разрушения от анатомического строения, имеющихся аномалий развития ПК и ХГ и сравнения повреждений органокомплекса ПК и ХГ при различных видах внешнего воздействия на скелет гортани в наших практических наблюдениях и литературных данных [1, 3, 4, 5], проанализировано 11 медико-криминалистических экспертиз при травмах гортани. Из них в 3 случаях повреждения гортани образовались при сдавлении шеи пальцами рук, в 1 имело место сдавление шеи ступней, в 7 – удавление петлей. Обстоятельства получения травм были достоверно известны.

Исследование экспертного материала предваряли изучением повреждений мягких тканей нескелетированных органокомплексов: отмечали наличие и локализацию кровоизлияний, разрывов и участков перерастяжения надкостницы/надхрящницы. После удаления мягких тканей производили стереомикроскопическое изучение морфологии переломов костной и хрящевой ткани по ранее предложенной методике [7].

При анализе травм шеи от сдавления пальцами рук во всех случаях зафиксированы наружные повреждения в виде мелкоочаговых овальных и линейных ссадин, кровоподтеков, кровоизлияний в мягкие ткани. Повреждения органокомплекса скелета гортани носили сочетанный характер. В одной экспертизе отмечались двусторонние повреждения синхондрозов ПК, которые носили сгибательный характер (при использовании терминов «сгибательный» и «разгибательный» применительно к переломам ПК следует иметь в виду изгиб рогов в месте повреждения соответственно кнаружи или внутрь [8]); в двух случаях были обнаружены сгибательные переломы одного из больших рогов, при этом сочленения имели характер неподвижных синостозов. Данное наблюдение подтверждается мнением ряда исследователей [10] о том, что подвижный рог (а именно область соединения с телом) оказывается наиболее подверженным деформациям и, следовательно, менее устойчивым к травматическим нагружениям. Наличие синостозированных сочленений не делает, однако, в целом ПК устойчивой к деформациям, а лишь сообщает дополнительную прочность в области сочленений. В конкретных случаях, по нашему мнению, наиболее «уязвимыми точками», подверженными разрушению, оказываются области средних и задних отделов больших рогов, где и возникают переломы.

При изучении хрящей гортани во всех наблюдениях были выявлены переломы дуги ПХ, односторонние переломы верхних рогов ЩХ, в двух экспертизах – двусторонние переломы пластинок ЩХ. В одном случае установлено сочетание левосторонних наружных повреждений на шее пострадавшего, перелома левого рога ПК и боковых частей дуги ПХ. При этом морфология изломов ПХ позволила определить направление вектора внешнего воздействия – слева направо, спереди назад, что в совокупности с односторонними повреждениями кожных покровов и ПК, указывает на воздействие пальцев правой руки нападавшего. «Нетипичными» для данной травмы оказалось отсутствие переломов правого рога ПК и пластинок ЩХ. Данный феномен можно было объяснить только анатомическими особенностями строения этих структур, а именно: асимметричностью ПК за счет укороченного прямолинейного правого рога; наличием зон «костно-хрящевых мозолей» (последствий консолидированных переломов хрящевой ткани) пластинок ЩХ, сообщающим последнему дополнительные прочностные свойства и устойчивость к разрушениям.

При исследовании скелета гортани в случае травмы шеи от сдавления ступней были установлены следующие анатомические особенности, которые повлияли на характер возникших повреждений:

- Асимметричность ПК за счет правостороннего синостозирования сочленения, укороченности правого большого рога, изогнутости кнутри левого большого рога, различных типов соединений больших рогов с телом (овоидный тип – справа, трапециевидный – слева); косогоризонтальное положение рогов. В морфологии перелома правого рога была установлена локализация «первичного очага разрушения» (концентрации сил растяжения) на верхней поверхности, в связи с чем было невозможно определить характер перелома – сгибательный или разгибательный.

- Асимметрия верхних рогов ЩХ вследствие укороченности и отклонения левого рога кзади; угловидное смещение задних отделов пластинок кнутри. Оценка морфологии поверхностей разрушения левого верхнего рога позволила определить фокус зарождения перелома – на задней полуокружности. Были обнаружены также перелом правой пластинки в месте косой линии, по ходу которой передняя и задняя часть пластинки располагаются под углом, открытым кнутри с признаками растяжения на наружной поверхности и перелом левой пластинки с аналогичным распределением деформационных напряжений.

- При изучении ПХ зафиксированы асимметричные переломы боковых частей дуги.

Обобщенный анализ локализации и взаиморасположения выявленных повреждений, с учетом анатомических особенностей и наличия аномалий строения, позволил установить механогенез образования данной травмы: сдавливающее воздействие на гортань в диагональном направлении спереди назад, справа налево (о чем свидетельствует также наличие кровоизлияния в мягких тканях правой боковой поверхности шеи) привело к смещению гортани назад с прижатием к позвоночнику. От упора задних краев пластинок ЩХ произошло сгибание заднего отдела пластинки и ее перелом, при продолжающемся травмирующем воздействии происходила дальнейшая деформация комплекса, в результате чего образовались повреждения правой пластинки ЩХ и дуги ПХ. Переломы рога ПК и верхнего левого рога ЩХ, вероятнее всего, являются непрямыми, возникшими при натяжении щитоподъязычных связок.

В целом механизмы образования повреждений ПК, ЩХ и ПХ от сдавления шеи предплечьем, предплечьем и плечом, ступней сходны между собой, так как локализация и характер переломов зависит от того, в каком направлении происходит сдавление (в переднезаднем или боковом) [Е.Э. Подпоринова, 1997].

Изучение повреждений органокомплексов ПК и ХГ (5 экспертиз) в случаях сдавления шеи петлей выявило преобладание изолированных травм ПК или ЩХ. Лишь в одном случае отмечалось сочетание повреждений двух элементов – ПК и ПХ, что могло быть объяснено анатомическими особенностями ЩХ: оссификация пластинок не достигала места их соединения и обуславливала их значительную подвижность и эластичность, верхние рога находились в свободном состоянии в толще щитоподъязычных связок. В одном экспертном наблюдении целостность всех структур гортани не была нарушена (диартроз ПК, отсутствие обызвествления ЩХ и ПХ). На изолированных макропрепаратах ПК (2 экспертизы) были обнаружены односторонние (правосторонние) сгибательные переломы больших рогов. Однако, несмотря на одинаковую локализацию и характер переломов, были сделаны различные выводы о механизме их причинения. В одной из экспертиз неполный перелом правого рога ПК был диагностирован как конструкционный, возникший от «расклинивания» отломков при упоре рога в позвоночник вследствие смещения ПК в переднезаднем направлении. Во втором случае повреждение правого синхондроза могло возникнуть при воздействии травмирующей силы в диагональном направлении спереди назад, слева направо, когда произошло сдавление ПК между тупым предметом и мягкими тканями боковой поверхности шеи.

Таким образом, при анализе повреждений костно-хрящевого скелета гортани с целью определения механогенеза разрушений следует учитывать не только фрактографические свойства, локализацию и объем выявленных переломов, но и наличие анатомических особенностей и изменения формы ПК и ЩХ, возникшие вследствие ранее перенесенных травм.

Источник

Перелом подъязычной кости является редкой травмой, которая встречается не более, чем в 20% среди всех переломов гортани. Данная кость является непарной и входит в состав шейного скелета. Подъязычная кость локализуется в центре шеи в области над щитовидными хрящами. Представляет собой изогнутую подкову, которая расположена выпуклой стороной вперед. Соединена с областью черепа посредством мышц и связок. Переломы могу быть как односторонними, так и двухсторонними.

Перелом подъязычной кости является редкой травмой, которая встречается не более, чем в 20% среди всех переломов гортани. Данная кость является непарной и входит в состав шейного скелета. Подъязычная кость локализуется в центре шеи в области над щитовидными хрящами. Представляет собой изогнутую подкову, которая расположена выпуклой стороной вперед. Соединена с областью черепа посредством мышц и связок. Переломы могу быть как односторонними, так и двухсторонними.

Причины

Выделяют следующие основные причины, провоцирующие перелом подъязычной кости:

- Травма тупым предметом с последующим повреждением нижней челюсти.

- Дорожно-транспортное происшествие.

- Удушение.

- Мышечная тяга.

- Воздействие переломов шейного отдела позвоночника.

- Огнестрельное ранение.

Проявления

Среди основных симптомов перелома подъязычной кости выделяют:

- Жалобы пациента на интенсивную болезненность в области гортани, которая усиливается в процессе разговора, жевания, глотания, а также при попытке пошевелить языком.

- Образование гематом и небольших кровоизлияний в области нижней челюсти и шеи.

- Подвижность отломков костей, которую можно определить при пальпации поврежденного участка. Если потрогать подъязычную кость с боков большим и указательным пальцем может возникнуть интенсивная, острая боль, отдающая в область затылка.

- Образование крупных кровоизлияний в кожу в области боковых участков гортани.

- Образование объемного отека и припухлости над областью гортани.

- Характерный признак нарушения целостности глотки – развитие интенсивного ротового кровотечения, спровоцированного травмами язычной и щитовидной артерии.

Диагностика

Для того, чтобы провести первичную оценку состояния пострадавшего необходимо:

- Измерить артериальное давление и пульс.

- Провести тест на состав и количественное содержание газа в крови.

- Определить показатели центрального венозного давления.

Постановка точного диагноза основывается на результатах рентгенографии. В процессе обследования обязательно делают несколько боковых снимков, на которых виден не только перелом, но и возможные смещения. При помощи рентгеновского снимка врач получает возможность отличить перелом от вывиха.

Постановка точного диагноза основывается на результатах рентгенографии. В процессе обследования обязательно делают несколько боковых снимков, на которых виден не только перелом, но и возможные смещения. При помощи рентгеновского снимка врач получает возможность отличить перелом от вывиха.

Если проводить ларингоскопию сразу после получения травмы, то полученный результат может оказаться неточным. После того как проходят гематомы и отеки данная методика позволяет выявить асимметрию гортани.

Лечение

Важно! Если присутствует риск развития удушья рекомендовано незамедлительное проведение трахеотомии с последующим тампонированием раны и ее хирургической обработкой. Трахеотомия – наиболее эффективная и радикальная методика, при помощи которой удается устранить затруднения дыхания.

Точную стратегию лечения подбирают в зависимости от степени тяжести состояния пострадавшего, характера повреждений, наличия шокового состояния, количества потерянной крови, а также возможных проявлений черепно-мозговой травмы. В соответствии с результатами первичной оценки самочувствия пострадавшего и рентгенографии может потребоваться:

- Незамедлительное проведение реанимационных мероприятий.

- Хирургическое вмешательство.

- Отсроченная первичная операция.

- Вторичная операция.

Основными задачами лечения являются устранение смещений отломков и обеспечение их неподвижности. Репозицию отломков может производить только квалифицированный, опытный врач-травматолог или хирург. Для того, чтобы обеспечить неподвижность могут быть использованы специальные шейно-плечевые корсеты (воротники) либо гипс.

В дальнейшем в ходе терапии повреждений подъязычной кости предпочтение отдают консервативным методам лечения:

- Используют препараты с выраженным обезболивающим действием.

- На место травмы накладывают холод для того, чтобы остановить глоточное кровотечение.

- Необходимо обеспечить полный покой поврежденному участку.

- Могут быть использованы антибактериальные препараты широкого спектра действия.

- Для того, чтобы остановить глоточное кровотечение также задействуют тампонаду и кровеостанавливающие препараты. В тяжелых случаях сосудистый хирург может принять решение о перевязке наружных сонных артерий.

Хирургическое вмешательство

Операция может быть рекомендована только в случае объективных показаний:

- При образовании обширных гематом, провоцирующих развитие отдышки.

- С целью устранения шипов (остроконечных выступов) на отломках, которые травмируют окружающие ткани.

Для того, чтобы удерживать отломок кости в неподвижном положении проводят операцию, в процессе выполнения которой врач производит репозицию и сшивает поврежденные участки глотки.

Какой прогноз?

Если отсутствует неотложная медицинская помощь последствия спустя несколько часов после получения травмы могут быть неблагоприятными. При этом существует опасность значительных кровопотерь и развития удушья. На данном этапе пострадавший находится в тяжелом состоянии и может проявиться геморрагический шок.

Важно! В случае необходимости, врач должен как можно скорее провести процедуру инкубации трахеи, которая позволяет сохранить пациенту жизнь и предотвратить развитие удушья. После этого рекомендована тампонада и госпитализация пострадавшего.

Источник

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

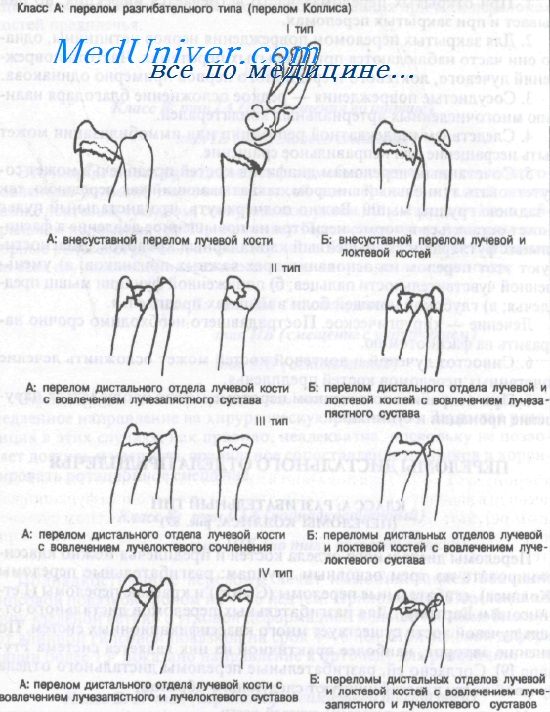

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

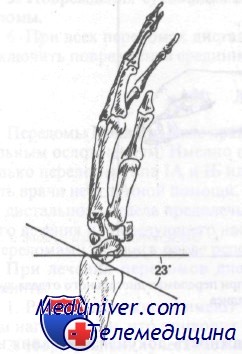

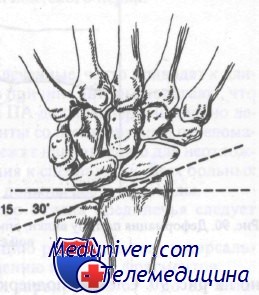

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15—30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

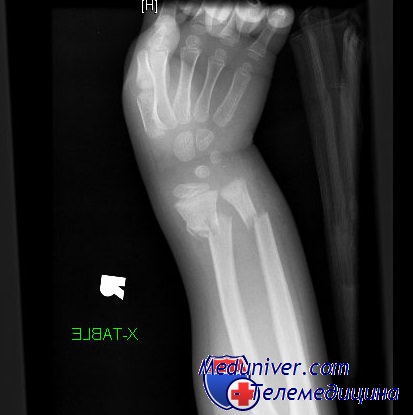

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15—30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15—30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

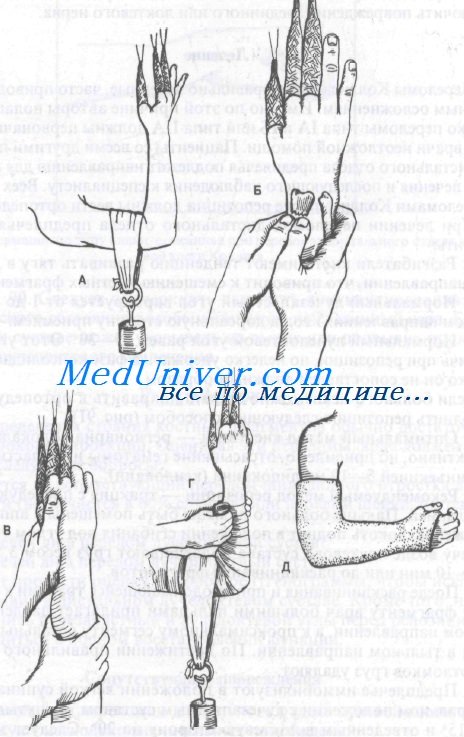

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии — регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5—10 мл лидокаина (ксилокаин).

2. Рекомендуемый метод репозиции — тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5—4,5 кг на 5—10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4—6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6—12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений — ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48—72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

— Также рекомендуем «Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник