Разгибательные и сгибательные переломы ребер

Установление механизма переломов ребер имеет важное значение в секционной судебномедицинской практике.

Между тем в судебномедицинской литературе нет данных, которые позволяли бы достоверно дифференцировать переломы ребер от удара и от сдавления грудной клетки, т. е. прямые и непрямые переломы. Например, М. И. Райский указывает, что при прямых переломах концы сломанных ребер направлены внутрь, а при непрямых — кнаружи соответственно механизму их образования. Однако этот признак не может иметь решающего значения, так как при транспортировке трупа и манипуляциях, связанных со вскрытием грудной клетки, концы переломов смещаются.

Мы изучили особенности переломов наружной и внутренней пластинок ребер и убедились, что они нередко позволяют четко установить механизм перелома.

Переломы ребер как при ударе, так и при сдавлении грудной клетки обычно являются сгибательными — они возникают прежде всего на вершине выпуклой стороны дуги сгибания, а затем уже распространяются к вогнутой стороне. Это объясняется различной устойчивостью костной ткани к сдавлению и растяжению. Например, в средние годы жизни устойчивость к растяжению свежей компактной кости составляет приблизительно 9—12 кг на 1 мм2, в то время как устойчивость к сдавлению —

12—16 кг на 1 мм2 (Н. Matti). Поэтому выпуклая сторона дуги сгибания ребра подвергается растяжению и ломается прежде всего.

Края перелома обладают следующими характерными особенностями.

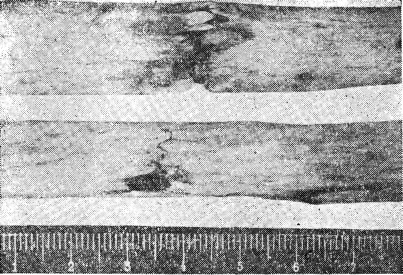

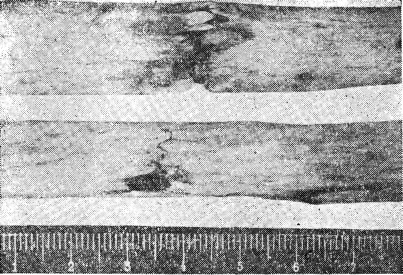

Со стороны выпуклости они ровные либо мелкозубчатые, но четкие, линия перелома либо прямая, либо зигзагообразная, но всегда отчетливая. Как правило, отмечается зияние, обусловленное возникновением перелома в результате растяжения костной пластинки. Подобный перелом при ударе образуется на внутренней пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки — на наружной (рис. 1).

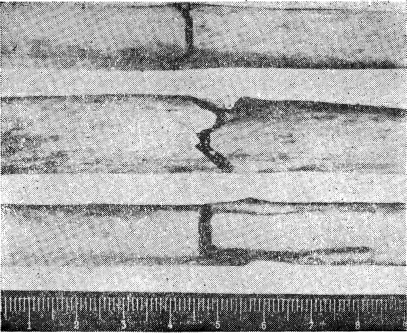

С вогнутой стороны края перелома обычно расщепленные, иногда с дефектами кости, линия перелома всегда зигзагообразная, нечеткая, зияние либо отсутствует, либо выражено неотчетливо. Подобный перелом при ударе образуется на наружной пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки— на внутренней (рис. 2).

Помимо описанных особенностей краев переломов, следует остановиться на одном признаке, упоминания о котором мы не встретили в изученной нами литературе.

Как известно, при сгибательных переломах длинных трубчатых костей в результате сгибания кости нередко образуется типичный отломок треугольной формы, основанием обращенный к вогнутой стороне. По расположению этого отломка можно определить направление и место приложения действовавшей силы.

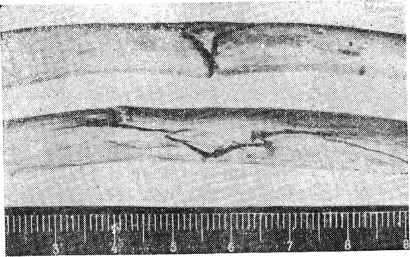

Точно так же при сгибательных переломах ребер линия перелома на одном из краев ребра нередко раздваивается, образуя угол, от-: крытый в вогнутую сторону (рис. 3). В противоположность переломам трубчатых костей при переломах ребер обычно не наблюдается образования полного отломка треугольной формы, так как указанное раздвоение линии перелома располагается в большинстве случаев только на одном из краев ребра. С нашей точки зрения, это объясняется спиральным изгибом ребра, в результате чего при сгибании последнего дуга сгибания бывает наиболее сильно выражена у одного из его краев. Вследствие этого не отмечается и полного отщепления треугольного отломка при сгибательных переломах ребер.

Рис. 1. Переломы внутренних пластинок при ударах (два верхних ребра) и перелом наружной пластинки при сдавлении грудной клетки (нижнее ребро).

Рис. 2. Переломы наружных пластинок ребер при ударах.

Рис. 3. Раздвоение линии переломов на боковых поверхностях ребер при ударах.

Таким образом, описанные особенности переломов наружной и внутренней пластинок, а также особенности расположения перелома в форме угла на одном из краев ребра дают возможность достаточно четко решать вопрос о механизме переломов.

Источник

Publication in electronic media: 21.05.2010 under https://journal.forens-lit.ru/node/138

Publication in print media: Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики, Новосибирск 2009 Вып. 15

А. Ф. Бадалян, Б. А. Саркисян, Ю. И. Бураго

г.г. Кемерово, Барнаул

Одной из главных задач судебно-медицинской травматологии с научной и практической точки зрения является определение условий и механизмов образования повреждений тканей и органов, в том числе и переломов костей скелета. Среди всех повреждений костей скелета, наиболее распространенными являются переломы ребер. По характеру действия нагрузки можно разделить на динамические (удар, ударное сдавливание) и статические (компрессия). В практике ударное сдавливание встречается гораздо чаще, чем статическое (транспортная травма, техногенные и природные катастрофы, производственная и бытовая травма).

При ударном сдавливании грудной клетки в сагиттальной плоскости вследствие сгибания реберных дуг вначале образуются двусторонние симметричные конструкционные сгибательные переломы по подмышечным линиям. Продолжающееся ударное сдавливание сопровождается еще большим уплощением грудной клетки с образованием симметричных разгибательных переломов за счет прогибания реберных дуг со стороны воздействия активного пуансона. В последнюю очередь возникали разгибательные переломы со стороны опоры. Такая последовательность в образовании переломов ребер при ударном сдавливании грудной клетки в сагиттальной плоскости свидетельствует о конструкционно-локальном типе разрушения.

При ударном сдавливании в боковом направлении с приведенными к туловищу руками и с отведенной от туловища рукой со стороны действия активного пуансона кроме возрастания количества переломов с увеличением энергии воздействия определяется следующая этапность:

- разгибательные переломы по средне-подмышечной линии со стороны воздействия активного пуансона;

- разгибательные переломы ребер по средне-подмышечной линии на стороне опоры;

- сгибательные переломы от околопозвоночной до лопаточной линии на стороне воздействия активного предмета;

- сгибательные переломы от околопозвоночной до лопаточной линии со стороны опоры;

- сгибательные переломы по срединно-ключичной линии на стороне воздействия активного предмета;

- сгибательные переломы по срединно-ключичной линии со стороны опоры.

Ударное сдавливание во фронтальной плоскости с отведенными от туловища руками и при приведенной руке со стороны воздействия активного пуансона переломы ребер с увеличением нагрузки образуются в следующей последовательности:

- разгибательные переломы ребер по средне-подмышечной линии со стороны воздействия активного пуансона;

- сгибательные переломы от околопозвоночной до лопаточной линии со стороны действия активного пуансона;

- сгибательные переломы ребер от околопозвоночной до лопаточной линии на стороне опоры;

- разгибательные переломы по средне-подмышечной линии со стороны опоры;

- сгибательные переломы ребер по срединно-ключичной линии со стороны воздействия активного пуансона;

- сгибательные переломы ребер по срединно-ключичной линии со стороны опоры.

Следовательно, при ударном сдавливании грудной клетки в боковом направлении она разрушается по локально-конструкционному типу.

Ударное сдавливание в диагональной плоскости в зависимости от величины энергии характеризуется своеобразной этапностью разрушения:

- разгибательные переломы ребер от задне-подмышечной до лопаточной линии, независимо от направления воздействия (спереди или сзади);

- сгибательные переломы ребер со стороны воздействия активного предмета от срединно-ключичной до передне-подмышечной линии (при воздействии сзади наперед и слева направо), или от средне-подмышечной до околопозвоночной (при воздействии спереди назад и справа налево);

- сгибательные переломы этих же ребер по тем же линиям, но со стороны опоры;

- разгибательные переломы ребер от передне-подмышечной до срединно-ключичной линии независимо от места действия активного предмета (спереди или сзади).

Выявлено, что при одинаковой твердости травмирующих поверхностей и ударном сдавливании в сагиттальной и фронтальной плоскостях объем локального разрушения ребер преобладает на стороне воздействия активного пуансона, а это позволяет определить и направление сдавливания, и место воздействия активного пуансона. При различной твердости травмирующих предметов объем локальных разрушений всегда больше на стороне воздействия более твердого предмета, что позволяет определить только общее направление ударного сдавливания, без конкретизации места воздействия активного пуансона.

В отличие от ударного сдавливания, в сагиттальной и фронтальной плоскостях, при сдавливании в диагональном направлении между предметами одинаковой твердости, количество локальных разгибательных переломов ребер всегда больше в задних отделах и не зависит от направления воздействия (по диагонали спереди назад или сзади наперед), что не позволяет делать вывод о месте воздействия активного пуансона.

Выявлено, что объем локальных разрушений при различной твердости травмирующих предметов всегда больше на стороне воздействия более твердого предмета. Это позволяет определить только общее направление ударного сдавливания, без уточнения места воздействия активного пуансона.

Нами установлено, что локализация сгибательных переломов зависит от кривизны ребер. Такие переломы локализуются на участках ребер с более выраженной кривизной. Таким образом:

- при ударном сдавливании грудная клетка одновременно испытывает встречные удар и сдавливание, что сопровождается местной и общей деформацией костей грудной клетки и поэтапным разрушением ребер с образованием зон разгибательных и сгибательных переломов, количество этапов и локализация этих зон зависят от направления сдавливания, величины нагружения и анатомических особенностей (кривизна) ребер;

- сдавливание грудной клетки в сагиттальной плоскости сопровождается конструкционно-локальным типом разрушения с формированием двух симметричных зон сгибательных и четырех зон разгибательных переломов, сдавливание во фронтальной плоскости сопровождается локально-конструкционным типом разрушения с образованием двух симметричных зон разгибательных и четырех зон сгибательных переломов;

- при одинаковой твердости активного пуансона и опоры объем локальных разрушений всегда больше со стороны воздействия активного пуансона, что позволяет определить, как общее направление сдавливания, так и место воздействия активного пуансона, при различной их твердости объем локальных разрушений всегда больше от воздействия более твердого предмета, что позволяет определить только общее направление ударного сдавливания.

- ударное сдавливание грудной клетки в диагональном направлении сопровождается локально-конструкционным типом разрушения с формированием двух зон разгибательных и двух — сгибательных переломов. При одинаковой твердости активного пуансона и опоры независимо от места воздействия активного пуансона (по диагонали спереди или сзади) объем локальных разрушений всегда больше в заднем отделе, что позволяет определить только общее направление сдавливания. При их различной твердости объем локальных разрушений всегда больше от воздействия более твердого предмета.

Источник

На основании проведенных экспериментов на биоманекенах выявлены закономерности образования переломов ребер, их характер и локализация, в зависимости от величины ударного сдавливания грудной клетки в передне-заднем направлении. Установлена величина ударного сдавливания, необходимая для формирования локальных переломов со стороны опоры.

Повреждения грудной клетки твердыми тупыми предметами стоит на втором месте после черепно-мозговой травмы и по данным разных авторов составляет от 21,4% до 46,3% всей механической травмы со смертельным исходом (Бугуев Г.Т., 1969; Максимов П.И., Бачу Г.С., 1973; Клевно В.А., 1980).

Имеющиеся в судебной медицине исследования посвящены характеру, локализации и механизмам образования переломов ребер, формирующихся от удара (односторонне приложенная сила, возрастающая до конечной величины в десятые-сотые доли секунды) твердыми тупыми предметами и статического сдавливания (длительное действие двух встречных сил с медленно возрастающей нагрузкой: секунды-минуты) между такими предметами.

Однако, в экспертной практике повреждения костей скелета, в том числе и грудной клетки, возникающие при динамическом сдавливании, объединяющем ударный и компрессионный механизмы, встречаются достаточно часто (транспортная и производственная травма, техногенные катастрофы) и остаются недостаточно изученными.

Целью нашего исследования явилось установление закономерностей формирования переломов ребер при ударном сдавливании грудной клетки в передне-заднем направлении.

Для этого проведены 54 эксперимента на биоманекенах лиц обоего пола, в возрасте 19-88 лет, не имеющих костной патологии, в первые сутки постмортального периода.

Ударное сдавливание осуществляли с помощью свободно падающего металлического предмета массой 20 кг с высоты 150 см на прикрытую металлической пластинкой (80х40х1 см) грудную клетку лежащего на твердой опоре трупа.

Величина ударного сдавливания была различной: 1,0 см; 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,5 см; 5,0 см; 8,0 см; 12,0 см и без ограничения сдавливающей нагрузки.

Дозированное сдавливание регистрировалось следующим образом. Грудная клетка биоманекена устанавливалась между опорами, изготовленными из деревянных брусков. При этом травмируемая часть грудной клетки возвышалась над опорами на вышеперечисленные величины. На каждом уровне дозированного сдавливания выполнено по 6 экспериментов (по 3 биоманекена лиц мужского и женского пола) с учетом формы грудной клетки.

Всего было получено, и изучено 591 перелом 420 ребер, а также 4 перелома остистых отростков грудных позвонков.

В экспериментах с величиной ударного сдавливания до 2,0 см каких-либо повреждений не возникло. При величине сдавливания 2,5 см, за исключением лиц мужского пола с плоской формой грудной клетки, формировались только сгибательные переломы на уровне 2-7 ребер по средним подмышечным, передним подмышечным и между передними подмышечными и средне-ключичными линиями.

При сдавливании на 3,5 см получены сгибательные переломы 2-9 ребер по тем же линиям, а также разгибательные переломы 3-5 ребер по средне-ключичным и между средне-ключичными и окологрудинными линиями.

Увеличение сдавливания до 5,0 см, 8,0 см и 12,0 см сопровождалось образованием сгибательных переломов 2-10 ребер по средне-ключичным, передним подмышечным, между передними подмышечными и средне-ключичными линиями. Возрастало количество и разгибательных переломов: они располагались по средне-ключичным и между средне-ключичными и окологрудинными линиями на 2-6 ребрах.

Ударное сдавливание без ограничения нагрузки резко увеличивало число переломов. Сгибательные переломы, располагаясь по тем же линиям, что и в предыдущих нагружениях, локализовались от 1-го и до 10-го ребер включительно. Разгибательные переломы 2-11 ребер формировались не только спереди, но и сзади по лопаточным линиям.

Кроме ребер отмечены единичные переломы остистых отростков 8-11 грудных позвонков.

Таким образом:

- — формирование переломов ребер, их характер и локализация зависят от величины ударного сдавливания грудной клетки;

- — с увеличением сдавливания возрастает количество поврежденных ребер;

- — при величине ударного сдавливания до 12,0 см (около половины сагиттального диаметра грудной клетки) локальные разгибательные переломы образуются только по передним линиям от воздействия «активного» пуансона;

- — при ударном сдавливании без ограничения нагрузки разгибательные переломы формируются и по лопаточным линиям от реакции опоры.

Источник

Проведено экспериментальное моделирование на биоманекенах повреждений грудной клетки при ее ударном сдавливании в задне-переднем направлении. Выявлены характер и локализация возникающих переломов ребер в зависимости от величины сдавливания; определена минимальная величина сдавливания, необходимая для формирования локальных переломов как со стороны воздействия «активного» пуансона, так и опоры.

Одним из основных вопросов, решаемых в экспертной практике, является определение механизмов и условий образования повреждений, в том числе, и переломов костей скелета.

По данным В.Ф. Трубникова и Г.П. Истомина (1974) среди всех переломов костей наиболее распространенными являются переломы ребер – 41,7%. Г.С. Бачу (1980) указывает, что при ударных воздействиях в область грудной клетки переломы ребер возникают в 96% случаев, а при сдавливании грудной клетки – в 75,5%. До настоящего времени формирование повреждений принято рассматривать с позиций удара и компрессии.

По В.Л. Попову (1988) удар – кратковременный процесс взаимодействия тела человека и тупого предмета, при котором тупой предмет оказывает центростремительное одностороннее действие на тело или часть тела; длительность действия менее 0,1-0,01 сек. А сдавление – это процесс взаимодействия тела человека с двумя массивными твердыми тупыми предметами, действующими в диаметрально противоположных направлениях; время сдавления исчисляется секундами-минутами.

Однако возможен еще один вид внешнего воздействия – ударное сдавливание, объединяющее ударный и компрессионный механизмы (транспортная и производственная травма, техногенные катастрофы).

Исследования Е.А. Аникеевой (2004) и А.М. Шемякина (2004) свидетельствуют об особенностях разрушения костей лицевого и мозгового черепа в условиях ударного сдавливания.

Целью нашего исследования явилось установление закономерностей образования переломов ребер при динамическом (ударном) сдавливании грудной клетки в задне-переднем направлении. Проведено 54 эксперимента на биоманекенах лиц обоего пола, не имеющих костной патологии, в первые сутки постмортального периода.

Ударное сдавливание производили с помощью свободно падающего металлического предмета прямоугольной формы, массой 20 кг, с высоты 150 см на прикрытую металлической пластинкой, размерами 80х40х1 см, грудную клетку лежащего на твердой опоре трупа. Энергия воздействия равнялась 294 Дж. Величина ударного сдавливания была в следующих интервалах: 1,5 см, 2,0 см; 2,5 см; 3,5 см; 5,0 см; 8,0 см; 12,0 см и без ограничения нагрузки.

Методика проведения экспериментов заключалась в следующем. Грудная клетка биоманекена устанавливалась между опорами из деревянных брусков. Травмируемая часть грудной клетки возвышалась над уровнем опор от 1,5 см и до 12,0 см в соответствии с величиной сдавливания. В экспериментах без ограничения нагрузки опоры не устанавливались. На каждом уровне дозированного сдавливания выполнено по 3 эксперимента на биоманекенах лиц мужского и женского пола, с учетом формы грудной клетки.

В результате проведенных экспериментов получено и изучено 438 переломов на 343 ребрах и 3 перелома остистых отростков грудных позвонков.

В экспериментах с величиной сдавливания 1,0 см; 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см при воздействии «активного» пуансона сзади повреждений костей грудной клетки не формировалось.

При величине сдавливания 3,5 см на грудных клетках плоской формы как у женщин, так и мужчин, переломы также не были выявлены. На грудных клетках цилиндрической и конической формы были получены 2-х сторонние сгибательные переломы 3-6 ребер от средне-ключичных до передних подмышечных линий.

При величине сдавливания 5,0 см формировались сгибательные переломы уже 2-8 ребер от средних подмышечных, до границы между передними подмышечными и средне-ключичными линиями. Кроме этого, возникали локальные разгибательные переломы 4-6 ребер со стороны воздействия «активного» пуансона, т.е. по лопаточным линиям.

Если величина сдавливания составляла 8,0 см, то сгибательные переломы образовывались по тем же линиям, что и вышеописанные на 2-9 ребрах, а разгибательные, как по лопаточным линиям, так и со стороны опоры по средне-ключичным и между средне-ключичными и окологрудинными линиями. Переломы располагались на уровне 3-8 ребер.

При величине сдавливания 12,0 см и без ограничения нагрузки возникающие переломы были одинаковые. Сгибательные переломы располагались на 1-10 ребрах от задних подмышечных до границы между передними подмышечными и средне-ключичными линиями. Разгибательные переломы 3-9 ребер локализовались по лопаточным, средне-ключичным линиям и между средне-ключичными и окологрудинными линиями. Кроме того, образовались единичные оскольчатые переломы остистых отростков 3-5 грудных позвонков.

Сравнивая повреждения ребер при ударном сдавливании в задне-переднем и передне-заднем направлениях можно сказать, что:

- — при ударном сдавливании сзади наперед формирование переломов ребер, их характер и локализация также зависят от величины сдавливания грудной клетки;

- — с увеличением сдавливания также возрастает количество поврежденных ребер;

- — разгибательные переломы со стороны опоры образуются при меньших величинах сдавливания, чем при передне-заднем направлении нагружения грудной клетки.

Источник