Принципы лечения переломов скелетным вытяжением

Пять принципов лечения скелетным вытяжением

Названия всех пяти принципов лечения переломов скелетным вытяжением начинаются на букву «П» — мнемоническое правило «5П»: положение среднефизиологическое, покой конечности, противопоставление отломков, постепенность нагрузки, противовытяжение отломков.

Первые два принципа лечения переломов скелетным вытяжением наиболее полно представлены в книге К. Ф. Вегнера «Переломы и их лечение» (1926). Он писал, что живая мышца прикрепляется своими сухожильными концами к двум взаимно друг другу подвижным костям на расстоянии, превышающем ее естественную длину, поэтому находится в обычных условиях в состоянии постоянного тонуса, обусловливающего в ней стремление сократиться. Равновесие в напряжениях мышц в обеих противоположных группах антагонистов наступит тогда, когда те и другие будут находиться в одинаковой степени сокращения. При этом условии в каждой из мышц обеих групп будет отмечаться минимум напряжения. Такое состояние для конечности наступает тогда, когда все суставы ее стоят в среднем положении. Под средним же положением сустава подразумевается такое положение его, при котором средние точки обращенных друг к другу суставных поверхностей лежат одна против другой и суставная капсула нигде не напряжена. Однако хотя среднее положение сустава есть в то же время положение равновесия в отношении мышечных сил, двигающих данный сустав, оно само по себе еще не является положением равновесия и в отношении силы тяжести данного отдела конечности. До тех пор, пока действие силы тяжести не устранено, равновесие в мышечных силах наступить не может, так как равновесие конечности в таком случае обусловливается напряжением той или иной группы мышц. Положение «абсолютного покоя» наступает лишь при одновременном восстановлении равновесия как мышечных сил, так и силы тяжести.

К. Ф. Вегнер указал также и на то, что нельзя устранить напряжение в мышцах одного сегмента конечности, если не расслаблены мышцы других сегментов. Следовательно, для того чтобы восстановить полное равновесие всей мускулатуры какой-нибудь конечности, т. е. устранить напряжение во всех ее мышцах, необходимо поставить все ее суставы в среднее положение и создать для нее устойчивое положение покоя.

Иными словами, то положение, при котором в конечности достигается общее и полное расслабление мускулатуры, есть полусогнутое положение во всех суставах при условии полного устранения силы тяжести. Это положение К. Ф. Вегнер и назвал положением абсолютного физиологического покоя.

Противопоставление отломков. Вытяжение всегда производится за периферический отломок, который противопоставляется центральному отломку отведением, приведением конечности, сгибанием или разгибанием отдельного сегмента, использованием дополнительных тяг. Для того, чтобы периферический отломок противопоставить центральному, надо знать типичные смещения отломков при различных переломах.

При скелетном вытяжении за периферический отломок кости, имеющей физиологическую кривизну, наступает выпрямление кости, и этим нарушается ось ее и всей конечности. Поэтому, противопоставляя периферический отломок центральному, надо учитывать необходимость восстановления (сохранения) физиологической кривизны сломанной кости.

| Локализация перелома | Величина груза, кг | ||

|---|---|---|---|

| начальная | максимальная | конечная | |

| Перелом шейных позвонков | 3-5 | 12 | 3 |

| Перелом бедра | 5 | 7-12 | 5 |

| Перелом голени | 4 | 5-7 | 3-4 |

| Перелом плеча | 4 | 4-7 | 2-3 |

Постепенность нагрузки. В основе этого принципа лежат законы классической физиологии (закон Вебера, Вебера — Фехнера, Дюбуа-Реймона).

По закону Вебера-Фехнера [Быков К. М., 1945] величина, на которую надо увеличить силу раздражителя, чтобы вызвать едва заметное усиление ощущения, составляет всегда определенную часть исходной величины раздражителя. Для скелетной мышцы она соответствует 1/17 веса груза, т. е. примерно 6%.

По нашим данным [Ключевский В. В., Зайцев А. И., 1975], у больных с переломами бедренной кости порог различения колеблется от 17 до 48% (Μ = 32,2%, α = 10,1%); у больных с переломами голени колебания были от 15 до 42% (Μ = 27,7%, α = 9,4 %). Таким образом, порог различения мышц поврежденной конечности был значительно выше величин, определенных Вебером и Фехнером. Это можно объяснить травмой мышц и нервных стволов, а также адаптацией проприорецепторов поврежденной конечности к постоянно действующей силе вытяжения.

Изложенное позволяет считать, что у взрослых больных увеличение силы вытяжения при репозиции перелома не должно превышать 0,5 кг.

Величина грузов зависит от степени смещения отломков, давности травмы, мощности мускулатуры и фазы лечения (табл. 1).

Противовытяжение отломков (). Оно обеспечивается поднятием ножного конца кровати (прием нефизиологичен!), упором здоровой ноги о подставку, вертикальными опорными штангами и спицами, проведенными через центральный отломок.

Источник

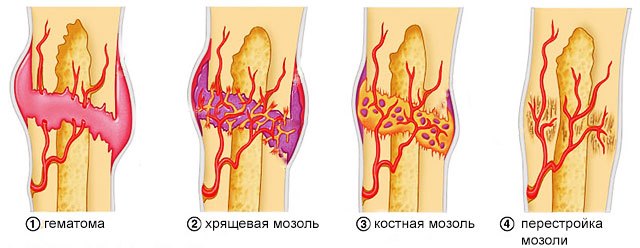

Методика скелетного вытяжения при переломах широко используется в травматологии. Главной целью такого лечения заключается в устранении болевого синдрома путем расслабления мышц с медленным выпрямлением и удержанием в необходимой позе отломков кости до развития костной мозоли.

Скелетное вытяжение устраняет риск развития вторичного смещения сломанной кости. После такого способа значительно уменьшается реабилитационный период после перелома.

Разновидности процедуры

Вытяжение проводят клеевым или скелетным способом в зависимости от показаний.

Клеевое вытяжение

Этот метод используется лишь тогда, когда наблюдается небольшое смещение отломков кости. Техника наложения заключается в приклеивании лейкопластыря шириной 10 см на участки мягких тканей с наружной, а потом с внутренней стороны перелома. Важно проследить, чтобы не было никаких складок, затяжек на месте выступов обломков кости. К концу липкого пластыря закрепляются фанерные небольшие дощечки, сверху укладываются циркулярные туры из бинта.

Прикрепленный груз при этой методике не должен быть тяжелее двух килограммов.

Скелетное вытяжение

Скелетное вытяжение осуществляет нагрузку на близлежащие мышцы переломанной кости с целью их расслабления. Также оно устраняет возможность смещения обломков и обеспечивает их неподвижность. Этот метод практически не имеет противопоказаний, он может применяться всем за исключением детского возраста до пяти лет.

Травматологи чаще применяют для этих целей спицу Киршнера изготовленную из высококачественной нержавеющей стали. Скоба, которая обеспечивает пружинистое действие и обеспечивает надежное растягивание спицы, представлена в виде стальной пластины.

Смотря, где располагается пораженный участок, спицу хирург прокладывает через некие точки. Например, если перелом охватывает плечо задействуют локтевой отросток, если поражена голень, то через надлодыжечное место. Врач методом осмотра и с помощью рентгеновских снимков определяет какие точки следует задействовать для лечения перелома ноги или руки в зависимости от его места локализации.

Спицу после протягивания закрепляют к скобе и устанавливают вправляющий груз. Масса тяжести подбирается с учетом пораженного участка и веса пострадавшего.

Показания к назначению

Скелетное вытяжение показано больным с:

- переломом бедра;

- латеральным поражением шейки бедренной кости;

- Т и U образным поражением большеберцовой кости;

- диафизарным переломом костей голени, лодыжек;

- вывихом шейных позвонков;

- поражением плечевой кости;

- вправлением старых вывихов тазобедренного сустава.

Также скелетное вытягивание нередко используют при подготовке к операции или после хирургического вмешательства пациентам с:

- медиальным переломом шейки бедра;

- врожденным вывихом бедра;

- несросшимся переломом со смещением;

- дефектами кости;

- деформацией сегментарной остеотомии бедра;

Процедура скелетного вытяжения должна проводиться только при соблюдении полной стерильности с учетом всех правил асептики и антисептики. Манипуляцию выполняют под местной анестезией, больному предварительно ее вводят на месте прокладывания спицы.

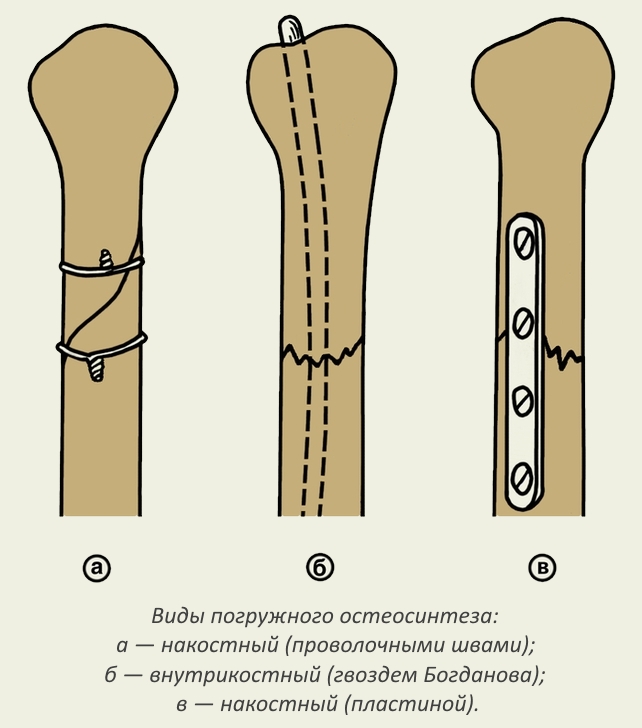

Бывают случаи, когда врач выбирает для лечения поломанной кости не скелетное вытяжение, а использование гипсовой повязки при поражениях кости без смещения. Лицам пожилого возраста, у которых образовался перелом вообще предпочтительнее лечиться оперативно — остеосинтезным путем.

Процесс лечения

После прокладывания спицы и установки первого груза назначают контрольный рентгеновский снимок, который определяет массу вправляющей тяжести. Изменив груз на нужный вес, рентгенограмму следует повторить еще через двое суток. За весь период лечения поломанная конечность должна быть в неподвижном состоянии.

Лечение подразделяется на три этапа:

- Репозиционный. Он охватывает первые трое суток лечения. За этот период наблюдается репонирование обломков, которые регулируются рентгенографией.

- Ретенционный этап длится около 2–3 недель. На протяжении этого времени отмечается нахождение обломков в состоянии репозиции.

- Репарационный — последний этап лечения, где появляются признаки развития костной мозоли и образование необходимой консолидации. Период охватывает 4–5 недель.

Сколько лежать в таком положении больному зависит от локализации пораженной кости. В среднем требуется около 1–1.5 месяца.

За этот промежуток времени необходимо устранить на месте перелома имеющуюся патологическую подвижность — это является основным критерием столь продолжительного лечения. Такой результат должен подтверждаться рентгенологическими исследованиями, при благоприятных показателях врач переводит пациента на фиксационный метод лечения.

За этот промежуток времени необходимо устранить на месте перелома имеющуюся патологическую подвижность — это является основным критерием столь продолжительного лечения. Такой результат должен подтверждаться рентгенологическими исследованиями, при благоприятных показателях врач переводит пациента на фиксационный метод лечения.

Полная реабилитация после скелетного метода лечения включает в себя проведение лечебного массажа, ванны, регулярное наложение эластичного бинта, лечебной гимнастики, физиопроцедур.

Особые указания

Скелетный метод имеет много преимуществ, но не стоит забывать и о недостатках. Продолжительное пребывание пострадавшего в неподвижном состоянии приводит к возникновению сбоя функциональной деятельности ЖКТ, сердечно–сосудистой системы, атрофии тканей, образованию пролежней.

Важно знать, что пациенту, находящемуся на скелетном вытягивании, необходим ежедневный осмотр не только со стороны врача и медперсонала, но он также требует особого внимания от родственников.

К осложнениям, которые может вызвать скелетное вытяжение, относятся гнойное инфицирование мягких тканей. Такая патология может возникнуть при нарушении правил асептики при лечебных мероприятиях перелома. Гнойное инфицирование может вызвать остеомиелит, а потом сепсис. Такие серьезные осложнения могут привести к необратимым последствиям. Поэтому важно осуществлять за больным правильный ежедневный уход.

Источник

Скелетное вытяжение — экстензионный метод лечения травматических повреждений конечностей. Цель метода — постепенное вправление отломков с помощью грузов и удержание их в правильном положении до образования первичной костной мозоли.

Техника проведения скелетного вытяжения[править | править код]

Для лечения методом постоянного скелетного вытяжения необходимо провести спицу Киршнера через определенную точку в зависимости от места перелома. Спица проводится под местной анестезией. Основными точками проведения спиц являются для верхней конечности, при переломах лопатки и плеча — локтевой отросток, для нижней конечности, при переломах таза и бедра — его надмыщелковая область или бугристость большеберцовой кости. При переломах голени спица проводится за надлодыжечную область, а при повреждениях голеностопного сустава и голени в нижней трети диафиза — за пяточную кость.

Величина первоначального вправляющего груза[править | править код]

После проведения спицы через кость, она закрепляется в скобе специальной конструкции, а затем через систему блоков устанавливается первоначальный вправляющий груз: при переломах плеча — 2-4 кг, бедра — 15 % от массы пострадавшего, при переломах голени — 10 %, а при переломах таза — на 2-3 кг больше, чем при переломах бедра. Индивидуальный вправляющий груз подбирается по контрольной рентгенограмме спустя 24-48 часов после начала лечения. После изменения груза по оси поврежденного сегмента или изменения направления боковых вправляющих петель через 1-2 суток обязательно показан рентгенологический контроль места перелома.

Положение поврежденной конечности при скелетном вытяжении[править | править код]

Поврежденная конечность должна занимать вынужденное положение. При переломах лопатки: в плечевом суставе — отведение до угла 90, в локтевом — сгибание 90. Предплечье должно находиться в среднем положении между пронацией и супинацией и фиксироваться клеевым вытяжением с грузом по оси предплечья до 1 кг. При переломах плеча положение руки такое же, за исключением плечевого сустава, в котором рука находится в положении сгибания до угла 90. При переломах нижней конечности нога укладывается на шину Белера, конструкция которой позволяет достичь равномерного расслабления мышц-антагонистов.

Длительность постельного режима[править | править код]

При переломах верхней конечности и голени лечение длится около 4 — 6 недель, при переломах таза и бедра около 6-8 недель. Достоверным клиническим критерием достаточности лечения методом постоянного скелетного вытяжения является исчезновение патологической подвижности в месте перелома, что должно быть подтверждено рентгенологически. После этого переходят на фиксационный метод лечения.

Показания к скелетному вытяжению[править | править код]

- перелом диафиза плечевой кости;

- перелом диафиза бедра;

- перелом диафиза костей голени;

- невозможно наложение гипсовой повязки (не удается провести ручную репозицию отломков).

Достоинства и недостатки метода[править | править код]

«Минусы» данного метода[править | править код]

- возможность гнойного инфицирования;

- большая длительность (от 4-6 недель в среднем);

- ограниченное применение у детей и у пожилых.

«Плюсы» данного метода[править | править код]

- возможность постоянного визуального контроля за поврежденной конечностью;

- отсутствие вторичного смещения отломков;

- малоинвазивность вмешательства;

- функциональность метода;

- уменьшение сроков реабилитации.

См. также[править | править код]

- Остеосинтез

- Репозиция

Ссылки[править | править код]

- Статьи для травматологов о методике скелетного вытяжения.

- Постоянное скелетное вытяжение в неонатологии.

- Краткий медицинский справочник. Статья о скелетном вытяжении.

Источник

Студенты должны знать, что метод

иммобилизации гипсовыми повязками не

всегда применим, так как костные фрагменты

не всегда можно сопоставить при ручной

или аппаратной репозиции или ожидается

вторичное смещение отломков, например

при косых переломах бедра, плеча, костей

голени. В этих случаях предпочитают

проводить функциональное лечение

способом вытяжения, при котором можно

использовать боковые тяги. Этот метод

используется для сочетания одновременного

восстановления как анатомической

целостности кости, так и функции

поврежденной конечности.

О лечении переломов методами вытяжения

упоминается уже в сочинениях Гиппократа.

Липкопластырное вытяжение

Впервые липкопластырное вытяжение было

предложено Чесельденином в 1740 году и

использовано для лечения косолапости,

но оно стало безвредным только со времени

применения американского каучукового

пластыря Джеймса в 1839 году. Большую роль

в истории лечения переломов вытяжением

сыграл Банденгейер, который на очень

большом клиническом материале детально

разработал технику вытяжения почти для

всех видов переломов. В России этот

метод широко использовал и пропагандировал

К.Ф.Вегнер, работавший в Харьковском

медико-механическом институте.

Показания к лечению переломов

липкопластырным или клеоловым вытяжением

1.Переломы не поддающиеся репозиции при

ручной одномоментной или аппаратной

репозиции.

2.Лечение переломов у детей раннего

возраста (лечение перелома бедра по

Шеде).

3.Противопоказания к наложению гипсовой

повязки.

Техника наложения липкопластырного

или клеолового вытяжения

После обезболивания области перелома

на кожу накладываются полосы липкого

пластыря или куски фланели на предварительно

смазанную клеолом кожу. Полосы

накладываются выше перелома, а в области

сустава перекидываются на противоположную

сторону сегмента конечности с образованием

петли в которую вводится фанерная

распорка, за которую укрепляется тяга

и производится вытяжение. Дополнительно

ранее наложенные полосы липкого пластыря

скрепляются более узкими полосами

липкого пластыря, которые накладываются

в поперечном направлении или укрепляются

циркулярными ходами мягкого бинта.

Конечность следует уложить на шину для

вытяжения. Для верхней конечности

используют отводящую шину ЦИТО, для

нижней конечности — шины Л.Белера,

Ф.Р.Богданова, Л.И.Шулутко и др.

Предварительно шины выстилаются ватой

и обматываются бинтами. Вытяжение

отломков производится за шнур,

прикрепленный у дощечке при помощи

подвешивания грузов или пружин, винтов

и резиновых трубок. При боковых смещениях

применяют аналогичные полосы липкого

пластыря с противотягами.

При вытяжении конечности имеется

возможность наблюдать за ее состоянием,

а при помощи рентгенологического

контроля — за положением отломков.

Липкопластырное вытяжение следует

удерживать до образования первичной

костной мозоли (которая определяется

также рентгенологическим контролем),

после чего она может быть заменена

гипсовой повязкой, удерживаемой до

полной консолидации перелома.

Скелетное вытяжение

При обычной системе вытяжения за кожу

клеоловыми или липкопластырными тягами,

накладываемыми на сегменты конечности,

в большинстве случаев нельзя рассчитывать

не только на вправление сместившегося

периферического отломка, но даже и на

удержание его в положении достигнутого

сопоставления, если такое удалось

одномоментным путем. При клеоловом

вытяжении сила тяги поглощается кожей,

подкожной клетчаткой и мышцами, а поэтому

данный вид вытяжения не дает желаемого

эффекта. Лучшим и наименее болезненным

вытяжением является то, которое

непосредственно прикладывается к кости.

При значительном смещении отломков

более целесообразно использовать

скелетное вытяжение, которое было

предложено в 1903 году Кодивилла. Это был

способ лечения переломов бедра и голени

вытяжением за гвоздь, пробитый в

поперечном направлении через пяточную

кость. В дальнейшем этот метод был

детально разработан Штейнманом в 1907

году. В 1931 году Киршнером и Беком гвозди

были заменены спицами из нержавеющей

стали, укрепляемыми в различных дугах

и скобах (Киршнера, ЦИТО, Климова, Маркса

и пр.) Павлович в 1931 году предложил клемму

своей конструкции, которая острыми

браншами вбивается в кость.

Показания к наложению скелетного

вытяжения

1.Закрытые и открытые (после ПХО) переломы

диафиза бедренной кости.

2.Латеральные переломы шейки бедренной

кости.

3.Т- и U-образные переломы мыщелков

бедренной и большеберцовой кости.

4.Диафизарные переломы костей голени и

переломы лодыжек.

5.Переломы и переломо-вывихи шейного

отдела позвоночника.

6.Переломы плечевой кости на всех уровнях.

7.Подготовка к вправлению застарелых

вывихов бедра.

Техника наложения скелетного вытяжения

Скелетное вытяжение накладывается в

операционной с соблюдением всех правил

асептики. После помещения конечности

на функциональную шину в средне-физиологическом

положении производят обработку

операционного поля, а затем производят

анестезию области перелома вышеуказанным

способом. В месте проведения спицы

производится местная анестезия 0,5%

раствором новокаина. Помощник фиксирует

конечность, а хирург с помощью дрели

проводит спицу через кость. По окончании

операции места выхода спицы из кожи

изолируют стерильными салфетками,

наклеенными клеолом на кожу вокруг

спиц.

На спицу с обеих сторон надеваются

ограничители для предотвращения смещения

спицы в кости, Спица укрепляется в скобе

в натянутом положении. Вытяжение

осуществляется за скобу шнурками,

перекинутыми через блоки шины.

Для проведения спиц существуют

определенные места в кости, в зависимости

от приложения вытяжения. При вытяжении

бедра за надмыщелки следует учитывать

близость капсулы коленного сустава и

расположение сосудисто-нервного пучка.

Точка проведения спицы должна быть

расположена на уровне верхнего края

надколенника, а по глубине — на границе

передней и средней трети всей толщины

бедра. Спица проводится с внутренней

стороны кнаружи.

На голени спица для скелетного вытяжения

проводится через основание бугристости

большеберцовой кости или над лодыжками

большой и малой берцовых костей. Введение

спицы через бугристость большеберцовой

кости следует производить только с

наружной стороны, чтобы избежать ранения

малоберцового нерва. Введение спицы в

области лодыжек должно осуществляться

со стороны внутренней лодыжки на 1-1,5 см

проксимальнее наиболее выступающей ее

части или на 2-2,5 см проксимальнее

выпуклости наружной лодыжки. Во всех

случаях спицу вводят перпендикулярно

оси голени.

Скелетное вытяжение за бугристость

большеберцовой кости применяется при

переломах бедренной кости в нижней

трети и внутрисуставных повреждениях

коленного сустава, а в области лодыжек

— при переломах голени на всех уровнях.

При вытяжении за пяточную кость спицу

проводят через центр тела пяточной

кости изнутри кнаружи. Скелетное

вытяжение за пяточную кость применяется

при переломе большеберцовой кости на

любом уровне, а также при внутрисуставных

переломах голеностопного сустава.

Для проведения скелетного вытяжения

при переломах плечевой кости спицу

вводят через локтевой отросток снутри

воизбежание ранения лучевого нерва и

лишь в особых случаях — через мыщелки

плечевой кости. При проведении спицы в

области локтевого отростка необходимо

согнуть предплечье под прямым углом в

локтевом суставе, прощупать верхушку

локтевого отростка, отступит 2-3 см

дистальнее от его верхушки.

Величина грузов для вытяжения подбирается

индивидуально в зависимости от возраста,

веса больного и степени смещения

отломков. Для нижней конечности — от 4

до 15 кг; для верхней конечности — от 4 до

6 кг. У детей и стариков эти грузы

значительно уменьшаются.

При лечении переломов методом скелетного

вытяжения необходимо периодически

производить контрольные рентгенораммы,

которые позволяют судить о состоянии

отломков. При растяжении отломков может

наступить замедленное срастание или

несращение перелома.

Из осложнением связанных со скелетным

вытяжением следует отметить нагноение

мягких тканей, которое может наступить

при несоблюдении правил асептики и

антисептики. Нагноение мягких тканей

может привести к остеомиелиту , а в

запущенных случаях — к сепсису и летальному

исходу.

Студенты на костях скелета осваивают

методику наложения скелетного вытяжения.

Соседние файлы в папке Khirurgia

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник