Повреждение внчс при переломах

Общепризнанным фактом является то, что дисфункция ВНЧС может быть вызвана травмой. Любая травма, у которой достаточно силы, может привести к необратимому повреждению височно-нижнечелюстных суставов, а также окружающих мышц, связок и сухожилий. Очевидными травмами являются — перелом челюсти или травма головы, обычно такие травмы происходят в результате дорожно-транспортного происшествия или спортивной травмы. Более сложные проблемы — это более тонкие травмы, поскольку их труднее идентифицировать. Обычно это происходит потому, что многие не сразу же обращаются к врачу. Например, у вас может быть боль в челюсти прямо сейчас, и это может быть из-за автомобильной аварии, которая была 5 или 10 лет тому назад.

Согласно статистике, опубликованной в журнале Американской стоматологической ассоциации (ADA) в 1990 году, 44-99% проблем ВНЧС вызваны именно травмой.

Травмы, которые могут вызвать дисфункцию внчс:

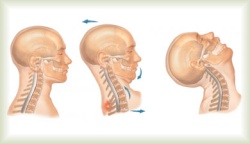

1.Хлыстовая травма — многие думают, что хлыст — это всего лишь травма шеи, но центральная точка травмы, связанной с быстрым движением является височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, связанные с ВНЧС, находятся под избыточным давлением, поэтому очень пострадают в результате такой травмы.

Журнал Американской стоматологической ассоциации обнаружил, что у 1 из 3 человек, которые получают опыт с хлыстом, выявляется дисфункция ВНЧС.

На ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки в 1990 году был представлен документ, показывающий, что благодаря использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследование показало, что повреждения ВНЧС были у 87 процентов пациентов, которые сообщали о синдромах шейного отдела позвоночника после автомобильные аварии.

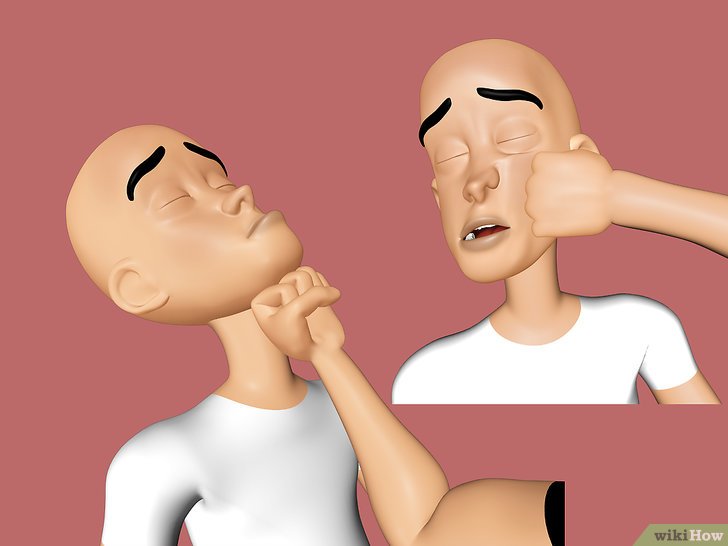

2. Удар в нижнюю челюсть может привести к травме, которая достаточно значительна, чтобы вывихнуть или даже сломать вашу челюсть. Если в анатомии челюсти произошли изменения, такие как смещение диска или травма мыщелка, при перемещении челюсти начнется звук щелчка.

3. Удар в сторону головы может привести к сокращению височной мышцы. Характерные симптомы этого типа травмы включают — боли в челюсти, головные боли, мигрени и головокружение.

4. Чрезмерное широкое открывание рта — при длительном удерживании рта в открытом состоянии существует возможность растяжения одного или обоих височно- нижнечелюстных суставов . Растяжение связок может привести к тому, что диск ВНЧС будет иметь неестественный диапазон движения. Это может произойти во время обычной повседневной жизни, такой как слишком широкое зевание, пение, крик или смех. Это также часто происходит после обширной стоматологической процедуры, к примеру при лечении кариеса.

Кроме этого, повторное поведение, такое как стискивание челюсти, скрежетание зубами , чрезмерное жевание или любое другое монотонное поведение, может быть источником микротравмы (незначительное повреждение внутренних органов). Люди, находящиеся в состоянии сильного стресса, могут постоянно жевать жвачку или стискивать зубы. Если это незначительное действие повторяется достаточно, оно может вызвать миофациальные триггерные точки. Ущерб наносится медленно и в течение длительного периода времени не дает о себе знать, но спустя время даст очень тяжелую симптоматику дисфункции ВНЧС. Таким образом, если человек не осознает своего поведения, он, вероятно, даже не знает, что наносит вред самому себе.

Подобно другим суставам в теле, ВНЧС является составной структурой, которая действует как шарнир или вращатель. Этот шарнир представляет собой шарнирное соединение. По сути, это позволяет вашей челюсти свободно двигаться (приблизительно до 5000 раз в день). У каждого человека есть два ВНЧС (слева и справа). Вы можете почувствовать их, поместив пальцы перед мочками ушей и открыв / закрыв рот. ВНЧС очень чувствительны к травмам из-за их анатомической сложности.

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с несчастным случаем или травмой, ваш врач должен обследовать вас на наличие признаков боли или дисфункции ВНЧС.

Если же у вас имелись подобные травмы ранее, и дисфункция дала о себе знать имеено сейчас. Тогда, не забудьте об этом рассказать вашему лечащему врачу, так как это может стать ключевым моментом в области лечения.

Статья написана с использованием материалов:

Fernandez CE, Amiri A, Jaime J, Delaney P. The relationship of whiplash injury and temporomandibular disorders: a narrative literature review. Journal of Chiropractic Medicine. 2009;8(4):171-186.

Häggman-Henrikson B, Rezvani M, List T. Prevalence of whiplash trauma in TMD patients: a systematic review. J Oral Rehabil. 2014 Jan;41(1):59-68. Epub 2013 Dec 30.

Landzberg G, El-Rabbany M, Klasser GD, Epstein JB. Temporomandibular disorders and whiplash injury: a narrative review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2017 Aug;124(2):e37-e46. Epub 2017 Mar 10.

Chisnoiu AM, Picos AM, Popa S, Chisnoiu PD, Lascu L, Picos A, Chisnoiu R. Factors involved in the etiology of temporomandibular disorders – a literature review. Clujul Medical. 2015;88(4), 473–478.

Marini, Ida et al. The prevalence of temporomandibular disorders in patients with late whiplash syndrome who experience orofacial pain. The Journal of the American Dental Association. 2013;144(5):486-490.

Источник

Перелом сустава нижней челюсти чаще всего встречается у мужчин в возрасте 20–40 лет. Типичное место перелома – шейка или основание суставного отростка. Эта локализация по частоте составляет 35% от всех переломов нижней челюсти.

Несвоевременное или неграмотное лечение перелома сустава может привести к неполному срастанию и образованию псевдоартроза (ложного сустава), что нарушает эстетику лица, речь, затрудняет процесс пережевывания пищи.

Причины перелома височно‐челюстного сустава

Наиболее частые причины, вызывающие перелом височно‐челюстного сустава – это падения, удары при ДТП, спортивная травма. В большинстве случаев отламывается головка челюсти в районе шейки или основания суставного отростка. При этом реализуется механизм «перегиба» кости:

- сила, воздействующая на большой по площади участок подбородка в направлении спереди‐назад, вызывает одно‐ или двусторонний перелом шеек мыщелковых отростков челюсти;

- сила, приложенная сбоку к небольшому по площади участку челюсти, вызывает перелом основания суставного отростка на стороне ее воздействия;

- сила, приложенная сбоку к широкому участку челюсти, ведет к перелому основания суставного отростка с противоположной стороны, часто вместе с углом челюсти.

Виды патологии

Переломы сустава челюсти могут быть открытыми и закрытыми. Открытыми являются переломы с ранением кожных покровов или слизистых полости рта, а закрытыми – без таковых. Переломы сустава челюсти чаще бывают закрытыми. В зависимости от степени повреждения кости, перелом сустава челюсти встречается полный и неполный, со смещением и без. При полном образуются два отдельных отломка, при неполном – происходит лишь надлом.

ВАЖНО! Полные переломы сустава нижней челюсти, а именно ее суставного отростка, почти всегда сопровождаются смещением отломков за счет прикрепления к нему большого количества мышечных волокон. При травме мышцы сокращаются, смещая за собой отломки в разные стороны.

По механизму образования различают прямые и непрямые переломы сустава челюсти. Прямые образуются в непосредственной близости к месту действия силы. Непрямые возникают на отдаленном участке или даже с другой стороны от места действия силы. Прямые переломы сустава челюсти образуются при воздействии силы на небольшой участок кости. Для отраженных характерно соприкосновение челюсти с травмирующим фактором на большой площади.

По локализации переломы сустава нижней челюсти делят на:

- Переломы суставного отростка:

- с контузией сустава;

- с повреждением элементов сустава (суставной ямки, связок, капсулы или диска);

- Переломы суставной ямки.

По направлению различают переломы поперечные, продольные, косые, зигзагообразные, оскольчатые, аркообразные, дырчатые и др.

Признаки

Главные симптомы, по которым можно заподозрить перелом сустава челюсти у человека:

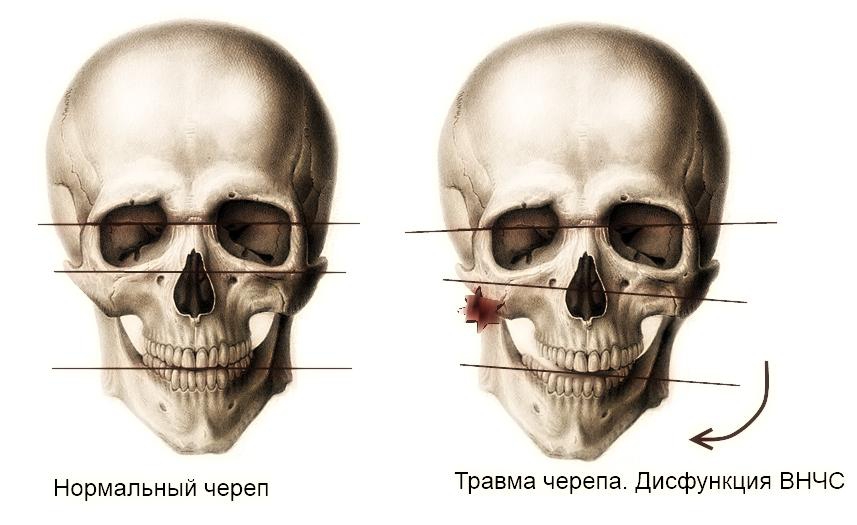

- асимметрия лица из‐за смещения отломков и отека мягких тканей;

- резкая боль при попытке открывания рта;

- изменение цвета (кровоподтеки) или ранения кожных покровов, слизистой полости рта;

- онемение на стороне поражения (если задет нижнечелюстной нерв);

- кровотечение из уха (если происходит ранение отломком передней стенки наружного слухового прохода);

- нарушение прикуса: отсутствие привычного контакта между зубами верхней и нижней челюстей.

При одностороннем переломе суставного отростка больший отломок смещается в сторону повреждения так, что боковые зубы (моляры) контактируют только на стороне травмы, а с противоположной стороны контакт отсутствует. При аналогичном двустороннем переломе тело челюсти смещается мышцами так, что формируется открытый прикус, контактируют только боковые зубы.

Симптомы перелома челюстного сустава в некоторой степени схожи с признаками вывиха и подвывиха. Подробнее о подвывихе челюсти читайте в этой статье.

Способы диагностики

На месте происшествия со слов пострадавшего устанавливают причину травмы. Необходимо оценить общее состояние (сознание, дыхание, артериальное давление), установить нет ли других повреждений помимо перелома челюсти. При внешнем осмотре лица будет наблюдаться смещение средней линии нижней трети лица в сторону повреждения, наличие гематомы в области сустава перед ушной раковиной.

При осмотре в полости рта будут заметны нарушения прикуса: косой прикус со смещением средней линии в сторону повреждения (при одностороннем переломе) или открытый прикус (при двустороннем).

Чтобы более точно установить локализацию перелома, применяют пальпацию (ощупывание):

- Расположив большие пальцы в слуховых проходах пострадавшего, просят его открыть‐закрыть рот. При одностороннем переломе сустава нижней челюсти суставная головка на стороне повреждения будет неподвижна. При двустороннем – обе головки будут неподвижны.

- При пальпации козелка (хрящевого выступа спереди от ушной раковины) может пальпироваться костный выступ.

- Симптом нагрузки: при незначительном надавливании на неповрежденную область челюсти появляется боль в месте перелома.

Точное расположение линии перелома можно узнать из рентгенограммы. Ее выполняют в передней и боковой проекциях. Иногда дополнительно требуется проведение ортопантомографии, прицельных снимков. Чтобы получить послойные изображения места повреждения, установить наличие осколков, выполняется компьютерная томография. А для диагностики повреждения нерва или сосудистого пучка, суставного диска, капсулы, выполняют магнитно‐резонансную томографию.

Лечение

Первая помощь при переломе сустава челюсти заключается в иммобилизации.

Транспортная иммобилизация достигается фиксацией нижней челюсти к верхней. Для этого применяется стандартная транспортная повязка или подбородочная праща. Они состоят из опоры, которая накладывается на подбородок и фиксируется лямками на голове. Для более надежной фиксации применяется межчелюстное лигатурное связывание. При этом зубы нижней челюсти фиксируют к зубам верхней с помощью проволоки, продетой через межзубные промежутки. Срок фиксации – до 3 дней.

Для лечения переломов височно‐челюстного сустава требуется постоянная иммобилизация. Если перелом без смещения, возможно консервативное лечение без операции. Для этого используют назубные проволочные шины, например, шину Тигерштедта. При этом на зубной ряд верхней и нижней челюстей накладывают проволочные дуги с петлями. За эти петли нижнюю челюсть фиксируют лигатурами к верхней на 3–4 недели. Питание больного в этот период осуществляется через трубку, вводимую в ротовую полость через ретромолярное пространство (пространство между последним зубом и ветвью челюсти).

ВАЖНО! Для лечения переломов сустава челюсти со смещением необходимо оперативное вмешательство. Операция остеосинтеза состоит из репозиции (сопоставления) смещенных отломков и фиксации их в правильном положении.

Операцию остеосинтеза выполняют под эндотрахеальным наркозом. Для доступа к суставу можно использовать наружный разрез в околоушной области. Но последние технологии позволяют проводить остеосинтез эндоскопически, когда в рану заводятся только мини‐камера и инструменты без массивных разрезов.

Для фиксации отломков челюсти чаще всего применяют:

- Костный шов: сшивание металлической хирургической нитью. Подходит для переломов основания суставного отростка

- Спицы Киршнера: введение в полость кости обоих отломков спицы, которая удерживает их в нужном положении. Подходит для переломов шейки суставного отростка.

- Мини‐пластины на шурупах: отломки соединяют между собой пластиной с отверстиями, через которые ее фиксируют к кости шурупами.

Помимо иммобилизации проводится медикаментозная терапия обезболивающими, противовоспалительными и противоотечными препаратами. Обязательно вводятся антибиотики (внутрь и местно) для профилактики инфекционных осложнений. При открытых переломах вводится противостолбнячная сыворотка.

Видео операции

На видео представлен остеосинтез при переломе суставного отростка. Операция проводится эндоскопически, отломки скрепляются мини‐пластиной на шурупах.

Эндоскопия остеосинтез прелома суставного отростка нижней челюсти

Реабилитационный период

Сложность лечения переломов сустава нижней челюсти заключается в том, что недостаточно просто правильного срастания отломков. После срастания сустав должен еще и функционировать, обеспечивая движения челюсти во фронтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях. Чтобы восстановить функцию сустава в полном объеме, необходима реабилитация, которая включает:

- прием витаминов С, В, D, препаратов кальция и анаболиков (Пентоксил, Метилурацил);

- физиотерапию: УВЧ, УФО, магнитотерапию, электрофорез с хлоридом кальция;

- лечебную физкультуру после консолидации отломков и снятия шин;

- гигиенические мероприятия: ирригация полости рта 6–8 раз в день;

- диету: на время лечения пища должна быть пюреобразной консистенции, содержать достаточно витаминов и минералов.

Физиотерапию УВЧ и УФО можно начинать уже на 2–3 день после наложения лечебной шины или на 3–5 день после остеосинтеза. Это помогает снять отек и ускорить заживление. Электрофорез с хлоридом кальция начинают на 12–14 день после иммобилизации для стимуляции формирования костной мозоли. Лечебная физкультура включает комплекс упражнений для разработки сустава, восстановления объема движений в нем и предотвращения таких осложнений, как анкилоз (тугоподвижность) и дисфункция. Подробнее о том, что такое дисфункция височно‐нижнечелюстного сустава, читайте в статье «Синдром дисфункции ВНЧС, характеристики патологии и методы предотвращения лицевого дефекта».

Лечебная физкультура

Для того, чтобы после длительной иммобилизации восстановить жевательные мышцы и наладить работу сустава, разработан комплекс упражнений:

- Слегка надавливая большими пальцами на подбородок снизу, открывайте рот, преодолевая их сопротивление.

- Положив указательные пальцы на подбородок, закрывайте рот, преодолевая их давление.

- Положив кончики пальцев рук с двух сторон на подбородок, двигайте челюстью вправо и влево, добиваясь равномерной плавной траектории.

- Повторить предыдущее упражнение, но с открытым ртом.

- Положив ладони на щеки перед ушными раковинами, совершайте челюстью движения вперед и назад.

- Упражнение «подкова»: повторяйте челюстью движения вниз, в сторону, вверх, к центру по траектории квадрата поочередно в обе стороны.

Видео с упражнением для нижней челюсти

Из видео вы узнаете технику выполнения упражнений для восстановления височно‐нижнечелюстного сустава.

#6 Нижнечелюстной сустав. Снимаем напряжение. Урок 1.

Осложнения (ложный сустав)

При отсутствии или недостаточно эффективном лечении может образоваться ложный сустав после перелома челюсти. Сначала на концах отломков развивается воспаление. В результате они покрываются фиброзной тканью, которая постепенно окостеневает, превращаясь в замыкательные пластинки. Они не дают фрагментам кости срастись, между отломками остается соединительнотканный тяж, а вокруг них формируется фиброзная капсула. Фрагменты челюсти остаются подвижными.

Ложный сустав может образоваться по нескольким причинам:

- попадание инфекции и развитие остеомиелита;

- неправильное положение отломков, отсутствие своевременной репозиции (сопоставления);

- недостаточная фиксация фрагментов после перелома;

- внедрение мышцы между отломками кости, которая мешает их срастанию;

- отсутствие адекватной обшей терапии.

Для устранения ложного сустава необходимо оперативное вмешательство с повторным разъединением отломков, удалением компактной пластинки с их концов, установкой костного трансплантата на место образовавшегося дефекта.

Запомните:

- Если после травмы головы появляются такие симптомы, как боль при открывании рта, онемение, костная ступенька перед ушной раковиной, необходимо как можно скорее обратиться в травматологию или челюстно‐лицевую хирургию.

- Чем лучше будет зафиксирована челюсть в момент транспортировки, тем меньше риск смещения отломков, и тем больше шансов обойтись без операции.

- Чтобы ускорить срастание и предупредить осложнения, во время лечения важно соблюдать рекомендации врача по питанию, принимать витаминные добавки и микроэлементы.

- Восстановить объем движений в челюстном суставе и работу жевательных мышц после завершения лечения помогут ежедневные упражнения.

Закончила ОНМедУ в 2012 году.

Источник

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) является комбинированным сочленением. В этом суставе возможны блоковидные движения. Суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом. Сустав образован головкой нижней челюсти, суставным бугорком, диском, капсулой и связками. Суставная поверхность нижнечелюстной ямки в 2-3 раза больше головки нижней челюсти. Поверхность имеет эллипсовидную форму. Инконгруэнтность между головкой и ямкой выравнивается за счет суставного диска и прикрепления капсулы сустава на височной кости.

Заболевания и повреждения ВНЧС в условиях поликлиники встречаются часто в виде различных форм: артрита, артроза, вывихов и анкилоза.

Классификация заболеваний ВНЧС

Артикулярные:

- Воспалительные (артриты).

- Невоспалительные (аномалии строения, остеоартрозы, анкилозы, опухоли и др.).

Неартикулярные:

- Бруксизм.

- Болевой синдром дисфункции ВНЧ.

- Контрактура жевательных мышц.

Вместе с тем надо иметь в виду, что развивающиеся в суставе патологические изменения могут быть полиэтиологичными, что определяется разнообразием клинических проявлений этого заболевания. Полиэтиологичность и отсутствие выраженной специфической симптоматики при каждом из заболеваний, особенно на начальных стадиях, очень усложняют диагностику и лечение. Сложность диагностики этих заболеваний определяется еще и тем, что выраженность клинических симптомов часто не соответствует характеру морфологических изменений в суставе. Кроме того, ВНЧС имеет сложное строение, а современные методы диагностики не всегда позволяют выявить патологию и степень функционального нарушения.

|

| Рис. а — артикулирующие поверхности височно-нижнечелюстного сустава; б — височно-нижнечелюстной сустав (схема): 1 — головка; 2 — бугорок; 3 — ямка; 4 — задний полюс диска; 5 — передний полюс диска; 6 — центральный бессосудистый участок; 7 и 8 — «задисковая подушка» (7 — задняя дисковисочная связка; 8 — задняя дискочелюстная связка); 9 — капсула; 10 — передняя дискочелюстная связка; 11 — передняя дисковисочная связка; 12 и 13 — наружная крыловидная мышца (12 — верхняя часть; 13 — нижняя часть) |

ВНЧС основывается на тщательной оценке жалоб, анамнеза жизни и болезни, данных осмотра, определения функции нижней челюсти, пальпации, рентгенографии, результатов клинического и биохимического анализов крови, иммунологических исследований.

Все пациенты предъявляют жалобы на боли различной интенсивности, начиная от чувства неловкости, неприятных ощущений в области пораженного сустава и вплоть до полного выключения его функции.

Одним из ранних и стойких симптомов артритов воспалительной этиологии является утренняя скованность. Причиной являются боли в суставе и периартикулярных тканях.

Скованность возникает и в другое время дня после более или менее продолжительного периода покоя челюсти. Причиной скованности являются боли в суставе и в периартикулярных тканях. Ограничение подвижности в суставе из-за болей наблюдается и при деформирующих артрозах, но оно менее выражено, чем при воспалительных заболеваниях. Для деформирующих артрозов более характерна боль «механического» типа, развивающаяся преимущественно в суставах, несущих большую нагрузку, и усиливающаяся при движениях к концу дня. Для ревматоидного артрита характерны боли стойкие, упорные, медленно усиливающиеся в течение дня и стихающие в покое, ночью во время сна.

Другой характерной жалобой больных является суставной шум. Он может иметь характер трения, крепитации, хруста, щелканья. При заболеваниях сустава воспалительной и травматической этиологии суставной шум может появляться при ослаблении связочного аппарата сустава и дисфункции жевательных мышц, когда головка нижней челюсти при открывании рта перемещается на переднюю поверхность суставного бугорка, вызывая щелчок в конце открывания и в начале закрывания рта. Щелчок в начале открывания, в середине и в конце закрывания рта наблюдается при уменьшении окклюзионной высоты и дистальном смещении головки нижней челюсти. Хруст при артритах воспалительной этиологии появляется на этапе развития вторичного артроза и является характерным симптомом деформирующих артрозов.

Анамнез жизни позволяет выяснить характер ранее перенесенных заболеваний, что имеет особенно важное значение при подозрении на артрит инфекционно-специфической этиологии. Оценивая анамнез заболевания, можно уточнить его давность и симптоматику течения. Осмотр больного предполагает оценку прикуса, контуров суставов, положения и функции нижней челюсти при свободных и пассивных движениях. Пальпаторное исследование пораженного сустава осуществляют по направлению от козелка уха, через переднюю стенку наружного слухового прохода в положении полного смыкания зубов, при движении челюсти и при широко открытом рте, определяя характер изменения формы, сустава, наличие флюктуации или крепитации. Делают это в условиях сравнительной оценки со здоровым суставом. Кроме того, определяют состояние жевательной мышцы, выясняя, в частности, возможность мышечной атрофии.

Важное значение для выяснения характера произошедших в пораженном суставе изменений имеет рентгенография. Этот метод исследования включает обзорную рентгенографию с использованием укладок по Пордесу—Парману или по Шюллеру, телерентгенографию, рентгенокинематографию и контрастирование суставов. При подозрении на артроз следует отдавать предпочтение томографическому методу обследования. Цель рентгенографического исследования — определить строение костных структур, контуры анатомических образований сустава и суставной щели в переднем, верхнем и заднем отделах.

Для рентгенографической картины артритов характерен околосуставной остеопороз, сопровождающийся истончением компактного вещества кости, расширением костномозгового канала, крупнопетлистостью строения и разрежением костных структур, равномерным уменьшением костных балок в единице объема кости. Для ревматоидного артрита, в частности, характерно наличие узур — краевых дефектов кости, локализующихся на боковых поверхностях головки нижней челюсти. Рентгенографическая картина деформирующих артрозов характеризуется наличием шипов, гребней и других остеофитов. При дегенеративно-дистрофических поражениях суставов определяется субхондральный остеосклероз — результат уплотнения костных структур в области субхондрального слоя. При этом на рентгенограммах определяется мелкопетлистое строение головки нижней челюсти, а в более поздних стадиях развития процесса костный рисунок становится неразличимым. Развитие остеосклероза сопровождается утолщением компактного вещества кости.

Размер и форма суставной щели отражают в основном состояние хряща на сочленяющихся костных поверхностях и внутрисуставного хрящевого диска. Расширение щели наблюдается редко и является, как правило, результатом значительного выпота или подвывиха головки нижней челюсти. Значительно чаще определяется сужение щели, которое может явиться следствием длительного воспалительного процесса или дистрофического поражения сустава. Кроме того, сужение щели наблюдается при нарушениях прикуса: увеличение окклюзионной высоты сопровождается сужением предсуставной щели, а сужение верхнесуставной и позадисуставной щели характерно для прямого прикуса и уменьшения окклюзионной высоты. Отсутствие суставной щели отмечается при анкилозе.

Определенное значение в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава имеют результаты общего анализа крови, биохимических и иммунологических исследований, исследование синовиального выпота. Для уточнения диагноза заболевания используют также специальные методы исследования: электромиографию, миотонометрию, термометрию, гнатодинамометрию, мастико-цифрографию, определение прикуса на моделях и т. д.

«Практическое руководство по хирургической стоматологии»

А.В. Вязьмитина

Источник