Переломы костей носа и околоносовых пазух

Травмы носа

По происхождению травмы носа подразделяются на бытовые, спортивные, производственные и военного времени. Травмы военного времени обусловлены осколочными или пулевыми ранениями. Они, как правило, сочетаются с ранениями глубоких тканей лица и часто представляют угрозу для жизни пострадавшего.

По виду травмы носа делятся на повреждения мягких тканей, с переломом костного и хрящевого скелета, с повреждением соседних органов (глаз, скуловая область, нижняя челюсть, полость рта, ушная раковина, околоносовые пазухи и головной мозг).

Симптомы. В области удара синюшность и отек кожных покровов, нередко ссадины и размозжения, носовые кровотечения, нарушение носового дыхания и обоняния. Часто при травмах лицевой области появляются кровоизлияния в камеры глаза (гифема), смещение глазного яблока кнутри (энофтальм), диплопия и понижение остроты зрения.

Травмы носового скелета могут быть в виде трещин, вывихов, переломов костей и хрящей. Обычно вместе с переломом носовых костей наблюдаются переломы лобных отростков верхней челюсти. Носовые кости повреждаются при ударе как спереди, так и сбоку. При ударе сбоку может надламываться край грушевидного отверстия. Если удар достаточно сильный, нарушается носолобное сочленение и пирамида носа сдвигается в сторону или происходит западение костей носа и уплощение его спинки. Переломы и смещения чаще всего происходят по синостозам (костным швам) (рис. 1).

Рис. 1. Варианты перелома пирамиды носа: а — перелом хрящей крыльев носа и перегородки носа без смещения; репозиция не требуется; 6 — перелом хряща крыла носа с вдавлением его в полость носа; требуется репозиция при эндоназальном подходе с последующей фиксацией отломка внутренним тампоном; в — перелом хрящей наружного носа и перегородки носа со смещением пирамиды; требуется восстановление формы носа эндоназальным доступом и наружным воздействием с последующей тампонадой носа и наружной моделирующей повязкой; г — множественные переломы хрящей и костей носа со смещением пирамиды носа; требуется восстановление формы носа с восстановлением носовых ходов и формы носа

При травме носа отек развивается в течение нескольких часов и обычно сохраняется в течение двух-трех недель. При тяжелых травмах отечность мягких тканей маскирует переломы и долго препятствует определению истинной картины деформации наружного носа. При ощупывании носа в случае перелома его костей определяется крепитация. Через 48-72 ч между краями сломанной кости внедряется надкостница, отечная слизистая оболочка, скапливается свернувшаяся кровь, вследствие чего движение костей перестает сопровождаться крепитацией.

Нарушение обоняния при травмах носа может быть обусловлено обструкцией обонятельной щели отеком и гематомой или повреждением нервных обонятельных нитей. Назальная ликворея возникает при повреждении церебральных стенок верхних околоносовых пазух или при изолированном переломе ситовидной пластинки решетчатой кости.

Переломы носа бывают со смещением пирамиды носа или без смещения. Рентгено-графическое исследование проводят при боковой и носоподбородочной укладках.

Лечение определяется тяжестью и давностью нанесения травмы, степенью деформаций тканей, наличием признаков поражения головного мозга и другими осложнениями. При свежих боковых смещениях пирамиды носа осуществляют ее репозицию и наложение фиксирующей повязки. При тяжелых свежих травмах с нарушением целости мягких тканей носа и переломами костного скелета предпринимают хирургическое вмешательство при соблюдении профилактики инфекционных осложнений. В обязательном порядке три любой травме носа и челюстно-лицевой области показана консультация невролога.

Травмы околоносовых пазух

Механические травмы околоносовых пазух характеризуются ушибами, переломами без смещения и со смещением костных тканей. Переломы передних гвазух нередко сочетаются с переломами стенок глазницы.

Ушибы околоносовых пазух обычно сопровождаются кровоизлиянием в мягкие ткани соответствующего отдела лица и в пазуху с образованием гемосинуса, проявляющегося носовым кровотечением. Перелом передней стенки лобной пазухи приводит к ее западению и может сопровождаться блоком носолобного канала. Повреждения решетчатой кости, как правило, сопровождаются разрывом слизистой оболочки ячеек и подкожной эмфиземой, которая может распространяться на лицо и шею. При разрыве передней решетчатой артерии возникает кровотечение в орбитальную клетчатку.

Переломы области передней стенки верхнечелюстной пазухи обычно сочетаются с повреждением нижней стенки орбиты, глазного яблока, скуловой кости и решетчатого лабиринта.

Перелом клиновидной пазухи по существу является переломом основания черепа; при ударе по лицу наблюдается редко, может сопровождаться повреждением зрительного нерва, пещеристого синуса и стенки внутренней сонной артерии со смертельным кровотечением или образованием посттравматической аневризмы.

Открытые и закрытые переломы основания черепа. При открытых переломах обнажаются (или разрываются) участки твердой мозговой оболочки в области мозговых стенок околоносовых пазух. При обнаружении у пострадавшего гематомы в области верхнего отдела глотки можно предполагать, что произошел перелом основания черепа в зоне клиновидной кости и ее пазухи. При фронтобазальных переломах могут возникать нарушения функции I, II III и IV черепных нервов. Одностороннее нарушение обоняния указывает на локализацию перелома и место ликворной фистулы (при носовой ликворее). Одновременно могут возникать повреждения мозга, внутричерепные гематомы, посттравматические очаговые симптомы, брадикардия в сочетании с гомолатеральным расширением зрачка и отсутствием его реакции на свет.

Признаком разрыва твердой мозговой оболочки является назальная ликворея, обнаруживаемая при наклоне головы вперед. В назальном ликворе в свежих случаях имеется примесь крови, что затрудняет его идентификацию. Диагностическим признаком в таких случаях служит появление двухконтурного пятна на повязке или белье (симптом «двойного пятна»: в центре пятно крови, по периферии — желтое пятно от ликвора). Диагностировать носовую ликворею можно с помощью старинной «пробы с носовым платком» — при ликворе носовой платок после высыхания остается мягким, в то время как при высыхании носовой слизи (простой, аллергический риниты) ткань платка становится жесткой, как бы подкрахмаленной. При разрыве твердой мозговой оболочки может возникать пневмоцефалия: при лучевом исследовании черепа обнаруживается воздух в передней черепной ямке и мозговых желудочках.

Рентгенография является основным способом диагностики переломов околоносовых пазух. Наиболее информативны снимки в аксиальной проекции. Переломы глазницы выявляют на обзорном снимке черепа в прямой проекции. Переломы верхней челюсти выявляются на прямой и боковой обзорных рентгенограммах черепа, внутриротовом снимке, а также на снимке в носоподбородочной проекции. В сложных случаях применяют компьютерную томографию.

Лечение. При легких травмах придаточных пазух носа без открытых переломов и нарушений целости слизистой оболочки лечение, как правило, консервативное (системная антибиотикотерапия, при гемосинусе — пункция пазухи, вымывание сгустков крови, введение в синус антибиотиков, применение антигистаминных препаратов, седативных, местно — сосудосуживающих средств).

При травмах средней тяжести, сопровождающихся деформирующими переломами околоносовых пазух с ранением мягких тканей, применяют те же хирургические вмешательства, что и при хронических гнойных заболеваниях этих пазух. Первичную хирургическую обработку целесообразно проводить как специализированную помощь с репозицией обломков кости и пластикой мягких тканей.

При тяжелых травмах с наличием переломов основания черепа пострадавших направляют в нейрохирургический стационар. В хирургическом лечении, по показаниям, могут принимать участие ринолог и челюстно-лицевой хирург.

Прогноз при тяжелых травмах серьезный. В подавляющем большинстве случаев исход зависит от сроков и эффективности специализированного лечения.

Инородные тела носа и околоносовых пазух

Наличите инородных тел носа следует относить к травматическим повреждениям, поскольку вызываемые ими патологические изменения идентичны возникающим при проникающих ранениях.

Инородные тела полости носа

Инородные тела полости носа, попавшие через его преддверие, чаще всего застревают в нижнем носовом ходе, а поступившие через хоаны — в среднем носовом ходе. Нередко, особенно в детском возрасте, инородные тела носа сохраняются в полости носа длительное время (недели, месяцы и даже годы) и обнаруживаются лишь тогда, когда возникают осложнения в виде гнойного ринита.

Симптомы и клиническое течение. При длительном (более 3 дней) пребывании инородного тела в полости носа возникает отек слизистой, появляются односторонние слизистые, затем слизисто-гнойные, иногда сукровичные выделения, одностороннее затруднение носового дыхания, субъективная и объективная какосмия. При передней риноскопии определяется выраженная воспалительная реакция, отек слизистой оболочки, кровянистые слизисто-гнойные выделения. Эти явления маскируют инородное тело, которое в большинстве случаев визуально не определяется. При лучевом исследовании могут выявляться лишь рентгеноконтрастные инородные тела. Клиническое течение характеризуется постоянной назальной пиореей, обструкцией одной половины носа, болью в носу.

Лечение заключается в удалении инородного тела, которое в большинстве случаев производится при передней риноскопии. Нередко эта процедура удается с большим трудом, особенно у детей, что требует общего обезболивания. Если инородное тело не удается удалить через преддверие носа, можно попытаться протолкнуть его в носоглотку, однако при этом следует принять меры против его попадания в гортаноглотку. Длительное пребывание инородного тела в полости носа, особенно органического происхождения, приводит к его кальцификации и образованию «носового камня» (ринолита), удаление которого нехирургическим методом практически невозможно. В этих случаях их удаление проводят хирургическим путем.

К инородным телам следует относить и так называемые спонтанные ринолиты, которые развиваются в течение длительного времени, чаще у взрослых, и обусловлены в основном профессиональными вредностями (запыленность помещения).

Спонтанный ринолит образуется при выпадении солей из носовой слизи и скоплении их вокруг очага «кристаллизации». Ринолит содержит до 15-20% органических веществ; из неорганических — главным образом углекислые и фосфорнокислые соли кальция и магния. Форма ринолита самая разнообразная: округлая, овальная, клиновидная и др. В среднем вес ринолита колеблется от 1 до 5 г, однако встречаются и гигантские ринолиты, деформирующие пирамиду носа. Длительность пребывания ринолита в полости носа колеблется в широких пределах и иногда достигает многих лет и обнаруживается случайно.

Ринолит образует пролежни, покрывается грануляциями и корками. Нередко эти явления симулируют злокачественную опухоль полости носа, с которой его и следует дифференцировать.

Удаление ринолита нередко вызывает большие затруднения, особенно в тех случаях, когда он принимает форму слепка полостей носа. Чаще всего его удаление производится через преддверие носа. Для удаления больших ринолитов иногда производят резекцию перегородки носа, ее люксацию или резекцию нижней раковины.

Инородные тела околоносовых пазух

Чаще всего эти инородные тела относятся к предметам травматического происхождения (фрагменты холодного оружья, огнестрельные снаряды и др.) (рис. 2-5).

Рис. 2. Обломок ножа в верхней челюсти слева (по Шехтеру И. А. и соавт., 1968)

Рис. 3. Множественное огнестрельное ранение верхней челюсти и лица дробью (по Шехтеру И. А. и соавт., 1968)

Рис. 4. Рентгенограммы огнестрельных инородных тел околоносовых пазух (по Шехтеру И. А. и соавт., 1968): А — пуля в решетчатой кости; удалена доступом через верхнечелюстную пазуху с проникновением к инородному телу через верхнемедиальный угол пазухи; Б — осколок гранаты правой верхнечелюстной пазухи: удален путем вскрытия пазухи по Колдуэллу — Люку

Рис. 5. Огнестрельное инородное тело основной пазухи: а — до удаления; б — после удаления внутриносовым путем; 1 — шариковый элемент; 2 — турецкое седло; 3 — основная пазуха; 4 — зонд в отверстии, через которое было удалено инородное тело

Инородные тела могут длительное время находиться в той или иной пазухе ; виде инкапсулированных образований, не вызывая существенного беспокойства. Однако чаще всего на второй день после внедрения в пазуху возникает острое воспаление, характерное для огнестрельного ранения. К осложнениям инородных тел околоносовых пазух относятся флегмоны лицевой области, гнойные процессы со стороны орбиты, гематогенные менингиты и абсцессы мозга, остеомиелиты.

Лечение заключается в удалении инородного тела либо через раневой канал (ортоскопический метод по К. Л. Хилову), либо с использованием оного из общепринятых хирургических доступов, применяемых при хирургическом лечении воспалительных заболеваний околоносовых пазух. В некоторых случаях при отсутствии других вариантов применяют «атипичный» способ подхода к инородному телу с учетом кратчайшего к нему доступа.

При осложнениях применяют соответствующие хирургические вмешательства, направленные на элиминацию патологического очага с дренированием очагов инфекции, назначением массивных доз антибиотиков.

Оториноларингология. В.И. Бабияк, М.И. Говорун, Я.А. Накатис, А.Н. Пащинин

Опубликовал Константин Моканов

Источник

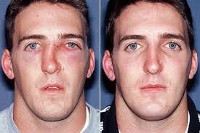

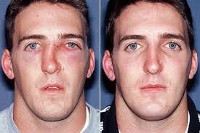

Перелом костей носа – нарушение целостности костно-хрящевой структуры носа в результате механической травмы. Проявляется интенсивной болью, нарушением формы носа, кровотечением и слизистыми выделениями из носовых ходов, затруднением носового дыхания, отечностью и синюшностью близлежащих мягких тканей. Диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и пальпации, передней риноскопии, рентгенографии костей носа в прямой и боковой проекции. Лечение – репозиция, тампонада, антибиотики, сосудосуживающие средства, физиотерапия. При тяжелых переломах показана ринопластика.

Общие сведения

Перелом костей носа – часто встречающееся повреждение в оториноларингологии, что обусловлено выстоянием органа и хрупкостью его костно-хрящевой основы. Занимает первое место по распространенности среди травм лицевого отдела черепа. Чаще диагностируется у мальчиков и мужчин молодого возраста. Соотношение пациентов мужского и женского пола составляет примерно 3:1. У детей пик травматизма приходится на возраст 7-12 лет. В 20% случаев перелом сопровождается нарушением целостности кожных покровов. Существенных сезонных колебаний не выявлено, количество бытовых повреждений у детей и криминальных травм у взрослых несколько увеличивается в летний период.

Перелом костей носа

Причины

Перелом костей носа возникает вследствие прямого, реже бокового удара. Возможно повреждение при падении лицом на твердую поверхность. Самыми распространенными причинами являются:

- Спортивная травма. Обычно переломы диагностируются у боксеров, спортсменов, занимающихся иными единоборствами и подвижными травмоопасными видами спорта с высокой вероятностью падений.

- Бытовая травма. К данной группе относятся криминальные переломы (полученные в драке), повреждения при падении в результате потери сознания, эпилептического припадка или выраженного алкогольного опьянения. У детей причиной травматизма нередко становится падение во время активных игр, особенно на площадках с твердым покрытием (асфальт и пр.).

- ДТП. Переломы костей носа развиваются при ударе о стекло или переднюю панель вследствие столкновения с препятствием либо другим транспортным средством, часто сочетаются с ЧМТ и переломами иных костей лицевого черепа, выявляются в составе сочетанной и комбинированной травмы.

- Повреждения на производстве. Обычно являются следствием нарушений правил техники безопасности. Чаще выявляются у строителей, работников сельского хозяйства (например, в результате удара копытом животного). Могут возникать при ударе отлетевшей деталью во время работы на станке.

- Военные травмы. Диагностируются у военных, принимающих участие в учениях или боевых действиях.

Патогенез

При ударе возможен перелом носовых костей и/или перегородки. Травматическое воздействие высокой интенсивности может сопровождаться нарушением целостности стенок пазух и лобных отростков верхнечелюстных костей, реже – сошника, носовых раковин, стенок орбиты, решетчатой кости. В последнем случае существует риск обильного кровотечения, обусловленного повреждением решетчатой артерии. Характерной особенностью переломов костей носа является формирование большого количества отломков. Типичное направление смещения фрагментов – кзади, кнаружи и кнутри. При прямом ударе в нижнюю часть органа иногда определяется изолированное повреждение хряща перегородки. В первые годы жизни переломы костей носа встречаются редко, что обусловлено эластичностью твердой основы данной области. У детей старшей возрастной группы может наблюдаться расхождение швов между костями.

Классификация

С учетом наличия либо отсутствия повреждения кожи различают открытые и закрытые переломы. Для оценки характера травмы российские отоларингологи используют классификацию Волкова, согласно которой выделяют следующие типы переломов костей носа:

- Без смещения. Считаются самыми легкими переломами, не сопровождаются изменением формы носа в отдаленном периоде.

- Со смещением. Возникают при интенсивных травматических воздействиях. При отсутствии репозиции исходом перелома становится деформация носа различной степени выраженности.

- Повреждение носовой перегородки. Может быть изолированным либо сочетаться с переломом носовых костей и соседних структур.

Симптомы

В момент травмы появляется острая боль, некоторые больные слышат хруст. Отмечается кровотечение различной интенсивности. При смещении отломков форма носа нарушается. В последующем присоединяется быстро нарастающий отек в области носа и нижних век, позже в перечисленных зонах возникает синюшность. При разрыве слизистой носа может выявляться подкожная эмфизема. В последующем болевой синдром сохраняется, при прикосновении и попытке пальпации боль резко усиливается. Возможно продолжение кровотечения, появление слизистых выделений. При одновременном переломе костей основания черепа наблюдается ликворея. Перелом костей носа сопровождается нарастающими расстройствами носового дыхания вследствие отека и изменения соотношения структур носа. Некоторые пациенты жалуются на тошноту и головокружение, что должно стать поводом для исключения сотрясения головного мозга.

Осложнения

В первые часы после травмы возможно обильное кровотечение, особенно при тяжелых повреждениях с нарушением целостности решетчатой кости. К осложнениям раннего периода относятся гематомы, абсцессы, нагноение мягких тканей. При тяжелых открытых переломах существует опасность распространения гнойного процесса на кости, в том числе – формирующие переднюю черепную ямку. После сращения при отсутствии вправления может выявляться эстетический дефект. Часто наблюдается искривление носовой перегородки, сопровождающееся расстройством носового дыхания, при этом повышается вероятность развития синусита и ринита. Реже дыхание через нос полностью блокируется.

Диагностика

Для подтверждения диагноза и определения лечебной тактики проводятся следующие диагностические мероприятия:

- Консультация отоларинголога. Включает выяснение жалоб, уточнение механизма и давности травмы, внешний осмотр и пальпацию. В ходе осмотра отмечается значительный отек области носа с распространением на нижние веки, могут выявляться кровоизлияния в кожу и конъюнктиву, при открытых переломах видны повреждения кожи. При ощупывании может определяться боль, деформация, костный хруст, иногда пальпируются края отломков.

- Передняя риноскопия. Исследование позволяет уточнить локализацию источника кровотечения, выявить разрывы слизистой, нарушение формы носовой перегородки, повреждение раковин.

- Рентгенография костей носа. Производится в прямой и боковой проекциях. Назначается для подтверждения перелома, определения его вида и локализации, оценки направления и выраженности смещения фрагментов.

КТ головы. Перелом костей носа со смещением отломков влево

Лечение

При легких травмах лечение осуществляют амбулаторно, при тяжелых переломах больных госпитализируют в отоларингологическое отделение. Пациентам с переломами без смещения производят обработку ран, назначают антибиотики, выдают направление на физиолечение. При наличии смещения выполняют репозицию костей носа в день поступления. Больным с переломами основания черепа и ликвореей вправление проводят через 2-3 недели после травмы. Боковое смещение устраняют давлением пальца со стороны, противоположной искривлению. Коррекцию смещения отломков кзади производят с использованием узкого элеватора.

Для удержания фрагментов в правильном положении репозицию завершают тампонадой среднего и верхнего носовых ходов, в нижние ходы устанавливают резиновые трубки для дыхания. При необходимости применяют наружную фиксацию отломков валиками, прикрепленными с помощью лейкопластыря, или коллодиевой повязкой. Иногда фиксация не требуется. При тяжелых многооскольчатых переломах, невозможности консервативной репозиции и повторном смещении показана ринопластика, которая в случае повреждения перегородки сочетается с септопластикой. Для удержания костей в правильном положении накладывают повязку сроком на две недели.

Прогноз и профилактика

Прогноз при изолированных переломах в случае своевременного квалифицированного лечения обычно благоприятный. При неправильном сращении фрагментов возникает косметический дефект, отмечаются нарушения носового дыхания, что может потребовать проведения пластических хирургических вмешательств. У больных с разрывами и значительным отеком слизистой иногда образуются рубцы и синехии полости носа, которые становятся причиной нарушений обоняния и дыхания. При сочетанных повреждениях исход в значительной степени зависит от тяжести других травм (чаще черепно-мозговых).

Источник