Переломы ключевой кости

На перелом лучевой кости руки приходится 1/2 травматических повреждений костей верхней конечности и более 15% от общего числа повреждений скелета. 1 место по частоте встречаемости травмы занимают женщины периода постменопаузы, когда костная ткань претерпевает инволюционные изменения и теряет минеральные вещества.

Самый распространенный механизм травмы – непрямой, обусловленный падением на разогнутую в локтевом суставе руку. Реже повреждение возникает вследствие прямого удара по предплечью.

Виды

- Открытый перелом. Сопровождается ранением мягких тканей и кожи острыми костными краями изнутри или травмирующим фактором извне. Надкостница при этом сообщается с внешней средой через рану, которая считается потенциально инфицированной.

- Закрытый перелом лучевой кости. Характеризуется сохранением целостности кожных покровов. Повреждение может быть оскольчатым, вколоченным, с наличием сместившихся отломков или без смещения.

- При переломе со смещением костные отломки сдвигаются с общей оси по линии излома. Смещение может быть по длине, ширине, под углом, ротационное. Смещение по ширине – следствие травмирующего механического фактора, перемещение отломков по длине возникает под действием мышечной тяги предплечья. При угловом и ротационном смещении отломки разобщаются мышцами-антагонистами.

- При вколоченном переломе имеет место вклинивание одного костного отломка в другой в результате приложения силы перпендикулярно оси конечности. При этом происходит раздробление проникающих друг в друга отломков и укорочение конечности.

- Консолидирующий перелом является результатом образования на месте линии излома костной мозоли и срастания отломков. При отсутствии своевременной иммобилизации конечности консолидация может быть неправильной: с неполным сопоставлением отломков, нарушением функции конечности, давлением костной мозоли на сосуды и нервы. Часто срастанию без медицинской помощи подвергаются трещины (неполные переломы). Наиболее опасные последствия несет консолидированный перелом со смещением.

- Перелом головки, шейки лучевой кости. Травма бывает оскольчатой, со смещением и без него. Её механизм – падение на вытянутую и развернутую пальцами назад руку. Главная опасность – возможность повреждения локтевого сустава головкой луча.

- Перелом нижнего (дистального) конца лучевой кости. Дистальным концом луча именуется его нижняя треть. Линия излома при этом проходит достаточно высоко (более 3 см) над лучезапястным суставом и делает травму относительно благоприятной. Повреждение дистального отдела часто относится к внесуставным, протекает без смещения.

Без смещения

Более 50% травм луча протекает без смещения ввиду отсутствия на предплечье мощного мышечного массива, способного перетянуть отломки.

Перелом головки лучевой кости без смещения благоприятен меньшей вероятностью повреждения локтевого сустава. Он возникает при вклинивании головки в головчатое образование плеча. При этом виде повреждения отломок не выступает за пределы площадки головки луча и не травмирует хрящ, окружающий костные структуры плеча.

При закрытом переломе лучевой кости без смещения частой локализацией является нижняя треть луча. Травма является внесуставной ввиду отсутствия отломков, проникающих в полость сустава.

Наиболее благоприятный вариант повреждения – трещина. Трещина – это линия излома, которая не проникает на всю толщу костной структуры. При вколоченной травме также отсутствует смещение отломков, но этот вариант требует более длительной реабилитации.

В типичном месте

На такую травму приходится более 70% повреждений луча.

Объясняется это тем, что нижняя треть луча представлена губчатой тканью и имеет наименьшую толщину коркового костного слоя, поэтому травмы этой локализации – самые распространенные. Перелом на дистальном участке (в 2-3 см от лучезапястного сустава) в травматологии именуют переломом лучевой кости в типичном месте. Повреждение подразделяется на 2 вида в зависимости от положения кисти на момент падения: сгибательное и разгибательное.

Разгибательный перелом Колеса возникает вследствие приземления на разогнутую кисть. Дистальный (нижний) костный отломок под влиянием задней группы мышц предплечья оказывается смещенным к тыльной поверхности конечности. Этот вариант встречается чаще.

Причина сгибательного перелома Смита – падение на вытянутую и согнутую в ладони кисть. Для повреждения характерно смещение дистального отломка к ладонной, или внутренней поверхности предплечья. При проникновении отломков в полость лучезапястного сустава травму относят к внутрисуставной. Интересная статья по теме перелом костей предплечья.

Симптомы

Неповрежденная локтевая кость препятствует деформации предплечья и грубому нарушению функции конечности при травме луча. После перелома лучевой кости обнаруживаются следующие патологические симптомы:

- Боль на месте травмы,

- Умеренное ограничение активных движений предплечьем,

- Нарастающий отек мягких тканей.

Хруст костных отломков и болезненность при ощупывании поврежденного участка может определить врач. Самостоятельное выявление этих признаков перелома лучевой кости руки опасно – может привести к нежелательным последствиям.

Некоторые разновидности травмы имеют индивидуальные черты:

- Переломы головки и шейки сопровождаются отеком, увеличением объема локтевого сустава, болью при вращении руки внутрь, сгибании и разгибании локтя.

- Дистальная травма опасна исчезновением или уменьшением болевой чувствительности на внутренней поверхности предплечья, ладонной стороны большого и указательного пальцев. Симптом говорит о повреждении отломком или сдавливании отеком срединного нерва.

- При типичном внутрисуставном переломе на тыльной поверхности кисти виден отек, движения кистью болезненны.

- При повреждениях со смещением видно деформированное или укороченное предплечье.

Окончательный диагноз ставится на основе 2 рентгеновских снимков – в прямой и боковой проекции. Для диагностики поражения сустава используются другие методы обследования – КТ, пункция.

Лечение

Лечение травмы начинается с обезболивания. При открытом переломе накладывают стерильную повязку на область раны.

После перелома лучевой кости без смещения накладывают гипсовую лонгету. Врач выбирает физиологическое положение руки, основываясь на том, травмированы ли суставы.

- При переломе шейки и головки без смещения лонгету снимают уже через 1-1,5 недели и приступают к дозированной нагрузке на локтевой сустав и физиопроцедурам.

- Закрытое повреждение головки и шейки со смещением требует одномоментной закрытой репозиции. Может использоваться фиксация отломка спицей, проведенной через мыщелок плеча. Через 2 недели спицу удаляют и накладывают лонгету: на 2 недели постоянную, с 3 недели съемную.

- Множественные осколки головки и шейки сопоставляют хирургически, после чего осуществляют иммобилизацию конечности. Неподвижность сохраняют 3 недели, после чего приступают к разработке локтевого сустава. При невозможности восстановить костную структуру, её удаляют и заменяют эндопротезом.

- Лечение травмы нижней трети луча, типичного перелома консервативное: при отсутствии смещения лонгету устанавливают сразу, при его наличии – после вытяжения.

Также необходимо помнить сколько носить гипс при переломе лучевой кости.

Реабилитация

Реабилитация после перелома лучевой кости направлена на восстановление нарушенной функции конечности, предупреждение контрактуры суставов, лимфостаза, сдавливания сосудов.

Она включает:

- Дозированную лечебную физкультуру, трудотерапию,

- Массаж,

- Физиотерапию.

Во время ношения постоянного гипса выполняют активные движения пальцами и плечами, чтобы улучшить артериальный приток и венозный отток в зоне перелома, снять отечность. В первые дни после травмы для предотвращения застоя нужно держать руку в приподнятом положении. На 8-11 сутки травматический отек исчезает бесследно. Если отек не проходит, устранить его поможет только ослабление лонгеты травматологом. С 3 недели болезни постоянная повязка заменяется съемной лонгетой или фиксатором, их ношение чередуется с дозированной гимнастикой.

Утраченная конечностью функция обычно восстанавливается через 1,5-2 месяца после окончания лечения.

Физиотерапия

К процедурам приступают после снятия гипса. Физиотерапия включает:

- Ультразвук с обезболивающими, противовоспалительными препаратами,

- УВЧ-терапию,

- Электрофорез,

- Магнитотерапию.

Лечебная физкультура

Разработать переломы лучевой кости можно при помощи простых упражнений. Некоторые можно выполнять, не снимая лонгеты:

- Перекладывание спичек или других мелких предметов,

- Сгибание, разгибание пальцев рук,

- Круговые движения в плечевом суставе,

- Опускание, поднимание плеч,

- Подъем руки до уровня головы.

После снятия фиксирующей повязки присоединяются упражнения для лучезапястного и локтевого сустава:

- Сгибание-разгибание кисти, круговые движения,

- Исходное положение – кисти плашмя на столе. Поднимание и опускание ладони, пальцы при этом лежат на плоской поверхности.

- Сгибание-разгибание, круговые вращения в локтевом суставе.

Упражнения выполняются 10-15 раз по 3 подхода. Длительность гимнастики – не менее 20-30 минут.

Возможные осложнения

Осложнения перелома лучевой кости в типичном месте:

- Травма срединного нерва,

- Гематома вследствие ранения сосуда,

- Отеки окружающей кости ткани из-за препятствия лимфооттоку,

- Надрывы мышц, разрывы сухожилий,

- Гемартроз, воспаление сустава, посттравматический остеоартроз.

Последствия перелома лучевой кости со смещением:

- Неправильно сросшийся перелом лучевой кости грозит изменением оси конечности, сдавливанием сосудов, нервов,

- Ишемической контрактурой – стойкой тугоподвижностью сустава вследствие нарушения его трофики,

- Постоянным болевым синдромом, утратой конечностью функции.

Источник

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

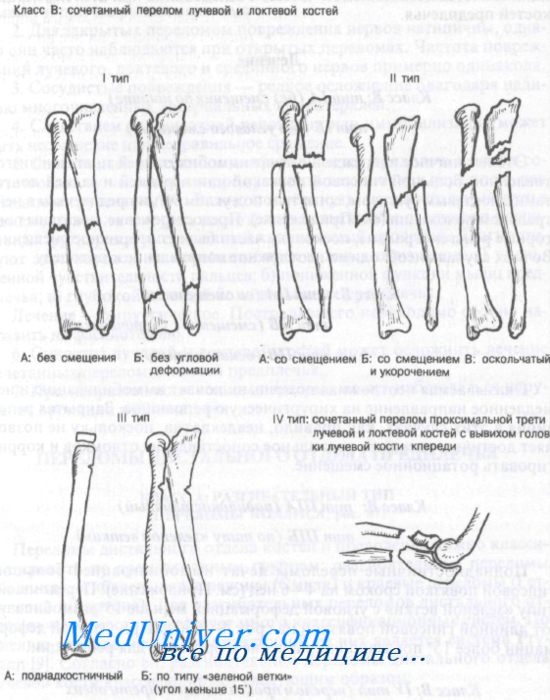

Сочетание переломов лучевой и локтевой костей чаще всего встречаются у детей. Будут рассмотрены только два вида переломов — поднадкостничный и переломы по типу «зеленой ветки», поскольку остальные переломы этого типа требуют неотложного направления к хирургу-ортопеду для репозиции под общей анестезией.

Переломы диафиза предплечья возникают под действием двух травмирующих механизмов. Прямой удар, например при автодорожной травме, — наиболее часто встречающийся механизм. Непрямой механизм — падение с развитием продольной компрессии — может привести к сочетанному перелому костей предплечья.

Обычно отмечают боль, опухание и потерю функции кости и предплечья. Иногда наблюдают парезы лучевого, срединного и локтевого нервов, которые нужно обязательно исключить путем тщательного физикального обследования с документированием.

Для определения положения костных фрагментов обычно достаточно переднезадней и боковой проекций. Снимки делают с захватом лучезапястного и локтевого суставов, чтобы подключить такие внутрисуставные повреждения, как вывих или подвывих.

Для закрытых переломов костей предплечья повреждение сосудисто-нервного пучка нетипично. Тем не менее документирование их функции является неотъемлемой частью обследования при всех переломах костей предплечья.

Лечение сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Класс В: тип IA (без смещения по ширине), тип IБ (без углового смещения). Это нетипичное повреждение лечат иммобилизацией тщательно изготовленной большой гипсовой повязкой или передней и задней лонгетами с локтевым суставом, согнутым под углом 90°, и предплечьем в нейтральном положении (см. Приложение). Предостережение: показаны повторные рентгенограммы, поскольку часто бывает вторичное смещение. Во всех случаях необходимо неотложное направление к ортопеду.

Класс В: тип IIА (со смещением), тип IIБ (смещение с укорочением), тип IIB (оскольчатый). Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию и немедленное направление на хирургическую репозицию. Закрытая репозиция в этих случаях, как правило, неадекватна, поскольку не позволяет достичь и удержать правильное сопоставление отломков и корригировать ротационное смещение.

Класс В: тип IIIА (поднадкостничный), тип IIIБ (по типу «зеленой ветки»). Поднадкостничные переломы лечат иммобилизацией большой гипсовой повязкой сроком на 4—6 нед. Переломы по типу «зеленой ветки» с угловой деформацией меньше 15° иммобилизуют длинной гипсовой повязкой на срок 4—6 нед. При угловой деформации более 15° показано направление к ортопеду для репозиции.

Класс В: IV тип (перелом проксимальной трети обеих костей предплечья в сочетании с передним вывихом головки лучевой кости). Эти переломы требуют открытой репозиции и внутренней фиксации.

Аксиома: комбинированный перелом проксимальной трети лучевой и локтевой костей обычно сочетается с передним вывихом головки лучевой кости.

Осложнения сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей имеют множество осложнений.

1. При открытых переломах часто встречается инфекция, но она бывает и при закрытых переломах.

2. Для закрытых переломом повреждения нервов нетипичны, однако они часто наблюдаются при открытых переломах. Частота повреждений лучевого, локтевого и срединного нервов примерно одинакова.

3. Сосудистые повреждения — редкое осложнение благодаря наличию многочисленных артериальных коллатералей,

4. Следствием неадекватной репозиции или иммобилизации может быть несращение или неправильное сращение.

5. Сочетанным переломам диафизов костей предплечья может сопутствовать туннельный синдром, захватывающий как переднюю, так и заднюю группы мышц. Важно подчеркнуть, что дистальный пульс может оставаться в норме, несмотря на повышенное давление в фасциальных футлярах и уменьшенный капиллярный кровоток. Диагностируют этот перелом на основании трех важных признаков: а) уменьшенной чувствительности пальцев; б) пониженной функции мышц предплечья; в) глубокой ноющей боли в мышцах предплечья.

Лечение — хирургическое. Пострадавшего необходимо срочно направить на фасциотомию.

6. Синостоз лучевой и локтевой костей может осложнить лечение сочетанных переломов костей предплечья.

7. При неправильно леченном переломе может наблюдаться нарушение пронации и супинации.

— Также рекомендуем «Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Скуловая кость является парным образованием, входящим в состав лицевого отдела черепа. Ее повреждение часто вызвано ушибом или ударом твердым предметом.

Строение скелета скулы

Она условно разделяет череп на мозговой и лицевой отделы. Её форма напоминает неправильный четырехугольник с тремя плоскостями и двумя отростками. За счёт своего анатомического расположения, скула граничит с четырьмя костями. К ним относят лобную, височную, клиновидную, а также верхнюю челюсть.

Лобный отросток скуловой кости соединяется с скуловым ответвлением, локализующимся на лобной кости. При их соединении происходит образование грубого шва с располагающимися на нем зубчиками.

Височный отросток располагается кзади, образуя скуловую дугу с одноименной костью.

В строении этого отдела выделяется наличие трёх плоскостей, в состав которых входит латеральная, глазничная и височная. Глазничный отдел имеет гладкую поверхность и является частью орбиты. На ней располагается глазнично-скуловое отверстие. Височная плоскость участвует в формировании одноименной ямки, на ней можно обнаружить скуло — височное отверстие.

Латеральная поверхность данной кости имеет выпуклую форму.

Скуловая кость выполняет несколько важных функций, таких как:

- Перераспределение нагрузки с других отделов.

- Участие в формировании глазницы, помогающей удерживать глазное яблоко в нужном положении.

- Образование внешней формы лица.

Классификация и признаки перелома скулы

В клинической практике выделяют несколько классификаций перелома скулы. Для подразделения учитывают локализацию костного повреждения, а также длительность его наступления и сопутствующие проявления.

Перелом кости скулы разделяют на повреждение:

- С признаками смещения.

- Без смещения отломков.

- С нарушением целостности пазухи в верхней челюсти.

Перелом в области скуловой дуги разделяют на:

- Повреждение со смещением.

- Повреждение без смещения.

В зависимости от времени, когда произошла травма, перелом может быть:

- Свежим. В этом случае проходит не более 10 суток от случившегося.

- Застарелым. От момента перелома проходит от 10 суток до месяца.

- Неправильно сросшимся. От момента воздействия травмы проходит более месяца.

По механизму повреждения кости он может быть:

- Открытым.

- Закрытым.

- Линейным.

- Оскольчатым.

Симптомы перелома скулы отличаются большим разнообразием, что зависит от тяжести травмы, вовлечения рядом расположенных органов. К часто встречающимся симптомам относят:

- Развитие нестерпимых болевых ощущений, возникающих в покое и усиливающихся при попытке открывания рта.

- Нарушение подвижности челюсти.

- Внешние изменения черепа, связанные со сдвигом отломков и повреждением мягких тканей. Лицо теряет асимметрию, нарастает отек тканей, отмечается появление ссадин с кровотечением.

- Нарушение кожной чувствительности в области нижнего века, скулы, а также носового крыла. Данные симптомы вызваны повреждением подглазничного нерва. Чувствительность может снижаться или полностью исчезать.

- Кровотечение из носовой полости.

- Двоение в глазах.

- Прощупывание костного выступа во время пальпации скулы.

- Появление Синдрома Пурчера, развивающегося спустя двое суток с момента получения травмы. Заболевание сопровождается быстрым нарушением зрения, вызванным повреждением сетчатки в виде отслойки или атрофией зрительного нерва.

- Нарастание гематомы в области глазниц, щеки, нижней челюсти. При продолжающемся кровотечении гематома нарастает и спустя несколько дней может распространиться на шею.

Диагностика скуловой кости

Диагностика перелома скулы начинается с осмотра пациента и выяснения жалоб. Врач уточняет механизм травмы, а также условия её возникновения, динамику патологического процесса и способы оказания помощи до прибытия медицинского работника.

Во время осмотра проводят оценку состояния кожных покровов с определением их окраски, а также наличия повреждений мягких тканей. При пальпации определяют наличие костных отломков по хустящим звукам (крепитация), а также чувствительность окружающих тканей и степень нарастания отека.

Из дополнительных методов применяют:

- Рентгенографию черепа. Исследование выполняют в нескольких проекциях, что позволяет определить состояние скуловой кости и её отростков. При незначительных повреждениях метод может быть недостаточно информативным, так как не имеет высокой точности.

- Магнитно-резонансную или компьютерную томографию. Данные методы диагностики являются наиболее точными, так как позволяют выявить незначительные изменения структуры костной ткани.

Первая помощь при подозрении на перелом

Переломы участка скуловой кости и дуги предусматривают оказание неотложной помощи в ранние сроки после получения травмы.

Важно! Оперативная помощь в значительной степени снижает риск осложнений и облегчает оказание квалифицированной помощи.

В качестве первых мероприятий назначают:

- Прикладывание холода. При использовании подручных холодных предметов их необходимо обмотать чистой тканью или бинтом. Прикладывание выполняется по 10—15 минут с перерывом на 10 минут.

- Прикладывание стерильной повязки на повреждённую поверхность. При наличии инородных предметов или осколков запрещено самостоятельное удаление фрагментов. Для того чтобы снизить риск инфицирования прикладывают стерильную салфетку.

- Фиксацию челюсти. При выраженном болевом синдроме, возникающем во время разговора или движения на нижнюю челюсть накрывают повязку, закрепляющуюся на затылке. Для этого можно использовать бинт или любые подручные средства, например, ремни или пояса.

- Остановку кровотечения. Повреждение сосудов может сопровождаться обильным кровотечением, которое останавливает сам пациент, пережимая артерию или вену в месте нарушения целостности.

Лечение

Лечение скулы при переломе проводится с помощью двух основных способов. Это оперативные и консервативные методы. Их подбор осуществляется в зависимости от того, какой вид имеет участок перелома, а также какие симптомы выявлены и задействованы ли в процессе соседние органы. Учитывается также когда было получено повреждение и динамика самочувствия.

При легком виде травмы, отсутствии признаков смещения отломков назначаются консервативные методы.

Оперативное лечение показано в тех случаях, если наблюдается смещение отломков кости или вовлекаются соседние участки в патологический процесс. В настоящее время применяется большое количество методик оперативного доступа.

Методы оперативного лечения

Лечить с помощью операций необходимо скуловерхнечелюстной перелом или перелом смещённой кости с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи. Хирургическое лечение проводится после полной подготовки пациента и выполнении необходимого объема обследования. Этот вид лечения выполняют в условиях стационара отделений челюстно-лицевой хирургии.

Метод Маларчука Ходоровича

Подобная методика применяется в хирургической практике при лечении недавно произошедших переломов, а также длительно существующих травм. Процедура заключается в наложении специального фиксирующего аппарата, который закрепляют в месте опоры на теменной кости. После её проведения не требуется использования более сложных хирургических методик, которые предусматривают вправление скуловой кости и её дуг с последующим наложением костного шва. Положительный эффект после использования техники Маларчука Ходоровича достигается более чем в 90%.

Метод Кина

Способ оперативного вмешательства относится к одному из сложных в техническом исполнении. Он показан для лечения пациентов с переломом и отрывом скулы от верхней челюсти. А также при травмах в области височной и лобной костей. Техника заключается в рассечении слизистой оболочки на участке, где образуется переходная складка к альвеолярному гребню. После обнажения кости производят их подтягивание элеватором Карапетяна кверху и кнаружи, тем самым фиксируя отломки.

Метод Дубова

Этот вид оперативного вмешательства показан при переломах, в результате которых происходит повреждение гайморовой пазухи. Техника заключается в выполнении разреза в области верхней ареолярной складке рта с последующей гайморотомией. После вскрытия пазухи полость её выравнивается, промывается и тампонируется ватной турундой.

Ватная турунда смачивается раствором йодоформа. Вводить её необходимо через носовой ход. Через две недели турунду извлекают, так как начинается срастание отломков.

Метод Казаньяна

Методика внеротового доступа применяется в тех случаях, если у пациента диагностирован сложный перелом. При этом характере травмы кость не может самостоятельно удерживаться. Под глазницей выполняется разрез, а также в области скуловой кости. После обнажения костей проделывают несколько отверстий, через которых в последующем протаскивают проволоку. В последующем проволока потягивается и костные отломки соединяются. Проволока выводится наружу и фиксируется с помощью петли и крючка. Данные элементы присоединяют к стержню повязки-шапочки.

Метод Лимберга

Данный способ показан при травме скулы с незначительными повреждениями пазух. В клинической практике подобная методика применяется часто. Для её выполнения пациента необходимо уложить на ровную поверхность на сторону, противоположную от перелома. Однозубным крючком выполняется прокол кожи, после чего в горизонтальном положении производят его введение под смещённую часть скуловой кости. После фиксации обломков слышится характерный щелчок, при этом врач выполняет движения в противоположную сторону от сдвига. Из-за того, что крючок вводят через кожу требуется назначение антибиотиков.

Метод Дюшанта

Подобный способ фиксации применяется при легких переломах. Для выполнения данной методики используют щипцы со щечками, имеющими острые зубчики. Фиксация кости проводится путём прокола на коже и подхватывания щипцами сдвинутой кости. Её возвращают на место сохраняя естественное положение.

Консервативное лечение

Консервативные методы лечения нужен в случаях, если выявлен перелом скулы без смещения и повреждения соседних костных структур. Кроме того, лечение назначается в соответствии с самочувствием пациента, наличием сопутствующих травм или соматических заболеваний.

Пациенту рекомендуют соблюдать постельный режим. Питание при этом должно быть щадящим с исключением употребления твёрдой пищи. Еду необходимо готовить в измельченном виде, что позволит избежать последующей травматизации тканей.

Из лекарственных средств применяют:

- Нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают выраженность отека и воспаления тканей, а также уменьшают болевой синдром. Наиболее часто применяют Ибупрофен или Кеторол.

- Наркотические анальгетики. Данная группа средств показана при сильно болевом синдроме.

- Антибиотики. Средства с антибактериальной активностью показаны для профилактики последующих нагноительных процессов. Средняя продолжительность лечения составляет 7—14 дней. При этом предпочтительно использовать препараты с широким спектром антимикробного действия.

Сколько срастается и сроки заживления

Длительность срастания ткани при переломе скуловой кости является строго индивидуальной. Это связано со степенью тяжести перелома, сопутствующими патологиями, длительностью проведения первой помощи, а также осложнениями. Необходимо учитывать также и возраст пациента. Это связано с тем, что в молодом возрасте скорость срастания более быстрая из-за состава костной ткани.

Средние сроки заживления перелома скуловой кости без смещения равны 3 неделям.

Если выявлены переломы участка скулы и дуги со смещением костных отломков, когда пациенту требуется медицинская помощь с оперативным вмешательством, длительность заживления увеличивается. Она может составлять два месяца.

Возможные последствия

Последствия перелома скулы могут быть связаны с несвоевременным оказанием медицинской помощи, тяжелым травматическим воздействием, а также повреждением соседних отделов или появлением множественных осколков.

В клинической практике осложнения встречаются достаточно редко.

Из наиболее распространённых последствий выделяют:

- Внешнюю деформацию лицевого черепа, вызванную изменением скуловой кости.

- Развитие воспалительного процесса. Инфекция может попадать при нарушении целостности мягких тканей, одонтогенном распространении микробов, а также из-за повреждения пазухи. Процесс сопровождается отеком тканей, гиперемией, болезненностью при пальпации. Переход в нагноение проявляется образованием гнойного налёта с неприятным запахом.

- Хронический синусит.

- Контрактуру нижней челюсти. Речь пациента становится смазанной из-за невозможности полноценного открывания рта.

Особенности восстановления

Период восстановления при сломанной скуле начинается с момента оказания мед помощи. После фиксации отломков пациенту назначается покой, полноценное питание и противовоспалительная терапия, она направлена на профилактику инфекционного процесса.

Назначение анальгетиков позволяет уменьшить выраженность дискомфорта у пациента.

Важно! Для ускорения процесса заживления используют массаж и физиотерапевтическое воздействие.

Массаж применяется для улучшения периферического кровотока, поддержания тонуса мышечных волокон, а также предупреждения контрактур. Его разрешено выполнять на стационарном этапе и до момента полного срастания костей.

Физиотерапевтические процедуры не только улучшают кровоток, но и стимулируют рост костной мозоли. Наиболее часто применяют магнитотерапию, электрофорез с лекарственными средствами, а также УВЧ. Средний курс процедур равен 10 дням. Назначение этого метода в послеоперационном периоде направлено на снижение выраженности воспаления с устранением отека тканей.

В тех случаях, если у пациента повреждена скуловая кость, перелом которой может причинить выраженный дискомфорт и осложнения, необходимо в ранние сроки обратиться за помощью к врачу.

Источник