Переломов шан ян

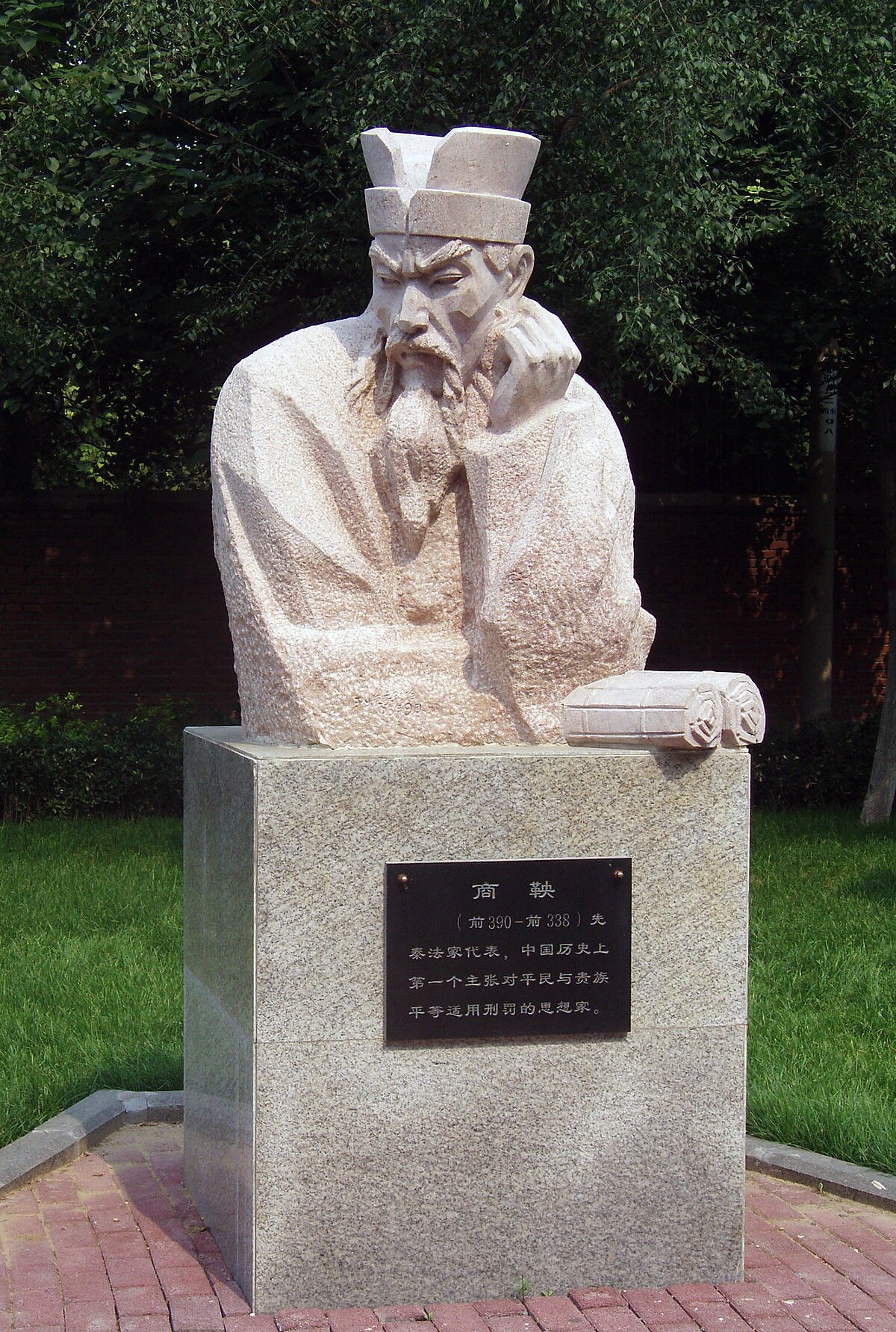

Шан Ян (кит. упр. 商鞅, пиньинь Shang Yang) Прави́тель о́бласти Шан, собственное имя — Гунсунь Ян (кит. трад. 公孫鞅, упр. 公孙鞅, пиньинь Gōngsūn Yāng , 390 до н. э. — 338 до н. э.) — китайский мыслитель и политический деятель, один из основоположников легизма — философско-политического учения, противного учениям даосизма и конфуцианства.

Биография[править | править код]

Гунсунь Ян, более известный как Шан Ян, был выходцем из обедневшей аристократической семьи царства Вэй, отчего его летописцы называли также «вэйским Яном». Побочный сын правителя царства, Гунсунь Ян занимал невысокий чиновничий пост чжуншуцзы (чуть выше секретаря) при первом министре Гун Шу-цзо. Стремясь выдвинуться, он предложил вэйскому правителю план радикальных реформ государства в рамках идеологии легизма. Получив категорический отказ, Гунсунь Ян покинул родину и в 361 году до н. э. поступил на службу к правителю царства Цинь Сяо-гуну (правил в 361—338 годах до н. э.), при котором стал первым советником[1].

Начиная с 356 года до н. э. Шан Ян провёл ряд важнейших политических и экономических реформ, направленных на абсолютизацию царской власти, подрыв экономического и политического положения родовой аристократии, укрепление положения общинной земледельческой верхушки. Стройный и цельный план Шан Яна был нацелен прежде всего на централизацию управления, рост производства зерна и увеличение военной мощи государства, провозглашённые «Единым». Все остальные занятия, отвлекающие народ от этого — развлечения, торговля, изучение наук, музыка и т. п., — были объявлены «паразитами», способствующими ослаблению, а то и гибели государства, и фактически подлежали преследованию. В ходе административной реформы Шан Яна все царство Цинь было разделено на 31 уезд (сян) во главе с назначенными правителем губернаторами. Знати и чиновникам было строго запрещено заниматься личными делами и преследовать корыстные цели. За нарушение соответствующих запретов, да и всех остальных выпущенных в большом количестве указов, воспринимавшихся в качестве некоего свода законов, следовали суровые наказания даже в случае небольших проступков.

Новые законы в Цинь стали обязательными под угрозой жестокого наказания не только для чиновников, но и для всех подданных царя, включая даже наследника престола. Однажды случилось так, что сын правителя нарушил закон, запрещавший надевать в будни праздничную одежду. Тогда Шан Ян сказал: «Законы не действуют потому, что верхи общества их нарушают». Он хотел отдать наследника под суд, но его нельзя было наказывать. Тогда по настоянию Шан Яна строго наказали наставника принца Цяня и выжгли клеймо на лбу учителя Гунсунь Цзя. Через четыре года принц Цянь вновь нарушил закон, за что он был наказан отрезанием носа, а наследник Ин Сы, будущий правитель Хуэйвэнь-ван (англ.) был выслан из дворца. Эти беспощадные наказания убедили циньцев в неотвратимости кары за нарушение новых законов и заставили их неукоснительно соблюдать все указы царя. Но одновременно это жестокое наказание зародило у наследника престола глубокую ненависть к Шан Яну, что в будущем для реформатора имело роковые последствия.

В результате легистской революции Шан Яна все привилегии циньской родовой аристократии были ликвидированы, и власть в Цинь перешла к чиновной бюрократии. Было открыто провозглашено, что знатность в Цинь отныне будет зависеть не от родовитости, а исключительно от личных заслуг каждого отдельного человека на службе циньскому государству. Шан Ян рекомендовал выдвигать в первую очередь тех, кто доказал свою преданность государю на службе в войске. Это открыло широкие карьерные возможности на государственной и военной службе способным лицам самого разного социального происхождения, в том числе и уроженцам других царств, к которым принадлежал и сам Шан Ян, выходец из Вэй, враждебного Цинь царства.

Шан Яном был принят целый ряд мер для увеличения производства зерна путём поощрения частной инициативы за счет ослабления сельской общины. Так, пустоши, превращенные кем-либо в поля, становились его частной собственностью. Это само по себе было революционным нововведением, поскольку до этого нигде в Китае земля не была чьей-то собственностью. Таким образом, Шан Ян впервые в истории Китая закрепил частную собственность на землю. В дальнейшем царство Цинь, используя наличие больших площадей свободной земли, захваченной у жунов, привлекало массы колонистов из перенаселенных центральных царств, давая им большие льготы — полное освобождение от всех налогов на 10 лет для строительства дома и распашки земли, а также освобождение от военной службы на три поколения вперед. Этим Цинь одновременно увеличивало собственную мощь и уменьшало людской потенциал соседних государств[2].

Распространенные ранее большие семьи, где вместе проживали несколько поколений, теперь подвергались принудительному разделению. Изданный по этому поводу закон гласил: с тех семей, где вместе в одном помещении живут родители, сыновья, старшие и младшие братья с их жёнами, налог брать в удвоенном размере. Были также введены единые для всего царства Цинь меры длины и веса. Впоследствии, после объединения Китая под властью Цинь в 221 г. до н. э., эти меры были распространены на весь Китай.

Для полного контроля за населением была введена система круговой поруки, при которой ответственность за действия одного человека несли все его соседи, включённые в «пятёрки» и «десятки». Это заставляло всех циньских подданных следить друг за другом и заранее доносить властям на соседей в страхе перед коллективными репрессиями. Аналогичная, но ещё более жёсткая система круговой поруки была введена в армейских подразделениях[3]. Система «пятерок» и «десяток» (шиу), связывающая соседей взаимной ответственностью, породила в дальнейшем систему круговой поруки в деревне (баоцзячжиду), просуществовавшей в разных вариантах до XX в.

Одним из важнейших средств укрепить государство Шан Ян считал войну. Согласно его доктрине, царство Цинь должно было вести постоянную войну с каким-либо соседним царством хотя бы ради поддержания высокой боеспособности своей армии. В 352 году до н. э., возглавляя циньские войска в качестве стратега, Шан Ян нанес крупное поражение войскам родного царства Вэй, которое было вынуждено отдать Цинь ряд территорий и перенести столицу из ставшего приграничным города Аньи в Далян.

В 340 году до н. э. Шан Ян предложил правителю Сяо-гуну снова напасть на Вэй, обосновав это следующим образом: «Цинь и Вэй друг для друга — смертельная болезнь. Либо Вэй поглотит Цинь, либо Цинь поглотит Вэй. Почему это так? Княжество Вэй располагается к западу от важных горных теснин, его столица — Аньи, оно граничит с Цинь по реке Хуанхэ, и оно одно обладает преимуществом владения землями к востоку от гор. Используя эти выгоды, Вэй может вторгнуться в Цинь со своих западных земель и в неблагоприятном для нас случае захватит наши восточные земли. Ныне, благодаря вашей, правитель, мудрости и совершенствам, наше царство процветает, а армия Вэй в прошлом году потерпела сильное поражение от войск царства Ци, чжухоу (владетельные князья) отвернулись от Вэй. Это позволяет напасть на Вэй».

Правитель Цинь согласился с доводами Шан Яна и, поставив его во главе циньского войска, отправил походом на Вэй. Узнав о выступлении Цинь, вэйский правитель, назначив командовать своими войсками принца Ана, распорядился нанести ответный удар. Обе армии стали друг против друга, готовясь к сражению. Тогда Шан Ян послал вэйскому командующему письмо, которое гласило: «Мы когда-то с княжичем были в дружеских отношениях. Ныне мы командуем армиями двух государств, и нам трудно решиться напасть друг на друга. Я бы мог встретиться с княжичем лицом к лицу, заключить союз, посидеть за радостной трапезой, а потом отвести войска и тем самым принести покой и Цинь и Вэй».

Не ожидая никакого вероломства, принц Ан согласился с этим предложением и пришёл на встречу, не позаботившись об обеспечении своей безопасности. После встречи и заключения союза, во время трапезы, спрятанные в засаде циньские воины внезапно напали на принца Ана и пленили его, а затем циньцы напали на вэйскую армию, полностью разбили её и вернулись с победой в Цинь (340 г. до н. э.). В результате поражения вэйцы были вынуждены отдать царству Цинь все земли к западу от Хуанхэ (район Хэвай)[1].

За большие заслуги перед государством Гунсунь Ян был пожалован 15 деревнями в области Шан, правителем которой стал, из-за чего он стал известен под именем Шан Яна, а в китайских летописях он называется Шанцзюнем (правителем области Шан). Однако в 338 году до н. э., после смерти царя Сяо-гуна на циньский престол воссел его сын Хуэйвэнь-ван (правил в 338—325 годах до н. э.), крайне ненавидевший Шан Яна за жестокие наказания его учителей. Новый правитель обвинил Шан Яна в государственной измене и приказал его схватить. Спасаясь от преследования, Шан Ян бежал в царство Вэй. Но вэйцы, негодуя на него за проявленное по отношению к принцу Ану вероломство и нападение во главе циньского войска на их царство, не только не дали ему бежать в какое-либо другое княжество, но и выдворили его обратно в царство Цинь. После этого Шан Ян направился в принадлежавшую ему область Шан, где им была набрана собственная армия. В поисках выхода из тяжёлой ситуации Шан Ян попытался напасть на небольшое царство Чжэн, вероятно, с целью создать собственное независимое владение. Но он был настигнут преследовавшими его циньскими войскими, разбит в сражении под чжэнским Мяньчи, захвачен в плен и казнён. Вслед за этим согласно циньскому закону о государственных преступниках был истреблён и весь его род[1].

Несмотря на казнь Шан Яна, все его реформы были оставлены в силе, поскольку способствовали усилению царской власти. Эти реформы привели к неуклонному усилению царства Цинь, которое сумело завоевать все остальные древнекитайские царства и объединить Китай под своей властью.

Основные положения теории Шан Яна[править | править код]

- Правитель царства должен управлять государством, не обращая внимания на древние традиции и суждения народа, а исходя из современных реалий и текущих государственных интересов[4].

- Основным средством управления государством являются не проповеди добродетелей, а ясные и доступные пониманию законы, нарушение которых должно сурово и неотвратимо наказываться[5]. Правитель стоит над законом, но все остальные подданные, включая наследника престола, должны неукоснительно соблюдать закон[6].

- Народ не имеет никакого права обсуждать законы, издаваемые правителем, даже одобрять их он не имеет права. Народ должен лишь слепо повиноваться законам и указам правителя, будучи лишь материалом для его деятельности, подобно глине в руках гончара.

- Для государства ценность составляет только армия и заготовка зерна, одобряется также производство простых тканей.

- Почитание традиций, культ предков, конфуцианские ценности, учёность, ритуал, музыка, литература являются паразитами, которые отвлекают народные массы от Единого — заготовки зерна и войны[7].

- Боевые заслуги и заслуги в заготовке зерна и сдаче зерна государству следует поощрять присвоением ранга знатности и чиновнической должности, а также освобождением от повинностей. Знатность циньских подданных была расписана по иерархии из более чем двадцати рангов.

- Всех людей следует ценить исключительно по их заслугам, а не по их происхождению[8]. Принадлежность к аристократическому роду не имеет никакого значения. Следует выдвигать в первую очередь людей, которые проявили себя на воинской службе циньскому правителю, даже если это были бы выходцы из других царств.

- Все равны перед законом, поощрения и наказания проводятся в строгом соответствии с законом за определённые поступки.

- Подушный налог зерном приводит к тому, что все «бездельники» в семьях оказываются вынужденными работать. С семей, в которых два или более братьев живут вместе, не разделив между собой земли, следует брать налог в двойном размере.

- Человек изначально порочен и даже из-за малой выгоды способен на тяжкие преступления, если только его не остановит страх перед суровым наказанием. Поэтому следует применять очень строгие наказания даже за малые провинности, чтобы у людей не возникала никакая мысль о нарушении закона, большом или малом. Это называлось «искоренение наказаний через наказания»[9].

- Следует поощрять доносительство как меру предупреждения проступков и давать за сообщения о нарушении закона ранги знатности как за совершение воинского подвига. Тот же, кто покрывает преступника, должен наказываться наравне со сдавшимся в плен.

- Следует утвердить круговую поруку так, чтобы за проступок одного отвечала вся семья или община, а всех жителей царства приписать к пятеркам и десяткам семей. То же самое следует сделать в армии, объединив воинов в пятерки и десятки, связанные круговой порукой так, чтобы воины сами следили друг за другом и не допускали нарушения воинской дисциплины в своем подразделении.

- Следует поощрять освоение всеми желающими пустующих земель и превращенные в поля пустоши признать частной собственностью тех, кто их сумел освоить.

- Следует поощрять переселенцев из других стран для освоения пустующих земель, давать им льготы в налогах и повинностях. Тем самым царство Цинь будет увеличивать собственную мощь и ослаблять своих соседей даже без войны.

- Следует военные заслуги измерять в головах убитых противников. Отстающие подразделения строго наказывать. За невыполнение приказов или гибель командира казнить всё подразделение. За отсутствие доблестных поступков наказывать командиров подразделений.

Значение работ Шан Яна[править | править код]

Идеи Шан Яна оказали огромное воздействие не только на его современников, но и на многие последующие поколения. Благодаря их внедрению в жизнь циньские цари менее чем за сто лет сумели превратить своё государство в сильнейшее из семи «Сражающихся царств» (эпоха Чжаньго), что дало возможность Цинь Шихуану объединить Китай под властью Цинь. Однако уже в древности оценка идей Шан Яна не была однозначной. Признавая большие практические результаты их применения, многие китайские мыслители не могли примириться с рядом важнейших положений легизма, наиболее полно развитых Шан Яном. Так, у них не находили понимания идея природной порочности человека, идея пользы войн и максимально агрессивной внешней политики, идея установления единого и общего для всех свода наказаний, идея введения круговой поруки при ответственности за совершенное преступление, идея безусловного запрета на свободное распространение каких-либо учений, а также физическое уничтожение любых письменных произведений, хоть как-то противоречивших нормам легизма. Тем не менее, многовековая борьба против учения Шан Яна привела только к формальной победе над ним, так как в ходе этой борьбы все остальные философско-политические учения Китая (и прежде всего конфуцианство) утратили свои первоначальные черты, вобрав в себя многие положения легизма, в том числе и такие, которые вызывали наибольшее отторжение.

В современной историографии Шан Ян известен прежде всего как человек, первым сформулировавший законченный принцип тоталитарного государства. До нашего времени дошёл принадлежащий ему трактат «Книга Правителя области Шан» (Шан Цзюнь Шу) — о вопросах аутентичности текста см. статью Л. С. Переломова во введении к русскому переводу.

Шан Ян в популярной культуре[править | править код]

- В китайском телесериале «Династия Цинь» (2007) роль Шан Яна исполнил Ван Чжифэй.

Литература[править | править код]

- «Книга Правителя области Шан», перевод Л. С. Переломова, НИЦ «Ладомир», Москва, 1993

- Ударцев С. Ф. «История политических и правовых учений (Древний Восток)» Издательский дом СПбГУ, СПб, 2007

- Переломов Л. С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.334 с.

- Илюшечкин В. П. Конфуций и Шан Ян о путях объединения Китая // XVI Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I, М., 1985. С.36-42.

- Калюжная Н. М. Влияние учения Шан Яна на социально-политические взгляды Чжан Бинлиня // XVIII Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 3. М., 1987.

Примечания[править | править код]

Источник

ØÀÍ ßÍ

ØÀÍÜ ÖÇÞÍÜ ØÓ

ÑÂÈÒÎÊ ÏßÒÛÉ

/92/ Ãëàâà 26

ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÏÐÀÂ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ 1

[Ñÿî] ãóí ñïðîñèë Ãóíñóíü ßíà: «Äîïóñòèì, êòî-òî óñòàíîâèò ñåãîäíÿ çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ è ïîæåëàåò, ÷òîáû óæå ê óòðó ñëåäóþùåãî äíÿ ÷èíîâíèêè è íàðîä Ïîäíåáåñíîé âñå êàê îäèí óñâîèëè è ïðèäåðæèâàëèñü èõ, îòêàçàâøèñü îò ñîáñòâåííûõ [ñóæäåíèé]. ×òî ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü äëÿ ýòîãî?»

Ãóíñóíü ßí îòâåòèë: «Äëÿ [óñïåøíîãî] îñóùåñòâëåíèÿ çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé íàäëåæèò íàçíà÷èòü âûñøèõ è íèçøèõ ÷èíîâíèêîâ, ñïîñîáíûõ ïîíÿòü ñóùåñòâî çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé, äàáû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ âñåì ýòèì ïðè óïðàâëåíèè Ïîäíåáåñíîé. [×èíîâíèêè] äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ñûíó íåáà, äàáû îí ñìîã íàó÷èòü èõ âåäàòü çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè. Êîãäà îíè ïîëó÷àò óêàçàíèÿ îò ñûíà Íåáà, îíè îòïðàâÿòñÿ ê ìåñòó ñâîåé ñëóæáû. Åñëè êòî-ëèáî èç ÷èíîâíèêîâ, âåäàþùèõ çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, äàñò îøèáî÷íîå òîëêîâàíèå êàêîé-ëèáî ñòàòüè, íàäëåæèò íàêàçàòü åãî íà îñíîâàíèè [íåâåðíî èñòîëêîâàííîé] ñòàòüè. Åñëè êòî-ëèáî èç ÷èíîâíèêîâ, âåäàþùèõ çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, áóäåò ïåðåâåäåí [íà íîâóþ äîëæíîñòü] èëè óìðåò, íà åãî ìåñòî íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü äðóãîãî è îáÿçàòü åãî çàó÷èòü òî, ÷òî ñêàçàíî â çàêîíàõ. Íàäëåæèò íàçíà÷èòü åìó îïðåäåëåííûé ñðîê äëÿ çàó÷èâàíèÿ çàêîíîâ, äàáû óñïåë îí çà ýòî âðåìÿ îâëàäåòü îïðåäåëåííîé íîðìîé [çíàíèé]; åæåëè æå îí íå îâëàäååò ýòîé íîðìîé [çíàíèé], íàêàçàòü [åãî] ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà 2.

Îñìåëèâøåãîñÿ [ñàìî÷èííî] íàðóøèòü òåêñò óñòàíîâëåííûõ çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé, ñîñêîáëèòü èëè äîáàâèòü îäèí èëè áîëåå èåðîãëèôîâ, ïðèãîâàðèâàòü ê ñìåðòíîé êàçíè áåç [ïðàâà] íà ïîìèëîâàíèå. Åæåëè êòî-ëèáî èç âûñøèõ èëè íèçøèõ ÷èíîâíèêîâ èëè èç íàðîäà ñòàíåò îáðàùàòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèåì êàêîãî-ëèáî çàêîíà èëè ïðåäïèñàíèÿ, ÷èíîâíèêè, âåäàþùèå [236] çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, îáÿçàíû êàæäîìó èç íèõ äàòü ÷åòêèé è ÿñíûé îòâåò íà çàäàííûå âîïðîñû. Îíè äîëæíû êàæäûé ðàç íà áèðêå äëèíîé â îäèí ÷è è øåñòü öóíåé 3 ÷åòêî çàïèñûâàòü ãîä, ìåñÿö, äåíü è ÷àñ 4, êîãäà ê íèì îáðàòèëèñü ñ âîïðîñîì, à òàêæå /93/ íàçâàíèå çàêîíà èëè ïðåäïèñàíèÿ, î êîòîðîì èõ ñïðàøèâàëè, è îïîâåñòèòü îá ýòîì ÷èíîâíèêîâ è íàðîä Åñëè ÷èíîâíèê, âåäàþùèé çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, íå îïîâåñòèò [÷èíîâíèêîâ è íàðîä], òî åãî ñëåäóåò íàêàçàòü, ñîãëàñíî òåì çàêîíàì è ïðåäïèñàíèÿì, î êîòîðûõ åãî ñïðàøèâàëè 5. ×èíîâíèêè, âåäàþùèå çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, îáÿçàíû íåìåäëåííî ïåðåäàòü ëåâóþ ïîëîâèíó äîêóìåíòà 6 äîëæíîñòíûì ëèöàì, ñïðàøèâàâøèì î [ñìûñëå] äàííîãî çàêîíà è ïðåäïèñàíèÿ; ïðàâóþ æå ÷àñòü äîêóìåíòà îíè äîëæíû õðàíèòü í äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ 7 â ñïåöèàëüíîì ïîìåùåíèè, îïå÷àòàííîì ïå÷àòüþ ñòàðøåãî ÷èíîâíèêà. Åñëè [÷èíîâíèê, âåäàþùèé çàêîíàìè è ïðåäïèñàíèÿìè], óìðåò, òî âñå äåëà äîëæíû âåñòèñü íà îñíîâàíèè ñïèñêîâ [çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé, õðàíÿùèõñÿ â ÿùèêàõ]. Âñå çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ [äîëæíû] õðàíèòüñÿ âìåñòå.

Îäèí ýêçåìïëÿð çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé äîëæåí õðàíèòüñÿ âî äâîðöå ñûíà Íåáà. Ñ ýòîé öåëüþ ñëåäóåò âûñòðîèòü çàïðåòíîå çäàíèå, êîòîðîå íàäëåæèò çàïèðàòü íà çàìîê, äàáû íå äîïóñêàòü [íèêîãî], è îïå÷àòûâàòü. Ñàìè ýêçåìïëÿðû [çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé], õðàíÿùèåñÿ â ýòîì çàïðåòíîì çäàíèè, òàêæå äîëæíû áûòü îïå÷àòàíû ïå÷àòÿìè. Âñÿêèé, îñìåëèâøèéñÿ áåç ðàçðåøåíèÿ ñëîìàòü ïå÷àòü íà çàïðåòíîì çäàíèè, à òàêæå ïðîíèêíóòü â ýòî çäàíèå, âçãëÿíóòü íà çàïðåòíûå çàêîíû è ðàñïîðÿæåíèÿ è ñàìîâîëüíî èçìåíèòü õîòÿ áû îäèí èåðîãëèô òåêñòà èëè áîëåå, áóäåò íåïðåìåííî ïðèãîâîðåí ê ñìåðòíîé êàçíè áåç ïðàâà ïîìèëîâàíèÿ. Ïðèêàçû è ïðåäïèñàíèÿ [÷èíîâíèêè è íàðîä] ïîëó÷àþò åæåãîäíî ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè [ñ îáðàçöàìè], õðàíÿùèìèñÿ ïîä çàïðåòîì.

Ñûí Íåáà íàçíà÷àåò òðåõ âûñøèõ ÷èíîâíèêîâ-çàêîííèêîâ: îäíîãî â [âåäîìñòâî] äâîðöà 8, âòîðîãî ñîâìåñòíî ñ íèçøèìè ÷èíîâíèêàìè-çàêîííèêàìè â [âåäîìñòâà] þéøè 9 è òðåòüåãî — ê ïåðâîìó ñîâåòíèêó ñûíà Íåáà.  îêðóãàõ è óåçäàõ öàðåé 10 [íàäëåæèò] íàçíà÷àòü ïî îäíîìó âûñøåìó, à òàêæå [íåñêîëüêî} [237] íèçøèõ ÷èíîâíèêîâ-çàêîííèêîâ ïî îáðàçöó 11, ñóùåñòâóþùåìó â [öàðñòâå] Öèíü. Íà÷àëüíèêè îêðóãîâ, óåçäîâ è ñàìè öàðè äîëæíû èçó÷èòü çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ, õðàíÿùèåñÿ â çàïðåòíîì çäàíèè 12, è [çíàòü], î ÷åì â íèõ ãîâîðèòñÿ. Åñëè êòî-ëèáî èç èõ ÷èíîâíèêîâ èëè íàðîäà çàõî÷åò óÿñíèòü ñìûñë çàêîíà èëè ïðåäïèñàíèÿ, îí äîëæåí îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ê âûñøèì ÷èíîâíèêàì-çàêîííèêàì. /94/ È òîãäà âî âñåé Ïîäíåáåñíîé ñðåäè ÷èíîâíèêîâ è íàðîäà íå íàéäåòñÿ íè îäíîãî, íå çíàêîìîãî ñ çàêîíàìè. Êîãäà íèçøèå ÷èíîâíèêè[-çàêîííèêè] óáåäÿòñÿ, ÷òî íàðîä óñâîèë çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ, [äðóãèå] ÷èíîâíèêè íå ðåøàòñÿ íà áåççàêîíèå â îòíîøåíèÿõ ñ íàðîäîì, à ñàì íàðîä íå ïîñìååò íàðóøàòü çàêîíû, èáî åìó ïðèäåòñÿ òîãäà èìåòü äåëî ñ âûñøèìè ÷èíîâíèêàìè-çàêîííèêàìè.

Åñëè [êòî-ëèáî èç ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö] â ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ íàðîäîì íå áóäåò ñëåäîâàòü çàêîíó 13, òî ëþäè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèåì ê âûñøåìó ÷èíîâíèêó-çàêîííèêó, è òîò îáÿçàí îáúÿñíèòü èì, êàêîå íàêàçàíèå îæèäàåò [÷èíîâíèêà], íàðóøèâøåãî çàêîí. Ýòè ëþäè äîëæíû îçíàêîìèòü [ïðîâèíèâøåãîñÿ] ÷èíîâíèêà ñ ìíåíèåì âûñøåãî ÷èíîâíèêà-çàêîííèêà. Êîãäà ÷èíîâíèêè óçíàþò îá ýòîì, îíè íå îñìåëÿòñÿ ïîïèðàòü çàêîí â îòíîøåíèÿõ ñ íàðîäîì, à íàðîä íå ðåøèòñÿ ïðåñòóïàòü çàêîíû. È òîãäà â Ïîäíåáåñíîé íèêòî èç íàðîäà èëè ÷èíîâíîãî ëþäà, áóäü îí äàæå [ñàìûì] ìóäðûì è äîáðîäåòåëüíûì, [ñàìûì] êðàñíîðå÷èâûì è óìíûì, íå ñìîæåò âûìîëâèòü íè îäíîãî ñëîâà â îñóæäåíèå çàêîíà; ÷åëîâåê, èìåþùèé òûñÿ÷ó çîëîòûõ, íå ñìîæåò èñòðàòèòü è ìàëîé òîëèêè 14 [ýòîãî áîãàòñòâà íà îñóæäåíèå çàêîíà]. È òîãäà óìíûå è õèòðûå, ìóäðûå è ñïîñîáíûå, ïðåâðàòÿòñÿ â äîáðîäåòåëüíûõ, íà÷íóò îáóçäûâàòü ñâîè æåëàíèÿ è îòäàäóò âñå ñèëû îáùåìó äåëó.

Êîãäà íàðîä ãëóï, èì ëåãêî óïðàâëÿòü 15. È âñå ýòî áëàãîäàðÿ çàêîíó — [çàêîí] ÿñåí, äîñòóïåí ïîíèìàíèþ è íàäëåæèò ñòðîãî èñïîëíÿòü åãî. Çàêîí è ïðåäïèñàíèÿ — æèçíü íàðîäà è îñíîâà óïðàâëåíèÿ [ñòðàíîé], îíè îáåðåãàþò [ïðàâà] íàðîäà. Òîò, êòî ñòðåìèòñÿ óïðàâëÿòü ñòðàíîé, ïðåçðåâ çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ, ïîäîáåí ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïûòàåòñÿ èçáàâèòüñÿ îò ãîëîäà è õîëîäà, îòêàçûâàÿñü ïðè ýòîì îò ïèùè è îäåæäû; [238] èëè ÷åëîâåêó, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ èäòè íà âîñòîê, äâèãàÿñü ïðè ýòîì íà çàïàä. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî íåò íèêàêèõ íàäåæä íà îñóùåñòâëåíèå ýòîãî.

Êîãäà ñòî ÷åëîâåê ãîíÿòñÿ çà îäíèì çàéöåì, îíè äåëàþò ýòî îòíþäü íå èç æåëàíèÿ ðàçäåëèòü åãî íà ñòî ÷àñòåé, à ëèøü ïîòîìó, ÷òî [íèêòî] íå óñòàíîâèë ñâîèõ ïðàâ 16 [íà ýòîãî çàéöà]. [È íàîáîðîò], åñëè äàæå âåñü ðûíîê áóäåò íàâîäíåí ïðîäàâöàìè çàéöåâ, òî è òîãäà âîð íå ïîñìååò óêðàñòü çàéöà, èáî ïðàâî [ñîáñòâåííîñòè] íà íåãî óæå óñòàíîâëåíî. Èòàê, êîãäà ïðàâî [ñîáñòâåííîñòè] åùå íå óñòàíîâëåíî, òî äàæå ßî, Øóíü, Þé è Òàí — âñå îíè ðèíóëèñü áû â ïîãîíþ çà çàéöåì, íî êîãäà ýòî ïðàâî óæå îïðåäåëåíî, òî äàæå íèùèé âîðèøêà íå îñìåëèòñÿ ïîñÿãíóòü [íà çàéöà] 17. /95/ Íûíå çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ íåÿñíû, íå îïðåäåëåíû è èõ íàçâàíèÿ, ïîýòîìó æèòåëè Ïîäíåáåñíîé îáñóæäàþò çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ, âûñêàçûâàÿ ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ, à âñå ýòî îòòîãî, ÷òî íå îïðåäåëåíû [èõ íàçâàíèÿ]. Åñëè íàâåðõó ïðàâèòåëü ñîçäàåò çàêîíû, à âíèçó íàðîä ìîæåò îáñóæäàòü èõ, òî çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ íèêîãäà íå áóäóò óñòàíîâëåíû, à íèçøèå ìîãóò ñòàòü âûñøèìè 18. Ýòî è íàçûâàåòñÿ: «ïðàâà è îáÿçàííîñòè íå çàêðåïëåíû». Åñëè ïðàâî [ñîáñòâåííîñòè] íå óñòàíîâëåíî, òî äàæå ßî è Øóíü òåðÿþò ñâîè äîñòîèíñòâà è òâîðÿò íèçêèå äåëà, ÷òî æå îñòàåòñÿ äåëàòü ïðîñòîìó ëþäó! Åñëè òàê áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ è äàëüøå, ïðåñòóïíîñòü ðàçðàñòåòñÿ, ïðàâèòåëü ëèøèòñÿ è âåëè÷èÿ è âëàñòè, ãîñóäàðñòâî ïîãèáíåò è áóäóò óíè÷òîæåíû àëòàðè äóõà çåìëè è ïðîñà [ïðàâÿùåé äèíàñòèè].

Íûíå íåîáõîäèìî âçÿòü ó íàøèõ ó÷èòåëåé — ñîâåðøåííîìóäðûõ ëþäåé ïðîøëîãî, íàïèñàâøèõ êíèãè è ïåðåäàâøèõ èõ ïîòîìêàì, — ñóòü èõ ó÷åíèÿ, è òîëüêî òîãäà ìîæíî áóäåò ïîñòè÷ü çíà÷åíèå îïðåäåëåíèé 19, óïîòðåáëÿåìûõ èìè. Åñëè æå [êíèãè] ó÷èòåëåé áóäóò âîñïðèíèìàòüñÿ áåç [ïðîíèêíîâåíèÿ â ñìûñë èõ ó÷åíèé], òî ëþäè ìîãóò îáñóæäàòü èõ íà ñâîé ëàä âïëîòü äî ñàìîé ñìåðòè, íî òàê è íå ñìîãóò ïîñòè÷ü íè çíà÷åíèÿ îïðåäåëåíèé, íè ñóòè [èõ ó÷åíèé]. Ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûå, ââîäÿ çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ, íåïðåìåííî ó÷ðåæäàëè âûñøèõ è íèçøèõ ÷èíîâíèêîâ, äàáû ñïîñîáñòâîâàëè [îíè ïðåâðàùåíèþ çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé] â íàñòàâíèêîâ [239] Ïîäíåáåñíîé; òàê çàêðåïëÿëèñü ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Êîãäà ïðàâà è îáÿçàííîñòè çàêðåïëåíû, òî äàæå õèòðûå ñòàíîâèëèñü ïðåäàííûìè è ÷åñòíûìè, âñå ëþäè ñòàíîâèëèñü ïî÷òèòåëüíûìè è èñêðåííèìè, êàæäûé ñàì óïðàâëÿë ñîáîé. Çàêðåïëåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé — òàêîâ ïóòü ê ïîðÿäêó, åñëè æå ýòè ïðàâà è îáÿçàííîñòè íå çàêðåïëåíû, òî îòêðûâàåòñÿ ïóòü ê ñìóòå. Ïîýòîìó òàì, ãäå ñóùåñòâóåò ñòðåìëåíèå 20 ê ïîðÿäêó, ñìóòà íåâîçìîæíà; à òàì, ãäå ñóùåñòâóåò ñòðåìëåíèå 21 ê ñìóòå, ïîðÿäîê íåâîçìîæåí. È äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ñóùåñòâóåò ñòðåìëåíèå ê ñìóòå, è [êòî-òî] ïûòàåòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê, òî ýòî âåäåò ê åùå áîëüøåé ñìóòå; êîãäà æå ñóùåñòâóåò ñòðåìëåíèå ê ïîðÿäêó, è [êòî-òî] ïûòàåòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê, ïîðÿäîê îáåñïå÷åí. Èòàê, ñîâåðøåííîìóäðûå ïðàâèòåëè óïðàâëÿþò [ñòðàíîé] â óñëîâèÿõ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîðÿäêó, à íå ñìóòå.

Êîíå÷íî, íåóëîâèìûå è òàèíñòâåííûå ñëîâà [ðàçëè÷íûõ, òðàêòàòîâ], î êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ ðàçìûøëÿòü, äîñòàâëÿþò òðóäíîñòü è ëþäÿì âûñîêîãî óìà 22. Åñëè óïðàâëÿòü ñòðàíîé, îòêàçàâøèñü îò ïóòåâîäíîé íèòè 23 çàêîíîâ è ïðåäïèñàíèé, òî ïðàâûì ìîæåò áûòü ëèøü îäèí èç äåñÿòè ìèëëèîíîâ [÷åëîâåê]; ïîýòîìó ñîâåðøåííîìóäðûå [ââîäèëè çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ], ÷òîáû ñ ïîìîùüþ äåñÿòè ìèëëèîíîâ [÷åëîâåê] óïðàâëÿòü Ïîäíåáåñíîé. Ïîýòîìó íå ñëåäóåò ñîçäàâàòü çàêîíû, äîñòóïíûå ëèøü óìíûì, èáî íå âñå ëþäè óìíû; íå ñëåäóåò ñîçäàâàòü çàêîíû, äîñòóïíûå ëèøü ìóäðûì, èáî íå âñå ëþäè ìóäðû. À ïîòîìó ñîâåðøåííîìóäðûå, ñîçäàâàÿ çàêîíû, íåïðåìåííî äîëæíû äåëàòü èõ ÿñíûìè è äîñòóïíûìè âîñïðèÿòèþ; ñ òî÷íûìè îïðåäåëåíèÿìè, äîñòóïíûìè êàê óìíûì, òàê è ãëóïûì. /96/ Íàäëåæèò ó÷ðåäèòü âûñøèõ è íèçøèõ ÷èíîâíèêîâ-çàêîííèêîâ, äàáû íàñòàâëÿëè îíè Ïîäíåáåñíóþ è óáåðåãàëè äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê 24 îò îïàñíûõ çàáëóæäåíèé. Ïîýòîìó, êîãäà Ïîäíåáåñíîé ïðàâèò ñîâåðøåííîìóäðûé, íèêîãî íå êàçíÿò, íî ýòî íå ïîòîìó, ÷òî îòñóòñòâóåò [ñòàòüÿ] î ñìåðòíîé êàçíè, à ïîòîìó, ÷òî ñóùåñòâóþùèå çàêîíû è ïðåäïèñàíèÿ ÿñíû è äîñòóïíû ïîíèìàíèþ. Íàäçîð çà îñóùåñòâëåíèåì [çàêîíîâ] äîëæíû âåñòè âûñøèå è íèçøèå ÷èíîâíèêè-çàêîííèêè, îíè ðóêîâîäÿò [íàðîäîì] è ðàçúÿñíÿþò åìó [ñóòü çàêîíîâ]. È òîãäà âñå äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê óçíàþò, êàê èçáåæàòü îïàñíîñòè è êàê äîñòè÷ü [240] áîãàòñòâà, è êàæäûé áóäåò ñàì óïðàâëÿòü ñîáîé. Ïîýòîìó óìíûé ïðàâèòåëü äîáèâàåòñÿ, ÷òîáû [êàæäûé ñàì íàó÷èëñÿ] óïðàâëÿòü [ñâîèìè ïîñòóïêàìè], à çàòåì óæå íà÷èíàåò óïðàâëÿòü âñåìè, è òîãäà â Ïîäíåáåñíîé âîöàðèòñÿ âåëèêèé ïîðÿäîê.

Êîììåíòàðèè

1. «Çàêðåïëåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé» — â òåêñòå *** (äèí ôýíü), äîñë. «óñòàíîâëåíèå ðàçãðàíè÷åíèé [â ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ]». Ïðè ïåðåâîäå ñî÷åòàíèÿ äèí ôýíü ÿ ñëåäîâàë òîëêîâàíèþ ß. Äàéâåíäàêà, òàê êàê â äàííîì ñëó÷àå îíî ïîëíåå ïåðåäàåò ñìûñë íàçâàíèÿ ãëàâû (Äàéâåíäàê, ñòð. 327).

2. Äëÿ [óñïåøíîãî] îñóùåñòâëåíèÿ çàêîíå â… íàêàçàòü ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà — âåñü ýòîò îòðûâîê ïåðåâåäåí ñ ó÷åòîì ðåêîíñòðóèðîâàííîãî âàðèàíòà òåêñòà, âîññòàíîâëåííîãî ×æó Øè-÷ý (Øàí öçþíü øó, ñòð. 92, êîìì. ×æó Øè-÷ý).

3. Îäèí ÷è è øåñòü öóíåé ðàâíÿëèñü 42 ñì.

4. …÷àñ — â òåêñòå *** (øè). ß. Äàéâåíäàê îòìå÷àåò, ÷òî â III â. äî í. ý. — III â. í. ý. âðåìÿ åùå íå äåëèëîñü íà ÷àñû.  òîò ïåðèîä íàñåëåíèå Êèòàÿ ïîëüçîâàëîñü òàêèìè îáùèìè îïðåäåëåíèÿìè, êàê «êðèê ïåòóõà» è ò. ï. (Äàéâåíäàê, ñòð. 328, êîìì. 5). Ýòî çàìå÷àíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëåå ïîçäíåé çàïèñè äàííîãî ôðàãìåíòà.

5. …íàêàçàòü ñîãëàñíî òåì çàêîíàì è ïðåäïèñàíèÿì, î êîòîðûõ åãî ñïðàøèâàëè — òåêñò èñïîð÷åí, ïåðåâîä ñäåëàí íà îñíîâàíèè ðåêîíñòðóêöèè ß. Äàéâåíäàêà è ×æó Øè-÷ý (Äàéâåíäàê, ñòð. 329, êîìì. 1; Øàí öçþíü øó, ñòð. 93, êîìì. ×æó Øè-÷ý).

6. …ëåâóþ [ïîëîâèíó] äîêóìåíòà — íà ëèöåâóþ ÷àñòü äâóõ îäèíàêîâûõ ñâèòêîâ èëè äâóõ äîùå÷åê, ñêðåïëåííûõ èíîãäà âìåñòå, íàíîñèëèñü äâà ïàðàëëåëüíûõ òåêñòà çàêîíà — îäèí èç íèõ áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ íàðîäà.

7. …â äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ — â òåêñòå *** (ìó ñÿ) «äåðåâÿííàÿ êëåòêà». Çäåñü ìó ñÿ ñëåäóåò òîëêîâàòü êàê *** (ìó ãóé) «äåðåâÿííûé ÿùèê» (Øàí öçþíü øó, êîìì. ×æó Øè-÷ý).

8. Âåäîìñòâî äâîðöà èëè âåäîìñòâî äâîðà — ñïåöèàëüíîå âåäîìñòâî âî ãëàâå ñ ÷èíîâíèêîì *** (øàî ôó), îáñëóæèâàâøåå ëè÷íûå íóæäû öàðÿ (ïîäðîáíåå ñì. Ë. Ñ. Ïåðåëîìîâ, Èìïåðèÿ Öèíü, ñòð. 48-51).

9. Âåäîìñòâî þéøè — íå÷òî âðîäå âåðõîâíîé ïðîêóðàòóðû. ×èíîâíèêè ýòîãî âåäîìñòâà îñóùåñòâëÿëè íàäçîð çà ðàáîòîé âñåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà (ïîäðîáíåå ñì. Ë. Ñ. Ïåðåëîìîâ, Èìïåðèÿ Öèíü. ñòð. 53-54).

10.  îêðóãàõ è óåçäàõ öàðåé — ò. å. â îêðóãàõ è óåçäàõ øåñòè öàðñòâ, çàõâà÷åííûõ öèíüñêèìè âîéñêàìè.  äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î òåððèòîðèè âñåãî Êèòàÿ.

11. …ïî îáðàçöó — â òåêñòå *** (öû) «ýòîò». Ñóíü È-æàí, ß. Äàéâåíäàê í ×æó Øè-÷ý îòìå÷àþò, ÷òî âìåñòî ýòîãî çíàêà äîëæíî ñòîÿòü *** (áè) «ïîäîáíî», «óïîäîáèòüñÿ», «ïðèíÿòü çà îáðàçåö» (Øàí öçþíü øó, ñòð. 93, êîìì. Ñóíü È-æàíà í ×æó Øè-÷ý; Äàéâåíäàê, ñòð. 330, êîìì. 2).

12. …â çàïðåòíîì çäàíèè — â òåêñòå *** (áàî ëàé) «áîãàòñòâî ïðèøëî». Âñëåä çà Ñóíü È-æàíîì è ß. Äàéâåíäàêîì ÿ çàìåíÿþ çäåñü áàî ëàé ñî÷åòàíèåì *** (öçèíü øè) «çàïðåòíîå çäàíèå» (Äàéâåíäàê, ñòð. 330, êîìì. 4).

13. …íå áóäåò ñëåäîâàòü çàêîíó — â òåêñòå *** (6ó ñþé ôà) «íå èñïðàâëÿòü çàêîí». Ñóíü È-æàí, ß. Äàéâåíäàê è ×æó Øè-÷ý ñ÷èòàþò, ÷òî çäåñü âìåñòî áó ñþé ôà äîëæíî ñòîÿòü ñî÷åòàíèå *** (áó ñþíü ôà) «íå ñëåäîâàòü çàêîíó» (Øàí öçþíü øó, ñòð. 94, êîìì. Ñóíü È-æàíà í ×æó Øè-÷ý; Äàéâåíäàê, ñòð. 330, êîìì. 6).

14. …ìàëîé òîëèêè — â òåêñòå — *** (è ÷æó) «îäíè ÷æó». ×æó — ìåðà âåñà, ðàâíàÿ 1/24 ëÿíà.

15. Êîãäà íàðîä ãëóï, èì ëåãêî óïðàâëÿòü — ïî ìíåíèþ ß. Äàéâåíäàêà, ýòà ôðàçà íå èìååò îòíîøåíèÿ ê äàííîìó òåêñòó (Äàéâåíäàê, ñòð. 331, êîìì. 1). Äåéñòâèòåëüíî, îíà íàðóøàåò ëîãèêó ðàññóæäåíèÿ è âûïàäàåò èç òåêñòà, âïîëíå âîçìîæíà èíòåðïîëÿöèÿ.

16. …íå óñòàíîâèë ñâîèõ ïðàâ — â òåêñòå *** (ìèí ôýíü ÷æè âýé äèí å). Âåñüìà òðóäíî ïîäûñêàòü àäåêâàòíûé ïåðåâîä ñî÷åòàíèÿ ìèí ôýíü. Êàê îòìå÷àåò ß. Äàéâåíäàê, îíî âûñòóïàåò â äàííîé ãëàâå â ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ: â îäíèõ ñëó÷àÿõ êàê «ïðàâî ñîáñòâåííîñòè», â äðóãèõ — «ïðàâà è îáÿçàííîñòè».  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îäèí èç êîìïîíåíòîâ ýòîãî ñî÷åòàíèÿ — ìèí — èñïîëüçóåòñÿ îòäåëüíî, îí ìîæåò âûñòóïàòü â çíà÷åíèè «íàçâàíèå ñòàòüè» çàêîíà (Äàéâåíäàê, ñòð. 332, êîìì. 1), ïîýòîìó è ñòàðàëñÿ óâÿçàòü ïåðåâîä ñî÷åòàíèÿ ìèí ôýíü ñ êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì êàæäîé ôðàçû, ãäå îíî âñòðå÷àåòñÿ.

17. Àíàëîãè÷íàÿ ïðèò÷à îá îõîòå íà çàéöà âñòðå÷àåòñÿ â òðàêòàòå Ëþé øè ÷óíü öþ, åå àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé ëåãèñò Øýíü Äàî (***), îäèí èç ïðåäøåñòâåííèêîâ Øàí ßíà. (Ëþé øè ÷óíü öþ, ñâèòîê 17, ãë. 5, ñòð. 212). Ïî-âèäèìîìó, ñîñòàâèòåëü äàííîé ãëàâû çàèìñòâîâàë åå ó Øýíü Äàî, îíà ïðèâåäåíà è â Õàíü Ôýé-öçû. Îáðàùåíèå ëåãèñòîâ ê ýòîé ïðèò÷å íå ñëó÷àéíî — îíè ñòðåìèëèñü ñ åå ïîìîùüþ íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ çàêîíà îá îõðàíå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.

18. …à íèçøèå ìîãóò ñòàòü âûñøèìè — ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåñêîëüêî ñòðàííûì ïîäîáíîå óòâåðæäåíèå Øàí ßíà, èáî îíî ïðîòèâîðå÷èò åãî êîíöåïöèè ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé. Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè çäåñü íåò íèêàêîãî ïðîòèâîðå÷èÿ — ãë. 26 òðàêòàòà áûëà çàïèñàíà íàìíîãî ïîçæå îñíîâíîãî òåêñòà ïàìÿòíèêà, ïðèìåðíî â êîíöå III — íà÷àëå II â. äî í. ý., ïîýòîìó â íåé ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ, ÷óæäûå ìèðîâîççðåíèþ Øàí ßíà.

19. Îïðåäåëåíèé — â òåêñòå *** (ìèí) «íàçâàíèå». ß. Äàéâåíäàê ïåðåâîäèò çäåñü ìèí êàê «òåðìèíîëîãèÿ» (Äàéâåíäàê, ñòð. 333, êîìì. 3).

20. Ñòðåìëåíèå — â òåêñòå *** (øý), äîñë. «ïîëîæåíèå», «îáñòàíîâêà». Çäåñü, òàê æå êàê è âî âñåé ãëàâå, èåðîãëèô øý óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà÷åíèè «ñòðåìëåíèå», «òåíäåíöèÿ» (Äàéâåíäàê, ñòð. 333-334).

21. Ñòðåìëåíèå — â òåêñòå *** (øè) «âåê». Âñëåä çà ß. Äàéâåíäàêîì è ×æó Øè-÷ý ÿ çàìåíÿþ çäåñü èåðîãëèô øè çíàêîì *** (øý) «ñòðåìëåíèå» (Äàéâåíäàê, ñòð. 334, êîìì. 1; Øàí öçþíü øó, ñòð. 95, êîìì. ×æó Øè-÷ý).

22. ß. Äàéâåíäàê îòìå÷àåò, ÷òî àíàëîãè÷íûé ôðàãìåíò âñòðå÷àåòñÿ è â Õàíü Ôýé-öçû (ñâèòîê 19, ãë. 49; Äàéâåíäàê, ñòð. 334, êîìì. 3).

23. ..ïóòåâîäíîé íèòè — â òåêñòå *** (øýí ìî), äîñë. «áå÷åâêà è òóøü». Ñî÷åòàíèå øýí ìî èñïîëüçîâàëîñü äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìåðèëà, ïëîòíè÷üåãî øíóðà, è êàê ïðîèçâîäíîå — ïðàâèëî, çàïîâåäü. óñòàíîâëåíèÿ («Ïîëíûé êèòàéñêî-ðóññêèé ñëîâàðü», ïîä ðåä. åïèñêîïà Èííîêåíòèÿ. Ïåêèí, 1909, ñòð. 939) .

24. Äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê — â òåêñòå *** (âàíü ìèíü). ß ñîõðàíèë çäåñü äîñëîâíûé ïåðåâîä, îäíàêî, ïî-âèäèìîìó, â äàííîì ñëó÷àå «äåñÿòü òûñÿ÷» — ïîêàçàòåëü ìíîæåñòâåííîñòè, è ðå÷ü èäåò î âñåì íàñåëåíèè ñòðàíû.

Òåêñò âîñïðîèçâåäåí ïî èçäàíèþ: Êíèãà ïðàâèòåëÿ îáëàñòè Øàí (Øàí öçþíü øó). Ì. Ëàäîìèð. 1993

Источник