Перелом кисти дифференциальный диагноз

Следует проводить с:

1. Изолированный прелом лучевой кости: механизм повреждения – прямой, характерны боль, припухлость при пальпации, возможна гематома в области повреждения, при осмотре области перелома возможна деформация вследствие смещения отломков, искривление оси предплечья отсутствует. При пальпации лучевой кости определяется локальная болезненность. Характерно для перелома диафиза лучевой кости отсутствие активных пронационных и супинационных движений предплечья. Пассивные ротационные движение предплечья резко болезненны. Для подтверждения диагноза необходима рентгенограмма предплечья в двух проекциях с захватом локтевого и лучезапястного суставов.

2. Изолированный прелом локтевой кости: механизм повреждения – прямой, характерны боль, припухлость при пальпации, возможна гематома в области повреждения, при осмотре области перелома возможна деформация вследствие смещения отломков, искривление оси предплечья отсутствует. При пальпации локтевой кости определяется локальная болезненность, нарушение непрерывности ребра локтевой кости. Активных пронационные и супинационные движения предплечья, сгибание и разгибание в локтевом суставе возможны в небольшом объёме. Для подтверждения диагноза необходима рентгенограмма предплечья в двух проекциях с захватом локтевого и лучезапястного суставов.

3. Перелом локтевой кости с вывихом головки лучевой кости (перелом Монтеджиа): механизм травмы прямой или косвенный – при падении на землю с опорой на руку, отражение удара палкой поднятым вверх и согнутым под углом 90° предплечьем. При осмотре отмечается характерная для данной травмы деформация конечности: со стороны локтевой кости имеется западение, на лучевой — выбухание. Предплечье укорочено. При пальпации, определяются нарушение непрерывности локтевой кости и уступообразное смещение ее отломков, а также вывихнутая головка лучевой кости. В местах деформации пальпация вызывает локальную болезненность и усиление ее при надавливании. Активные движения невозможны. При пассивном сгибании ощущаются боль и пружинящее сопротивление. Неврологическое обследование позволяет своевременно установить повреждение лучевого, нерва или его ветвей. Рентгенография предплечья в двух проекциях с обязательным захватом лучевого и локтевого суставов уточняет характер повреждения и степень смещения отломков.

4Перелом лучевой кости с вывихом головки локтевой кости (перелом Галеации):механизм травмы косвенный – при падении на землю с опорой на руку, или прямой при ударах по предплечью. При осмотре определяется характерная для данного вида травмы деформация предплечья в нижней трети и в области лучезапястного сустава. На тыльной поверхности предплечья с лучевой стороны имеется западение, а на ладонной — выпячивание, обусловленные угловым смещением отломков лучевой кости. На тыльно- или -ладонно-локтевой поверхности лучезапястного сустава наблюдается выбухание при соответствующем западении с ладонной или тыльной стороны этой области, обусловленное смещением головки локтевой кости. Пальпация выявляет болезненность в области травмы, искривление оси лучевой кости. При ощупывании легко определяется плотное костное выпячивание на. локтевой стороне лучезапястного сустава —.головка локтевой костив. Нагрузка по оси предплечья болезненна. При надавливании на область головки локтевой кости она легко вправляется и повторно смещается при прекращении давления или движениях предплечья. Рентгенография предплечья с лучезапястным и локтевым суставами в двух проекциях уточняет диагноз и характер смещения отломков.

5. Перелом обоих костей предплечьяклинические симптомы перелома костей предплечья такие же, как и при диафизарных переломах других локализаций. К ним относятся сомнительные симптомы: боль, припухлость или отек, признаки воздействия внешнего насилия на поврежденный сегмент, нарушение функции, как самого предплечья, так и всей руки; и достоверные: анатомическое укорочение предплечья, деформация его под углом, крепитация отломков и патологическая подвижность в месте перелома. При переломах костей диафиза предплечья в нижней трети оба фрагмента пронируются, но степень этой пронации различна, т.к. на центральный фрагмент действует довольно сильная мышца pronator teres и максимально пронирует отломок, а периферический пронируется слабым квадратным пронатором .

Клинический диагноз:

Основной:Закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением под углом, по ширине.

Осложнения основного – отсутствуют;

Сопутствующая патология – отсутствует.

ЛЕЧЕНИЕ.

При лечении переломов лучевой кости, наиболее важным является восстановление анатомию и архитектуру лучевой кости.

Основным методом лечения переломов костей предплечья в дистальном отделе является закрытая ручная репозиция костных отломков под местной анестезией и гипсовая иммобилизация, однако, при консервативном лечении нередко наблюдается вторичное смещение отломков, отрицательно влияющее на функцию поврежденного сегмента. Статистика результатов консервативного лечения переломов костей предплечья в дистальном отделе показывает, что 23,8-42% случаев возникает вторичное смешение отломков в гипсовой повязки.

РАЗГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ (Коллеса) возникает при падении с упором на разогнутую кисть, в 70—80% случаев сочетается с отрывом шиловидного отростка локтевой кости (рис. 68). Признаки: штыкообразная деформация с выпиранием дистального конца лучевой кости кпереди, отек, локальная болезненность при пальпации и нагрузке по оси. Активные движения в лучезапястном суставе невозможны, почти полностью выключается функция пальцев. Характерным признаком перелома лучевой кости в типичном месте является изменение направления линии, соединяющей оба шиловидных отростка (рис. 69). Диагноз подтверждается рентгенологически.

Лечение.Предплечье и кисть фиксируют по ладонной поверхности транспортной шиной. Больного направляют в травмпункт.

При переломах без смещения отломков кисть и предплечье иммобилизуют гипсовой лонгетой на А—5 нед. Реабилитация — 1—2 нед. Трудоспособность восстанавливается через 1— 1’/2 Мес. При переломах со смещением отломков под местным обезболиванием производят репозицию. Больной лежит на столе, пострадавшая рука, отведенная и согнутая в локтевом суставе, находится на приставном столике. Помощники осу-

ществляют тягу по оси предплечья (за I и II—III пальцы, противотяга — за плечо). При постепенно нарастающей тяге кисть перегибают через край стола и отводят ее в локтевую сторону. Травматолог пальпаторно проверяет стояние отломков и направление линии между шиловидными отростками. Не нарушая тяги, накладывают гипсовую лонгету по тыльной поверхности от головок пястных костей до локтевого сустава с обязательным захватом предплечья на Ъ/< Окружности (рис. 70).

После контрольной рентгенографии снимают мягкий бинт и дополнительно накладывают гипсовую шину, фиксирующую локтевой сустав. Последний освобождают через 3 нед. Общий срок иммобилизации — 6—8 нед. Контрольную рентгенографию для исключения рецидива смещения производят через 7—10 дней после репозиции. Реабилитация — 2— 4 нед. Сроки нетрудоспособности — 1’/2— 2 мес.

В первые дни нужно следить за состоянием пальцев. Излишнее сдавление гипсовой повязкой может вызвать увеличение отека и неврит периферических нервов.

При явлениях нарушения кровообращения мягкий бинт разрезают и края лонгеты слегка отгибают. Активные движения пальцами больному разрешают со 2-го дня.

СГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ (Смита) является результатом падения с упором на согнутую кисть. Смещение дистального отломка вместе с кистью происходит в ладонную и лучевую стороны, реже — в ладонную и локтевую. При репозиции кисти придают положение легкого разгибания и локтевого отведения. Срок иммобилизации — 6— 8 нед. Реабилитация — 2—4 нед. Трудоспособность восстанавливается через Г/2—2 мес. Движения пальцами разрешают со 2-го дня после перелома. После исчезновения отека и болевых ощущений больные должны начинать активные движения в локтевом суставе, включая пронацию и супинацию (под контролем методиста ЛФК).

Ошибки при лечении переломов дистального метаэпифиза костей предплечья являются следующими:

1. Недостаточная диагностика вида перелома в том числе и рентгенологическая.

2. Не правильный выбор метода лечения в зависимости от характера и давности перелома.

3. Не адекватное ведение больного после лечения.

Классификация АО подразделяет переломы лучевой кости в дистальной трети на три группы (А,В,С) с наиболее простой к наиболее сложной формы, каждая группа подразделяется на три подгруппы.

А-группа

А-1 А-2 А-3

В-группа

В-1 В-2 В-3

С-группа

С-1 С-2 С-3

Оперативное лечение проводится всем больным с оскольчатыми и внутрисуставными переломами. нестабильные внутрисуставные переломы (оскольчатые и переломы Бартона В2,3), переломы, неподдающиеся закрытой репозиции и срастающаяся со смещением переломы. А также при отсутствии абсолютных противопоказаний к операции со стороны соматического и местного статуса. Целью оперативного лечения является восстановление смещенных отломков лучевой кости и одновременно предупреждение развития осложнений.

Выбор оперативного лечения завесит от характера перелома и степени смещения отломков Чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова или стержневым аппаратом проводится больным, со следующим характером перелома:

— Переломы, неподдающиеся закрытой репозиции.

— Срастающаяся со смещением переломы.

— Повреждение по классификации АО: А3, С1, 2, 3.

Чрескостным остеосинтезом удается:

1. устранить и предупредить компрессию дистального отдела лучевой кости, за счёт постоянной тяги.

2. исключить возможность вторичное смешение отломков, за счет правильного удержания костных отломков.

3. Осуществить раннюю функциональную нагрузку поврежденной конечности в аппарате.

Накостным остеосинтезом оперируем больных с переломами В2 и В3 (перелом Бартона) с большими франметами.

Накостным остеосинтезом удается:

1. более точно репонировать костные отломки и восстановить суставную поверхность лучезапястного сустава;

2. исключить возможность вторичного смещения за счёт правильного удержания костных отломков;

3. как можно раньше дать нагрузку на поврежденную конечность.

Источник

Переломы костей кисти. Классификация, диагностика и лечение

Лечение переломов костей кисти в центре неотложной помощи представляет собой комплекс мер, состоящих из тщательного клинического обследования и проведения лечения, основанного на компетентном медицинском заключении. Часто к этим переломам относятся как к незначительным повреждениям, не представляя себе того, что неадекватное лечение может привести к пожизненной инвалидности.

Например, неустраненное незначительное ротационное смещение при переломах пястных костей и проксимальных фаланг пальцев может привести к нарушению функции кисти. Только хорошо зная основы анатомии, можно поставить правильный диагноз и провести адекватное лечение.

Анатомическое и функциональное совершенство человеческой кисти многие века впечатляло анатомов и ученых. Анатомически кисть представляет собой конструкцию из высокоподвижных костей, соединенных сухожилиями и связками с «фиксированным центром». Последний состоит из II и III пястных костей.

Остальная часть кисти как бы «подвешена» к этим двум сравнительно неподвижным костям. Все тонкие движения кисти зависят от их стабильности и неподвижности. Обеспечение адекватной иммобилизации — ключевой момент в лечении переломов. Кости с высокой степенью мобильности могут выдержать значительную степень углового смещения, сохраняя при этом нормальную функцию.

Кости с малой степенью мобильности для полного восстановления функции требуют гораздо более точной репозиции с устранением углового смещения.

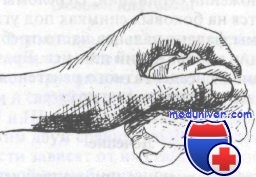

Другим важным элементом диагностики и лечения повреждений кисти является концепция ротации. Для безупречной функции все части кисти должны работать как один механизм. Пример этого демонстрирует рисунок, на котором показано, что в норме все пальцы сжатой в кулак кисти направлены на одну точку на ладьевидной кости. Ротационные деформации нарушают эту слаженность в результате неправильного положения пальца или же захождения одного пальца за другой.

Очень важно, чтобы врач неотложной помощи понял важность устранения угловых и ротационных смещений при лечении переломов кисти.

Обратите внимание на то, что линии, проведенные по оси пальцев, в норме пересекаются на ладьевидной кости

Аксиома: при переломах пястных костей и фаланг пальцев ротационное смещение недопустимо. Возможность оставления угловой деформации при переломах пястных костей зависит от степени углового смещения и подвижности костей. Она подлежит устранению при лечении перелома неподвижных костей (т. е. II—III пястных костей).

При лечении больных с травмой кисти до проведения какой-либо лечебной манипуляции крайне важно в первую очередь обследовать и документировать состояние сосудов, нервов и сухожилий. Кроме того, необходимо клинически выявить и исправить ротационное смещение.

Классификация переломов костей кисти

Классификация переломов костей кисти сложна и нередко противоречива. Авторы предпочитают классифицировать эти переломы на основании анатомической локализации и механической функции. Например, переломы пястных костей выделяют в одну анатомическую группу, за исключением I пястной кости, которую из-за ее специфичности выделяют отдельно. Ниже приведена классификация переломов костей кисти.

Переломы начальных фаланг:

Класс А: внесуставные переломы

Класс Б: внутрисуставные отрывные переломы дорсальной поверхности

Класс Б: внутрисуставные отрывные переломы ладонной поверхности

Переломы средних и проксимальных фаланг:

Класс А: внесуставные переломы диафиза проксимальной фаланги

Класс Б: внесуставные переломы диафиза средней фаланги

Класс А: внесуставные переломы проксимальной фаланги

Класс Б: внутрисуставные переломы средней фаланги I, II и III типа

Класс Б: внутрисуставные переломы средней фаланги IV типа

У больного при переломе с ротационным смещением ноготь поврежденного пальца не указывает на ладьевидную кость

Переломы II—V пястных костей:

Класс А: переломы головки

Класс Б: переломы шейки

Класс В: переломы диафиза

Класс Г: переломы основания

Переломы I пястной кости:

Класс А: внесуставные переломы основания и диафиза

Класс Б: внутрисуставные переломы основания

При всех значительных повреждениях кисти, даже если вероятность перелома мала, следует выполнить рентгенологическое исследование. Отщепленные, краевые и отрывные переломы можно и не обнаружить, однако, будучи недиагностированными и нелеченными, они могут привести к значительным функциональным нарушениям. При подозрении на перелом костей кисти снимки делают как минимум в трех проекциях (переднезадняя, боковая и косая). Переломы пястных костей могут потребовать специальных проекций.

Например, иногда невозможно распознать переломы IV и V пястных костей, пока не сделаны снимки под углом 10° в положении супинации. Переломы II и III пястных костей часто выявляются на боковых снимках под углом 10° в положении пронации. Переломы фаланг пальцев часто требуют боковой проекции без суперпозиции изображений пальцев. Врачу не следует принимать к сведению данные неадекватного рентгенологического исследования и ставить на их основании диагноз.

Большой палец следует иммобилизовать в указанном положении, а лонгету наложить с тыльной стороны (убрать комок марли из руки)

Лучший метод обезболивания при повреждении кисти — регионарная блокада, как правило, в области запястья. При лечении переломов фаланг часто с успехом применяют блокады межпястных промежутков. Внутривенная анестезия лидокаином или блокада по Виру весьма эффективна, но использовать ее должен только опытный специалист.

В лечении переломов костей кисти редко используют простое вытяжение из-за нестабильности репозиции. При нестабильных переломах часто применяют противовытяжение (лонгету) или скелетное вытяжение по Киршнеру. После выполнения репозиции кисть иммобилизуют под углом разгибания лучезапястного сустава 20°, пястно-фаланговые суставы сгибают под углом от 45° в указательном до 60° в мизинце, а межфаланговые суставы устанавливают в положении до 15° сгибания. Большой палец обычно иммобилизуют в положении, указанном на рисунке.

Важной проблемой при лечении переломов костей кисти является тенденция к развитию раннего лимфостаза и отека. Экссудат состоит из богатой протеином жидкости, которая обладает свойством вызывать спаечные процессы между сухожилиями, синовиальными футлярами и в суставе. Нередко это осложнение приводит к фиброзному перерождению и ригидности сустава. Уменьшению отека способствует придание конечности приподнятого положения с нетугим бинтованием. Кроме того, полезны ранние движения.

К наиболее частым осложнениям переломов костей кисти относят и хроническую ригидность суставов.

— Также рекомендуем «Внесуставные переломы дистальных фаланг пальцев кисти. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Общая травматология. Травмы кисти»:

- Ишемическая контрактура Фолькмана. Клиника и лечение

- Остеомиелит. Клиника и лечение

- Газовая гангрена. Посттравматическая рефлекторная дистрофия

- Синдром жировой эмболии. Клиника и лечение

- Радиоизотопное исследование костей. Показания к сцинтиграфии скелета

- Компьютерная томография (КТ) костей. Диагностические возможности

- Переломы костей кисти. Классификация, диагностика и лечение

- Внесуставные переломы дистальных фаланг пальцев кисти. Диагностика и лечение

- Внутрисуставные переломы дистальных фаланг кисти. Диагностика и лечение

- Переломы средней и проксимальной фаланг пальцев кисти. Диагностика и лечение

Источник

Перелолм коости — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани.

Переломы плечевой кости

Перелом верхнего эпиметафиза плечевой кости

Переломы хирургической шейки принято разделять на:

– приводящие — обломки устанавливаются под углом;

– отводящие, при которых угол открыт кнаружи.

Многие переломы сопровождаются смещением костных отломков по ширине и длине.

Клиника, диагностика

Резкие боли в области плечевого сустава, усиливающиеся при движениях конечности. Болезненная пальпация. Деформация выражена умеренно, видна припухлость.

Окончательный диагноз устанавливается при рентгенологическом исследовании. Рентгенограмму обязательно делают в 2-х проекциях.

Лечение

Зависит от тяжести повреждения. Амбулаторному лечению подлежат вколоченные переломы. Накладывают широкую гипсовую лонгету от здоровой лопатки до основания пальцев кисти поврежденной конечности. В подмышечную впадину укладывают ватно-марлевый валик. Предплечье должно быть согнуто под прямым утлом. Стационарному лечению подлежат дети, получившие переломы со смещением. Сопоставление отломков проводится под наркозом.

Перелом диафиза плечевой кости

Клиника

Клиническая картина характеризуется резкими болевыми ощущениями в области перелома. Рентгенологическое исследование проводят для уточнения характера перелома.

Лечение

Проводят закрытую репозицию путем ручного сопоставления отломков под наркозом.

Техника закрытой репозиции. Путем медленного вытяжения сначала сопоставляют смещение по длине, а затем давлением пальцев сопоставляют отломки. Фиксируют тыльной гипсовой лонгетой при согнутом предплечье.

Не требуют репозиции переломы с небольшим поперечным смещением. Лечение осуществляется путем фиксации гипсовой лонгетой.

Сроки иммобилизации зависят от характера перелома. Поднадкостничные переломы нуждаются в фиксации до 3-х недель, после репозиции снимают после 25—30 дней.

Переломы костей предплечья

Переломы локтевой кости

Переломы локтевого отростка

Клиника, диагностика. Во время осмотра выявляется припухлость. Иногда наблюдаются сглаженность контуров локтевого сустава из-за отечности, кровоизлияние и гемартроз.

При прощупывании локтевого отростка определяется локальная болезненность, а при смещении отломков — патологическая подвижность, иногда отмечается крепитация. В локтевом суставе все движения резко ограничены.

Рентгенологическое исследование позволяет поставить точный диагноз.

Осложнения. Повреждение нервов или крупных сосудов возникает достаточно редко.

Дифференциальная диагностика. Проводят с ушибами.

Лечение. Переломы без смещения или с незначительным смещением лечат обездвиживанием конечности гипсовой лонгетой. Назначают физиотерапевтические процедуры. После снятия гипсовой лонгеты назначают разработку движений в локтевом суставе. Лечение проводится амбулаторно.

При расхождении отломков больше чем на 4—5 мм проводят репозицию. Сопоставление отломков проводят под наркозом.

Переломы венечного отростка локтевой кости

Клиника, диагностика. Жалобы на умеренные боли в поврежденном суставе, которые усиливаются в момент сгибания и разгибания. Форма сустава не изменена. При пальпации определяется болезненная точка в локтевом сгибе, что и позволяет заподозрить перелом.

Рентгенологическое исследование позволяет уточнить диагноз, хотя исследование затруднено из-за небольшого размера венечного отростка и наслоения других костей.

Лечение. Заключается в обездвиживании поврежденной конечности. Если есть хоть небольшое смещение костных отломков, то гипсовую лонгету накладывают при максимально согнутом предплечье.

Сочетанные переломы локтевого и венечного отростка

Клиника. Переломы с одновременным повреждением обоих отростков локтевой кости, не сопровождающиеся смещением отломков. Эти переломы имеют скудную симптоматику: небольшая припухлость и кровоизлияние в области перелома, ограниченные активные и пассивные движения, пальпация, болезненная в проксимальном отделе локтевой кости.

Лечение. Лечение осуществляется в амбулаторных условиях. Конечность иммобилизуют задней гипсовой лонгетой.

Перелом локтевого отростка, осложненный вывихом костей предплечья

Клиника, диагностика. При осмотре определяется вынужденное положение предплечья. В месте ушиба имеется кровоизлияние. Локтевой сустав в переднезаднем размере увеличен. Спереди видна припухлость. Сбоку и сзади в верхнем отделе предплечья определяется деформация. Характерны отсутствие активных движений, болезненные пассивные движения.

Возможны повреждения нервных стволов и крупных сосудов. Первичный осмотр включает в себя неврологическое исследование поврежденной конечности. Для уточнения диагноза проводят рентгенографию.

Лечение. Лечение складывается из вправления вывиха и репозиции перелома. Вывих вправляют под эфирным наркозом путем вытяжения и противовытяжения с одновременным давлением пальцев на выступающий венечный отросток. После вправления проводят контроль рентгенологическим исследованием. При достижении хорошего стояния костных отломков накладывают гипсовую лонгету на 10— 12 дней при разогнутой конечности. Назначаются физиотерапия и лечебная гимнастика.

Смещение локтевого отростка более чем на 5 мм является показанием к оперативному вмешательству.

Перелом диафиза локтевой кости

Клиника, диагностика. На месте повреждения видна деформация. При прощупывании определяются болезненность и патологическая подвижность. Активные и пассивные движения болезненны. Рентгенологическое исследование подтверждает или уточняет диагноз.

Лечение. Заключается в фиксации поврежденной конечности гипсовой лонгетой на 10—12 дней. При угловом смещении необходимо исправить деформацию путем давления пальцами на выступающий отдел кости. Фиксируют конечность гипсовой лонгетой.

При полном смещении отломков проводят репозицию под наркозом. Вытяжением за кисть и непосредственным давлением на выступающие концы отломков удается их сопоставить. При безуспешной репозиции прибегают к хирургическому лечению.

Переломы лучевой кости

Перелом шейки лучевой кости

Клиника, диагностика. Ребенок держит поврежденную конечность в полусогнутом положении. Во время осмотра видна ограниченная припухлость в области перелома, которая постепенно распространяется на весь сустав. При пальпации наружной поверхности локтевого сустава определяется болезненность. Активные движения предплечья резко ограничены из-за болезненности, сгибание и разгибание в локтевом суставе возможны.

Осмотр больного заканчивают неврологическим обследованием конечности.

Рентгенологическое исследование подтверждает наличие перелома и уточняет характер смещения.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику проводят с растяжением связок, ушибом локтевого сустава.

Лечение. После проведения рентгенологического исследования и уточнения диагноза больному накладывают заднюю гипсовую лонгету от пальцев до верхней трети плеча при согнутом предплечье. Лечение проходит амбулаторно. Полные движения восстанавливаются через 2—3 недели после снятия гипса.

Переломы со смещением головки лучевой кости более чем на 15—20° и поперечным расхождением отломков подлежат репозиции под наркозом.

Переломы диафиза лучевой кости

Встречаются редко. Повреждение сопровождается полным смещением отломков.

Клиника, диагностика. Полный перелом в среднем отделе предплечья сопровождается деформацией, болезненностью при пальпации.

Рентгенографию следует проводить в двух взаимно перпендикулярных проекциях, это помогает уточнить диагноз и при наличии смещения определяет его характер.

Лечение. Проводят амбулаторно. Предплечье фиксируют гипсовой лонгетой от пальцев до средней трети плеча сроком на 14—18 дней.

Переломы со смещением подлежат репозиции, которую осуществляют под наркозом.

Повреждение Галеацци

Непрямой механизм повреждения. У детей встречается относительно редко.

Клиника. Складывается из симптомов перелома лучевой кости и угловой деформации отломков с небольшой припухлостью и болезненностью на внутренней поверхности лучезапястного сустава. После рентгенологического исследования устанавливается окончательный диагноз.

Лечение. Производят путем закрытой репозиции. Сначала устраняют смещение отломков луча, одновременно хирург давлением пальцами вправляет головку локтевой кости. Фиксация конечности осуществляется глубокой гипсовой лонгетой, которая накладывается от верхней трети плеча до головок пястных костей. Сроки фиксации 3—4 недели.

Эпифизеолиз дистального конца лучевой кости

Можно считать характерной формой повреждения скелета у детей.

Клиника, диагностика. При небольшом смещении клиническая картина выражена незначительно. Болезненность и припухлость расцениваются как следствие ушиба. При значительных смещениях заметны штыкообразная форма области лучезапястного сустава, отек и ограничение движений.

Рентгенологическое исследование уточняет диагноз.

Лечение. Как правило, консервативное. Репозицию осуществляют под кратковременным наркозом, без применения грубых манипуляций.

Переломы обеих костей предплечья

Переломы наблюдаются в основном в средней и нижней трети.

Поднадкостничные переломы: локализуются в дистальном отделе костей предплечья. Они возникают от небольшого прямого воздействия — падения на руку с упором на ладонь.

Клиника, диагностика. Жалобы на боли в нижнем отделе предплечья, наблюдается умеренная припухлость. Движения практически не ограничены. Прощупывание и осевая нагрузка болезненны. Диагноз устанавливается на основании рентгенологического исследования.

Лечение. Только в условиях травматологического пункта. Проводят фиксацию конечности гипсовой лонгетой. Срок фиксации 2 недели.

Надломы кости: характерны для младшего детского возраста

Клиника, диагностика. Ребенок жалуется на болезненность в области перелома. Ротационные движения резко ограничены, сгибание и разгибание сохранены в полном объеме.

Рентгенологическое исследование уточняет диагноз.

Лечение. Проводится в амбулаторных условиях, при надломах конечности без углового смещения ее фиксируют гипсовой лонгетой сроком 2—3 недели.

Если имеется угловое смещение, репонируют под кратковременным наркозом.

Полные переломы: как правило, сопровождаются значительным смещением отломков

Клиника, диагностика. Этот вид повреждения считается наиболее тяжелым среди других повреждений. Наблюдаются значительная деформация, отек, ограничение функции и резкая болезненность.

Рентгенологическое исследование проводят в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

Лечение. Проводят в условиях стационара. Закрытое сопоставление отломков — это метод при лечении детей с переломами обеих костей предплечья. Репозицию проводят под наркозом.

Переломы костей запястья и кисти

Большинство повреждений запястья и кисти подлежит амбулаторному лечению. Однако некоторые переломы со смещением отломков требуют репозиции.

Переломы костей запястья

Наблюдаются относительно редко, в основном у детей школьного возраста, чаще отмечается повреждение ладьевидной кости.

Клиника, диагностика. На тыльной поверхности лучезапястного сустава определяется припухлость. Ограничение движений из-за болей. Болезненность при прощупывании в области «анатомической табакерки» и под шиловидным отростком лучевой кости. Рентгенологический метод позволяет поставить окончательный диагноз.

Лечение. Проводят иммобилизацию лучезапястного сустава гипсовой лонгетой от основания пальцев до верхней трети предплечья при слегка разогнутой кисти.

Срок иммобилизации должен быть большим — 6 недель, так как кости запястья недостаточно хорошо кровоснабжаются. Назначают физиотерапию, лечебную гимнастику. После контрольной рентгенографии снимают гипсовую лонгету.

Через 1,5—2 месяца проводят контрольную рентгенографию в связи с возможным асептическим некрозом травмированной кости.

Переломы пястных костей

Не сопровождаются значительным смещением.

Клиника, диагностика. В области ушиба на тыльной стороне кисти определяются припухлость и кровоизлияние. При пальпации над местом перелома определяется резкая болезненность.

Лечение. Если перелом без смещения, проводят обездвиживание конечности и накладывают гипсовую лонгету. Срок фиксации 10—14 дней.

При остеоэпифизеолизе I пястной кости со смещением проводят репозицию под наркозом.

Переломы костей запястья и кисти

Большинство повреждений запястья и кисти подлежит амбулаторному лечению. Однако некоторые переломы со смещением отломков требуют репозиции.

Переломы костей запястья

Наблюдаются относительно редко, в основном у детей школьного возраста, чаще отмечается повреждение ладьевидной кости.

Клиника, диагностика. На тыльной поверхности лучезапястного сустава определяется припухлость. Ограничение движений из-за болей. Болезненность при прощупывании в области «анатомической табакерки» и под шиловидным отростком лучевой кости. Рентгенологический метод позволяет поставить окончательный диагноз.

Лечение. Проводят иммобилизацию лучезапястного сустава гипсовой лонгетой от основания пальцев до верхней трети предплечья при слегка разогнутой кисти.

Перелом фаланг пальцев

У детей происходит под действием прямого удара. Сильные смещения наблюдаются редко. Могут возникать острые переломы ногтевых фаланг с образованием дефекта мягких тканей кончика пальца, но эти повреждения возникают в основном у детей дошкольного возраста.

Клиника, диагностика. Жалобы на боль в месте ушиба, особенно при сгибании и разгибании. Определяются кровоизлияние и отек, могут быть деформация и укорочение фаланги при смещении отломков.

Рентгенологическое исследование уточняет диагноз.

Лечение. Заключается в кратковременной иммобилизации гипсовой шиной. Переломы со смещением отломков нуждаются в репозиции под кратковременным наркозом.

При открытых переломах ногтевых фаланг с отрывами частей мягких тканей показана пластическая операция.

Закрытая травма груди

Травмы груди разнообразны по характеру повреждения, их сочетанию и тяжести. Самые распространенные переломы — это переломы костей, образующих грудную клетку.

Переломы лопатки

Наиболее характерны поднадкостничные переломы лопатки с локализацией в области тела акромиального отростка.

Клиника, диагностика

Больной жалуется на боль при отведении плеча, приведении лопаток к позвоночнику, редко — на боль при дыхании. При пальпации и осмотре можно выявить припухлость или резкую болезненность по линии перелома.

При нарушении целостности акромиального отростка наблюдается припухлость по наружной поверхности плечевого сустава. Переломы анатомической и хирургической шейки встречаются относительно редко.

Рентгенологическое исследование обычно проводят в прямой, косой и боковой проекциях.

Лечение

Осуществляется фиксацией конечности повязкой Дезо в течение 10—14 дней с последующим ношением конечности на косынке.

Показанием к госпитализации и проведению репозиции под наркозом служит наличие смещения.

Переломы ключицы

По характеру повреждения переломы ключицы бывают:

– поднадкостничные;

– со смещением отломков;

– оскольчатые.

Клиника, диагностика

Наибольшую трудность для распознавания представляют поднадкостничные переломы по типу «зеленой ветки», они не сопровождаются угловой деформацией. Диагноз основывается на резкой болезненности при пальпации в области перелома, при движениях руки и на отеке мягких тканей. Отек также может быть незначительным. В этом случае ребенка ставят на стул, осматривая ключицу снизу вверх по касательной. При наличии даже легкого смещения отломков можно поставить диагноз, не прибегая к болезненной процедуре — пальпации.

Рентгенологическое исследование позволяет уточнить диагноз. Рентгенограмму проводят в одной — переднезадней проекции, в положении лежа и стоя.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится с:

– переломом верхней трети плечевой кости;

– подвывихом головки лучевой кости.

Лечение

Метод фиксации конечности зависит от возраста ребенка и вида смещения. Хорошие отдаленные результаты достигаются применением повязки Дезо. Необходимость в репози