Перелом эпифиза большеберцовой кости в лодыжке

Перелом берцовой кости является частой травмой нижних конечностей у взрослых и детей. Область между коленным и голеностопным суставами образована голенью. Она состоит из сочленения большой и малой берцовых костей, которые являются основой костного скелета. Нарушение его целостности может быть на любом уровне.

Чаще всего травматической поломке подвергается большеберцовая кость. Травма только малой кости встречается редко.

Анатомия берцовой кости

Берцовые кости имеют трубчатое строение, очень прочные, способные выдерживать большие нагрузки. Верхний отдел большеберцовой кости имеет конфигурацию треугольника с четкими краями и 2 мыщелками (утолщениями). На них находятся суставные поверхности, сочленяющиеся с бедренной костью и образующие с коленной чашечкой сложный коленный сустав.

Суставная поверхность на латеральном мыщелке сочленяется с головкой малоберцовой кости. Верхний отдел большеберцовой кости имеет бугристую поверхность, которая служит для прикрепления связок и мышц конечности.

Ее нижний отдел принимает участие в образовании голеностопного сустава и на внутренней стороне образует медиальную лодыжку. Тонкая малоберцовая кость в своем нижнем отделе образует латеральную лодыжку, которая, как и головка, выступает кнаружи и хорошо пальпируется.

Разновидности переломов

Главная опорная функция принадлежит большой берцовой кости. Малая кость практически не несет осевой нагрузки, но ее значение заключается в формировании коленного и голеностопного суставов. В зависимости от мощности удара, повреждение голени может быть в одностороннем или двухстороннем порядке.

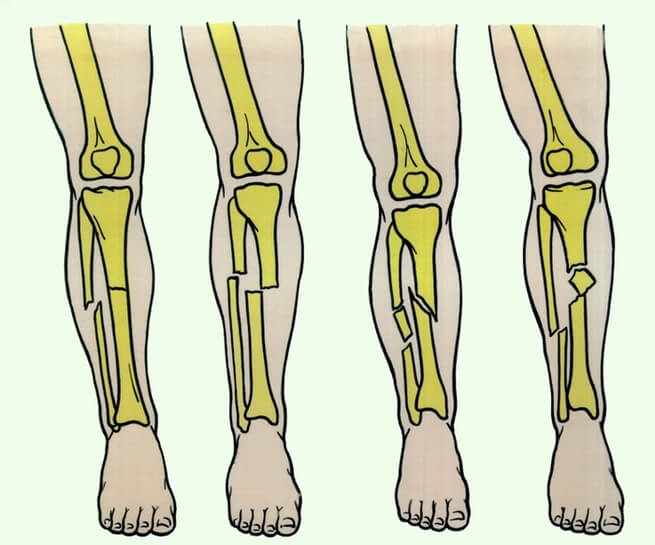

В зависимости от местоположения дефекта, его характера и количества костных фрагментов, в клинической травматологии выделяют следующие виды нарушений целостности голени:

- единичные и множественные переломы;

- прямые, косые и спиралевидные;

- ровные и оскольчатые переломы;

- со смещением и без смещения;

- открытые и закрытые повреждения;

- внесуставные и внутрисуставные переломы;

- одной или обеих костей голени на разном уровне — повреждение мыщелков большеберцовой кости или перелом головки и шейки малой берцовой кости – это ее верхняя часть. Переломы лодыжек – это низ голени.

От характера дефекта кости зависит вид медицинской помощи, продолжительность лечения и сроки восстановления здоровья.

Клиническая картина

Симптоматика при травме голени всегда ярко выражена. Поражение одного или другого скелетного образования имеет свои нюансы. Независимо от вида и места перелома голени, выделяют следующие общие симптомы при нарушении целостности костной ткани:

- сильный болевой синдром;

- быстрое нарастание отечности нижней конечности;

- изменение окраски кожных покровов;

- отсутствие активных движений в пораженной конечности;

- крепитация обломков кости при попытке движения ногой;

- деформация пораженной конечности.

Появление таких симптомов после травмы всегда говорит о переломе голени. Дифференцировать поражение одной берцовой кости от другой, помогает определенная клиника, характерная для каждой кости.

При травме малой берцовой кости

Травматический дефект малоберцовой кости сопровождается определенными клиническими проявлениями. Наряду с общими симптомами, характерными для перелома голени, проявления травмы малой берцовой кости наблюдаются в следующем виде:

- боль в области перелома вследствие дефекта надкостницы с иррадиацией в голеностопный сустав;

- нарушение чувствительности кожных покровов по наружной поверхности голени и стопы вследствие травмирования малоберцового нерва при переломе шейки и головки малой берцовой кости. При обширном дефекте нервных волокон отмечается парез мышц стопы, при котором отсутствуют движения в ней;

- появление гематомы в месте перелома через определенный промежуток времени;

- возможна деформация конечности при смещении костных обломков.

Так как основную опорную функцию ноги берет на себя большеберцовая кость, мышечный каркас в ее области значительно выражен. Перелом малой берцовой кости без смещения позволяет наступать на сломанную конечность, но боль при этом будет усиливаться.

При травме большой берцовой кости

При переломе большеберцовой кости, кроме резкого болевого синдрома, наблюдаются следующие проявления травмы:

- деформация и укороченность голени;

- аномальное расположение стопы по отношению к коленному суставу;

- патологическая подвижность кости и крепитация обломков при пальпации конечности;

- быстрое нарастание отечности голени;

- обломки костей в ране при открытом переломе;

- наличие подкожной гематомы при косом или спиральном виде перелома.

Часто в практике встречаются сочетанные переломы большой и малой берцовых костей. Визуальный осмотр позволяет поставить предварительный диагноз повреждения голени. Уточнение диагноза проводится с помощью аппаратных методов обследования.

Диагностика

Травма голени требует уточнения некоторых деталей повреждения костной ткани, которые произошли вследствие перелома. Это его вид, наличие смещения, количество костных осколков, имеется или нет заинтересованность сустава. На все эти вопросы дает ответ дополнительное инструментальное обследование.

Чаще всего уточняется диагноз следующими методиками:

- рентгенография голени в 2 проекциях;

- МРТ – при наличии оскольчатого перелома или в области мыщелков;

- электромиография – при повреждении малоберцового нерва.

После диагностики и установления вида перелома назначается лечение.

Правила оказания первой помощи

Перелом ноги может быть простым или сложным по клиническим проявлениям, что может создавать значительные проблемы в восстановлении ее функции. Важным моментом является предупреждение развития осложнений травмы.

Если сломаны берцовые кости, первая помощь оказывается сразу после получения травмы с целью улучшения состояния пациента при транспортировке его в лечебное учреждение. Объем первой помощи до приезда медиков будет складываться из следующих мероприятий:

- пострадавшего уложить, ограничив подвижность поврежденной конечности;

- освободить травмированную голень, разрезав одежду и максимально осторожно сняв обувь;

- обеспечить холод на конечность и прием внутрь обезболивающего препарата;

- при открытой раневой поверхности осторожно очистить ее от грязи и посторонних предметов;

- при кровотечении вследствие открытой травмы голени наложить жгут с указанием его времени;

- закрепить поврежденную ногу имеющимися твердыми предметами (доски, ветки, картон).

Правильно проведенная первая помощь пострадавшему, дает возможность минимизировать развитие осложнений и предотвратить ухудшение здоровья пациента.

Методы и средства лечения

В зависимости от вида перелома и его сложности лечебные мероприятия могут проводиться различными методами. Выбор методик зависит не только от вида нарушения целостности кости, но и от состояния пациента и его возраста.

Консервативные методы

Консервативная терапия в практической травматологии находит широкое применение с включением в себя следующих методик:

- метод фиксации – проводится репозиция (сопоставление) костных фрагментов под местным или общим обезболиванием и последующим наложением гипсовой повязки;

- тракционный метод – делается скелетное вытяжение, то есть осуществляется медленная репозиция частей кости с последующим наложением гипса.

Эти методики находят свое применение, если травма кости случилась без смещения или отломки легко совмещаются. Этот метод показан при переломе головки и шейки малоберцовой кости, а также при поперечных переломах голени с небольшим смещением.

Хирургическое лечение

Назначение операции при переломах костей голени имеет следующие показания:

- отсутствие возможности проведения закрытой репозиции костных отломков;

- невозможность удержания фрагментов кости в нужном положении;

- опасность обширного повреждения тканей, нервов и сосудов костными обломками;

- открытые переломы;

- интерпозиция тканей.

Оперативное вмешательство по вправлению костных отломков выполняется с применением дополнительных методов фиксации, то есть с применением остеосинтеза.

Медикаментозная терапия

Лечебные мероприятия при переломах голени обязательно включают в себя медикаментозную терапию, которая позволяет предупредить осложнения, активизировать восстановление костной ткани, улучшить общее самочувствие больных. В группы медикаментов, применяемых при лечении переломов костей голени, входят:

- препараты с хондроитином – содержат основные элементы хрящевой ткани и назначаются на этапе формирования костной мозоли;

- антибиотики – предотвращают развитие вторичной инфекции и назначаются при открытых раневых поверхностях или хирургическом вмешательстве;

- обезболивающие препараты – устраняют болевой синдром и улучшают общее состояние пациентов;

- противовоспалительные средства – снимают отечность, устраняют воспалительные явления;

- препараты с кальцием и витаминно-минеральные комплексы – способствуют лучшей регенерации костной ткани;

- иммуностимулирующие средства – повышают защитные силы организма;

- средства наружного применения, которые назначаются при снятии гипсовой повязки.

Такая комплексная медикаментозная терапия позволяет сократить срок выздоровления после перелома костей голени.

Без смещения

Переломы большеберцовой или малоберцовой кости без смещения являются частой травмой нижних конечностей. Это наиболее легкий вариант травмы голени. Лечебные мероприятия проводятся консервативно и включают в себя наложение гипсовой повязки. В зависимости от места повреждения различают следующие переломы без смещения:

- перелом мыщелков большеберцовой кости;

- переломы диафиза костей голени, которые могут быть в верхней, средней и нижней трети костной ткани. Более продолжительно зарастают переломы в нижней трети голени, так как эта область большеберцовой кости покрыта сухожилиями. Плохо развитая кровеносная сеть приводит к скудному питанию тканей.

При таком виде травмы гипсовая костная ткань регенерирует в течение 2-2,5 месяцев с момента перелома, а через 3-3,5 месяца восстанавливается трудоспособность.

Со смещением

Перелом голени со смещением может быть сложной или относительно легкой травмой. Это зависит от наличия открытой раневой поверхности, количества костных обломков, степени смещения фрагментов кости. Лечение такой травмы проводится поэтапно, которое включает в себя:

- репозицию (совмещение) обломков с приданием костям анатомического положения при наличии простого единичного перелома со смещением, репозиция выполняется закрытым путем. Большое смещение и наличие множественных осколков требуют оперативного вмешательства;

- фиксация обломков – применяются различные приспособления. Фиксация единичного перелома может осуществляться снаружи. Множественные переломы или сильное смещение фиксируется изнутри различными методиками;

- иммобилизация – гарантию правильного срастания костей обеспечивает иммобилизация гипсовой повязкой или компрессионно-дистракционными аппаратами;

- реабилитация – для восстановления функции нижней конечности применяется ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.

Такой подход к лечению позволяет восстановить утраченную функцию нижней конечности в максимально сжатые сроки.

Стержень

Совмещение фрагментов костных обломков, то есть репозиция, проводится при сложной травме большеберцовой кости в ходе оперативного вмешательства. Одной из применяемых методик является внутрикостный остеосинтез, когда в ходе операции в канал большой берцовой кости вводится стержень. Он позволяет фиксировать обломки костей, что дает хорошие результаты в срастании поврежденной кости.

Пластина

При переломе голени со смещением травматологи практикуют операцию с применением титановых пластин. С их помощью костные осколки закрепляются в правильном анатомическом положении, которые извлекаются через год. Данная методика применяется значительно реже по сравнению с другими видами остеосинтеза, так как тяжелее переносится пациентами вследствие значительной травмы мягких тканей. Иногда пластина остается внутри на всю жизнь, особенно у возрастных пациентов.

Шурупы

Оперативное вмешательство при переломе лодыжки происходит с фиксацией межберцового синдесмоза с помощью позиционного винта. Данное изделие, применяемое в остеосинтезе, изготовлено из специального сплава, не вызывающего реакцию отторжения организма. Полное удаление фиксирующего средства происходит через 12 месяцев с момента операции.

Аппарат Илизарова

Установка аппарата проводится при любых сложных переломах берцовых костей, открытых многооскольчатых травмах в сочетании с раздробленностью суставов. Он позволяет надежно фиксировать перелом для правильного срастания костей.

Фиксация осколков происходит с помощью 2 спиц, устанавливаемых над переломом, которые фиксируются на кольцах. В них проходят штанги для регулирования расстояния. Применение аппарата Илизарова ускоряет процессы заживления и правильного сращения фрагментов костей.

Реабилитация

Длительный период обездвиженности нижней конечности приводит к негативным явлениям в виде атрофии мышц, застойным явлениям, нарушениям питания тканей. Восстановить функцию конечности можно с помощью специальных мер реабилитации, которые предполагают достижение следующих целей:

- устранение атрофии мышц бедра и голени;

- повышение мышечного тонуса и улучшение питания тканей;

- устранение отечности и застойных явлений;

- устранение контрактуры и увеличение подвижности коленного и голеностопного суставов.

Четкое выполнение всех рекомендаций специалиста в периоде реабилитации позволит вернуть травмированной конечности утраченную функцию.

Общие правила

Чтобы реабилитационный период, при повреждении малоберцовой кости вследствие перелома прошел гладко, и восстановление функции произошло в полном объеме, необходимо соблюдать следующие правила:

- быть последовательным в выполнении плана реабилитации;

- методы восстановления здоровья должны быть комплексными;

- лечебные мероприятия должны быть непрерывными.

Соблюдение этих правил от момента получения травмы и хождения в гипсе до окончания восстановительного периода, позволит пройти реабилитацию в ускоренном темпе и с полным выздоровлением.

Медикаменты

Медикаментозное лечение в процессе реабилитации проводится по рекомендации специалиста. В этот период показан прием лекарственных средств, для внутреннего употребления, таких как:

- витаминно-минеральные комплексы;

- иммуномодуляторы;

- средства для лучшей регенерации костной ткани;

- обезболивающие средства.

Препараты для наружного применения показаны для улучшения трофики, снятия болевого синдрома в суставах, повышения тонуса в мышцах за счет улучшения кровообращения. Наиболее популярными средствами являются:

- мазь Диклофенак;

- гель Кетонал;

- гель Нурофен.

Медикаментозное лечение в период реабилитации является дополнением к другим видам восстановительного лечения.

Физиопроцедуры

Физиотерапевтические процедуры при нарушении целостности костей голени играют большую роль в процессе восстановления утраченной функции конечности. Назначаются они после снятия гипса в следующем виде:

- электростимуляция атрофированных мышц голени;

- ультразвук, стимулирующий появление новой капиллярной сети;

- лазеротерапия для стимуляции процессов восстановления костной ткани.

Физиотерапевтические процедуры проводятся курсами по назначению врача.

Массаж и лечебная физкультура

ЛФК и массаж являются основными процедурами в процессе реабилитации конечности после перелома. Лечебная гимнастика назначается индивидуально и проводится врачом ЛФК с учетом характера деформированной конечности и общего состояния пациента. Разрабатывается специальный комплекс упражнений, который в дальнейшем выполняется в домашних условиях самостоятельно.

Массаж проводится курсом в количестве 10 процедур только специалистом в комплексе с ЛФК. Через 3 месяца курс массажа повторяется, лечебная гимнастика проводится постоянно. Комплекс упражнений может расширяться и усложняться в зависимости от общего состояния пациента и результата реабилитации.

Народные средства

Для лучшего и ускоренного срастания костей при их переломе, применяются средства народной медицины, которые включают в себя различные рецепты. Наиболее часто применяемыми являются:

- яичная скорлупа в виде порошка с лимонным соком, применяя по чайной ложке 1–2 раза в день в течение месяца;

- ванночки из отвара пихтовых веток;

- настой календулы для внутреннего употребления;

- мумие с розовым маслом для внутреннего и наружного употребления.

Применять рецепты народной медицины необходимо только после консультации врача и в комплексе с физиотерапевтическими и медикаментозными процедурами.

Правильно проведенное лечение перелома берцовых костей во всех периодах заболевания способствуют быстрому восстановлению здоровья и трудоспособности.

Источник

содержание ..

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Лечение дистальных эпифизеолизов и переломов эпифизов большеберцовой

кости у детей

Лечение эпифизеолиза без заметного смещения заключается в иммобилизации

гипсовой повязкой в течение 3-б нед. При смещении показана тщательная и

щадящая ручная репозиция с наложением гипсовой повязки на 6 нед. Техника

репозиции такая же, как и при переломах лодыжек. Если репозиция не

удается, показано скелетное вытяжение за пяточную кость с корригирующими

тягами. Повреждение ростковых слоев эпифизарного хряща при эпифизеолизах

и преждевременное замыкание эпифизарной зоны наблюдаются редко. Это

указывает на то, что эпифизеолиз по существу является метафизарным

переломом вблизи ростковой линии, а не разрывом эпифизарного хряща.

Данные первичного клинического и рентгенологического обследования не

позволяют определить действительную тяжесть повреждения эпифизарного

хряща. Только динамическое наблюдение до периода полной перестройки

мозоли при эпифизеолизе или замыкания ростковой зоны при переломе

эпифиза позволяет своевременно выявлять нарушение роста. Как показал А.

Ф. Бухны (1964), важным симптомом, позволяющим в ранние сроки выявить

нарушения роста и начало деформации нижней трети голени после перелома

внутреннего отдела эпифиза, является неравномерное отодвигание

поперечной линии роста от эпифизарной зоны. Развивающаяся и

прогрессирующая в ряде случаев, даже после тщательной репозиции,

длительной разгрузки и иммобилизации, варусная деформация нижней трети

голени после перелома внутреннего отдела эпифиза должна быть

своевременно устранена корригирующей остеотомией до прекращения роста,

т. е. при открытых эпифизарных зонах, чтобы предупредить развитие

вторичных деформаций стопы.

Лечение переломов эпифиза без смещений заключается в иммобилизации

голеностопного сустава циркулярной гипсовой повязкой от пальцев до

верхней трети голени в течение 4-6 нед. При переломах дистального

эпифиза большеберцовой кости со смещением производится репозиция

щадящими приемами. Чтобы не вызвать дополнительного повреждения

эпифизарного хряща, вправление лучше производить под общим

обезболиванием.

Для разгрузки поврежденной части эпифиза после репозиции в гипсовой

повязке придают соответствующее положение стопе: при повреждении

внутренней части – легкое вальгусное, при повреждении наружной –

варусное. Гипсовую повязку накладывают на 6 нед. Нагрузка на ногу

разрешается через 8-10 нед после травмы при условии ношения

ортопедического ботинка, разгружающего поврежденный отдел эпифиза. После

снятия гипсовой повязки лечение такое же, как и при переломах лодыжек с

вывихом стопы.

Оперативное лечение переломов лодыжек

Тщательное изучение отдаленных результатов лечения переломов лодыжек

показывает, что в большинстве случаев такие осложнения, как постоянные

боли, отек, деформация, артроз, ограничение движения голеностопного

сустава, плоскостопие, хромота, неуверенность при ходьбе, объясняются

оставшимся смещением лодыжек, несращением перелома внутренней Лодыжки,

большим или меньшим расхождением вилки сустава, подвывихом стопы и т. п.

Отсюда можно сделать вывод, что для улучшения результатов лечения при

некоторых видах переломов лодыжек с. самого начала показано оперативное

лечение.

Оперативное лечение показано при невправимых, трудно репонируемых, плохо

удерживаемых и легко смещающихся переломах лодыжек. Более подробно об

этом будет сказано при разборе соответствующих видов переломов. Само

собой разумеется, что операция показана во всех случаях, когда попытка

вправить свежий перелом не увенчалась успехом, а также при застарелых

невправленных и несросшихся переломах лодыжек, при выраженных нарушениях

статики и функции, артрозах и болях в голеностопном суставе. Операцию

лучше всего делать на 2-5-й день после травмы; отек и гематома

противопоказанием к операции не служат.

Операция производится под внутрикостным или общим обезболиванием. После

остеосинтеза и зашивания раны местно вводят антибиотики (пенициллин,

стрептомицин и др.) и всегда накладывают гипсовую повязку. В случаях

нарастания отека гипсовую повязку следует рассечь. На следующий день или

через день контролируют рану и накладывают повязку со спиртом. Обычно

при гладком течении через 3- 4 нед после операции гипсовая повязка

перекладывается на срок, обычный для таких же переломов, леченных

консервативно. После снятия гипсовой повязки, так же как и после

консервативного лечения, рекомендуются лечебная гимнастика,

физиотерапия, ношение супинатора и ортопедических ботинок или ботинок со

шнурками на низком каблуке и с супинатором.

Рис. 199. Невправимый перелом внутренней лодыжки вследствие интерпозиции

сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Остеосинтез при переломе внутренней лодыжки

Операция должна производиться в следующих случаях: когда, несмотря на

попытки вправления, на рентгенограммах видно, что между основанием

внутренней лодыжки и поверхностью перелома большеберцовой кости остался

диастаз; когда рентгенограмма в боковой проекции показывает, что

внутренняя лодыжка своим основанием повернулась вперед, не соприкасается

на всем протяжении с плоскостью перелома большеберцовой кости и стоит к

ней под углом, открытым кпереди (рис. 199). Нередко хирурги

недооценивают это, считая, что при отсутствии подвывиха стопы в таких

случаях можно ограничиться наложением гипсовой повязки. Между тем

указанное положение внутренней лодыжки создает благоприятные условия для

частичного рассасывания основания ее, увеличения диастаза, образования

ложного сустава, фиброзного, а не костного сращения перелома,

результатами которого являются постоянная неустойчивость в голеностопном

суставе, частое подвертывание стопы и боли в голеностопном суставе. Во

многих случаях неудавшееся вправление и некостное сращение объясняются

интерпозицией мягких тканей. Эти моменты служат обоснованием для

оперативного лечения таких переломов внутренней лодыжки.

Техника операции. Делают продольный разрез на 2-3 см выше основания и

ниже верхушки лодыжки. Края кожной раны несколько отсепаровывают от

подлежащих мягких тканей и раздвигают крючками. Связки, Прикрепляющиеся

к лодыжке, следует щадить. В ране видна линия перелома. Отломавшаяся

внутренняя лодыжка, имеющая треугольную форму, обычно смещена книзу или

повернута вокруг своей верхушки основанием кпереди или кнутри или

кнаружи. Между ней и ее основанием на большеберцовой кости после

удаления сгустков крови видны ущемившиеся обрывки надкостницы и связок.

После удаления мелких костных осколков обнажаются плоскость перелома

большеберцовой кости и основание внутренней лодыжки. Сопоставить их

удается легко и точно. При изолированном переломе внутренней лодыжки

часто достаточно фиксировать лодыжку к основанию ее на большеберцовой

кости с помощью циркулярного кетгутового шва вокруг лодыжки.

Если внутренняя лодыжка после вправления легко смещается и ее трудно

удержать, а также при полифокальных повреждениях мы скрепляем ее с

большеберцовой костью с помощью двухлопастного небольшого гвоздя или

винта. Гвоздь вколачивают в большеберцовую кость через

верхушку лодыжки перпендикулярно плоскости перелома. Длина гвоздя 3-4

см, ширина лопастей

1,5-2,5 мм.

Рану зашивают наглухо и тут же накладывают гипсовую повязку до колена.

Швы снимают на 7-8-й день. Дальнейшее лечение такое же, как при переломе

внутренней лодыжки без смещения. Гвоздь удаляют под местным

обезболиванием через 2-3 мес после операции.

Для остеосинтеза внутренней лодыжки мы также пользуемся одной или, двумя

тонкими спицами, винтом из нержавеющей стали или титана и тонким костным

штифтом. В последнем случае через внутреннюю лодыжку предварительно

просверливают канал.

Остеосинтез при расхождении вилки голеностопного сустава

Диастаз между нижними концами берцовых костей происходит при разрыве

передней и задней связок наружной лодыжки, частичном надрыве межкостной

перепонки и переломе наружного края большеберцовой кости. Расхождение

вилки голеностопного сустава может быть самостоятельным видом

повреждения или встречается при винтообразных переломах наружной

лодыжки, когда плоскость перелома проходит на уровне нижнего

межберцового соединения, либо при надлодыжечных переломах малоберцовой

кости, сопровождающихся разрывом связок нижнего межберцового соединения.

В большинстве случаев стопа при этом смещена кнаружи; значительно реже

таранная кость частично вклинивается между разошедшимися берцовыми

костями. Нередко можно отметить, что при вправлении переломов лодыжек не

обращают должного внимания на «небольшой диастаз» между берцовыми

костями. Между тем перелом лодыжек можно считать вправленным лишь в том

случае, когда на рентгенограмме в переднезадней проекции видно, что

лодыжки вправлены, суставная щель имеет на всем протяжении одинаковую

ширину и диастаз между берцовыми костями устранен, т. е. внутренняя

поверхность наружной лодыжки расположена в малоберцовой вырезке нижнего

конца большеберцовой кости. В противном случае в дальнейшем остается

неустойчивость в голеностопном суставе, подвертывание стопы

рецидивирует, сопровождаясь болью и отеком. Если имеется полный диастаз

и вправление разошедшегося межберцового соединения представляет

трудности или его не удается устранить обычными приемами, показано

оперативное лечение.

Техника операции. Делают разрез длиной 8 см по передненаружной

поверхности дистальной части малоберцовой кости, начиная на 5 см выше и

кончая на 3 см ниже суставной щели. Края кожной раны отсепаровывают так,

чтобы стали доступны боковая поверхность наружной лодыжки, межберцовое

сочленение и нижняя надсуставная часть малоберцовой кости. Для того

чтобы обнажить переднюю поверхность нижнего межберцового соединения,

рассекают в продольном направлении фасцию голени и лежащую на уровне

голеностопного сустава крестообразную связку, а иногда и расположенную

несколько выше поперечную связку голени. Затем сухожилия разгибателей

оттягивают кнутри. Гематому в области межберцового соединения удаляют.

Когда имеется небольшой свободный костный отломок, оторвавшийся от

наружного края большеберцовой кости, лучше его удалить. Вправить

наружную лодыжку в малоберцовую вырезку большеберцовой кости удается

легко путем их сопоставления и сжатия вилки. Сближенные берцовые кости

необходимо фиксировать, так как они легко расходятся. Для этого мы

пользуемся специальным болтом или длинным винтом. Болт лучше вводить по

углом 45° по фронтальной плоскости снаружи внутрь. Для этого

предварительно просверливают канал через малоберцовую кость, межберцовое

соединение и большеберцовую кость. На другой конец болта, введенного в

просверленный канал, надевают гайку, которую завинчивают. Для того чтобы

не слишком сжать и не сузить вилку голеностопного сустава, что может

быть причиной ограничения движений, в момент завинчивания гайки стопу

следует установить в положении разгибания (рис. 200, 201) и в конце

проверить степень движений в голеностопном суставе. Далее сухожилия

разгибателей укладывают на место и сшивают крестообразную и поперечную

связки голени,

рассеченные в начале операции. Кожную рану зашивают и накладывают глухую

гипсовую повязку до колена; стопа при этом устанавливается под углом

90°.

В ряде случаев можно создать искусственную межберцовую связку из

замороженного сухожилия или фасции, а также из тонкой лавсановой ленты.

При небольших расхождениях малоберцовую кость в межберцовом сочленении

можно фиксировать шелковыми узловыми швами, наложенными на разорванные

связки. Через 10-15 дней разрешается ходить в гипсовой повязке без

нагрузки на ногу в течение 5-6 нед. Срок ношения гипсовой повязки

зависит от характера перелома лодыжек и колеблется от 2 до 3 мес. Болт

или винт удаляют под местным обезболиванием через 4-6 мес после

операции.

Рис. 200. Перелом лодыжек с расхождением вилки голеностопного сустава;

остеосинтез внутренней лодыжки винтом и межберцового соединения болтом.

Остеосинтез при переломе наружной лодыжки

Показания к операции: 1) косые и винтообразные переломы со смещением или

отхождением наружной лодыжки на уровне межберцового соединения; 2)

надлодыжечные переломы малоберцовой кости с расхождением дистального

отломка в межберцовом соединении; 3) отрывные переломы, обычно

поперечные, со смещением и отхождением наружной лодыжки; 4) не

поддающиеся вправлению винтообразные ротированные переломы наружной

лодыжки на уровне межберцового соединения, при которых проксимальный

конец малоберцовой кости сместился и плотно защелкнулся за заднебоковым

ребром большеберцовой кости; при этом также происходят разрыв

дельтовидной связки и смещение стопы в голеностопном суставе кнаружи и

кзади (рис. 202); 5) смещение сломавшейся малоберцовой кости с

укоренением, ротацией и отклонением наружной лодыжки.

Рис. 201. Перелом лодыжек; разрыв нижнего синдесмоза, вывих стопы

кнаружи и кзади (а).

Остеосинтез болтом и спицами (б); после удаления фиксаторов (в).

Рис. 202. Невправимый перелом наружной лодыжки; спиральный перелом

наружной лодыжки и смещение ее позади большеберцовой кости; подвывих

стопы кзади.

Рис. 203. Винтообразный перелом наружной лодыжки на уровне межберцового

синдесмоза.

Внутрикостный остеосинтез.

Техника операции. Когда имеется расхождение вилки голеностопного сустава

и наружная лодыжка сломана на уровне его или сломана малоберцовая кость

в надлодыжечной области, применяют тот же разрез и такие же приемы для

сближения обеих костей в межберцовом соединении. После устранения

смещения и сопоставления отломков в правильном положении болт или винт

вводят в наружную лодыжку снаружи, почти у самой верхушки, косо снизу

вверх и внутрь в большеберцовую кость через межберцовое соединение. При

переломах наружной лодыжки без расхождения вилки голеностопного сустава

после сопоставления отломков в верхушку лодыжки в продольном направлении

кверху вводят тонкий круглый или плоский гвоздь или спицу, которую

проводят в проксимальный отломок на 5-7 см выше плоскости перелома (рис.

203).

После операции на 2 мес накладывают гипсовую повязку до колена. Швы

снимают на 7-8-й день. Ходить разрешают в гипсовой повязке с нагрузкой

на ногу через 4-6 нед после операции. Гвоздь удаляют через 4 мес.

содержание ..

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Источник