Перелом бедренной кости литература

Переломы проксимального отдела бедра различают по отношению к тазобедренному суставу (рис. 95). Эти переломы наблюдаются преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста, у женщин в два раза чаще, чем у мужчин.

Причины. Переломы шейки бедра возникают в результате удара большого вертела о твердую поверхность при некоординированном падении больного (гололед, мокрый пол, натертый паркет, ванна и т. п.).

Признаки. Жалобы на боли в области тазобедренного сустава, усиливающиеся при попытке изменить положение ноги, ротированной кнаружи. Латеральный край стопы почти касается плоскости постели. Болезненны пальпация области тазобедренного сустава, а также поколачивание по большому вертелу и по пятке вдоль оси конечности. Определяются относительное укорочение конечности, нарушение линии Розера — Нелатона, Шемакера, треугольника Бриана.

При переломах без смещения и вколоченных переломах большинство этих симптомов отсутствуют, остаются постоянные боли в тазобедренном суставе, усиливающиеся при движениях. Постоянство болей объясняется растяжением капсулы сустава скопившейся в ней кровью. Капсула тазобедренного сустава малорастяжима, полость сустава вмещает всего около 20 мл жидкости. Поэтому вколоченные переломы шейки бедренной кости нередко своевременно не распознаются, иногда даже при наличии рентгенограмм. Рентгенограммы производят обязательно в двух проекциях — переднезадней и аксиальной.

Лечение. Консервативное лечение допустимо при вколоченных переломах или в тех случаях, когда оперативное лечение сопряжено с большим риском для больного. Иммобилизацию конечности производят циркулярной тазобедренной гипсовой повязкой в положении отведения и внутренней ротации в течение 4-6 мес и больше (рис. 96). Скелетное вытяжение обязательно должно предшествовать как наложению гипсовой повязки, так и оперативному лечению. Спицу для вытяжения проводят над мыщелками бедра. При переломах со смещением отломков под местной анестезией новокаином производят репозицию. Конечность вытягивают по оси, ротируют кнутри и отводят. С первых же дней после наложения системы вытяжения или гипсовой повязки больным назначают общую и дыхательную гимнастику для предупреждения застойных пневмоний, пролежней, атрофии мышц, туловища и конечностей. Больной должен с помощью балканской рамы поднимать верхнюю часть туловища, помогать обслуживающему персоналу (родственникам) перестилать постель, заниматься гимнастикой в коленном и голеностопном суставах, активно напрягать четырехглавую мышцу бедра. От персонального ухода за больным во многом зависит исход травмы, так как больные, особенно старческого возраста, быетро теряют активность, перестают самостоятельно заниматься ЛФК, у них развиваются пролежни, легочно-сердечная недостаточность, и они погибают.

Оперативным методам лечения переломов шейки бедренной кости необходимо отдавать предпочтение. Хотя сама операция является серьезным испытанием для больного, однако она обеспечивает необходимые условия для благоприятного течения перелома. Во время операции обеспечиваются точная репозиция отломков, прочная их фиксация металлическими конструкциями, что позволяет рано активизировать больных.

Операцию производят под наркозом, проводниковой или местной анестезией (рис. 97). После закрытой репозиции отломки скрепляют трехлопастным металлическим стержнем или другими конструкциями (рис. 98, 99). После заживления операционной раны больным разрешают сидеть в постели, а через 3 нед начать ходьбу с костылями без опоры на больную ногу. Дальнейшее лечение можно проводить в домашних условиях.

Важным представляется вопрос о времени начала нагрузки на оперированную конечность. Опыт показал, что преждевременная нагрузка может привести к смещению отломков, несращению перелома или асептическому некрозу головки. Поэтому частичную нагрузку не более 30% от массы тела разрешают не ранее, чем через 3-4 мес после операции, а полную — только через 6 мес. В течение этого времени больной должен систематически заниматься ЛФК, разрабатывать движения в суставах поврежденной конечности, получать процедуры массажа. Трудоспособность восстанавливается через 8-12 мес. Применение срочного эндопротезирования тазобедренного сустава улучшило исходы переломов шейки бедра у больных пожилого и старческого возраста (рис. 100).

95. Схеме переломов проксимального отдела бедренной кости . 1 — головки : 2 — шейки ( внутрисустав ные ); 3 — чрезвертельные ( внесу ставные ); 4 — подвертельные ; 5 — капсула сустава .

96. Лечебная иммобилизация тазобедрен ной повязкой при переломе шейки бедренной кости .

97. Проводниковая анестезия нижней конечности [ Пашук А/О., 1977]. а , 6 -блокада седалищного нерва ; в -блокада бедренного (3) и наружного кожного (1, 2) нервов ; г -блокада запирательного нерва ; д -блокада подкожного нерва голени (4), большеберцового (5) и общего малоберцового (6) нервов ; в — проводниковая анестезия в нижней трети голени .

98. Остеосинтез при медиальном переломе шейки бедренной кости трехлопастным гвоздем .

99. Внутренний ( а ) и наружный ( б — д ) остеосинтез при переломах шейки бедренной кости .

100. Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава .

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Пивень И.М.

1

Бердюгин К.А.

1, 2

1 ГБУЗ СО ЦСВМП «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина»

2 ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ

Работа посвящена изучению классификаций перипротезных переломов бедренной кости. Правильно сформулированная классификация позволяет произвести распределение исследуемых пациентов в достоверные группы, выработать общие подходы и показания к применению того или иного метода оперативного лечения. Это в полной мере касается и перипротезных переломов бедренной кости, когда линия перелома может иметь весьма разнообразное положение. Данная тема становится тем более актуальной в связи с широким внедрением эндопротезирования в практику ортопедических отделений по всему миру. Так, к 2030 году в США прогнозируют потребность в 572 тысячах первичных артропластик тазобедренного сустава и увеличение числа ревизионных операций на 174 % по сравнению с 2005 г. При этом доля перипротезных переломов бедра может составлять до 6 % всех случаев осложнений. Таким образом, работа, связанная с выработкой оптимальных подходов к классификации перипротезных переломов, их ранней и эффективной диагностике, адекватному оперативному лечению является актуальной.

перипротезный перелом бедра

классификация

1. Белов М. В. Перипротезные переломы бедра: дис. … канд. мед. наук / М. В. Белов. – М., 2006. – С. 10–18.

2. Буачидзе О. Ш., Волошин В. П., Зубиков B. C., Оноприенко Г. Л., Мартыненко Д. В. Тотальное замещение тазобедренного сустава при тяжелых последствиях его повреждений // ВТО. – 2004. – № 2. – С. 7-15.

3. Загородний Н. В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. – M., 2012. – 312 c.

4. Кавалерский, Г. М. Результаты эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными конструкциями / Г. М. Кавалерский, С. В. Донченко, Л. Л. Силин // Эндопротезирование в России : монотем. сб. – Казань; СПб., 2005. – Вып. 1. – С. 257.

5. Прохоренко В. М. Первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. – Новосибирский НИИТО, 2007. – С. 345.

6. Тихилов P. M. Деформирующий артроз тазобедренного сустава / P. M. Тихилов, В. М. Шаповалов. – СПб., 1999. – 112 с.

7. Тихилов Р. М., Шаповалов В. М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. – С.-Петербург, 2008. – С. 323-324.

8. Шерепо К. М. О переломах ножек эндопротезов тазобедренного сустава системы К. М. Сиваша // ВТО. – 1994. – № 4. – С. 22-25.

9. Abdel M. P., Lewallen D. G., Berry D. J., Periprosthetic femur fractures treated with modular fluted, tapered stems // Clin Orthop Relat Res. 2014 Feb; 472(2): 599–603.

10. Berry D. J. Treatment of Vancouver B3 periprosthetic femur fractures with a fluted tapered stem. // Clin Orthop Relat Res (417): 224, 2003.

11. Bhattacharyya T. Mortality after periprosthetic fracture of the femur / T. Bhattacharyya, D. Chang, J. B. Meigs [et al.] // J. Bone Jt. Surg. Am. – 2007. – Vol. 89. – P.2658-2662.

12. Duncan C. P., Masri B. A. Fractures of the femur after hip replacement / Instructional Course Lectures 44 / I.L.Rosemont: D. Jackon ed. // Am. Acad. Orthop. Surg. – 1995. – P.293-304.

13. Hagel A1., Siekmann H., Delank K. S. Periprosthetic femoral fracture – an interdisciplinary challenge. // Dtsch Arztebl Int. 2014 Sep 26; 111(39):658-64.

14. Johansson J. E., McBroom R., Barrington T. W. et al. Fracture of the ipsilateral femur in patients with total hip replacement // J. Bone Joint Surg. — 1981. — Vol. 63A. — P. 1435-1442.

15. Lindahl H. Epidemiology of periprosthetic femur fracture around a total hip arthroplasty // Injury. – 2007. – Jun. – Vol.38, № 6. – P.651-654.

16. Meek R. M. D. The risk of periprosthetic fracture after primary and revision total hip and knee replacement / R. M. D. Meek, T.Norwood, R,Smith [et al.] // J. Bone Jt. Surg.Br. – 2011. – Vol. 93-B. – P.96-101.

17. Ninan T. M., Costa M. L., Krikler S. J. Classification of femor periprosthetic fractures. // Injury 2007; 38:661-8.

18. Parrish T. F., Jones J. R. Fracture of the femur following periprosthetic arthroplasty of the hip. Report of nine cases. // J Bone Joint Surg Am 1964;46:241-8.

19. Vedi V. Fracture patterns around a cementless anatomic stem and risk factors for periprosthetic fracture / V. Vedi, W. L. Walter, M. D. O’Sullivan [et al.] // J. Bone Jt. Surg. Br. – 2005. – Vol. 87-B. – P.363.

20. Whittaker R. P., Sotos L. N., Ralston E. L. Fractures of the femur about femoral endoprostheses // J. Trauma. – 1974. – Vol. 14. – P. 675-694.

21. Zuurmond R. G., Pilot P., Verburg A. D. Retrograde bridging nailing of periprosthetic femoral fractures // Injury. – 2007. – Aug. – Vol. 38, № 8. – P.958-964.

22. Zuurmond R. G. The bridging nail in periprothetic fractures of the hip. Incidence, biomechanics, histologyand clinical outcomes, 2008, Nederland.

23. Mont M. A., Maar D. C. Fractures of the ipsilateral femur after hip arthroplasty: a statistical analysis of outcome based on 487 patients // J. Arthroplasty. – 1994. – № 9. – P. 511-519.

Эндопротезирование тазобедренного сустава – самая распространенная ортопедическая операция, приводящая к быстрому восстановлению функции сустава. Исчезновение боли, улучшение опороспособности конечности, увеличение объема движений дают возможность вернуться к нормальной жизни, восстановить утраченную работоспособность. Количество операций эндопротезирования увеличивается ежегодно во всем мире. По данным разных авторов, до 1990 г. в СССР выполнено порядка 1000 замен суставов. К 2030 году в США прогнозируют потребность в 572 тысячах первичных артропластик тазобедренного сустава и увеличение числа ревизионных операций на 174 % по сравнению с 2005 годом [9]. Это связано, в первую очередь, с увеличением продолжительности жизни и общим старением населения. Так, если в 2000 г. в мире насчитывалось 590 млн человек в возрасте 60 лет и старше, то к 2025 г. их количество превысит 1 млрд, а удельный вес заболеваний и повреждений тазобедренного сустава среди общей патологии опорно-двигательного аппарата возрастет на 80 % [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Перипротезные переломы бедра (ППП) являются одной из наиболее актуальных проблем, связанных с эндопротезированием тазобедренного сустава. Увеличение числа перипротезных переломов связано с ростом количества операций эндопротезирования, а также увеличением доли пожилых людей в популяции, техническими дефектами установки ножки, неравномерным распределением нагрузки из-за ее шунтирования эндопротезом (stress shielding), локальным и системным остеопорозом [19]. Частота возникновения интраоперационных переломов бедренной кости составляет 3–5,4 % для бесцементных ножек и 1,2 % для цементных при первичном эндопротезировании, а при ревизионном частота их увеличивается до 18–30 % [16, 19]. В послеоперационном периоде переломы около ножки эндопротеза встречаются в 1–6 % случаев [15, 21]. Относительный риск возникновения перипротезных переломов у пациентов старше 70 лет выше в 4,7 раза [15]. Смертность больных с перипротезными переломами в течение первого года достигает 11 %, что вчетверо выше, чем летальность больных той же возрастной группы после первичного эндопротезирования, которая составляет 2,9 % [11].

Материал исследования. В зависимости от времени возникновения перелома, места его локализации, стабильности ножки эндопротеза предложены различные классификации этих повреждений. Наиболее ранняя классификация предложена Parrish и Jones в 1964 г. и описывает переломы в зависимости от зоны повреждения [18] (таб. 1).

Таблица 1

Классификация припротезных переломов Parrish и Jones

Группы | Локализация перелома |

Группы 1 | Переломы вертельной области |

Группы 2 | Переломы проксимальной части бедренной кости |

Группы 3 | Переломы в средней части бедренной кости |

Группы 4 | Переломы в дистальной части бедренной кости |

В классификации Whitaker R. P. с соавт. (1974) предложили разделить бедро на три зоны и соответственно выделили три типа переломов [20] (таб. 2).

Таблица 2

Классификация перипротезных переломов Whitaker R. P. с соавт.

Тип перелома | Зоны бедренной кости |

Тип 1 | Переломы проксимальнее малого вертела |

Тип 2 | Переломы проходящие от малого вертела до конца ножки эндопротеза |

Тип 3 | Переломы ниже конца ножки эндопротеза |

Bethea J. S. с соавт. выделили три типа переломов (таб. 3).

Таблица 3

Классификация перипротезных переломов Bethea J. S. с соавт.

Тип перелома | Локализация относительно ножки и бедренной кости |

Тип А | Переломы у конца ножки и ниже ее |

Тип В | Спиральные переломы вокруг ножки проксимальнее ее конца |

Тип С | Оскольчатые переломы вокруг ножки |

Авторы указывают о необходимости немедленной операции при переломах типа С, особенно у пожилых пациентов для их ранней активизации [10]. Johansson J. E. с соавт. (1981) положили в основу локализацию перелома по отношению к бедренному компоненту эндопротеза [14] (таб. 4).

Таблица 4

Классификация Johansson J. E. с соавт.

Типы переломов | Локализация перелома по отношению к ножке |

Тип 1 | Переломы в области проксимальной части ножки |

Тип 2 | Переломы в области проксимальной части ножки и дистальнее ее конца с длиной спиральной линией излома |

Тип 3 | Переломы дистальнее конца ножки эндопротеза |

В 1994 г. Mont М. А. и Мааr D. C. создали классификацию, выделив шесть типов повреждений: 1 тип – чрезвертельные переломы, 2 тип – переломы проксимального отдела бедра, 3 тип – на уровне конца ножки, 4 тип – переломы дистальнее конца ножки, 5 тип – многооскольчатые переломы, 6 тип – надмыщелковые переломы. Авторы проводят анализ различных методов лечения при разных типах переломов [23].

Эти классификации дают информацию о локализации перелома, отношение его к ножке эндопротеза, но не предполагают выбор метода лечения [13, 22].

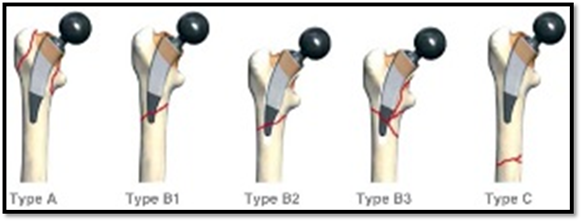

В 1995 г. Duncan C. P. и Masri B. A. была предложена Ванкуверская классификация перипротезных переломов бедра (таб. 5, рисунок) [12].

Таблица 5

Типы перипротезных переломов по Ванкуверской классификации

Тип | Локализация и характеристика перелома |

Тип AG | Переломы большого вертела |

Тип AL | Переломы малого вертела |

Тип B1 | Переломы с хорошим качеством кости и стабильной ножкой |

Тип B2 | Переломы с хорошим качеством кости и нестабильной ножкой |

Тип B3 | Переломы с плохим качеством кости (выражен остеолиз, оскольчатые переломы) и нестабильной ножкой |

Тип C | Переломы значительно ниже конца ножки эндопротеза |

Схематическое изображение типов переломов согласно Ванкуверской классификации

Переломы выделены в три типа, особое внимание уделено качеству кости и стабильности ножки. Учитывая это, на основании этой классификации, разработана тактика лечения, выделены типы повреждений, не требующих хирургического вмешательства, и переломы, подлежащие оперативному лечению. В зависимости от стабильности ножки определены показания к ревизии с ее заменой или определенному виду остеосинтеза. Эта классификация наиболее удобна для практического использования и, как следствие, наиболее часто употребляется в практике.

В 2007 г. Ninan T. M. с соавторами опубликовали упрощенную классификацию Coventry. Авторы разделили все повреждения на две группы: «счастливые бедра» и «несчастливые бедра». Первая группа подразумевает стабильную ножку и требует для лечения методов внутренней фиксации. При переломах второй группы необходима ревизия с заменой ножки [17].

Вывод. Таким образом, в арсенале травматологов-ортопедов имеется значительное число классификаций перипротезных переломов бедренной кости, позволяющих объединять пациентов в статистически достоверные (по уровню и виду перелома) группы, что делает возможным создание алгоритма оказания помощи пациентам с данным видом патологии.

Библиографическая ссылка

Пивень И.М., Бердюгин К.А. КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРИПРОТЕЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24257 (дата обращения: 28.05.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Перелом шейки бедра

Перелом

шейки бедра

Каждый народ

имеет ту медицину, которую ему финансируют».

Перефразированный

В.Сумбатов.

Анатомия

бедренной кости и тазобедренного сустава

Бедренная кость

— самая большая и длинная трубчатая кость в организме человека. Она состоит из

тела и двух эпифизов (концов). Верхний эпифиз заканчивается округлой головкой

бедренной кости, которая соединяется с тазовой костью. Тело бедренной кости

соединяется с ее головкой при помощи суженной части шейки. На границе шейки

бедренной кости и тела находятся два мощных костных выступа: большой вертел над

шейкой и малый вертел у нижнего края шейки. Вертела соединяются межвертельной

линией и межвертельным гребнем. Дистальный (нижний) конец бедренной кости

расширен и представлен медиальными и латеральными мыщелками. Наиболее высокие

части мыщелков называются соответственно медиальным (срединным) и латеральным

(боковым) надмыщелками. Мыщелки с одной стороны отделяются один от другого

глубокой межмыщелковой ямкой. Мыщелки бедра образуют суставную поверхность для

соединения с большеберцовой костью и надколенником.

Тазобедренный

сустав — простой чашеобразный сустав, образованный вертлужной впадиной тазовой

кости и головкой бедренной кости. Внутри сустава находится круглая связка

головки бедренной кости, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы к

головке бедренной кости.

Суставная

капсула прикрепляется по краю вертлужной впадины, хорошо укрепляется

подвздошно-бедренной, лобково-бедренной и седалищно-бедренной связкой. Связка,

окружающая сверху шейку бедренной кости, называется круговой зоной. Движение в

тазобедренном суставе (вращение, приведение и отведение, сгибание и разгибание)

происходит вокруг трех осей: вертикальной, сагиттальной и фронтальной.

Перелом

шейки бедра

Под переломом

шейки бедра подразумевают три вида переломов: переломы в областях шейки,

головки и большого вертела. По степени тяжести, боли они, безусловно,

отличаются друг от друга. Но, тем не менее, принципы ухода более или менее

одинаковы во всех этих случаях.

Если плоскость

перелома проходит выше прикрепления капсулы тазобедренного сустава к бедру,

переломы называются медиальными (срединными). Медиальные переломы шейки бедра —

внутрисуставные. Линия медиального перелома может проходить вблизи перехода

шейки в головку бедра, или через шейку.

Если плоскость

перелома проходит ниже прикрепления капсулы сустава к шейке бедра, перелом

называется латеральным (боковым), или вертельным. Bсе боковые переломы

внесуставные.

Как медиальные,

так и вертельные переломы чаше наблюдаются у лиц пожилого возраста и обычно

наступают при нагрузке (чаще при падении) на область большого вертела. Сила

травмирующего агента может быть и небольшой, так как повреждение наступает на

фоне старческого остеопороза.

Самое главное —

знать симптомы перелома шейки бедра или переломов в этой области.

Первый симптом

— это боль, которая концентрируется в паху. Она не резкая, поэтому больной

может не требовать повышенного внимания к своему состоянию. При попытке движения

боль становится сильнее. Она также усиливается, если попробовать постучать

легким поколачиванием по пятке той ноги, которую, как вы предполагаете, человек

сломал.

Второй симптом

— это наружная ротация, то есть сломанная нога немного поворачивается кнаружи.

Это можно заметить по стопе.

Третий симптом

— укорочение конечности. Абсолютная ее длина не меняется, а происходит

относительное укорочение примерно на 2-4 см. Если ноги аккуратно выпрямить, то

одна нога всегда будет немного короче. Это происходит потому, что кость

сломалась, и мышцы, сокращаясь, подтягивают ногу ближе к тазу.

Четвертый

симптом — «прилипшая» пятка. Если попросить пострадавшего подержать

на весу выпрямленную ногу, сделать этого ему не удастся, пятка все время будет

скользить по поверхности кровати, хотя другие движения (сгибание, разгибание)

возможны.

Существуют

такие переломы, при которых больные могут ходить несколько дней и даже недель,

но это встречается очень редко. Признаки в этих случаях те же, но боль в

области большого вертела и в паху незначительная, и пациент может двигаться.

Первая

помощь при переломе шейки бедренной кости

Не пытайтесь

придавать ноге привычное положение. Первое, что необходимо сделать, — уложить

пострадавшего на спину, зафиксировать ногу шиной, обязательно с захватом

коленного и тазобедренного суставов, и только после этого доставить в

медицинское учреждение.

Лечение

Лечение

медиальных переломов представляет большие трудности. Условия для сращения

неблагоприятные в связи с местными анатомическими особенностями и трудностью

иммобилизации (обеспечения неподвижности). Костное сращение перелома наступает

через 6-8 мес. В том же время длительный постельный режим у пожилых приводит к

развитию застойной пневмонии, пролежней, тромбоэмболии, что и является основной

причиной высокой летальности. Поэтому методы лечения, связанные с длительным

обездвиживанием больного, в пожилом возрасте применяться не должны. Скелетное

вытяжение и гипсовая тазобедренная повязка как самостоятельные методы лечения в

настоящее время не используются.

При таких

переломах шейки бедра наиболее рационально хирургическое вмешательство. В тех

случаях, когда оно противопоказано (тяжелое общее состояние, старческий маразм

или если больной еще до травмы не мог ходить), осуществляют раннюю мобилизацию

(накладывают скелетное вытяжение). Цель этого метода — спасение жизни больного.

Операцию

производят по неотложным показаниям. Если ее выполняют не в день поступления,

то до операции накладывают скелетное вытяжение.

Для

остеосинтеза (восстановления костной ткани) чаще всего используют этакий

трехлопастный гвоздь.

У пожилых

больных с переломами головки бедра целесообразнее проводить не остеосинтез

перелома, а замену полусустава (головки и шейки бедра) эндопротезом.

Эндопротезирование сустава при медиальном переломе шейки бедра у больных старше

70 лет получает все большее распространение. Преимуществом его является также

возможность ранней нагрузки на оперированную конечность (через 3-4 недели, а в

случаях применения костного цемента для закрепления эндопротеза в бедренной

кости с 3-4 -х суток после операции), что имеет существенное значение для

ослабленных больных пожилого и старческого возраста.

Прогноз в

отношении жизни благоприятный, в отношении выздоровления благоприятный при

оперативном лечении.

Уход за

пациентами с переломами в области шейки бедра

При уходе за

пациентами с переломами в области шейки бедра возникает ряд проблем, требующих

решения. Первая из них — это боль в паху и ноге. Она бывает несильной, но

приносит с собой дискомфорт и, как следствие, нарушение психологического

контакта с человеком — с ним трудно общаться.

Другая проблема

— это недержание мочи у некоторых пациентов в течение первых дней. Если такое

происходит, то вы должны знать, что при нормальном уходе, правильном, своевременном

оказании помощи эта проблема очень быстро разрешается, если, конечно, нет

функционального расстройства мочевого пузыря.

Одна из

важнейших проблем — пролежни. У таких людей они возникают в основном на крестце

и на пятке больной ноги. Поэтому сразу же после того, как человек попал в

лежачее положение, эти места нуждаются в профилактике пролежней.

Наиболее

эффективный способ предупреждения пролежней — частая смена положения. Но

единственная для этого возможность — поворачиваться на здоровый бок и отрывать

таз от постели — крайне болезненна. Бывает так, что дискомфорт или боль от

самого перелома настолько сильна, что больной не фиксирует боль в области

крестца, а мы замечаем пролежень лишь при перестилании.

Из-за того, что

крестец постоянно находится в соприкосновении с кроватью, а кожа может

увлажняться, для предупреждения ее опрелости нужно обязательно применять

подсушивающие мази или присыпки (тальк для тела, цинковую мазь). Очень важно

часто менять белье, под крестцом — пеленки.

Эффективен

массаж: он помогает справится с застоем крови в пораженной ноге, который ведет

к усилению боли. Лучше всего делать легкий поглаживающий массаж от стопы к

телу. Следует также наладить приспособления, помогающие хотя бы поднять таз от

постели, давая отдых крестцу, если поворачиваться на бок невозможно.

Все больные,

длительное время находящиеся в лежачем положении, страдают атонией кишечника,

следствием которой бывают запоры. С этой проблемой тяжело справиться, поскольку

боль, с одной стороны, препятствует активному движению и, с другой стороны,

отрицательно сказывается на аппетите — больной ест мало, и у него возникают

запоры. Боль от задержки стула усиливает боль от перелома. Запор — очень

большая проблема для тех, кто сломал шейку бедра. Профилактику лучше начинать

сразу, с первого часа, с первого дня. Для этого необходимо пользоваться

продуктами, которые вызывают повышенную перистальтику. Хороший результат дает

прием подсолнечного масла, использование кисломолочных продуктов. Можно

применять различные средства, стимулирующие перистальтику, например капли

гуталакс.

Длительное

пребывание в лежачем положении ведет к еще одному серьезному осложнению —

пневмонии, в основном, конечно, у старых людей. Это довольно частое осложнение

и требует активных занятий дыхательной гимнастикой.

Наружная

ротация стопы — следующая проблема. Если пациент со временем сможет встать и

даже ходить после перелома шейки бедра, то вывернутая вследствие ротации стопа

будет мешать ходить. Ногу следует фиксировать или с помощью лонгеты, или ботиночка,

к каблуку которого прибита палка, препятствующая повороту ноги на внешнюю

сторону. Удобнее, конечно, лонгета. Из нее ногу легко и достать, и вложить. По

возможности, первое время нога должна постоянно находиться в этой лонгете или

ботинке. В лонгету или ботинок нужно положить кусочек меха или поролона для

того, чтобы не было пролежней.

Наблюдаются

проблемы с психикой. У некоторых пожилых людей развивается деменция, то есть

старческое слабоумие. Боль, ограниченное пространство, снижение собственных возможностей

— все это способствует обострению психических заболеваний. Может развиваться

депрессия, в основном у тех, у кого сознание нормальное. Характерно чувство

подавленности. Помощь в таких случаях заключается в создании привычной, удобной

обстановки, налаживании максимального общения с таким больным.

Если все

протекает без осложнений и основную проблему боли вы разрешили, то с 5-го или

10-го дня пациента можно усаживать в кровати. С 10-го или 15-го дня ему можно

вставать около кровати и стоять при помощи стула, вокера — ходунков, палочки. С

21-го дня нужно пробовать потихоньку передвигаться. Если у больного сильная

боль или присоединяются какие-то осложнения, то эти сроки могут, естественно,

увеличиваться. А в случае, если сам больной заинтересован в том, чтобы поскорее

встать и ходить, сроки могут и уменьшаться.

Нечто

интересное

Остеопороз —

это разрежение и истончение костей ткани. Кости становятся настолько хрупкими и

ломкими, что для перелома достаточно самого легкого напряжения. Всемирная организация

здравоохранения приравнивает остеопороз по распространенности к таким

заболеваниям века, как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания,

сахарный диабет.

Если есть

остеопороз, а перелома еще нет, вам необходима профилактика. Сегодня существует

достаточно много препаратов кальция, которые широко применяются для

профилактики остеопороза.

Препараты,

содержащие кальцитонин увеличивают подвижность больных, ускоряют процесс

заживления переломов. Даже при коротком курсе лечения снижается риск повреждения

позвонков и развития периферических переломов, поскольку механизм их действия

направлен на снижения потери костной массы за счет подавления активности

остеокластов — разрушителей клеток кости. В результате повышается возможность

ее возникновения.

В результате

исследований, которые проводились за рубежом, установлено, что у больных

остеопорозом, лечившихся кальцитонином, частота новых переломов снижается почти

на 60%.

Список

литературы

Для подготовки

данной работы были использованы материалы с сайта https://medicinform.net/

Источник