Особенности диафизарных переломов

Диафизарные переломы составляют около 30% общего числа переломов костей голени.

Среди диафизарных переломов костей голени преобладают переломы обеих костей. Изолированные переломы большеберцовой кости наблюдаются несколько реже, особенно редко отмечаются переломы малоберцовой кости. При диафизарных переломах костей голени наиболее часто встречаются смещения отломков по ширине, затем смещения по длине, под углом и, наконец, вокруг своей оси.

В числе смещений по ширине преобладают смещения дистального отломка кзади и кнаружи. Неустраненное смещение отломков по ширине оказывает неблагоприятное влияние на течение процесса сращения перелома. При смещении отломков по ширине на полтора площади поперечного сечения кости отмечается замедление срока консолидации отломков, а более значительные смещения, нарушающие контакт между отломками, могут служить причиной несращения перелома.

Смещения отломков по длине сравнительно редко превышают 1,5—2 см, однако устранение их все же необходимо для достижения хорошего сращения отломков и восстановления функциональной длины конечности. Неустраненные смещения под углом, открытым кпереди, делают возможной нагрузку поврежденной конечности лишь при условии рекурвации коленного сустава. Неустраненные смещения под углом, открытым кнаружи, обусловливают чрезмерную нагрузку внутреннего края стопы, чем способствуют развитию плоскостопия.

Не менее неблагоприятными являются также смещения отломков вокруг своей оси.

Симптомы

Степень и характер деформации при диафизарных переломах костей голени зависят от особенностей смещения отломков. При внимательном осмотре конечности удается отметить угловое искривление оси голени, ротацию дистального ее отдела.

Наиболее постоянными признаками диафизарных переломов костей голени следует признать локальную болезненность и невозможность опоры на поврежденную ногу, которые приобретают особенно важное значение при изолированных переломах большеберцовой кости и переломах обеих костей голени без смещения. Для изолированных переломов малоберцовой кости наиболее характерным признаком является локальная болезненность по ходу малоберцовой кости. Опорная функция и функция смежных суставов при этих переломах могут быть не нарушены.

Из других признаков диафизарных переломов костей голени следует отметить припухлость, повышение местной температуры, быстрое появление кровоподтека, возникновение которых связано с поверхностным расположением костей голени. Довольно часто при диафизарных переломах костей голени наблюдается образование пузырей в связи с наступающим резким нарушением лимфообращения и кровообращения в конечности.

Прогноз диафизарных переломов костей голени в значительной степени зависит от возраста больного: сращение переломов: у детей происходит значительно быстрее, чем у взрослых. Срок консолидации переломов обеих костей голени более длительный, чем переломов большеберцовой и особенно малоберцовой кости. Большое значение для сращения переломов имеет также степень повреждения окружающих тканей, особенно периоста.

Лечение

При вправлении диафизарных переломов костей голени наибольшее внимание уделяется устранению смещений отломков под углом и вокруг своей оси, которые наиболее резко сказываются на функции конечности. При устранении смещения отломков по ширине предусматривается создание хорошего контакта между отломками, что необходимо для нормального течения процесса регенерации костной ткани.

Вправление диафизарных переломов костей голени достигается различными методами. Наиболее часто применяется одномоментное ручное вправление, показанием к которому служат свежие поперечные переломы, свежие косые, винтообразные и многооскольчатые переломы, не сопровождающиеся значительным смещением по длине, переломы со смещением под углом и все переломы костей голени у детей.

Ручное одномоментное вправление производят под местным обезболиванием, для чего в область перелома вводят 20—30 мл 1% раствора новокаина. Больного укладывают на стол в положении на спине. Поврежденной конечности придают полусогнутое положение, для обеспечения которого под бедро подкладывают клинообразную подставку. Первый помощник захватывает правой рукой пятку и прилежащую часть ахиллова сухожилия, а левой — тыл стопы; второй помощник фиксирует обеими руками область коленного сустава. Осуществляя тягу и противотягу, помощники постепенно устраняют смещение по длине, что устанавливается сравнительным измерением длины голени. После этого первый помощник, придавая стопе правильное положение, устраняет смещение отломков вокруг оси путем давления и противодавления кистями рук во встречном направлении. Врач устраняет также и смещение под углом; для этого он создает упор рукой в область вершины искривления при одновременном отклонении дистального отдела голени в одноименную сторону.

Для удержания отломков во вправленном положении накладывают гипсовую повязку. При диафизарных переломах костей голени фиксацию отломков целесообразнее всего осуществлять U-образной гипсовой повязкой до коленного сустава (переломы в нижней и средней трети голени) или циркулярной бесподкладочной повязкой до средней трети бедра, если имеется перелом кости в верхней трети голени.

Если одномоментное вправление не удается, показано применение скелетного вытяжения.

Скелетная тяга осуществляется с помощью клеммы за лодыжки голени или спицы, введенной в пяточную кость или в нижний метафиз большеберцовой кости. Голень укладывают на ортопедическую подушку или металлическую шину при сгибании коленного сустава под углом 150°. Первоначальный груз в 3 кг увеличивают постепенно в течение первых 2—3 дней до 5—8 кг. После устранения смещения отломков по длине устраняют смещение по ширине и под углом с помощью боковых вправляющих петель, обеспечивающих постепенное и очень щадящее воздействие на область перелома.

По достижении вправления с помощью постоянного скелетного вытяжения груз на скелетной тяге постепенно уменьшают до 3 кг. На этом уровне его оставляют до наступления первичной консолидации (3—4 недели), затем, не снимая скелетной тяги, накладывают гипсовую повязку. Спицу удаляют, когда затвердеет гипсовая повязка. При наложении циркулярной бесподстилочной гипсовой повязки рекомендуется вгипсовывать стремя и разрешать ходьбу с нагрузкой на конечность.

При использовании U-образной гипсовой повязки первоначально накладывают гипсовый пласт по боковым поверхностям голени от суставной щели коленного сустава по наружной поверхности, огибая подошвенную поверхность стопы, до суставной щели коленного сустава по внутренней поверхности. Гипсовые кольца располагают с учетом уровня перелома с тем, чтобы одно из колец хорошо охватывало область перелома. После наложения гипсовой повязки больному назначают постельный режим и возвышенное положение для поврежденной конечности. Следует обращать внимание на плотность прилегания повязки. При нарастании отека или опадении его производят смену 1—2 колец или всех трех.

В последние годы значительный интерес привлекает оперативный метод лечения переломов, который наряду с абсолютными показаниями применяется в настоящее время также и по относительным показаниям. К числу абсолютных показаний для оперативного лечения диафизарных переломов костей голени относится интерпозиция мягких тканей и неэффективность других методов вправления. К числу относительных показаний следует отнести косые и винтообразные переломы, при которых оперативным путем легче достигается точное анатомическое сопоставление отломков и обеспечиваются условия для наиболее ранней функциональной нагрузки поврежденной конечности. Открытое вправление при диафизарных переломах голени целесообразно сочетать с остеосинтезом большеберцовой кости.

Остеосинтез большеберцовой кости осуществляется с помощью костного трансплантата, металлических пластин (К. М. Климова, Н. В. Новикова), металлического стержня или проволоки.

Учитывая анатомо-физиологические особенности большеберцовой кости, наиболее простым и щадящим методом остеосинтеза этой кости следует признать наложение проволочных круговых швов, которые обеспечивают удержание отломков во вправленном положении до наступления сращения.

Чтобы избежать сдавления сосудов надкостницы круговым проволочным швом, его следует накладывать с применением 2 продольных прокладок из гомокости по Новаченко.

После этого поврежденную голень целесообразно фиксировать гипсовой повязкой с целью профилактики возможных угловых смещений в связи с ранней активной функциональной терапией. Прекращается фиксация лишь после того, когда больной начнет полностью нагружать поврежденную конечность: в среднем через месяц при изолированных переломах малоберцовой кости и через 3—4 месяца при изолированных переломах большеберцовой кости и переломах обеих костей голени.

После снятия гипсовой повязки больному назначают теплые водные ванночки, лечебную гимнастику и массаж. При наличии выраженных остаточных явлений после перелома (ограничение движений в голеностопном суставе, атрофия мягких тканей, отечность) назначают более энергичные тепловые процедуры вплоть до грязелечения.

В зависимости от сроков сращения переломов устанавливают сроки нетрудоспособности больных. При изолированных переломах малоберцовой кости срок нетрудоспособности больных равен 5 неделям, при изолированных переломах большеберцовой кости и при переломах обеих костей голени — 3—4 месяцам. Лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом, после перелома большеберцовой кости или обеих костей голени приступают к работе на 2—3 недели позже указанного срока.

Вся информация размещенная на сайте носит ознакомительный характер и не являются руководством к действию. Перед применением любых лекарств и методов лечения необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Администрация ресурса eripio.ru не несет ответственность за использование материалов размещенных на сайте.

Источник

Не только костная ткань подвержена переломам. Иногда случаются ситуации, при которых нагрузка оказывается настолько сильной и неудачной, что помимо кости страдают другие ткани и соединения. Именно в подобных случаях происходит образование внутрисуставного перелома.

Что это такое

Диафизарный перелом —, это такой вид повреждения, который встречается довольно часто и возникает в середине кости, т.е. не затрагивает сустав и зависит полностью от характера полученной травмы.

Эпифизарный перелом в свою очередь является таким видом повреждения, при котором линия перелома полностью или какой-либо частью проходит сквозь внутрисуставную капсулу. При этом патологическое разрушение может затрагивать все части сустава, участвующие в обеспечении подвижности, включая связки, хрящи и кости.

При повреждениях подобного рода нередко происходит развитие гемартроза —, внутри сустава происходит скопление крови из сосудов, которые оказываются поврежденными вследствие перелома. После излития крови внутрь капсулы начинает развиваться воспалительный процесс.

Одно из возможных последствий подобного патологического процесса —, развитие артроза.

Разновидности

Характеристика травмы и ее разновидность определяется костью, к которой относится сустав.

Поскольку происходит нарушение костного сочленения и, как следствие, ограничивается подвижность и активность конечности, пострадавшему требуется длительное и серьезное лечение для восстановления полноценности всех функций.

При переломах верхних и нижних конечностей наиболее важно обращать внимание на целостность крупных суставов, поскольку именно они отвечают за полноценную подвижность рук и ног.

К серьезным переломам, требующим длительного лечения и восстановления можно отнести:

- перелом шейки бедра с затрагиванием тазобедренного сустава,

- повреждение коленного и голеностопного суставов, которые имеют достаточно сложное строение,

- нарушение целостности локтевого сустава,

- перелом плечевого сустава.

Классифицировать переломы внутри суставов можно исходя из следующих параметров:

- Если кость повреждена внутри, нет раны, не нарушена целостность кожных покровов, то перелом считается закрытым.

- Когда явно видны нарушения кожного покрова, а в самой ране наблюдаются обломки кости, то подобный перелом можно отнести к разряду открытых.

- В том случае, когда отделение происходит полностью, подобная травма называется полным переломом.

- Трещины, нарушения целостности хряща и иные травмы подобного вида называются неполными переломами.

Также помимо общей классификации переломов можно выделить частную, характерную именно для внутрисуставных повреждений:

- В том случае, если структура самого сустава оказалась неизменной и ненарушенной, то можно говорить о том, что данный перелом является стабильным.

- Если произошло нарушение суставной капсулы, явно выражены разрывы связок и образование отломков, то говорят, что имеет место быть перелом нестабильный.

Причины возникновения

Зачастую подобные переломы возникают в том случае, когда на конечность приходится сильный удар.

Наиболее распространенными причинами являются бытовые травмы и ушибы, а также ДТП, падение с высоты или рабочая травма на предприятии.

При этом не стоит забывать, что в группу риска входят спортсмены, выполняющие активные упражнения на скручивание конечностей или получающие частые удары и ушибы.

Симптомы

Любой перелом сопровождается болевыми ощущениями вне зависимости от того, затронут сустав или нет.

Но все же как всегда существует особенность, признак, характерный только для перелома сустава, что отличает подобную патологию от любой другой.

Для повреждения сустава характерны:

- боль носит резкий характер и усиливается при попытке совершить конечностью активное движение, а также при пальпировании поврежденного участка,

- двигательная функция сустава не выполняется в полном объеме,

- в области повреждения образуется отек,

- сустав деформируется, происходит смещение костей относительно друг друга,

- может возникнуть подвижность отломков в самом суставе, что причиняет сильную боль и дискомфорт пострадавшему.

Диагностика

Любые болевые ощущения после получения травмы должны стать поводом для обращения к специалисту для постановки диагноза и назначения грамотного лечения. В том случае, если помощь не будет оказана своевременно, могут возникнут осложнения.

Для того, чтобы диагноз был поставлен верно, врачи применяют специальные методы для определения локализации повреждения:

- Оценка внешнего состояния поврежденной конечности и места перелома. Опрос пациента и сбор информации о симптомах.

- Рентген поврежденного сустава и кости, сделанный в нескольких проекциях.

- Иногда в связи со сложностью оценки результата рентгенографии назначается исследование КТ или МРТ.

В любом случае диагностика должна быть проведена не только в виде осмотра, поскольку неверный диагноз может привести к плохим последствиям и даже полной потери двигательной способности руки.

Способы лечения

Лечение назначается только специалистом на основании тех результатов, которые были получены после проведения полной диагностики.

При этом обязательно стоит обращать внимание на то, что метод лечения будет зависеть от вида перелома, наличия осколков, а также повреждения самого сустава и прилегающих тканей.

К сожалению, при данном виде перелома консервативное лечение только в редких случаях позволяет добиться полноценного восстановления подвижности конечности, а также добиться правильного сращивания и верного сопоставления обломков кости.

Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, а решение врача не должно основываться только на статистике без учета особенностей здоровья пациента.

В случае, если перелом произошел без образования отломков, то шанс на успешное консервативное лечение увеличивается. При этом пациенту накладывают гипс на поврежденную конечность с целью ограничения подвижности.

В некоторых случаях врачи принимают решение о необходимости применения скелетного вытяжения.

Оперативное лечение в свою очередь заключается в эндопротезировании сустава —, полной замене на искусственный протез, либо в сопоставлении отломков и применении сдерживающих металлических конструкций.

Главная задача специалистов при использовании винтов и спиц —, осуществление плотного контакта между всеми отломками.

В том случае, если между ними будут оставлены расстояния и контакт будет недостаточно плотным, может развиться деформирующий артроз.

Реабилитация

В обязательном порядке в период реабилитации пациент должен выполнять специальный комплекс упражнений, направленный на разработку ранее поврежденной конечности для восстановления ее полноценной подвижности.

При этом помимо ЛФК также может быть назначен лечебный массаж и перечень физиотерапевтических процедур, способствующих улучшению кровообращения и обмена веществ в зоне травмы для ускорения заживления и восстановления тканей.

Осложнения

Внутрисуставные переломы не проходят быстро и бесследно.

Зачастую после подобного травмирования может произойти развитие контрактуры и тугоподвижности поврежденной конечности.

Помимо этого есть шанс развития деформирующего артроза.

Заключение

Для того, чтобы избежать подобного перелома и дальнейших осложнений, необходимо избегать травмирования, проявлять осторожность в быту и при занятии спортом, а также внимательно следить за своим здоровьем и избегать повышенных нагрузок.

Источник

Классификация

Область диафиза плечевой кости находится между надмыщелками и областью крепления к большому бугорку грудной мышцы. Травмы возникают чаще в средней части диафиза кости, в большей степени у пожилых пациентов. Диафизарные переломы плечевой кости подразделяют на виды по характеристикам:

- сдвигов кости;

- мышечного тонуса.

Вследствие механического удара по плечу возникают разломы:

- поперечные — непосредственное воздействие на диафиз кости;

- оскольчатые — под влиянием силы на продольную ось.

Косвенное воздействие образует переломы:

- косые — при падении на согнутый локоть;

- винтообразные — при вращении нижней части плечевой кости.

Уровень возникновения перелома, сокращение мышц влияют на направленность, особенности смещения фрагментов кости.

Симптоматика повреждений в каждом случае различается, обуславливается силой воздействия на плечо.

Диагностика

Любые болевые ощущения после получения травмы должны стать поводом для обращения к специалисту для постановки диагноза и назначения грамотного лечения. В том случае, если помощь не будет оказана своевременно, могут возникнут осложнения.

Для того, чтобы диагноз был поставлен верно, врачи применяют специальные методы для определения локализации повреждения:

- Оценка внешнего состояния поврежденной конечности и места перелома. Опрос пациента и сбор информации о симптомах.

- Рентген поврежденного сустава и кости, сделанный в нескольких проекциях.

- Иногда в связи со сложностью оценки результата рентгенографии назначается исследование КТ или МРТ.

В любом случае диагностика должна быть проведена не только в виде осмотра, поскольку неверный диагноз может привести к плохим последствиям и даже полной потери двигательной способности руки.

Симптомы

Переломы диафиза плечевой кости находят отражение в симптоматических проявлениях, сопровождаются полным ограничением двигательных возможностей. Признаки диафизарного повреждения без перемещения костных фрагментов:

- умеренная припухлость травмированной области;

- образование гематомы;

- подвижность в месте травмы;

- боль с усилением при прощупывании области травмы, во время пассивных движений, нагрузки на ось плеча.

Симптомы смещения кости в верхней трети плеча:

- варусная деформация верхней трети — плечо становится укороченным, угол открыт внутрь;

- подвижность в месте перелома;

- припухлость;

- локальная боль.

Признаки смещения в средней и нижней области диафиза зачастую связаны с повреждениями лучевого нерва.

Типичные деформации, в отличие от повреждения верхней трети плеча, отсутствуют.

Симптомы отражают нарушения непосредственной связи лучевого нерва с плечевой костью:

- свисание руки;

- невозможность выпрямить скрюченные пальцы;

- нарушения чувствительности кожного покрова.

Степень проявления признаков зависит от особенностей нарушения целостности лучевого нерва: ушиба, паралича, сдавливания, разрыва.

Переломы диафиза плеча сопровождаются проявлениями крепитации. Повреждения сосудистых пучков влияют на нарушения функций локтевого нерва.

Характер смещений костных фрагментов под влиянием мышечных сокращений, веса руки, силы воздействия механической силы можно установить с высокой точностью на снимках рентгенограммы. Нередкими бывают случаи сопутствующих травм головки, дистального отдела плеча. Обширная гематома бывает связана с разрывом плечевой артерии.

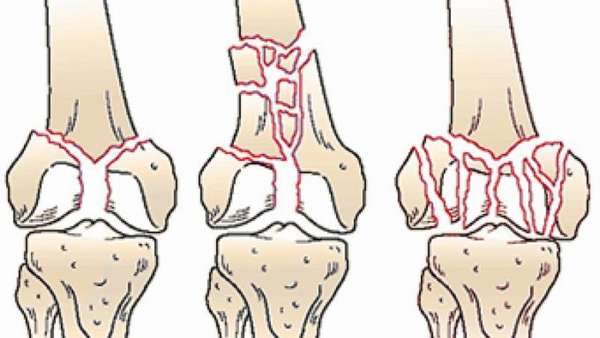

Перелом диафиза бедренной кости в нижней трети

Переломы бедренной кости на этом уровне сопровождаются типичным смещением дистального отломка, которое вызывается сокращением икроножной мускулатуры, прикрепляющейся по задней поверхности мыщелков бедра. Смещение дистального фрагмента происходит кзади, а степень смещения зависит от длины фрагмента (чем короче, тем выраженнее смещение) и развития мускулатуры больного. При этом возникает деформация бедра в сагиттальной плоскости – образуется угол, открытый кпереди.

Типичное смещение кзади при переломе бедра в нижней трети часто сочетается с другими видами смещений: по ширине, длине, под углом, ротационные, которые развиваются под влиянием насилия, вызвавшего перелом, и поддерживаемое действиями мышц.

Особенности лечения

Диагностика повреждений диафиза кости основана на точных данных. Различные проекции рентгенографии отражают характер перелома, особенности перемещения отломков. Диафизарные переломы плеча лечат методами консервативной терапии и оперативно.

Первая помощь при получении травмы проявляется в неотложных мерах:

- наложении транспортной шины Крамера либо подручных материалов на согнутую в локте конечность до здорового плеча (иммобилизации);

- обезболивании пациента путем введения препаратов-анальгетиков, раствора новокаина — профилактике болевого шока;

- холод (прерывисто)

Диафизарный перелом плеча лечат в большинстве случаев консервативным методом.

Переломы без смещения

В стадии активного процесса лечения целесообразно наложение торакобрахиальной повязки.

Глухое гипсовое обертывание проводится в несколько этапов:

- подготовки согнутой руки, бокового отведения плеча;

- фиксации слоя ваты вокруг туловища пациента;

- защите костных выступов ватными подушечками;

- установке гипсовых лонгет;

- наложении циркулярной повязки.

К больному плечу прикладывают специальную клиновидную подушку, зафиксированную между конечностью и туловищем. Вариантом закрепления служит отводная шина для поддержания плеча в функционально выгодном положении.

Период постоянной иммобилизации длится в течение 6−8 недель, затем проводят рентгенологический контроль. Перемежающая иммобилизация не превышает впоследствии 2−3 недели.

Переломы со смещением

Повреждения диафиза плечевой кости со смещением до этапа иммобилизации проходят процедуру репозиции или вытяжения.

Выбор самых эффективных способов реабилитации без последующих осложнений для больного основан на точной ди Закрытую форму ручной репозиции проводят, если излом образован с поперечным сечением — нет риска вторичного смещения отломков. Одномоментное вправление проводят после процедуры обезболивания. Фиксацию анатомически правильного положения плеча проводят торакобрахиальной повязкой либо шинами ЦИТО, Виноградова. После снятия следует восстановительная терапия посредством ЛФК, физиотерапии, курса массажа.

Применяют методику фиксации плеча укороченными повязками, которые сохраняют области плечевого сустава, локтя свободными. Данный способ позволяет выполнять небольшие движения плечом в ранний период выздоровления.

Преимущества укороченных повязок проявляются:

- в улучшении микроциркуляции крови;

- активизации обменных процессов;

- успешной восстановительной регенерации.

Данную методику лечения применяют, когда диафизарный перелом плечевой кости локализуется в средней части.

В случае раздражения лучевого нерва необходимо хирургическое вмешательство. Закрытая репозиция в данном случае приведет к осложнениям. В стационаре травматологи оперативным способом устраняют сдавливание лучевого нерва, факторы его травмирования, при необходимости накладывают швы, проводят открытое сопоставление отломков, фиксацию фрагментов методом остеосинтеза.

Другие случаи оперативного лечения связаны с безуспешностью консервативного метода, при наличии сопутствующих осложнений.

Переломы костей

ПЕРЕЛОМ — это повреждение кости с нарушением ее целости, возникающее под действием травмирующей силы, превышающей прочность костной ткани.

ВИДЫ ПЕРЕЛОМОВ

- Врожденные переломы: возникающие внутриутробно, из-за недоразвитости костного скелета плода, и при использовании силы для извлечения плода во время родов.

- Приобретенные переломы: возникающие в процессе жизнедеятельности человека. Их различают на травматические и патологические переломы.

- Травматические переломы: происходят под действием механической силы, превышающей упругость нормальной кости.

- Патологические переломы: появляются в результате остеомиелита, туберкулеза, сифилиса, эхинококкоза костей и других патологических процессов. Они могут возникнуть как при незначительной травме, так и в отсутствии каких-либо механических факторов.

Чаще всего переломы костей возникают при резких движениях, ударах, сдавливании, подъеме тяжести, падении с высоты, скручиваниях, подворотах и выворотах конечностей.

По наличию или отсутствию повреждения кожных покровов переломы делятся на закрытые и открытые. Открытые считаются более опасными, так как могут сопровождаться усилением болевого синдрома, обильными кровотечениями, инфицированием мягких тканей и костей.

Также различают переломы без смещения и со смещением костных отломков.

По локализации переломы делятся на эпифизарные, метафизарные и диафизарные

.

- Эпифизарные переломы самые тяжелые. Они могут привести к смещению суставных поверхностей и вывихам. Если кость повреждается в пределах суставной сумки, то такие переломы называются внутрисуставных. При этих переломах возникает резкая боль и нарушение функции сустава.

- Метафизарные (околосуставные) переломы являются фиксированными общим сцеплением одного отломка с другим, или вколоченными переломами.

По механизму переломы бывают: от сдавливания, сжатия, скручивания и отрывные.

По степени повреждения переломы бывают полными – на всю толщину кости и неполными, если имеется частичное нарушение целости кости.

В зависимости от количества переломы делятся на одиночные, если перелом в одной кости, и множественные, если несколько переломов в одной и более.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ

- резкая и выраженная боль в области повреждения;

- нарастающая припухлость и отечность окружающих мягких тканей;

- видимые деформации частей тела

- щадящие телодвижения;

ДИАГНОСТИКА

- На первом этапе при подозрении на наличие перелома костей или для его исключения проводится обязательный осмотр врачом травматологом-ортопедом.

- Вторым этапом является аппаратная диагностика. Основным и наиболее распространенным методом является рентгенодиагностика. В зависимости от места повреждения выполняют рентгенограммы в одной или двух проекциях.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ

Лечение переломов бывает консервативным и оперативным. Выбор метода лечения зависит от разных факторов (характер травмы и сроки ее давности, наличие сопутствующей патологии, возраст пациента и др.).

Способы лечения

Лечение назначается только специалистом на основании тех результатов, которые были получены после проведения полной диагностики.

При этом обязательно стоит обращать внимание на то, что метод лечения будет зависеть от вида перелома, наличия осколков, а также повреждения самого сустава и прилегающих тканей.

К сожалению, при данном виде перелома консервативное лечение только в редких случаях позволяет добиться полноценного восстановления подвижности конечности, а также добиться правильного сращивания и верного сопоставления обломков кости.

Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, а решение врача не должно основываться только на статистике без учета особенностей здоровья пациента.

В случае, если перелом произошел без образования отломков, то шанс на успешное консервативное лечение увеличивается. При этом пациенту накладывают гипс на поврежденную конечность с целью ограничения подвижности.

В некоторых случаях врачи принимают решение о необходимости применения скелетного вытяжения.

Оперативное лечение в свою очередь заключается в эндопротезировании сустава —, полной замене на искусственный протез, либо в сопоставлении отломков и применении сдерживающих металлических конструкций.

Главная задача специалистов при использовании винтов и спиц —, осуществление плотного контакта между всеми отломками.

В том случае, если между ними будут оставлены расстояния и контакт будет недостаточно плотным, может развиться деформирующий артроз.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Источник