Механизм переломов плюсневых костей

Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Как и в кисти, I, IV и V плюсневые кости являются подвижными, в то время как II и III сравнительно фиксированы. Максимальная весовая нагрузка в фазу отталкивания при ходьбе приходится на II и III плюсневые кости, и, как правило, именно в этом отделе чаще всего отмечаются стрессовые переломы. Хроническая перегрузка приводит к возникновению микропереломов, которые через продолжительный период времени завершаются ремоделированием кости. Острые эпизоды повторного напряжения через короткие промежутки времени могут привести к появлению стрессовых переломов. Прямая травма или сдавле-ние стопы также приводят к возникновению переломов плюсневых костей. Часто этот механизм вызывает множественные переломы послед-них.

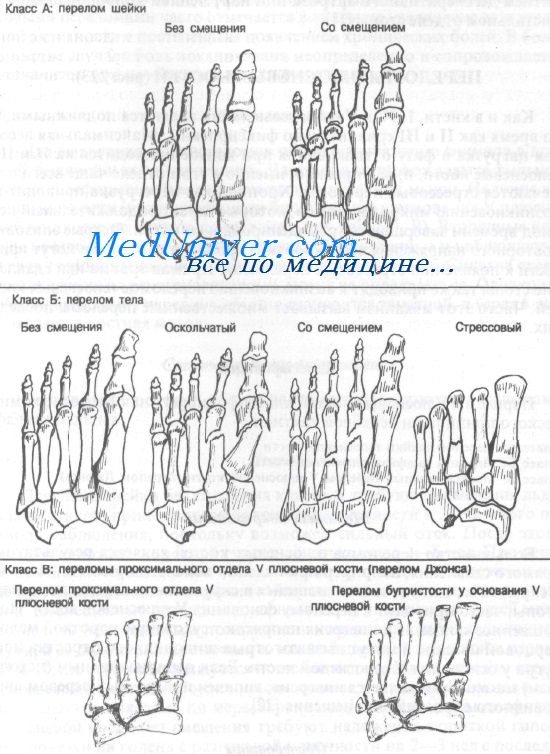

Переломы плюсневых костей классифицируют на основе анатомического принципа и лечебной тактики:

Класс А: перелом шейки плюсневой кости

Класс Б: перелом диафиза плюсневой кости

Класс В: проксимальный перелом V плюсневой кости (перелом Джонса)

Большинство переломов плюсневых костей является результатом прямого сдавления, например при падении тяжелого предмета на ногу. Непрямой механизм, заключающийся в скручивании переднего отдела стопы, часто приводит к перелому основания V плюсневой кости. Подошвенное сгибание и инверсия напрягают сухожилие короткой малоберцовой мышцы и могут вызвать отрыв шиловидного отростка или бугра у основания V плюсневой кости. Если первоначальным (исходным) механизмом является инверсия, типичен поперечный перелом шиловидного отростка без смещения.

Переломы класса А и Б обычно проявляются болью, припухлостью и болезненностью при пальпации, локализованной над тыльной поверхностью среднего отдела стопы. Давление по оси поврежденной пястной кости усиливает боль. У всех пациентов с подозрением на перелом диафиза или шейки плюсневой кости следует документировать силу и качество пульса на тыльной артерии стопы. Переломы класса Б обычно проявляются болезненностью, локализованной над областью повреждения, и лишь незначительной припухлостью. Анамнез типичен для растяжения связок голеностопного сустава. У больных со стрессовыми переломами часто отмечается в анамнезе увеличение двигательной активности с постепенным появлением хронических болей. В большинстве случаев боль локализована неопределенно и сопровождается незначительной припухлостью и кровоизлияниями.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в прямой, боковой и косой проекциях. Часто они сопровождаются тыльной угловой деформацией вследствие тяги внутренних мышц. Наличие везалиевой кости (вторичный центр окостенения) у основания V плюсневой кости можно спутать с переломом. Вторичные центры окостенения, как правило, гладкие, закругленные и наблюдаются с двух сторон; часто они имеют склерозированные края. Сначала стрессовые переломы рентгенологически могут не определяться. Однако через 2—3 нед линия перелома обычно становится заметной, а через 4 нед выявляется костная мозоль.

Переломы плюсневых костей часто сопровождаются переломами фаланг пальцев.

Лечение переломов плюсневых костей

Переломы шейки без смещения класса А требуют применения льда, анальгетиков, приподнятого положения конечности и 24-часового периода наблюдения, поскольку возможен сильный отек. После этого следует наложить короткий гипсовый сапожок на 4—6 нед. При переломах шейки со смещением показаны лед, приподнятое положение конечности, анальгетики и срочное направление к ортопеду для репозиции. Несмещенные переломы диафизов II—V плюсневых костей можно лечить приподнятым положением конечности, прикладыванием пузыря со льдом, анальгетиками и толстой давящей повязкой в первые 24 ч. После этого рекомендуется ношение под передним отделом стопы плюсневой подкладки Томаса и пользование костылями.

Полная весовая нагрузка показана по мере переносимости. Переломы диафиза I плюсневой кости без смещения требуют наложения короткой гипсовой повязки на голень с разгрузкой конечности на 2—3 нед с последующей заменой ее коротким гипсовым сапожком еще на 2 нед. Переломы диафиза II—V плюсневых костей со смещением требуют репозиции. Если направление к ортопеду невозможно, проводят местную анестезию и на пальцы стопы накладывают дистракционный аппарат. Противовытяжение за дистальный отдел большеберцовой кости осуществляется грузами. После репозиции от кончиков пальцев до заднего отдела стопы накладывают гипс без подстопника. В этот момент прекращают противовытяжение и гипсовую повязку продолжают до бугристости большеберцовой кости. Настоятельно рекомендуются снимки после вправления. Через 4 нед показана смена гипсовой повязки на гипсовый сапожок еще на 3—4 нед. Переломы I плюсневой кости со смещением требуют направления к ортопеду для репозиции. При невозможности этого должна быть предпринята закрытая репозиция по вышеописанной методике. При успешном ее выполнении следует наложить гипсовую повязку сроком на 6 нед. При переломах, не поддающихся закрытой репозиции, может потребоваться открытый метод вправления.

Отрывной перелом класса В у основания V плюсневой кости без смещения требует наложения давящей повязки с нагрузкой на конечность по мере переносимости. Больным с сильными болями может помочь ношение короткого гипсового сапожка в течение 3 нед. Затем показано ношение супинатора для поддержки свода стопы. Следует быть внимательным, чтобы не спутать поперечный перелом проксимального отдела диафиза V плюсневой кости с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Поперечные переломы, располагающиеся выше бугристости, имеют совсем иной прогноз и лечение. При них наблюдается высокая частота замедленного сращения и несращения.

Аксиома: поперечный перелом основания V плюсневой кости не следует путать с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Лечение и прогноз для этих переломов различные.

Поперечные переломы проксимального отдела диафиза V плюсневой кости лечат иммобилизацией в коротком гипсовом сапожке. Прогноз в этих случаях сомнителен и вероятность замедленного сращения и несращения высока.

Осложнения переломов плюсневых костей

При переломах шейки или диафиза плюсневых костей с поперечным или угловым смещением часто развивается подошвенный кератоз. Поэтому показано раннее направление к ортопеду. Поперечные переломы проксимального отдела V кости или переломы диафиза остальных плюсневых костей часто осложняются несращением и по этой причине требуют направления к специалист.

— Вернуться в раздел «травматология»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

Плюсневые кости относятся к категории небольших костей трубчатой формы человеческого скелета. Когда человек ходит, его стопы переносят сильные нагрузки, берут на себя большую часть веса. Каждый день на большую часть плюсневых костей приходится огромная доля физических нагрузок.

Все компоненты, формирующие стопу, имеют тесную взаимосвязь и зависят друг от друга. Именно поэтому перелом плюсневых костей стопы может повлечь за собой серьезные дефекты, деформировать остальные кости.

Анатомические особенности стоп – какую роль играют плюсневые кости?

Всего в стопе насчитывается 26 костей, которые постоянно взаимодействуют и целостность каждой из них важна для остальных.

Плюсневые кости представлены в виде 5 костей, похожих на «трубки». Их главная физиологическая задача – осуществлять подвижность стоп, выступая в роли двигательного рычажка. Это важно при беге, прыжках, быстрой и умеренной ходьбе.

На каждой стопе имеется по 14 фалангов и 3 кости, напоминающие по виду «клинки». Строение первого пальца ноги отличается тем, что он имеет две фаланги, остальные пальцы оснащены тремя.

Рядом с латеральным краем стопы находится кубовидная кость, у передних краев – ладьевидная. Кости пяток называются «сесамовидными».

Итак, при травмировании могут пострадать все остальные. Велика вероятность нарушения функциональности, изменения нормальной формы костей. Именно поэтому так важно вовремя выявить признаки перелома, записаться к травматологу.

Перелом плюсневых костей – категории

Переломом называют анатомические деформации, разрушение кости в результате внешних факторов, травм, механических повреждений, патологий. Повреждения могут быть травматическими, усталостными.

Выделяют следующие траектории перелома: косая, поперечная, т-образная, клиновидная.

Травматический перелом

Главной причиной таких переломов может стать сильный удар стопы, воздействие тяжелого предмета, вывих ноги при быстром беге. Различают травмы:

- Открытого типа;

- Закрытого типа;

- С наличием смещения отломков костей;

- Без смещений фрагментов костей.

Если при таком переломе отсутствует смещение, то компоненты разрушенных костей сохранять свое физиологически верное расположение без внешних вмешательств доктора. Если перелом открытого типа, то у пациента наблюдается кровоточащая рана, из которой могут выступать части костных структур.

Главной опасностью открытого перелома плюсневой кости считается возможность заражения, которое может привести к сепсису, флегмоне, столбняку, гангрене и остеомиелиту. Специалисты утверждают, что грамотно оказанная первая помощь – залог успеха дальнейшего лечения.

Главные признаки:

- Сразу после удара/ушиба/падения/травмы ощущается сильная боль, которая пронизывает все тело, пульсируя именно в зоне повреждения;

- В секунду разрушения кости пациент может услышать, как хрустнуло в ноге;

- Иногда наблюдается уклон плюсневых костей в другую сторону;

- Пальцы (или один) становятся короче;

- Появляется сильная отечность (иногда данный симптом проявляется через сутки).

Еще одной категорией переломов плюсневых костей является перелом «Джонса». Рычаг возгорания повреждений и разрушений костных структур просматривается в самом начале пятой по счету плюсневой косточки.

Опасность такой патологии состоит в том, что фрагменты и отломки крайне медленно срастаются. В результате пациент на долгое время ограничен в подвижности, некоторым приходится отказаться от привычного образа жизни, рабочего места и заняться полным восстановлением.

Доказанный факт: в некоторых случаях при подобных повреждениях костные компоненты могут и не срастись вовсе.

Врачебная ошибка играет весомую роль в лечебном процессе. Иногда доктор ставит неграмотный диагноз, пациент проходит неверно назначенное лечение, которое, конечно же, не дает абсолютно никаких результатов.

К примеру, многим назначают реабилитацию, необходимую при растяжении связок. В данном случае могут развиться опасные последствия, так как упущенное время играет во вред организму.

Усталостный перелом

Такой тип перелома выражается в форме трещин, которые едва заметны при рентгенографическом исследовании.

Выделяют следующие причины возникновения таких трещин:

- Чрезмерные, слишком активные нагрузки на стопы;

- Предпочтение видов спорта, предусматривающих постоянный, быстрый бег;

- Патологии строения плюсневых костей, врожденные или приобретенные нарушения;

- Значительные деформации положения стоп;

- Слишком узкая обувь (особенно касается женщин, предпочитающих туфли на каблуках с узкими носами);

- Занятия балетом;

- Диагноз остеопороз.

Усталостный перелом не терпит отлагательств. Если не произвести своевременной терапии, могут развиться неблагоприятные реакции и патологии.

Чтобы успеть как можно раньше обратиться к доктору, следует знать об основных симптомах такого перелома:

- Нудящие боли по всей длине стопы после ходьбы, занятий спортом;

- Дискомфорт и боль проходит, когда больной принимает удобное положение, отдыхает. Однако, если вновь происходит физическое воздействие на стопу, боль возвращается, пульсируя и отдавая вверх;

- При осмотре методом пальпации пострадавший может точно показать локализацию болей;

- Если говорить о внешних проявлениях, то может просматриваться небольшая отечность. Однако, не появляются кровоподтеки.

Если вы заметили хотя бы один-два из перечисленных признаков, следует обратиться к медикам, пройти рентген. Помните, что только грамотная диагностика поможет установить достоверный диагноз.

Перелом пятой плюсневой кости

Пятая плюсневая кость находится ближе всех со стороны наружного края стоп. Это говорит о том, что она наиболее уязвима и подвержена внешних механическим воздействиям. Повредить эту кость можно из-за простого подворачивания стопы.

Признаки такого повреждения выражаются в сильной отечности в зоне перелома, сильными болезненными ощущениями. Больной не может ходить и даже просто опереться на поврежденную ногу, может появиться сильная гематома.

Возможные осложнения

Если запустить ситуацию, то клиническая картина может существенно измениться. К сожалению, зачастую, больные списывают болевые ощущения, дискомфорт на простую усталость. Ошибочно полагая, что неприятные симптомы быстро исчезнуть, пациенты отказываются от походов к доктору, не принимают мер по восстановлению.

Игнорирование тревожных симптомов или неграмотное лечение могут стать причинами возникновения серьезных осложнений, таких, как:

- Изменение в структуре кости;

- Тотальное ограничение объемов двигательной активности стопы;

- В некоторых случаях диагностируется разрушение плюсневых костей непосредственно внутри суставов, где они и соединяются;

- Развитие артроза;

- Кости срастаются неверно;

- Болевой синдром приобретает хронический характер;

- Пострадавший не имеет возможности слишком долго ходить, стоять в одном положении, тем более бегать, — появляются боли, усталость, онемение;

- В запущенных ситуациях может потребоваться вмешательство хирурга.

Лечение

Лечебная тактика может быть разной, влияние оказывает место перелома, его характер и наличие смещения костных фрагментов.

Терапия может включать следующие меры:

- Применение гипсовой повязки. Накладывают пациенту, если не диагностировано смещение костных компонентов. Гипс оказывает защитную функцию от внешних воздействий, формирует правильное анатомическое и физиологическое расположение разрушенных костей и их частиц, гарантирует полную неподвижность стоп во время процесса восстановления.

- Хирургические меры. При обнаружении смещения при переломе врач, как правило, назначает операцию. Проводят ряд оперативных мероприятий, которые обеспечивают надежную фиксацию стоп при помощи небольших имплантов, которые также помогают произвести сопоставление фрагментов.

- Каждый метод лечения требует применение костылей, что позволяет в значительной степени снизить уровень нагрузки на травмированную ногу.

- После ликвидации иммобилизации необходимо пройти восстановительный курс, который подразумевает массаж, физиотерапию, отдых, отсутствие физических нагрузок.

Современные методики остеосинтеза помогают заново сформировать физиологически верное положение стоп, удерживать его до тех пор, пока кости не срастутся и не вернется безболезненная подвижность. При операции пациенту устанавливают специальный медицинский стержень, который фиксирует внутреннюю часть поврежденной кости.

Внутрикостная операция назначается при:

- Поперечном, косом переломе с существенным смещением костей;

- Переломе плюсневых костей в разных областях стопы (одновременно).

Врачи не прибегают к методу остеосинтеза, если:

- Перелом имеет внутрисуставной характер;

- Диагностировался продольный перелом;

- Произошло повреждение в районе шейки или головки стопы.

Если перелом плюсневых костей не повлек за собой смещение, то:

- Пациенту могут прописать эластичное бинтование;

- Накладывают гипсовую лонгету;

- Используют гипсовые или пластиковые шины;

- Врач делает пластиковый сапожок, который позволяет ходить (на костылях).

При смещении больше, чем на 4,5 мм в обязательном порядке необходимо произвести репозицию.

Восстановительный период

При разрушении плюсневой кости врач накладывает гипс, который следует носить полтора месяца. Наступать на поврежденную ногу разрешено только после контрольного рентгена, который покажет сращение костных компонентов. В противном случае, пациент может навредить себе и потребуется начинать лечебные меры заново.

Восстановительный период должен сочетать в себе отдых и умеренные физические упражнения. Не следует сразу нагружать организм. Чтобы восстановить подвижность, следует сначала наступать только на область пятки, переходя на всю поверхность стопы через несколько дней.

В обязательном порядке назначают курс массажа и гимнастики. Лечебные упражнения позволяют быстрее восстановить двигательные функции, избежать осложнений. При появлении болей во время выполнения упражнений гимнастика отменяется. Иногда требуется приобретения специальной, ортопедической обуви.

Самой полезной физической нагрузкой в этот период считается плавание. Во время занятий задействуются все группы мышц, а на стопы не воздействует масса тела.

Важно уделить внимание питанию. Для укрепления костей советуют включать в меню продукты, которые содержат много кальция, фосфора, витамина Д. Рекомендуется принимать витаминный комплекс, который насытит организм полезными компонентами.

Врачи советуют проводить и домашнюю зарядку, выполняя несложные упражнения:

- Сгибание и разгибание пальцев ног;

- Массирование стоп специальным валиком;

- Подниматься на носочки, сидя на стуле;

- Пытаться натягивать стопы на себя;

- Выполнять повороты стопой.

Источник

РмедиÑинÑкой пÑакÑике изолиÑованнÑй пеÑелом вÑоÑой плÑÑневой коÑÑи вÑÑÑеÑаеÑÑÑ ÐºÑайне Ñедко. ÐÐµÑ Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑеломов коÑÑей плÑÑÐ½Ñ Ð¸ оÑобенноÑÑи ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ¾Ð¿Ñ Ñеловека (налиÑие вÑÑокого Ñвода) пÑедопÑеделÑÑÑ, ÑÑо вÑоÑÐ°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÐµÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ вмеÑÑе Ñ ÑоÑедними, или пÑи повÑеждении вÑÐµÑ Ð¿Ð»ÑÑневÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей одновÑеменно.

ÐÑновной конÑÐ¸Ð½Ð³ÐµÐ½Ñ Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñм видом ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑÑеди взÑоÑлÑÑ â ÑпоÑÑÑменÑ, занимаÑÑиеÑÑ Ñ Ð³Ð¸Ñей

ФоÑо, ÑиÑÑнки, ÑенÑгеновÑкие Ñнимки и видео в ÑÑой ÑÑаÑÑе помогÑÑ Ð»ÑÑÑе ÑазобÑаÑÑÑÑ Ð² оÑобенноÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑÑеÑÑвÑÑÑÐ¸Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÑ ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð»ÐµÑениÑ.

ÐнаÑомиÑеÑкие оÑобенноÑÑи ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑопÑ

ÐÑоÑÐ°Ñ Ð¿Ð»ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½ÐµÐµ оÑÑалÑнÑÑ

ÐлÑÑна ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· 5 коÑÑей ÑÑÑбÑаÑой ÑазновидноÑÑи. ÐÑ Ð½ÑмеÑаÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÐ´ÐµÑÑÑ Ð¾Ñ Ð²Ð½ÑÑÑенней ÑаÑÑи ÑÑопÑ. ÐÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð¿Ð»ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ конÑом ÑоÑленÑеÑÑÑ Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑми пÑедплÑÑнÑ, а дÑÑгим Ñ Ñалангами палÑÑев.

Ðз-за неболÑÑого ÑазмеÑа клиновидной коÑÑи пÑедплÑÑнÑ, оÑнование вÑоÑой коÑÑи вÑдаÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´ болÑÑе, Ñем Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ .

СÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð¸ дÑÑгие анаÑомиÑеÑкие, Ð±Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑкие, ÑизиологиÑеÑкие оÑобенноÑÑи ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑмиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑопÑ, коÑоÑÑе оказÑваÑÑ Ð²Ð»Ð¸Ñние на ÑÑавмаÑизаÑÐ¸Ñ Â«Ð½Ð°Ñей геÑоини»:

- по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно подвижнÑми пеÑвой, ÑеÑвÑÑÑой и пÑÑой коÑÑÑми плÑÑнÑ, вÑоÑÐ°Ñ Ð¸ ÑÑеÑÑÑ Ð¾ÑноÑиÑелÑно ÑикÑиÑованÑ;

- ÑÑопа Ñеловека Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑнÑй и пÑодолÑнÑе ÑводÑ;

- во вÑÐµÐ¼Ñ Ð¾ÑÑÐ°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð»Ð¸ пÑи Ñ Ð¾Ð´Ñбе или беге, макÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ на вÑоÑÑÑ Ð¸ ÑÑеÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑоÑки плÑÑнÑ;

- возможен пеÑиод акÑивного, оÑобо бÑÑного ÑоÑÑа ÑÑÐ¾Ð¿Ñ Ð·Ð° незнаÑиÑелÑнÑй пÑомежÑÑок вÑемени в возÑаÑÑе Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ 12 и 19 годами.

Ð ÑведениÑ. ÐоÑколÑÐºÑ ÑоÑмиÑование Ñводов ÑÑÐ¾Ð¿Ñ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð½ÑиваеÑÑÑ Ðº 5-6 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸, пÑÑжки или Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð²ÑÑоÑÑ Ð½Ð° ноги, оÑобенно вÑпÑÑмленнÑе, ÑÑановÑÑÑÑ Ð¿ÑиÑиной пеÑелома коÑÑей ÑÑопÑ. ТÑавма пÑÑоÑной или ÑаÑанной коÑÑей, а Ñакже пеÑелом плÑÑневой коÑÑи Ñ Ñебенка двÑÑ Ð»ÐµÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ ÑледÑÑвием ÑаÑпÑоÑÑÑанÑнной забавÑ. ÐалÑÑа подбÑоÑили ввеÑÑ , а ÑловиÑÑ ÐµÐ³Ð¾ не полÑÑилоÑÑ.

ÐÑиÑÐ¸Ð½Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑипиÑнÑе Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¿ÐµÑеломов

РклаÑÑиÑикаÑии, опиÑаÑÑейÑÑ Ð½Ð° анаÑомиÑеÑкие пÑинÑипÑ, пеÑелом вÑоÑой плÑÑневой коÑÑи 90% Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð² клаÑÑ Ð â пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð¸Ð°Ñиза (коÑÑного Ñела), и ÑолÑко 10 % в клаÑÑ Ð â Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¼Ñ Ñейки.

РзавиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð° полÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждениÑ, пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÑоÑой коÑÑи плÑÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑазделÑÑÑÑÑ Ð½Ð° 2 Ñипа.

| Ðазвание | ÐÑиÑÐ¸Ð½Ñ |

ТÑавмаÑиÑеÑкие ÑÐ»Ð¾Ð¼Ñ |

|

УÑÑалоÑÑнÑй пеÑелом | ÐÑÐ¾Ñ Ñип повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÑÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ Â«Ð¼Ð°ÑÑевÑми» или ÑÑÑеÑÑ-пеÑеломами. У деÑей они могÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½ÑÑÑ ÑолÑко пÑи налиÑии паÑологиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в коÑÑной Ñкани. УÑÑалоÑÑнÑе пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ â ÑÑо ÑезÑлÑÑÐ°Ñ ÑемоделиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑной Ñкани из-за ÑÑеÑин и микÑопеÑеломов, возникаÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ воздейÑÑвием Ñ ÑониÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑегÑÑзок. РгÑÑÐ¿Ð¿Ñ ÑиÑка попадаÑÑ ÑпоÑÑÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð¸ ÑолдаÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑного каÑаÑла. |

ÐнÑеÑеÑнÑй ÑакÑ. ÐаÑÑевÑе пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑионалÑнÑÑ ÑпоÑÑÑменов, коÑоÑÑе ÑÑениÑÑÑÑÑÑ Ð¸ ÑоÑÑÑзаÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑадионе, пÑакÑиÑеÑки не вÑÑÑеÑаÑÑÑÑ. Ðни â Ñдел маÑаÑонÑев, бегÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ идÑÑÐ¸Ñ ÑпоÑÑивной Ñ Ð¾Ð´Ñбой «по пÑÑмой». ÐÑÐ¾Ñ Ñеномен обÑÑÑнÑеÑÑÑ Ñем, ÑÑо пÑи непÑÑмолинейнÑÑ ÑиклиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÐ°Ñ ÑинеÑгизм демпÑеÑнÑÑ ÑеакÑий пÑодолÑного и попеÑеÑного Ñводов ÑÑоп ÑаÑпÑеделÑÐµÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑжение ÑавномеÑно на вÑе Ð¸Ñ Ð¾ÑделÑ.

СимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ пÑизнаки

ÐÑлиÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð¾ÑобенноÑÑÑ â оÑÑÑÑÑÑвие ÑилÑной оÑÑÑноÑÑи, налиÑие ÑолÑко неболÑÑой пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑи

СимпÑомаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑÑина Ñ ÑазнÑÑ Ñипов повÑеждений II коÑÑи:

- ÐÑи ÑÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ñейки â на ÑÑлÑной повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи ÑÑеднего оÑдела попеÑеÑного Ñвода:

- оÑÑÑаÑ, но не ÑлиÑком ÑилÑнаÑ, Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð²Ð¾ вÑÐµÐ¼Ñ Ñ Ð¾Ð´ÑбÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð² покое пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ноÑÑÑÑ Ð¸ поÑÑепенно ÑÑÐ¸Ñ Ð°ÐµÑ, но пÑи палÑпаÑии болезненноÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ;

- оÑÑÑноÑÑÑ, в виде пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑи;

- неболÑÑого ÑазмеÑа покÑаÑнение и гемаÑома обÑазÑÑÑÑÑ ÑÑÑого над меÑÑом ÑÑавмÑ.

- ÐÑи диаÑизаÑнÑÑ ÑÑавмаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñ :

- болевой ÑиндÑом еÑÑÑ, он Ñакже незнаÑиÑелен, но ÑилÑно ÑÑиливаеÑÑÑ ÐµÑли на коÑÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð°Ð²Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ оÑи;

- пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑи не видна;

- покÑаÑнение или ÑинÑк обÑазÑÑÑÑÑ ÑолÑко в ÑлÑÑае знаÑиÑелÑного ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ð²;

- пÑоÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑо пÑÑаÑÑ Ñ ÑаÑÑÑжением ÑвÑзок.

- ÐÑи ÑÑÑалоÑÑнÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ :

- Ñвежей ÑÑавме пÑиÑÑÑ Ð·ÑдÑÑе-ноÑÑий болевой ÑиндÑом не Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑÑÑкой локализаÑии и вÑнÑÐ¶Ð´Ð°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑиенÑа болÑÑе двигаÑÑÑÑ, Ñогда он поÑÑепенно ÑгаÑаеÑ, но в покое возвÑаÑаеÑÑÑ Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ;

- Ñ Ð·Ð°ÑÑаÑелого повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ñе оÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑановÑÑÑÑ Ñ ÑониÑеÑкими;

- гемаÑома оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ, в оÑновном Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¸ едва ÑазлиÑимое покÑаÑнение кожи.

ÐиагноÑÑика

ТÑÑÑ -оÑколÑÑаÑÑй (Y-обÑазнÑй) Ñлом II коÑÑи плÑÑнÑ

ÐакÑÑÑÑй пеÑелом вÑоÑой плÑÑневой коÑÑи, в оÑлиÑие Ð¾Ñ Ñломов дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑей плÑÑнÑ, в болÑÑинÑÑве ÑлÑÑаев Ñ Ð¾ÑоÑо ÑазлиÑим на ÑенÑгеновÑком Ñнимке в пÑÑмой пÑоекÑии. Ðднако Ð´Ð»Ñ ÑоÑного диагноза и вÑбоÑа пÑедпоÑÑиÑелÑной ÑÑ ÐµÐ¼Ñ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñеменно делаÑÑ ÐµÑе 2 Ñнимка â в боковой и коÑой пÑоекÑиÑÑ .

Свежие ÑÑÑеÑÑ-пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð° ÑенÑгене Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾ виднÑ, Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¼Ð° ÑÑановиÑÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑной ÑолÑко ÑпÑÑÑÑ 3-4 недели. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ñи подозÑении на Ñакой Ñип ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑекомендÑÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÐРТ.

ÐеÑение

ÐеÑение пеÑелома II плÑÑневой коÑÑи пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÑÑи ÑÑапа:

- обездвиживание â 3 недели Ñ Ð´ÐµÑей и 4-8 Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ ;

- поÑÑиммобилизаÑионнÑй пеÑиод â 2-2,5 меÑÑÑа;

- ÑеабилиÑаÑÐ¸Ñ â 1,5-2 меÑÑÑа.

ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ ÑеабилиÑаÑÐ¸Ñ ÑÑÐ¾Ð¿Ñ Ñ Ð´ÐµÑей пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ñаздо бÑÑÑÑее. ÐÑи надлежаÑем леÑении ÑебÑнок бÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð´Ð¾Ñов ÑеÑез 2 меÑÑÑа.

ÐммобилизаÑиÑ

ÐозможнÑе ваÑианÑÑ ÑикÑаÑии пеÑеломов II плÑÑневой ко?