Коренной перелом в правительстве

Болевые точки российской исторической политики неизменно пролегают вокруг двух тем: Второй мировой войны и сталинских репрессий. Обе темы укладываются в хронологию советского, а если брать более точно — сталинского периода.

В годы перестройки и на первом этапе существования современной российской государственности была предпринята попытка дать этим темам линейное рассмотрение. Вопрос о «цене победы» сводился к демонстрации роли советского народа, а не государственной машины в войне, что синхронизировалось с выходящей из подполья темой государственного террора.

Превалировал антисоветский, главным образом антисталинский нарратив. Было опубликовано множество архивных материалов, а также исследовательских работ, убедительно проливавших свет на те события.

Граждане России узнали правду о Катыни, было найдено захоронение репрессированных в карельском Сандармохе, получило развитие волонтерское поисковое движение, созданное энтузиастами в целях увековечения памяти о погибших на войне соотечественниках.

После 2005 года наметились диаметрально противоположная тенденция. Некогда приоткрытые архивы стали менее доступными, а исторические вкусы правящей верхушки сдвинулись в сторону официозной героики, сакрализации победы, напоминающей скорее брежневский период. Частичный возврат к советскому наследию, в котором война была описана как подвиг государства, вошел в противоречие с фактами преступлений, этим же государством совершенных. Что определило идеологическую задачу:

вычистить героический дискурс от нежелательных фактов, вынести последние на периферию общественного внимания путем замалчивания, растворения этой памяти.

В мировой академический среде роль СССР в событиях начала Второй мировой войны не подвергается сомнению. Различные государства осудили пакт Молотова–Риббентропа, это же некогда сделал и президент Путин. Однако в условиях, когда побеждает официальный героический нарратив, информация о пакте вновь становится неудобной, бросающей тень на образ освободительной Красной армии. В этих условиях Кремль прибегает к методам растворения ответственности СССР в развязывании войны, чем завуалированно обеляет Сталина и его «освободительные походы».

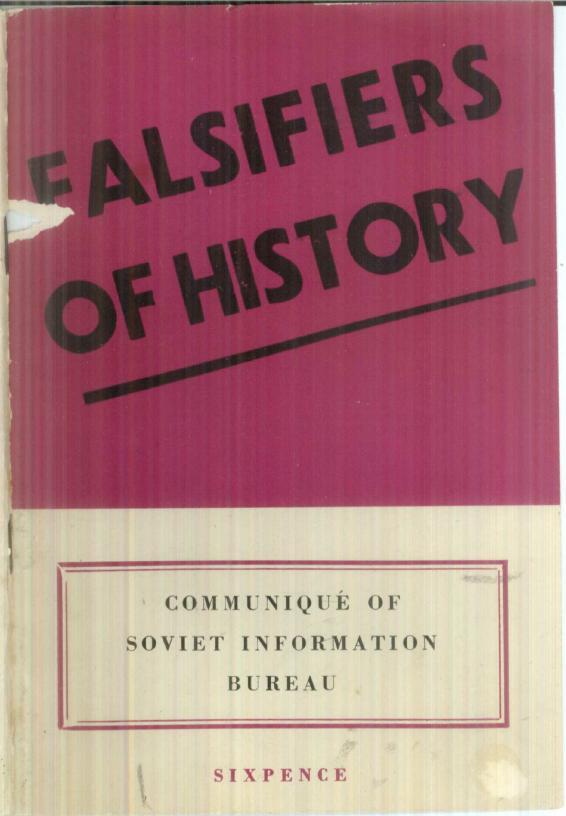

В бой идут стандартные клише советских учебников, черпающие исток из пропагандистской брошюры 1948 года с названием «Фальсификаторы истории».

Обложка англоязчыной брошюры «Фальсификаторы истории», выпущенной под редакцией Сталина (отдельные части он переписывал сам) в 1948 году в ответ на публикацию Госдепом США документов из истории отношений СССР и Третьего Рейха. Фото: creative commons

Обложка англоязчыной брошюры «Фальсификаторы истории», выпущенной под редакцией Сталина (отдельные части он переписывал сам) в 1948 году в ответ на публикацию Госдепом США документов из истории отношений СССР и Третьего Рейха. Фото: creative commons

Обвинения переводятся на предательскую позицию стран Запада во время «Мюнхенского сговора» 1938 года, а пакт преподносится как «триумф советской дипломатии» и «вынужденный шаг в целях отсрочки войны».

Эта позиция была заявлена МИДом РФ и устами некоторых российских чиновников еще до выхода Путина на арену боев за историю. В ответ на скандальную резолюцию Европарламента в борьбу с «фальсификаторами истории» вступает уже сам президент: сначала он выступает с лекцией для лидеров стран СНГ, потом утверждает в тексте Конституции поправку о сохранении «исторической правды» и недопустимости «умаления значения подвига народа при защите Отечества»

и, наконец, публикует программную статью в журнале The National Interest.

Сталинский метод защиты «удобной правды» фиксируется в Основном законе страны. Курс на завуалированную ресталинизацию реализуется и в отношении мест памяти, траурная концепция которых подвергается или полной, или частичной ревизии. Здесь важно отметить, что используются гибридные, зачастую совершенно противоречащие друг другу средства пропаганды, призванные одновременно и оправдать совершение советским руководством какого-либо преступления, и посеять в обществе сомнения по поводу его истинности, и перекрыть мрачные сюжеты героикой.

Характерный пример насаждения гибридной памяти — это кампания по демемориализации Катыни, Медного и Сандармоха.

«Катынское преступление» стало прямым следствием заключения пакта Молотова — Риббентропа, а посему скрывалась вплоть до заката советской государственности. Ответственность сталинского руководства за это преступление была признана в 1990 году и подтверждалась в заявлении Госдумы от 26 ноября 2010 года, а также в высказываниях Путина и Медведева. Однако уголовное дело по «Катынскому преступлению» было закрыто в связи со смертью виновных, жертвы до сих пор не реабилитированы, а в обвинительное заключение не вошли Сталин, Молотов и прочие руководители, санкционировавшие уничтожение польских граждан. На этом дело закрыли и засекретили.

Затем началась волна реконструкций мемориальных комплексов в Катыни и Медном, входящих в подчинение Министерства культуры. Она сопровождалась медиапропагандой, усилиями прокремлевских историков и «патриотических активистов», требовавших «прекратить политизировать тему репрессий». В результате в мемориальном комплексе «Катынь» появилась экспозиция, сочетающая в себе сразу два нарратива советской пропаганды. C одной стороны, была реализована «Антикатынь» — представление конца 80-х о Катынской трагедии как мести за красноармейцев в польском плену в 1919–1920 гг., с другой — осталась нетронутой плита со следующим содержанием: «Здесь в мае 1943 года гитлеровцы уничтожили более 500 советских военнопленных», — поставленная без каких-либо документальных оснований еще до признания советской ответственности за преступление.

В Медном же траурную тематику расстрела польских граждан пытаются заместить воинскими госпитальными захоронениями, о чем не раз писала «Новая газета».

Схожие гибридные технологии мы наблюдаем и в карельском Сандармохе — месте массовых захоронений жертв Большого террора. На основе «научных гипотез», не выдерживающих никакой критики, Российское военно-историческое общество проводит раскопки с целью найти красноармейцев, казненных финскими оккупантами. И это происходит в то время, как первооткрыватель захоронения Юрий Дмитриев находится в СИЗО под следствием по сфабрикованному делу.

В годы правления Путина тема победы во Второй мировой войне начала обретать формы некоего суррогата идеологии. В этом смысле все баталии российского руководства на фронтах войн памяти могут рассматриваться преимущественно в качестве картинки для внутренней аудитории.

Акт освобождения Европы от фашизма в данном контексте становится выгодной основой для создания своеобразного мессианского дискурса, согласно которому российское население провозглашается «нацией-победителем», унаследовавшей победу от СССР. При этом основным действующим лицом победы становится государство.

Можно ли построить счастливое, достойное будущее на сакрализации героических сюжетов прошлого? Можно ли мифом о панфиловцах вытеснить память о реальных людях, погибших в боях, пропавших без вести или очутившихся после нацистского плена в советских лагерях?

Источник

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны стало контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. В нем участвовали силы Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), Донского (К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Еременко) фронтов. В ходе операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 г., была окружена группировка войск противника численностью 330 тыс. человек.

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны стало контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. В нем участвовали силы Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), Донского (К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Еременко) фронтов. В ходе операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 г., была окружена группировка войск противника численностью 330 тыс. человек.

Все попытки гитлеровцев деблокировать окруженные армии были отбиты частями 2-й гвардейской армии под руководством Р. Я. Малиновского. 2 февраля 1943 г. остатки окруженной группировки во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались советским войскам. Прямым следствием победы под Сталинградом явилось отступление немцев с Северного Кавказа. За 4 месяца непрерывного наступления Красная Армия разгромила свыше 100 вражеских дивизий. Эти потери оказались для Германии и ее сателлитов невосполнимыми.

Летом 1943 г. гитлеровцы предприняли попытку перехватить стратегическую инициативу. План операции «Цитадель» предусматривал окружение немецкими танковыми соединениями советских войск в районе Курского выступа, а затем — наступление на Москву. Гитлеровское командование стянуло на центральный участок фронта свои лучшие соединения и новейшую бронетанковую технику — танки «Тигр», «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд». Советской разведке удалось установить точную дату начала немецкого наступления — 5 июля 1943 года. Представителями Ставки Г. К. Жуковым и А. М. Василевским было принято решение преднамеренными оборонительными действиями измотать наступающие части противника, а затем перейти в контрнаступление.

За семь дней упорных боев немцам удалось вклиниться в линию обороны советских войск всего лишь на 8-12 км. Перелом в битве наступил в ходе знаменитого встречного танкового сражения под Прохоровкой. Танкисты 5-й гвардейской танковой армии генерала П. А. Ротмистрова сумели нанести поражение отборным дивизиям 4-й танковой армии немцев. Это сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 1500 танков, продемонстрировало преимущество советской боевой техники и воинского духа красноармейцев.

В ходе развернувшегося контрнаступления части Красной Армии освободили Белгород и Орел. 5 августа 1943 г. в Москве прозвучал первый победный салют в честь советских воинов. Такие салюты стали славной традицией. Контрнаступление под Белгородом и Орлом вскоре переросло в общее наступление советских войск — от Великих Лук до Азовского моря. Враг был отброшен далеко от Москвы, началось освобождение Белоруссии, от немцев были очищены Донбасс и Левобережная Украина. Во время развернувшихся боев за Днепр советские войска освободили Киев и часть Правобережной Украины. Итогом побед советских войск в конце 1942-го и в 1943 г. стал коренной перелом в ходе военных действий на восточном фронте.

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане. Вторым по значимости фронтом мировой войны в 1942—1943 гг. являлся североафриканский. Здесь решающим событием стало сражение у египетского городка Эль-Аламейна в октябре—ноябре 1942 года. Благодаря тому, что африканский корпус Роммеля почти не получал подкреплений (резервы вермахта отправлялись на восток), английскому командованию удалось собрать силы, значительно превосходившие итало-немецкие войска. Англичане, которыми командовал Л. Б. Монтгомери, нанесли противнику тяжелое поражение. Положение Роммеля стало безнадежным после высадки в Алжире 250-тысячной англо-американской армии. Итало-немецкие войска были вынуждены отойти в Тунис, где и капитулировали в мае 1943 года.

Разгром под Сталинградом 8-й итальянской армии, поражение в Северной Африке, высадка англо-американского десанта в Сицилии поколебали позиции Муссолини. Король Италии сместил дуче и назначил новое правительство, которое немедленно вступило в переговоры с союзниками. Немцы спешно перебросили в Италию свои силы и оккупировали северную и центральную часть страны. Здесь была восстановлена власть Муссолини. После этого новое правительство, контролировавшее южную часть Италии, объявило Германии войну, перейдя на сторону Антигитлеровской коалиции.

Решающее сражение на Тихом океане развернулось в июне 1942 г. у атолла Мидуэй. Американцам удалось разгромить японские авианосные соединения. На захваченных японцами территориях развернулось широкое национально-освободительное движение, сковывавшее силы агрессора. К середине 1943 г. союзникам удалось изменить соотношение войск в бассейне Тихого океана в свою пользу и приступить к активным наступательным действиям. Японцы терпели поражение за поражением.

Соотношение сил в важнейших сражениях 1942 — 1943 годов

Битва у Эль-Аламейна | Сталинградская битва | |||

Итало-германские войска | Английские войска | Немцы и их сателлиты | Советские войска | |

Численный состав | 104 000 | 195 000 | 1 000 000 | более 1 000 000 |

Танки | 489 | 1029 | 675* | 1 463* |

Артиллерийские орудия | 1 219 | 2 311 | 10 300 | 15 000 |

Самолеты | 675 | 750 | 1216 | 1 350 |

*Танки и самоходные артиллерийские установки

На состоявшейся в конце 1943 г. в Тегеране конференции глав ведущих государств Антигитлеровской коалиции — «большой тройки» (И. В. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля) была подписана Декларация о совместных действиях в войне против Германии и принято решение об открытии второго фронта в Европе не позднее 1 мая 1944 года. Советская делегация заявила о готовности СССР вступить в войну с Японией после окончательного разгрома гитлеровцев. Советское общество в годы войны. Война потребовала от народов СССР колоссальных жертв и усилий, жизнь страны подчинялась лозунгу «Все для фронта, все для победы». В тяжелейших условиях военного времени на первый план вышла идея защиты Отечества от фашистского порабощения. Великая Отечественная продемонстрировала небывалый подъем патриотизма, стала коллективным подвигом всего народа.

Советское общество в годы войны. Война потребовала от народов СССР колоссальных жертв и усилий, жизнь страны подчинялась лозунгу «Все для фронта, все для победы». В тяжелейших условиях военного времени на первый план вышла идея защиты Отечества от фашистского порабощения. Великая Отечественная продемонстрировала небывалый подъем патриотизма, стала коллективным подвигом всего народа.

Бойцов согревала мысль о родных и близких, сложенные в виде треугольника письма солдат домой доносили их надежду на то, что после победы они сумеют обнять родителей, жен, детей. Особое значение в армии приобретали отношения товарищества, взаимовыручки. Важно было приспособиться к нелегкому фронтовому быту: долгие недели проводить в окопах, сносить холод и недостаток продовольствия, видеть смерть товарищей.

Гибель 90% состава предвоенной армии, неудачи и просчеты полководцев поколения времен гражданской войны (С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов и др.) вывели на первые роли в руководстве Красной Армией целую плеяду выдающихся военачальников. Многие из командиров, заменивших павших товарищей, были выпущены из заключения уже в ходе войны. Результатом успешных действий новых командных кадров стала отмена института военных комиссаров.

В период Великой Отечественной войны большинство промышленных предприятий было переведено на выпуск военной продукции, в восточных районах страны создавалась новая индустриальная база. Благодаря героическому труду советских людей, поставкам союзниками сырья и военных материалов удалось резко увеличить производство техники и вооружения. К концу 1942 г., согласно официальной статистике, СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции. Многие образцы советской техники и вооружений были лучшими в мире: танк Т-34 (конструктор М. И. Кошкин), самолет-штурмовик Ил-2 (С. В. Ильюшин), автомат ППС-43 (А. И. Судаев), фронтовой бомбардировщик Ту-2 (А. Н. Туполев), реактивный миномет БМ-13, получивший в войсках прозвище «Катюша», и др.

Массовый призыв в армию трудоспособных мужчин (11 млн.), эвакуация населения из оккупированных областей (8 млн.), мобилизация трудовых ресурсов привели к значительным изменениям в социальной сфере. Произошло существенное обновление рабочего класса: к концу войны около 3/4 занятых в промышленности и на транспорте были выходцами из других социальных слоев. Более половины из тех, на чьих плечах держался тыл сражающейся армии, составляли женщины и подростки.

Поворот в идеологической сфере был связан с обращением к традициям российской государственности. Восстановление погон в армии, введение орденов и медалей, носящих имена великих полководцев прошлого, подчеркивание заслуг русского народа в борьбе с врагами свидетельствовали о частичном отходе властей от некоторых прежних воззрений. На службу пропаганде идей патриотизма привлекались и те деятели культуры, которые в довоенные времена по идеологическим соображениям были отстранены от активной работы. Еще одним поворотом в политике режима явилось прекращение антирелигиозной пропаганды, ставшее следствием патриотической позиции духовенства, занятой им с самого начала войны. В 1944 г. в СССР было восстановлено патриаршество, возобновили службу многие церковные приходы.

Однако, несмотря на перемены, произошедшие в обществе, сталинский режим сохранил свои основные черты: авторитарность руководства, славословия в адрес вождя, всевластие карательных органов, пренебрежение к материальным и духовным потребностями людей.  Советские люди на оккупированных территориях. В самом начале войны совместная директива СНК и ЦК ВКП(б) потребовала от партийных и советских организаций прифронтовых областей принять меры по созданию партизанских отрядов. Однако ввиду стремительности наступления противника многого сделать не удалось. Первые партизанские соединения, создававшиеся преимущественно из попавших в окружение советских воинов, действовали в сравнительно неблагоприятной обстановке. В районах, присоединенных к СССР в 1939—1940 гг., местные жители, успевшие испытать на себе тяготы сталинского режима, порой недоброжелательно относились к партизанам. В условиях быстрого наступления немцев некоторые люди заняли выжидательную позицию.

Советские люди на оккупированных территориях. В самом начале войны совместная директива СНК и ЦК ВКП(б) потребовала от партийных и советских организаций прифронтовых областей принять меры по созданию партизанских отрядов. Однако ввиду стремительности наступления противника многого сделать не удалось. Первые партизанские соединения, создававшиеся преимущественно из попавших в окружение советских воинов, действовали в сравнительно неблагоприятной обстановке. В районах, присоединенных к СССР в 1939—1940 гг., местные жители, успевшие испытать на себе тяготы сталинского режима, порой недоброжелательно относились к партизанам. В условиях быстрого наступления немцев некоторые люди заняли выжидательную позицию. На оккупированных территориях гитлеровцы развязали кровавый террор. Наряду с евреями, ставшими жертвами массового геноцида, репрессиям со стороны гитлеровской администрации подвергались и другие народы, жившие в СССР. Прежде всего оккупанты стремились выявить и уничтожить коммунистов и представителей органов советской власти. Германия отчаянно нуждалась в ресурсах: повсеместно происходили реквизиции продовольствия, грабеж сырьевых ресурсов. На принудительные работы в рейх было угнано более 4 млн человек. В ответ на зверства и реквизиции, осуществлявшиеся оккупантами, возросла поддержка партизан населением.

На оккупированных территориях гитлеровцы развязали кровавый террор. Наряду с евреями, ставшими жертвами массового геноцида, репрессиям со стороны гитлеровской администрации подвергались и другие народы, жившие в СССР. Прежде всего оккупанты стремились выявить и уничтожить коммунистов и представителей органов советской власти. Германия отчаянно нуждалась в ресурсах: повсеместно происходили реквизиции продовольствия, грабеж сырьевых ресурсов. На принудительные работы в рейх было угнано более 4 млн человек. В ответ на зверства и реквизиции, осуществлявшиеся оккупантами, возросла поддержка партизан населением.

Провал «блицкрига» заставил гитлеровцев несколько изменить методы оккупационной политики. Им нужно было завоевать авторитет у местных жителей, вследствие чего проводились мероприятия, учитывающие те или иные факторы внутриполитического развития СССР в довоенный период. В ряде районов, прежде всего в Белоруссии и на Кавказе, в противовес коллективным формам хозяйствования немецкие власти вводили частную собственность на землю. В Прибалтике, на Западной Украине, в Крыму из местных жителей формировались национальные воинские соединения, сражавшиеся на стороне Германии. Использовали гитлеровцы и русских предателей, создав т. н. Русскую освободительную армию во главе с бывшим генералом Красной Армии А. А. Власовым. В Литве, Латвии, Эстонии и на Кавказе гитлеровцы обещали создать лояльные Берлину автономные правительства.

Новый этап в расширении боевых действий на оккупированных территориях был связан с созданием в мае 1942 г. Центрального штаба партизанского движения во главе с П. К. Пономаренко. Теперь многие отряды народных мстителей имели постоянную связь с «Большой землей» и координировали свои действия с советским военным командованием. Крупные партизанские соединения сражались с оккупантами в Белоруссии, северной части Украины, в Брянской, Смоленской и Орловской областях. На Западной Украине и в Прибалтике, где орудовали отряды местных националистов, действовали в основном диверсионно-разведывательные группы Красной Армии.

Партизаны освобождали от оккупантов населенные пункты, создавая своеобразные «партизанские республики». Особенно прославились соединения под руководством дважды Героев Советского Союза С. А. Ковпака и А. Ф. Федорова. Под ударами советских патриотов находились прежде всего транспортные коммуникации гитлеровцев, что значительно замедляло доставку техники и живой силы на фронт. Своими действиями партизаны отвлекли на себя до 10% соединений вермахта, находившихся на восточном фронте, внеся тем самым весомый вклад в коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

www.rusempire.ru / О.В. Волобуев «Россия и мир».

Источник