Эпифизарный перелом локтевой кости

Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

При подозрении перелома дистального отдела лучевой кости у детей очень важно исключить диагноз эпифизеолиза. Авторы рекомендуют срочно направлять всех детей к ортопеду для репозиции под общей анестезией.

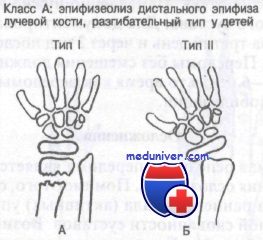

Класс А: эпифизеолиз дистального конца лучевой кости у детей, разгибательный тип. Обычно возникает при падении на вытянутую руку с насильственной дорсофлексией кисти и эпифизарной пластинки. Результатом этого является перелом Salter I или II типа. Нарушение роста кости нетипично, но возможно, поэтому эти больные требуют неотложного направления к ортопеду.

При лечении этих переломов допустима большая степень поперечного и углового смещения. Репозицию проводят при угловой деформации более 25° или смещении свыше 25% диаметра лучевой кости. Иммобилизацию делают одним из двух способов. При стабильных переломах врач должен наложить короткую переднезаднюю лонгету с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении легкого разгибания.

При нестабильных переломах авторы рекомендуют иммобилизацию большими переднезадними лонгетами с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении сгибания. Некоторые авторы защищают методику, по которой иммобилизацию осуществляют при разогнутом положении кисти. Другие считают, что следует избегать разгибания лучезапястного сустава, поскольку при этом возникают силы дистракции, действующие в ладонном направлении. Если перелом после закрытой репозиции остается нестабильным, показана фиксация спицей или открытая репозиция.

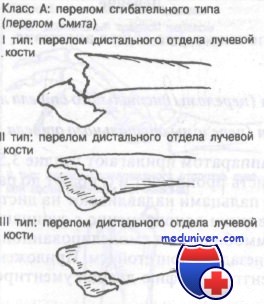

Класс А: сгибательный тип перелома лучевой кости у детей — перелом Смита

Этот перелом часто описывают как обратный перелом Коллиса. Перелом нетипичен и редко захватывает дистальный лучелоктевой сустав. Используемая здесь классификация, разработанная Thomas, включает как терапевтические, так и прогностические аспекты.

К переломам дистального отдела предплечья сгибательного типа приводят два механизма воздействия. Сгибательный перелом может произойти от падения на супинированное предплечье с кистью в положении тыльного сгибания. Кроме того, удар сжатым кулаком при слегка согнутом лучезапястном суставе может стать причиной сгибательного перелома. Прямой удар по дорсальной поверхности запястья или лучевой кости при согнутой кисти и пронированном предплечье также может привести к сгибательному перелому.

На ладонной поверхности запястья отмечают боль и припухлость. Необходимо обследовать и документировать сохранность и функцию лучевой артерии и срединного нерва.

Для выявления этого перелома достаточно обычных снимков в переднезадней и боковой проекциях.

Иногда этим переломам сопутствуют переломы или вывихи костей запястья.

Лечение переломов дистального конца лучевой кости у детей

Для детей предпочтительнее общая анестезия, для взрослых — регионарная блокада.

Класс А: I mun (переломы дистального отдела лучевой кости), II тип (переломы дистального отдела лучевой кости). Тракционным аппаратом прилагают усилие 3,5—4,5 кг при согнутом локте. Затем кисть пронируют и сгибают до расклинивания фрагментов. Большими пальцами надавливают на дистальный фрагмент в дорсальном направлении одновременно с супинацией до его вправления. Предплечье иммобилизуют смоделированной большой гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой. Сразу после репозиции делают рентгенографию для документирования адекватности репозиции.

Класс А: III тип (переломы дисталъного отдела лучевой кости). Этих больных необходимо срочно направить к ортопеду для внутренней фиксации костных отломков.

При всех этих типах переломов осложнения встречаются не часто и включают повреждение сухожилия и развитие остеоартроза.

— Также рекомендуем «Краевые переломы лучевой кости — переломы Бартона, Гетчинсона. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

К ТЕХНИКЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭПИМЕТАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

А.В. Ащев, О.А. Иныков, Ю.А. Инькова Кафедра травматологии и ортопедии РостГМУ

Кафедра травматологии и ортопедии РостГМУ ЭПИФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — ТЕХНИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

К вопросу лечения эпиметафизарных переломов лучевой кости исследователи будут постоянно возвращаться уже по той простой причине, что такие переломы составляют до 20-30% всех повреждений костей. При нестабильных вариантах переломов анатомическая репозиция сложна и часто выполняется при использовании метода ЧКДО.

Используемый нами аппарат состоит из трех кольцевых или полукольцевых (2/3 кольцевых) опор. Чаще он собирается заранее перед операцией.

Первая спица проводится через локтевую кость в верхней трети предплечья. Затем проводятся пара перекрещивающихся спиц — одна через 2-3 пястные кости и другая через 3-5 пястные кости. Очень важно, чтобы свод образованный пястными костями при этом не был уплощён. Подобная ошибка приводит к контрактурам, тугоподвижности пальцев и нейродистрофическому синдрому. После достижения репозиции плоскость расположения этих спиц должна быть перпендикулярна продольной оси лучевой кости. Ось 3 пястной кости должна совпадать с осью луча. Спицы должны обладать значительной собственной жесткостью, поэтому применяются спицы толщиной 2,0 мм.

Средняя опора аппарата находится на уровне 3-3 см проксимальнее конца центрального отломка луча.

Производится форсированная одномоментная дистракция. При этом растягивается суставная щель лучезапястного сустава и цель между отломками в зоне перелома.

Репозиция производится путем воздействия на центральный, а не на периферический отломок. Эта деталь отличает используемую нами методику от рекомендованных во многих руководствах, статьях и монографиях, посвященных лечению подобных переломов методом ЧКДО.

Репонирующим элементом аппарата является стержень, введенный в проксимальный фрагмент на уровне средней опоры. Используем самонарезающий стержень ХНИИТО с конической червячной резьбой на рабочем конце и резьбовым хвостовиком с метрической резьбой диаметром 6 мм. В этой зоне по тыльной и по лучевой поверхности кости проходит незначительное число сухожилий и мышц. При выборе места и направления введения стержня они могут быть без ущерба процессу лечения и последующей функции с легкостью незначительно отодвинуты троакаром. Направление введения стержня в зависимости от характера исходного смещения фрагментов может быть изменено по окружности в пределах 90 градусов.

Использование стержня увеличивает репозиционные возможности, облегчает «дозировку» репозиции, поскольку может использоваться, как давление, так и тракция за стержень, а в некоторой степени (до 10-15 градусов) и ротация стержня вокруг оси лучевой кости (до 10-15 градусов).

Это выгодно отличает спице-стержневую компоновку аппарата от спицевой. Перемещением при помощи стержня дистального конца проксимального отдомка выполняется репозиция. Грубые смещения устраняются вручную, остаточные — при помощи винтовых устройств аппарата. Затем на столе производится контрольная рентгенография. После достижения репозиции сбрасывается дистракция. Суставная щель лучезапястного сустава должна быть расширена лишь на 1 мм, не более — для нейтрализации давления на запястья на суставную поверхность луча.

В последнюю очередь проводиться спица в верхнем кольце через обе лучевые кости. Этой спицей блокируется ротация предплечья,

В иммобилизационном периоде лечения, длящемся 3 недели, в обязательном порядке проводится активная и пассивная лечебная гимнастика для пальцев кисти. Через 3 недели аппарат осторожно снимается. Кисть выводится из выпрямленного положения в среднефизиологическое положение и фиксируется повязкой из материала Cellacast.

ЭПИФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — ТЕХНИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Иммобилизация длится ещё 3 недели. Основное направление лечения в этот период — активные упражнения, ЛФК, бытовая трудотерапия. Через 3 недели больной должен выполнять все виды работ по самообслуживанию, иметь полный объём движений всех пальцев, должен быть в состоянии переносить груз 5 кг, гладить бельё с помощью утюга — как в повязке, так и без повязки. Недостаточное внимание к трудотерапии считается грубой ошибкой.

Описанная технология чаще применяется нами при переломах Бартона, Белера, Смита и реже — при многооскольчатых неустойчивых переломах.

В: СМН; 24.11.2015г.

ОПТ: СМН; 24.11.2015г

Источник

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

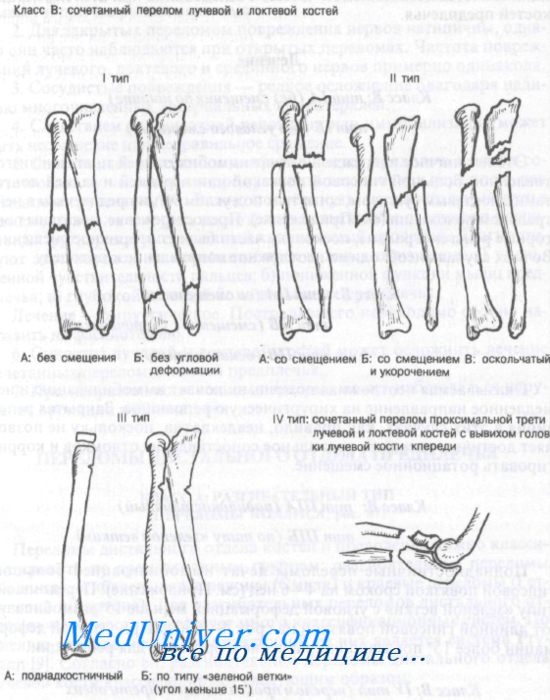

Сочетание переломов лучевой и локтевой костей чаще всего встречаются у детей. Будут рассмотрены только два вида переломов — поднадкостничный и переломы по типу «зеленой ветки», поскольку остальные переломы этого типа требуют неотложного направления к хирургу-ортопеду для репозиции под общей анестезией.

Переломы диафиза предплечья возникают под действием двух травмирующих механизмов. Прямой удар, например при автодорожной травме, — наиболее часто встречающийся механизм. Непрямой механизм — падение с развитием продольной компрессии — может привести к сочетанному перелому костей предплечья.

Обычно отмечают боль, опухание и потерю функции кости и предплечья. Иногда наблюдают парезы лучевого, срединного и локтевого нервов, которые нужно обязательно исключить путем тщательного физикального обследования с документированием.

Для определения положения костных фрагментов обычно достаточно переднезадней и боковой проекций. Снимки делают с захватом лучезапястного и локтевого суставов, чтобы подключить такие внутрисуставные повреждения, как вывих или подвывих.

Для закрытых переломов костей предплечья повреждение сосудисто-нервного пучка нетипично. Тем не менее документирование их функции является неотъемлемой частью обследования при всех переломах костей предплечья.

Лечение сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Класс В: тип IA (без смещения по ширине), тип IБ (без углового смещения). Это нетипичное повреждение лечат иммобилизацией тщательно изготовленной большой гипсовой повязкой или передней и задней лонгетами с локтевым суставом, согнутым под углом 90°, и предплечьем в нейтральном положении (см. Приложение). Предостережение: показаны повторные рентгенограммы, поскольку часто бывает вторичное смещение. Во всех случаях необходимо неотложное направление к ортопеду.

Класс В: тип IIА (со смещением), тип IIБ (смещение с укорочением), тип IIB (оскольчатый). Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию и немедленное направление на хирургическую репозицию. Закрытая репозиция в этих случаях, как правило, неадекватна, поскольку не позволяет достичь и удержать правильное сопоставление отломков и корригировать ротационное смещение.

Класс В: тип IIIА (поднадкостничный), тип IIIБ (по типу «зеленой ветки»). Поднадкостничные переломы лечат иммобилизацией большой гипсовой повязкой сроком на 4—6 нед. Переломы по типу «зеленой ветки» с угловой деформацией меньше 15° иммобилизуют длинной гипсовой повязкой на срок 4—6 нед. При угловой деформации более 15° показано направление к ортопеду для репозиции.

Класс В: IV тип (перелом проксимальной трети обеих костей предплечья в сочетании с передним вывихом головки лучевой кости). Эти переломы требуют открытой репозиции и внутренней фиксации.

Аксиома: комбинированный перелом проксимальной трети лучевой и локтевой костей обычно сочетается с передним вывихом головки лучевой кости.

Осложнения сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей имеют множество осложнений.

1. При открытых переломах часто встречается инфекция, но она бывает и при закрытых переломах.

2. Для закрытых переломом повреждения нервов нетипичны, однако они часто наблюдаются при открытых переломах. Частота повреждений лучевого, локтевого и срединного нервов примерно одинакова.

3. Сосудистые повреждения — редкое осложнение благодаря наличию многочисленных артериальных коллатералей,

4. Следствием неадекватной репозиции или иммобилизации может быть несращение или неправильное сращение.

5. Сочетанным переломам диафизов костей предплечья может сопутствовать туннельный синдром, захватывающий как переднюю, так и заднюю группы мышц. Важно подчеркнуть, что дистальный пульс может оставаться в норме, несмотря на повышенное давление в фасциальных футлярах и уменьшенный капиллярный кровоток. Диагностируют этот перелом на основании трех важных признаков: а) уменьшенной чувствительности пальцев; б) пониженной функции мышц предплечья; в) глубокой ноющей боли в мышцах предплечья.

Лечение — хирургическое. Пострадавшего необходимо срочно направить на фасциотомию.

6. Синостоз лучевой и локтевой костей может осложнить лечение сочетанных переломов костей предплечья.

7. При неправильно леченном переломе может наблюдаться нарушение пронации и супинации.

— Также рекомендуем «Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

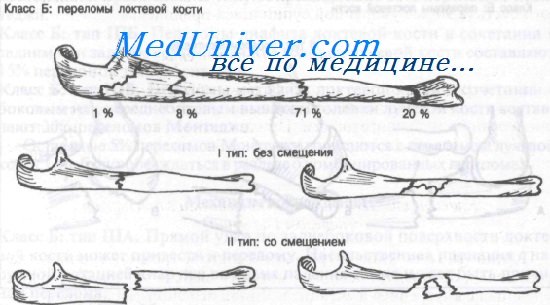

Переломы диафиза локтевой кости можно разделить на три группы. Переломы I типа — несмещенные, переломы II типа — со смещением. При переломах диафиза III типа смещение проксимальной трети сочетается с подвывихом или вывихом головки лучевой кости. Переломы III типа известны также как переломы Монтеджи — их мы обсудим в следующей статье на сайте отдельно.

Переломы локтевой кости часто возникают в результате действия двух механизмов. Наиболее частый из них — прямой удар. Перелом, возникший при этом, обычно именуют переломом «от удара дубинкой» (по предплечью, поднятому вверх для защиты лица). Этот перелом встречается, как правило, после автоаварий или драк.

Чрезмерная пронация или супинация также может привести к переломам диафиза локтевой кости.

Над местом перелома — опухание и болезненность при пальпации. Постукивание по локтевой кости усиливает боль, локализующуюся в месте перелома.

Перелом обычно выявляется на снимках в переднезадней и боковой проекциях. Если имеется значительное смещение, необходимо сделать снимки с захватыванием локтевого и лучезапястного суставов для исключения повреждений сустава или подвывиха.

Перелом дистальных двух третей локтевой кости редко сопровождается сопутствующими повреждениями. Иногда может наступить паралич глубокой ветви лучевого нерва, однако функция его восстанавливается без лечения.

Лечение перелома диафиза локтевой кости

Класс Б: I тип (без смещения). Существующие методы лечения спорны. Традиционно рекомендовали иммобилизацию длинной гипсовой повязкой для верхней конечности с локтевым суставом в положении сгибания под углом 90° и предпречьем в нейтральном положении. Надежность гипсовой иммобилизации переломов проксимальной трети ограничена в связи с большим объемом окружающих кость мягких тканей. В последнее время хирурги-ортопеды предпочитают избегать иммобилизации переломов без смещения. Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию длинной гипсовой лонгетой и направление к ортопеду.

Класс Б: II тип (со смещением). После иммобилизации показано направление к хирургу-ортопеду, так как большинство из них предпочитают при лечении этих переломов открытую репозицию с внутренней фиксацией.

Аксиома: переломы локтевой кости со смещением часто сочетаются с переломом лучевой кости или вывихом головки лучевой кости.

— Также рекомендуем «Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Большое значение имеет также рентгенодиагностика травматического эпифизеолиза. Частота полного эпифизеолиза преувеличена. Нарушение целости кости на месте росткового, или эпифизарного хряща, т. е. отделение эпифиза от метафиза на всем протяжении, происходит в чистом виде сравнительно редко.

Клинико-рентгенологические и экспериментальные исследования показывают, что хрящевой отдел растущей кости ни в коем случае нельзя считать местом наименьшего сопротивления; скорее всего переломы происходят именно не в самом хряще, а в соседней костной ткани, и эпифизеолиз в подавляющем большинстве случаев является неполным, частичным.

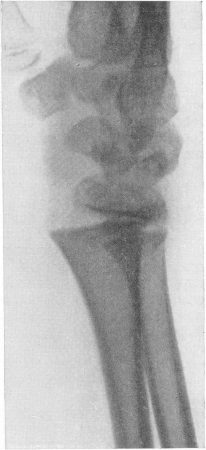

Рис. 26. Эпифизеолиз дистального эпифиза лучевой кости в детском возрасте со смещением эпифиза вместе с запястьем в тыльном направлении.

Эпифиз связан с метадиафизом кости в детском возрасте весьма прочной надкостницей, которая совсем не легко поддается нарушению целости. Представление о механической „слабости” детской кости на месте росткового хряща объясняется психологически, оно в какой-то мере ложно поддерживается некритическим зрительным впечатлением при разглядывании рентгенограммы, когда хрящевой диск уподобляется „мягким” тканям и своей прозрачной поперечной полоской прерывает единую цельную костную структуру.

Точная рентгенодиагностика эпифизеолиза (рис. 26) невозможна до тех пор, пока не появляется точка окостенения в эпифизе кости, — как известно, весь хрящевой эпифиз как нормальный, так и патологический, ничем не отличается на рентгенограмме от окружающих мягких тканей Поэтому эпифизеолиз может быть распознан на снимке только на основании смещения ядра окостенения по отношению к метафизу кости. Понятно, диагностическое значение имеет лишь определенное значительное смещение, обнаруженное при безупречной технике исследования, в правильных проекциях, при сравнении в каждом отдельном случае со снимками здоровой конечности. Чем меньше точка окостенения, тем труднее диагностика; чем ближе контуры ядра окостенения к контурам метафиза, тем заметнее становится смещение и тем надежнее рентгенодиагностика. Значит, труднее всего распознавание эпифизеолиза у новорожденных и грудных детей, легче — в детском возрасте и всего легче — в юношеском возрасте.

Все же в тех областях, где имеются широкие и поздно окостеневающие эпифизарные зоны, как, например, в самой коварной для рентгенолога области локтевого сустава, диагностика эпифизеолиза может представлять немалые трудности. Практически, однако, распознавание облегчается тем обстоятельством, что в подавляющем большинстве случаев эпифизеолиз встречается не в чистом виде, а комбинируется с переломом костного вещества. Если линия перелома или трещины из светлой эпифизарной полоски переходит в костный рисунок эпифиза или метафиза, то и без смещения

отломка распознавание становится простой задачей. Положительная рентгенодиагностика эпифизеолиза имеет, таким образом, большое значение, отрицательные же рентгенологические симптомы не имеют доказательной ценности и уступают клиническим симптомам. Надо при этом учесть, что клиническая симптоматология эпифизеолиза еще более неопределенна, чем проявления поднадкостничного перелом: припухлость незначительна, кровоизлияние под надкостницей ничтожно, крепитации нет, нет и патологической подвижности, имеется только сильное ограничение движений в близлежащем суставе. В спорных случаях эпифизеолиз может быть распознан рентгенологически лишь на б—8—10—12-й день по тени начального обызвествления надкостницы, и не следует скупиться на повторные снимки.

Заживление эпифизеолиза происходит, можно сказать, всегда. Костная мозоль при этом гораздо меньше и слабее, чем при переломах метафиза и особенно диафиза детской косточки. Исключительно редки некрозы эпифиза, так как обильное кровоснабжение этого отдела кости происходит из многих источников надкостницы, а также капсулы сустава.

Длительные и точные в методическом отношении наблюдения за детьми, перенесшими травматический эпифизеолиз, производимые через полгода, год и большие сроки после травмы, учат, что почти всегда наступают некоторые нарушения роста кости в длину, а также деформации суставных концов кости. Частота этих отдаленных последствий, по нашим собственным наблюдениям, гораздо больше, чем это принято считать, но следует подчеркнуть, что степень нарушения роста в подавляющем большинстве случаев невелика, и общее предсказание благоприятное. Это относится главным образом к дистальному эпифизу лучевой кости, который по частоте занимает первое место среди всех травматических эпифизеолизов. В 15—20% всех случаев впоследствии на пораженной кости наступает преждевременный синостоз эпифиза с метафизом и соответствующее укорочение кости, незначительное и поэтому не играющее особенной клинико-функциональной роли. Однако это показывает, что требуется большая тщательность лечения эпифизеолизов, а также внимательный длительный рентгенологический контроль. Хуже следует расценивать анатомо-функциональные исходы при травматическом смещении тех эпифизов, которые формируются из нескольких ядер окостенения, главным образом в области локтевого сустава.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник