Доцент переломов

Пётр Миха́йлович Тара́сов (21 октября 1901, Екатериненштадт, Саратовская губерния — 8 (по другим данным, 11-е[2]) августа 1967, Челябинск) — советский учёный, врач-хирург, заслуженный врач РСФСР (1947)[3].

Биография[править | править код]

Родился 21 октября 1901 года в г. Екатериненштадт (ныне — Маркс) в семье рабочего мельницы. Отец рано умер, и Пётр с 14 лет совмещал работу с учёбой[2]. Участвовал в Гражданской войне, в 1918 году вступил в ряды Красной Армии, служил в штабе Фрунзе[1][4][2]. В 1921 поступил на рабфак, в 1922 — на медицинский факультет Саратовского университета. В 1927 году стал врачом сельской районной больницы. После окончания клинической ординатуры у академика АМН СССР С. Р. Миротворцева — ассистент кафедры.

В 1933 году приказом Наркомздрава[2] временно направлен заведующим хирургическим отделением Челябинской городской клинической больницы (ГКБ) № 1. В 1934[2] (по другим данным, в 1935[5]) году Пётр Михайлович организовал областную станцию переливания крови. С января по май 1940 г. руководил эвакогоспиталем № 1722 (первого формирования).

В годы Великой Отечественной возглавлял эвакогоспиталь № 1722[1], став майором медсанслужбы[6], одновременно ведущий хирург всех эвакогоспиталей Челябинской области[2]. В условиях нехватки ваты для перевязок раненых, предложил и успешно осуществил замену ваты простерилизованным мхом, который заготавливали в Катайском районе[7] на озере Червяное[6][1]. В 1944 году по материалам госпиталя защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую лечению огнестрельных переломов бедра[8]. В 1945 году ему присвоено звание доцента.

С 1946 года работал в ГКБ № 1, являясь доцентом кафедры общей хирургии, с 1956 года заведовал этой кафедрой. В 1949-59 годах — главный хирург Челябинска[2]. В 1959—1966 годах — ректор Челябинского медицинского института, где при нём был построен учебный корпус, здание студенческого общежития, межкафедральная научная лаборатория[8].

Депутат (от Челябинской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954)[9]. Неоднократно избирался депутатом областного и городского Советов.

Умер в 1967 году, похоронен в 1 квартале Успенского кладбища в Челябинске[10], памятник на его могиле — памятник истории и культуры СССР[11].

Семья[править | править код]

Мемориальная доска на фасаде ГКБ № 1

Могила Тарасова и его жены

Детей не было. Жена Тарасова Анна Павловна умерла вскоре после него[1].

Научная деятельность[править | править код]

Автор около 50 научных работ[3].

В течение многих лет — зампредседателя Челябинского научного общества хирургов[8].

Награды[править | править код]

- Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР[3].

Память[править | править код]

- Имя П. М. Тарасова носят:

- кафедра общей хирургии челябинской медакадемии;

- одна из улиц Челябинска, недалеко от медакадемии, ректором которой он был 7 лет.

- На первом корпусе ГКБ № 1 (ул. Воровского, 16, корп.1) в его честь установлена мемориальная доска[12].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Во главе Alma mater: к 65-летию ЧелГМА: биобиблиографический указатель / Научная библиотека ЧелГМА, справочно-библиогр. отд.; сост. А. М. Ясинская; под ред. Р. В. Кондратьевой, Л. А. Кудрявцевой. — Челябинск: Челябинская государственная медицинская академия, 2009.

- Пётр Михайлович Тарасов: [Некролог] // Газета «Челябинский рабочий». 9 августа 1967.

- Матовский И. Его помнят люди и улица // Газета «Вечерний Челябинск». 3 октября 1996.

- Гизатуллин Э. Улица Тарасова // Газета «Вечерний Челябинск». 15 марта 1999.

Ссылки[править | править код]

- Тарасов Петр Михайлович

Источник

Судебномедицинская практика свидетельствует об отсутствии единого мнения в экспертной оценке тяжести челюстно-лицевой травмы. С введением в действие УК РСФСР (ред. 1960 г.) для судебномедицинских экспертов создались новые условия при установлении тяжести телесных повреждений, в частности при оценке тяжести челюстно-лицевой травмы.

На основании анализа 499 случаев травмы челюстно-лицевых костей и 173 случаев изолированных повреждений зубов нами предпринята попытка наметить клинические основы экспертной оценки тяжести указанных повреждений применительно к нормам УК РСФСР 1960 г.

Мы разработали документальные материалы — акты освидетельствования потерпевших в судебномедицинских учреждениях, а также истории болезни клиники хирургической стоматологии за 12 лет (1947—1958). Кроме того, мы располагаем собственными экспертными и клиническими наблюдениями.

Руководствуясь медицинскими критериями для определения тяжести телесных повреждений, мы материалы анализировали в отношении опасности для жизни, характера клинического течения, сроков и исходов лечения. Приняты во внимание отдаленные последствия в сроки от 3—4 месяцев до 5 и более лет после переломов челюстно-лицевых костей у 256 человек и повреждений зубов у 38.

Из 499 человек с челюстно-лицевыми повреждениями переломы нижней челюсти были у 75,25%,, верхней — у 12,68%, одновременные переломы обеих челюстей — у 5,63% и повреждения скуловой кости— у 6,44%. У 97,38% пострадавших переломы произошли от действия тупых орудий, у 2,42%—от огнестрельного ранения и у 0,2.% — от удара острым орудием.

Опасные для жизни состояния при челюстно-лицевой травме в нашем материале наблюдались у 4,81%, потерпевших, сопутствуя тяжелому сотрясению мозга (у 5 человек одновременно были переломы костей основания черепа), шоку, кровотечению, развившемуся при огнестрельном ранении лица дробью, и асфиксии от западения языка при двустороннем ментальном переломе.

Легкое сотрясение мозга отмечено у 15,83%, пострадавших; оно не зависело от вида, характера и локализации перелома. У 25,05% пострадавших имелись ранения мягких тканей лица.

К числу осложнений, наблюдающихся в клинике, относятся: замедление регенерации костной ткани (2,27%,) вследствие неправильной или недостаточной фиксации костных отломков и остеомиелит (26,88%), по преимуществу нижней челюсти (25,75%); на нижней челюсти он обычно локализовался в области угла (11,74%), III и IV зубов (7,57%), реже— соответственно I и II молярам и центральным резцам (по 3,03%). В области шейки суставного отростка остеомиелит наблюдался лишь в одном случае.

Остеомиелит чаще возникал при оскольчатых повреждениях кости, а также в случаях наличия зуба в линии перелома. Раннее удаление таких зубов предотвращает гнойные осложнения, попытка сохранить зубы даже при применении антибиотиков зачастую влечет развитие остео-миелитического процесса. Наличие зуба на линии фрактуры должно учитываться при экспертизе, так как это обстоятельство может удлинить сроки лечения и повести к неблагоприятным отдаленным последствиям.

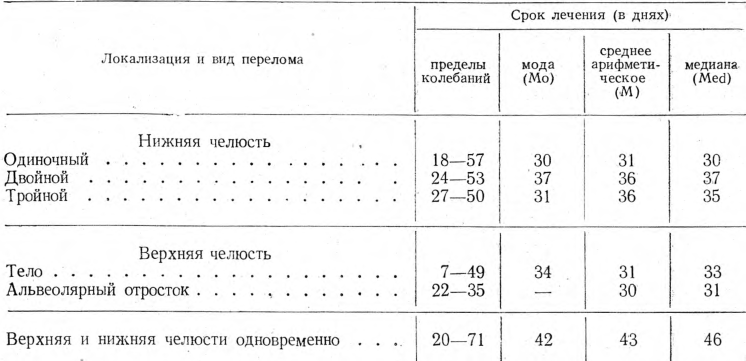

Анализ собранных материалов показал, что продолжительность лечения неосложненных переломов различного вида (одиночный, множественный и др.) и локализации (тело, ветвь, отросток) вне зависимости от типа медицинского учреждения (стационар, амбулатория, смешанное), а также и от методов лечения обычно находилась в пределах 4—5 недель для нижней или верхней челюсти и 4—6 недель при одновременных переломах. В табл. 1 приведены величины, характеризующие сроки лечения указанных переломов.

Таблица 1

Срок лечения неосложненных переломов

Срок лечения переломов лобных отростков верхней челюсти и скуловой кости находился в пределах 4 недель.

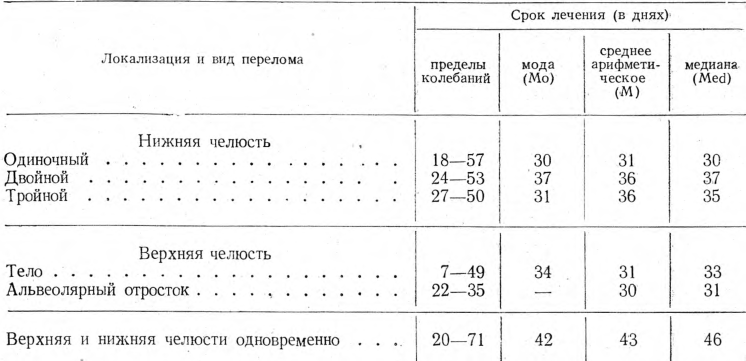

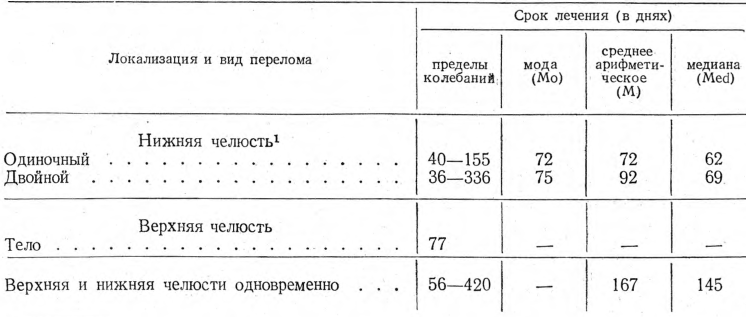

При осложненных переломах длительность лечения увеличивается в 2—3 раза (табл. 2). Лечение осложненных переломов в амбулаториях оказалось наиболее длительным. Как видно из табл. 2, выделяется группа челюстно-лицевых повреждений, требующих особенно продолжительного лечения, практически превышающего 10—12 недель (хронические остеомиелиты со свищами, обширные повреждения мягких тканей, септические состояния и пр.). В подобных случаях зачастую необходимо многоэтапное хирургическое лечение.

Таблица 1

Срок лечения осложненных переломов

1 При тройных переломах нижней челюсти и переломах верхнечелюстных отростков осложнений не зарегистрировано.

Исходы челюстно-лицевых повреждений были обычно благоприятными в функциональном и в косметическом отношении. Временное нарушение прикуса вследствие смещения нижней челюсти было отмечено

у 13 человек. В последующем в силу компенсаторных изменений (стирание бугров на зубах) и приспособляемости организма к пережевыванию пищи при небольшом смещении прикуса жевательная функция восстанавливалась. У 11 пострадавших, обследованных спустя полгода — год после травмы, констатировано нарушение болевой и тактильной чувст- -вительности в поврежденной области лица без нарушения функции жевания.

Среди других последствий отмечены: парез периферических ветвей лицевого нерва — у 7 потерпевших, слюнной свищ — у 1, атрезия носовых ходов—у 2, ограничение движения челюсти — у 9, деформация лица в связи с дефектом нижней челюсти — у 1 и скуловой кости — у 1, хронический остеомиелит — у 6, ложный сустав — у 3, резкое нарушение функции жевания — у 8 потерпевших. Эти последствия большей частью наблюдались в осложненных случаях со сроками лечения больше-10—12 недель.

Изучение динамики отдаленных последствий по материалам экспертизы трудоспособности в судебномедицинских комиссиях показало, что при переломах челюстных костей утрата общей трудоспособности в ближайшие 2—3 месяца после травмы, как правило, не превышает 10—30%. В последующем трудоспособность, полностью или частично восстанавливается.

Таким образом, можно сделать вывод, что характер клиники, исходов и отдаленных последствий неосложненных переломов челюстно-лицевых, костей соответствует критерию «длительное расстройство здоровья», упомянутому в ст. 109 УК РСФСР («менее тяжкое телесное повреждение»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобных, травм. Использование этого же критерия рационально и при оценке тяжести переломов, осложненных гнойной инфекцией, но только в тех случаях, когда исходы их оказались благоприятными. Что касается челюстно-лицевых травм, требующих длительного многоэтапного хирургического лечения, при котором сроки его практически превышают 10—12 недель, т. е. обычные средние, характерные для осложненных переломов, то для оценки их тяжести было бы целесообразно ввести самостоятельный медицинский критерий, например: «Необходимость в длительном многоэтапном хирургическом лечении». Ввиду значительного ущерба здоровью в подобных случаях повреждения следовало бы квалифицировать как тяжкие.

Для значительно меньшего числа случаев показателем тяжести может быть признак «опасность для жизни» (шок, кровопотеря, асфиксия, тяжелое сотрясение мозга) и «расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть» (ст. 108, ч. 1 УК РСФСР — «тяжкое телесное повреждение»). Последний признак применим лишь при осложненных переломах, разумеется, в условиях проведения экспертизы по окончании лечения.

Анализ материалов, относящихся к травме зубов, позволяет выделить следующие виды повреждений: дефекты эмали, неполные травматические вывихи (сопровождающиеся теми или иными нарушениями связочного аппарата, нервно-сосудистого пучка), полные травматические вывихи, переломы различной локализации и комбинации этих повреждений. Чаще оказываются поврежденными 1, 2 или 3 зуба, что соответствует, ло нашим данным, 36,47, 35,30 и 15,29%,. В 8,82% случаев были повреждены 4 зуба и очень редко — большее их количество. В 92,35% случаев повреждаются фронтальные зубы, притом в 68,24%, — на верхней челюсти.

На основании анализа наблюдений и данных литературы мы пришли к выводу, что дефекты эмали и неполные травматические вывихи, -сопровождающиеся неосложненным периодонтитом или без такового, излечиваются обычно в срок от 7 до 12 дней; зубы сохраняются, функция жевания восстанавливается. В таких случаях применим критерий «кратковременное расстройство здоровья» (ст. 112, ч. 1 УК РСФСР — «легкие телесные повреждения»). Даже если острый периодонтит перешел в хроническую форму, что затягивает лечение, последнее обычно не превышает 4 недель.

Полные травматические вывихи или переломы различной локализации, ведущие, как правило, к потере зубов, рационально оценивать по признаку размера постоянной утраты общей трудоспособности. Поврежденные зубы могут быть замещены искусственными, что в какой-то мере компенсирует функциональный дефект акта жевания. Однако установка протеза и пользование им связаны с рядом неудобств: протез снижает чувствительность к прикосновению, температуре, вкусовым ощущениям, нарушает четкость речи. Обладатель его нуждается в последующем периодическом или даже постоянном врачебном контроле. Поэтому нельзя недооценивать последствия такой травмы и рассматривать утрату зубов как лишение организма человека малозначимой и легко «восстанавливаемой» протезом части жевательного аппарата.

В случаях утраты даже одного зуба, несомненно, возникают условия, ведущие к нарушению нормальной статики соседних зубов в форме конвергенции их коронок и к возникновению феномена Годона—Попова у антагониста, который исключается из акта жевания, а тем самым к нарушению всего жевательного аппарата. Мы полагаем, что такое состояние соответствует признаку «незначительной стойкой утраты трудо- ’ способности», упомянутому в ст. 112, ч. 1 УК РСФСР («легкие телесные повреждения»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобной травмы.

Повреждения зубов у детей нужно приравнивать к аналогичному повреждению жевательного аппарата взрослого человека.

В заключение отметим, что индивидуальный подход к каждому случаю, предусматривающий обстоятельное клиническое исследование (включая рентгенологическое) совместно со стоматологом, и критический. анализ медицинской документации — наиболее правильный путь судебномедицинской экспертизы повреждений челюстно-лицевых костей и зубов.

Источник

12

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский Государственный Университет

Медицинский Институт

Кафедра Травматологии

Зав. кафедрой д. м. н.,

Реферат

на тему:

«Основные исследования при переломах и вывихах»

Выполнила: студентка V курса

Проверил: к. м. н., доцент

Пенза 2008

План

Введение

- 1. Классификация переломов по механизму повреждения

2. Осложнения переломов

3. Заживление

4. Клиническая картина

5. Рентгенологическое исследование

Литература

Введение

Определения.

Перелом — это полное или неполное нарушение целостности кости.

Полный перелом — перелом с тотальным разрушением кости, включая кортикальный слой и костный мозг.

Неполный перелом — перелом торзионный, сгибательный или по типу «зеленой веточки», при котором поверхность излома не проходит через весь поперечник кости.

Закрытый перелом — перелом без нарушения целостности кожных покровов в области повреждения кости.

Открытый перелом — перелом с повреждением мягких тканей, через которое он сообщается с окружающей средой.

Осколочный перелом — перелом с образованием более двух костных отломков.

Вдавленный перелом — компрессионный перелом, при котором один из осколков кости внедряется в губчатый слой противоположного фрагмента.

Отрывной перелом — перелом, характеризующийся отделением отломка кости при чрезмерном напряжении прикрепляющихся к нему сухожилия или связок.

Описание.

При описании переломов используются следующие характеристики:

1) анатомическая локализация (в проксимальном, среднем или дистальном отделе кости; надмыщелковое или подвертикальное расположение и т.д.);

2) направление линии перелома (поперечная линия; косая линия, обычно под углом менее 45°; спиральная линия — при косом переломе с ротационным компонентом);

3) число отломков; при линейном переломе — два отломка, при оскольчатом переломе — 3 фрагмента (или более);

4) полный или неполный дефект кости;

5) наличие вдавливания или углового смешения;

6) определение открытого или закрытого перелома.

Угловое смещение часто описывается как смещение дистального фрагмента относительно средней линии тела. Смещение кнаружи от средней линии называется вальгусной деформацией, а смещение по направлению к средней линии — варусной деформацией.

1. Классификация переломов по механизму повреждения

Травма при прямом воздействии силы.

Переломы, возникающие в результате прямого воздействия силы на кость, разделяют на 3 группы. К первой группе относятся так называемые вколоченные переломы, чаше называемые «полицейской травмой» (вследствие удара дубинкой). Это линейные переломы, незначительно затрагивающие (или вовсе не затрагивающие мягкие ткани). Второй тип перелома, наблюдаемого при прямой травме, это перелом вследствие раздавливания, обычно многооскольчатый или поперечный, который сопровождается обширным повреждением мягких тканей.

Третий тип перелома, возникающего при прямом воздействии силы, — перелом с пенетрацией кости. Врачи ОНП часто наблюдают подобные повреждения у пациентов с огнестрельными ранами. Такого рода травмы обычно подразделяются на две группы: повреждения при ранении снарядами, летящими с высокой или с низкой скоростью, что определяется кинетической энергией пули (или другого снаряда) и прямо зависит от квадрата ее скорости и от ее массы О/2 mV2). При ранении высокоскоростными пулями (более 650-800 м/с) возникают обширные повреждения мягких тканей вследствие многооскольчатого перелома кости. Фрагментация кости наряду с феноменом кавитации (образование временной пульсирующей полости) вызывает вторичные повреждения. Напротив, при ранении низкоскоростными снарядами происходит незначительное раздробление кости с небольшим числом отломков.

Травма при непрямом воздействии силы.

Переломы, возникающие не в месте воздействия силы, а на некотором расстоянии от него, являются результатом непрямой травмы. Различают тракционные (или тензионные), угловые, ротационные и компрессионные переломы; возможны также их различные сочетания. Тракционные (или тензионные, т.е. возникающие при напряжении) переломы Обычно бывают поперечными и являются результатом приложения противоположно действующих сил. Угловые переломы возникают при чрезмерном угловом сгибании кости относительно продольной оси, при этом выпуклая часть кости находится в состоянии напряжения, а вогнутая часть — в состоянии сжатия. В результате возникает поперечный перелом, нередко с дроблением кортикального слоя под воздействием силы сжатия. Ротационные усилия (или «выкручивание») приводят к спиралевидным переломам. Ротационные переломы в чистом виде наблюдаются редко и чаще всего сочетаются с осевой нагрузкой. В результате этого возникает косой перелом под углом 45° (или меньше). Силы сжатия,действующие по продольной оси кости и обусловливающие максимальную осевую нагрузку, способствуют появлению Т — и Y-образных переломов.

Может наблюдаться любая комбинация названных выше сил, воздействующих на кость. Чрезмерное сгибание под углом и нагрузка по оси приводят к косым оскольчатым переломам. Типичным примером является фрагментирование кости по типу бабочки при косом переломе. Возникновение переломов возможно также при сочетании чрезмерного сгибания под углом с ротацией при осевой нагрузке. Такие переломы имеют значительную протяженность, острые края костных отломков и спиралевидную форму. Как упоминалось выше, ротационные переломы часто сочетаются с компрессионными повреждениями, что обычно обусловливает косую линию перелома под углом менее 45°.

Патологические переломы.

Патологические переломы обусловлены слабостью кости вследствие патологического процесса и не всегда связаны с воздействием какой-либо силы или с определенной травмой. Когда врач ОНП наблюдает перелом, возникший без видимой причины, следует предположить патологический перелом и установить этиологию процесса. Этиологические факторы могут быть общими и локальными. Общими причинными факторами патологических переломов часто являются остеопороз, аномалии развития организма, нарушения питания, гормональные расстройства, заболевания кроветворных органов и болезнь Педжета. К локальным причинным факторам относят кисты, доброкачественные и злокачественные опухоли, инфекции, радиационное поражение, а также трофические осложнения, обусловленные сифилисом, диабетом, остеомиелитом и сирингомиелией.

Переломы вследствие перенапряжения.

Иной характер имеют переломы вследствие перенапряжения, которые часто наблюдаются у лиц, усиленно занимающихся спортом. Периодически повторяющееся перенапряжение при физической нагрузке вызывает усталость тканей, которая постепенно возрастает. Перегрузку испытывают не только мягкие ткани, но и кость, усталость и слабость которой при чрезмерном усилии п и т.д……………..

Источник