1919 год перелом

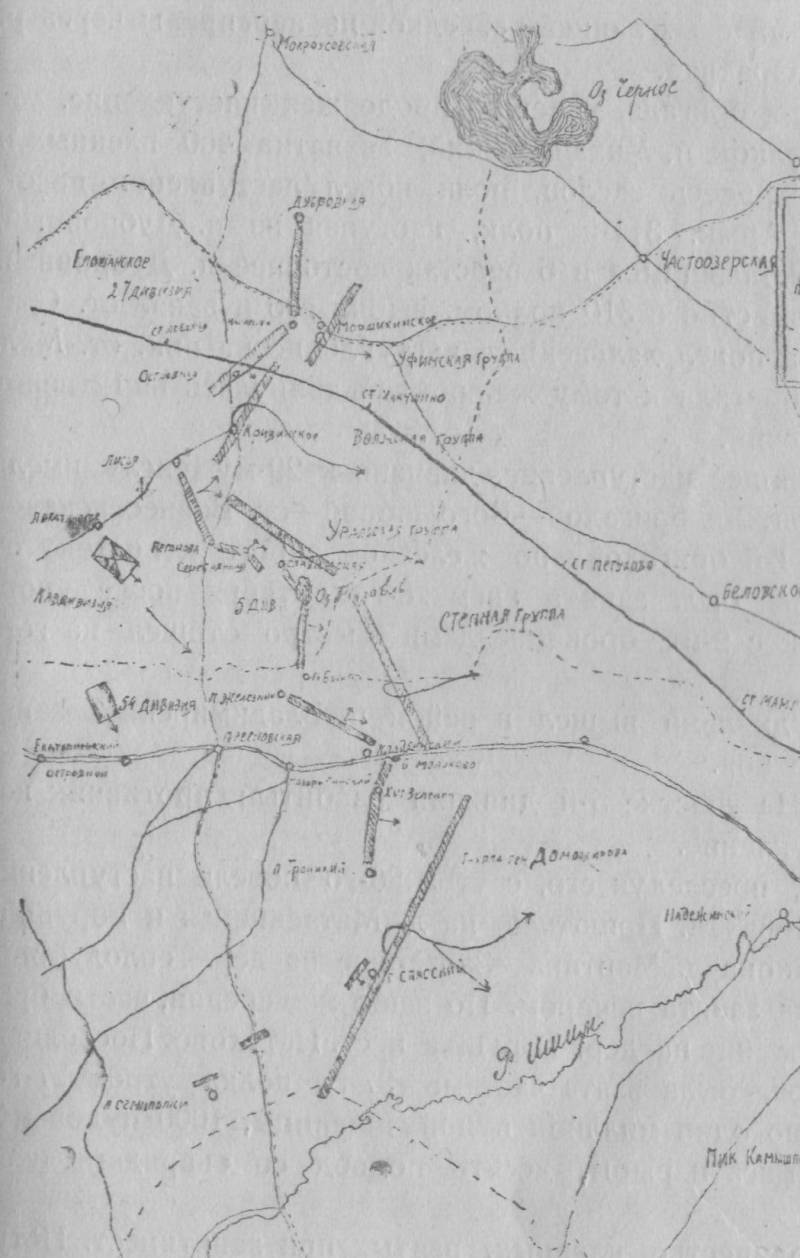

Битва за Западную Сибирь. Петропавловская операция 1919 года развивалась, причем удалось добиться окружения группировки противника (см. Взять в вилку. Рывок 5-й армии от реки Тобол).

Котел не удался

Командарм приказал 5-й дивизии отрезать пути отхода пробивающемуся противнику, разбить его и взять в плен, а 26-й дивизии — преследовать эту группу, атакуя ее с запада и севера.

Но этому не суждено было осуществиться — и противник, хоть и с потерями, вышел из кольца.

В период 15 — 16 октября частями дивизии захвачено до 1000 пленных, 3 орудия (из них 2 тяжелых), 15000 патронов, снаряды и военное имущество.

Действия соединений армии

Более активно проявил себя противник на участке 27-й дивизии, где он оказал сопротивление – поддерживая свои контратаки сильным артиллерийским огнем.

На участке 3-й бригады в ночь на 14-е противник пытался переправиться через Тобол в двух направлениях: первом — в районе д. Утяцкое и во втором — в районе д. Черемуховское. Попытки не увенчались успехом, но задержали выполнение возложенной на бригаду задачи.

2-я бригада повела наступление на д.д. Грачева — Белякова и Коновалова — Н.-Лушникова, но, встретив контрнаступление противника, вынуждена была отойти в исходное положение за р. Тобол.

Части 1-й бригады, переправившись утром 14-го на восточный берег р. Тобол, успешно повели дальнейшее наступление и овладели д.д. Борки, Пушкарево, Чунеева, Глубокая, захватив пленных и трофеи.

Для содействия частям 27-й дивизии, встретившим со стороны противника сопротивление при форсировании р. Тобол, и развития наступления, командарм приказал 54-й дивизии сменить одной бригадой части 3 бригады 27-й дивизии на участке Предина – Барабинское — Черемховское.

В ночь на 16-е 2-я бригада 54-й дивизии сменила части 3-й бригады 27-й дивизии. 16-го части новой бригады пытались переправиться на противоположный берег р. Тобол, но были отбиты огнем противника.

События этих дней Петропавловской операции показали, что в то время, как правый фланг 5-й армии безостановочно развивал наступление, сбивая противника, центр и левый фланг, особенно в полосе железной дороги, встретили серьезное сопротивление, которое было преодолено лишь в некоторых местах. Причина — сосредоточение противником в полосе железной дороги крупных сил с артиллерией и бронепоездами. Из пехотных частей в этом районе были собраны наиболее стойкие части – такие как полки Волжской и Уфимской групп.

Новая директива

Командарм 17-го числа отдает директиву о продолжении наступления и развитии первых успехов.

35-я дивизия успешно продолжала наступление и безостановочно двигалась вперед. Так, отряд Стелена (бывший Уйманова) к вечеру 17-го достиг кавалерийскими частями линии п. Миролюбовский (на северной окраине оз. Кайранкуль), пехотными же частями, достигнув района п. Демьяновский, продолжал наступление в район п. Ряжский.

2-я Крепостная бригада, выдвинутая из армейского резерва из района Алабугский — Сибирский, к 20-му числу находилась в движении на линию Ур.-Чулак — Кара-су и п. Ольгинский для обеспечения правого фланга дивизии и армии.

2-я бригада 35-й дивизии 17-го числа заняла Федоровский и район п. Казанский.

1-я бригада, наступая правофланговым полком (308-й) вдоль Петропавловского тракта, к 20-му числу вышла в район п. Кабаний. Своим центром (309-й полк), двигаясь через Воскресенское – Починный – Филипповская, бригада 20-го числа овладела д. Успенская, где захватила пленных, 5 пулеметов и несколько возов патронов, а к 21-му взяла д. Воздвиженская. Левофланговым полком (307-й) бригада наступала на Сухмень.

Левофланговым частям 5-й дивизии пришлось столкнуться южнее д. Давыдовское с частями противника, окруженными в районе с. Глядинское и прорвавшимися через кольцо частей 26-й дивизии. Командарм приказал дивизии постараться отрезать пути отступления прорывающегося противника. Кавалерийской же дивизии одновременно также поручено разбить и уничтожить эту группу.

Но частям 5-й дивизии не удалось выполнить это задание. Противник проявил большое упорство, временами сам переходил в яростные атаки — и ему удалось уйти из готового захлопнуться капкана.

Развивая дальнейшее наступление, части 5-й дивизии с непрерывными боями вышли к 20-му числу на линию: 3-й бригадой — д. д. Чулошная — Жилина, 1-я же бригада сосредоточилась в районе д. Розинга — Марайская. Здесь противник 19-го перешел в контрнаступление, которое было отбито.

Кавалерийская дивизия, активно участвуя в общем наступлении армии и двигаясь через д. Меньшикова, которую заняла 17-го, к 20-му числу, преодолев сопротивление противника, вела наступление на д. д. Дундина — Саламатная.

Более серьезное сопротивление и более медленное продвижение вперед, с нередкими случаями отходов, наблюдались на пути 26-й дивизии.

Так, 2-я бригада 26-й дивизии, сломив 17-го числа упорство противника в районе Патракова, после ожесточенного боя успешно повела наступление на д. Байдарская, которую и заняла к вечеру 18-го. 20-го же бригада взяла д. Золотинская и подошла к д. д. Дундин. и Саламатная. К 21-му октября части бригады вышли к д. д. Дундина — Саламатная.

3-я бригада, двигаясь на д. Дубровная, 17-го под давлением 7-й Уральской дивизии вынуждена была отойти. На следующий день, перейдя в наступление, она заняла д. д. Дубровное и Ново-Утяцкое. 20-го части бригады завязали упорнейший бой в районе д. д. Дундина-Золотинская-Спорновское, отбросив противника на д. Василки.

Развивая достигнутый успех, левофланговые части бригады 17-го овладели д. Лентинское и повели наступление на д. Воинова, в то время, как правый фланг, под давлением противника, оставил д. Темляково. Действовавший здесь полк (227-й) после маленькой передышки снова ринулся в бой и, отбросив противника, занял д. д. Темляково, Ново-Затобольная и Лаптево. На другой же день левый фланг под давлением противника оставил д. Митинское.

Тогда части бригады повели решительное наступление на д. Воинкова, после занятия которой развили свой успех в направлении на д. д. Становая и Лукино — для удара в тыл противнику, оперирующему и группирующемуся в излучине р. Тобола против д. Курганка.

2-я бригада 21-й дивизии, выведенная из дивизионного резерва, 18-го повела наступление на Ново-Утяцкое и Митинское, которые и заняла 19-го числа.

Попытки частей 54-й дивизии форсировать р. Тобол были неудачны. Несколько раз дивизия переправлялась и занимала прилежащие к реке деревни, но контратакой противника вынуждалась к отходу на западный берег — в исходное положение. Переправившись 20-го в четвертый раз в районе д.д. Крюкова — Утяцкое, части 2-й бригады повели наступление на д. д. Колесникова — Патронное, которыми и овладели к вечеру того же числа.

Не меньшее сопротивление пришлось встретить и частям 27-й дивизии.

С утра 17-го 3-я и 2-я бригады, форсировав р. Тобол, к вечеру достигли линии д. д. Щепотково – Колташево – Грачева — Безпалова, выбив из этих пунктов части противника, отошедшие в направлении д. Носковское, причем в боях было взято свыше 100 пленных и пулеметы.

В течение последующих 3 дней бригадам пришлось встретить более серьезное сопротивление — и под давлением противника отойти из района Щепоткова к северу.

На участке дивизии продолжались упорные бои с переменным успехом, причем противник все время вводил в бой свежие резервы и упорно оборонялся, активно применяя артиллерию и бронепоезда.

Т. о., частям 26-й, 54-й и 27-й дивизий стоило больших усилий сломить серьезное сопротивление противника.

Задачи 21 и 23 октября

С целью развить успех в более широком масштабе, командование армии 21-го октября ставит дивизиям новую задачу:

35-й дивизии выйти к утру 22-го на линию п. Благовещейский — ст. Пресновская – Покровка — Долгий, выставив заслон в районе м. Купыш — оз. Джаркан — оз. Акчасор.

5-й дивизии — решительным ударом опрокинуть противника, и занять район Курейнское – Лопатинское — Песьянова.

Кавалерийской дивизии — смелым ударом в тыл отступающему противнику в направлении ст. Лебяжья — Черешкова отрезать ему путь отступления.

26-й дивизии — главной массой войск атаковать противника в направлении Дундина – Немироза — ст. Лебяжья, куда и выйти к утру 22-го.

54-й дивизии — штадиву и 2-й бригаде к вечеру 23-го прибыть в район п. Кабаний.

27-й дивизии 22-го октября выйти на линию ст. Лебяжье – Суерское — Песчаное.

Командарм указывал, что при выполнении поставленных армии задач необходимо развивать крайнее напряжение и не давать возможности противнику ввести себя в заблуждение арьергардами, прикрывающими отступление его главных сил, глубоко обойденных 35-й дивизией.

Обстановка на фронте армии свелась к преследованию разбитых в полосе железной дороги на меридиане ст. Варгаши частей противника, с постоянной для него угрозой быть охваченным со стороны левого фланга. Эту угрозу создавала 35-я дивизия, которая, успешно развивая свое наступление, значительно опережала движение общей линии фронта армии.

Директива от 23-го октября ставила армии новую задачу – окончательно разбить и отбросить к северу от железной дороги противника, еще упорно задерживающегося в районе этой магистрали и на участке 27-й дивизии.

Соединениям армии ставились задачи:

35-й дивизии — продолжив наступление, 24-го октября выйти на линию п. Троицкий — хут. Зеленин — Бол. Молоково — п. Железный, выдвинув в район п. Семиполки — п. Спасский заслон;

5-й дивизии, преследуя врага, 24-го октября выйти на линию п. Богатый — оз. Журавль – Сливинская;

Кавдивизии — двигаясь через д. Лопатинское, к рассвету 25-го октября прибыть в район п. Богатый (дальнейшая задача — действовать в тыл врагу в направлении ст. Петухово);

26-й дивизии — сбивая противника и отбрасывая последнего в северном направлении, к утру 25-го выйти на линию Серебряная — Пегань (Пеганова) – Лисья;

27-й дивизии — к утру 25-го числа выйти на линию Островная – Налимова – Дубровное;

54-й дивизии — 24-го сосредоточиться в районе п. Островной.

Войска армии, выполняя приказ, вышли на линию, указываемую директивой, к 25 октября.

Фронт к 26 октября

Окончание следует…

Источник

Смута. 1919 год. В начале мая 1919 года на Южном фронте от Маныча до Азовского моря наметился перелом в пользу белых. Белогвардейцы одержали важные победы на донецком направлении и Манычском сражении. В стане Красной Армии были отмечены признаки разложения. Тяжёлая ситуация была в тылу у красных – началось восстание атамана Григорьева. Продолжалось Вёшенское восстание донских казаков.

Сражение на Маныче

Тяжелые бои шли на манычском участке Южного фронта. После разгрома 11-й красной армии на Северном Кавказе две её дивизии, которые были переформированы в Отдельную армию (Ставропольская группа), отошли в Сальские степи, расположившись в районе между Донской и Добровольческой армиями. Несколько раз белые атаковали противника, но без особого успеха. Красные базировались в большом селе Ремонтное, которое не раз переходило из рук в руки. В феврале 1919 года красное командование провело новую реорганизацию войск: из остатков 11-й и 12-й армий, которые потерпели поражение на Северном Кавказе, в районе Астрахани формировали новую 11-ю армию.

Тем временем 10-я армия, расположенная на царицынском направлении и значительно усиленная, в марте перешла в наступление на Тихорецкую. Казаки Мамонтова, которые ранее держались, дрогнули. Армия Егорова установила связь с Отдельной армией. Также в состав 10-й армии включили Каспийско-Степную группу Жлобы. После этого Красная Армия нанесла мощный комбинированный удар по группе Мамонтова. Ставропольская группа наступала на Великокняжескую, обходя казаков Мамонтова с фланга и тыла. С фронта, на Котельниково, атаковали войска 10-й армии, включая 4-ю кавалерийскую дивизию Буденного. Восточный фронт казаков рухнул. Белоказаки бежали в степь или за Маныч и даже за Дон. Сводные части великокняжеской группы генерала Кутепова также не выдержали удара. Красные взяли Великокняжескую, форсировали Маныч.

К началу апреля Красная Армия занимала Торговую, Атаманскую, передовыми частями выходила к Мечетинской. В итоге у Белой армии осталась узкая полоса в 100 км, которая связывала Дон с Кубанью, по ней проходила единственная железная дорога (Владикавказская). Белому командованию пришлось перебросить сюда всё, что имелось в тылу. Более того, для стабилизации фронта приходилось перебрасывать части с западного участка, где на Донбассе шли яростные бои.

Семен Буденный в окружении красных командиров

Борис Мокеевич Думенко, командир Конно-Сводного корпуса 1-й Конной армии. Источник: https://ru.wikipedia.org

Выбор стратегии ВСЮР

В этот период в руководстве Белой армии произошёл спор по вопросу будущих наступательных операций. Кавказской Добровольческой армией временно командовал начальник штаба генерал Юзефович. Он заменял заболевшего Врангеля. И Юзефович, и Врангель резко расходились во взглядах со ставкой Деникина. Юзефович и Врангель считали, что главный удар необходим наносить на Царицын, чтобы установить связь с войсками Колчака. Для этого нужно было пожертвовать Донбассом, который как они считали всё равно не удержать, оттянуть войска на западном фланге на линию реки Миус — станция Гундоровская, прикрывая железную дорогу Новочеркасск — Царицын. Оставить на правом берегу Дона только Донскую армию, а Кавказскую Добровольческую армию перебросить на восточный фланг, наступая на Царицын и прикрываясь Доном. То есть предлагалось сконцентрировать все усилия армии Деникина, её отборных частей на восточном участке фронта, чтобы прорваться к Колчаку.

Штаб Деникина был против этой идеи. Во-первых, этот план вёл к потере Донецкого каменноугольного бассейна, который Москва считала важнейшим для дела революции в России, правобережной части Донской области с Ростовом и Новочеркасском. То есть утрачивалась возможность наступления белых на харьковском направлении, и далее в Новороссию и Малороссию.

Во-вторых, такой поворот наносил мощный моральный удар по Донской армии, белоказаки только начали восстанавливаться, поддерживаемые соседством добровольцев. В военном отношении Донская армия просто бы не удержала новый участок фронта. Уход добровольцев на восток освобождал силы 13-й, 14-й и части 8-й красных армий, которые получали возможность нанести мощные удары во фланг и тыл донцам и уничтожить их. Несомненно, что донские казаки и кубанцы тут же бы обвинили белое командование в предательстве.

В-третьих, неизбежная в такой ситуации новая катастрофа Донской армии вела к критической ситуации и для самих добровольцев. Главные силы Южного фронта красных (8-я, 9-я, 13-я и 14-я армии) получали прекрасную возможность на плечах деморализованных и разбитых донцов форсировать Дон, атаковать тыл и коммуникации Добровольческой армии на Екатеринодар и Новороссийск. Также красные имели все возможности тут же усилить царицынское направление, перебросить войска к Волге. Кроме того, наступление добровольцев на Царицын и далее на север, с учётом что их тыловые коммуникации были сильно растянуты и под ударом противника, а сам путь к Волге шёл через безлюдную и маловодную степь, что исключало возможность организовать пополнение и снабжение на месте. Таким образом, это был путь к катастрофе.

Таким образом, штаб Деникина в согласии с командованием Донской армии планировал удерживать Донецкий бассейн и северную часть Донской области, чтобы поддержать моральный дух донцов, иметь стратегический плацдарм для наступления кратчайшего путями на Москву и экономических соображений (уголь Донбасса). Добровольцы должны были атаковать четыре советские армии на Южном фронте, и одновременно разгромить 10-ю армию на царицынском направлении. Тем самым сковать силы Красной Армии и оказать помощь армии Колчака на Востоке России.

Группа Май-Маевского в апреле 1919 года продолжала вести тяжелые бои на донецком направлении. Ситуация была настолько критической, что командир корпуса и Врангель предлагали отвести войска на Таганрог, что сохранить костяк лучших сил Добровольческой армии. Врангель снова поднимал вопрос об отводе войск Кавказской Добровольческой армии. Однако ставка Деникина стояла на своём — сохранить фронт любой ценой. В итоге войска Май-Маевского выдержали 6-месячную борьбу на Донецкий бассейн.

Манычская операция армии Деникина

Ситуация на манычском направлении по-прежнему была опасной. Красные выходили уже на линию железной дороги Батайск — Торговая, и их разведка была в переходе от Ростова-на-Дону. Поэтому ставка Деникина стала спешно перебрасывать на этот участок дополнительные силы. 18 — 20 апреля 1919 года белые провели сосредоточение войск в трех группах: генерала Покровского — в районе Батайска, генерала Кутепова — западнее Торговой и генерала Улагая — к югу у Дивного, на ставропольском направлении. Командующим группировки был назначен Врангель. Белая армия получила задачу разгромить противника и отбросить его за Маныч и Сал. Группа Улагая должна была развивать наступление в направлении Ставрополь — Царицынского тракта.

21 апреля 1919 г. белые перешли в наступление и к 25-му отбросили 10-ю красную армию за Маныч. В центре дивизия Шатилова форсировала реку и нанесла поражение красным, взяв большое количество пленных. Кубанцы Улагая также перешли Маныч и разбили противника у Кормового и Приютного. У устья реки белые не смогли форсировать Маныч. Здесь был выставлен заслон под началом генерала Патрикеева. Командовавший здесь ранее генерал Кутепов вступил в командование корпусом Май-Маевского, который в свою очередь возглавил Добровольческую армию. После этого большая часть конницы (5 дивизий) была сконцентрирована в районе устья реки Егорлык, чтобы нанести удар на Великокняжескую.

В это же время армия Деникина была реорганизована. Кавказская Добровольческая армия была разделена на две армии: Кавказскую, наступавшую на царицынском направлении, её возглавил Врангель и собственно Добровольческую армию под началом Май-Маевского. Главным ударным соединением Добровольческой Армии стал 1-й армейский корпус под командованием генерала Кутепова, который состоял из отборных «именных» или «цветных» полков — Корниловского, Марковского, Дроздовского и Алексеевского. Была реорганизована и Донская армия Сидорина. Остатки трёх армий Войска Донского свели в корпуса, корпуса в дивизии, дивизии – в бригады. Таким образом, три основные группировки ВСЮР были преобразованы в три армии – Добровольческую, Донскую и Кавказскую. Кроме того, небольшая группа войск находилась в Крыму — Крымско-Азовская армия Боровского (с мая 1919 года – 3-й армейский корпус).

С 1 по 5 мая (14 – 18 мая) 1919 года конная группа Врангеля готовилась к наступлению на Великокняжескую. В это же время на правом крыле войска Улагая, наступая на Царицынский тракт и выходя в тыл Великокняжеской, прошла севернее Маныча более 100 верст и вышла к селу Торговое на реке Сал. В боях у Приютного, Ремонтного кубанцы нанесли поражение Степной группе 10-й армии. Стрелковая дивизия была разгромлена, большое количество красноармейцев попало в плен, трофеями белых стали обозы и 30 орудий. Командарм Егоров, обеспокоенный выходом белой конницы на свои коммуникации, направил из района Великокняжеской наперерез Улагаю Конную группу Думенко. 4 мая возле Грабьевской в жесткой схватке конница Думенко потерпела поражение.

Успех рейда отрядов Улагая предопределил исход наступления на Великокняжескую. 5 мая Маныч форсировала конная группировка под началом Врангеля. В трехдневном упорном сражении под Великокняжеской центральная группа 10-й армии Егорова была разбита. Белые взяли Великокняжескую. Расстроенная 10-я красная армия, потеряв в боях 22 апреля – 8 мая только пленными несколько тысяч человек, 55 орудий, отступила в сторону Царицына. Отход красной армии прикрывала кавдивизия Будённого. Войска Кавказской армии Врангеля продолжили наступление.

В начале мая 1919 года белогвардейцы также одержали победу и на донецком направлении. Войска Май-Маевского перешли в контрнаступление, заняли район Юзовки и Мариуполя, захватили большое количество пленных, и богатые трофеи.

Командир 2-го Кубанского корпуса Сергей Георгиевич Улагай

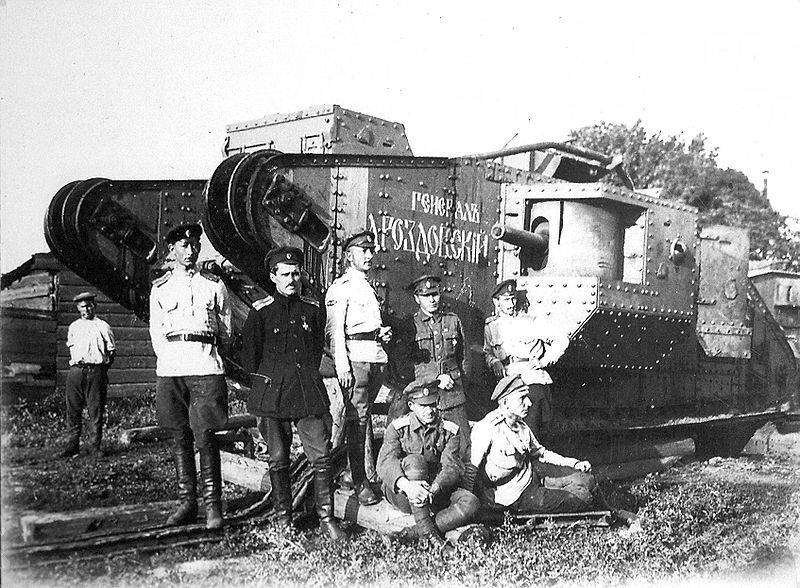

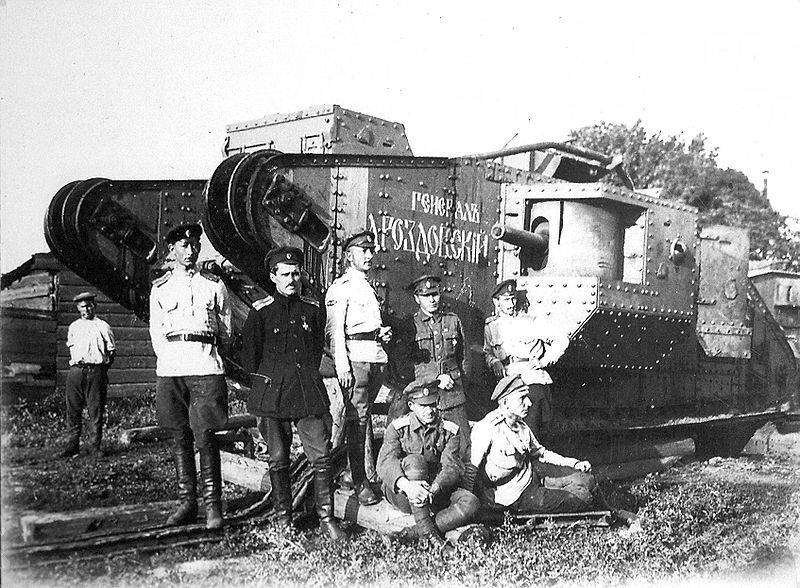

Солдаты Добровольческой армии у танка «Генерал Дроздовский» (Mark V). 1919 г.

Коренной перелом в пользу Белой армии

Таким образом, в начале мая 1919 года на Южном фронте от Донца до Азовского моря наметился перелом в пользу белых. В стане Красной Армии были отмечен признаки разложения. Неудачные наступательные операции, кровопролитные затяжные сражения выбили значительную часть боеспособных красных частей. Оставшиеся части, особенно составленные из «украинских» повстанческих отрядов, разлагались, и тянули за собой остальные войска. Массовым явлением стало дезертирство.

В тылу у Красной Армии ситуация также была тяжелой. Продолжалось Верхне-Донское восстание, оттягивая силы красных на восставших казаков. 24 апреля поднял восстание против большевиков атаман Григорьев, под началом которого была целая бандитская армия. Он имел масштабную поддержку местного населения. Повстанцы захватили Елисаветград, Знаменку, Александрию, и подходили к Екатеринославу. Для борьбы с ним пришлось направить резервы Южного фронта красных, ослабляя донецкое направление. В это же время нарастало напряжение между большевиками и атаманом Махно, что отражалось на положении красных в Приазовье. Вся Малороссия по-прежнему кишела различными атаманами и батьками, которые признавали советскую власть весьма формально (пока за красными была сила), продолжавшими «гулять» по тылам.

При этом в Малой России началась новая волна крестьянской войны, теперь уже против большевиков. Крестьяне Малороссии были уже ограблены австро-германскими оккупантами, режимами Директории и Петлюры. Значительная часть прошлого урожая и скота реквизировали и вывезли в Германию и Австро-Венгрию. И после того, как Красная Армия заняла Украину, крестьян ждала новая беда – продразверстка и коллективизация. Земли помещиков и зажиточных крестьян (кулаков) переходили в руки государства, на них пытались организовать совхозы. При этом крестьяне уже почувствовали волю, имели опытных вожаков и оружие. А оружия в Малороссии и Новороссии было море – от Русского фронта Первой мировой осталось, и от австро-германского, и от фронтов «независимой» Украины. Они уже поделили землю крупных хозяйств, скот и инвентарь. Теперь это пытались у них отнять. Поэтому весной в Малороссии крестьянская война запылала с новой силой. По региону гуляли отряды самых различных батек и атаманов, всех политических оттенков – за советскую власть, но без большевиков, националисты, анархисты, эсеры и просто бандиты.

Деникин и его начштаба Романовский в штабном автомобиле ВСЮР марки «Audi», 1919 год

Продолжение следует…

Источник