Заживления перелома симптомы

Как протекает в рентгенологическом изображении процесс заживления переломов? Как известно, репаративный процесс осуществляется при помощи так называемой мозоли. Эта мозоль исходит из эндоста, самого костного вещества и периоста (эндостальная, интермедиарная и периостальная мозоль). Главная, резко преобладающая роль при заживлении, как этому научили в особенности рентгенологические наблюдения, выпадает на долю периостальной мозоли.

Развитие мозоли проходит через три стадии — соединительнотканную, остеоидную и костную. Излившаяся из разорванных сосудов кровь образует в районе перелома между отломками и осколками большую гематому. Кровь очень быстро свертывается, и в фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы уже в первые часы после травмы устремляется огромное количество молодых соединительнотканных элементов, нарастает количество фибробластов. В 7—10 дней все прорастает в этой первой стадии пролиферирующей соединительной тканью. Затем при нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение этой более примитивной соединительной ткани в остеоидную, на что также требуется такой же недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее „хрящевой плотности” при ощупывании безоговорочно и принимали за хрящевую. Фактически хрящевая ткань образуется лишь в том случае, когда концы отломков трутся друг о друга, т. е. когда нет полной иммобилизации. Затем уже, в третьей стадии, остеоидная ткань пропитывается апатитами и превращается в костную. Костная мозоль вначале велика и имеет рыхлое строение, в дальнейшем же в гораздо более медленных темпах наступает фаза обратного развития этой костной мозоли, ее перестройка, уменьшение и структурная реконструкция с весьма постепенным замедленным восстановлением более или менее нормальной костной архитектоники.

Соединительнотканная и остеоидная мозоли, понятно, рентгенологически совсем не определяются. Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Следует полагать, что немаловажную роль играют и нервные влияния. На основании убедительных экспериментальных данных Р. М. Минина считает зависимость между явлениями регенерации костной ткани и нервной системой твердо установленной, причем она рассматривает дистрофические поражения нервной системы как преобладающий в этом отношении фактор. Открытые переломы заживают значительно медленнее закрытых. Практически важно, что раз на рентгенограммах уже появились признаки обызвествления мозоли, консервативная репозиция отломков запоздала.

При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень небольшие размеры, она окружает место перелома в виде правильной веретенообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем снимке детской кости к концу первой недели. Они имеют вид единичных нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и располагающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового вещества и тенью обызвествленной периостальной мозоли вначале имеется свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы с остеобластами.

У взрослых первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3—4 недель (на 16—22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными, теряют свою резкую ограниченность. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются, тень мозоли становится более интенсивной и принимает очаговый зернистый характер. Затем отдельные участки сливаются и при полном обызвествлении костная мозоль приобретает характер циркулярной гомогенной массы. Постепенно тень сгущается и наступает так называемая костная консолидация на 3—4—б—8-м месяце перелома. Таким образом, костная консолидация колеблется в очень широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться, по структуре она еще не имеет слоистого строения, ясная продольная исчерченность появляется только через 11/2—2 года. Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем; она в дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, на рентгенограмме уплотняется. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна еще тогда, когда костная мозоль уже закончила свое обратное развитие, т. е. рассосалась полностью.

Отсюда видно, что целость кости при нормальных условиях восстанавливается значительно медленнее, чем это принято считать в клинике. Рентгенологические симптомы течения процесса заживления перелома сильно запаздывают по сравнению с клиническими симптомами. Это должно быть подчеркнуто для того, чтобы предостеречь клинициста от чрезмерного консерватизма; пользуясь одним только рентгенологическим контролем, клиницист рискует стать слишком сдержанным при предоставлении кости функциональной нагрузки. Уже соединительнотканная мозоль с едва заметными облачками обызвествления может с функционально-клинической точки зрения быть вполне полноценной, и не давать конечности функционировать в подобном случае — значит задерживать темпы дальнейшей нормальной эволюции и инволюции всего восстановительного процесса.

Костная мозоль в сравнительно редких случаях приобретает и узка диагностическое значение. Мозоль предоставляет рентгенологу возможность задним числом распознать нарушение целости кости, которое в остром периоде после травмы осталось клинически или рентгенологически просмотренным. Это бывает главным образом, при поднадкостничных переломах в детском возрасте, но также при трещинах и переломах малых трубчатых костей (фаланг, пястных и плюсневых костей) у взрослых. Важно, что даже линия перелома,, вначале сомнительная или вовсе невидная, иногда отчетливо выступает на снимках только-через несколько недель или месяцев после: травмы. При подобной поздней диагностике перелома на основании появления одной только-мозоли необходимо остерегаться его смешения с травматическим периоститом, — мозоль на месте перелома окружает в виде муфты всю кость, в то время как периостальный нарост возвышается над костью только в одну сторону. Отличительного распознавания требуют-также все сложные явления перестройки, о которых подробно говорится в отдельной главе (кн. 2, стр. 103).

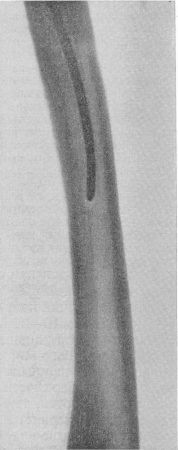

Рис. 27. Реактивный остеосклеротический футляр вокруг металлического штифта в костномозговом канале бедренной кости, развившийся после полуторалетнего его пребывания.

Некоторые особенности представляют-процессы заживления при новых методах лечения переломов интрамедуллярным. остеосинтезом, т. е. внутрикостной фиксацией отломков металлическим штифтом, из нержавеющей стали. Идея „загвоздки” отломков при помощи металлической спицы была, высказана впервые в 1912 г. И. К. Спижарным. Эти методы применяются не только при свежих закрытых неинфицированных переломах больших трубчатых костей (бедра, плеча, костей голени и особенно предплечья), но также при открытых инфицированных переломах, замедленной консолидации, ложных суставах, реконструктивных остеотомиях и пр. Благодаря металлическому стержню достигается наилучшее сопоставление отломков и, что еще важнее, их надежное удержание. Весь процесс заживления качественно улучшается и несколько ускоряется. Штифт действует в качестве асептического инородного тела как: стимулятор восстановительных явлений.

Рентгенологическая картина репаративных процессов при применении металлических штифтов изучена Н. Н. Девятовым и под нашим руководством Н. С. Денисовым. Начальные признаки эндостальной мозоли, исходящей из костномозговых каналов отломков, появляются прежде-всего на концах костных отломков, притом на дистальном отломке раньше, чем на проксимальном. Периостальная мозоль появляется на рентгенограммах через 6—7 дней после эндостальной мозоли. Эта периостальная мозоль развивается сначала на боковых поверхностях отломков, а уж впоследствии образует циркулярную муфту. При оскольчатых переломах мозоль и здесь приобретает причудливые формы, бывает нередко избыточной, с облаковидной структурой. Обызвествление мозоли при диафизарных переломах бедра, плеча и костей предплечья чаще всего появляется в течение 2-го месяца, а к исходу 3-го месяца наступает костная консолидация. Костный шов держится долго, он исчезает через б—8 месяцев и позже, а полное обратное развитие костной мозоли заканчивается, как и без штифта, лишь через 11/2—2 года. Если на концах костных отломков вместо образования эндостальной мозоли появляется замыкательная костная пластинка, то это верный ранний симптом начала формирования псевдоартроза.

Вокруг металлического стержня внутри костномозгового канала закономерно развивается плотный цилиндрический костный футляр, или чехол (рис. 27), который лишь очень медленно, в течение многих месяцев, претерпевает обратное развитие после удаления металлического стержня. Иногда над шляпкой гвоздя, торчащего вне кости (например, над и внутри от области большого вертела бедра), возникает реактивное обызвествление и даже окостенение мягких тканей, вероятнее всего, вытесненного костного мозга, в виде гриба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

В результате механической перегрузки кости, то есть преобладания деформирующей силы над возможностью сопротивления, что приводит к потере целостности, возникают переломы. Был проведен подробный анализ видов переломов в зависимости от влияния приложения силы, ее распределения и свойств костной ткани. Вращающий момент, разрыв, изгиб и сжатие приводят к характерным повреждениям кости, таким как поперечные, косое, вколоченное или мелкооскольчатые переломы.

Структурное разрушение сопровождается нарушением кровоснабжения кости и определяет степень повреждения мягких тканей и нервно-сосудистых нарушений. Хорошее кровоснабжение нижней челюсти обусловлено относительно большой толщиной компактного слоя этой кости, который кровоснабжается из подлежащего слоя. Во всяком случае полноценное обильное кровоснабжение способствует заживлению и невосприимчивости к инфекции.

Восстановление функции и первоначальной структуры рассматривается как на биологическом, так и на механическом уровне. Большинство переломов заживает самопроизвольно вплоть до гистологического или биологического восстановления первоначального строения. Основой заживления раны кости служит нормальное функционирование клеток, правильное питание (то есть кровоснабжение) и наличие механически защищающей окружающей среды для фиксации краев. Вначале происходит внутренняя и поверхностная перестройка; затем сразу же наблюдается увеличение синтеза ДНК и интенсивное размножение клеток в поднадкостничной области.

Незрелая костная ткань замещается на зрелую, разрушающиеся клетки выделяют остеоид (внеклеточный матрикс), который минерализуется с образованием костных трабекул. Те трабекулы, которые достигли значительных размеров, обладают кровеносными капиллярами и недифференцированными клетками. При формировании новой костной ткани в области костной мозоли находятся остекласты. Во время заживления и дифференцировки остеокластов осколки кости замещаются зрелой пластинчатой костью, а трабекулы мозгового вещества расширяются.

Известны два типа заживления перелома в зависимости от степени фиксации кости. В действительности их значительно больше, но в клинической практике принято рассматривать два классических варианта заживления. Если фиксация костных отломков обеспечена хорошо, остеогенез проходит так, как это было описано выше; края обломков не смещаются друг относительно друга, что позволяет остеокластам пересекать и «сшивать» просвет трещины, связывая обломки. Это называется первичным заживлением или сращением кости. Если обеспечена фиксация перелома, участок перелома срастается первичным заживлением; при большом просвете между обломками сначала образуется грубоволокнистая костная ткань, которая затем вторично перестраивается в пластинчатую кость. Однако даже при наличии хорошей фиксации при слишком большом просвете между костными обломками такой способ остеогенеза не возможен, и просвет перелома заполняется волокнистой тканью, насыщенной сосудами.

Если же фиксация не обеспечена и происходит постоянное движение обломков кости относительно друг друга, заживление поперек трещины становится невозможным. Процесс или «каскад» дифференцировки ткани происходит начиная с образования грануляций из соединительной ткани, затем идет образование волокнистого хряща, его минерализация, образуется грубоволокнистая кость, которая впоследствии уплотняется в компактное вещество.

Такой процесс заживления через образование хрящевой мозоли называется вторичным заживлением кости или внекостной реакцией с последующим развитием волокнистого хряща и возможностью эндохондриального окостенения (рис. 1). Клеточные взаимодействия при этих процессах изучены хорошо. Наличие мышц и других мягких тканей непосредственно около надкостницы стимулирует активность этих процессов. Между волокнами мышц и надкостницы всегда находится выступившая из сосудов кровь (или гематома). А поскольку в гематоме имеются клетки воспаления (полиморфные, а затем и макрофаги) в прилежащей мышце происходит пролиферация фибробластов и других клеток с замещением дегенерирующих мышечных волокон.

Базофильная мембрана мышечных волокон теряет свою герметичность, позволяя фибробластам смешиваться с клетками гематомы и клетками периоста, формируя основную массу мозоли. Затем мозоль быстро прорастает небольшими артериолами и венулами.

Рис. 1. Виды заживления переломов. Внешний вид заживающего перелома зависит от его геометрического вида, степени подвижности, места перелома и изменений во время его сращения.

Полнейшее исчезновение следов перелома невозможно; края обломков кости непосредственно контактируют между собой только на непротяженных участках. След на месте перелома представляет из себя полосу различной ширины. Полнейшее отсутствие движения между фрагментами возможно только в местах соприкосновения костных фрагментов, а также в местах с наибольшей близостью между костными обломками. Если область перелома полностью иммобилизована или с самого начала, или по мере сращения костных обломков, прямое интеркортикальное сращение поперек плоскости перелома происходит в зонах наибольшего контакта фрагментов

(А). На первом этапе сращения иммобилизованные фрагменты заполняются тканью, характерной для пластинчатой кости (Б).

Последующая перестройка с энхондриальным сращением (В) приводит к постепенному возврату первоначальной целостности кости. Этот феномен заживления перелома без промежуточных этапов тканевой дифференциации называется прямым, или первичным, сращением кости. Непосредственно прямое сращение краев перелома встречается редко.

Чем дальше от точки соприкосновения фрагментов, тем больше вероятность движения между фрагментами, поэтому ширина линии перелома увеличивается. Заживление перелома в данном случае происходит с резорбцией краев обломков, формированием костной мозоли, межфрагментарного окостенения, происходящего путем каскадной дифференциации костной ткани. Это приводит к постепенной иммобилизации в процессе сращения. Этот вид заживления так же редок, как и прямое заживление. Между вышеперечисленными крайними случаями заживления переломов существует наиболее распространенный вид заживления, который заключается в образовании костной ткани из раздробленных фрагментов, которая заполняет область перелома (Г).

Во время одной из фаз заживления перелома подвижность одних костных фрагментов может увеличиться, а других прекращаться. Так при неосложненных переломах можно наблюдать широкое разнообразие видов заживления. Однако, как показывает практика, в каждом конкретном случае, из множества вариантов заживления, способ сращения перелома можно определить достаточно редко.

Следующая стадия изменения ткани — это формирование хряща в области самой мозоли, а также в непосредственной близости к области мембранного остегенеза на границе корковой и поднадкостничной зон. Скорость пролиферации клеток и секреция базофильного матрикса превышают скорость роста кровеносных сосудов. В результате этого область становится все более бессосудистой, и вокруг клеток с гипертрофированными ядрами хондрацитов, формируются лакуны.

Образование хряща продолжается по той же схеме, что и окостенение при остеогенезе или созревании. Зрелые гипертрофированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды, прикрепляются к костному фрагменту по мере его обызвествления; они перестраивают хрящ сначала до грубоволокнистой костной ткани, а затем, в результате мембранной оссификации, и до компактного вещества.

Механизм заживления кости через формирование хряща наиболее часто встречается в трубчатых костях, в мозговом и лицевом отделах черепа. Этот вид заживления обычен для нижней челюсти, хотя этот механизм наблюдается и в других областях, где нет условий для первичного заживления. Клинические условия, включая межфрагментарные смещения, могут влиять на процесс заживления. Диабет или неблагоприятное влияние метаболитов (при химиотерапии), которые угнетают формирование хряща, также могут оказывать большое влияние. Известно, что заживление переломов может происходить как первичным, так и вторичным путем одновременно.

Немалое значение оказывает и местная регуляция. Факторы роста, играющие важную роль в местной регуляции, могут вырабатываться клетками воспаления и находятся непосредственно в костном матриксе. В области мозоли остеобласты, макрофаги или хондроциты также синтезируют факторы роста. Основные факторы роста, выделяемые в области перелома, представлены на рис. 2. Вначале различными исследователями был описан TGF-P, выделяемый тромбоцитами в начале образования мозоли. Возможно, кислотный фактор роста фибробластов влияет на пролиферацию хондрацитов, в то же время в сформированной мозоли синтез TGF-P в матриксе нарастает, что, наряду с другими факторами, стимулирует формирует образование хондрацитов, инициируя тем самым окостенение через образование хряща.

Рис. 2. Факторы роста, обнаруженные в костной мозоли

¹TGF-p= трансформирующий фактор роста р (TGF-p); BMP = формообразующие белки кости; aFGF = кислотный фактор роста фибробластов; bFGF = щелочной фактор роста фибробластов; 2 HSPG = гепарансульфатсодержащий протеогликан (по Bolander, ME. Regulator of fracture repair and synthesis of matrix macromolecules. В кн.: Brighton CT, Friedlander G, Lane JM (eds). Bone formation and repair. Rosemont, IL: American Academy of Orthopedic Surgeons, 1994. С разрешения).

Эти, наиболее важные местные регуляторы заживления кости, включая формообразующие белки, синтезируются остеобластами. Дальнейшее изучение механизмов заживления кости, несомненно, окажет значительную помощь в разработке новых подходов к лечению переломов.

Craig D. Friedman

Остеосинтез и остеогенез мозгового и лицевого черепа

Опубликовал Константин Моканов

Источник