Замедленная консолидация переломов презентация

1. Регенерация костной ткани. Принципы лечения переломов.

Кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИПО БГМУ

Регенерация костной

ткани.

Принципы лечения

переломов.

2.

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелатинского regeneratio

– возрождение, возобновление) обновление

структур организма в процессе

жизнедеятельности и восстановление

структур, утраченных в результате

патологических процессов.

•Термин предложен в 1712

франц. Учёным Реомюром,

изучавшим регенерацию

ног речного рака.

3. Виды регенерации

•Физиологическая

•Репаративная

•Патологическая регенерация

4.

Перелом (fractura) — нарушение

целостности костной ткани,

угнетающее структурнофункциональные стереотипы и

кинематические реакции,

сопровождающееся общей и

местной реакцией организма

5. Стадии репаративной регенерации костной ткани

Стадия образования мягкой костной мозоли

(разрастание волокнистой соединительной ткани в

очаге кровоизлияния).

• Стадия превентивной костной мозоли (обильное

разрастание губчатого костного вещества,

соединяющего отломки костей).

• Восстановление кортикального слоя кости (балки

костного вещества, соединяющего отломки,

перестраиваются и утолщаются, а балки губчатого

вещества подвергаются лакунарной резорбции при

участии остеокластов.

6. Виды патологической регенерации

• Замедленная консолидация — задержка процесса

сращения кости при удовлетворительном стоянии

костных фрагментов. Отмечается задержка перестройки

хрящевой мозоли в костную.

• Несросшийся перелом – перелом, сращение которого

не наступило в максимальные сроки для данной

локализации и вида повреждения.

• Ложный сустав – патологическое состояние, при

котором место перелома охвачено хрящевой или

плотной соединительной тканью. Репаративные

процессы почти полностью отсутствуют.

Интрамедуллярный канал на концах костных отломков

запаян.

7. Классификация переломов длинных трубчатых костей (по Л. Белеру)

1. В зависимости от целостности кожи или слизистых

(открытые, закрытые, вторично открытые)

8.

Классификация переломов

длинных трубчатых костей

(по Л. Белеру)

2. В зависимости от

линии перелома

Поперечные

Косые

Спиральные

Оскольчатые

Двойные

Компрессионые

Вдавленные

Вколоченные

Т-образные

У-образные

3. По локализации:

Внутрисуставные – эпифизарные

Околосуставные – эпиметафизарные,

метафизарные

Внесуставные – диафизарные

Переломовывихи.

9.

Классификация переломов

длинных трубчатых костей

(по Л. Белеру)

4. В зависимости от величины смещения отломков и

нарушения целостности кортикального слоя

Полные – без смещения костных отломков,

со смещением по ширине,

под углом,

ротационные,

по длине.

Не полные.

10.

Классификация

переломов костей в

системе

АО (M.E.Muller)

11.

Классификация

переломов костей в

системе

АО (M.E.Muller)

12.

Классификация

переломов костей в

системе

АО (M.E.Muller)

13. Клиника перелома.

Достоверные признаки

• Крепитация

• Деформация

• Патологическая подвижность

• Укорочение конечности

• Боль при осевой нагрузке

• Гематома в патологической области с каплями

жира.

14. Рентгенологические признаки

Область проекции

Непрерывность кортикального слоя

Структура костной ткани

Конгруэнтность суставной поверхности

Состояние мягких тканей.

15. Принципы лечения переломов

(по Каплану)

— экстренность,

— обезболивание,

— репозиция отломков,

— иммобилизация до консолидации,

— функциональное лечение,

— нормализация регенерации,

— реабилитация.

16.

Принципы лечения переломов по АО

• Анатомическая

репозиция

фрагментов

Принципы

лечения

переломов

по АОкости, особенно при

внутрисуставных переломах.

Стабильная внутренняя фиксация, удовлетворяющая местным

биомеханическим требованиям

Сохранение кровоснабжения фрагментов кости и мягких

тканей посредством атравматичной хирургической техники.

Ранняя активная безболезненная мобилизация мышц и

суставов, смежных с переломом, предотвращение развития

болезни перелома

17. Лечение переломов костей

Консервативное

1. Фиксация положением

2. Гипсовая иммобилизация

3. Скелетное вытяжение

(манжеточное вытяжение )

4. Фиксация подручными

средствами)

18. Хирургическое (остеосинтез)

Чрезочаговый

(открытый, закрытый)

1. накостный;

2. интрамедуллярный;

3. кортикальный.

Внеочаговый

(спицевые,

стержневые,

гибридные системы)

19. Осложнения

Ранние

• Кровотечение

• Тромбо-, жировая эмболия

• Травматико-геморрагический шок

• Молниеносная форма гангрены

• Повреждение сосудисто-нервных

пучков.

Поздние

• Септические

• Металлоз

• Остеомиелит

• Остеонекроз

• Рефрактуры (повторные переломы)

чрезфиксаторные

перификсаторные

• Нестабильность костных

фрагментов

• Невриты

• Патологическая регенерация

• Деформация конечности.

• Контрактуры смежных суставов.

Осложнения

Источник

1. Лекция №1. Репаративная регенерация костной ткани Лектор: проф. Пальшин Г.А. Кафедра Травматологии, ортопедии и медицины

Репаративная

регенерация костной ткани

Лекция №1.

Лектор: проф. Пальшин Г.А.

Кафедра Травматологии, ортопедии и

медицины катастроф

2. План лекции

1. Ключевые слова, анатомия и эмбриогенез

кости

2. Определение репаративной регенерации

тканей и костных тканей

3. Гистологические источники репаративной

регенерации костей

4. Репаративная регенерация костной ткани

после механического перелома:

Первичная консолидация и Вторичная

консолидация, ее фазы и стадии

3. 1. Ключевые слова

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат.

regeneratio -возрождение, возобновление),

РЕПАРАЦИЯ (-восстановление).

Консолидация – сращение.

Диастаз – щель.

Фрактура – перелом.

Брадитрофия (от греч. -короткий +

питание, неприхотливость к питательным

элементам).

Остеоид – основное аморфное вещество,

преимущественно коллаген Iтипа.

4. Кость как орган

Различают по виду:

трубчатые, плоские,

объемные и смешанные

кости.

Диафизы трубчатых

костей и кортикальные

пластинки плоских,

объемных и смешанных

костей построены из

пластинчатой костной

ткани покрытой

надкостницей или

периостом.

1 — периост; 2 — наружные

окружающие костные пластинки; 3 остеоны; 4 — внутренние

окружающие костные пластинки; 5 эндост; 6 — трабекулы губчатого

вещества кости; 7 — фолькмановский

канал; 8 — питающие сосуды

5. Периост имеет два слоя:

наружный — волокнистый,

состоящий преимущественно из волокнистой

соединительной ткани;

внутренний, прилегающий

к поверхности кости остеогенный, или

камбиальный. Он является

источником клеток при

физиологической и

репаративной регенерации

костной ткани.

Поперечный срез диафиза

трубчатой кости. Окраска: по

Шморлю; x 80. 1 — остеон; 2 надкостница; 3 — остеогенный

слой периоста; 4 — наружные

окружающие пластинки

6. Гистогенез костной ткани

Кость формируется из

мезодермы

в начале 4 недели развития

зародыша человека клетки

склеротома начинают

мигрировать, удаляясь от

дерматома и миотома, и

формируют скелетогенную

мезенхиму, которая служит

источником развития костных

тканей.

При достаточном

кровоснабжении эти клетки

дифференцируются в

элементы остеогенной линии, в

другом случае – в фибро или

хондрогеннную, формируя

хрящевые модели костей.

Остеогенный островок, начало

секреции органического

костного матрикса. 1 – мезенхимоциты; 2 — остеобласты; 3 остеоид; 4 — кровеносный сосуд

7. Гистогенез костной ткани

Формируются трабекулы

костной ткани, увеличивающиеся в длину, толщину,

покрытые с поверхности

остеобластами, а внутри их мезенхимные клетки и

кровеносные сосуды

1 — костные трабекулы; 2 остеобласты; 3 — остеоцит;

4 — остеокласт; 5 кровеносные сосуды

8. Клеточно-дифферонная организация костной ткани

костная ткань является

системой взаимодействующих

клеточных дифферонов

(гистогенетических рядов) и

межклеточного вещества.

Клеточным диффероном

костной ткани является

остеобластический дифферон,

он определяет основные

морфо-функциональные и

регенераторные свойства ткани.

9. Межклеточное вещество

Это — костный матрикс

состоящий из органической

(25%), неорганической (50%)

частей и воды (25%).

Органическая часть на 95%

состоит из коллагена I типа, на

5% из неколлагеновых белков

и протеогликанов.

Органические вещества

синтезируются остеобластами

и доставляются тканевой

жидкостью.

Неорганическая часть

содержит кальций (35%) и

фосфор (50%), образующие

кристаллы гидроксиапатита

10. 2. Определение

Репаративная регенерация — это восстановление

ткани после того или иного повреждения.

Репаративная регенерация есть в той или иной мере

усиленная физиологическая (Клишов, 1984).

Репаративная регенерация каждого вида тканей

имеет свои особенности, но всегда включает

процессы распада поврежденных клеток и

межклеточного вещества, пролиферацию

сохранивших жизнеспособность клеток, их

дифференцировку, установление межклеточных

связей — интеграцию, адаптационную перестройку

регенерата. Мы же рассматриваем механизмы

регенерации костной ткани.

11.

Репаративная регенерация может быть полной и

неполной.

Полная регенерация (реституция) характеризуется

возмещением дефекта тканью, полностью

идентичной погибшей.

Неполная репаративная регенерация (субституция) дефект замещается плотной волокнистой

соединительной тканью — рубцом.

12. Клеточные источники репаративной регенерации костной ткани

Источником для формирования регенерата в

случае повреждения костной ткани являются

малодифференцированные клеткипредшественники. К ним относятся

стромальные стволовые клетки (ССК),

локализованные в строме костного мозга и

экстраскелетных кроветворных органов,

остеогенные клетки, находящиеся в составе

внутреннего слоя периоста, каналах

остеонов, входящие в состав эндоста,

периваскулярные клетки.

13. Физиологическая регенерация костной ткани — ремоделирование

Физиологическая регенерация костной ткани ремоделирование

В костной ткани постоянно

происходят два процесса резорбция и новообразование.

Эти процессы зависят от

нескольких факторов, в том

числе возраста.

Перестройка костной ткани

осуществляется под

действующей на кость

нагрузками.

Процесс ремоделирования

костной ткани происходит в

несколько фаз, в каждую из

которых ведущую роль

выполняют те или иные клетки.

Участок подлежащий

резорбции, «помечается»

остеоцитами при помощи

цитокинов и активизирует

начало резорбции.

Ремоделирование трабекул

губчатого вещества костной

ткани. ВКК — выстилающие кость

клетки; ПОК — преостеокласты;

ОКЛ — остеокласты; МФ макрофаги; ОБЛ — остеобласты

14. Регуляция остеогенеза — по сути является регуляцией кальциевого обмена и имеет три уровня:

генетический,

системный уровень

регуляции

деятельности клеток

костной ткани

и локальный

(местный).

Остеобласты имеют рецепторы к

следующим гормонам и факторам: ПТГ,

1,25-дигидрохолекальциферолу D3,

эстрогенам, андрогенам, прогестерону,

тиреоидным гормонам, инсулину,

ретиноидам, простагландинам Е и Е2,

фактору роста фибробластов,

трансформирующим факторам роста- ,

инсулиноподобном факторам роста-I -II,

костным морфогенетическим белкам,

эпидермальному фактору роста,

тромбоцитарному фактору роста,

интерлейкинам-1, -3, -4, -6, -8, -11, фактору

некроза опухолей- , а также фактору

ингибирующему лейкемию,

атрионатрийуретическому пептиду и

эндотелину.

15.

В костном регенерате по локализации

выделяют периостальную часть,

являющуюся результатом деятельности

клеток надкостницы, эндостальную часть,

стабилизирующую перелом со стороны

костномозговой полости и

интермедиарную часть, формирующуюся

непосредственно в зоне между отломками.

16. Репаративная регенерация костной ткани после механического перелома:

Консолидация перелома может происходить двумя

путями. Первичное сращение возможно при

плотном сопоставлении отломков, чтобы

расстояние между ними было порядка 0,1 мм. При

незначительно нарушенном кровоснабжении

остеогенные клетки пролиферируют и

дифференцируются в остеобласты, которые

образуют пластинчатую костную ткань. Именно к

этому стремятся травматологи-ортопеды, выполняя

репозицию и надежную фиксацию перелома.

При любом переломе участки кости, прилегающие

к линии перелома, гибнут из-за гипоксии от

нарушенного кровоснабжения. Чем меньше зона

такого посттравматического некроза, тем лучше

прогноз для первичного сращения перелома.

17.

В случае наличия диастаза между отломками,

многооскольчатых переломов консолидация

происходит путем вторичного сращения с

образованием массивного костного

регенерата (костной мозоли). При этом

остеорепарация проходит ряд

последовательных морфологических фаз

сращения перелома (Хэм, Кормак, 1983).

18. А. Фаза ранних посттравматических изменений

В момент перелома наблюдаются прямые и непрямые

повреждения тканей. Разрываются кровеносные сосуды,

пересекающие линию перелома. Чем больше смещение

отломков, тем больше поврежденных сосудов,

следовательно, больше крови изливается в межотломковую

зону, формируя гематому.

Система свертывания крови активируется параллельно с

появлением первых признаков воспаления и активации

первичного иммунного ответа на разно-тканевой детрит

(моноцит-макрофаг-остеокласт).

На некотором расстоянии по обе стороны от линии

перелома нарушенное кровообращение приводит к гибели

остеоцитов в составе остеонов, о чем свидетельствуют

пустые остеоцитарные лакуны, которые на границе с живой

костью можно обнаружить уже через 2 суток.

19. Б. Фаза регенерации

Образование

недифференцированной

мезенхимальной ткани.

Уже к концу вторых суток

ССК в составе стромы

костного мозга, остеогенные

клетки периоста, остеонов и

эндоста начинают

пролиферировать.

В результате активного

размножения камбиальных

клеток надкостницы

значительно утолщается её

внутренний слой, постепенно

формируется периостальная

часть костного регенерата.

Регенерационный

периостальный остеогистогенез.

10 суток. 1 — остеобласты; 2 поверхность отломка; 3 ретикулофиброзная костная

ткань регенерата; 4 — кровеносные

сосуды.

20.

К седьмым суткам вокруг перелома

образуется отчетливая манжетка вокруг

костных отломков. Смысл её формирования

заключается в том, чтобы стабилизировать

перелом. Хорошо известно, что при

неудовлетворительной иммобилизации

формируются гипертрофические

регенераты.

21. Дифференцировка мезенхимальной ткани

Параллельно пролиферации

клеток периоста происходит

врастание кровеносных

капилляров в регенерат, однако

этот процесс значительно

отстает

. от стремительного

увеличения клеточной массы.

В условиях недостаточной

оксигенации клетки центральных участков регенерата

дифференцируются в

относительно брадитрофные

ткани – гиалиновую или

волокнистую хрящевую.

Волокнистая хрящевая

ткань регенерата. 30 суток

22. Образование остеоида

Остеогенные клетки,

расположенные ближе к

кровеносной сети периоста в

условиях оптимального

кислородного обеспечения

дифференцируются в

остеобласты. Последние

формируют ветвящиеся

балки ретикулофиброзной

костной ткани

Интенсивная васкуляризация

интермедиарной части

костного регенерата. 30 суток.

1 — костные трабекулы; 2 кровеносные сосуды.

23. Обызвествление остеоида

По мере роста сосудов

улучшается кровоснабжение

глубоких частей регенерата.

Перекладины костной ткани

утолщаются, при этом близкие

участки хряща обызвествляются и гибнут. Их место занимает

вновь образованная костная

ткань. Происходит «регенерационный энхондральный

остеогистогенез» с замещением

хрящевой ткани, костной. Вся

периостальная часть костного

регенерата состоит из

ретикулофиброзной костной

ткани.

Сложный тканевый

регенерат. 60 суток. 1 ретикулофиброзная

костная ткань; 2 соединительная ткань; 3 гиалиновая хрящевая ткань.

24. В. Фаза функциональной адаптации

Для окончания костного сращения необходимо

чтобы в поврежденном участке кости была

восстановлена органоспецифическая структура.

Процесс ремоделирования костного регенерата

может продолжаться до года и более. В ходе этого

процесса уменьшается выраженность

периостального регенерата, губчатая кость

замещается на компактную, восстанавливаются

сообщения остеонов проксимального и

дистального отломков, эндостальная часть

регенерата резорбируется и восстанавливается

проходимость костномозгового канала

25. Клинические стадии консолидации перелома по Каплану А.В., 1979г.

Первая стадия – первичное спаяние/склеивание

отломков наступает в течение первых 3-10дней.

Отломки подвижны и легко смещаются.

Соответствует концу первой и началу второй

морфологических фаз сращения перелома.

Вторая стадия – появление мягкой мозоли,

продолжается 10-50дней и более после травмы.

Третья стадия – костное сращение отломков

наступает через 30-90дней после травмы.

Отсутствуют симптомы упругой деформации. К

концу этой стадии рентгенологически

устанавливается сращение отломков, что служит

26.

показателем прекращения иммобилизации.

Четвертая стадия – функциональная

перестройка кости может продолжаться до

года и более. Клинически и

рентгенологически имеются признаки

крепкого сращения отломков зрелой костью.

27.

Спасибо за ВНИМАНИЕ!

Источник

Регенерация костной ткани. Нарушение процесса консолидации перелома. Ложные суставы. кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия

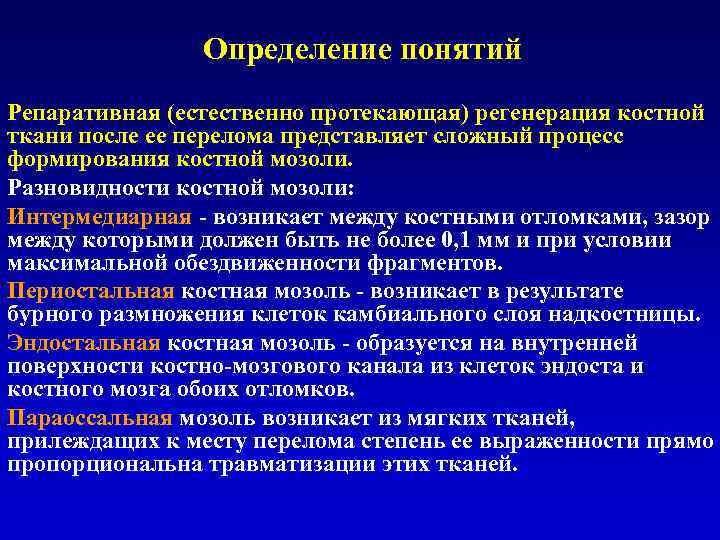

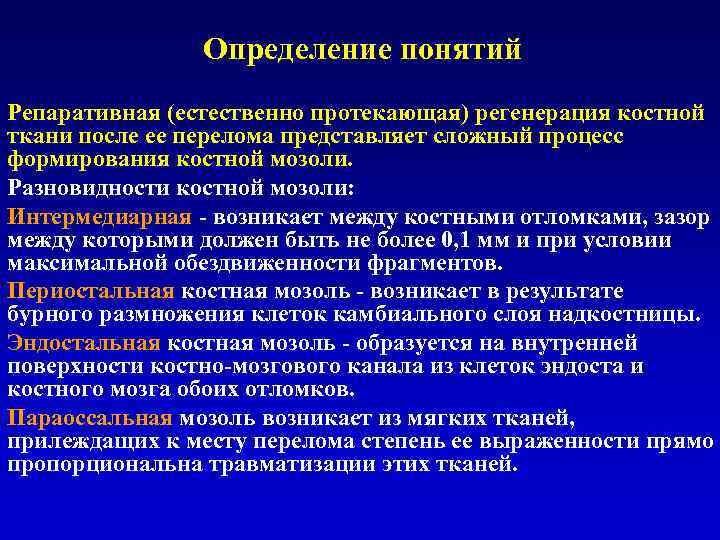

Определение понятий Репаративная (естественно протекающая) регенерация костной ткани после ее перелома представляет сложный процесс формирования костной мозоли. Разновидности костной мозоли: Интермедиарная — возникает между костными отломками, зазор между которыми должен быть не более 0, 1 мм и при условии максимальной обездвиженности фрагментов. Периостальная костная мозоль — возникает в результате бурного размножения клеток камбиального слоя надкостницы. Эндостальная костная мозоль — образуется на внутренней поверхности костно-мозгового канала из клеток эндоста и костного мозга обоих отломков. Параоссальная мозоль возникает из мягких тканей, прилеждащих к месту перелома степень ее выраженности прямо пропорциональна травматизации этих тканей.

ЗАЖИВЛЕНИЕ КОСТИ • Первичное костное заживление (без внешней мозоли) происходит за счет формирования интермедиарной костной мозоли • Вторичное костное заживление (образование костного келлоида) происходит за счет формирования периостальной, эндостальной и параоссальной мозолей

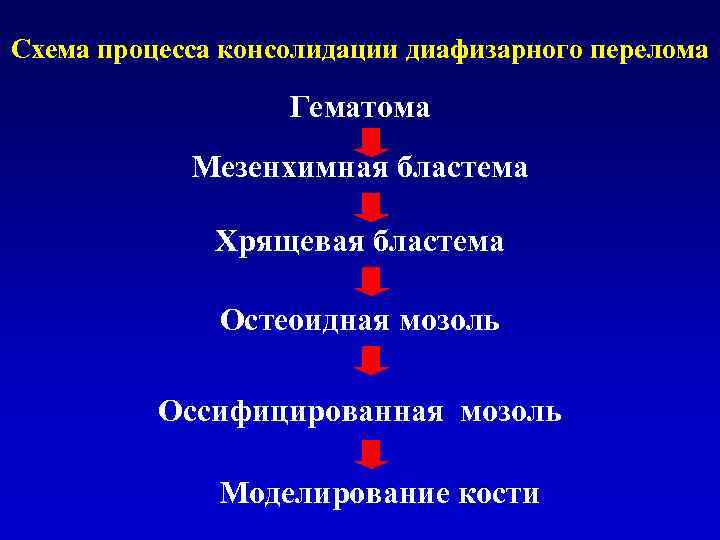

Схема процесса консолидации диафизарного перелома Гематома Мезенхимная бластема Хрящевая бластема Остеоидная мозоль Оссифицированная мозоль Моделирование кости

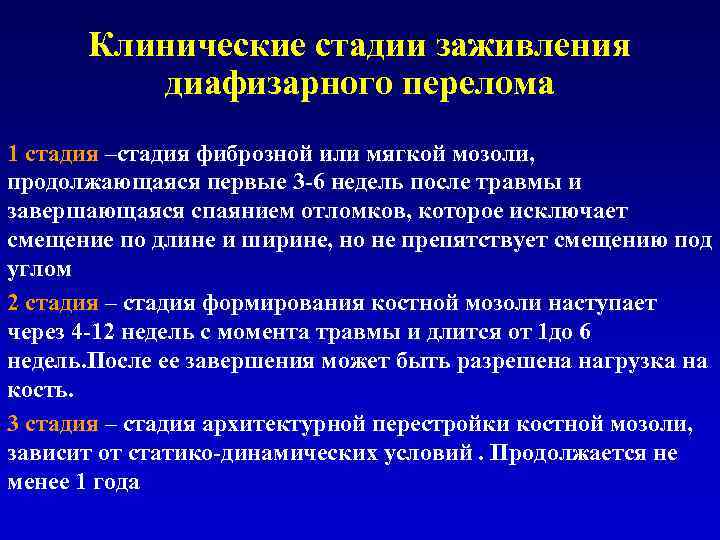

Клинические стадии заживления диафизарного перелома 1 стадия –стадия фиброзной или мягкой мозоли, продолжающаяся первые 3 -6 недель после травмы и завершающаяся спаянием отломков, которое исключает смещение по длине и ширине, но не препятствует смещению под углом 2 стадия – стадия формирования костной мозоли наступает через 4 -12 недель с момента травмы и длится от 1 до 6 недель. После ее завершения может быть разрешена нагрузка на кость. 3 стадия – стадия архитектурной перестройки костной мозоли, зависит от статико-динамических условий. Продолжается не менее 1 года

Эволюция принципов лечения перелома Гиппократ, Авиценна: «сопоставь» как можно точнее «обездвижь» как можно более жестко «дай функцию» лишь после сращения Лука Шампионьер: «дай функцию» как можно раньше, не дожидаясь сращения Робер Дани: «идеальное сопоставление» «абсолютно неподвижная фиксация» «предельно ранняя функция»

Результат накостно-компрессионной фиксации по Дани 1. Значительно сократились сроки лечения 2. Во многих случаях сращение наступало без внешней мозоли – «наподобие автогенного шва» 3. Частое возникновение «рефрактур» -повторных переломов

Что необходимо для сращения перелома? Как понимать принципы лечения перелома? Какому виду заживления кости следует отдать предпочтение? Какой способ лечения выбрать? Доменико Фети. Архимед. Дрезденская галерея

Мышца—второй компонент движущего устройства позвоночных Роль мышц в заживлении перелома 1. Источник параоссальной гематомы 2. Депо-накопитель клеток для формирования бластемы 3. Источник механических нагрузок на бластему и дифференциации ее в фиброзную и хрящевую ткань 4. Обеспечение энхондральной оссификации мозоли 5. Участие в процессах перестройки кости

Избыточная прочность мозоли есть мера компенсации ущерба, нанесенного мышце при переломе. Благодаря избыточной прочности сросшаяся кость успешно противостоит нагрузкам, возросшим в следствии длительного, а нередко и пожизненного, нарушения мышечного равновесия. Жесткость цилиндрических сечений ~ R 4 x модуль упругости

Первичное заживление внутрисуставного перелома- оптимальный вид репаративного процесса данной локализации. Причины первичного заживления внутрисуставного перелома. 1. Изоляция мышц от кости с помощью капсулы сустава. 2. Отсутствие надкостницы на суставных концах кости. 3. Способность синовиальной жидкости лизировать кровяные сгустки. 4. Диффузный характер распределения сосудов по их объему. 5. Губчатая структура суставных концов, отсутствие полостей (дефектов) и значительно большая площадь поперечного сечения эпифизов по сравнению с диафизом.

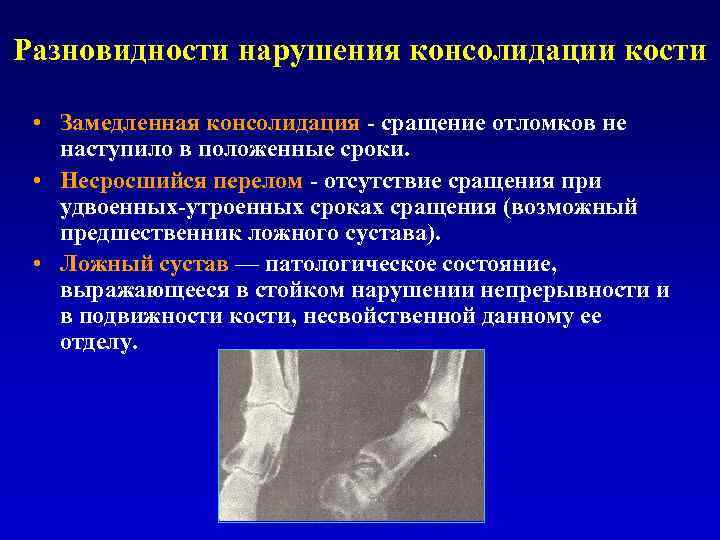

Разновидности нарушения консолидации кости • Замедленная консолидация — сращение отломков не наступило в положенные сроки. • Несросшийся перелом — отсутствие сращения при удвоенных-утроенных сроках сращения (возможный предшественник ложного сустава). • Ложный сустав — патологическое состояние, выражающееся в стойком нарушении непрерывности и в подвижности кости, несвойственной данному ее отделу.

Классификация ложных суставов • Врожденные (причина –внутриутробное нарушение костеобразования с возникновением неполноценной костной структуры, приводящее к нарушению целости кости после начала нагрузки или к 2 -3 годам жизни, составляют 0, 4 % ортопедической патологии) • Приобретенные (3% ортопедической патологии) посттравматические (95% после травматических переломов, 5% после патологических переломов) послеоперационные (после операций на костях) • Гипертрофические или гиперваскулярные • Атрофические или гиповаскулярные • Инфицированный ложный сустав (остеомиелит концов костных отломков)

Причины нарушения заживления перелома • Отсутствие сопоставления отломков после закрытой репозиции • Излишняя травматичность мягких тканей при выполнении закрытой или открытой репозиции отломков • Неполноценная иммобилизация • Раннее устранение иммобилизации • Пренебрежение общими и местными средствами комплексного лечения • Излишняя активность или пассивность пациента • Наличие сопутствующих заболеваний или хронической интоксикации

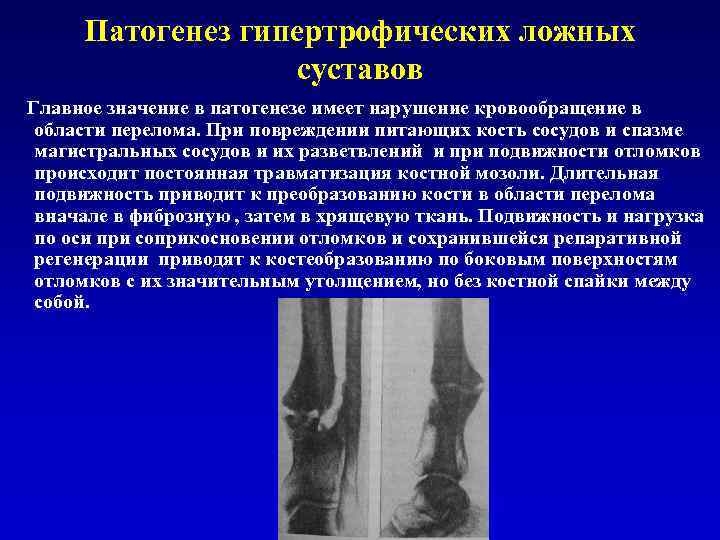

Патогенез гипертрофических ложных суставов Главное значение в патогенезе имеет нарушение кровообращение в области перелома. При повреждении питающих кость сосудов и спазме магистральных сосудов и их разветвлений и при подвижности отломков происходит постоянная травматизация костной мозоли. Длительная подвижность приводит к преобразованию кости в области перелома вначале в фиброзную , затем в хрящевую ткань. Подвижность и нагрузка по оси при соприкосновении отломков и сохранившейся репаративной регенерации приводят к костеобразованию по боковым поверхностям отломков с их значительным утолщением, но без костной спайки между собой.

Патогенез атрофических ложных суставов Обнажение отломков на значительном протяжении, их расхождение, исключающее соприкосновение и нагрузку с самого начала, массивное разрушение окружающих тканей приводит к активизации процессов рассасывания костной мозоли. Концы отломков истончаются и заостряются. По патогенезу врожденные суставы относят к атрофическому типу.

Клиническая картина ложных суставов • Пассивная патологическая подвижность • Болезненность при осевой нагрузке • При отсутствии нагрузки на конечность болезненности нет или она незначительна • Деформация конечности • Укорочение конечности

Рентгенологические признаки ложных суставов • Отсутствие костной мозоли • Закругление и сглаживание концов отломков • Заращение костномозговой полости на концах отломков –наличие замыкательной пластинки Дополнительные методы исследования ложных суставов • Рентгеновская или компьютерная томография • Радиоизотопное сканирование

Консервативное лечение нарушения заживления перелома Общее лечение • Полноценное питание, ЛФК, закаливание, УФО, ГБО • Витаминотерапия, препараты кальция, адаптогены, анаболические стероиды • • • Местное лечение Электрофорез кальция , фосфора Магнитотерапия Лазеротерпия Инъекции аутокрови в область перелома Электроостеостимуляция, ЛФК, массаж

Оперативное лечение ложного сустава 1. Компрессионно-дистракционный остеосинтез (при гипертрофическом ложном суставе) 2. Стабильный погружной остеосинтез (при гипертрофическом ложном суставе и при отсутствии инфекции в патологическом очаге) 3. Костная пластика области ложного сустава (в сочетании с остеосинтезом при атрофическом ложном суставе) 4. Эндопротезирование сустава (при ложном суставе шейки бедра)

Методы компрессионно-дистракционного остеосинтеза при лечении ложного сустава

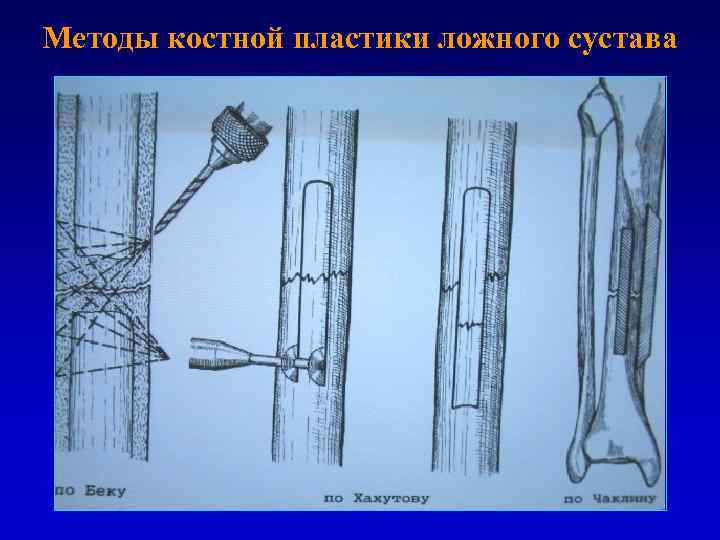

Методы костной пластики ложного сустава

Доменико Фети Притча о потерянной драхме Дрезденская галерея

Источник