Закрытый субкапитальный перелом кисти

Структура и функции пястных костей кисти

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

<!–

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

h2

1,0,0,0,0–>

Пястных костей у человека десять, по пять на каждой руке. Это небольшие, слегка изогнутые трубчатые косточки, костный остов ладони: своим основанием они соединяются с костями запястья, а головкой — с костями пальцев. «Слабым звеном» является шейка (сужение под головкой кости), ломающаяся чаще всего.

<!–

p, blockquote

4,0,0,0,0–>

Каждая пястная косточка имеет порядковый номер (римская цифра). Отсчет начинается с большого пальца (I пястная кость). Она шире и короче, чем остальные 4 кости, ось ее противопоставлена осям других костей. Все это обеспечивает особую работу большого пальца.

<!–

p, blockquote

5,0,0,0,0–>

Вдоль каждой пястной косточки идет сухожильная связка, управляющая движениями соответствующего пальца.

<!–

p, blockquote

6,0,0,0,0–>

<!–

p, blockquote

7,0,0,0,0–>

Особенности перелома

Субкапитальный перелом – это перелом, который образуется непосредственно под бедренной головкой. Этот тип травмы шейки бедра наиболее опасный из всех возможных. Чем короче расстояние между головкой и чертой перелома, тем более возможен некроз, ведь сильно нарушается доступ крови к головке.

Вколоченный перелом тазобедренного сустава удастся диагностировать, приняв к сведению предполагаемый симптом наличия повреждения. Хотя при вколоченном переломе долгое время сохраняется возможность передвигаться, нет гематом, и нога не становится короче, но всегда присутствует боль.

Наиболее редкостный вид травм бедра – это перелом головки бедренной кости. Он, как правило, дает о себе знать, совмещаясь с вывихом, либо же без серьезных изменений. Его разделяют на два подтипа, исходя из размера и количества обломков. Для переломов первого типа характерен всего лишь один фрагмент, переломы второго типа оскольчатые (имеют несколько осколков).

От чего возникают?

Травмы костей кисти провоцирует:

Травмы костей кисти провоцирует:

- Падение на руку, находящуюся в вытянутом положении;

- Сильное механическое воздействие (удар тяжелым предметом);

- Производственные травмы;

- Чрезмерная физическая нагрузка (при занятиях спортом).

Травмирование костей кисти приносят человеку немало неудобств, ухудшая качество жизни, требуют немедленного лечения и длительного реабилитационного периода.

Виды травм

В зависимости от причины возникновения повреждения существует несколько классификаций. Помимо нумерации травмы можно различить по локализации, количеству повреждений, по тяжести, по виду.

В частности, по локализации выделяют:

- Переломы головки кости. Такие травмы появляются в зоне пястно-фалангового соединения.

- Переломы шейки. Этот вид характеризуется деформацией части руки.

- Повреждения тела кости. Они возникают при непосредственном влиянии. К этому типу относятся переломы 3 и 4 пястной кости.

- Переломы основания. Эти повреждения находятся на утолщенном конце кости, которая располагается около запястья.

Читайте также: Что такое скандинавская ходьба

По количеству трещин различают травмы единичного (повреждение одной) и множественного (перелом нескольких пястных костей кисти) характера.

По уровню тяжести — они есть со смещением или без смещения.

По виду их также делят на открытые и закрытые. Первый вид опасный тем, что отломки повреждают мягкие ткани и выходят на поверхность. При этом в рану может попасть инфекция. Закрытый перелом такой опасности не несет.

Источник

Перелом пястной кости – это нарушение в результате травмы целостности пястной кости. Чаще всего данный перелом возникает вследствие прямого травматического воздействия (падение человека на кисть, падение тяжелого предмета), значительно реже выявляют непрямой механизм повреждения, а именно удар кулаком. Перелом пястной кости проявляется нарушением функции кисти, болью и отечностью.

Переломы I пястной кости

Переломо-вывих основания I пястной кости (перелом Беннета)

Причины

Причиной этого повреждения зачастую является непрямой удар или сильный нажим по оси первой пястной кости при положении большого пальца в аддукции, флексии и противопоставлении. При этом положении пальца большая часть дорсо-радиального основания 1-й пястной кости из-за широкой суставной капсулы выступает наружу и назад. По переднемедиальной стороне седловидной суставной поверхности большой многогранной кости остается только небольшая часть медиального отростка основания 1-й пястной кости. На эту часть кости переносится вся сила удара. Под действием рассекающей силы медиальный отросток отламывается. Небольшой проксимальный отломок остается на месте, а основание пястной кости под действием этой же силы смещается в дорсо-радиальном направлении, так как ничто не задерживает его. В случае нахождения пальца в положении абдукции, подобного перелома не наступает, потому что действующая сила оказывает давление перпендикулярно через основание первой пястной кости, по направлению к большой многогранной кости.

Смещению отломков содействует и действие мышц.

Симптомы и диагностика

Симптомы перелома первой пястной кости следующие:

• Область запястно-пястного сустава отекшая и при ощупывании болезненна;

• При давлении в этом месте и по оси первой пястной кости пострадавший испытывает сильную боль, а иногда чувствуется и крепитация;

• Активная абдукция I пальца невозможна, он приведен к ладони;

• Основание первой пястной кости выступает в дорсорадиальном направлении.

В дифференциально-диагностическом отношении необходимо иметь в виду вывих и растяжение связок первого запястно-пястного сустава. Но этот вид повреждения очень редок, а перелом Беннета наблюдается часто. Для подтверждения диагноза необходимы рентгенограммы в двух проекциях.

Лечение

Репозиция отломков производится как можно раньше, еще в первые 24 часа или хотя бы в первые несколько суток после перелома. Позднее это сделать труднее, так как наступает контрактура мышц. Через 10-15 дней бескровное вправление невозможно из-за организации гематомы.

Вправление перелома первой пястной кости производят под местным обезболиванием или наркозом. Большой палец вытягивают по длине, причем одновременно он должен быть приведен в положение абдукции, далее производится прижатие основания 1-й пястной кости. Обыкновенно врач ощущает легкое перескакивание, и деформация исчезает. Произведенные в данный момент рентгенограммы без прекращения вытягивания и нажима указывают на вправление перелома. При свежих переломах это практически всегда получается.

Рекомендуется для облегчения репозиции следующий способ. Больного заставляют лечь. Четыре пальца смазывают клеолом и покрывают сверху марлей, чтобы они не скользили. Локоть сгибают под прямым углом, а предплечье устанавливают в среднем положении между пронацией и супинацией. На плечевую кость кладут подушечку, а сверху перевязывают поясом, концы которого прикрепляют к крючку на стене. Ассистент одной рукой берется за большой палец, а другой берет следующие 3 пальца и вытягивает их, причем одновременно большой палец приводит в положение сильной абдукции. Оператор в это время надавливает на основание 1-й пястной кости.

Труднее обстоит дело с фиксацией отломков и предотвращением повторного смещения. Это осуществляется одним из следующих способов.

1. Наложение хорошо моделированной гипсовой повязки при умеренном надавливании в области основания 1-й пястной кости. Можно использовать гипсовую лонгету, которую накладывают на предплечье и на большой палец. Для поддерживания абдукции в первый межпальцевый промежуток вставляют вату, фиксируя ее бинтом. Также можно использовать гипсовую шину, широкую (около 20 см) в нижней части. Конец шины разрезают на две половины. Одну половину накладывают на тыльную поверхность кисти до головок пястных костей, а другую – на большой палец. После моделирования шины в области основания первой пястной кости ее фиксируют циркулярным гипсовым бинтом. Иммобилизация гипсовой повязкой не всегда может обеспечить удержание отломков. Она показана только для легких случаев. Значительное надавливание в области основания I пястной кости необходимо избегать, так как больной испытывает неприятное чувство и может получить пролежень.

2. Продолжительное вытяжение. Приспособление для вытяжения присоединяют к гипсовой повязке. Вытяжение может быть осуществлено полосками лейкопластыря либо металлической иглой через мякоть пальца или через головку пястной кости. Техника вытяжения через головку пястной кости состоит в следующем. Накладывают гипсовую шину, которая охватывает предплечье и кисть. Анатомическую табакерку и мышцы возвышения большого пальца в эту повязку не включают. К гипсу параллельно тыльной поверхности 1-й пястной кости прикрепляют U-образную проволочную шину. Иглу Киршнера проводят поперечно через головку первой пястной кости и соединяют ее с шиной посредством эластической тяги, которая обеспечивает вытяжение около 150 г. Между основанием первой пястной кости и шиной устанавливают валик-пелот из эластической материи, оказывающий умеренное давление. Таким образом, фаланги большого пальца остаются свободными. Однако способ вытяжения также имеет недостатки. Он не всегда обеспечивает успешное вправление. Силу вытяжения трудно определить, и больной должен находиться под контролем врача. При малейшем уменьшении вытяжения может наступить смещение отломков, а при усилении вытяжения больной испытывает неприятное давление в первом межпальцевом промежутке.

3. Остеосинтез спицами Киршнера, которые выводят через кожу и вгипсовывают в повязку или оставляют в подкожной жировой клетчатке. Можно после вправления отломков вводить одну спицу через тыльную поверхность плотной кости в направлении к большой многогранной кости. Также можно вводить три маленькие спицы. Две из них переходят как через проксимальный, так и через дистальный отломок, а третья устанавливается по указанному выше способу.

4. Возможно произведение репозиции отломков оперативным способом и фиксацию несколькими спицами или металлическим швом, кетгутом и пр.

Остальные виды переломов I пястной кости

Раздробленный перелом основания I пястной кости

Он наблюдается редко. Причиной его возникновения является сильный удар по оси первой пястной кости при положении отведения I пальца. Эпифиз раскалывается в виде букв Т или U. Нижний отломок смещается в дорсо-радиальном направлении.

Вправление производят, как при переломе Беннета: фиксация отломков осуществляется лучше всего при помощи спиц, фиксирующих нижний отломок к II пястной кости.

Внесуставной перелом основания I пястной кости

Он возникает обыкновенно при сильном прямом ударе с локтевой стороны кисти. Нередко наблюдается у боксеров. Линия перелома бывает поперечная или косая. Под действием мышц возвышения большого пальца и длинного сгибателя большого пальца нижний отломок наклоняется вперед и образуется угол, открытый волярно. При косых переломах длинный абдуктор большого пальца остается прикрепленным к нижнему отломку и таким образом смещает его проксимально, как при переломе Беннета.

Лечение состоит во вправлении отломков и иммобилизации в гипсовой повязке, как при переломе Беннета.

Перелом диафиза I пястной кости

Механизм повреждения такой же, как и при внесуставном переломе основания 1-й пястной кости. Смещение отломков осуществляется под углом, открытым вперед.

Лечение заключается во вправлении отломков и иммобилизации в течение 3-4 недель.

Переломы II-V пястных костей

В зависимости от локализации перелома различают 3 следующих характерных перелома пястных костей.

1. Переломы диафиза пястных костей

Причины

Обыкновенно они возникают в результате прямого насилия. Считается, что вторая и пятая пястные кости более часто подвергаются ударам и поэтому чаще ломаются. Нередко при значительной травме возможны переломы нескольких пястных костей одновременно. Перелом одной из пястных костей иногда получается при непрямом насилии со стороны головки кости или насильственном скручивании пальца вокруг его оси. Линия перелома может быть поперечной, косой или спиралевидной. Реже наблюдаются раздробленные переломы.

Смещение отломков часто незначительное, так как пястные кости подобно ребрам фиксированы одна к другой сильными фиброзными связками и мышцами. Но в большинстве случаев наступает то или другое смещение отломков. Нижний отломок под действием коротких мышц руки смещается вперед, образуя угол, открытый волярно. Вследствие нарушения мышечного баланса пястно-фаланговый сустав находится в гиперэкстензии, а межфаланговые суставы – во флексионном положении. Часто к этим деформациям добавляются и смещения по длине пальцев и в сторону. При закручивании по оси кости иногда наступает торзионный перелом. Более значительное смещение отломков наблюдается при множественных переломах.

Симптомы и диагностика

Клинические признаки перелома – припухлость и боль при прямом надавливании или при давлении по оси соответствующего пальца. При сгибании пястно-фаланговых суставов место очертания головки пястной кости оказывается более запавшим по сравнению с соседними. Если же существует смещение по длине, то основная фаланга соответствующего пальца при сгибании находится впереди других.

Для подтверждения диагноза необходимо сделать рентгенограммы в 2-х проекциях. Рекомендуется снимать боковую рентгенограмму при 20° пронации во избежание наслаивания теней. Боковую рентгенограмму 2-й пястной кости делают при 10-15° супинации, 3-й – точно в боковом положении, а 4-й и 5-й – при 15° пронации.

При застарелых невправленных переломах пястных костей налицо описанные деформации. Функция руки ограничена в различной степени в зависимости от степени смещения.

Лечение

При переломах без смещения иммобилизацию осуществляют в ладонной гипсовой шине от предплечья до головок пястных костей на 15-20 дней.

Любой перелом пястной кости со смещением отломков подвергается вправлению. Его производят под местным наркозом. Угол между отломками устраняют нажимом на головку пястной кости с ладонной стороны и противонажимом с тыльной стороны. После вправления делают иммобилизацию в гипсе следующим путем. Прежде всего накладывают гипсовую повязку на предплечье и ладонь, которая с волярной стороны достигает до нижней ладонной линии и до пястно-фаланговых суставов с тыльной стороны. После затвердения гипса к нему прикрепляют проволочную или алюминиевую шину, на которой фиксируют соответствующий палец в положении, близком к физиологическому (пястно-фаланговый сустав под углом 30°, I межфаланговый сустав под углом 70°, II межфаланговый сустав под углом 30°). Добавлять непрямое вытяжение через мякоть пальца или через головку основной фаланги не рекомендуется, но если фиксация отломков не удается, более целесообразно вместо вытяжения применить остеосинтез спицей Киршнера, которая фиксирует нижний отломок к соседним здоровым пястным костям, или же интрамедуллярный остеосинтез.

При некоторых переломах с боковым смещением вправление иногда не удается. Тогда показана кровавая репозиция и вклинение отломков и в некоторых случаях остеосинтез одним из описанных способов. При сильно выраженных спиралевидных и косых переломах со смещением по длине удобно также применить серкляж. После остеосинтеза отломков гипсовую иммобилизацию производят, как при переломах без смещений. Продолжительность иммобилизации составляет 3-4 недели.

2. Переломы оснований пястных костей

Механизм травмы, как при переломах диафиза. Большие смещения наблюдаются редко.

Лечение сводится к иммобилизации в гипсовой лонгете от верхней трети предплечья до головок пястных костей. Только при больших смещениях отломков показано вправление и фиксация спицами Киршнера.

3. Переломы шеек пястных костей

Механизм травмы заключается в сильном ударе со стороны головки кости при согнутой в кулак руке. Зачастую происходит сильное закручивание нижнего отломка вперед под действием силы в момент травмы. В таких случаях отломки нередко вклиниваются. Но смещение может получиться также вторично под действием силы мышц. Угол между отломками открыт вперед и иногда достигает 90°.

При застарелых случаях функция пальца страдает вследствие нарушений взаимоотношения мышц. Выпуклая в сторону ладони головка пястной кости при захватывании сильно прижимается, и это не дает больному возможности выполнять тяжелую физическую работу.

Лечение сводится к сопоставлению отломков и предотвращению вторичного смещения путем соответствующей иммобилизации или остеосинтеза. Вправление осуществляется следующим путем. Сначала основную фалангу максимально сгибают. Далее надавливают по оси этой фаланги и оказывают противодавление на верхний отломок с тыльной стороны кисти. Отломки не фиксируют при разогнутой основной фаланге. Можно выполнить иммобилизацию в согнутом под углом 90° пястно-фаланговом суставе при помощи гипсовой повязки или специальной шины. Нужно следить за тем, чтобы гипс или шина не прижимали фалангу. У взрослых больных имеется опасность развития ригидности I межфалангового сустава, потому что в этом положении боковые связки разболтаны, и в результате их сморщивания экстензия оказывается невозможной.

Считается, что остеосинтез головки при помощи двух спиц Киршнера, которые вводят через кожу к соседним здоровым костям или к проксимальному отломку, является более падежным способом лечения. Остеосинтез производят следующим образом. Ассистент надавливает по оси основной фаланги так, чтобы головка пястной кости поддавалась слегка дорсально. В этом положении вводят спицу. Накладывают гипс до головки основной фаланги на 15 дней.

Информация, представленная в данной статье, предназначена исключительно для ознакомления и не может заменить профессиональную консультацию и квалифицированную медицинскую помощь. При малейшем подозрении на перелом пястной кости, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Источник

Аннотация:

Изобретение относится к медицинe, а именно к травматологии и ортопедии. В проекции основания 5 пястной кости кисти делают точечный разрез кожи и вводят спицу в канал 5 пястной кости до уровня перелома. Выполняют закрытую репозицию перелома и спицу проводят трансартикулярно до уровня нижней трети основной фаланги 5 пальца кисти. Технический результат заключается в повышении эффективности лечения за счет стабильной фиксации при оскольчатых, спиральных переломах и исключении гнойно-септических осложнений. 1 пр., 3 ил.

Основные результаты:

Способ фиксации переломов V пястной кости кисти, заключающийся в закрытой репозиции и фиксации спицей переломов, отличающийся тем, что в проекции основания V пястной кости кисти производят точечный разрез кожи и вводят спицу в канал V пястной кости до уровня перелома, а после закрытой репозиции переломов спицу проводят трансартикулярно до уровня нижней трети основной фаланги V пальца.

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии.

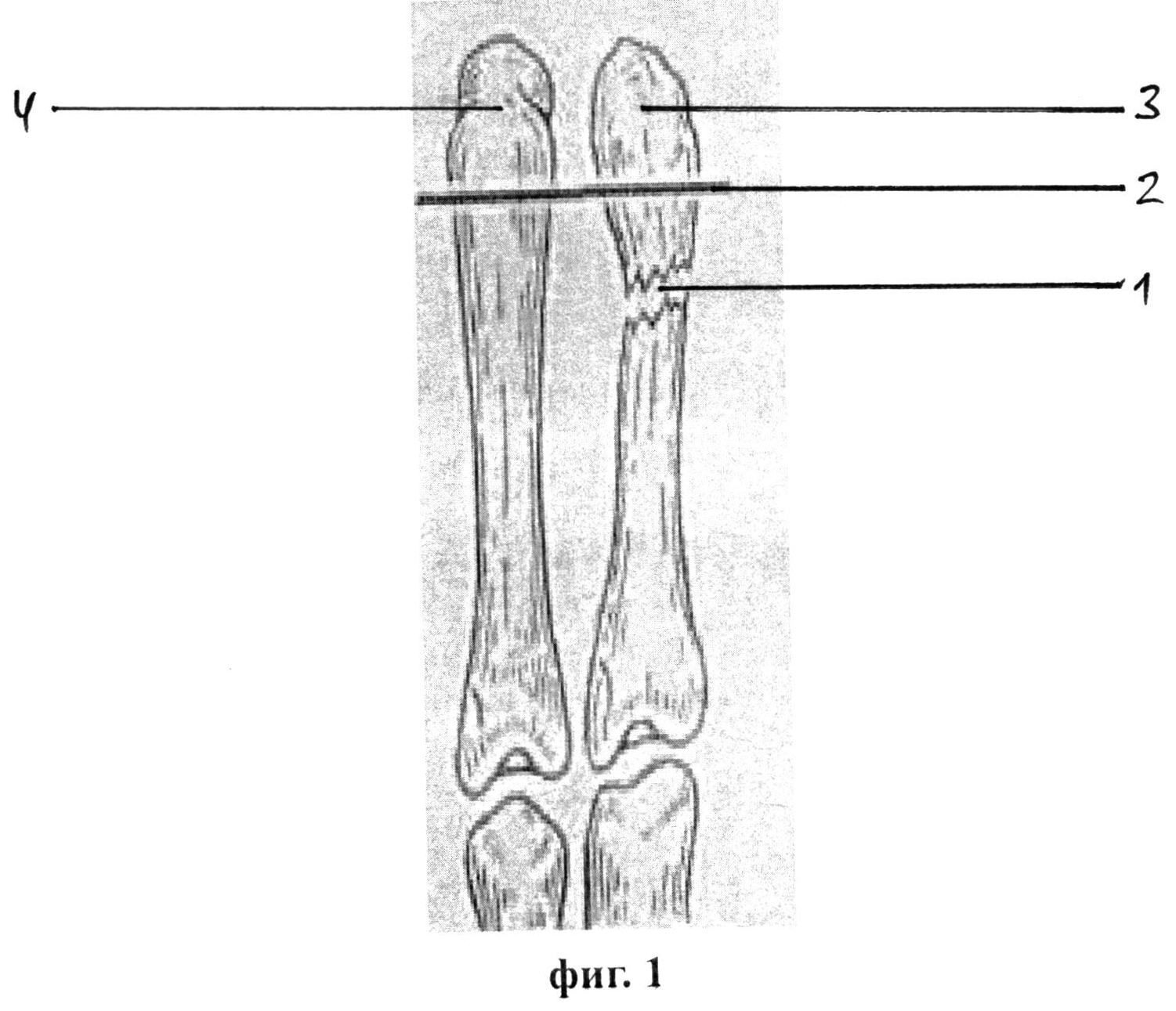

Известен способ фиксации перелома трубчатых костей кисти, заключающийся в чрескостной (трансоссальной) диафиксации перелома спицами путем ретроградного проведения спиц [1]. Способ применяют при субкапитальных и диафизарных переломах пястных костей, где кость удерживается одной или двумя спицами Киршнера. В качестве прототипа выбран вариант данного способа с применением одной спицы Киршнера (фиг. 1).

После выполнения закрытой репозиции перелома 1 V пястной кости кисти спицу Киршнера 2 проводят через головку поврежденной кости 3 в головку смежной пястной кости 4, после производят гипсовую иммобилизацию лангетой.

Однако, данный способ имеет следующие недостатки:

— оставленный на поверхности кожи конец спицы может вызывать гнойно-септические осложнения;

— спица может мигрировать;

— субъективный дискомфорт для пациента;

— необходимость перевязок в течение месяца, а главное — этот вариант остеосинтеза не обеспечивает достаточной фиксации при оскольчатых, спиральных и других нестабильных переломах V пястной кости кисти.

К недостаткам предложенного способа также относится фиксация к смежной неповрежденной кости, что в свою очередь вызывает ограничение движений в смежном пястно-фаланговом суставе.

Задачей изобретения является повышение эффективности лечения перелома V пястной кости кисти.

Технический результат заключается в том, что обеспечивается стабильная фиксации при оскольчатых, спиральных и других нестабильных переломах V пястной кости кисти; исключаются гнойно-септические осложнения на поверхности кожи, которые возникают вокруг конца спицы, выступающего накожно, а также миграция спицы, т.к. вокруг спицы формируется остеолиз; обеспечивается менее выраженный дискомфорт для пациента.

Это достигается за счет того, что в проекции основания V пястной кости кисти производят точечный разрез кожи и вводят спицу в канал V пястной кости до уровня перелома, а после закрытой репозиции переломов спицу проводят трансартикулярно до уровня нижней трети основной фаланги V пальца.

Предложенный метод фиксации переломов пятой пястной кости является стабильным за счет того, что проводимая через основание и линию перелома пястной кости спица проходит в основную фалангу пальца и таким образом шинирует перелом. Дополнительной фиксации не требуется, поскольку нет движений в пястно-фаланговом суставе, не происходит вторичного смещения отломков. Смежные суставы интактны.

Исключаются гнойно-септические осложнения на поверхности кожи, которые возникают вокруг выступающего накожно конца спицы по способу-прототипу, а в предлагаемом способе спица погружена подкожно, что в свою очередь исключает миграцию спицы; обеспечивается менее выраженный дискомфорт для пациента (над поверхностью кожи кисти ничего не выступает, нет необходимости в гипсовой иммобилизации и перевязках, не повреждается здоровая смежная пястная кость; нет ограничений движений в смежном пястно-фаланговом суставе).

Изобретение поясняется следующими изображениями:

фиг. 1 — вариант фиксации перелома по способу-прототипу;

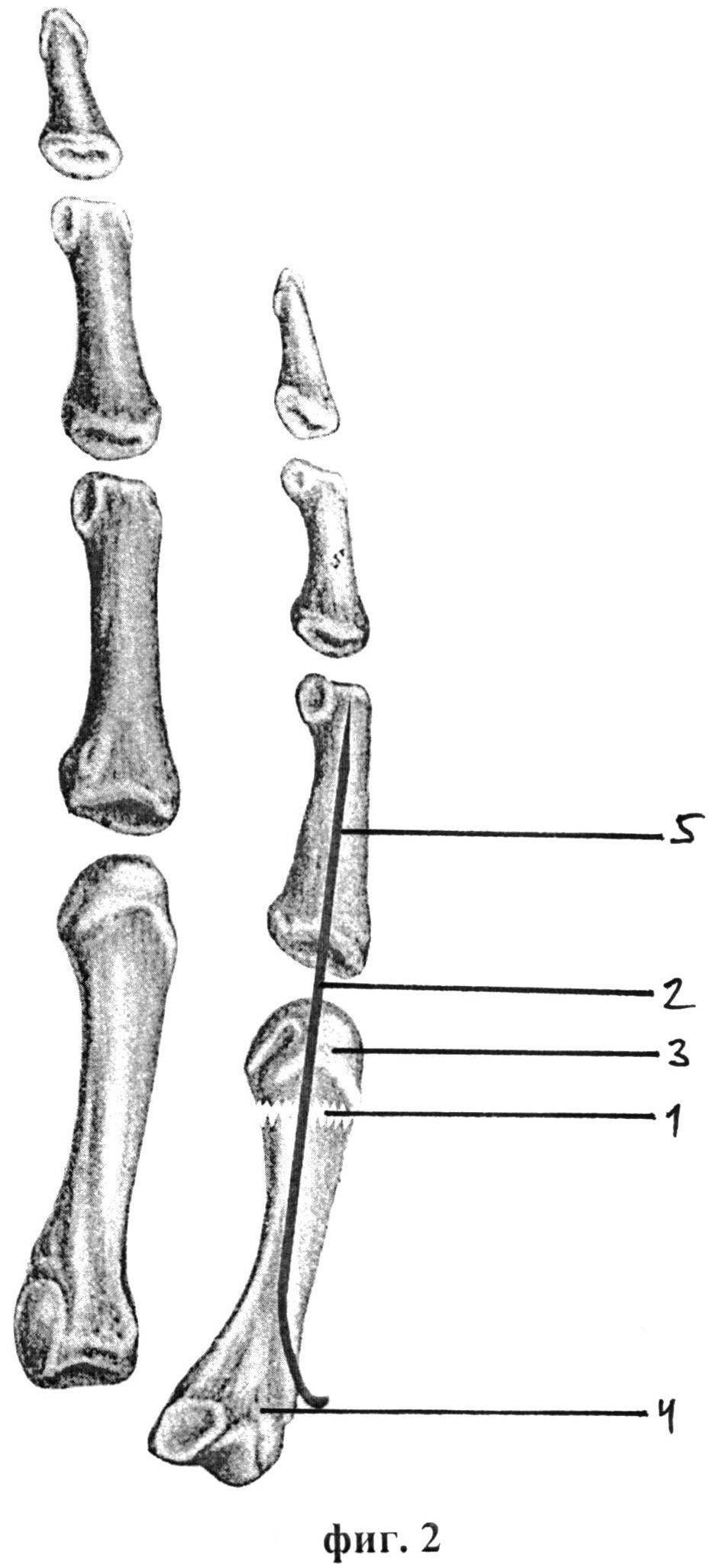

фиг. 2 — фиксация спицей перелома V пястной кости по предлагаемому

способу;

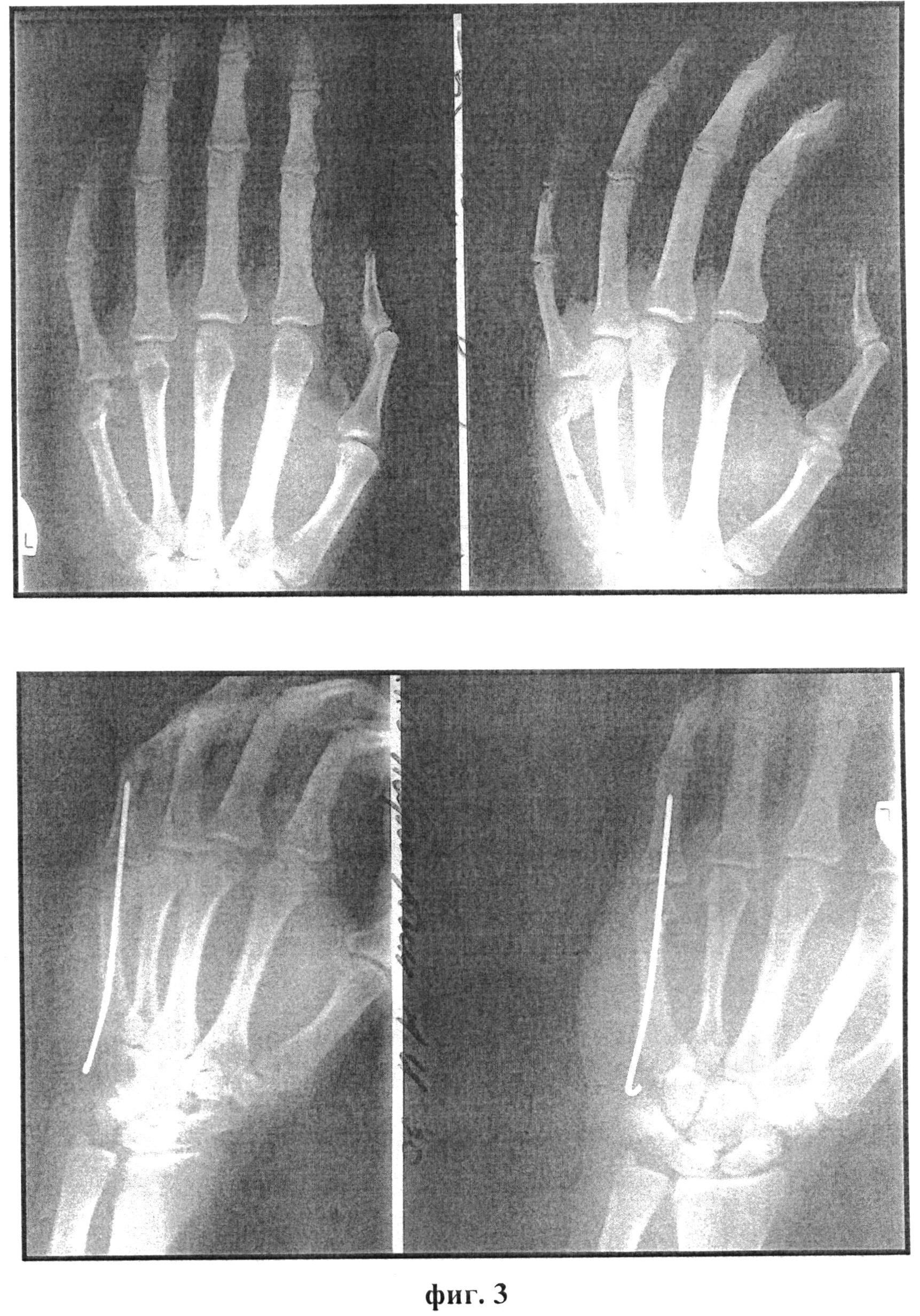

фиг. 3 — рентгенограммы к клиническому примеру осуществления предлагаемого способа (до и после операции).

Способ осуществляется следующим образом (фиг. 2): в проекции основания V пястной кости кисти 4 делается точечный разрез кожи. Через основание пястной кости в ее канал проводят спицу Киршнера 2 до уровня перелома 1. Выполняют закрытую репозицию перелома 1 и его фиксацию путем дальнейшего проведения спицы 2 через головку поврежденной кости 3 до уровня нижней трети основной фаланги V пальца кисти 5. Рану ушивают. Через 3 недели тем же доступом производят удаление спицы, после рентген-контроля, после чего осуществляют лечебную гимнастику.

Данный метод фиксации, а также продолжение лечения, Rg-контроль и удаление металлофиксаторов осуществляется амбулаторно (поликлиники и травмпункты) в условиях малой операционной, что существенно снижает затраты на лечение пациента в условиях стационара и снижает нагрузку на стационары.

Клинический пример: Больной К. (28 лет), № И/Б 13-01850, DS: Закрытый субкапитальный перелом V пястной кости левой кисти со смещением отломков.

Было выполнено: доступ осуществлен точечным разрезом кожи в основании V пястной кости. Через ее основание в канал проведена спица Киршнера до уровня перелома. Выполнена закрытая репозиция и далее трансартикулярная фиксация спицей до уровня н/3 основной фаланги V пальца. Рентгенологический контроль (под контролем ЭОПа).

Ушивание раны. Гипсовой иммобилизации не проводилось. Через 3 недели тем же доступом спица удалена, после чего проведена лечебная гимнастика. Наблюдение составило 6 недель, объем движений в суставах пальцев кисти восстановлен полностью.

Список литературы

1. Чернавский В.А., Панфилов В.М. Лечение множественных переломов пястных костей и фаланг пальцев кисти // Сб. материалов пл. правл. Всерос. науч.-метод. о-ва травматологов-ортопедов. — М., 1975, С. 24-25).

Способ фиксации переломов V пястной кости кисти, заключающийся в закрытой репозиции и фиксации спицей переломов, отличающийся тем, что в проекции основания V пястной кости кисти производят точечный разрез кожи и вводят спицу в канал V пястной кости до уровня перелома, а после закрытой репозиции переломов спицу проводят трансартикулярно до уровня нижней трети основной фаланги V пальца.

Источник