Закрытый перелом и вывих большеберцовой кости

Перелом берцовой кости является частой травмой нижних конечностей у взрослых и детей. Область между коленным и голеностопным суставами образована голенью. Она состоит из сочленения большой и малой берцовых костей, которые являются основой костного скелета. Нарушение его целостности может быть на любом уровне.

Чаще всего травматической поломке подвергается большеберцовая кость. Травма только малой кости встречается редко.

Анатомия берцовой кости

Берцовые кости имеют трубчатое строение, очень прочные, способные выдерживать большие нагрузки. Верхний отдел большеберцовой кости имеет конфигурацию треугольника с четкими краями и 2 мыщелками (утолщениями). На них находятся суставные поверхности, сочленяющиеся с бедренной костью и образующие с коленной чашечкой сложный коленный сустав.

Суставная поверхность на латеральном мыщелке сочленяется с головкой малоберцовой кости. Верхний отдел большеберцовой кости имеет бугристую поверхность, которая служит для прикрепления связок и мышц конечности.

Ее нижний отдел принимает участие в образовании голеностопного сустава и на внутренней стороне образует медиальную лодыжку. Тонкая малоберцовая кость в своем нижнем отделе образует латеральную лодыжку, которая, как и головка, выступает кнаружи и хорошо пальпируется.

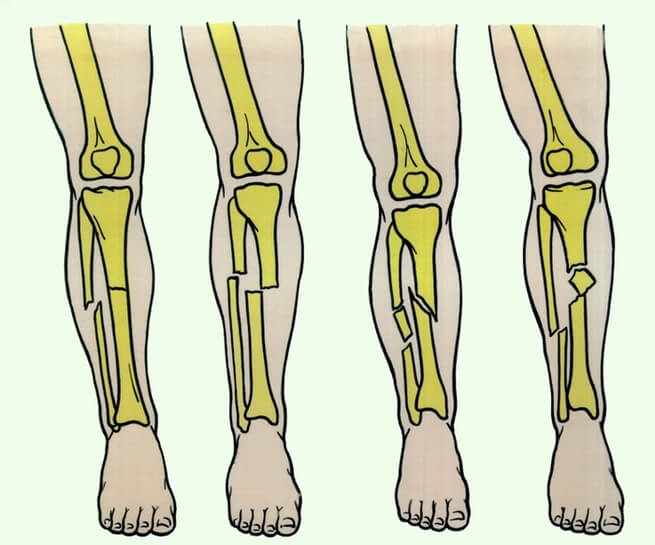

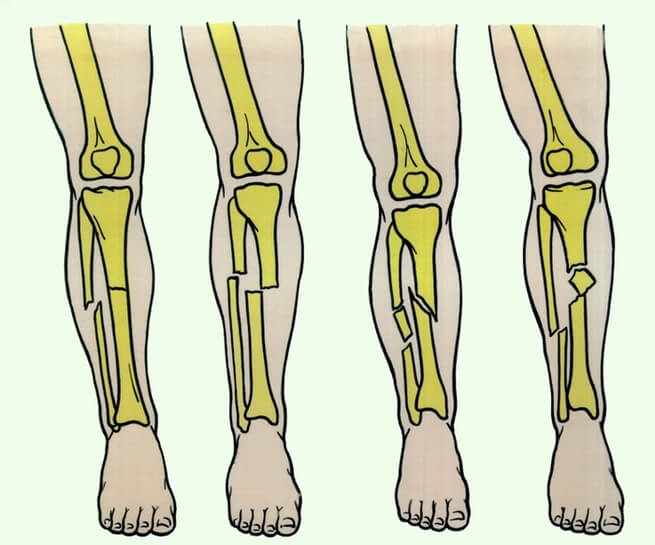

Разновидности переломов

Главная опорная функция принадлежит большой берцовой кости. Малая кость практически не несет осевой нагрузки, но ее значение заключается в формировании коленного и голеностопного суставов. В зависимости от мощности удара, повреждение голени может быть в одностороннем или двухстороннем порядке.

В зависимости от местоположения дефекта, его характера и количества костных фрагментов, в клинической травматологии выделяют следующие виды нарушений целостности голени:

- единичные и множественные переломы;

- прямые, косые и спиралевидные;

- ровные и оскольчатые переломы;

- со смещением и без смещения;

- открытые и закрытые повреждения;

- внесуставные и внутрисуставные переломы;

- одной или обеих костей голени на разном уровне — повреждение мыщелков большеберцовой кости или перелом головки и шейки малой берцовой кости – это ее верхняя часть. Переломы лодыжек – это низ голени.

От характера дефекта кости зависит вид медицинской помощи, продолжительность лечения и сроки восстановления здоровья.

Клиническая картина

Симптоматика при травме голени всегда ярко выражена. Поражение одного или другого скелетного образования имеет свои нюансы. Независимо от вида и места перелома голени, выделяют следующие общие симптомы при нарушении целостности костной ткани:

- сильный болевой синдром;

- быстрое нарастание отечности нижней конечности;

- изменение окраски кожных покровов;

- отсутствие активных движений в пораженной конечности;

- крепитация обломков кости при попытке движения ногой;

- деформация пораженной конечности.

Появление таких симптомов после травмы всегда говорит о переломе голени. Дифференцировать поражение одной берцовой кости от другой, помогает определенная клиника, характерная для каждой кости.

При травме малой берцовой кости

Травматический дефект малоберцовой кости сопровождается определенными клиническими проявлениями. Наряду с общими симптомами, характерными для перелома голени, проявления травмы малой берцовой кости наблюдаются в следующем виде:

- боль в области перелома вследствие дефекта надкостницы с иррадиацией в голеностопный сустав;

- нарушение чувствительности кожных покровов по наружной поверхности голени и стопы вследствие травмирования малоберцового нерва при переломе шейки и головки малой берцовой кости. При обширном дефекте нервных волокон отмечается парез мышц стопы, при котором отсутствуют движения в ней;

- появление гематомы в месте перелома через определенный промежуток времени;

- возможна деформация конечности при смещении костных обломков.

Так как основную опорную функцию ноги берет на себя большеберцовая кость, мышечный каркас в ее области значительно выражен. Перелом малой берцовой кости без смещения позволяет наступать на сломанную конечность, но боль при этом будет усиливаться.

При травме большой берцовой кости

При переломе большеберцовой кости, кроме резкого болевого синдрома, наблюдаются следующие проявления травмы:

- деформация и укороченность голени;

- аномальное расположение стопы по отношению к коленному суставу;

- патологическая подвижность кости и крепитация обломков при пальпации конечности;

- быстрое нарастание отечности голени;

- обломки костей в ране при открытом переломе;

- наличие подкожной гематомы при косом или спиральном виде перелома.

Часто в практике встречаются сочетанные переломы большой и малой берцовых костей. Визуальный осмотр позволяет поставить предварительный диагноз повреждения голени. Уточнение диагноза проводится с помощью аппаратных методов обследования.

Диагностика

Травма голени требует уточнения некоторых деталей повреждения костной ткани, которые произошли вследствие перелома. Это его вид, наличие смещения, количество костных осколков, имеется или нет заинтересованность сустава. На все эти вопросы дает ответ дополнительное инструментальное обследование.

Чаще всего уточняется диагноз следующими методиками:

- рентгенография голени в 2 проекциях;

- МРТ – при наличии оскольчатого перелома или в области мыщелков;

- электромиография – при повреждении малоберцового нерва.

После диагностики и установления вида перелома назначается лечение.

Правила оказания первой помощи

Перелом ноги может быть простым или сложным по клиническим проявлениям, что может создавать значительные проблемы в восстановлении ее функции. Важным моментом является предупреждение развития осложнений травмы.

Если сломаны берцовые кости, первая помощь оказывается сразу после получения травмы с целью улучшения состояния пациента при транспортировке его в лечебное учреждение. Объем первой помощи до приезда медиков будет складываться из следующих мероприятий:

- пострадавшего уложить, ограничив подвижность поврежденной конечности;

- освободить травмированную голень, разрезав одежду и максимально осторожно сняв обувь;

- обеспечить холод на конечность и прием внутрь обезболивающего препарата;

- при открытой раневой поверхности осторожно очистить ее от грязи и посторонних предметов;

- при кровотечении вследствие открытой травмы голени наложить жгут с указанием его времени;

- закрепить поврежденную ногу имеющимися твердыми предметами (доски, ветки, картон).

Правильно проведенная первая помощь пострадавшему, дает возможность минимизировать развитие осложнений и предотвратить ухудшение здоровья пациента.

Методы и средства лечения

В зависимости от вида перелома и его сложности лечебные мероприятия могут проводиться различными методами. Выбор методик зависит не только от вида нарушения целостности кости, но и от состояния пациента и его возраста.

Консервативные методы

Консервативная терапия в практической травматологии находит широкое применение с включением в себя следующих методик:

- метод фиксации – проводится репозиция (сопоставление) костных фрагментов под местным или общим обезболиванием и последующим наложением гипсовой повязки;

- тракционный метод – делается скелетное вытяжение, то есть осуществляется медленная репозиция частей кости с последующим наложением гипса.

Эти методики находят свое применение, если травма кости случилась без смещения или отломки легко совмещаются. Этот метод показан при переломе головки и шейки малоберцовой кости, а также при поперечных переломах голени с небольшим смещением.

Хирургическое лечение

Назначение операции при переломах костей голени имеет следующие показания:

- отсутствие возможности проведения закрытой репозиции костных отломков;

- невозможность удержания фрагментов кости в нужном положении;

- опасность обширного повреждения тканей, нервов и сосудов костными обломками;

- открытые переломы;

- интерпозиция тканей.

Оперативное вмешательство по вправлению костных отломков выполняется с применением дополнительных методов фиксации, то есть с применением остеосинтеза.

Медикаментозная терапия

Лечебные мероприятия при переломах голени обязательно включают в себя медикаментозную терапию, которая позволяет предупредить осложнения, активизировать восстановление костной ткани, улучшить общее самочувствие больных. В группы медикаментов, применяемых при лечении переломов костей голени, входят:

- препараты с хондроитином – содержат основные элементы хрящевой ткани и назначаются на этапе формирования костной мозоли;

- антибиотики – предотвращают развитие вторичной инфекции и назначаются при открытых раневых поверхностях или хирургическом вмешательстве;

- обезболивающие препараты – устраняют болевой синдром и улучшают общее состояние пациентов;

- противовоспалительные средства – снимают отечность, устраняют воспалительные явления;

- препараты с кальцием и витаминно-минеральные комплексы – способствуют лучшей регенерации костной ткани;

- иммуностимулирующие средства – повышают защитные силы организма;

- средства наружного применения, которые назначаются при снятии гипсовой повязки.

Такая комплексная медикаментозная терапия позволяет сократить срок выздоровления после перелома костей голени.

Без смещения

Переломы большеберцовой или малоберцовой кости без смещения являются частой травмой нижних конечностей. Это наиболее легкий вариант травмы голени. Лечебные мероприятия проводятся консервативно и включают в себя наложение гипсовой повязки. В зависимости от места повреждения различают следующие переломы без смещения:

- перелом мыщелков большеберцовой кости;

- переломы диафиза костей голени, которые могут быть в верхней, средней и нижней трети костной ткани. Более продолжительно зарастают переломы в нижней трети голени, так как эта область большеберцовой кости покрыта сухожилиями. Плохо развитая кровеносная сеть приводит к скудному питанию тканей.

При таком виде травмы гипсовая костная ткань регенерирует в течение 2-2,5 месяцев с момента перелома, а через 3-3,5 месяца восстанавливается трудоспособность.

Со смещением

Перелом голени со смещением может быть сложной или относительно легкой травмой. Это зависит от наличия открытой раневой поверхности, количества костных обломков, степени смещения фрагментов кости. Лечение такой травмы проводится поэтапно, которое включает в себя:

- репозицию (совмещение) обломков с приданием костям анатомического положения при наличии простого единичного перелома со смещением, репозиция выполняется закрытым путем. Большое смещение и наличие множественных осколков требуют оперативного вмешательства;

- фиксация обломков – применяются различные приспособления. Фиксация единичного перелома может осуществляться снаружи. Множественные переломы или сильное смещение фиксируется изнутри различными методиками;

- иммобилизация – гарантию правильного срастания костей обеспечивает иммобилизация гипсовой повязкой или компрессионно-дистракционными аппаратами;

- реабилитация – для восстановления функции нижней конечности применяется ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.

Такой подход к лечению позволяет восстановить утраченную функцию нижней конечности в максимально сжатые сроки.

Стержень

Совмещение фрагментов костных обломков, то есть репозиция, проводится при сложной травме большеберцовой кости в ходе оперативного вмешательства. Одной из применяемых методик является внутрикостный остеосинтез, когда в ходе операции в канал большой берцовой кости вводится стержень. Он позволяет фиксировать обломки костей, что дает хорошие результаты в срастании поврежденной кости.

Пластина

При переломе голени со смещением травматологи практикуют операцию с применением титановых пластин. С их помощью костные осколки закрепляются в правильном анатомическом положении, которые извлекаются через год. Данная методика применяется значительно реже по сравнению с другими видами остеосинтеза, так как тяжелее переносится пациентами вследствие значительной травмы мягких тканей. Иногда пластина остается внутри на всю жизнь, особенно у возрастных пациентов.

Шурупы

Оперативное вмешательство при переломе лодыжки происходит с фиксацией межберцового синдесмоза с помощью позиционного винта. Данное изделие, применяемое в остеосинтезе, изготовлено из специального сплава, не вызывающего реакцию отторжения организма. Полное удаление фиксирующего средства происходит через 12 месяцев с момента операции.

Аппарат Илизарова

Установка аппарата проводится при любых сложных переломах берцовых костей, открытых многооскольчатых травмах в сочетании с раздробленностью суставов. Он позволяет надежно фиксировать перелом для правильного срастания костей.

Фиксация осколков происходит с помощью 2 спиц, устанавливаемых над переломом, которые фиксируются на кольцах. В них проходят штанги для регулирования расстояния. Применение аппарата Илизарова ускоряет процессы заживления и правильного сращения фрагментов костей.

Реабилитация

Длительный период обездвиженности нижней конечности приводит к негативным явлениям в виде атрофии мышц, застойным явлениям, нарушениям питания тканей. Восстановить функцию конечности можно с помощью специальных мер реабилитации, которые предполагают достижение следующих целей:

- устранение атрофии мышц бедра и голени;

- повышение мышечного тонуса и улучшение питания тканей;

- устранение отечности и застойных явлений;

- устранение контрактуры и увеличение подвижности коленного и голеностопного суставов.

Четкое выполнение всех рекомендаций специалиста в периоде реабилитации позволит вернуть травмированной конечности утраченную функцию.

Общие правила

Чтобы реабилитационный период, при повреждении малоберцовой кости вследствие перелома прошел гладко, и восстановление функции произошло в полном объеме, необходимо соблюдать следующие правила:

- быть последовательным в выполнении плана реабилитации;

- методы восстановления здоровья должны быть комплексными;

- лечебные мероприятия должны быть непрерывными.

Соблюдение этих правил от момента получения травмы и хождения в гипсе до окончания восстановительного периода, позволит пройти реабилитацию в ускоренном темпе и с полным выздоровлением.

Медикаменты

Медикаментозное лечение в процессе реабилитации проводится по рекомендации специалиста. В этот период показан прием лекарственных средств, для внутреннего употребления, таких как:

- витаминно-минеральные комплексы;

- иммуномодуляторы;

- средства для лучшей регенерации костной ткани;

- обезболивающие средства.

Препараты для наружного применения показаны для улучшения трофики, снятия болевого синдрома в суставах, повышения тонуса в мышцах за счет улучшения кровообращения. Наиболее популярными средствами являются:

- мазь Диклофенак;

- гель Кетонал;

- гель Нурофен.

Медикаментозное лечение в период реабилитации является дополнением к другим видам восстановительного лечения.

Физиопроцедуры

Физиотерапевтические процедуры при нарушении целостности костей голени играют большую роль в процессе восстановления утраченной функции конечности. Назначаются они после снятия гипса в следующем виде:

- электростимуляция атрофированных мышц голени;

- ультразвук, стимулирующий появление новой капиллярной сети;

- лазеротерапия для стимуляции процессов восстановления костной ткани.

Физиотерапевтические процедуры проводятся курсами по назначению врача.

Массаж и лечебная физкультура

ЛФК и массаж являются основными процедурами в процессе реабилитации конечности после перелома. Лечебная гимнастика назначается индивидуально и проводится врачом ЛФК с учетом характера деформированной конечности и общего состояния пациента. Разрабатывается специальный комплекс упражнений, который в дальнейшем выполняется в домашних условиях самостоятельно.

Массаж проводится курсом в количестве 10 процедур только специалистом в комплексе с ЛФК. Через 3 месяца курс массажа повторяется, лечебная гимнастика проводится постоянно. Комплекс упражнений может расширяться и усложняться в зависимости от общего состояния пациента и результата реабилитации.

Народные средства

Для лучшего и ускоренного срастания костей при их переломе, применяются средства народной медицины, которые включают в себя различные рецепты. Наиболее часто применяемыми являются:

- яичная скорлупа в виде порошка с лимонным соком, применяя по чайной ложке 1–2 раза в день в течение месяца;

- ванночки из отвара пихтовых веток;

- настой календулы для внутреннего употребления;

- мумие с розовым маслом для внутреннего и наружного употребления.

Применять рецепты народной медицины необходимо только после консультации врача и в комплексе с физиотерапевтическими и медикаментозными процедурами.

Правильно проведенное лечение перелома берцовых костей во всех периодах заболевания способствуют быстрому восстановлению здоровья и трудоспособности.

Источник

Механизм. Этот перелом относится к эверсионно-флексионным переломам. Он возникает при повороте стопы кнаружи—эверсия (рис. 82), при одновременно подошвенном сгибании ее—флексия (рис. 83). При таком механизме травмы вначале наступает пе

релом внутренней лодыжки. При дальнейшем вращении стопы кнаружи таранная кость надавливает на латеральную лодыжку, и происходит косой или винтообразный перелом ее. Линия перелома проходит снизу спереди, вверх и назад.

Рис. 84. Смещение стопы кнаружи и кзади при переломе Потта.

Присоединяющаяся при этом подошвенная флексия стопы и ретракция мощных икроножных мышц приводят к разрыву переднего отдела капсулы голеностопного сустава. Верхняя поверхность блока таранной кости надавливает на суставную поверхность брль-шеберцовой кости, и при этом отламывается задний ее фрагмент. Отколовшийся фрагмент часто имеет форму треугольника, обращенного вершиной вверх. Размер его может быть различным: от небольшого участка кортикального слоя до Уз — ‘/2 суставного конца большеберцовой кости. В зависимости от размера отломка заднего края большеберцовой кости наступает подвывих или вывих стопы кзади.

Клиника и симптоматология. При этих переломах определяется резкая деформация голеностопного сустава. Ось голени и стопы нарушена и образует угол, открытый кнаружи. Стопа смещена кзади, латеральной повернута кнаружи (эверсия). По сравнению со здоровой стопой поврежденная стопа как бы укорочена. Отек в области голеностопного сустава быстро нарастает. Спереди видна ступенеоб-разная деформация сустава за счет выступающего переднего края большеберцовой кости. Область ахиллова сухожилия несколько сглажена (рис.84). Кожа в области дистального конца большеберцовой кости натянута, нередко она прорывается, и возникает открытый переломо-вывих.

Сдавливание обеих костей голени в средней трети во фронтальной плоскости вызывает боль, иррадиирующую в область перелома. Нагрузка на поврежденную конечность болезненна. Функция голеностопного сустава при незначительном смещении стопы ограничена, а при большом смещении и вывихе — полностью нарушена.

Рентгенодиагностика. На прямой рентгенограмме виден поперечный перелом внутренней и косой перелом наружной лодыжек. Таранная кость с обеими лодыжками смещена латерально. Между суставными поверхностями таранной и большеберцовой костей образуется угол, открытый в медиальную сторону. В области ме-таэпифиза большеберцовой кости видна косая тень уплотнения за счет смещенного отломка заднего края большеберцовой кости.

На боковой рентгенограмме определяется смещение таранной кости кзади. Отломанный от заднего края большеберцовой кости треугольный фрагмент смещен кзади и вверх, образуя с диафизом большеберцовой кости угол, открытый кзади. Внутренняя лодыжка смещена вместе с таранной костью ди-стально с образованием диастаза между ней и большеберцовой костью. Наружная лодыжка отклонена кзади по отношению к проксимальному отделу малоберцовой кости и образует угол, открытый кзади (рис. 85).

При небольшом отколовшемся фраг-

Рис. 85. Перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости со смещением стопы кзади. Рентгенограмма.

Рис. 86. Перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости без смещения стопы. Рентгенограмма.

|

грамме, как правило, заднее смещение таранной кости не определяется (рис. 86). Отломанная внутренняя лодыжка смещена книзу и между ней и большеберцовой костью видна широкая щель. На фоне тени большеберцовой кости видна линия перелома наружной лодыжки, которая проходит спереди назад и снизу вверх.

Отколовшийся фрагмент заднего края большеберцовой кости либо смещается кверху, либо остается на месте, и видна лишь щель между ним и большеберцовой костью.

При отколовшемся заднем крае большеберцовой кости с участком суставной поверхности больше ‘/з ее, как правило, наступает подвывих или вывих стопы кзади.

Лечение этих переломов должно быть направлено на устранение подвывиха или вывиха стопы и ликвидации смещения отколовшегося фрагмента метаэпифиза большеберцовой кости и лодыжек.

Существует несколько способов репозиции.

В свежих случаях вправление вывиха или подвывиха стопы и репозиция отломков могут быть произведены руч-

2% раствора новокаина в сустав, также в область перелома лодыже больного укладывают на стол и коне^ ность сгибают до прямого угла в тазе бедренном и коленном суставах. Пс мощник удерживает бедро в согнуто] положении, создавая тем самым протк вотягу. Хирург охватывает стопу одно рукой за пятку, а другой — за дисталь ный отдел с тыльной стороны и посте пенно производит тракцию конечност по длине при положении стопы в пс дошвенном сгибании (первый момент (рис. 87). Затем хирург переводит ру

Рис. 87. Вправление перелома Потта (первы момент).

Рис. 88. Вправление перелома Потта (второй

момент). ^

Рис. 89. Вправление перелома Потта (третий момент). v-

Рис. 90. Вправление отломков с помощью петли при переломе лодыжек и заднего края боль-шеберцовой кости.

Рис. 90

ку с тыльной поверхности стопы на ди-стальный конец передней поверхности голени, отдавливая ее кзади, а другой рукой старается переместить стопу кпереди (второй момент) (рис. 88).

Стопу последовательно переводят в среднее и потом в положение тыльного сгибания. Во время тракции ликвидируют эверсию стопы путем поворота ее кнутри (третий момент) (рис. 89).

После вправления отломков накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку от пальцев до средней трети бедра. Коленный сустав должен быть согнут под углом 150—160°.

При наложении гипсовой повязки во избежание повторного смещения стопы хирургу не рекомендуется менять поло-

жение рук: надо стараться удерживать стопу и голень в приданном ранее положении.

Устранение заднего подвывиха или вывиха стопы может быть достигнуто и другим способом. Нижнюю треть голени захватывают сшитой в виде петли полосой материи, другой конец которой свисает вниз и служит опорой для ноги хирурга.

После произведенной тракции стопы по длине хирург, надавливая петлей на голень, смещает ее книзу и одновременно руками перемещает стопу кверху, устанавливая ее под прямым углом (рис.90).

В таком положении накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую по-

Рис. 91. Способ закрытой репозиции при помощи двух шил задне-маргинальных переломов боль-шеберцовой кости (модификация И. Ю. Каема). Первый момент: оба шила введены в мягкие ткани по бокам от ахиллова сухожилия.

Рис. 92. Второй момент: оба шила введены в отломок заднего края большеберцовой кости. Низведение фрагмента.

Рис. 93. Третий момент: отломок заднего края большеберцовой кости низведен и фиксируется спицей Киршнера при помощи дрели.

вязку. Производят контрольный рентгеновский снимок.

В последующие дни больному разрешается передвигаться при помощи костылей без нагрузки на ногу. Через 2 — 3 недели следует сменить гипсовую повязку, а через 4—4’/2 недели можно освободить коленный сустав, пригипсо-вать к гипсовой повязке стремя или каблук и разрешить больному дозированную нагрузку на ногу.

Описанный способ репозиции может быть произведен и под общим обезболиванием.

В ранние сроки после перелома одно-моментная репозиция позволяет полностью ликвидировать смещение стопы и установить отломки в правильные анатомические соотношения.

Однако удержать отломки в правильном положении не всегда удается. Нередко в момент наложения гипсовой повязки происходит рецидив подвывиха или вывиха стопы, который определяется на контрольной рентгенограмме.

В этих случаях не следует производить попытки повторного ручного вправления, так как это излишне травмирует мягкие ткани и суставные поверхности костей, а применить оперативное вправление отломков.

Однако нередко удается ликвидировать задний подвывих или вывих сто

пы и удержать последнюю в гипсовой повязке, но отломок заднего края большеберцовой кости продолжает быть смещенным кверху и на суставной поверхности остается ступенеобразная деформация.

В этих случаях рекомендуется низведение. отколовшегося фрагмента большеберцовой кости.

Способ закрытой репозиции задне-маргинальных переломов большеберцовой кости при помощи двух шил (модификация И. Ю. Каема). После восстановления вилки голеностопного сустава при неудавшемся низведении отломка заднего края метаэпифиза большеберцовой кости последний может быть установлен в правильное положение при помощи двух шил.

В гипсовой повязке сзади в области ахиллова сухожилия вырезают окно размером 4Х8 см. Производят анестезию заднего отдела голеностопного сустава и области эпиметафиза большеберцовой кости.

По бокам ахиллова сухожилия снаружи кнутри и вперед вводят два шила, которые вкалывают в отломок большеберцовой кости (рис. 91).

При помощи шил низводят отколовшийся фрагмент (рис. 92). Рентгенограмма фйбоковой проекции позволяет контролировать правильность репозиции. При хорошей адаптации отломков

гиттальном направлении спицу Киршнера, которая фиксирует отломок заднего края к большеберцовой кости (рис. 93,94).

На 0,5 см выше уровня поверхности кожи спицу скусывают. Окно в гипсовой повязке закрывают циркулярными турами гипсового бинта. Спицу удаляют через 6 недель.

Способ закрытой репозиции задне-маргинальных переломов болыйебер-цовой кости при помощи скелетного вытяжения за отколовшийся фрагмент (модификация И. Ю. Каема). Для низведения и удержания отломанного заднего края большеберцовой кости можно также пользоваться способом постоянного вытяжения при помощи спицы за отколовшийся фрагмент.

После устранения заднего подвывиха стопы больного укладывают на живот, под область голеностопного сустава подкладывают большой валик, чтобы коленный сустав был согнут под углом 135°.

В области ахиллова сухожилия тотчас кзади от наружной лодыжки строго горизонтально вводят три инъекционные иглы на расстоянии 1 см одна от другой (рис. 95). Производят контрольный рентгеновский снимок в боковой проекции (рис. 96).

По ходу одной наиболее правильно расположенной иглы проводят строго горизонтально во фронтальной плоскости спицу Киршнера, которая, как правило, проходит через отломанный задний край большеберцовой кости (рис. 97. а, б).

Спицу натягивают на дуге ЦИТО, Ручной тягой за дугу книзу и по длине

Рис. 94. Четвертый момент: окончательное положение отломка заднего края большеберцовой кости после фиксации спицей Киршнера.

.

Рис. 95. Способ закрытой репозиции задне-мар-гинальных переломов большеберцовой кости при помощи скелетного вытяжения за отколовшийся фрагмент (модификация И. Ю. Каема). Первый момент: в мягкие ткани для ориентации введены инъекционные иглы.

Рис. 96. Верхняя игла соответствует месту проведения спицы. Рентгенограмма.

Рис. 97. Спица Киршнера проведена через отколовшийся фрагмент заднего края большеберцово кости. Рентгенограмма.

а — передне-задняя проекция; б — боковая проекция.

Рис. 101

Рис. 100. Операция по поводу перелома Потта. Первый момент: разрез кожи.

Рис. 101. Второй момент: малоберцовые мышцы пересечены в косом направлении и прошиты.

Рис102

Рис. 102. Третий момент: диетальный отломок наружной лодыжки оттянут, широко открыт го-. леностопньш сустав; отломок заднего края большеберцовой кости установлен на месте.

Рис. 103. Четвертый момент: отломок заднего края большеберцовой кости фиксирован винтом, сухожилия малоберцовых мышц сшиты, дистальный фрагмент наружной лодыжки установлен на место.

отломок при помощи натянутой спицы низводят и одновременно придавливают всей поверхностью излома к большеберцовой кости. После рентгенографии окно в гипсовой повязке закрывают циркулярными турами гипсового бинта и натянутую на дуге спицу прочно фиксируют в заданном положении (рис. 98).

Через 6—7 недель дугу снимают и спицу удаляют (рис. 99).

В ряде случаев путем применения метода скелетного вытяжения удается ликвидировать смещение стопы и добиться правильного положения отлом-ков.

При неудавшейся репозиции показано оперативное впешательство.

Оперативное лечение может быть применено с целью:

1) вправления заднего вывиха или подвывиха стопы;

2) репозиции и фиксации отломка заднего края большеберцовой кости к метаэпифизу ее;

Рис. 104. Отломок заднего края большеберцовой кости фиксирован болтом. Рентгенограмма.

3) устранения смещения стопы кнаружи;

4) фиксации наружной лодыжки;

5) фиксации внутренней лодыжки к большеберцовой кости.

Эту операцию производят под общим или внутрикостным обезболиванием.

Положение больного на боку. Конечность согнута в коленном и тазобедренном суставах под углом 120°. Наиболее важным и трудным моментом в этой операции являются репозиция и фиксация заднего фрагмента большеберцовой кости. При необходимости сочетания оперативного вправления отломка заднего края большеберцовой кости с репозицией и фиксацией лодыжек операцию следует начинать с вправления и фиксации заднего фрагмента большеберцовой кости.

Крючкообразным боковым доступом по Кохеру, начиная на 6—8 см выше вершины наружной лодыжки, разрез ведут сверху вниз и позади малоберцовой кости, огибают лодыжку сзади и

заканчивают его у бугристости V плюсневой кости (рис. 100). По ходу разреза в клетчатке проходит поверхностный малоберцовый нерв (n. peronaeui superficialis) и ствол малой подкожнок вены голени (v. saphena parva). hoj уплотненной собственной фасцией го лени в синовиальном влагалище про ходят длинная и короткая малоберцо вая мышцы (mm. peronaeus longus e brevis), позади которых лежит мало берцовая артерия. Для лучшего досту па к суставу в ряде случаев рекомен дуется предварительно прошить сухо жилия малоберцовых мышц и пересеч] их в косом направлении (рис. 101) Обнажают место перелома наружно] лодыжки. Дистальный отломок послед ней захватывают однозубым крючко;

и оттягивают кнаружи. Вскрывают сна ружи голеностопный сустав, после че го стопу супинируют. Это позволяе произвести полный осмотр суставг Вправляют задний отломок большебер цовой кости (рис. 102), который зате!

устанавливают на место и фиксируют его винтом (рис. 103) или болтом (рис. 104).

При выполнении репозиции в поздние сроки и склонности к повторному смещению таранной кости кзади под влиянием тяги икроножных мышц рекомендуется произвести удлинение ахиллова сухожилия. Для этого, пользуясь описанным ранее доступом, сухожилие пересекают во фронтальной плоскости (рис. 105). Ахиллово сухожилие можно также удлинить из дополнительного разреза.

После вправления и фиксации отлом-ка большеберцовой кости сшивают пересеченные сухожилия малоберцовых мыщц и их влагалища. Рану послойно зашивают. Далее следует фиксировать внутреннюю лодыжку. Для этого производят дополнительный разрез по внутренней поверхности области голеностопного сустава, обнажают место перелома лодыжки и последнюю фиксируют винтом к большеберцовой кости, как было описано выше.

Описанный доступ для операции фиксации заднего края большеберцовой кости удобен при переломе строго заднего отдела метаэпифиза большеберцовой кости или еро задне-наружно-го сегмента. При переломе задне-внут-реннего сегмента более удобным является задний доступ с рассечением ахиллова сухожилия. Разрез кожи ведут кнутри от последнего. После вскрытия сухожильного влагалища сухожилие рассекают Z-образно, косо или в сагиттальной плоскости (рис. 106). Концы рассеченного сухожилия заворачивают во влажные марлевые салфетки и отводят их вверх и вниз. Тупо обнажают и отводят мышечное брюшко сгибателя I пальца стопы и вместе с ним расположенные медиально сосуды, нервы и сухожилия сгибателя пальцев и задней большеберцовой мышцы. Обнажают и мобилизуют отколовшийся задний фрагмент большеберцовой кости.

Вначале устраняют заднее смещение таранной кости. Стопу помощник фиксирует в положении тыльного сгибания. Задний отломок большеберцовой

положении отломка, фиксируют его • одним или двумя винтами к большеберцовой кости, которые направляют вперед.

При косом переломе наружной лодыжки со смещением ее вместе со стопой кзади в сочетании с переломом У заднего края нижнего метаэпифиза большеберцовой кости не всегда удается вправить вывих и- открытым путем даже при рассечении ахиллова сухожилия. Этому препятствует смещенный дистальный фрагмент наружной лодыжки вместе с перемещенными Сухожилиями перонеальных мышц. Попытка к вправлению стопы в этих случаях бывает безуспешной в силу интерпозиции мягких тканей между отлом-ками.

В некоторых случаях между отлом-ками ущемляются сухожилия малоберцовых мышц.

При такой патологии вправить задний вывих стопы не удается. Для облегчения вправления стопы можно применить операцию в модификации В. А. Сартана.

При оперативном вправлении перелома лодыжек и заднего края большеберцовой кости с вывихом стопы в модификации В. А. Сартана проводят дополнительный разрез кожи по наружной поверхности голеностопного сустава и голени на уровне.перелома наружной лодыжки.

Отломки малоберцовой кости обнажают, после устранения интерпозиции фрагменты сопоставляют и наружную лодыжку фиксируют пластинкой Лена с винтами (рис.107).

После этого легко устраняют задний вывих стопы и отколовшийся край большеберцовой кости устанавливают на свое место и фиксируют винтом (рис. 108, 109). Накладывают лонгет-но-циркулярную гипсовую повязку от кончиков пальцев до средней трети бедра. Через 3—4 недели гипсовую повязку снимают и накладывают новую д?