Закрытый косой перелом

Как известно, переломы бывают открытыми и закрытыми. В этой статье рассмотрим более подробно последний вид переломов – закрытые.

Закрытые переломы костей

Закрытый перелом кости представляет собой частичное или полное нарушение целостности кости, при котором кожные покровы над областью перелома не повреждены.

Такой перелом может быть получен в результате внешнего воздействия на кость. Часто патологические закрытые переломы возникают при опухоли тканей или остеомиелите. При наследственных заболеваниях закрытые переломы могут быть обнаружены у детей только после рождения.

Виды закрытых переломов

По тяжести поражения переломы разделяют на:

- закрытый перелом со смещением – эта травма может сопровождаться частичным смещением обломков(осколков) кости. Мышцы, которые прикреплены к концам сломанной кости, начинают сокращаться, пытаясь сблизить костные обломки между собой. Как правило, это сопровождается довольно сильной болью в месте перелома.

- закрытый перелом без смещения – при этой травме обломки кости остаются на месте.

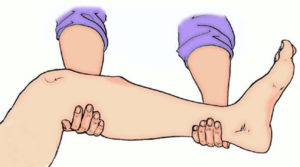

По характеру обломков существуют следующие виды переломов:

- надломы;

- трещины;

- закрытый продольный перелом;

- закрытый поперечный перелом;

- закрытый косой перелом;

- закрытый оскольчатый перелом и т.д.

Признаки закрытого перелома

Основными признаками закрытого перелома является появление довольно сильной боли, деформация кости в области травмы, нарушение функциональных возможностей конечности, небольшой хруст при попытке совершить движение. Кроме вышеперечисленных признаков, может присутствовать небольшое повышение температуры (результат шока), припухлость или отёк в месте перелома, плохое самочувствие, а также наличие в крови лейкоцитоза. Самостоятельно можно диагностировать, к примеру перелом пальца, но если у вас есть подозрение на то, у человека закрытый перелом берцовой кости – тогда лучше не медлить и доставить пострадавшего в больницу.

Как правильно оказать первую помощь при закрытом переломе

Независимо от тяжести травмы, переломы сопровождаются травматическим шоком различной степени.

Если в месте перелома есть хотя бы небольшое кровотечение, необходимо срочно обработать рану, а потом наложить плотную повязку, которая не должна слишком сильно сдавливать конечность.

Для того, чтобы обеспечить неподвижность обломков, нужно наложить на поврежденную конечность специальную фиксирующую повязку или, как ее еще называют, шину. Главное, что вам нужно сделать, это обеспечить полную неподвижность суставов ниже и выше перелома. Если не соблюсти это условие, при транспортировке у пострадавшего могут усилиться болевые ощущения, это приведет к еще большему травматическому шоку. В качестве шины вы можете использовать любой материал, имеющийся под рукой.

Оказывая первую помощь при переломе обязательно приложите на место повреждения что-то холодное, лучше всего, если это будет пластиковый пакет со льдом. Подержите лед на поврежденной конечности десять-пятнадцать минут, потом снимите и замените новым.

Если есть возможность, дайте пострадавшему обезболивающее лекарство (подойдет любой препарат, который содержит анальгин).

Как можно скорее доставьте больного в травматологический пункт или вызовите скорую помощь. Особое внимание необходимо обратить на транспортировку пострадавшего: нужно помочь ему принять полулежачее или полусидячее положение. Ни в коем случае не оставляйте его одного!

Лечение закрытого перелома

После того, как пострадавший доставлен в травматологию, врач будет решать, какой вариант лечения закрытого перелома выбрать. Главной целью в лечении перелома является правильное сращивание обломков поврежденной кости, а также восстановление всех основных функций конечности.

Курс лечения перелома зависит, прежде всего, от тяжести повреждения кости. После того, как кости срослись, врач назначает индивидуальный курс гимнастики, физиотерапии или физкультурных упражнений. Все эти упражнения способствуют скорейшей реабилитации повреждённого участка тела после перелома.

Различают три реабилитационных периода после закрытого перелома:

– иммобилизация (практически полная неподвижность поврежденного места);

– постиммобилизация;

– восстановление.

Источник

Закрытый перелом представляет собой полное или частичное нарушение целостности кости, которое не сопровождается повреждением кожи над зоной травмы. Это нарушение характеризуется болевыми ощущениями, отечностью, кровоподтеками. Чтобы справиться с патологией, необходимо устранить смещение и иммобилизовать пораженную область.

Что такое закрытый перелом

Под этим термином понимают разрушение кости в скелете, без разрыва мягких тканей. Такое повреждение обусловлено интенсивным травматическим воздействием на кость или сильным давлением на нее.

Также перелом может быть следствием остеопороза. При этой патологии снижается плотность костной ткани. Она разрушается даже при незначительном воздействии. В медицинской практике чаще всего встречаются переломы рук и ног.

Чтобы полностью восстановить структуру поврежденной кости, необходимо вовремя оказывать первую помощь и быстро госпитализировать пострадавшего. Закрытые переломы можно лечить консервативными или хирургическими методами. Все зависит от особенностей и степени тяжести травмы.

Классификация

Травматологи выделяют разные виды закрытых переломов костей. В зависимости от характера травмы:

- поперечные – линия повреждения находится перпендикулярно к кости;

- косые – костная структура сломана под углом к оси;

- винтообразные – травма имеет спиральную линию и развернутые вдоль оси фрагменты;

- оскольчатые – в этом случае наблюдается множество отломков, без единой линии;

- вколоченные – в такой ситуации наблюдается вклинивание одного костного отломка в другой;

- клиновидные – при этом наблюдается клиновидное искривление;

- компрессионные – в таком случае единой линии нет, но возникают отломки и снижается высота кости.

В зависимости от зоны локализации:

- диафизарный – при этом страдает диафиз костной структуры;

- эпифизарный – повреждается один или два конца кости;

- метафизарный – костный элемент теряет целостность на участке между эпифизом и диафизом.

Переломы бывают легкими или осложненными. Если повреждение получено в детском возрасте, травма называется эпифизеолизом. Она сопровождается нарушением целостности костного элемента в области окостенения.

В зависимости от степени тяжести имеются такие разновидности:

- Без смещения. Это самый простой вариант травматического повреждения. При этом обломки костных структур остаются на месте и не приводят к повреждению кожи и тканей.

- Со смещением. Разновидность повреждения встречается чаще всего и представляет большую опасность. Это обусловлено травмированием сосудов, мышц и связок. Как следствие, возможна серьезная кровопотеря. Самым серьезным видом травмы считается перелом, который расположен в районе грудной клетки. Отколовшиеся костные фрагменты могут травмировать жизненно важные органы.

В зависимости от причин возникновения переломы бывают:

- Травматические – появляются вследствие сильного внешнего воздействия на костные структуры.

- Патологические – связаны с минимальным воздействием на кости, пораженные патологическим процессом. Это может быть туберкулез, опухолевое образование в костной ткани или метастазы другого происхождения.

Признаки

К основным симптомам закрытого перелома относят следующее:

- Боли в поврежденной области. Они усиливаются при движении, нагрузках или ощупывании.

- Искривление пораженного участка. Если сломаны конечности, они удлиняются и меняют форму. При другом повреждении кость может создавать эффект выпирания.

- Снижение двигательной активности. При переломе нарушаются привычные функции человека. При сложных травмах он полностью теряет двигательную активность.

- Появление гематом. Эти образования представляют собой внешние симптомы внутреннего кровотечения.

- Отечность пораженной зоны. Этот симптом обусловлен нарушением локального кровообращения и оттока лимфы.

- Гемартроз. Это состояние связано с травматическим повреждением связочного аппарата и суставов.

- Крепитация. При движении пораженной кости возникает хруст.

При первых же признаках закрытого перелома костей конечностей стоит сразу обращаться к врачу. Если этого не сделать, есть риск появления опасных осложнений. К ним относят следующее:

- хронический болевой синдром в районе травмы;

- искривление поврежденного участка;

- неполное сращение костных элементов;

- частичная или полная утрата трудоспособности;

- появление тромбоза;

- пролежни;

- формирование ложных суставов.

Отличия закрытого от открытого перелома

При закрытом переломе кожные покровы, которые окружают пораженный участок, сохраняют целостность. Если сломанная кость видна на поверхности тела, речь идет об открытом переломе. Он считается более опасным, поскольку вызывает серьезное кровотечение, создающее угрозу для жизни человека. Помимо этого, в открытую рану может попасть инфекция, что повышает вероятность воспаления.

Механизм поражения костных структур одинаков при двух видах перелома. При этом для открытого повреждения характерно нарушение целостности мягких тканей. Поражение становится результатом воздействия определенного предмета. А также к разрыву тканей может приводить острый край пораженной кости.

Есть отличия и в клинической картине. Открытый перелом можно увидеть визуально. К признакам закрытого перелома конечностей относят болевые ощущения и снижение двигательной активности. Иногда поставить точный диагноз и определить характер повреждения помогает только рентгенография.

При закрытом переломе кожа вокруг пораженной кости может становиться фиолетовой, а конечность – опухает. Эти признаки свидетельствуют о внутреннем кровотечении.

Диагностика

Прежде всего травматолог должен провести опрос пациента. Это позволяет специалисту определить причины появления травм и установить примерный характер повреждения.

На следующем этапе доктор выполняет пальпацию поврежденной области. Эта процедура позволяет выявить наличие смещенных отломков костных структур.

После предварительного обследования назначается рентгенография. При этом нужно сделать снимок поврежденного фрагмента и прилегающих суставов. Чтобы получить более детальную картину, врач может порекомендовать дополнительные процедуры:

- компьютерная томография – позволяет визуализировать состояние костей;

- магнитно-резонансная томография – помогает изучить поврежденную кость и прилегающие ткани;

- ультразвуковое исследование пораженного сустава и артроскопия – эти диагностические процедуры требуются при подозрении на внутрисуставные изменения.

При выявлении повреждений нервных структур требуется помощь невролога. Если в ходе диагностики обнаружены поражения внутренних органов, возникает необходимость в консультации узких специалистов.

Первая помощь

При появлении симптомов, характерных для закрытого перелома, пострадавшего необходимо сразу доставить в медицинское учреждение. Однако предварительно поврежденную часть тела рекомендуется обездвижить. Благодаря этому удастся избежать осложнений при перевозке пациента.

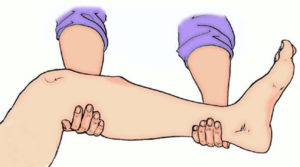

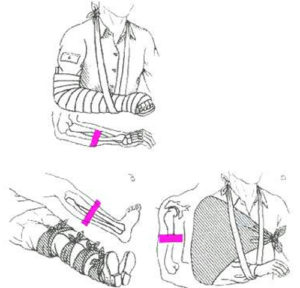

Чтобы обездвижить пострадавшую часть тела человека, стоит использовать шину. Ее накладывают с двух сторон. В качестве шины разрешается использовать предметы, которые имеются под рукой. Их функции может выполнять палка или длинная доска.

При выполнении иммобилизации стоит совершать все движения максимально спокойно, чтобы не испугать пострадавшего. Если травмированный человек впадает в панику, он может совершать лишние движения, которые не позволяют выполнять правильные действия.

После наложения шины ее стоит зафиксировать повязкой или тканью. Не стоит фиксировать изделие слишком крепко или туго. В противном случае есть риск нарушения кровообращения, что лишь усугубит отек.

Почти все травматические повреждения сопровождаются выраженной отечностью. Поэтому специалисты рекомендуют прикладывать к пораженному участку холодные компрессы.

Первая помощь при различных видах закрытых переломов

Чтобы избежать появления опасных осложнений, необходимо оказывать пострадавшему первую помощь в зависимости от локализации перелома.

Кисть предплечье

Руку рекомендуется аккуратно согнуть в локтевом суставе. Это нужно делать под прямым углом. По возможности поврежденную конечность стоит прибинтовать к шине. После этого косынкой необходимо закрепить пострадавшую руку на груди.

Локоть, плечо, ключица

Чтобы придать поврежденной части конечности комфортное положение, стоит воспользоваться пращевидной повязкой.

Нижние конечности

В этом случае рекомендуется обеспечить ноге то положение, в котором она была. Если конечность согнута, не стоит пытаться ее выпрямить. При этом ровную ногу не нужно сгибать.

Чтобы добиться оптимальной степени фиксации, под поврежденную конечность стоит подложить доску или шину, после чего зафиксировать зону перелома повязками или мягкими валиками. Их можно сделать из подручных материалов. А также допустимо прикрепить поврежденную ногу к здоровой.

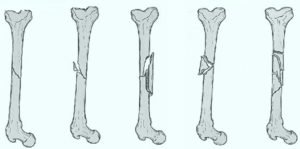

Позвоночник

С первых минут травматического воздействия необходимо запретить пострадавшему любые движения туловищем. Он не должен вставать, садиться или переворачиваться. При этом необходимо аккуратно донести больного до скорой помощи, соблюдая определенные рекомендации. На жесткие носилки пострадавшего кладут на спину, на мягкие – животом вниз.

Если носилок нет, травмированного должны нести 3–5 человек. При этом все отделы его позвоночника должны оставаться неподвижными. Если невозможно сделать корсет для шеи и обездвижить ноги, отдельный человек должен держать голову. Она не должна поворачиваться. Людям, которые находятся без сознания, не требуется давать анальгезирующие препараты.

Череп

При получении закрытого перелома есть риск компрессии мозга. Также существует вероятность его повреждения обломками кости. В этом случае транспортировать пострадавшего рекомендуется на носилках, уложив его на спину. Под шеей стоит расположить валик, сделанный из мягкой ткани.

Челюсти

Если наблюдается повреждение нижней челюсти, ее рекомендуется прикрепить к верхней. Для этого стоит использовать пращевидную повязку. При переломе верхней челюсти в зону между верхними и нижними зубами стоит вставить линейку. Ее нужно прикрепить к черепу бинтом.

Если произошла серьезная автомобильная авария, до прибытия врачей не стоит вытаскивать пострадавших из салона. Если есть переломы, любое неаккуратное движение приведет к движению костных фрагментов и усугублению повреждений внутренних органов.

Особенности лечения

Лечение закрытого перелома проводят двумя способами – консервативным и хирургическим. При этом оценивать состояние пациента должен врач.

При повреждении легкой степени тяжести операция не проводится. В этом случае используется консервативная терапия. Она заключается в репозиции костных структур и дальнейшей фиксации поврежденного участка.

Чтобы добиться нужного результата и минимизировать дискомфортные ощущения, костные фрагменты рекомендуется сопоставлять под местной анестезией. После репозиции на поврежденную область накладывают гипс. Также могут применяться специальные повязки или другие фиксирующие предметы.

Если пациент получил раздробленный или оскольчатый перелом, обездвиживание пораженных костей осуществляют с помощью скелетного вытяжения. Срок иммобилизации определяет врач. Это зависит от характеристик перелома.

К примеру, скелетное вытяжение при получении диафизарного перелома голени применяется в течение 4 недель. После чего накладывают гипсовую повязку, которую требуется носить 3–4 месяца.

Чтобы исключить длительное пребывание в горизонтальном положении и обеспечить сохранение двигательной активности прилегающих суставов на период лечения, применяют аппарат Илизарова.

Хирургическое вмешательство считается самым действенным способом лечения. В этом случае удается добиться более быстрого восстановления костных структур. Благодаря проведению операции удается значительно раньше восстановить двигательную активность.

Суть хирургического вмешательства заключается в фиксации костных структур специальными металлическими предметами. К ним относят пластины, спицы, винты. Также могут применяться штифты или гвозди.

Под местным наркозом хирург проводит фиксацию костных структур с помощью специальных металлических приспособлений. После операции поврежденные участки тоже нужно зафиксировать. Длительность периода иммобилизации подбирает врач. Все зависит от поставленного диагноза.

В течение всего периода лечения и после начала реабилитации пострадавшему проводится массаж и применяются методы физиотерапии. Лечение дома включает выполнение специальных упражнений для разработки поврежденного сустава. Это помогает сделать костные структуры более подвижными и избежать атрофического поражения мышечных тканей.

Реабилитация

Во время восстановления после закрытого перелома больному требуется реабилитация, которая способствует восстановлению двигательной активности и укреплению мышц и связок. Чтобы ускорить процесс восстановления, стоит применять такие методы:

- массаж;

- средства физиотерапии;

- прогревающие процедуры;

- лечебные упражнения;

- гидротерапия;

- диета.

Иногда врачи используют акупунктуру. С помощью иглоукалывания удается улучшить работу организма и ускорить процесс выздоровления.

Длительность периода реабилитации и степень восстановления работоспособности зависят от разновидности травматического повреждения, возрастной категории и состояния здоровья человека.

Если перелом не срастается, возникает потребность в хирургическом вмешательстве в отдаленном периоде. Профилактика направлена на реализацию мер по уменьшению уровня травматизма.

Появление признаков закрытого перелома является основанием для немедленной доставки пострадавшего в медицинское учреждение. На такую травму может указывать болевой синдром, отечность, деформация пораженной области. Чтобы справиться с нарушением и ускорить процесс восстановления, нужно четко следовать рекомендациям специалиста.

Источник

Содержание статьи

- Описание травмы

- Причины

- Что такое смещение

- Разновидности

- Клиническая картина

- Диагностика

- Методы лечения

- Восстановительный период

- Профилактика

Перелом со смещением – это тяжелая травма, в момент которой кость ломается, а отломки расходятся относительно друг друга. В результате изменения правильного анатомического положения, конечность деформируется в сторону укорочения или удлинения, что сопровождается выраженной симптоматикой. Диагноз уточняется после проведения рентгенографии и МРТ. Лечение проводится различными способами: одномоментной репозицией, скелетным вытяжением или хирургическим вмешательством.

Описание травмы

Перелом представляет собой полное или частичное нарушение целостности кости. В результате повреждения образуются отломки, которые могут не изменять своего положения или расходиться в разные стороны. Это происходит под влиянием травматической силы в момент травмы или в результате тяги мышечных волокон.

Смещение отломков может произойти на разных участках кости, но в большинстве случаев ими сопровождаются диафизарные переломы крупных трубчатых костей (бедренной, большеберцовой, костей верхней конечности), а также разломы около суставов и внутри них.

Перелом со смещением может быть изолированным с повреждением окружающих тканей, или сочетаться с другими травмами:

- повреждением грудной клетки;

- разрывом связок, сухожилий;

- вывихом или подвывихом;

- тупой травмой передней брюшной стенки;

- разрывом мочевого пузыря;

- черепно-мозговой травмой;

- повреждением почек и другими.

В тяжелых случаях повреждение сопровождается сдавливанием нервных стволов или разрывом кровеносных сосудов.

Причины

Травмирование происходит при воздействии внешней силы, которая превышает прочность костей.

Частой причиной перелома бывает:

- неудачное приземление при падении с высоты;

- сильный удар;

- криминальный инцидент;

- техногенные катастрофы;

- аварии на производстве и в быту;

- дорожно-транспортное происшествие;

- после завалов домов.

Помимо травматических повреждений, существуют патологические травмы. Они чаще встречаются у людей пожилого возраста. По разным причинам кости теряют гибкость и прочность, вследствие чего костная структура становится хрупкой и повреждается даже при незначительных ударах.

К причинам патологического перелома со смещением относятся:

- остеопороз;

- остеомиелит;

- остеомаляция;

- недостаток кальция и других минералов после длительного приема лекарственных препаратов.

Что такое смещение

Смещение отломков костей относится к частым проявлениям нарушения целостности кости. Степень нарушения положения отломков костей может быть разной степени выраженности: от незначительного сдвига до значительного отклонения от анатомической оси. При этом травмированная конечность деформируется за счет изменения длины.

В практической ортопедии различают первичное и вторичное смещение. Первичное возникает в момент травматизации. Вторичное вызывается тягой мышечных волокон, которые рефлекторно сокращаются и «растягивают» костные отломки в разные стороны. Кроме того, смещение может произойти при неправильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт.

Существует несколько видов направления смещения:

- Косое – характеризуется формированием угла в области смещения. Чаще всего встречается при переломе тела (диафиза) кости, как вторичное осложнение.

- Боковое – диагностируется при расхождении отломков в стороны. Такая форма в основном сопровождает переломы с образованием поперечной линии разлома.

- Продольное – смещение по длине кости происходит при соскальзывании одной части кости относительно другой. Появляется под воздействием мышечного сокращения и приводит к укорочению конечностей.

- Винтообразное – наблюдается при вращении одного из отломков по спиралеобразной траектории.

Разновидности

Переломы со смещением классифицируются в зависимости от механизма воздействия на кость повреждающей силы:

- При компрессионном или сдавливающем воздействии один из отломков вклинивается в другой. Частой локализацией такого повреждения является область на границе диафиза и эпифиза кости (возле сустава). В результате значительного смещения может не наблюдаться, но происходит разрушение поверхностей отломков кости с дроблением.

- Переломы в результате сгибательного движения могут приводить к неполному повреждению, когда в месте излома формируются растрескивания в разных направлениях. Если костная структура не выдерживает и разрушается, то образуется большой костный отломок с острым углом, располагающийся между двумя крупными фрагментами кости.

- Спиралеобразное движение, когда один эпифиз кости остается в зафиксированном состоянии, а другой совершает поворот вокруг своей оси, приводит к винтообразному перелому. Причиной такого повреждения может стать выкручивание верхней конечности, а также, если ступня или кисть остаемся зажатой под или между жестких поверхностей, а предплечье или голень продолжают быстрое движение по спирали.

- В некоторых случаях, когда происходит разрыв связок и сухожилий, отломок кости отрывается и удаляется на большое расстояние. В большинстве случаев самостоятельное схождение кости невозможно.

Перелом со смещением может сопровождаться прорыванием кожного покрова и образованием открытой раневой поверхности.

Повреждение, при котором целостность кожи не нарушается, называется закрытым. Открытые переломы делятся на первичные (в момент травмы) и вторичные, когда острые края отломков повреждают кожу при неосторожном переносе или перекладывании больного.

Учитывая направленность линии разлома:

- поперечный – излом происходит под углом 90 градусов относительно оси кости;

- продольный – повреждение характеризуется параллельным изломом;

- винтообразный – при спиралевидной траектории повреждающей силы;

- косой – когда разлом проходит с образованием угла меньше 90 градусов.

Кость может повреждать в любой части. В зависимости от расположения повреждения переломы делятся на:

- Эпифизарные – разлом происходит внутри сустава, может сопровождаться вывихом. Данный вид травмы возникает в результате выкручивающих движений с удержанием одной части конечности. Как правило, от прямого удара такие повреждения не случаются.

- Метафизарные – линия перелома располагается около сочленения, осложняется повреждением соединительных тяжей (связок, сухожилий). Появляется при компрессионном воздействии параллельно оси конечности.

- Диафизарные – самый частый вид перелома. Целостность кости нарушается в средней ее части. Причиной может стать любое травматическое воздействие.

Клиническая картина

Перелом со смещением характеризуется выраженной симптоматикой:

- появление пронзительной боли в месте повреждения;

- со временем сила болевого синдрома утихает, но высокая интенсивность сохраняется;

- под кожей просматриваются торчащие отломки костной ткани;

- если нарушается целостность кожного покрова, возможно кровотечение;

- на травмированном участке появляются обширные подкожные гематомы, которые могут появиться сразу или проявляться постепенно, в течение нескольких дней;

- конечность сильно деформируется с образованием патологически подвижных участков;

- выраженный отек появляется спустя 2-3 часа, что приводит к усилению болевых ощущений;

- в момент травмы пострадавший может слышать хруст ломающихся костей;

- крепитация, как абсолютный симптом перелома, определяется при пальпации или во время прослушивания через фонендоскоп.

Любой вид смещения приводит к усилению симптоматики. Исключение составляют внутрисуставные (эпифизарные) повреждения. Такие травмы не вызывают невыносимых болевых ощущений, что может ввести в заблуждение больного.

При повреждении нервных волокон к основным признакам присоединяются неврологические проявления:

- нарушение чувствительности кожи;

- периодически возникающее покалывание, жжение;

- ощущение «бегающих мурашек»;

- онемение пальцев на руках или стопах.

Частые осложнения

По наблюдениям врачей, чем больше расходятся кости в результате перелома, тем больший отрезок времени понадобится для возвращения его к привычной жизни. Осложнения могут возникнуть по разным причинам:

- плохой обмен веществ;

- позднее обращение к врачу;

- несоблюдение рекомендаций во время лечения.

В результате неправильного сращения костных отломков может сформироваться ложный сустав, когда наблюдается подвижность кости в месте, где отсутствует сочленение. К другим осложнениям относятся:

- деформация кости с отклонением части конечности в неестественном направлении;

- контрактура или анкилоз при внутрисуставных переломах;

- укорочение травмированной кости;

- наполнение кровью суставной сумки (гемартроз);

- артроз, артрит, дегенеративные изменения костной ткани;

- нарушение нервной проводимости при повреждении нервных стволов.

Диагностика

Уточнение вида и степени тяжести повреждения проводит травматолог по результатам осмотра и рентгенологического исследования. Внешние признаки, дополненные жалобами пациента, позволяют поставить предварительный диагноз. Для определения тактики лечения важно время случившегося и обстоятельства травмы.

Рентгенографическое исследование проводится в нескольких проекциях. По снимку составляется описание с определением типа повреждения, вида смещения и степень тяжести травмы. Для составления полной картины перелома назначается магнитно-резонансная томография. По результатам обследования составляется терапевтический и реабилитационный больного.

Терапевтические мероприятия

Главной целью лечения является возвращение функциональности конечности. При переломе со смещением терапевтические действия первоначально направлены на соединение фрагментов кости.

Чем точнее это будет сделано, тем больше шансов избежать вторичных патологий. Восстановление кости может проводиться одномоментно или в несколько этапов, с использованием хирургического вмешательства и без него.

Методы лечения

- Одномоментное анатомическое восстановление отломков костей проводится общим или местным обезболиванием. Способы соединения выбираются в зависимости от вида травмы. После скрепления фрагментов, накладывается фиксирующая повязка из гипса или полимерных бинтов. Мониторинг за процессом сращения поврежденных тканей, формирования костной мозоли осуществляется при помощи рентгена.

- Для постепенной репозиции закрытым методом применяется техника скелетного вытяжения. Через кость травмированной конечности вводится спица, с последующим подвешиванием груза, масса которого зависит от функционального состояния больного. Регулярная проверка состояния кости осуществляется рентгенографическим исследованием. При необходимости корректируется масса груза или положение ноги для восстановления правильного соотношение костных фрагментов. Это позволит избежать деформации конечности.

- Операция назначается при защемлении между отломками мышечной ткани, нервных стволов или кровеносных сосудов. Показаниями являются неправильно сросшиеся переломы, анкилоз, контрактура сустава. Хирургическое вмешательство проводится под общим наркозом. Сопоставление отростков проводится через трепанационное окно (разрез). Хирург соединяет фрагменты руками, скрепляя их медицинскими скобами, винтами, спицами и другими конструкциями.

Правильное срастание при переломе со смещением обеспечивается ношением жесткой фиксирующей повязки. При несложных травмах допускается ношение тутора (ортеза, который обеспечивает обездвиженность кости). Продолжительность иммобилизации определяется лечащим врачом. Чаще всего гипс носят от 1 до 4 месяцев, определяющее значение имеет формирование костной мозоли.

В качестве медикаментозной терапии назначаются следующие группы лекарственных средств:

- Обезболивающие препараты – Баралгин, Кетопрофен, Нурофен.

- Антибиотики для предупреждения инфицирования – Эритромицин, Цефалексим, Ампициллин.

- Ангиопротекторы, чтобы улучшить обмен веществ и приток крови к поврежденным местам – Актовегин, Вестибо.

- Хондропротекторы для улучшения качества метаболических процессов в костной и соединительной ткани – Структум, Терафлекс, Дона.

Восстановительный период

Реабилитационные мероприятия начинаются сразу после снятия гипса. Для восстановления функциональности конечности применяется комплексный подход:

- физиотерапевтические процедуры;

- массаж;

- лечебную физкультуру.

После вынужденной гиподинамии на травмированном участке ухудшается кровообращение и питание тканей, развивается атрофия мышц. Каждый из методов восстановления улучшает микроциркуляцию в поврежденной конечности, восстанавливает тонус мышц, способствует регенерации тканей.

Массаж проводится квалифицированным специалистом. После 10 сеансов улучшается состояние мышечных волокон, восстанавливается кровоток и трофические реакции. Лечебные упражнения назначаются в ранний период. Комплекс ЛФК составляется лечащим доктором совместно с реабилитологом.

Если пациенту предстоит длительный постельный режим, выполняются упражнения для профилактики пневмонии. В последующем, регулярное выполнение лечебного комплекса способствует укреплению скелетной мускулатуры и восстановлению двигательной функции травмированной конечности.

В период реабилитации назначаются физиотерапевтические процедуры:

- электрофорез;

- УВЧ;

- аппликации с парафином;

- грязевые ванны;

- магнитотерапия;

- лазерные лучи;

- ультразвуковое воздействие.

Продолжительность восстановительного периода зависит от степени тяжести и вида перелома со смещением. В среднем больной восстанавливает от 6 месяцев до 1 года.

Профилактика

Предотвратить перелом со смещением возможно, соблюдая простые рекомендации:

- быть осторожным, не пренебрегать правилами безопасности в быту и на улице;

- носить удобную обувь;

- заниматься физкультурой для укрепления мышц и развития выносливости;

- правильно питаться;

- при увлечении экстремальными видами спорта, использовать профилактические бандажи для предотвращения травматизации.

Если перелома избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и проведения правильного лечения.