Выделяют переломы осколочные

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

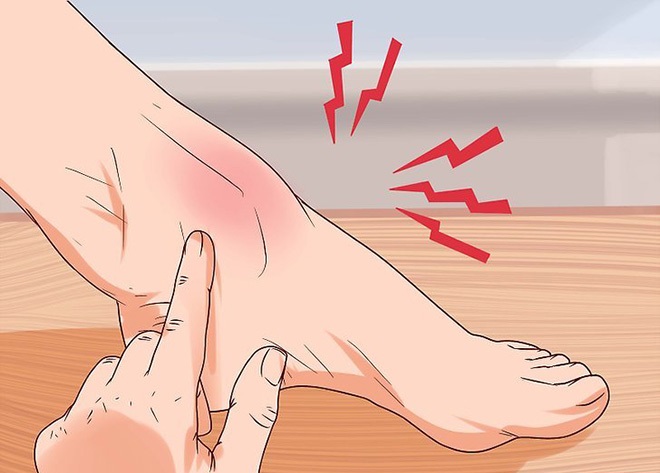

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

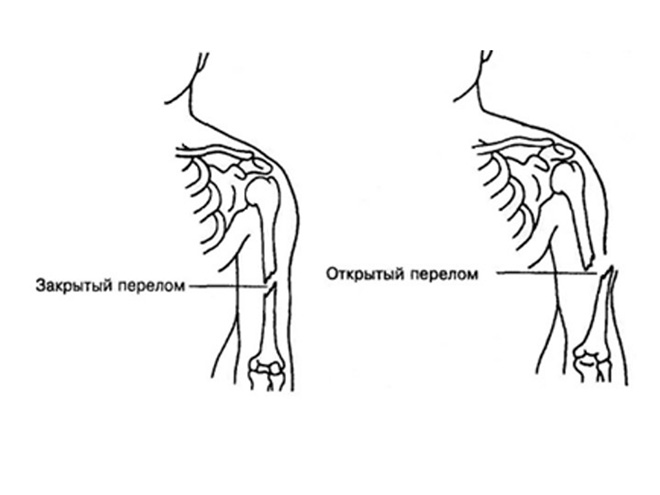

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

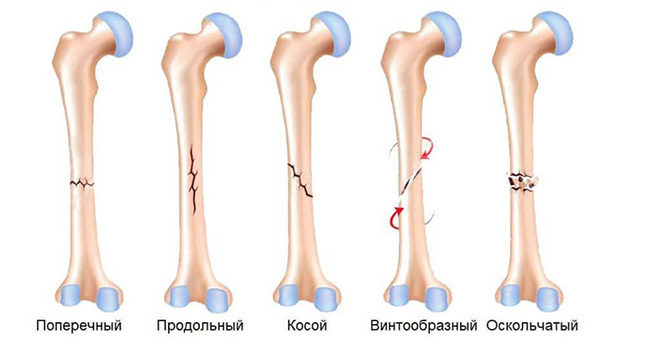

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

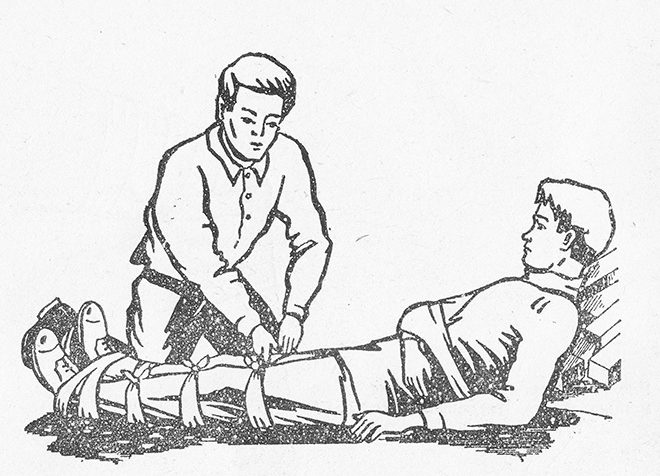

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник

Оскольчатый или осколочный перелом является нарушением целостности кости с формированием трех и более отломков. Это самый сложный тип переломов, который обычно сопровождается смещением. Причиной его возникновения обычно становится действие по оси кости. Возможно также травмирование при перпендикулярном силовом приложении.

Диагностика

Диагноз осколочный перелом выставляют на основании характерных клинических симптомов (неестественное положение конечности, крепитация, нарушенная подвижность и так далее). Помимо этого, обязательно учитываются данные рентгенографии.

Лечение

В зависимости от характера повреждения, возможно проведение консервативного либо оперативного лечения. Далее подробно остановимся на разновидностях такого перелома и выясним, каким образом в каждом конкретном случае осуществляется лечение.

Перелом ключицы со смещением – описание патологии

Оскольчатые (осколочные) переломы этой области обычно встречаются среди взрослых. В большинстве ситуаций целостность косточки нарушается в средней трети, на фоне этого фрагменты смещаются по причине тяги мышц. Пациенты жалуются на боль, движение ограничено, в области повреждения определяют деформацию и отек. На фоне смещения отломков вполне возможно укорочение надплечья. В случае повреждения нерва выявляют нарушения чувствительности. Когда травмируются крупные сосуды вероятно массивное кровотечение. Пальпация при такой травме должна быть очень бережной и осторожной, так как давление на кость может становиться причиной перемещения мелких отломков и разрывов или сдавления интактных сосудов и нервов.

В рамках подтверждения диагноза осколочного перелома со смещением назначают рентгенографию ключицы. Лечебная тактика напрямую зависит от положения костного фрагмента. При отсутствии осложнения производят закрытую репозицию с наложением колец Дельбе (в случае незначительного смещения), повязок Вайнштейна или Сейра. При наличии повреждении плечевого сплетения, а также фрагмента, который направлен острым концом в сторону нервов и сосудов, показано оперативное лечение в форме остеосинтеза ключицы пластиной, спицей или штифтом.

Перелом плечевой кости

Каким еще может быть осколочный перелом руки?

Такая травма может возникать в любом отделе этой части тела. Причиной обычно служит падение на руку, реже речь идет об ударе или выворачивании верхней конечности. В случае повреждения верхней трети (перелом головки или шейки плеча) наблюдают отек с деформацией сустава. Движения при этом резко ограничены. Перелом проксимальных отделов, как правило, протекает относительно благоприятно. Как правило, хорошего результата можно достичь с применением консервативных методик (репозиция и последующая фиксация). При невозможности сопоставления отломков выполняют остеосинтез головки плеча с помощью винтов либо остеосинтеза пластиной или спицами.

При диафизе плеча выявляют деформацию, отеки, крепитацию и патологическую подвижность. Возможно сдавливание или нарушение лучевого нерва либо артерии. При повреждении нижних отделов (перелом межмыщелкового возвышения) локтевой сустав деформирован, отечен, а движения невозможны. В случае перелома диафиза и нижней части плеча нередко появляются трудности в ходе сопоставления отломков.

Тактика терапии выбирается, учитывая осложнения и данные рентгенографии. При повреждении артерии назначают неотложную операцию. В остальных случаях, как правило, проводится репозиция либо накладывается скелетное вытяжение. Когда отломки не удается сопоставить, осуществляется остеосинтез диафиза кости пластиной или спицами. Оперативное вмешательство по восстановлению нервов обычно производится в отдаленном периоде. В случае отсутствия натяжения показан шов нерва, в остальном используют пластику поврежденного ствола.

Переломы кости предплечья

Такие травмы могут быть внесуставными и располагаются в средней, нижней или верхней трети сегмента. К числу внутрисуставных относят осколочный перелом локтевого отростка и головки луча в комбинации с вывихом кости предплечья. При всех вышеперечисленных типах повреждений наблюдают отек и деформацию суставов. Движения при этом резко ограниченные или невозможны вовсе. Тактику терапии определяют с учетом рентгенографии локтевого элемента. Часто требуется оперативное вмешательство в форме остеосинтеза локтевого отростка спицами либо винтами, а, кроме того, резекция головки лучевой косточки.

Диафизарный осколочный перелом руки является достаточно распространенной травмой. Он сопровождается видимой деформацией, подвижностью, отеком, патологией оси конечности. Удержание отломка после репозиции при данной травме нередко становится весьма сложной задачей даже в случае простого поперечного или косого перелома, так как фрагменты смещаются повторно из-за тяги мышц. В случае наличия отломков задача усложняется, поэтому зачастую приходится обращаться к оперативному лечению. Тактика хирургического вмешательства определяется с учетом рентгенографии предплечья. Вполне возможен остеосинтез.

Оскольчатый перелом луча в типичном районе — это также нередкое явление. Обычно наблюдают смещение отломков. Лучезапястные суставы деформированы, отечны, а движения резко затруднены. Крепитация при этом нехарактерна. На рентгенографии выявляют перелом с наличием различного числа фрагментов. В большинстве случаев смещение устраняют в ходе проведения закрытой репозиции, в отдельных ситуациях необходим остеосинтез метаэпифиза луча спицами или пластиной.

Перелом тазовых костей

Оскольчатые переломы таза формируются при интенсивном травмирующем действии (автодорожные травмы, падения со значительной высоты), часто идут в сочетании с нарушением непрерывности кольца и выступают тяжелым повреждением, которое сопровождается развитием травматического шока. Не исключается повреждение переднего и заднего полукольца, боковой массы крестца и вертлужной впадины. Врачи выявляют при этом выраженный болевой синдром. Движения весьма ограничены, помимо всего прочего опора на ноги невозможна, наблюдают вынужденное положение конечностей, которое зависит от вида перелома. Диагноз выставляют на основании рентгенографии таза. При смещении осуществляют скелетное вытяжение.

Осколочный перелом бедра

Такая травма возникает в нижней трети, реже в районе вертела. Оскольчатый шеечный перелом наблюдают очень редко. Повреждение обычно сопровождается болью, отеком, деформацией и возникновением болезненной подвижности. Опора при этом невозможна. При внутрисуставном повреждении определяют гемартроз. Диагноз уточняется на основании рентгенографии бедра.

Терапия

Лечение переломов в данном случае проводится чаще консервативное, с применением скелетного вытяжения. При нестабильном повреждении выполняют остеосинтез изогнутыми пластинами или спонгиозными винтами. Лечение диафизарных переломов может проводиться консервативное (скелетное вытяжение) или оперативное. Хирургическое вмешательство назначают пациентам при невозможности нормально сопоставить отломки из-за интерпозиции мягкой ткани.

Оскольчатый перелом голени

Осколочный перелом ноги в области голени — распространенная травма, которая образуется вследствие прыжка с определенной высоты или удара по голени. Нередко оказывается следствием автодорожных происшествий (бамперные переломы). Повреждение в нижних отделах зачастую возникают при подворачивании конечности. На фоне внутрисуставных переломов верхней трети отмечают боль наряду с гемартрозом, значительным отеком и деформацией коленного сустава. Крепитация может полностью отсутствовать. Такие переломы сопровождаются резкими болями, деформацией, сбоем оси конечности, и патологической подвижностью. Может возникать я деформация в сочетании с выраженным отеком голеностопного сустава.

Лечение осколочных переломов голени чаще осуществляется хирургическое. Врачи выполняют остеосинтез большеберцовой кости винтами. При диафизарном переломе возможно применение скелетного вытяжения на четыре недели, в последующем процесс долечивания происходит в гипсовой повязке. Однако по причине сложности сопоставления значительного числа отломков и необходимости предупреждения контрактур в наши дни при таких травмах все чаще используют оперативные методики в форме остеосинтеза костей голени винтами либо штифтами.

Перелом лодыжки

При переломах лодыжек врачи, как правило, придерживаются консервативных тактик. В том случае, если фрагменты сопоставить в ходе закрытой репозиции не удается, прибегают к проведению остеосинтеза пластиной или натягивающей петлей. Иногда осуществляется трансартикулярная фиксация спицами.

Перелом позвоночника

Бывает ли осколочный перелом позвоночника? Разберемся.

Такая травма встречается очень редко (всего в двенадцати процентах случаев) и является одним из наиболее тяжелых переломов. Свое название патология получила по причине того, что от позвонков отламываются осколки кости, которые могут травмировать спинной мозг, нервы или сосуды. Разновидностью данного перелома выступает взрывной тип. Он характеризуется наличием двух и более осколков (чаще это пять и больше).

В рамках терапии проводят консервативное лечение. Пациенту назначаются обезболивающие средства в виде «Кетанова» или «Кеталонга». На поврежденный район позвоночника надевается специальный корсет или бандаж сроком до шести месяцев.

Переломы пальца и пятки — подробное описание

При осколочном переломе пятки, как и в предыдущих случаях, образуются отломки. Лечение требуется консервативное. Но помимо этого при таких повреждениях, как правило, накладывается скелетное вытяжение за поврежденный палец. Для устранения травмирования пятки осуществляется хирургическое вмешательство в форме открытой репозиции и остеосинтеза спицей. Осколочный перелом пальца заживает быстрее.

Осложнение

У больных с такими переломами, в особенности при множественном и сочетанном травмировании, при открытых повреждениях костей таза или бедер может возникать жировая эмболия наряду с травматическим токсикозом, анемией. Переломы у пожилых пациентов очень часто осложняются пневмонией, а у лиц, которые страдают алкоголизмом, вероятен острый психоз.

При открытых переломах (в особенности при обширном повреждении тканей) возможно нагноение раны в сочетании с остеомиелитом. К поздним осложнениям относят замедленное сращения костей и формирование ложного сустава. Помимо этого возможно неправильное сращение наряду с контрактурой, посттравматическим артрозом, отеками и другое.

Таким образом, при получении подобного рода травмы вне зависимости от района ее расположения необходимо со всей серьезностью отнестись к лечению и соблюдать все рекомендации доктора, так как в противном случае возможны неблагоприятные осложнения.

Источник