Виртуальный перелом бедра

Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела бедра представляют собой нетипичные повреждения. По локализации их можно разделить на четыре типа. Надмыщелковые переломы I типа захватывают зону между мыщелками бедра и соединения метафиза с диафизом. Они являются внесуставными и не связаны с повреждением коленного сустава. Остальные типы относятся к внутрисуставным и включают мыщелковые, межмыщелковые и эпифизарные переломы. Мышцы, окружающие дистальный отдел бедра, при переломе вызывают смещение костных фрагментов.

Четырехглавая мышца бедра простирается по передней поверхности бедра и прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. После перелома бедра в дистальном отделе эта мышца стремится сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости в передневерхнем направлении.

Сгибатели бедра располагаются по задней поверхности большеберцовой кости и крепятся на ее задневерхней поверхности. Они стремятся сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости кзади и вверх.

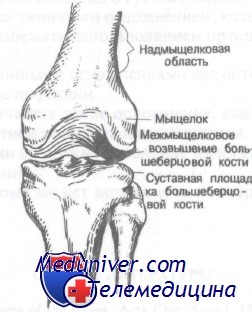

Передняя проекция коленного сустава. Обратите внимание на надмыщелки и мыщелки бедра

Икроножная и камбаловидная мышцы прикрепляются к задней поверхности дистального отдела бедра и после перелома приводят к смещению фрагмента вниз. Типичным комбинированным эффектом действия этих мышц является смещение дистального отломка кзади и вверх. Важно учитывать непосредственную близость к дистальному отделу бедра подколенной артерии и вены, проходящих вместе с большеберцовым и общим малоберцовым нервами.

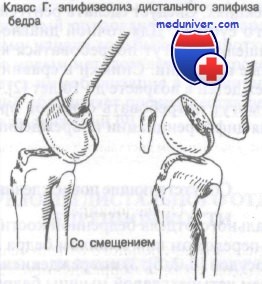

Эпифизеолизы дистального отдела бедра являются нетипичными, но серьезными повреждениями, которые обычны у детей старше 10-летнего возраста. У детей 65% роста конечности в длину происходит за счет костей, составляющих коленный сустав, и особенно за счет дистального эпифиза бедра. Несмотря на анатомически точную репозицию в 25% случаев повреждений II типа по классификации Salter происходит укорочение конечности. Повреждения II типа по Salter являются наиболее частыми из повреждений эпифиза и имеют плохой прогноз в отличие от обычно хороших прогнозов при переломах I и II типа других суставов.

Типичное смещение при надмыщелковых переломах дистального отдела бедра, вызванное тягой сгибателей бедра и четырехглавой мышцы в одном направлении и тягой икроножной мышцы за дистальный фрагмент, что приводит к заднему угловому и поперечному смещению

Переломы бедра классифицируют по четырем типам:

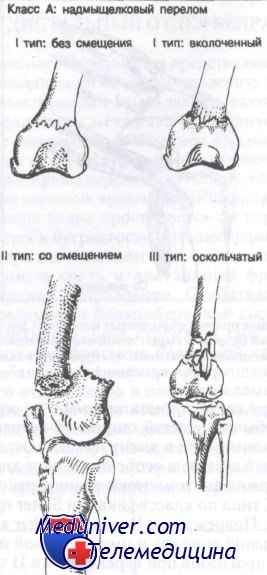

Класс А: надмыщелковые переломы.

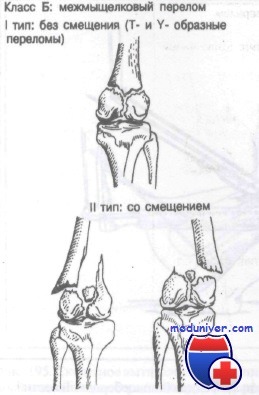

Класс Б: межмыщелковые переломы.

Класс В: переломы мыщелков.

Класс Г: переломы дистального эпифиза, или эпифизеолизы бедра.

Большинство переломов этого типа — результат прямой травмы или воздействия компонента прямой силы. Типичные случаи возникновения этих механизмов наблюдаются при дорожных происшествиях или падении. Переломы мыщелков обычно являются следствием комбинации чрезмерного отведения или приведения с прямой травмой. Эпифизеолизы дистального отдела бедренной кости, как правило, возникают при ударе по внутренней или наружной стороне, что чаще приводит к перелому более слабого эпифиза, чем метафиза. Другой характерный механизм заключается в переразгибании и скручивании колена.

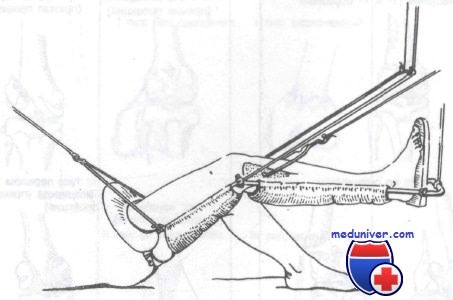

Скелетное вытяжение за проксимальный отдел большеберцовой кости

У больного с переломом дистального отдела бедра могут отмечаться боль, припухлость и деформация поврежденной конечности. В подколенной ямке при пальпации можно определить крепитацию или костные фрагменты. Надмыщелковые переломы со смещением обычно проявляются укорочением и наружной ротацией диафиза бедра. Важно, чтобы при первичном обследовании больного был исследован и документирован неврологический статус поврежденной конечности. Неврологические нарушения встречаются нечасто, но, если они есть и некорригированы, последствия могут быть самые неблагоприятные.

Должно быть исследовано пространство кожи между I и II пальцами ноги, иннервируемое глубокой ветвью малоберцового нерва. Надлежит проверить дистальныи пульс и документировать его наличие. Несмотря на повреждение артерии, может сохраняться наполнение капилляров вследствие хорошего коллатерального кровообращения. Тщательно исследуйте подколенное пространство на наличие пульсирующей гематомы, указывающей на повреждение артерии.

Для выявления этого перелома обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Следует сделать рентгенограммы всего бедра и тазобедренного сустава. Для точной диагностики незначительных переломов мыщелков могут потребоваться косые, тангенциальные и сравнительные проекции. Снимки в сравнительных проекциях следует делать у всех детей в возрасте до 10 лет. Эпифизеолизы дистального эпифиза могут потребовать снимков при варусной и вальгусной нагрузке для дифференциации повреждений связок от повреждений эпифиза.

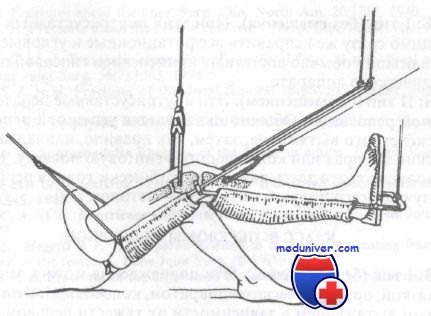

Скелетное вытяжение двумя спицами. Первая спица проведена через проксимальный отдел большеберцовой кости, вторая — дистальнее места перелома через дистальный отдел бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости могут сочетаться с:

1) сопутствующим переломом или вывихом бедра на этой же стороне;

2) повреждением сосудов;

3) повреждением малоберцового нерва;

4) повреждением четырехглавой мышцы бедра.

Лечение перелома дистального отдела бедра

Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию, назначение анальгетиков и срочное направление к ортопеду. Лечение этих переломов варьируется от открытой репозиции с внутренней фиксацией до иммобилизации гипсовой повязкой в зависимости от типа перелома, степени смещения и успеха закрытой репозиции. Переломы сосмещением могут быть репонированы хирургически или с помощью скелетного вытяжения.

После репозиции методом скелетного вытяжения многие авторы предпочитают применять для иммобилизации шарнирный ортопедический аппарат, поскольку он не препятствует раннему началу ходьбы и разработке коленного сустава. Сравнительно новым методом лечения переломов области коленного сустава является иммобилизация в шарнирном ортопедическом аппарате. Последний объединяет преимущества неоперативного лечения и раннего начала движений.

Класс А: надмыщелковые переломы бедренной кости

Класс А: I тип (без смещения). Большинство хирургов предпочитают иммобилизацию этих переломов ортопедическим аппаратом.

Класс А: II тип (со смещением). Как правило, вначале эти переломы лечат скелетным вытяжением. После репозиции рекомендована иммобилизация гипсовым корсетом.

Класс А: III тип (оскольчатые). Лечение варьируется от открытой репозиции и внутренней фиксации до скелетного вытяжения в зависимости от степени повреждения кости.

Класс Б: межмыщелковые переломы бедренной кости

Класс Б: I тип (без смещения). При этих внутрисуставных переломах необходимо сразу же исправить все ротационные и угловые смещения. Иммобилизации обычно достигают применением гипсовой повязки или ортопедического аппарата.

Класс Б: II тип (со смещением). Эти внутрисуставные переломы требуют точной репозиции. Обычно оказывается успешной репозиция методом скелетного вытяжения, затем, как правило, накладывают ортопедический аппарат или колосовидную гипсовую повязку. Многие хирурги полагают, что здесь важна анатомически точная репозиция, которую лучше всего получить открытым методом.

Класс В: переломы мыщелков бедренной кости

Класс В: I тип (без смещения). Эти повреждения можно лечить гипсовой повязкой, ортопедическим аппаратом, колосовидной повязкой или скелетным вытяжением в зависимости от тяжести перелома и выбора хирурга.

Класс В: II тип (со смещением). Рекомендуемым методом лечения является открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс В: III тип (оба мыщелка). Рекомендуется открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс Г: переломы дистального эпифиза бедренной кости

Более трети (36%) этих переломов проявляются варусной или вальгусной деформацией конечности до угла 5° и более. При внутреннем или наружном смещении лечение представляет более трудную задачу, чем при переднем или заднем. Переломы со смещением обычно требуют ручной репозиции под общей анестезией с последующим скелетным вытяжением.

Осложнения переломов дистального отдела бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости сочетаются с несколькими серьезными осложнениями.

1. Лечение этих переломов может осложниться развитием тромбофлебита или жировой эмболии.

2. Неполная репозиция или вторичное смещение отломков могут обусловить замедленное или неправильное сращение.

3. При внутрисуставных переломах может развиться спаечный процесс в суставе, в четырехглавой мышце бедра с развитием контрактуры или фронтальная угловая деформация.

4. Внутрисуставные переломы могут осложниться развитием артрита.

5. Эпифизеолизы бедренной кости часто приводят к нарушению роста поврежденной конечности.

— Также рекомендуем «Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы бедра, костей голени»:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник

Переломы бедра считается распространенным заболеванием, причем чаще встречается у людей пожилого возраста, после 60 лет кости становятся непрочными. Переломы носят разный характер: переломы шейки бедра, с механическим повреждением тела, перелом в нижней части кости.

Повреждения обнаруживают отличительные травмы и признаки, устраняемые с помощью специальных методик. Случается, перелом кости приводит к летальному исходу, если травма носит сложный характер. В пожилом возрасте на месте травмы способно возникнуть новообразование, носящее злокачественный характер. По симптомам перелом шейки бедра показывает собственные характеристики. Когда человек получает подобную травму, ему требуется оказать первую помощь, позже оказывается квалифицированная, медицинскими сотрудниками.

Большого внимания требуют подобные травмы, если человек находится в преклонном возрасте, в отдельных случаях кости потом не способны срастись, человек рискует пожизненно остаться инвалидом. У молодых людей имеются шансы на полное выздоровление, потребуется пройти продолжительный курс лечения.

Перелом бедренной кости

Описание вертельного перелома бедра

Больное место, где произошел перелом, отекает и начинает болеть, человеку становится сложно двигаться, больной полностью теряет способность к самостоятельному передвижению. Врачами назначается два вида лечения: консервативное и операбельное. Если у больного просматривается смещение поврежденных частей тела, пациентам назначается операция.

Многое зависит от оказания первой помощи пострадавшему. Человека требуется положить на ровную поверхность и вызвать скорую помощь. Верхняя часть кости состоит из головки, которая располагается во впадине костей таза, так образуется сустав между тазом и бедром. Под головкой находится тонкая шейка, соединённая с телом кости под углом. Если травма не осколочная, даже пожилой человек вправе рассчитывать, что в скором времени получится свободно передвигаться на собственных ногах. В ином случае возникнут осложнения, требующие операционного вмешательства.

Что такое вертельный перелом

Повреждение способно возникнуть во внутренней части сустава либо располагаться за границами. Переломы шейки бедра подразделяются на несколько видов:

- Капитальный, ломается непосредственно головка.

- Субкапитальный, повреждение происходит под головкой.

- Чрезвертельный, ломается сама шейка.

- Базисцервикальный, разрушение возникает между шейкой и телом.

Вертельная травма

Как правило, переломы такого характера преимущественно возникают у женщин, причинами для возникновения становится остеопороз и понижение тонуса мышц. Из-за анатомического телосложения тазобедренного сустава происходят переломы чаще у женщин.

Травмироваться возможно и в 25 лет, когда человек попадает в аварию либо падает с высоты. Болевые ощущения при переломе ощущаются в зоне паха и в области бедра. Когда вертельный перелом кости произошел в суставной части, боль не настолько резкая, даже слабая, усиливаясь при активных движениях.

Вертельные переломы бедра разнятся особенными болевыми проявлениями, которые становятся сильнее во время пальпации и в движении. Травмированные пациенты часто переносят большие боли, подобные травмы относятся к виду тяжёлых.

Вертельный перелом характеризуется тем, что нижняя конечность поворачиваются в обратную противоположную сторону. Присутствует риск повреждения с отклонением, конечности отличаются размерами. Когда перелом чрезвертельный, человек спокойно приподнимает нижнюю конечность. Когда имеются вертельные повреждения кости, больной, оставаясь лежа, не сможет поднять выпрямленную конечность.

Травма бедра

Отличить вертельные повреждения шейки бедра несложно, немедленно возникает отёк в месте возникновения перелома. Перелом бедренной кости срастается сложно, случается, организм человека не справляется и восстановления не происходит. При отсутствии оперативного вмешательства человек может навсегда остаться инвалидом. Как правило, вертельный перелом имеет единый исход, начинают возникать сильные боли. Если правильно произвести лечение кости, говорят про восстановление без оперативного вмешательства.

Чем опасен чрезвертельный перелом бедра

Чрезвертельный перелом означает нарушение целостности кости в верхней части бедра. Часто замечено, что в медицине отмечаются нарушения в правой ноге. Многие люди правши, активно используют правую руку или ногу. Во время падения человек падает на правую сторону, нередко случай приходится на пожилых людей, плохо контролирующих собственные движения. В силу возраста кости у стариков ослаблены, возникает хрупкость, большинство переломов носят оскольчатый характер.

Если подробно рассматривать чрезвертельный перелом шейки бедра, отмечаются виды:

- Вколоченный перелом, кости не смещаются.

- Вколоченные повреждения, отмечаются смещения шейки.

- Невколоченный перелом, имеются смещения и без него.

Виды переломов

Распознать подобные повреждения несложно, отличаются симптомами:

- Если случился чрезвертельный перелом, человек испытывает сильную боль.

- Когда проходит немного времени, в верхней части начинает образовываться большая гематома.

- Пострадавший не в состоянии поднять ногу, коленный сустав может быть полностью выпрямлен.

- Здоровая нога на несколько сантиметров кажется длиннее поврежденной.

- Чрезвертельный перелом характеризуется повреждениями кровеносных сосудов, на теле человека образуется испарина, дыхание станет учащенным.

- Если врач начнет ощупывать ступню, боль будет отдавать в тазобедренный сустав, особенно чувствуется в области шейки.

Когда произошёл чрезвертельный перелом, при оказании первой медицинской помощи осмотрите больную область, оскольчатый перелом или нет. Стоит предотвратить кровотечение, обезболить поврежденную конечность и провести полную иммобилизацию – конечность остаётся неподвижной, потребуется зафиксировать.

Диагностика и лечение

Сказать с точностью, какой перелом кости у пациента, вертельный или чрезвертельный, вправе исключительно врач рентгенолог, диагностируют заболевание с помощью рентгена. В избранных случаях применяется дифференциальная диагностика, заключается в магнитно-резонансной томографии шейки бедра.

Шейка бедра не покрывается надкостницей, кровообращение большого не замечается, затрудняя выздоровление. В пожилом возрасте лечение бывает бесполезным, кровь не обогащает кости питательными веществами, необходимыми для восстановления. Если характер повреждения оскольчатый, отломанные осколки кости фиксируются плотной соединительной тканью, постепенно образующей рубец.

Выздоровление наступит, если провести операцию. Если человек находится в старческом возрасте, отмечаются противопоказания к проведению операции, он остается инвалидом. Вертельные переломы шейки срастаются хорошо, порой, если перелом не оскольчатый, хирургического вмешательства удается избежать.

Когда человек поступает с такой травмой, чтобы избежать большого болевого шока, пациенту первостепенно обезболивают конечность. В дальнейшем лечение проводит травматолог, который проводит диагностику и узнает, в какой степени тяжести находится поврежденная кость. Уточняется возраст пациента и его индивидуальные особенности.

Пациенты, находящиеся в пожилом возрасте, сохраняют постельный режим, отнюдь не безвредный. Неподвижность приводит к пневмонии и появлению пролежней. Допускать чрезмерную подвижность не стоит, но пациент обязан двигаться.

В случае диагностирования большого перелома пациенту рекомендуется два месяца находиться на вытяжке. Потом лечение не заканчивается, накладывается гипс, на ногу получится наступать еще через три месяца. Заживление отмечается после полугода лечения. Большого внимания требуется к пациенту, неподвижному в силу собственного возраста, таким людям необходима особая забота.

Перелом бедра считается крайне опасным, желательно уделить внимание профилактике, чтобы не столкнуться в дальнейшем с неприятностями. Учитывая многие факторы, влияющие на риск заполучить травму подобного рода, повреждений получится вовсе избежать.

Источник

При огнестрельных переломах бедра производят блокаду бедренного и седалищного нервов. Для блокады бедренного нерва иглу вкладывают непосредственно под пупартовой связкой на 1 см кнаружи от пульсирующей бедренной артерии, на глубину 3—4 см. При этом конец иглы проникает под апоневроз бедра в мышечное пространство, в котором проходит бедренный нерв.

Сюда вводят 0,5%-вый раствор новокаина в количестве 50—60 мл.

Блокада седалищного нерва может быть осуществлена так же, как и блокада бедренного нерва, в положении раненого на спине. Для этого длинную иглу вкалывают несколько кзади и ниже основания большого вертела (который легко прощупывается) и позади бедренной кости, продвигают горизонтально кнутри на 5—6 см (рис 108) и вводят 80—100 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Блокаду седалищного нерва можно делать к при положении раненого на животе или на боку. В этих случаях иглу вкалывают в середину ягодичной складки на проекции седалищного нерва (рис. 109). При закрытых переломах бедра новокаиновые блокады осуществляются посредством введения 30—40 мл 2%-ного раствора новокаина к месту перелома.

Рис. 108. Блокада седалищного нерва. Игла вводится снаружи.

Рис. 109. Блокада седалищного нерва сзади.

В медсб (ОМО) раненых с огнестрельными переломами бедра оперируют только по неотложным (жизненным) показаниям. К числу таких показаний относятся — продолжающееся кровотечение или наличие кровоостанавливающего жгута, обширные разрушения конечности, требующие ампутации, осложнение анаэробной инфекцией. Раненых в состоянии шока задержизают для проведения противошоковых мероприятий, остальных после улучшения иммобилизации, повторного введение антибиотико и обезболивающих средств эвакуируют в специализированный госпиталь.

Первичная хирургическая обработка огнестрельных переломов бедра представляет собой длительную и трудоемкую операцию, которая всегда должна выполняться под наркозом. В госпитале перед операцией осязательно производится рентгенография в двух проекциях. По снимку хирург получает представление о характере перелома, определяет размеры, число и расположение костных отломков. Только при этом условии хирургическая обработка раны может быть осуществлена радикально.

Для успешного выполнения ее при огнестрельном переломе должен быть сделан большой разрез по длине конечности, проходящий через входное или выходное или через то и другое раневые отверстия. Раны широко раздвигают крючками, рассекают фасцию, после чего начинают иссечение разрушенных, измененных по цвету, не сокращающихся и не кровоточащих мышц. Руководствуясь рентгенограммой, находят и удаляют мелкие свободные костные отломки. Более крупные и особенно сохранившие связь с мягкими тканями отломки могут быть оставлены и в дальнейшем фиксированы к стальному стержню. Для полной обработки всего раневого канала может потребоваться нанесение дополнительных продольных разрезов с последующим иссечением тканей в глубине раны.

Если по ходу хирургической обработки обнаруживается разорванный нерв, его сшивают и погружают в глубину мышечной ткани, стараясь отдалить от места, где в последующем будет образовываться костная мозоль. Если ранение сопровождалось перерывом бедренной артерии, то восстановление целости сосуда рекомендуется осуществлять после фиксации отломков стальным стержнем (рис. 110). Такая фиксация отломков при определенных показаниях может применяться в качестве заключительного этапа хирургической обработки раны.

Рис. 110. Огнестрельный перелом бедра (а); произведена фиксация стальным стержнем, имеется повреждение бедренной артерии (б); наложен сосудистый шов (в)

После окончания операции производят контрольную ренгенографию. Рану обильно инфильтрируют раствором антибиотиков и для периодического орошения ими в глубину раны вводят тонкие трубки. Иногда накладывают на нее редкие швы, но чаще оставляют открытой, применяя в последующем отсроченные первичные или вторичные швы.

При закрытых переломах остеосинтез металлическим стержнем следует производить открытым способом. При этом операция выполняется под постоянным контролем глаза и технически более проста. Основные моменты ее осуществляются в следующей последовательности. Обнажают место перелома и в костномозговой канал центрального отломка вводят ретроградно металлический стержень.

Короткими ударами молотка пробивают тонкую пластинку кости на верхушке большого вертела, через небольшой разрез кожи проникают до выступающего конца стержня и выводят его верхний конец наружу. После сопоставления отломков в ране стержень продвигают в костномозговой канал дисталыюго отломка (рис. 111). При раздробленных переломах крупные осколки кости не удаляются, а фиксируются к металлическому стержню с помощью нитей. В большинстве случаев они затем врастают в костную мозоль.

Рис. 111. Стержень проведен в верхний отломок снизу вверх (а), а после устранения смещения — в дистальный фрагмент (б).

В настоящее время для остеосинтеза предложено несколько типов стержней (рис. 112). Лучшими из них являются такие, которые имеют фрезерованные канавки (стержень А. Н. Беркутова и др.). Благодаря этим канавкам достигается более прочное сцепление стержня с костью и исключается возможность периферического смещения дистальной части конечности.

Рис. 112. Типы стальных стержней, применяющихся при лечении переломов бедра.

При очень низких переломах бедренной кости введение металлического стержня лучше производить через надмыщелки ее. Вводят один или два стержня. Для этого подбирают стержни, поддающиеся изгибу в костном канале (рис. 113).

Рис. 113. Фиксация стержнем низкого огнестрельного перелома бедра

Остеосинтез переломов металлическими стержнями производится под эндотрахеальным наркозом с мышечными релаксантами.

После остеосинтеза стальным стержнем, как правило, требуется дополнительная фиксация гипсовой лонгетой, а иногда даже и глухой циркулярной гипсовой повязкой. В тех случаях, когда внутрикостный остеосинтез по тем или иным причинам (шок, анаэробная инфекция, выраженная гнойная инфекция) не может быть применен, поврежденная конечность фиксируется гипсовой повязкой.

Глухая гипсовая повязка при переломах бедра накладывается в специализированных госпиталях с соблюдением тех правил, которые изложены в начале главы. На ортопедическом столе устраняют смещение отломков и производят рентгенографию, после чего приступают к наложению самой повязки. Эвакуация в гипсовой повязке разрешается после того, как повязка высохнет.

В тех случаях, когда имеются противопоказания для наложения гипсовой повязки и по характеру перелома нельзя использовать стальной стержень, в тыловых госпиталях применяют скелетное вытяжение (рис. 114).

Рис. 114. Скелетное вытяжение при переломе бедра.

А.Н. Беркутов

Опубликовал Константин Моканов

Источник