Винтообразный перелом длинных трубчатых костей

Судебномедицинская экспертиза переломов длинных трубчатых костей занимает значительное место при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц.

Механизм переломов длинных трубчатых костей и особенности происходящих при них повреждений костной ткани были в основном изучены клиницистами. Однако в литературе не представляется возможным найти ответ на ряд важных с судебномедицинскои точки зрения вопросов, касающихся повреждения костей. Сюда относится определение по характеру и особенностям повреждений длинных трубчатых костей, с какой стороны был нанесен удар и каково было его направление. Вопрос этот имеет важное значение для органов суда и следствия, так как нередко установление истинного положения потерпевшего в момент травмы оказывается возможным только на основании данных судебномедицинской экспертизы.

Судебномедицинских работ, посвященных анализу переломов длинных трубчатых костей, возникших от действия твердых тупых предметов, в доступной нам литературе мы не встретили.

Мы сделали попытку определить признаки, позволяющие диагностировать направление удара по особенностям и характеру повреждений длинных трубчатых костей.

Для изучения особенностей таких повреждений при ударе твердым тупым предметом мы провели 100 экспериментов на неповрежденных конечностях трупов практически здоровых людей, умерших насильственной смертью. Ряд опытов был проведен на конечностях, покрытых одеждой.

Экспериментальные переломы вызывались воздействием разнообразных по форме твердых предметов, удары которыми наносились при различных положениях трупов, в частности при наличии твердой подкладки под конечностью. Учитывались энергия удара, направление и угол действия силы.

Нарушение кости изучалось на месте, затем часть кости, где локализовалось повреждение, выпиливали, освобождали от мягких тканей и изучали дополнительно.

Результаты экспериментов показали, что при ударе твердым тупым предметом по неповрежденной конечности под углом 75—90° к продольной оси кости целость ее нарушается в месте удара с образованием безоскольчатых или оскольчатых переломов.

Мы не отметили влияния формы ударяющего предмета на характер перелома, что, вероятно, можно объяснить наличием мягких тканей (а в ряде экспериментов — и одежды) на конечности, которые как бы

«сглаживают» неровную поверхность предмета, наносящего травму.

Линия (или плоскость) перелома при такогорода повреждениях костей отличается рядом особенностей. В месте приложения силы линия перелома имеет крупнозубчатый характер, на противоположной стороне — мелкозубчатый.

Направление этой линии, как правило, поперечное. На боковых — от места приложения силы — сторонах она идет в косом направлении.

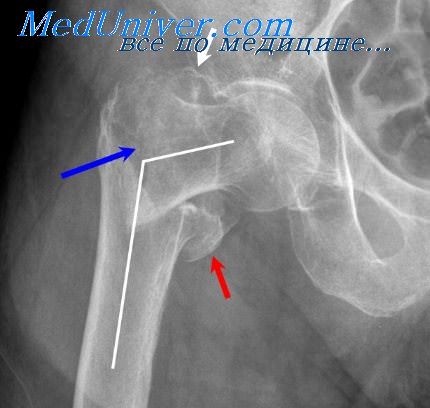

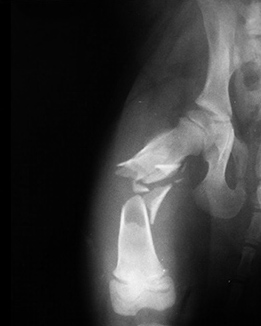

Во всех случаях переломов длинных трубчатых костей, возникших от удара твердым тупым предметом под углом 75—90° к продольной оси кости, были обнаружены трещины компактного вещества кости. Эти трещины отходили от линии перелома на боковых (по отношению к пункту приложения силы) сторонах и образовывали с линией перелома веерообразно расположенные углы, открытые к месту удара (рис. 1).

Если такие веерообразные трещины проходили через всю толщу компактного вещества кости и соединялись между собой, это приводило к образованию осколков.

Рис. 1. Безоскольчатый перелом бедренной кости. Веерообразные трещины на боковой от места удара стороне.

Стрелкой указаны направление и место удара.

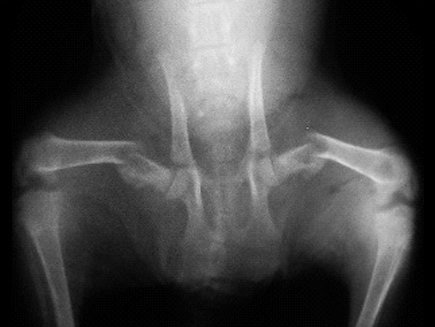

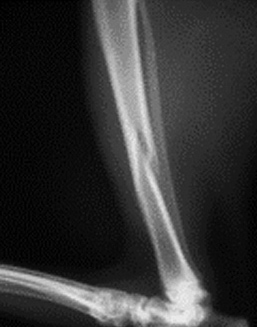

Осколки, имеющие многоугольную (в профиль — треугольную) форму, всегда находились в месте приложения силы. Осколки же полулунной формы располагались, как правило, только на боковых (по отношению к месту удара) сторонах и образовывались за счет пересечения веерообразной трещины с линией перелома (рис. 2).

Рис. 2. Оскольчатый перелом плечевой кости. Стрелкой указаны направление и место приложения силы.

Указанные особенности переломов длинных трубчатых костей (характер зубчатости линии перелома, веерообразные трещины, локализация осколков и их форма), возникших от удара твердыми тупыми предметами, с достаточной четкостью выявлять при рентгеновском исследовании. Это позволило проверить данные наших экспериментов не только при судеономедицинских исследованиях трупов, но и в случаях освидетельствования живых лиц, перенесших травму длинных костей конечностей.

При экспертизе в случаях травмы длинных трубчатых костей твердыми тупыми предметами мы всегда обнаруживали все признаки, которые были выявлены при экспериментальных исследованиях, что позволяло устанавливать направление действия механической силы. Материалы дела, которые, как правило, мы получали после производства экспертиз, во всех случаях подтвердили наши заключения относительно условий возникновения повреждений, в частности о направлении действия механической силы. В качестве иллюстрации практического использования полученных нами данных приводим следующую экспертизу.

В апреле 1958 г. нам пришлось участвовать в экспертизе по поводу эксгумации трупа гр-на Н., 46 лет.

12/XI 1957 г. гр-н Н. был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где, не приходя в сознание, вскоре умер. Шофер, доставивший потерпевшего, на предварительном следствии показал, что он ехал на машине по шоссе и неожиданно увидед сидевшего на дороге человека с вытянутыми в сторону правой обочины дороги (по ходу машины) ногами. Шофер предпринял энергичную попытку свернуть вправо, но при этом, как ему показалось, он переехал через левую ногу сидевшего на дороге человека. Очевидцев происшествия не было.

При судебномедицинском исследовании трупа обнаружена ушибленная рана кожных покровов в правой теменной области; множественный перелом 12 ребер слева; разрыв левого легкого; левосторонний гемоторакс; оскольчатый перелом костей левой голени на -границе средней и нижней третей. Осколки располагались с наружной стороны; на передней и задней поверхностях большеберцовой и малоберцовой костей вее- робразные трещины, образующие с линией перелома углы, открытые кнаружи. На внутренней стороне линии переломов мелкозубчатые, идут в поперечном направлении; на наружной — крупнозубчатые.

Характер повреждения костей левой голени абсолютно исключал переезд через ногу при том положении потерпевшего, о котором говорил шофер.

Экспертной комиссией было дано заключение, что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, могли возникнуть от удара тупыми предметами, возможно, частями движущегося автотранспорта, слева, и не могли возникнуть при обстоятельствах, указанных шофером, доставившим пострадавшего в больницу.

Следствием было установлено, что покойный был сбит незадолго до этого проходившей встречной грузовой автомашиной.

Наши экспериментальные данные и практические наблюдения позволяют считать, что в случаях травмы длинных трубчатых костей представляется возможным при учете других повреждений судить о направлении действия внешнего насилия — удара тупым твердым предметом: 1) в пункте приложения силы осколок кости имеет многоугольную форму, линия перелома — выраженную зубчатость; 2) на стороне, противоположной месту удара, линия перелома имеет мелкозубчатый характер и идет в поперечном направлении; 3) на боковых по отношению к месту удара сторонах возникают трещины компактного вещества кости, образующие с линей перелома углы, открытые к месту приложения силы, а также осколки полулунной формы.

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

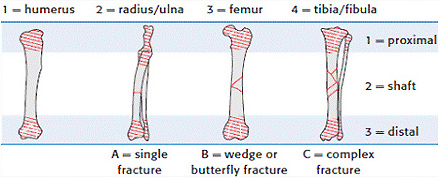

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

Переломы трубчатых костей. Возрастные особенности переломовПри переломах трубчатых костей часто отмечаются следующие виды смещений отломков: 1) боковое, или по ширине; 2) продольное с захождением и расхождением отломков; 3) угловое, или по оси; 4) ротация отломков вокруг продольной оси конечности. Обычпо смещение отломков происходит одновременно в нескольких плоскостях и направлениях. При смещении отломков возможно ущемление между ними мышц, сосудов, нервов (интерпозиция тканей). Переломы могут сопровождаться взаимным смещением суставных поверхностей — вывихами или подвывихами. Эти переломы относятся к группе переломовывихов. Множественный перелом — это одновременный перелом двух или более костей. Перелом, при котором образовалось более двух костных отломков, обозначают оскольчатым. При раздробленном переломе разрушается значительный участок кости с образованием множества отломков. У детей травматические переломы имеют свои особенности. Перелом, как правило, носит изолированный характер. Перелом верхних конечностей наблюдается в два раза чаще, чем нижних. Наблюдаются также травматические эпифизиолизы и апофизиолизы, например эпифизиолизы в области проксимального конца плечевой кости, дистального конца лучевой или бедрепной кости. Это передко заканчивается отставанием роста соответствующего сегмента конечпости. При трансэпифизарных переломах дистального конца большеберцовой кости повреждается медиальный отдел ростковой зоны. Это, как правило, служит причиной отставания роста медиального края большеберцовой кости с последующей варусной деформацией голеностопного сустава. Кости детей более гибкие, поэтому довольно часто наблюдаются поднадкостничные переломы по типу «зеленой ветки» или «ивового прута». При них нарушается целость кортикального слоя, а целость надкостницы сохраняется.

У людей пожилого и старческого возраста на фоне сенильного остеопороза переломы возникают при сравнительно небольшой травме. В основпом это переломы шейки бедренной кости и вертельной области, хирургической шейки плечевой кости, позвоночника, предплечья в типичном месте и некоторые другие. Из-за хрупкости костей переломы, как правило, оскольчатые, края отломков заостренные, что способствует рапепию сосудов и развитию кроветечений в зоне перелома. Сроки заживления перелома — зависят от нескольких факторов, в частности является ли повреждение открытым, осложненным или закрытым, неосложненным, правильно ли сопоставлепы концы отломков, достигнута лн устойчивая их фиксация. Немаловажпое значепие имеет восстановление кровоснабжения в зопе перелома. Для оценки динамики заживления переломов костей и своевременного выявления его нарушений рентгенологическое исследование целесообразно проводить через 7, 14 и 30 дней после начала лечения. При оптимальном, благоприятном сочетании перечисленных факторов наступает первичное заживление костного перелома. Термином «первичное заживление» обозначают один из видов прямого, т. е. без участия фиброзной и хрящевой тканей, заживления, при котором репаративный процесс происходит с формированием небольшого по объему регенерата, сращение наступает быстро с восстановлением нормальной структуры н функции поврежденной кости. Наличие щели между отломками определяет раннее появление интермедиарной мозоли со «сцеплением» концов отломков остеобластической и костной тканью. — Также рекомендуем «Вторичное заживление костей. Осложненные переломы» Оглавление темы «Переломы костей. Рентгенологические признаки переломов»: |

Источник

Смещение

– один из важнейших признаков большинства

переломов. Выраженность смещения может

существенно варьировать – от

незначительного, не представляющего

угрозы для формы и функции конечности,

до грубого, сопровождающегося резким

искривлением и укорочением сегмента.

Смещение может быть вызвано первичными

либо вторичными причинами. Первичной

причиной является воздействие, вызвавшее

перелом. К числу вторичных причин

относятся рефлекторное сокращение и

эластическая ретракция мышц, изменение

положения отломков в результате

неправильного подъема, перевозки или

переноски пострадавшего.

Различают

несколько типов смещения. При угловом

смещении

в области излома образуется угол. Этот

тип смещения встречается при всех видах

диафизарных переломов, может быть

обусловлен непосредственно травмирующим

воздействием, но в большинстве случаев

возникает вторично, под действием

мышечной тяги. Боковое

смещение характеризуется расхождением

костных фрагментов в разные стороны,

такой тип смещения чаще наблюдается

при поперечных переломах.

Смещение

по

длине

встречается наиболее часто и сопровождается

скольжением одного отломка относительно

другого в направлении оси кости. Возникает

при сокращении

мышц, сопровождается выраженным укорочением

конечности. Смещениепо

периферии

наблюдается реже и происходит в результате

поворота одного из фрагментов вокруг

своей оси. Чаще «разворачивается»

периферический отломок. Нередко несколько

типов смещения сочетаются друг с другом,

образуя сложные комбинированные

варианты.

Чем

больше расстояние между сместившимися

фрагментами кости, тем хуже они срастаются.

При нерепонированных и плохо репонированных

переломах часто наблюдается замедленное

сращение и образование ложных

суставов, формируется грубая костная

мозоль, в отдаленном периоде выявляется

нарушение оси, длины, формы и функции

конечности. Любой тип смещения может

сопровождаться ущемлением или повреждением

нервов и сосудов.

При отсутствии своевременной помощи

последствием травмы сосудисто-нервного

пучка могут стать нарушения кровообращения,

парезы, параличи и нарушения

чувствительности. Ущемление мягких

тканей (обычно мышц) между отломками

может препятствовать нормальному

сращению перелома.

Абсолютные показания

к оперативному лечению возникают тогда,

когда при других способах лечения

сращения перелома добиться невозможно

либо когда операция является единственным

способом лечения в связи с характером

повреждений.

• Открытые

переломы.

• Повреждение

отломками костей магистральных сосудов

(нервов) или внутренних органов головы,

позвоночника, груди, живота, таза.

• Интерпозиция

мягких тканей — наличие между отломками

мягких тканей (связки, сухожилия, мышцы).

• Формирование

ложного сустава — образование замыкательной

пластинки, препятствующей сращению

костных отломков.

• Неправильно

сросшиеся переломы с грубым нарушением

функций.

Относительные показания

к оперативному лечению — повреждения,

при которых сращения перелома можно

добиться различными методами, но

остеосинтез даёт наилучшие результаты.

• Неудачные

попытки закрытой репозиции.

• Поперечные

переломы длинных костей (плеча или

бедра), когда правильное удержание

отломков в мышечном массиве весьма

проблематично.

• Переломы

шейки бедра, особенно медиальные (линия

перелома проходит медиальнее linea

intertrochanterica), при

которых нарушается кровоснабжение

головки бедренной кости.

• Нестабильные

переломы позвонков (опасность повреждения

спинного мозга).

• Переломы

надколенника и т.д

26.

Понятие о ране и раневом процессе. Фазы

течения раневого процесса (по М.И.

Кузину). Вторичная раневая инфекция. Ее

профилактика.

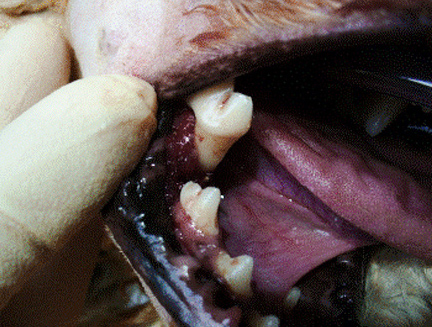

Раной (vulnus) называют

всякое механическое повреждение

организма, сопровождающееся нарушением

целостности покровных тканей — кожи или

слизистых оболочек.

При

наличии раны возможно повреждение и

расположенных глубже тканей, внутренних

органов (ранение мозга, печени, желудка,

кишечника, почек и пр.).

Именно

нарушение целостности покровных тканей

отличает рану от других видов повреждений

(ушиб, разрыв, растяжение). Напри- мер,

повреждение печени, нанесённое вследствие

тупой травмы живота без разрушения

кожных покровов, следует считать

разрывом, а повреждение при ударе ножом

в область живота — раной печени, так как

имеется нарушение целостности кожных

покровов.

В

настоящее время наиболее широко

применяется классификация фаз раневого

процесса по М.И.Кузину (1977), согласно

которой в течении последнего выделяют

три фазы: I фаза — фаза воспаления (1-5

сутки).

В

ней выделяют два периода: период

сосудистых изменений и период очищения

раны от некротических тканей;

1.

Период сосудистых изменений сначала

характеризуется кратковременным

спазмом, а затем устойчивым паретическим

расширением микрососудов, которое

возникает под действием биогенных

аминов. Нарушение кровоснабжения и

изменения проницаемости сосудистой

стенки в зоне поражения вызывает развитие

отека тканей и метаболического ацидоза.

Происходит экссудация плазмы и лимфы,

выход и миграция лейкоцитов в область

раны, дегрануляция тучных клеток, что

создает условия для очищения раны.

2.

Период очищения раны от некротических

тканей. Данный процесс реализуется

нейтрофильными лейкоцитами за счет

фагоцитоза, с последующим внеклеточным

протеолизом ферментами макрофагов,

тканевых и бактериальных ферментов, а

также иммунных реакций. При неосложненном

течении раневого процесса уже на 5-6

сутки большая часть воспалительных

реакций купируется и раневой процесс

переходит в следующую фазу.

П. Фаза

регенерации.

Протекает

в период с 6 до 14 суток с момента травмы.

В ране происходят два основных процесса

— коллагенизация раны и интенсивный

рост кровеносных и лимфатических сосудов

с формированием грануляционной ткани.

Формирование новых кровеносных сосудов

происходит путем почкования старых

сосудов (прямой тип образования сосудов),

а также непосредственно в тканях без

связи с предыдущими сосудами (второй

тип новообразования сосудов). Формирование

грануляционной ткани происходит за

счет пролиферации эндотелиальных клеток

капилляров. Грануляционная ткань

включает в себя большое количество

фибробластов — основная функция которых

образование коллагеновых волокон, что

обеспечивает созревание грануляционной

ткани и образование рубца.

Ш. Фаза

образования и реорганизации рубца и

эпителизации.

В

этой фазе синтетическая активность

фибробластов и других клеток прекращается

и основные процессы сводятся к укреплению

рубца путем построения сетки из эластичных

волокон и появлению поперечных связей

между пучками коллагена. Это приводит

не только к повышению прочности рубца,

но и к его сокращению, носящего название

ретракции. Одновременно происходят

процессы краевой эпителизации раны за

счет эпителиальных компонентов

непораженной кожи. Вследствии репаративных

процессов, происходящих в ране в этой

фазе раневого процесса происходит

полное заживление раневого дефекта.

Вторичная

инфекция

— это та инфекция, которая дополнительно

появляется в ране при отсутствии

асептической повязки или повторно

заносится при несоблюдении правил

асептики и антисептики.

Развитие

раневой инфекции характеризуется

определенной клинической картиной,

проявляющейся как местными, так и общими

изменениями в организме. В ране начинают

проявляться все элементы воспаления:

края ее делаются отечными, гиперемированными,

возвышаются над уровнем кожи, меняется

характер раневого отделяемого, которое

все более становится похожим на гнойное,

появляется местный жар, возможны

лимфангит, регионарный лимфаденит.

Одновременно с этим пострадавшего

начинают беспокоить боли в области

раны, общее недомогание, снижается

аппетит, появляется тахикардия,

температура тела повышается до 38 — 39

°С.

Первая

помощь имеет целью ликвидировать ранние

угрожающие жизни осложнения раны и

предотвратить дальнейшее ее инфицирование.

Наиболее тяжелыми ранними осложнениями

раны являются: кровотечение, развитие

травматического шока, повреждение

жизненно важных органов. Борьба с этими

осложнениями подробно рассматривается

в соответствующих темах. Профилактика

дальнейшего инфицирования проводится

путем удаления посторонних предметов

из раны и ликвидацией загрязнения кожи

вокруг раны, обработкой кожи спиртовыми

растворами антисептиков и наложением

асептической повязки.

В

дальнейшем раны (в зависимости от

характера, локализации, объема и давности

повреждения) подлежат первичной

хирургической обработке (ПХО) с целью

предупреждения развития гнойных

осложнений и создания условий для

заживления первичным натяжением.

Соседние файлы в папке К экзамену

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник