Вертикальный перелом боковых масс крестца

Классификация перелома крестца и его диагностика

Не секрет, что хирургическое лечение переломов крестца является довольно непростой задачей. Хотя такие переломы встречаются относительно редко, они зачастую характеризуются весьма разнообразными механизмами и характером повреждения. Это могут быть переломы, возникающие вследствие высокоэнергетических воздействий, и низкоэнергетические повреждения у пожилых пациентов с остеопорозом. Переломы крестца нередко сочетаются с переломами костей таза и нижних конечностей, могут сопровождаться или не сопровождаться неврологическими осложнениями.

Переломы крестца наблюдаются примерно в 45% случаев переломов костей таза. Тактика лечения переломов крестца зависит не только от характера самого перелома, но и от характера сопутствующих переломов костей таза и поясничного отдела позвоночника. Отдаленные последствия неправильно леченных и нестабильных переломов крестца могут приводить к значительному ограничению функциональных способностей пациента и инвалидности. В статьях на сайте мы остановимся на тактике хирургического лечения переломов крестца, типах таких переломов и результатах их лечения.

а) Анатомия крестца. Крестец является связующим звеном между поясничным отделом позвоночника и тазом, обеспечивая стабильность этого сегмента за счет довольно мощных костных и связочных анатомических структур. Кроме того, крестец является своего рода опорной платформой для поясничного отдела позвоночника и защитой для пояснично-крестцового нервного сплетения. В сагиттальной плоскости крестец имеет характерный кифотический изгиб, величина которого варьирует от 0° до 90°.

Вместе с углом наклона крестца этот показатель помогает оценить выраженность компенсаторного лордоза поясничного отдела позвоночника.

В канале крестца располагаются нервные стволы конского хвоста, которые проходят по всей длине крестца. Каждый из крестцовых корешков спинного мозга покидает крестцовый канал через собственное отверстие. Средний диаметр крестцовых отверстий постепенно увеличивается в каудальном направлении, это объясняет тот факт, что стеноз отверстий со сдавлением соответствующих корешков чаще наблюдается на уровне проксимальных отверстий (S1 и S2) и реже на уровне дистальных (S3 и S4).

Передние ветви крестцовых корешков S2-S5 содержат в своем составе парасимпатические нервные волокна, обеспечивая важную в функциональном отношении иннервацию кишечника, мочевого пузыря и половых органов. Для сохранения нормальной функции этих органов необходимо, чтобы корешки S2-S4 хотя бы с одной стороны оставались интактными. Двустороннее поражение этих корешков с большой долей вероятности будет сопровождаться соответствующим неврологическим дефицитом. Симпатические ганглии нижнего подчревного сплетения располагаются на передненаружной поверхности тел L5 и S1 позвонков и далее кпереди и медиальней границы крестцовых отверстий S2-S4. Задние ветви крестцовых корешков отдают чувствительные волокна ягодичным нервам. В исследовании с участием 44 пациентов с переломами крестца Gibbons7 отмечал, что одностороннее повреждение крестцовых корешков не приводит к изменению тонуса сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря.

В отличие от мощных паравертебральных мышц на уровне поясничного отдела позвоночника задняя поверхность крестца покрыта лишь тонкой пояснично-крестцовой фасцией и многораздельной мышцей. Этот относительно тонкий слой мягких тканей не способен обеспечить на уровне крестца адекватное укрытие тканями задних стабилизирующих конструкций, как, например, на грудо-поясничном уровне.

б) Диагностика перелома крестца. Первичный осмотр пациента должен включать в себя сбор анамнеза и физикальное исследование, в ходе которого особое внимание следует уделить выявлению признаков неврологического дефицита и оценке сопутствующих повреждений мягких тканей. Переломы крестца у пациентов с множественной и сочетанной травмой нередко остаются недиагностированными. Denis et al. показали, что вероятность диагностики переломов крестца выше у тех пациентов, у которых эти переломы сопровождаются развитием неврологического дефицита. В их исследовании переломы крестца были правильно диагностированы только у 51% пациентов, не имевших сопутствующего неврологического дефицита (в отличие от 76% пациентов, имевших такой дефицит).

Одним из факторов, оказывающих влияние на диагностику переломов крестца, является сложность их оценки на основании стандартных рентгенограмм. В большинстве случаев точно выставить диагноз перелома крестца и определить его характер, а также характер других сопутствующих повреждений таза и поясничного отдела позвоночника, позволяет компьютерная томография (КТ) с реконструкцией изображений в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает выявить скрытые переломы. При оценке характера перелома внимание следует обращать на уровень и тип повреждения, заинтересованность пояснично-крестцового и крестцово-подвздошных сочленений, наличие других повреждений тазового кольца.

Ниже перечислены используемые для оценки характера переломов крестца и сопутствующих повреждений таза КТ-проекции, имеющие важное диагностическое значение:

— Аксиальная КТ-реконструкция: смещение фрагментов крестца в передне-заднем направлении.

— Фронтальная КТ-реконструкция: характер смещения вертикальных переломов крестца.

— Сагиттальная КТ-реконструкция: передне-заднее смещение и угловая деформация.

— Аксиальные, фронтальные и сагиттальные реконструкции: степень вовлечения центрального канала крестца и крестцовых отверстий.

Рентгенологическая оценка поперечного перелома крестца со смещением фрагментов (тип Т).

А. Сагиттальная реконструкция. Б. Фронтальная реконструкция. В. Аксиальная реконструкция.

б) Классификация переломов крестца. Для определения характера перелома крестца предложено несколько классификационных систем. Исходя из задач настоящей главы мы будет пользоваться классификационной системой Denis и ее модификациями, которые представлены на рисунке ниже.

1. Классификация перелома крестца Denis. Классификационная система Denis была разработана на основании данных об анатомии крестца, полученных в ходе изучения 39 кадаверных препаратов, и ретроспективного анализа данных о 236 пациентах с переломами крестца. Это ретроспективное мультицентровое исследование на сегодняшний день остается наиболее крупным из исследований, посвященных переломам крестца. Критериями этой системы являются направление, расположение и уровень перелома крестца, на основании которых все переломы крестца разделяют на 3 зоны: зона 1 —переломы, линия которых располагается латеральней крестцовых отверстий, зона 2 — линия перелома проходит через крестцовые отверстия, зона 3 — линия перелома располагается медиальней крестцовых отверстий.

Переломы в зоне 1 — переломы боковых масс крестца, которые, согласно данным литературы, являются наиболее распространенными переломами крестца. В мультицентровом исследовании Denis et al. переломы в 1 зоне составили порядка 50% всех переломов крестца. В 6% случаев переломы в 1 зоне явились причиной неврологического дефицита вследствие повреждения нижних поясничных корешков спинного мозга.

Линия перелома в зоне 2 проходит через крестцовые отверстия. В исследовании Denis эти переломы заняли второе по частоте место (34%), тогда как частота неврологического дефицита при этих переломах была выше и составила 24%, при этом наиболее часто поражались корешки L4, S1 и S2.

Переломы в зоне 3 проникают в спинномозговой канал. Частота этих переломов в исследовании Denis составила 16%, однако они характеризуются наиболее высокой частотой неврологических осложнений (57%).

Классификация Denis не характеризует уровень перелома, который может оказывать значительное влияние на развитие неврологического дефицита. Так, высокие поперечные переломы, захватывающие уровень S1-S3, характеризуются более высокой вероятностью развития нарушений функции мочеиспускания по сравнению с низкими поперечными переломами (S4-S5). В одном из посмертных патолого-анатомических исследований было показано, что пересечение крестцовых корешков спинного мозга наблюдается в 35% случаев поперечных переломов крестца. Поперечные переломы, на которых мы остановимся ниже, являются одним из подтипов переломов 3 зоны по классификации Denis.

2. Подклассификация перелома крестца Roy Camille и модификация Strange Vognsen и Lebech. Подклассификация Roy-Camille и последующая ее модификация Strange-Vognsen и Lebech подразделяет поперечные переломы 3 зоны на типы в зависимости от степени углового смещения и смещения по ширине. Она представлена на рисунке ниже. Согласно этой подклассификации, переломы подразделяются на 3 типа: от наименее тяжелых, характеризующихся только угловым смещением (тип 1), до достаточно тяжелых с выраженной угловой деформацией и полным поперечным смещением (тип 3). К типу 4 относят чисто компрессионные повреждения, этот тип был выделен Strange-Vognsen и Lebech.

— Тип 1: переломы с угловым смещением и без смещения по ширине.

— Тип 2: переломы с угловым смещением и смещением по ширине.

— Тип 3: переломы со смещением на весь поперечник крестца в сагиттальной плоскости.

— Тип 4: оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

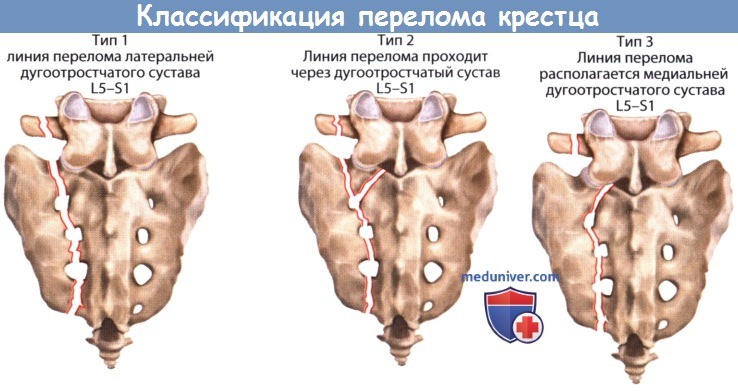

в) Классификация Isler повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника. Повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника обычно являются результатом высокоэнергетической травмы. Варианты таких повреждений могут быть самыми различными — от подвывихов до полного вывиха. Подозревать наличие подобных повреждений следует в первую очередь у пациентов с трансфораминальными переломами крестца со смещением фрагментов — таким пациентам показано проведение КТ. Isler разработал классификацию этих повреждений, основывающуюся на расположении основной линии перелома, проходящей через пояснично-крестцовое сочленение, по отношению к дугоотростчатому суставу L5-S1, что может так или иначе отразиться на стабильности пояснично-крестцового сочленения: тип 1 включает переломы, линия которых располагается латеральней дугоотростча-того сустава, при 2 типе линия перелома проходит через этот сустав, а при 3 типе — медиальней него.

Переломы 1 типа обычно стабильны, тогда как переломы 3 типа считаются нестабильными и нередко требуют хирургического лечения.

Классификация переломов крестца и ее подтипы.

А. Трехзонная классификация Denis.

Зона 1: линия перелома располагается латеральней крестцовых отверстий.

Зона 2: линия перелома проходит через крестцовые отверстия.

К зоне 3 относятся переломы, проникающие в спинномозговой канал, и любые сложные типы переломов.

Б. Подтипы сложных переломов крестца, относящихся к 3 зоне по Denis: Н-тип, U-тип, λ-тип и Т-тип.

В. Подклассификация Roy-Camille переломов 3 зоны по Denis в модификации Strange-Vognsen и Lebech.

Тип 1 —смещение под углом, отсутствие смещения по ширине.

Тип 2 — смещение под углом и по ширине.

Тип 3 — смещение на всю ширину передне-заднего размера крестца.

Тип 4 — оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

Классификация повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника Isler.

— Также рекомендуем «Показания для операции при переломе крестца»

Оглавление темы «Хирургия перелома крестца.»:

- Классификация перелома крестца и его диагностика

- Показания для операции при переломе крестца

- Техника операции задней стабилизации перелома крестца

- Исходы и осложнения операции при переломе крестца

Источник

Переломы или трещины крестца являются сравнительно частой травмой, так как поясничный отдел позвоночника вообще сильно подвержен травматизации. Перелом может быть как со смещением (наиболее опасная травма), так и без смещения.

Последствия такой травмы могут быть крайне серьезны, и в отдельных случаях даже приводят к инвалидности. Адекватное и своевременное лечение существенно снижает риски столь серьезных осложнений, но не исключает их полностью.

В МКБ-10 перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника проходит под кодом «S32». Если сломанный только крестец, то такая травма имеет код «S32.1».

Как можно получить перелом крестца?

Несмотря на то, что пояснично-крестцовый отдел позвоночника достаточно устойчив к внешним воздействиям, его перелом не так уж и редок. Главными причинами перелома крестца обычно являются падения и травмы в дорожно-транспортных происшествиях.

Общие причины перелома крестца:

- Остеопороз – опасное для поясничного сегмента спины заболевание. Остеопороз приводит к хрупкости костей, а учитывая то, что на поясницу постоянно приходится огромная нагрузка, вероятность перелома сильно возрастает. Может возникать усталостный перелом.

- Механические травмы. Любая травма поясничной области может привести к перелому крестца. Даже боковой удар (не в саму поясницу, а в тазовую область) может создать опасность крестцу, в том числе привести к перелому (из-за избыточной ударной энергии).

- Сдавливание тазовой кости в переднезаднем направлении. Такова причина переломов в тех случаях, когда, например, что-то объемное и тяжелое сдавливает тазовую область.

- Чрезмерная физическая нагрузка может привести к стрессовому (стресс-перелом) или даже компрессионному повреждению.

к меню ↑

Последствия перелома крестца: чем это опасно?

Переломы крестца крайне опасны для здоровья пострадавшего: в поясничной области проходит огромное количество нервных узлов и артерий мелкого калибра. Повреждение позвоночника в этом сегменте – часто приводит к повреждению и окружающих тканей.

Анатомия крестца позвоночника

При хороших обстоятельствах все ограничивается необходимостью в длительном лечении и реабилитации. В худшем случае возможна инвалидность: например, если произойдет тяжелое повреждение спинномозговых нервов, при котором они просто не смогут восстановиться.

Кроме того, при оскольчатых повреждениях возможны кровотечения, повреждения соседних органов. В отдельных случаях такие повреждения приводят к несовместимым с жизнью последствиям. Обычно столь серьезные травмы возникают в дорожно-транспортных происшествиях.

Также на фоне перелома возможно развитие недержания кала или мочи, которое может не пройти даже после лечения.

к меню ↑

Классификация крестцовых переломов

Переломы крестца имеют строгую классификацию и делятся прежде всего на два основных вида:

- Неосложненный. Речь идет о «простом» повреждении. Разрывов сосудов и нервов, а также смещения костных отломков не возникает.

- Осложненный. В этом случае все гораздо сложнее и опаснее: травмируются нервы и сосуды, происходит разрыв тазового кольца, смещение осколков костной ткани. Именно при таком течении повреждения обычно и возникает инвалидность.

Также перелом делится и по его направлению:

- вертикальное — травма приходится на правую и левую сторону крестцового сочленения, нередко затрагиваются тазовые кости слева и справа;

- горизонтальное – здесь травма приходится на нижний сегмент крестцового сочленения, в большинстве случаев целостность тазовых костей остается в норме;

- оскольчатый вид — повреждение приводит к образованию костного отломка, сам же перелом имеет неровные края;

- косой вид – травма приходится по диагонали, нередко возникают тяжелые повреждения тазовых костей.

к меню ↑

Симптомы крестцовых переломов

Как бы парадоксально это не звучало, очень часто на фоне перелома крестца не возникает каких-либо интенсивных симптомов. Поэтому заболевание часто упускается из виду на первичном приеме у терапевта в поликлинике.

Обычно единственным симптомом являются боли в нижнем сегменте позвоночного столба, которые отдают в область таза (в том числе с лицевой стороны).

Отек и синяк после перелома крестца

Также могут присутствовать, но гораздо реже, и другие симптомы:

- Скованность в движениях позвоночника, его частичная иммобилизация.

- Возможен переход болей на другие области, в частности иногда присутствуют сильные боли в коленях, боли в ягодицах.

- Возможно развитие внутреннего кровотечения, из-за чего иногда кожные покровы брюшины или даже поясницы приобретают характерный оттенок (как на фото выше).

- Иногда возникают двигательные нарушения, в частности возможно возникновение косолапости, ложного плоскостопия, хромоты.

к меню ↑

Диагностика

Без применения визуализирующих методик диагностики поставить диагноз точно практически невозможно. В том числе из-за того, что болезнь умело «маскируется» под иные неопасные болезни позвоночника (из-за минимальной клинической картины). Также без диагностики перелом можно легко спутать с ушибом крестца: симптоматика этих травм очень похожая, но степень опасности другая, и лечение проводится по-разному.

В большинстве случаев для диагностики достаточно рентгенографии. Но эта методика малоинформативная: она может показать наличие повреждения, но вряд ли сможет выяснить все его нюансы и степень распространения последствий на мягкие ткани.

Поэтому куда эффективнее использовать магнитно-резонансную или компьютерную томографию, причем предпочтение следует отдавать второй процедуре. Компьютерной томограф несколько лучше сканирует костные ткани, чем МРТ.

Диагностику перелома крестца проводят с помощью МРТ, КТ или рентгена

Проблема лишь в низкой дозе лучевой нагрузки, в чем КТ проигрывает МРТ (последняя методика вообще лишена негативного воздействия). Поверхностный осмотр врачом, пальпация позвоночника – все это первичные методы диагностики, которые дают мало информации и опираться на них не стоит.

к меню ↑

Как лечится крестцовый перелом?

Как можно вылечить перелом крестца, и что делать в первую очередь?

Лечение данного повреждения начинается еще на догоспитальном периоде. Когда к пациенту приезжает бригада скорой помощи, проводится первичная терапия (обычно ставится новокаиновая блокада и противовоспалительные средства).

Далее лечить повреждение нужно только в условиях стационара. Там назначается полноценный лечебный комплекс, включающий медикаментозную терапию и, иногда, физиотерапевтическое лечение. При необходимости проводят операцию (например, если произошел оскольчатый перелом).

Также оперативное вмешательство требуется при возникновении нестабильного перелома или при осложнении обычного перелома кровотечением. В таких случаях операцию проводят в экстренном (ургентном) порядке, так как существует угроза жизни пациента.

Самостоятельное лечение подобных повреждений недопустимо, из-за возможности опасных осложнений вплоть до инвалидности или даже смертельного исхода.

к меню ↑

Как долго заживает перелом крестца?

Предсказать конкретные сроки заживления перелома крестца невозможно: все индивидуально, и зависит от сложности травмы, возраста пострадавшего и правильности выбора метода лечения. В среднем процесс реабилитации занимает 1-2 месяца.

Очевидно, что у молодых пациентов повреждение срастается заметно быстрее, чем у людей преклонного возраста. Особенно быстро заживление происходит у детей. У них реже всего наблюдаются отсроченные осложнения после самой травмы или после ее оперативного (хирургического) лечения.

к меню ↑

Лечение перелома крестца (видео)

к меню ↑

Реабилитация после лечения

Последним этапом лечения является реабилитация. Именно в этот период назначается ходьба на костылях: нужно снизить нагрузку на позвоночной столб, иначе пациент вряд ли сможет передвигаться без боли.

Реабилитацию проводят либо в условиях стационара, либо в условиях специального реабилитационного центра. Назначаются физиотерапевтические процедуры, ношение поддерживающих и стабилизирующих позвоночник корсетов, ЛФК (лечебная физкультура).

Врач обязан рассказать больному о том, как лежать на кровати (ведь избыточное давление на позвоночник недопустимо даже во время сна) и как ходить на костылях. При необходимости назначается курс медикаментозной терапии (например, для снятия воспаления или возможных отеков спины).

Желательно придерживаться высококалорийной диеты с большим содержанием фруктов и овощей, для улучшения регенеративных возможностей организма.

Источник