Варусный и вальгусный перелом что это такое

Субкапитальный перелом шейки бедра.

Для диагностики перелома шейки бедра используется методика рентгена на дому.

По рентгено-диагностическим и терапевтическим соображениям мы рассмотрим в этой главе переломы бедренной кости по следующим областям:

1. шейка бедренной кости;

2. область вертелов;

3. подвертельная область;

4. диафиз;

5. дистальный конец бедренной кости.

Перед описанием переломов приведем некоторые рентгеноанатомические особенности области тазобедренного сустава.

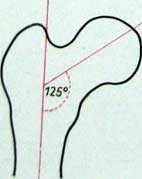

Проксимальный суставной конец бедренной кости образуется шаровидной головкой бедренной кости и сравнительно длинной шейкой. Шейка образует с диафизом так называемый шеечно-диафизарный угол, который — за исключением патологических форм: варусного таза и вальгусного таза — образует тупой угол, уменьшающийся с возрастом. У новорожденного этот угол составляет 140—150°. С возрастом этот угол постепенно уменьшается и в зрелом возрасте составляет 120—130°. Отклонения определяются индивидуальными, конституциональными и половыми особенностями.

Рентгеновское определение шеечно-диафизарного угла возможно только при повороте нижней конечности на 12—15° вовнутрь, в результате чего шейка бедренной кости располагается во фронтальной плоскости. Величина угла меняется в зависимости от ротации бедра. При повороте кнаружи проекция угла увеличивается, при повороте вовнутрь — уменьшается.

Определяемый на заднем снимке медиальный, дугообразный край шейки бедренной кости определяется как дуга Адама. Эта дуга служит ориентиром при классификации переломов шейки бедренной кости, а также при оценке положения гвоздя.

Даже небольшие травмы у пожилых женщин могут приводить к перелому шейки бедренной кости. Вообще этот перелом встречается в различных формах в любом возрасте у лиц обоего пола.

Классификации переломов шейки бедренной кости в различное время основывались на различных данных. На основании клинических данных различались только внесуставные и внутрисуставные переломы. Позже пытались классифицировать переломы на основании их анатомической локализации. Различали: а) медиальные или субкапитальные, б) трансцервикальные и в) базоцервикальные или латеральные переломы шейки бедренной кости.

В зависимости от положения после травмы различали: 1. абдукционные и 2. аддукционные

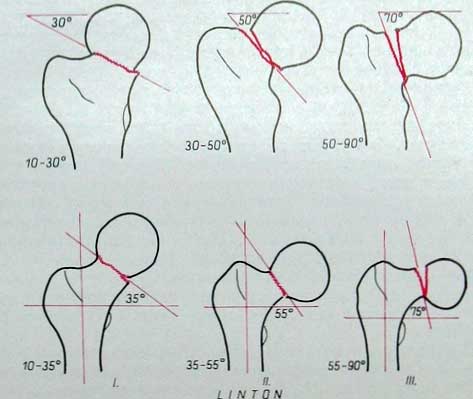

Паувельс, основываясь на механизме перелома, в 1935 году предложил новую классификацию. Так он связывает вклинивание с наклоном плоскости перелома. Сюда он причисляет переломы, при которых определяемый угол не превышает 30°. Это I тип перелома по Паувельсу. При типе II по Паувельсу угол наклона поверхности перелома составляет По методу Паувельса этот угол определяется следующим образом: на рентгеновском снимке (или на бумажной его копии) через плоскость перелома дистального отломка проводится линия . и над ней вторая, горизонтальная вспомогательная линия, пересекающая первую. Величина угла на месте пересечения двух линий (угол наклона) определяет тип перелома по классификации Паувельса (I, II или III). По Паувельсу, горизонтальная вспомогательная линия — это прямая, соединяющая верхние углы суставных впадин. Для определения угла Паувельса делают обзорные снимки всего таза на пленке большого размера 30×40 см. Однако практически при переломах шейки бедренной кости обычно не делаются снимки всего таза. Поэтому мы рекомендуем метод измерения Линтона, который можно осуществить на снимках меньшего формата, где изображается только поврежденная область бедра.

Определение угла наклона плоскости перелома по Линтону производится так: на снимок наносятся ось диафиза и направление плоскости диафизарного угла перелома. Затем от этой линии проводится третья вспомогательная линия перпендикулярно к оси диафиза. Угол, образуемый этой линией и линией, проведенной через плоскость перелома, соответствует углу Линтона. Таким образом, здесь, в отличие от метода Паувсльса, определяется нижний угол. Эти методы отличаются друг от друга лишь тем, что при методе Линтона получаем угол на 5—7° больше. Эта разница возникает в результате того, что диафиз бедренной кости и вертикальная плоскость образуют угол приблизительно в 5—7 (физиологическое положение приведенного бедра).

Независимо от того, каким методом измерения мы пользуемся, нужно стремиться к тому, чтобы центральный луч падал на плоскость перелома при сагиттальном ходе лучей. Для этого конечность поворачивается на 12—15° внутрь, иначе шейка бедренной кости на снимке будет казаться укороченной и поверхность перелома будет иметь овальную форму.

В 1938 г. Нистрём предложил вместо абдукционных и аддукционных переломов различать вальгусные и варусные переломы.

Линтон (1944) разделение по такому признаку считает недостаточным, так как механизм перелома в обоих случаях аналогичен (поворот кнаружи). Разница, по его мнению, заключается только в степени смещения. Линтон разделяет переломы шейки бедренной кости на семь главных групп. Из них следует выделить группу, определяемую им как «интермедиарные переломы». К этому типу относятся переломы без смещения.

Уатсон-Джонс в своей классификации принимает во внимание возраст пострадавшего, прочность костей и соответствующее лечение.

По нашему мнению, с точки зрения практических требований наиболее целесообразно различать переломы шейки бедренной кости по следующей классификации: 1. медиальный варусный тип, 2. медиальный вальгусный тип, 3. латеральные переломы, 4. отслоение эпифиза.

1. Медиальный варусный перелом.

Чаще происходит перелом шейки бедренной кости по медиальному варусному типу (80-85%). Частота различна в зависимости от пола: 2/3 случаев приходятся на женщин, 1/3 — на мужчин. Обычно эта форма перелома встречается в преклонном возрасте, когда кости вследствие остеопороза ломаются даже при незначительных травмах. Встречаются такие переломы и в более молодом возрасте.

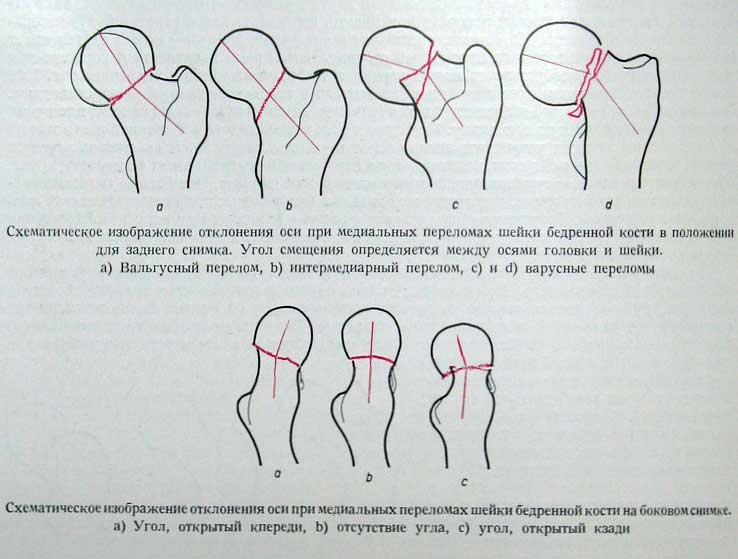

Для этого типа перелома характерно отсутствие вклинивания отломков и открытый в медиальную сторону угол между осью головки и осью шейки. Линия перелома проходит поперечно или косо у места перехода шейки в головку бедра; с головкой отламывается различной величины участок Адамовой дуги. Поврежденная конечность сильно ротирована кнаружи, поэтому задний снимок, сделанный в этом положении, непригоден для точной оценки поверхностей перелома. Проекция шейки укорочена, значительная часть ее покрыта большим вертелом, обе поверхности перелома повернуты кпереди и проецируются друг на друга. Головка бедренной кости в суставной впадине ротирована книзу, ее окружность кажется большей, чем обычно; наклон книзу является одним из признаков варусного положения.

Соответственно значительной ротации кнаружи на рентгеновском снимке малый вертел изображен полностью, шейка укорочена и почти закрыта большим вертелом.

Типичной формой смещения является укорочение, возникающее в результате того, что дистальный обломок смещается краниально, а верхушка большого вертела стоит высоко (в норме она находится на 1 см ниже верхнего края суставной впадины). Может произойти отлом небольших костных фрагментов, которые обычно смещаются кзади и каудально. К этому типу перелома относятся переломы шейки бедренной кости, ранее определявшиеся как трансцервикальные.

Снимки, сделанные при повороте конечности вовнутрь, позволяют точно определить поверхности перелома. На рентгеновском снимке шейка изображается во всю длину, малый вертел меньше или едва заметен, большой вертел виден в профиль и не закрывает шейку.

Поверхности перелома обычно хорошо изображаются на боковом снимке. Наличие открытого кзади угла является почти правилом, при этом дистальный отломок по отношению к головке бедренной кости смещается кзади; головка повернута назад.

2. Медиальный вальгусный перелом.

Медиальные вальгусные переломы, известные также под названием «вклиненные переломы», составляют 2—20% всех переломов шейки бедренной кости. По статистическим данным нашего института, эта форма повреждения составляла 13,4% всех медиальных переломов. Эта группа переломов характеризуется вклиниванием отломков. Вальгусная позиция обычно выражена незначительно. Линтон, изучая эти переломы, отмечает, что не всегда имеет место вальгусная позиция. В некоторых случаях между головкой и шейкой бедренной кости сохраняется нормальный угол. Эту форму перелома Линтон назвал «интермедиарной». В нашей практике также встречались такие виды переломов. Если поврежденная конечность не повернута кнаружи, то на заднем снимке шейка изображается во всю длину. Линия перелома проходит непосредственно на границе шейки и головки бедренной кости перпендикулярно к оси шейки. Оси головки и шейки образуют вальгусный угол. При «интермедиарном» переломе нет отклонения оси во фронтальной плоскости. На рентгеновском снимке в верхней трети перелома видно или пересечение контуров или линии уплотнения тени (вклинившиеся отломки).

При вколоченных переломах нужно определить отклонение оси в сагиттальной плоскости. Этот перелом обычно характеризуется небольшим, открытым кзади углом между головкой и шейкой. Если этот угол будет больше 20°, то перелом не может считаться стабильным и после вправления необходимо оперативное вмешательство (введение гвоздя). Стабильные переломы оперативного вмешательства не требуют.

3. Латеральный перелом шейки бедренной кости.

Это самая редкая форма из всех переломов шейки бедренной кости. Линия перелома проходит точно вдоль латеральной границы, пересекая так называемое основание шейки бедренной кости, не достигая области вертелов. Существенного смещения обычно нет. Может образоваться ротация кнаружи и варусная позиция. На боковом снимке положение оси нормальное, но могут наблюдаться варианты изгиба кпереди или кзади, выраженные в различной степени.

Этот тип перелома по своей локализации близок к переломам вертелов и практически причисляется к ним.

4. Эпифизеолиз.

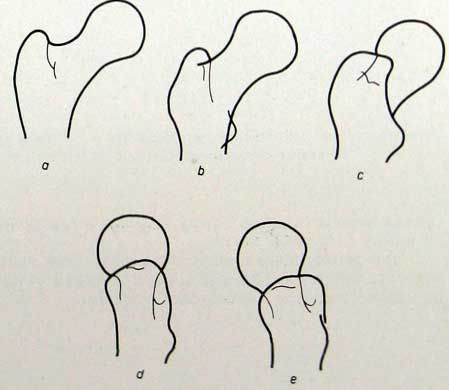

Следует дифференцировать травматическое отделение эпифиза от так называемого coxa vara adolestentium, изменения, возникающего обычно при гормональных расстройствах в период полового созревания, главным образом у мальчиков. Характер изменения можно определить на •основании анамнеза и клинического обследования. Coxa vara adoles? tentium характеризуется на рентгеновском снимке изгибом шейки бедренной кости в форме посоха. При этом шейка немного расширена и дугообразно изогнута. Эпифизарная щель неправильна и может быть шире, чем на здоровой стороне, ход не горизонтальный, как в норме, а почти вертикальный.

Для точной оценки переломов шейки бедренной кости необходимы задний и боковой снимки. Задний снимок производится при повороте бедра кнутри или кнаружи. Для получения снимков и боковой проекции имеется несколько способов. Для получения заднего снимка, при сагиттальном ходе лучей, бедро должно быть повернуто кнутри или кнаружи, используется пленка размером 18×24 см. Центральный луч направляется перпендикулярно на средину тазобедренного сустава. Соответствующая точка на коже определяется таким образом: от середины линии, соединяющей передне-верхнюю ость подвздошной кости с симфизом, перпендикулярно вниз отмеряется 2 см. В зависимости от поворота конечности, вертела, шейка и головка будут изображены на снимке различно.

На снимке, сделанном в среднем положении, малый вертел имеет вид небольшого выпячивания на внутренней стороне. Чем больше конечность поворачивается кнаружи, тем полнее изображается малый вертел, в то время как шейка укорачивается. При полном повороте кнаружи проекции большого вертела и головки бедренной кости совпадают. При повороте кнутри малый вертел становится меньше и наконец полностью исчезает, в то время как шейка изображается во всю длину. По форме и положению головки бедренной кости можно до определенной степени установить направление и степень поворота. В среднем положении участок головки бедренной кости, находящийся в вертлужной впадине, имеет форму полукруга, ямка головки не видна, и суставная щель имеет одинаковую ширину.

Чем больше головка поворачивается кпереди или кзади, тем лучше и полнее она будет видна; при среднем повороте кнаружи ямка головки изображается сбоку и хорошо видна на снимке. При варусном положении контур головки пересекает нижний край вертлужной впадины, а при вальгусном положении — дно суставной впадины.

Боковые снимки могут быть сделаны различно в зависимости от технических условий и от состояния пострадавшего. При наличии только одного рентгеновского аппарата большой мощности, трубку которого трудно установить горизонтально на уровне стола, применяется следующий метод: больной лежит на спине, поврежденная конечность (после обезболивания) сгибается в коленном и в тазобедренном суставах и отводится по возможности так, чтобы бедро прилегало своей наружной поверхностью к столу. Луч направляется перпендикулярно столу на тазобедренный сустав (Лауэнштейн). Сравнительные двусторонние снимки тазобедренного сустава производятся при так называемом положении камнесечения. При этом обе конечности пострадавшего сгибаются в коленном и тазобедренном суставах под прямым углом, максимально отводятся и фиксируются или удерживаются в этом положении, причем центральный пучок лучей направляется вертикально на симфиз.

При наличии передвижного рентгеновского аппарата можно немедленно после повреждения сделать снимок при так называемом медио-латеральном ходе лучей. Больной лежит на спине, поврежденная конечность слегка отведена и вытянута в среднем положении. Здоровая конечность согнута в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом.

Кассета прижимается по длиннику между реберной дугой и крылом подвздошной кости и образует с продольной осью тела угол в 45°. Центральный луч со здоровой стороны направляется на уровне симфиза на передне-верхнюю ость подвздошной кости. Целесообразно приподнять таз, чтобы подложить кассету под ягодичную область. С помощью специальной эластичной пленки или так называемой «седловидной» кассеты можно получить боковой снимок при латеро-медиальном направлении лучей. (Эластичная пленка, фольга — фольга, обладающая особой эластичностью. Используется, например, в случае, если кассету нужно поместить между ногами в изогнутом положении. Кассета тогда особой формы, она изогнута в виде седла, поэтому и называется седловидной. При отсутствии такой кассеты снимок производят лишь при помощи эластичной фольги.)

При свежем повреждении можно без обезболивания делать задний снимок только в случае поворота кнаружи. Поворот вовнутрь весьма болезнен и требует местного обезболивания. То же самое относится и к боковым снимкам.

Наибольший процент переломов шейки бедренной кости принадлежит к этому типу. В механизме перелома принимают участие компоненты перегиба и вращения. На основании классификации Паувельса большинство этих переломов может быть причислено к типу II Паувельса.

Теги: перелом шейки бедра

234567

Начало активности (дата): 26.07.2014 17:15:00

234567

Кем создан (ID): 1

234567

Ключевые слова:

диагностики перелома, шейки бедра, рентгена на дому, переломы бедренной кости по следующим областям, шейка бедренной кости, область вертелов, подвертельная область, диафиз, дистальный конец бедренной кости, области тазобедренного сустава, Проксимальный, суставной, бедренной кости, головкой бедренной кости, шейкой, Шейка, диафизом, шеечно-диафизарный угол, варусного таза, вальгусного таза, Рентгеновское, медиальные, субкапитальные, трансцервикальные, базоцервикальные, латеральные, абдукционные, аддукционные, сагиттальном, лучей, Снимки, конечности, отломки, дифференцировать, травматическое, эпифиза, coxa vara adolestentium, боковой снимки, пленка размером 18×24 см, Центральный луч, стола, симфиз, Кассета,

12354567899

Источник

В раннем возрасте у детей часто возникает деформация нижних конечностей, самыми распространенными формами патологии считаются варус и вальгус. Оба состояния являются серьезной проблемой, требующей обязательного лечения. Без врачебного вмешательства искривление достигает высокой степени, и исправить ситуацию сможет только операция.

Описание заболеваний

В норме голени немного отклонены кнаружи – у мужчин на 5-7 градусов, у женщин – на 10 градусов. У новорожденных все по-иному: оси бедренной и большеберцовой кости формируют угол внутрь на 12-14 градусов. По мере роста положение детских костей выправляется и становится таким же, как у взрослых, к 3-5 годам.

Вальгусная и варусная деформация ног – это состояния, при которых меняется нормальное строение стоп, голеней, колен, что проявляется смещением в ту или иную сторону. Различие в том, что при вальгусе происходит смещение центра пятки вовнутрь в сочетании с изменением высоты свода ступни, а при варусе пятка смещается кнаружи. Варус вызывает неравномерное развитие коленных суставов, наружный мыщелок бедра увеличивается, а голень отклоняется наружу.

Оба состояния меняют распределение нагрузки на икроножные мышцы, в результате чего начинается медленная деформация костей и суставов. Заболевания очень распространены и становятся причиной разнообразных осложнений. При варусе голени искривляются в форме буквы О, а при вальгусе искривление голеней носит Х-образный характер. Порой степень патологии незначительная, и окружающие не обращают на болезнь внимания, но самому человеку это приносит массу проблем – боль, неудобства, нарушения походки.

Кроме настоящей вальгусной или варусной деформации, иногда встречается ложное искривление голеней. В этом случае визуальный дефект объясняется не нарушением строения костей, а особенностями развития мягких тканей. В такой ситуации для лечения обычно хватает ЛФК, лишь в самых тяжелых случаях используют имплантирование протезов. Это нужно только для устранения косметического дефекта.

к содержанию ↑

Основные отличия

О вальгусном искривлении начинают говорить, если расстояние между лодыжками изнутри при плотно сжатых коленях более 4-5 см. Ноги в таком случае вывернуты в виде буквы Х. Внешнее отличие варуса в том, что пятки отставлены далеко друг от друга, а пальцы стоп сильно сближены. Больной не может сдвинуть колени вместе – расстояние между ними аномально большое, и ноги похожи на букву О.

к содержанию ↑

Возраст появления

Оба типа отклонений могут развиться у детей, когда они начинают ходить, а также у подростков во время самого интенсивного роста (скачок приходится на 11-15 лет). Также в возрасте 1-8 лет вальгус, варус могут быть вызваны ношением неправильной обуви. Но все-таки чаще варус становится заметен с года, полностью формируется к 3 годам, когда изменения видны даже без инструментальных обследований. Вальгус развивается медленно, к более старшему возрасту – к 3-6 годам. После рахита вальгус может возникнуть раньше.

к содержанию ↑

Факторы, влияющие на развитие патологий

На организм ребенка при вальгусе и варусе влияют одинаковые факторы, любой из них способен спровоцировать оба заболевания. Вальгус, варус бывают наследственными, но чаще становятся приобретенными. Они возникают под действием:

- нехватки витамина Д, кальция;

- рахита;

- болезней суставов;

- травм;

- плоскостопия;

- сахарного диабета;

- обменных болезней;

- ДЦП.

Иногда такие заболевания возникают у взрослых – на фоне ревматоидного и других видов артрита, после нелеченных травм, из-за ожирения и занятий тяжелыми видами спорта.

к содержанию ↑

Причины возникновения

Основную роль в развитии варуса, вальгуса играют нарушения работы мышц и сбои в минеральном составе костей. Например, при нехватке витамина Д в первые годы жизни коленный сустав и голень деформируются, обретая О-образную форму.

После 4-5 лет, при сохранении дефицита витамина, голени способны менять форму на Х-образную. Любой вид искривления может развиться из-за патологии тазобедренного сустава (дисплазия, болезнь Педжета), болезней поясничного отдела позвоночника. У многих детей причиной проблем становится слабость связок и сухожилий.

к содержанию ↑

Признаки

Во внешних симптомах отличий между варусом и вальгусом много. Вот основные признаки вальгуса:

- начальные стадии могут выражаться только умеренным плоскостопием и небольшим изгибом ног во время ходьбы;

- позже центр пятки перемещается вовнутрь, ноги характерным образом изгибаются (в форме Х);

- колени чрезмерно разгибаются;

- деформируются 1, 2 пальцы ног, на 2-м пальце появляется непроходящая мозоль;

- к вечеру появляются боли в ногах, особенно в коленях;

- на подошвах образуются твердые натоптыши;

- обувь стаптывается с внутренней стороны;

- без лечения возникает сколиоз.

Варус имеет иные признаки:

- пятки смещаются кнаружи;

- колени развиваются неравномерно, их связки растягиваются, мениск сдавливается, суставная щель сужается;

- внутренний мыщелок бедра уменьшается, наружный — увеличивается;

- голень напоминает букву О;

- развивается косолапость;

- при сведении коленей ребенок плачет от боли;

- ходьба вызывает боль, малыш часто падает.

к содержанию ↑

Осложнения

Искривление голеней по типу вальгуса сильно отражается на функции ходьбы и вызывает регулярные подвороты стопы, быстрое развитие вторичного плоскостопия. При варусе плоскостопие возникает чуть медленнее, но неравномерность нагрузки на колени постепенно приводит к остеоартрозу и износу хрящей. При варусе частыми осложнениями становятся отеки ног, болезни позвоночника, необратимые изменения тазобедренных суставов. Оба заболевания могут привести к инвалидности.

к содержанию ↑

Методы лечения

Способы терапии при варусе, а также при вальгусе одинаковы, но методы проведения процедур разные. Лечение включает ношение ортопедической обуви, массаж, физиопроцедуры, ЛФК. Массаж при варусе направлен на разминку мышц внутренней поверхности бедра и голени и на повышение тонуса наружных зон. При вальгусе, напротив, внутренние мышцы напрягают, наружные расслабляют. Аналогичным образом должна подбираться лечебная физкультура. Зато плавание, езда на велосипеде полезны при обоих типах деформации ног.

Операция не выполняется у детей до 5 лет. Позже она может быть назначена при варусе, также при вальгусе. Цель – исправление имеющегося дефекта. Искривленную часть кости ломают, удаляют, после применяют аппарат Илизарова. При варусе операции делают на порядок чаще, чем при вальгусе. Последний лучше поддается консервативной терапии.

к содержанию ↑

Ортопедическая обувь

Применение специальной обуви направлено на удерживание ступней в нормальном положении. Если обнаружен варус, нужно не дать стопе заваливаться наружу, поэтому каблук обуви будет скошен вовнутрь. При вальгусе — в обратную сторону. На стельке есть специальный супинатор-валик для разгрузки мышц.

Профилактика

Для недопущения обоих типов патологий нужно правильно питаться, принимать витамин Д, укреплять иммунитет, заниматься ЛФК. Ребенку следует покупать качественную обувь с высотой каблука от 0,5 см, по возможности, водить его на плавание, больше гулять. Нельзя слишком рано ставить ребенка на ножки, применять ходунки, что вызывает нарушения со стороны стопы и позвоночника.

Вальгус сильно отличается от варуса симптомами и внешним видом конечностей. Обе патологии могут привести к инвалидности, поэтому стоит обращать внимание на походку малыша с самого раннего возраста.

Источник