Устойчивость к переломам

Автор: WaelAtt

Формулировка проблемы

Высокопрочные керамические материалы могут быть использованы для изготовления эстетических и прочных реставраций с опорой на одиночные имплантаты. Ни в одном исследовании не было выявлено, до какой степени, после искусственного старения, отдельные компоненты цельнокерамических реставраций с опорой на одиночные имплантаты устойчивы к переломам.

Цель

Цель данного лабораторного исследования — определить степень устойчивости к переломам цельнокерамических реставраций с опорой на одиночные имплантаты, состоящие из цельнокерамической реставрации из оксида алюминия на различных абатментах, и определить слабейшие компоненты реставрационной системы.

Материалы и методы

Для каждой из трех тестовых групп (n=16) (контрольная группа Ti — титановые абатменты; группа Al — абатменты из оксида алюминия; группа Zr — циркониевые абатменты) были изготовлены сорок восемь индивидуализированных коронок верхних центральных резцов из оксида алюминия. Коронки были зафиксированы по адгезивному протоколу с использованием композитных цементов, затем искусственно состарены методом динамической нагрузки и циклического нагревания. В дальнейшем все образцы были испытаны на устойчивость к переломам под действием компрессионной нагрузки на небные поверхности коронок. Для проверки разницы в значениях устойчивости к переломам были проведены статистические анализы по методу Краскела-Уоллиса и Уилкоксона (a=0.05).

Результаты

Все исследуемые образцы подверглись процессу искусственного старения в смоделированных условиях полости рта. Раскручивание винта не было зафиксировано. Сопротивление продольным переломам в группах Ti, Al и Zr были 1454Н, 422.5Н, и 443.6Н соответственно. Были обнаружены значительные различия в устойчивости к перелому в группе Ti по сравнению с группами Al и Zr (критерий Краскела-Уоллиса, P<0.001). Результаты испытаний в сравниваемых группах Al и Zr не были значительными.

Вывод

Все 3 реставрации с опорой на имплантат имеют потенциал к сопротивлению физиологическим окклюзионным нагрузкам в передней области.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Цельнокерамические реставрации с опорой на одиночно стоящий имплантат состоят из различных компонентов, функционирующих как цельная система. Изучение устойчивости к переломам этих систем обеспечивает клинициста данными о прочности этих реставраций и их применимости. Все виды цельнокерамических реставраций с опорой на имплантат, исследованные в этой работе, показали способность выдерживать физиологические жевательные нагрузки в передней зоне.

Случайное открытие сродства между витальной костью и оксидом титана, называемое остеоинтеграцией, подтолкнуло стоматологов к новой эре реконструктивной стоматологии.

Успешное использование имплантатов при лечении беззубых челюстей было подтверждено в различных клинических исследованиях. Последующее расширение показаний для включения реставраций с опорой на имплантат, также оказалось перспективной концепцией лечения. В дальнейшем обнадеживающие результаты лечения беззубых и частично беззубых пациентов привели к возникновению одиночных реставраций с опорой на имплантаты. Была документально подтверждена клиническая эффективность интегрированных импланта

Источник

Эндодонтическое и терапевтическое лечение незрелых постоянных зубов все еще остается проблемным в стоматологии. Апексификация, которая обычно применяется в таких зубах, очень длительный процесс.

Тонкие стенки каналов и длительность апексификации часто могут послужить перелому корня у шейки. Последние исследования показали, что терапия гидроокисью кальция повышает прочность дентина. Весьма многообещающей заменой апексификации может послужить пломбирование МТА (mineral trioxide aggregate), который выступает как апикальный барьер. МТА обладает отличной биосовместимостью и способностью индуцировать цементо- и остеогенез. Пломбирование данным материалом упрочняет тонкие стенки зуба и сокращает количество переломов. В истории стоматологии для этих же целей применяли различные композитные материалы и цементы. Согласно результатам предыдущих исследований, композитные материалы также прочно связываются со стенками канала и препятствуют перелому корня.

Что же касается МТА, то исследовали приходили к различным мнениям. White и другие ученые установили снижение прочности дентина и объяснили это разрушением белковой составляющей щелочной реакцией материала. В противовес также существует гипотеза, что из-за схожих эластических свойств данный материал должен увеличивать устойчивость к перелому. Вдобавок эти результаты были подтверждены некоторыми другими исследованиями.

Совсем недавно, на рынке был представлен новый, обогащенный кальцием цемент CEM. В составе этого материала входят CaO, SO3, P2O5 и SiO2. СЕМ высвобождает гидроксид кальция в процессе и после пломбирования. Причем антибактериальные свойства данного цемента несколько выше, чем у МТА. Также по сравнению с МТА, при одинаковых адгезивных характеристиках и pH, он обладает большей текучестью и требует меньше времени на его использование. В дополнение у СЕМ низкий цитотоксический эффект, что в принципе схоже с МТА, в отличие от токсичного IRM (Intermidiate restorative material). Еще установлено, что СЕМ обладает прекрасной биосовместимостью и индуцирует образование твердых тканей и восстановление пульпы. Последнее исследование показало высокую способность вызывать восстановление периодонтальных связок и стимулировать цементогенез. Выяснено положительное влияние материала на апексификацию при лечении депульпированных зубов, также он препятствует резорбции корня и весьма полезен при перфорации стенки канала.

В связи с противоречивыми мнениями по поводу MTA и недостаточными сведениями о СЕМ, было проведено настоящее исследование, поставившее целью установить производимый эффект данных материалов на прочность тканей зуба.

Методы и материалы.

Отбор зубов.

Данное ex vivo исследование было проведено на человеческих резцах верхней челюсти, не пораженных кариесом, без искривлений корня и удаленных по причине периодонтитов. Поверхность корня была предварительно очищена, а сами зубы оставлены в 5.25% растворе NaOCl на 10 минут. Затем они осмотрены с помощью x4 увеличительного стекла на предмет трещин и перелома. Мезиодистальные и лабиолингвальные измерения зубов были проведены на уровне эмалево-цементной границы с помощью специальной шкалы. Средние полученные величины — 6.7мм и 6.4 мм соответственно. Зубы, с отклонением от данных показателей более чем на 20%, были исключены из исследования. Конечное количество отобранных зубов — 46. Для хранения зубы опущены в раствор с фосфатным буфером до момента их использования.

Препарирование образцов и раскрытие апекса.

Раскрытие полости зуба производили наконечником на высокой скорости (NSK, Japan) с использованием шаровидного бора и водного охлаждения. Затем корневые каналы были расширены до апекса RaCe файлом 40 (FKG Dentaire Switzerland), тейпером 0,1 и тейпером 0,08, 35. После каждой механической обработки канал промывался 2 миллилитрами физиологического раствора. Для симуляции незрелых зубов, каналы дополнительно расширены Пьезо римерами (# 1-6) (Mani, Japan). Обработка проводилась щадящая, под обильной ирригацией водой, пока ример №6 стал свободно проходить за верхушку. Каналы промыты 6 миллилитрами физиологического раствора. Зубы снова обследовали на предмет трещин. Отобранные образцы случайным образом распределили на три экспериментальные группы (n=12) и контрольную (n=5).

Группа 1 (MTA): белый порошок МТА был смешан с дистиллированной водой согласно инструкции производителя, и затем полученным материалом запломбировали корневой канал до уровня цементно-эмалевого соединения, используя плаггеры (Dentsply, USA).

Группа 2 (группа CEM): цемент CEM (BioniqueSent, Tehran, Iran) был приготовлен согласно инструкции производителя и использован для пломбирования каналов другой партии зубов.

Группа 3: (МТА плюс композит): МТА был замешан и использован для пломбирования зуба, как описано в группе 1. Отличием являлось то, что материалом заполнили только 5 мм апикальной части канала. После данной процедуры, оставшееся пространство было протравлено 37% фосфорной кислотой в течение 15 секунд и затем промыто дистиллированной водой 30 секунд. После этого микробрашью на стенки нанесен бонд с последующим светоотверждением в течение 40 секунд.

Контрольная группа: зубы оставлены не запломбированными.

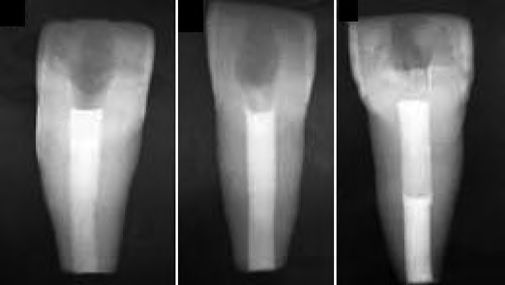

Все зубы подвергли рентгенологическому исследованию с целью подтвердить однородность пломбирования и симметричность стенок каналов (Фото 1).

Зубы были помещены в губку, смоченную PBS, и инкубированы при 37 градусах и 100% влажности в течение 6 месяцев.

Фото 1. Образцы зубов, запломбированные различными материалами.

а – использован MTA (группа 1)

b — использован CEM (группа 2)

с – комбинация MTA и композитного материала (группа 3)

Тест на устойчивость к перелому.

Зубы поместили в блоки самоотверждающейся акриловой пластмассы, не доходя 2 мм до цементно-эмалевого соединения. Блоки представляли собой цилиндры диаметром 1,5 см и высотой 2,5 см. Инструментально проверено совпадение оси зуба с центральной осью акрилового блока. Для предупреждения проникновения пластмассы в полость не запломбированных зубов из контрольной группы, в канал данных образцов была введена специальная пластиковая полоска. Затем все зубы помещены в универсальную тестовую машину (Hounsfield testing equipment, UK). Компрессионная сила со скоростью 5 мм в минуту была наложена в зону цементно-эмалевого соединения с лингвальной стороны долтообразным наконечником. Сила прилагалась под углом 130 градусов к продольной оси зуба в лингво-лабиальном направлении до наступления перелома. Максимальная сила, приводившая к перелому, фиксировалась в Ньютонах (Н).

Статистический анализ.

Средние величины по устойчивости к перелому были сравнены с помощью вариационного анализа и многорангового теста Дункана. Анализ проводился, используя программное обеспечение SPSS («статистический пакет для социальных наук»). Значения p меньше 0,05 приняты как статистически значимые.

Таблица 1: Краткая статистика по компрессионной силе в группах.

Результаты.

Данные по устойчивости к перелому в группах слегка различаются (Таблица 1). Критерий Колмогорова-Смирнова подтвердил правильность полученной информации (p>0,05). Результаты вариационного анализа показали значительную разницу в устойчивости к перелому во всех группах (F (4,40) = 3,104, p=0,026, «эта» в квадрате = 0б237 и значимость = 0,764). «Эта» в квадрате показывает силу взаимосвязи между двумя выборками, а значимость – 76,4% — верное отвержение нулевой гипотезы средних величин. Многоранговый тест Дункана не выявил значительной разницы между MTA+композит и CEM группами с двумя контрольными группами (P<0,01). Группа MTA оказалась значительно устойчивей по сравнению с положительным контролем (p<0,05). Значительной разницы между тремя экспериментальными группами не выявлено.

Обсуждение.

Для повышения прочности незрелых постоянных зубов применялось множество самых различных материалов: композитные, стеклоиономерные, цементы для корневых каналов (Resilon) и другие. Исследования по Resilon показали, что данный материал не проявил никакого усиливающего эффекта. В то же время, есть данные по положительным результатам при применении некоторых бондинговых методик. Однако низкая адгезия к дентину и неплотное прилегание из-за полимеризационной усадки позволяют говорить о серьезных недостатках этих материалов.

В настоящее время пломбирование MTA апикальной части канала является терапией выбора для незрелых зубов. Данные по влиянию MTA на устойчивость к перелому достаточно противоречивые. В связи с этим было проведено данное исследование ex vivo с моделированием незрелых зубов. Cvek разделяет незрелые зубы на 4 группы, согласно стадиям формирования корня. Некоторые исследователи использовали зубы, смоделированные под 1 или 2 стадию по Cvek, однако, на этих этапах корень слишком неустойчив, и симуляция этого периода на зубах ex vivo может привести к образованию трещин дентина, что искажает результат. С другой стороны, почти зрелые зубы на последних стадиях формирования уже не нуждаются в дополнительных мерах укрепления. Именно поэтому для данного исследование была выбрана симуляция 3 стадии формирования корня.

При отборе длина корня была ограничена 9 мм, а апекс образцов расширен с помощью Пьезо римеров (№1-6). Для стандартизации были учтены все параметры при помещении зубов в пластмассовые блоки, проверено отсутствие трещин и разрушений.

Перелом незрелых зубов зачастую происходит при жевании и откусывании. Для симуляции силы, приводящей к перелому, ученые проводили приложение разнообразной силы ко многим участкам зуба в нескольких направлениях (лабиолингвальном, лингволабиальном, вертикальном). В нашем исследовании сила прилагалась под 130 градусами к продольной оси зуба в лингволабиальном направлении, симулируя средний угол при контакте верхних и нижних резцов в I классе окклюзии.

Объем силы также варьирует от 0,5 до 500 мм в минуту. В нашем же случае, для установления устойчивости к компрессии, была выбрана низкая скорость движения наконечника (5 мм в мин.). Однако для симуляции острой травмы рекомендуется выбирать высокую скорость.

В приведенном исследовании сила прилагалась с лингвальной стороны цементно-эмалевого соединения, так как эта точка приложения является наиболее распространенной при переломе. Но следует учитывать, что данные в исследование ex vivo не могут полностью отражать клиническую ситуацию, однако, стандартизация некоторых параметров может сделать возможным сравнение эффектов различных пломбировочных материалов.

Результаты данного исследования показали способность MTA и CEM цемента повышать устойчивость незрелых зубов схоже с внутриканальной бондинговой техникой. Полученный результат схож с итогами предыдущих исследований. Точный механизм этого феномена до конца остается не выясненным. В исследовании Hatibovic-Kofman зубы, леченные MTA, показывали значительное повышение устойчивости к перелому, которое исчезло по истечению 2 месяцев и, что удивительно, снова появилось к году после пломбирования. Авторы связывают данные процессы с активацией МТА тканевого ингибитора металлопротеиназы (TIMP-2) и супрессии матриксной металлопротеиназы (MMP-2 и 14). Так как данное исследование проводилось на неживых удаленных зубах, индукция TIMP-2 остается спорным вопросом.

Данные исследований показывают, что материалы, обладающие схожими эластическими свойствами, могут увеличивать устойчивость твердых тканей зуба. Данная гипотеза также объясняет неудачи в применении гуттаперчи и Resilon для данных целей. Показатели эластичности MTA не доступны, однако, есть цифровой модуль эластичности цементов Portland — это около 1,7 GPa после наложения и 15-30 GPa спустя две недели. Так как эластический модуль дентина равен 14-18,6 GPa, усиливающий эффект применяемых цементов может быть объяснен схожими физическими свойствами тканей зуба и применяемых пломбировочных материалов.

В противоположность вышесказанному, другие ученые полагают, что щелочной характер MTA может ослаблять дентин корня схоже с гидроксидом кальция (подтверждено исследованиями ex vivo). Другая гипотеза – комбинация низкой способности к растяжению MTA и слабой адгезии к дентину могут также отрицательно сказываться на целостности тканей при нагрузке. В данном исследовании запломбированные МТА зубы оказались гораздо устойчивее по сравнению с контролем, хотя малое количество образцов несколько снижает статистическую значимость результатов. Таким образом, итог исследования должен приниматься с осторожностью.

В настоящем исследовании CEM цемент показал отчетливый укрепляющий эффект на незрелые зубы. Механизм этого явления можно считать схожим с таковым для МТА, но из-за нехватки данных по физическим характеристикам CEM точное объяснение полученных результатов еще нуждается в доработке.

Также следует обсудить одну немаловажную вещь касаемо процесса пломбирования с помощью МТА и СЕМ. Необходимым компонентом надежной обтурации канала с помощью МТА является его увлажнение. Однако остается открытым вопрос: какой объем жидкости необходимо применять для максимального получения всех положительных свойств пломбировочного материала. Ex vivo исследование на зрелых зубах показало, что даже абсолютно сухой порошок МТА, конденсированный в канал, может быть адекватно увлажнен всего лишь жидкостью, абсорбируемой через корень зуба. В данном исследовании уровень увлажнения не был затронут. Однако в зубах с несформированной верхушкой имеется широкое сообщение канала зуба с тканевой жидкостью. В приведенном случае поступление жидкости из апикальных, коронарных тканей и даже через тонкие стенки канала, можно считать более чем адекватным для надежной фиксации материала.

Как указывалось ранее, устойчивость зубов, запломбированных МТА, проявляется со временем. Рекомендуется проведение схожего исследование в различные промежутки времени, чтобы полностью выявить эффект используемого пломбировочного материала.

Немаловажным упущенным моментом является роль усталости материала и тканей. Ни одно из проведенных исследований ни применяло циклические нагрузки, перед тем как подвергнуть ткань зуба тесту на перелом. У нас так же не было подходящего оборудования для осуществления данной процедуры, но она является крайне рекомендуемой для получения более точных результатов.

Заключение.

Учитывая все данные, мы можем заявить, что спустя 6 месяцев после пломбирования МТА и СЕМ отчетливо повышают устойчивость к перелому незрелых зубов.

Авторы:

— Amin Salem Milani, исследовательский центр стоматологии и заболеваний пародонта, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

— Saeed Rahimi, кафедра эндодонтии, стоматологический факультет, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

— Zahra Borna, кафедра эндодонтии, стоматологический факультет, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

— Mohammad Asghari Jafarabadi, кафедра статистики и эпидемиологии, факультет здоровья и питания, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

— Mahmoud Bahari, кафедра оперативной стоматологии, стоматологический факультет, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

— Alireza Sighari Deljavan, кафедра эндодонтии, стоматологический факультет, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

Источник

При относительной стабильности костные фрагменты перелома смещаются относительно друг друга при воздействии физиологической нагрузки через зону перелома.

Смещение увеличивается при увеличении прилагаемых нагрузок и уменьшается при повышении жесткости фиксатора.

Точного определения необходимой или допустимой эластичности не существует.

В целом, метод фиксации считается эластичным, если он допускает контролируемые межфрагментарные смещения при физиологических нагрузках.

Поэтому все методы фиксации, за исключением компрессии, могут рассматриваться как эластичная фиксация, обеспечивающая относительную стабильность.

Имплантаты

Имплантаты — устройства, как внешние фиксаторы, интрамедуллярные стержни или внутренние фиксаторы, обеспечивают относительную стабильность. Степень эластичности может варьировать и определяется тем, как хирург применяет устройство и как оно нагружается.

Все перечисленные фиксаторы допускают межфрагментарную подвижность, которая может стимулировать образование мозоли. Однако неправильное применение устройств может сопровождаться чрезмерной подвижностью и подавлять сращение.

Внешние фиксаторы

Внешние фиксаторы обычно обеспечивают относительную стабильность, хотя некоторые циркулярные фиксаторы могут применяться с приложением компрессии и обеспечением абсолютной стабильности.

Унилатеральные внешние фиксаторы нагружаются эксцентрично и демонстрируют асимметричные механические свойства. При нагрузке в плоскости проведения винтов Schanz их жесткость выше, чем в плоскости, перпендикулярной им.

Циркулярные фиксаторы проявляют практически одинаковые свойства во всех плоскостях, поэтому смещение костных фрагментов относительно друг друга в основном аксиальное.

Жесткость стабилизации перелома с помощью внешних фиксаторов зависит от следующих факторов:

- тип примененного имплантата, например винты Schanz и штанги;

- геометрическое расположение этих элементов относительно друг друга и относительно кости, т.е. одноплоскостная, двухплоскостная или циркулярная фиксация;

- соединение фиксатора с костью, например винты Schanz, натянутые спицы.

Стабильность фиксации зависит от следующих наиболее важных факторов:

- жесткость связующих штанг;

- расстояние между штангами и осью кости;

- чем жестче штанги и чем ближе они расположены к оси кости, тем более стабильна фиксация;

- количество, расположение и диаметр винтов Schanz или спиц и их натяжение.

Межфрагментарная подвижность фрагментов перелома при монолатеральной внешней фиксации под воздействием нагрузки является комбинацией осевых, сгибательньк и поперечньк смещений. Применение двухтрубчатого фиксатоpa при частичной нагрузке в 200-400 Н приводит к межфрагментарным движениям с амплитудой до нескольких миллиметров и стимулирует образование мозоли.

Внешний фиксатор — единственная система, позволяющая хирургу управлять эластичностью фиксации путем регулирования фиксатора без дополнительного хирургического вмешательства.

Такая техника, называемая динамизацией, может применятъся для изменения нагрузок в зоне перелома по мере прогрессирования фащения.

Суть ее заключается в увеличении расстояния между штангами и костью иди уменьшении количесгва штанг. Кроме того, некоторые типы внешних фиксатаров обеспечивают возможность аксиального телескопирования для стимуляции процесса заживления.

Интрамедуллярные стержни

Классический стержень Kimtscher обеспечивает хорошую стабильность в отношении сгибательных нагрузок и срезающих усилий перпендикулярно его оси, но он практически не противодействует скручиванию и не может предотвратить аксиальное укорочение (телескопически).

Устойчивость к скручиванию самого стержня с прорезью невелика, и взаимодействие стержня и кости при торсионных и аксиальных нагрузках также нестабильно. Поэтому в прошлом эффективное применение этого интрамедуллярного стержня в основном ограничивалось простыми поперечными или короткими косыми переломами, которые не склонны к укорочению и противодействуют ротационным усилиям за счет взаимозацепления фрагментов.

Достоинством стержня Kimtscher является то, что его эластичность стимулирует образование мозоли.

Внедрение блокируемых интрамедуллярных стержней, а также цельных и канюлированных стержней, позволило преодолеть многие из этих ограничений. Стержни с блокированием лучше противостоят ротационным и осевым нагрузкам.

Стабильность при таких нагрузках зависит от диаметра стержня, геометрии и количества блокирующих винтов и их пространственного расположения. Устойчивость к сгибательным нагрузкам зависит от плотности фиксации стержня в костномозговом канале и протяженности зоны перелома.

Единственным недостатком стержней с блокированием является непостоянная жесткость конструкции в системе кость-имплантат.

Отверстия для блокирования больше, чем диаметр блокирующих винтов, что облегчает блокирование «методом свободной руки». Конструкция допускает некоторую подвижность в зоне контакта стержня с блокирующими винтами даже при низких нагрузках.

Такая подвижность может снижаться за счет введения большего количества блокирующих винтов или применения систем с угловой стабилыюстыо фиксации, как например стержень для болыпеберцовой кости системы Expert.

Внутренние фиксаторы и мостовидные пластины

Пластины, перекрывающие многооскольчатый перелом на манер внешних фиксаторов, обеспечивают эластичное шинирование. Жесткость этого метода внутренней фиксации зависит от размеров имплантата, количества и положения винтов, качества соединения винтов и пластины, фиксации винтов в кости.

Эти параметры определяются дизайном пластины (напр. блокирование винтов), типом кости (кортикальная или спонгиозная) и степенью остеопороза. Механика такого типа фиксации детально обсуждается в главах, посвященньк мосговидному остеосинтезу и внутренним фиксаторам.

Остеосинтез пластинами с обеспечением относительной стабильности следует применять только при многофрагментарных переломах, но не при переломах с простой конфигурацией, так как для них характерна высокая частота замедленной консолидации или несращений. При остеосинтезе простых (напр. метафизарных) переломов следует использовать методы, обеспечивающие абсолютную стабильность.

Механобиология непрямого, или вторичного, сращения перелома

Подвижность отломков стимулирует формирование мозоли и ускоряет сращение. По мере созревания мозоль становится жестче, межфрагментарная подвижность значительно уменьшается, что делает возможным перекрытие щели перелома жесткой костной мозолью.

На ранних стадиях сращения при наличии в основном мягких тканей перелом выдерживает большие деформации или большие растяжения тканей, чем на более поздних стадиях, когда мозоль содержит в основном кальцифицированную ткань.

Механизм воздействия механических факторов на сращение перелома разъясняется теорией растяжения Perren. Растяжение является деформацией материала (напр. грануляционной ткани в щели перелома) при приложении заданной нагрузки.

Растяжение выражают как изменение длины (Д1) относительно ее первоначального значения (1) при приложении заданной силы. Таким образом, оно не имеет единиц измерения и часто выражается в процентах. Величина деформации, которую ткань может выдержать без нарушения функции, варьирует в значительной степени.

Интактная кость устойчива к растяжению до 2% (до наступления перелома), тогда как грануляционная ткань выдерживает до 100% растяжения.

Костное перекрытие дистальной и проксимальной частей мозоли может наступать только если локальные напряжения (т.е. деформации) меньше напряжений, которые способна вьвдержать волокнистая кость.

Таким образом, жесткая мозоль не перекроет щель перелома, если подвижность его фрагментов слишком велика. Природа решает эту проблему увеличением объема мягкой мозоли, что приводит к уменьшению деформаций тканей в зоне перелома до уровня, позволяющего костное сращение.

Этот адаптационный механизм неэффективен, если щель перелома в значителыюй степени сужена, так как при этом возникающая подвижность отломков приводит к чрезмерному растяжению формирующихся тканей. Таким образом, чрезмерная нагрузка в зоне перелома, сопровождающаяся избыточной подвижностью отломков, плохо влияет на процесс сращения на поздних стадиях консолидации.

На клеточном уровне, где происходят фундаментальные процессы регенерации кости и тканевой дифференциации, ситуация является более сложной. Биомеханические условия, такие как растяжение и гидростатическое давление, неравномерно распределяются в пределах костной мозоли. Механорегуляция клеток мозоли представлена системой обратной связи, в которой сигналы создаются прилагаемыми нагрузками и корректируются тканями мозоли.

Механическая нагрузка ткани мозоли вызывает локальные биофизические стимулы, которые улавливаются клетками. Эта связь может регулировать фенотип, пролиферацию, апоптоз и метаболическую активность клеток.

При изменениях внеклеточного матрикса и сопутствующих изменениях свойств ткани биомеханические стимулы, вызываемые механическими нагрузками, корректируются и вызьшают различные биофизические сигналы даже при одинаковых нагрузках.

При нормальном сращении перелома этот процесс обратной связи стабилизируется после оссификации мозоли и восстановления исходного кортикального слоя. Сами биофизические сигналы и способы их действия по достижению биологических реакций являются предметом продолжающихся исследований.

Было установлено несколько алгоритмов механорегуляции, которые связаны с некоторыми аспектами сращения перелома, но они требуют дальнейших подтверждений. Трансформация этих стимулов во внутри- и внеклеточные изменения активно исследуется; таким образом, для лечения замедленной консолидации и несращений могут появиться как физические, так и молекулярные методы лечения.

При шинировании перелома смещения фрагментов относительно друг друга зависят от следующих факторов:

- величины внешней нагрузки;

- жесткости шины;

- жесткости тканей, перекрывающих щель перелома.

Многооскольчатые переломы выдерживают большие смещения между двумя основным фрагментами, так как общее смещение распределяется между несколькими плоскостями, что уменьшает локальное напряжение или деформации в линиях перелома. В настоящее время имеются клинический опыт и экспериментальные доказательства того, что гибкая фиксация может стимулировать образование мозоли, ускоряя тем самым сращение перелома.

Это наблюдается при диафизарных переломах, фиксированньк интрамедуллярными стержнями, внешними фиксаторами или мостовидными пластинами.

Если межфрагментарные деформации избыточны (нестабильность) или щель перелома слишком велика, то перекрытие перелома за счет твердой костной мозоли может не наступить, несмотря на хорошее потенциальное образование мозоли, при этом развивается гипертрофический ложный сустав.

Возможности стимуляции образования мозоли небезграничны и могут быть недостаточными, если требуется заполнение большого диастаза. В таких случаях динамизация (разблокирование интрамедуллярного стержня или внешнего фиксатора) может обеспечить костное сращение за счет консолидации щели перелома и увеличения его жесткости.

Формирование мозоли требует некоторой механической стимуляции и не происходит, если микроподвижность недостаточна. При излишней жесткости фиксации или слишком широкой щели перелома деформации в зоне перелома слиписом малы, что приводит к замедлению консолидации или несращению.

И снова динамизация может быть решением проблемы. Если пациент малоподвижен, чтобы нагружать оперированную конечность, то примененная извне нагрузка может быть способом стимуляции формирования мозоли.

Консервативное лечение переломов

Консервативнее лечение требует закрытой репозиции для восстановления осевых соотношений. Последующая стабилизация поддерживает отломки во вправленном положении…

Подробнее…

Остались вопросы?

Нужен совет врача?

Врачи всех специальностей ответят на беспокоящие Вас вопросы! бесплатно!

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Источник