Трепанация при вдавленном переломе

22 февраля 2018947,6 тыс.

Местонахождение наиболее важных органов любого живого существа, даже совершенно неизвестного, легко определить по максимальной степени защиты: самое толстое место панциря, самые крепкие кости, самые глубокие складки и т.д. В отношении человека природа или, точнее говоря, эволюция тоже отлично «знала», как и что защищать в первую очередь: сердце, легкие, но особенно – спинной и головной мозг. На вершину иерархической биопирамиды человека вознесло не сердце, – оно есть у всех высших скелетных многоклеточных, – а его уникальная центральная нервная система, исключительно сложная и очень уязвимая. Эволюция сделала все, что смогла; усилить защиту еще больше означало бы увеличить массу тела, ограничить подвижность, дополнительно затруднить роды (уже и без того непростые, потребовавшие компенсировать размер головы плода специальным эволюционным механизмом «родничка»).

Позвоночник и спинной мозг – разговор особый. Отдельной статьи требуют также самые распространенные виды черепно-мозговой травмы (ЧМТ): коммоция и контузия. Коммоция и контузия (сотрясение и ушиб головного мозга)»]. Здесь же ограничимся рассмотрением одного из наиболее тяжких вариантов ЧМТ, а именно перелома костей черепа с вдавлением.

Безопасных ЧМТ не бывает. Головной мозг действительно очень уязвим, к нему нельзя даже прикасаться. Из всех причин механической компрессии (сдавления) мозга на первом месте стоит гематома, на втором – вдавленный перелом. Практически всегда (более 98% случаев) средняя и тяжелая черепно-мозговая травма сопровождается тем или иным объемом кровоизлияния под мозговые оболочки, в желудочки или в вещество мозга, что само по себе может оказаться фатальным. Среди всех регистрируемых в травматологии летальных исходов черепно-мозговые травмы как непосредственная причина смерти занимают первое место, и обеспечивается это лидерство именно переломами костей черепа. В структуре причин самого перелома – легко предсказуемые факторы: производственный и бытовой травматизм, дорожно-транспортные происшествия, всевозможные криминальные ситуации, рельсовая травма… и за каждым из этих пунктов статистика отчетливо высвечивает тень национального проклятья и позора, ненасытного людоеда, который в яростной песне Б.Б.Гребенщикова именуется «бес» и «демон Алкоголь».

Однако тяжелые черепно-мозговые травмы, в том числе с переломами костей черепа, получают, конечно, не только «анти- и асоциальные элементы, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Страдают люди наиболее активного, трудоспособного, продуктивного возраста. Мужчины – более чем вдвое чаще, чем женщины.

Этиопатогенез

В данном случае подробно разбирать причины (что включается понятием «этиопатогенез» наряду с механизмами и закономерностями развития болезни), видимо, нет особого смысла: любой психически здоровый человек понимает, что голову надо беречь и охранять превыше всего, соблюдать все меры предосторожности и правила техники безопасности, пользоваться защитными средствами, падать только на бок (ни в коем случае не навзничь) и т.д. Кроме того, основные группы причин уже приведены выше.

Что касается механизмов возникновения переломов черепа, то они достаточно сложны и, – пусть даже прозвучит тавтологично, – связаны преимущественно с механикой, кинетикой и динамикой травматического воздействия.

Вдавленный перелом, по определению, представляет собой нарушение природной целостности и формы черепной коробки: какая-то ее площадь проминается ударом или давлением вовнутрь. Различают три основных типа такого перелома:

- импрессионный (поверхность черепа остается относительно непрерывной; травмированный участок сохраняет связь с интактным сводом, но ударной силой вминается по типу конусо- или чашеобразного кратера);

- депрессионный (образуются полностью отколотые фрагменты кости, которые находятся ниже уровня поверхности основного свода, т.е. во внутреннем пространстве черепной коробки);

- экспрессионный (во многих источниках не упоминается, однако на практике действительно встречается как отдельный вариант: отломки костей вывернуты под каким-либо углом к поверхности черепа и частично выступают наружу над ее уровнем).

При травме такой интенсивности, которая смогла обусловить вдавленный перелом, всегда повреждаются не только костные структуры, но и вещество головного мозга. В самом лучшем случае, происходит тяжелая контузия (ушиб, обычно с кровоизлиянием и гематомой) без разрыва мозговых оболочек – если они и остаются сохранными, то чаще у молодых пострадавших, поскольку степень эластичности и прочности тканей существенно зависит от возраста.

Характер деформирующего костного разрушения также в какой-то степени зависит от биохимического состава костей, их прочности и толщины в месте удара, – который, в свою очередь, может прийтись как в середину одной из 23 костей черепа, так и в стык между ними, что при одной и той же силе приведет к разным последствиям. Главными же факторами являются векторы приложенных сил и реактивных внутренних напряжений. Чем ближе к нормали (прямому углу, перпендикуляру в данной точке поверхности) угол удара или давления, тем мощнее разрушительный эффект – интуитивно ясно, что удар по касательной менее опасен. При равной силе, чем меньше площадь соприкосновения, тем выше локальное давление, – это элементарный физический закон, который делает заостренные предметы гораздо более опасными, чем тупые. Чем больше импульс (уст. «количество движения», т.е. произведение массы движущегося тела на его скорость), тем мощнее удар. При падении с высоты или ином ускоренном движении, которое в доли секунды останавливается неподвижным или движущимся навстречу препятствием, физический патогенез несколько отличается от такового при ударе по неподвижной голове: возникает не только «пролом» кости, но и гораздо более опасное (зачастую фатальное) инерционное смещение головного мозга внутри черепной коробки с дополнительным ударом о внутреннюю поверхность черепа.

Зачастую вдавленный перелом сопровождается линейным, звездчатым или «паутинным». Чрезвычайно опасна, при прочих равных условиях, политравма, т.е. одновременное (с вдавленным переломом черепа) травматическое поражение еще нескольких ключевых органов: прогноз в этом случае статистически совсем плох, поскольку степени тяжести каждой травмы, так сказать, не суммируются, а умножаются, то есть последствия взаимно потенцируют друг друга.

Данные о летальности весьма разнятся в зависимости от источника, региона исследования и постановки статистико-аналитической задачи. Однако известно, что 40-60% пациентов с открытой черепно-мозговой травмой погибают еще до того, как попадут в учреждение неотложной помощи.

Достоверно известен и другой факт: автомобильные ремни и подушки безопасности, наличие на голове защитной каски, шлема или просто плотного (например, мехового) головного убора, – не говоря уже об элементарной осторожности, диктуемой инстинктом самосохранения и званием «sapiens», – во многих случаях действительно спасают жизнь. В самом буквальном смысле.

Симптоматика

Клиническая картина вдавленного перелома черепа весьма вариативна: она зависит от силы и локализации удара, степени контузии и механического поражения мозга отломками, инфекционного, шокового и многих других факторов. Чаще всего пострадавший теряет сознание, которое затем может либо восстановиться (хотя бы частично) через несколько минут, либо перейти в коматозное состояние, нередко с последующим летальным исходом. В зависимости от области и масштабов поражения мозга, в разных случаях отмечаются нарушения или выпадения различных функций: двигательных (парезы, параличи на стороне, противоположной месту удара), сенсорных, речевых, мнестических и т.д. Больной может впасть в оглушенность или глубокий сопор, утратить способность к ориентации в собственной личности и ситуации; иногда развиваются эпилептические припадки. Типичен интенсивный болевой синдром, но в отдельных случаях наблюдается анальгезия и анозогнозия (полное отрицание каких-либо проблем со здоровьем); нередки вспышки психомоторного возбуждения, рвота. При открытой ЧМТ с повреждением кожных покровов черепа и обширным скальпированием, разрывом артериол и мозговых артерий – кровопотеря может быть очень быстрой и массивной, что приводит к геморрагическому (гиповолемическому) шоку или острой ишемии мозга. Классическим симптомом тяжелой черепно-мозговой травмы считается «симптом панды» («симптом черных очков»), т.е. наличие широких темных кругов вокруг глаз. Прогностически неблагоприятным признаком служит истечение ликвора и/или крови из носа, ушей, рта и т.п. При быстро прогрессирующем отеке мозга может развиться острая, – и часто фатальная, – дыхательная недостаточность.

В то же время, клиника черепно-мозговой травмы зачастую парадоксальна, т.е. тяжесть состояния не соответствует реальной тяжести поражения. Иными словами, даже при опасной травме психоневрологическая симптоматика может оказаться вполне умеренной, и наоборот.

Диагностика

Врачу неотложной помощи важно собрать подробные анамнестические сведения об обстоятельствах получения травмы, характере поражения, состоянии больного к моменту травматизации и динамике возникших вследствие травмы нарушений. Обычно эта информация сообщается очевидцами (если они есть), реже самим пострадавшим (если он в состоянии осмысленно отвечать на вопросы).

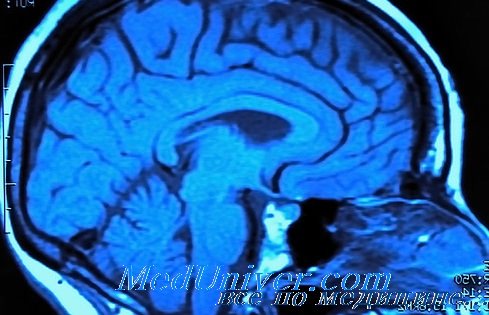

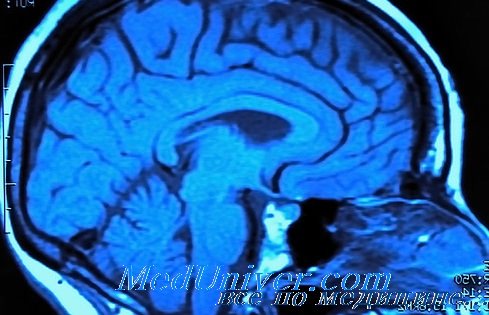

Производится осмотр, исследуются основные рефлексы и жизненные показатели (пульс, дыхание, АД), оценивается общее состояние и психический статус больного. После доставки больного в специализированное медучреждение в экстренном порядке назначается КТ или МРТ; если томографическая аппаратура недоступна – производится рентгенография черепа в нескольких проекциях. Отбирается материал для лабораторной экспресс-диагностики (включая, как правило, пункционный забор ликвора).

Лечение

Возможности доврачебной помощи, как и ее эффективность, в рассматриваемой ситуации весьма скудны; более того, это тот случай, когда чрезмерная активность в желании помочь может резко усугубить состояние больного. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность и неподвижность, зафиксировать голову пораженным участком кверху, немедленно вызвать «Скорую» или любую другую помощь. Самостоятельная транспортировка больного является экстремальным, крайним выходом, – когда такая возможность есть, а ждать «Скорую» по каким-либо причинам пришлось бы слишком долго, что заведомо означало бы смерть пострадавшего. При сильном кровотечении необходимо осторожно наложить чистую повязку, при отсутствии дыхания и других признаков жизни – начинать сердечно-легочную реанимацию.

Любой вдавленный перелом черепа создает абсолютные показания к неотложному или экстренному нейрохирургическому вмешательству. После антисептической и гемостатической обработки устраняется компрессия мозга вмятыми фрагментами, извлекаются вонзившиеся отломки, производится репозиция костей и другие хирургические действия, необходимые в конкретном случае. Принимаются противоотечные меры. Обязательным является мощное антибиотическое прикрытие.

Операция может занять несколько часов, но даже самое сложное и квалифицированное вмешательство, к сожалению, не гарантирует того, что в ходе операции или в постоперационном периоде (более или менее отдаленном) не разовьются осложнения, несовместимые с жизнью.

Дальнейшая поддерживающая терапия и реабилитационная тактика полностью определяется характером и выраженностью резидуального, остаточного психоорганического синдрома.

Источник

Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

Пациентам с открытыми (сложными) вдавленными переломами черепа необходимо оперативное вмешательство для декомпрессии мозга и предотвращения инфекции, если присутствуют клинические или рентгенологические признаки проникновения через твердую мозговую оболочку, вдавления кости более чем на 1 см, вовлечения лобной пазухи, выраженной косметической деформации, раневой инфекции, пневмоцефалии или значительного загрязнения раны.

Консервативное лечение подходит только для пациентов, не имеющих этих признаков.

Методом выбора при хирургическом вмешательстве является «поднятие перелома» и хирургическая обработка черепа, скальпа и мозга с последующим закрытием твердой мозговой оболочки. Замещение кости во время операции допустимо, хотя при замене костных фрагментов в условиях открытого перелома нужно учитывать риск инфекции. Однако такое замещение может быть безопасным, если сочетается с тщательным промыванием и хирургической обработкой.

Антибиотикотерапию можно начать у всех пациентов с открытыми (сложными) вдавленными переломами. Для снижения риска инфекции рекомендуется ранняя операция.

Закрытые (простые) вдавленные переломы черепа, имеющие глубину меньше, чем толщина черепной кости, можно лечить консервативно.

У детей, вдавленные переломы или большие вдавления на выпуклости черепа, по типу вмятин на шариках для настольного тенниса, иногда требуют поднятия, если вдавление глубже, чем толщина черепной кости. Эти переломы можно поднять путем простого сверления трепанационного отверстия в прилежащей кости, осторожного подведения прочного инструмента под перелом и выведения фрагмента кнаружи рычажным движением.

Переломы основания черепа, вовлекающие лобные пазухи или решетчатые пазухи, наиболее сложны для лечения и часто требуют совместных усилий отоларинголога, пластического и челюстно-лицевого хирурга.

Принятие оперативного решения при переломах лобной пазухи может быть трудным. Некоторые авторы выступают за хирургическую ревизию во всех случаях перелома задней стенки пазухи. Другие рекомендуют операцию, только если перелом имеет смещение, тогда как прочие используют в качестве критерия для хирургического вмешательства признаки разрыва твердой мозговой оболочки. Однако задачи такой операции те же, что и при всех вдавленных переломах, с дополнительной целью восстановления целостности пазухи, профилактики мукоцеле пазухи и пломбировки или реконструкции дна лобной ямки.

Операции при проникающих повреждениях головы

Задачи хирургического лечения у пострадавших с проникающим повреждением головы состоят в устранении эффекта массы, остановке кровотечения, борьбе с инфекцией, предотвращении течи СМЖ и закрытии черепа. Агрессивное удаление всех фрагментов кости и ранящего снаряда, хотя и рекомендовалось в прошлом, уже не входит в план операции.

Оставшиеся фрагменты кости и ранящего снаряда не оказывают большого влияния на частоту инфекции после проникающего повреждения головы, в отличие от ликвореи. Герметичное закрытие твердой мозговой оболочки является основой хирургического вмешательства по поводу проникающего повреждения головы. Образующиеся вследствие ППО разрывы скальпа часто сложны. Разрезы скальпа для операций по поводу проникающего повреждения головы должны планироваться с учетом возможности комплексной реконструкции скальпа при завершении.

Операции при повреждении сосудов мозга

При признаках артериального кровотечения изо рта, носа, ушей или ран, нарастающих гематомах в области шеи, аускультативном шуме у пациентов до 50 лет или же при несоответствующей латерализации неврологической симптоматики, не объясняемой при КТ, необходима ревизия сонных артерий в соответствии с диагностическими данными. Помимо этого у пациентов с травмой, поступающих с признаками инфаркта мозга, в диагностике нужно учитывать возможность повреждения сонной, а также позвоночной артерии, хотя, как и ушиб, инфаркт не виден на КТ на протяжении 12-24 часов после его наступления.

Пациентам с подозрением на скрытое повреждение сонной артерии необходима экстренная ангиография, если они стабильны в других отношениях. Координация соответствующего лечения сосудистых и внутричерепных повреждений требует хорошо согласованного мультидисциплинарного подхода.

Экстренные трепанационные отверстия при черепно-мозговой травме

При поступлении пациента с четко указывающими на быстрое расширение внутричерепной гематомы симптомами (доказанная внезапная потеря сознания, быстро расширяющийся зрачок) возможно лучше начать непосредственно с операции или даже с наложения трепанационных отверстий в отделении неотложной помощи. Проблемы связанные с экстренными трепанационными отверстиями касаются локализации очага и эффективности эвакуации. При локализации очага с помощью КТ можно определить точное положение отверстий.

Без такой локализации можно потратить много времени на наложение множества поисковых отверстий. Кроме того, студенистые свежие сгустки, удаляемые через трепанационные отверстия, могут представлять собой только часть объема. В большинстве случаев декомпрессия не произойдет, пока не будет выполнена полная краниотомия. Лучшим вариантом помощи является быстрая транспортировка в подразделение, в котором можно будет выполнить полную краниотомию. Экстренные трепанационные отверстия оставляют в качестве резерва для случаев, когда выживание при транспортировке исключается.

— Также рекомендуем «Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма»:

- Черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Эпидемиология, этиология

- Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

- Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы

- Диффузные поражения головного мозга. Диффузное аксональное повреждение

- Тактика при черепно-мозговой травме у пациента. Прогноз

- Неотложные обследования при черепно-мозговой травме. Показания к КТ

- Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

- Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

- Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)

- Альбумин при черепно-мозговой травме. Показания, эффективность

Источник

Техника операций при

вдавленных переломах костей свода черепа

Методика удаления вдавленных отломков костей свода черепа

различна. Она зависит от величины и локализации вдавленного перелома,

тяжести сопутствующего ушиба головного мозга.

Обезболивание также определяется степенью тяжести ушиба

головного мозга. При ушибе головного мозга легкой степени и средней тяжести

можно ограничиться местной анестезией. У больных с тяжелым ушибом головного

мозга местную анестезию сочетают с эндотрахеальным наркозом.

Мягкие покровы головы рассекают линейным или

подковообразным, или S-образным разрезом, в зависимости от величины и

локализации вдавленного перелома. При небольших вдавленных переломах

достаточен линейный разрез. После отсепаровки кожно-апоневротического

лоскута подковообразным разрезом рассекают надкостницу и отделяют ее от

вдавленных отломков. Разрез надкостницы должен проходить не далее, чем на

0,5—1 см от края вдавленного перелома.

Рядом с вдавленным переломом накладывают одно фрезевое

отверстие, которое расширяют кусачками в сторону вдавленных отломков,

постепенно удаляя их (рис. 42). Глубоко вдавленные отломки с повреждением

твердой мозговой оболочки и мозгового вещества удаляют осторожно, чтобы

избежать дополнительного повреждения мозга. Крупные фрагменты кости могут

быть приподняты и оставлены на месте. Для предупреждения повторного

Рис. 42. Удаление вдавленного перелома костей свода

черепа.

вдавления их фиксируют аналогично фиксации трансплантата

при пластике дефекта кости.

При локализации вдавленного перелома над верхним

продольным или поперечным синусами возможно повреждение стенки синуса с

кровотечением из него. При обильном кровотечении летальный исход обычно

наступает вскоре после травмы. Если вдавленные костные отломки тампонировали

синус, кровотечения может не быть, но оно возникает после удаления отломков.

В связи с возможностью синусного кровотечения удаление

вдавленных отломков кости над верхним продольным и поперечным синусами имеет

ряд особенностей. В целях обеспечения условий для быстрой остановки

кровотечения резекцию больших вдавленных отломков производят не из одного, а

из четырех фрезевых отверстий, которые накладывают по обе стороны от

вдавленного перелома. Из этих отверстий кусачками осторожно

резецируют вдавленный перелом. В последнюю очередь удаляют фрагменты кости,

расположенные над синусом.

Возникшее синусное кровотечение должно быть быстро

остановлено. Для временной остановки кровотечения отверстие в стенке синуса

закрывают пальцем. Окончательную остановку кровотечения осуществляют ушиванием,

тампонадой гемостатиче-ской губкой, мышцей или пластикой дефекта синуса по Н.

Н. Бурденко.

После окончательной остановки кровотечения проходимость

синуса должна быть сохранена. Перевязку синуса производят только в том случае,

если другими методами остановить кровотечение не удается. Следует при этом

иметь в виду, что перевязка верхнего продольного синуса в задней трети его

вызывает значительное нарушение мозгового кровообращения, а перевязка в

области confluens sinuum обычно смертельна.

Если по какой-либо причине остановка кровотечения из

синуса описанными выше методами невозможна, прибегают к тампонаде марлевыми

салфетками или накладывают кровоостанавливающие зажимы, которые оставляют в

ране на 7—10 суток. При накладывании зажимов необходимо пытаться сохранить

проходимость синуса.

После удаления вдавленных отломков кости и остановки

кровотечения следует исключить наличие субдуральной или внутри-мозговой

гематомы. По данным Ленинградского нейрохирургического института им. проф. А.

Л. Поленова, сочетание вдавленного перелома с внутричерепной гематомой

наблюдается у 11% больных с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Для ревизии субдурального пространства твердую мозговую

оболочку рассекают небольшим разрезом. При показаниях производят пункцию

мозга и бокового желудочка.

Если имеется дефект твердой мозговой оболочки, его

ушивают. При невозможности ушивания производят пластику дефекта. Небольшие

дефекты обычно удается закрыть наружным листком твердой мозговой оболочки,

который выкраивают по соседству с дефектом. Большие дефекты закрывают гомо-

или аллотрансплан-татом.

При сочетании вдавленного перелома с тяжелым ушибом

головного мозга операцию заканчивают декомпрессивнои трепанацией черепа.

При вдавленных переломах по типу часового стекла, который

чаще наблюдается у детей, резецированный фрагмент кости используют для

пластики образовавшегося дефекта черепа. Вдавленный участок кости резецируют

как при костнопластической трепанации черепа, отделяют от надкостницы,

переворачивают, укладывают на прежнее место и фиксируют швами.

При пластических операциях, особенно с применением алло-пластических

материалов, необходимо проводить тщательный гемостаз и, по возможности, не

применять дренажей, так как они способствуют инфицированию раны (Н. Д. Лейбзон,

1960).

После пластики дефекта кости аллотрансплантатами,

вследствие реакции тканей на инородное тело, под кожно-апоневротическим

лоскутом обычно скапливается транссудат, который периодически аспирируют

шприцем. Чаще приходится производить несколько пункций с интервалами в 2—4

дня. В послеоперационном периоде назначают противовоспалительное лечение и

препараты, понижающие проницаемость сосудистой стенки.

Несмотря на успешное применение для пластики дефектов

костей черепа аллопластических материалов, лучшими материалами следует

считать ауто- и гомотрансплантаты (В. Е. Брык, 1959; П. П. Коваленко, 1961;

Н. А. Звонков, О. А. Прилучная, 1965; В. В. Вяльцев, 1967; В. В. Вяльцев, А.

С. Исмалиева, Н. Д. Лейбзон, 1968). Экспериментальными исследованиями и

большим числом клинических наблюдений показано, что, например, замороженные ауто-

и гомотрансплантаты не вызывают ни общих, ни местных побочных реакций. Они

относительно устойчивы к инфекции. Являясь биостимуляторами, они постепенно

перестраиваются, замещаясь новообразованной костью, и принимают структуру

окружающей кости.

Использование ауто- и гомотрансплантатов до недавнего

времени было ограничено вследствие сложности метода консервации. В последнее

время разработано несколько простых методик консервации костной ткани, в том

числе и костей свода черепа: консервация бета-пропилактоном, окисью этилена,

раствором формалина слабых концентраций (В. И. Савельев, 1968; В. Д. Розва-довский,

Н. Д. Литвин, 1969; В. Ф. Парфентьева, В. А. Епифанов, 1970; Н. Д. Литвин,

1970; В. Д. Розвадовский, 1971). Каждый из указанных методов прост в

техническом отношении и обладает высокой бактерицидной активностью. Заготовку

гомотрансплантатов производят в нестерильных условиях. При консервации

формалином слабых концентраций заготовленные трансплантаты хранят в обычном

холодильнике при температуре 4-2, +4°С.

Простота и доступность метода консервации костной ткани

позволили изменить некоторые детали хирургической тактики при травме черепа и

головного мозга. Наряду с использованием гомотрансплантатов для пластики

дефектов костей черепа у больных с последствиями черепно-мозговой травмы,

появилась возможность для более широкого применения аутопластики. При

необходимости декомпрессивной трепанации черепа следует производить не

резекционную, а костнопластическую трепанацию, костный лоскут удаляют,

консервируют и в последующем используют для пластики у этого же или у другого

больного.

Источник