Травмы этапы реабилитации переломы

Длительность реабилитации – 2-3 года.

При благоприятном течении:

I этап – Стационарный

Цель: восстановление нарушенных вследствие травмы, функций организма на столько, чтобы человек мог обслуживать себя в той или иной мере, быть психологически адаптирован к своему состоянию и настроенным на осуществление всей программы реабилитации.

Задачи:

1. достижение стабилизации состояния больного с помощью медикаментов;

2. ликвидация и предупреждение осложнений: профилактика возникновения пролежней, контрактур;

3. восстановление функции тазовых органов;

4. оптимизация физической и психологической реабилитации больного с использованием лекарственных средств, ФК, массажа, физиотерапии, рефлексотерапии.

ПКР: После ликвидации спинномозгового шока мероприятия по профилактике пролежней (через сутки после травмы):

— специальные кровати, матрацы,

— легкий массаж спины и конечностей,

— пассивная ЛГ,

— физиотерапия: импульсное электрическое поле УВЧ на область перелома, УФО в субэритемных дозах на поясницу, крестец, ягодицы;

при нарушении функций тазовых органов – электростимуляция (уточнить у нейрохирурга вид патологии) при атонии – стимуляция, при спастике – релаксация.

!! У пациентов с переломами позвоночника легкой степени – следующий этап ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ.

При более тяжелых переломах, сопровождающихся повреждением спинного мозга — следующий этап САНАТОРНЫЙ.

II этап – Санаторный

Цель: восстановление физического, психологического и социального статуса больного до того уровня, при котором он мог бы вернуться к труду, либо к тому или иному объему социальной активности, что обеспечило бы его интеграцию в общество и семью.

Задачи: -повышение переносимости физических нагрузок, сниженную вследствие основного заболевания и/или вынужденной иммобилизации или недостаточной физической активности в условиях стационара

ПКР:

Гидробальнеотерапия: аппликация лечебной грязи, гальваногрязелечение (постоянный ток), сероводородные или родоновые ванны.

Через 1,5-2 часа – массаж (преимущественно сегментарно-рефлекторных областей, при необходимости — конечностей).

Физиопроцедуры: чаще азакеритовые / парафиновые аппликации на область перелома, электрофорез по Вермелю (один электрод на поясничную область, второй на икроножные мышцы), фототерапия, лазеротерапия на область перелома.

III этап – Поликлинический

Цель: восстановление трудоспособности, поддержание на достигнутом уровне и в предупреждение прогрессирования заболевания.

Задачи:

1. определение степени снижения физической работоспособности и проведения мероприятий по ее повышению,

2. применение методов физиотерапии и гидробальнеотерапии для ускорения восстановительных процессов,

3. оценка психологического статуса больного и проведение корригирующей терапии при показаниях,

4. оценка социального статуса больного, определение утраты трудоспособности, решение вопроса трудоспособности и профилактической переориентации,

5. организация и проведение занятий с больными и их родственниками по повышению знаний, касающихся целей, задач и содержанию реабилитации и вторичной профилактики при данном заболевании.

ПКР:

ЛФК самостоятельно.

Массаж спины / сегментарно-рефлекторных областей 2-3 раза в год.

Физиопроцедуры: магнитотерапия, ультразвук, электрофорез, импульсные токи на паравертебральные области соответствующего отдела позвоночника (область перелома) – выполняются поочередно.

При неблагоприятном течении – ход ПКР зависит от степени тяжести состояния больного ([ потеря трудоспособности, обучение пользованием коляской и др.)

Источник

Выберите верные варианты ответа

1. Какие этапы выделяют в реабилитации пациентов с переломами конечностей:

а)* иммобилизационный;

б) острый;

в) подострый;

г)* постиммобилизационный;

д) хронический.

2. Какие виды физиотерапевтической реабилитации применяют при травмах в иммобилизационный период:

а)* индуктотермию;

б) амплипульстерапию;

в) массаж травмированной конечности;

г) электростимуляцию.

3. Что является противопоказанием к назначению электростимуляции у пациентов с травмами нижних конечностей:

а)* острый воспалительный процесс в зоне воздействия;

б) сочетанная и комбинированная травма;

в)* кардиостимулятор;

г)* эпилепсия;

д) плохое стояние костных отломков.

4. Методы физиотерапии, применяемые в постиммобилизационный период у пациентов с переломом кости:

а)* переменное магнитное поле;

б)* электростимуляция мышц;

в)* теплолечение;

г)* подводный душ-массаж;

д) дарсонвализация волосистой части головы.

5. Методы кинезотерапии предпочтительные в постиммобилизационный период травмы костей:

а)* массаж конечностей;

б)* аналитическая гимнастика;

в) Kabat-терапия;

г) метод нейро-моторного проторения.

6. Чем определяются сроки начала кормления пациентов после проведения оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12/перстной кишки:

а) желанием пациента;

б) желанием доктора;

в) общим состоянием пациента;

г)* объемом желудочного аспирата.

7. При каком объеме желудочного аспирата можно начинать кормление пациента после проведения оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12/перстной кишки:

а) 200 мл;

б) 100 мл;

в)* 50 мл;

г) отсутствие аспирата.

8. Какие особенности проведения дыхательной гимнастики у пациентов после проведения оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12/перстной кишки:

а)* щажение диафрагмы;

б) проведение наиболее глубоких дыхательных упражнений;

в) проведение упражнений только в состоянии сидя;

г) проведение упражнений только в состоянии лежа.

9. Какие травы используются в фитотерапии пациентов с гастритом и язвой желудка или 12/перстной кишки:

а) наперстянка, ландыш майский;

б)* зверобой продырявленный, ромашка лекарственная, мята перечная;

в) толокнянка, хвощ полевой, можжевельник.

10. Задачи реабилитации пациентов с травмами конечностей:

а) восстановление целостности костной структуры;

б) восстановление мышечной силы;

в) предупреждение контрактур;

г) ликвидация или уменьшение болевого синдрома;

д)* все перечисленное.

11. «Идеомоторными» называются упражнения, при выполнении которых пациент:

а) выполняет их по повторению;

б) выполняет их с противодействием;

в)* выполняет их, представляет себе весь комплекс возникающих ощущений;

г) произвольно напрягая мышцы.

12. Правила, определяющие начало двигательной реабилитации при переломах кости:

а) движения должны быть приятны для пациента;

б)* движения должны быть безболезненны;

в)* не должно быть смещения костных отломков;

г) движения должны быть легковыполнимы для кинезотерапевта.

13. Реабилитационные периоды при переломах конечности:

а) иммобилизационный;

б) постиммобилизационный;

в) восстановительный период;

г) резидуальный период

д)* все вышеперечисленное.

14. Цели кинезотерапии при переломах конечности:

а)* кинезотерапия должна способствовать правильному стоянию костных отломков;

б)* кинезотерапия должна способствовать равномерному распределению мышечного тонуса;

в)* кинезотерапия должна способствовать мобилизации близлежащих суставов и мышц;

г)* кинезотерапия должна способствовать нормализации крово- и лимфообращения.

15. В иммобилизационном периоде при назначении физиотерапевтического лечения следует предпочесть:

а) электростимуляцию мышц иммобилизированной конечности;

б)* индуктотермию на повязку с 3-х суток после высыхания гипса;

в)* переменное магнитное поле с 1-х суток;

г)* применение токов ультравысокой частоты с 1–2-х суток с противоотечной целью.

16. В постиммобилизационном периоде кинезотерапевтические мероприятия начинают с:

а)* пассивных движений, производимых персоналом и самодвижений;

б) активной кинезотерапии в травмированной конечности;

в)* идеомоторных (воображаемых) движений;

г)* постурального положения.

17. Противопоказанием к проведению кинезотерапии в травмированной конечности в постиммобилизационном периоде являются:

а) *несросшиеся переломы;

б) *не вправленные вывихи;

в) артриты в фазе острого воспаления;

г) *обширные повреждения кожи и мягких тканей.

18. В постиммобилизационном периоде при назначении физиотерапевтического лечения следует предпочесть:

а)* электростимуляцию мышц иммобилизированной конечности;

б)* теплолечение (пеллоидотерапия или парафин-озокерит);

в)* лазеротерапию;

г) ультрафиолетовое облучение крови.

19. Виды пассивной кинезотерапии, применяемые в постиммобилизационном периоде травмы конечности:

а) трудотерапия (стенды, домашнее задание);

б)* механотерапия;

в)* мануальная терапия;

г) эрготерапия.

20. Цели эрготерапии при переломах костей нижней конечности:

а)* обучение самостоятельной ходьбе;

б)* обучение пользованию средствами технической компенсации (костыли, трости, коляски, ходунки);

в)* переоборудование жилища и транспорта при невозможности компенсации средствами технической компенсации самообслуживания и передвижения.

21. Диета при травмах костей конечностей должна включать:

а) уменьшенное содержание жиров и углеводов;

б) уменьшенное количество соли;

в)* полноценное сбалансированное питание с некоторым повышение продуктов, содержащих кальций;

г) протертые блюда без раздражающих веществ.

22. Какие из упражнений наиболее показаны при облитерирующем эндартериите нижних конечностей:

а) бег трусцой;

б)* тренировка коллатералей (сгибание и разгибание на весу в сочетании с дыхательной гимнастикой);

в) ходьба с препятствиями;

г)* дозированная ходьба.

23. Какие движения исключаются из трудо- и эрготерапии у пациентов с ревматоидным артритом:

а)* ротационные;

б) кивательные;

в) ходьба;

г) подъем по лестнице.

24. Какой режим назначается пациенту с обострением ревматоидного артрита:

а) палатный;

б) полупостельный;

в) свободный;

г)* строгий постельный.

25. Особенности течения ревматоидного артрита, определяющие направления реабилитационных мероприятий:

а) *прогредиентное течение;

б)* локализация во многих отделах;

в) * хронический длительный болевой синдром;

г)* плохая психологическая и физическая трудоспособность

д) *сложность адаптации к производственным и бытовым условиям.

26. Кинезотерапия у пациентов с ревматоидным артритом в период обострения включает:

а) *лечение положением;

б) *активные движения в не поврежденных суставах;

в)* дыхательную гимнастику;

г) тренировку паравертебральной мускулатуры

д) мануальную терапию.

27. Физиотерапия у пациентов с ревматоидным артритом в период обострения включает:

а) теплолечение на область пораженных суставов;

б) электростимуляцию мышц;

в) иглорефлексотерапию;

г) *электрофорез с новокаином, гепарином, димексидом на пораженные суставы;

д) *ультрафонофорез с гидрокортизоном на пораженные суставы

е) *индуктотермию надпочечников;

ж) *диадинамические токи на область пораженных суставов и рефлексогенные зоны;

и) переменное магнитное поле область пораженных суставов;

к) лазеротерапию.

28. Физиотерапия у пациентов с ревматоидным артритом в период затухающего обострения включает:

а) *теплолечение на область пораженных суставов;

б) *электростимуляцию мышц;

в) *иглорефлексотерапию;

г) *электрофорез с новокаином, гепарином, димексидом на пораженные суставы;

д) *ультрафонофорез с гидрокортизоном на пораженные суставы

е) *индуктотермию надпочечников;

ж) *диадинамические токи на область пораженных суставов и рефлексогенные зоны;

и) *переменное магнитное поле область пораженных суставов;

к) *лазеротерапию.

29. Оперативные вмешательства реабилитационного характера у пациентов с ревматоидным артритом включают:

а) *протезирование суставов;

б) *анкилоз в функционально выгодном положении;

в) ортезирование пораженных суставов.

30. Принципы социальной реабилитации у пациентов с ревматоидным артритом:

а) *обеспечение вспомогательными бытовыми средствами;

б) *обустройство жилья;

в) *социальное обслуживание;

г) *обеспечение средствами передвижения;

д) *переобучение и трудоустройство.

Тема 7

Источник

Повреждения

суставов подразделяются на ушибы,

внутрисуставные переломы и вывихи.

Переломы и вывихи в суставах относятся

к довольно тяжелым повреждениям,

вследствие которых развиваются

серьезные функциональные нарушения,

резко ограничивающие бытовые возможности

пострадавшего, нарушающие

трудоспособность, а иногда приводящие

к инвалидности, особенно спортивной.

По статистическим данным, внутрисуставные

переломы в 9%случаев

приводят к инвалидности.

Внутрисуставные

переломы отличаются многообразием и

подразделяются на следующие разновидности:

переломы с сохранением конгруэнтности

суставных поверхностей, переломы с

нарушением конгруэнтности суставных

поверхностей, оскольчатые переломы,

опасные утратой подвижности в суставе,

переломы-вывихи. Симптомами

внутрисуставных переломов являются:

резкая боль, нарушение функции и

деформация конечности — изменение

формы, положения, направления сегментов,

а иногда и длины. Независимо от характера

перелома лечение основывается на трех

принципах: сопоставление отломков,

удержание их в правильном положении до

полной консолидации (срастания) и

восстановление функции конечности.

Трудность лечения

внутрисуставных переломов заключается

в том, что, с одной стороны, необходимо

обеспечить покой поврежденному

суставу для срастания костных отломков

и заживления травмированных мягких

тканей, а с другой — длительная

иммобилизация задерживает восстановление

функции сустава, что нередко приводит

к развитию необратимых изменений в

костно-хрящевых и мягких тканях —

тугоподвижности или анкилозу сустава.

Методы лечения внутрисуставных переломов

такие же, как и других переломов, т.е.

консервативное или оперативное.

Патологические

изменения при вывихах зависят от степени

смещения суставных концов и вида сустава.

При полном вывихе имеет место обширное

повреждение капсулы сустава, сухожилий,

связок и даже мышц. Капсула сустава и

связки страдают и при подвывихе, т.е.

частичном разобщении суставных

поверхностей. Клиническими симптомами

вывихов являются: деформация сустава

(определяемая визуально и пальпаторно),

боль при попытке движения, нарушение

функции сустава.

При повреждениях

суставов физическая реабилитация

подразделяется на иммобилизационный,

функциональный и тренировочный

периоды. Иммобилизационный период

начинается с момента наложения гипса

до образования костной мозоли (при

переломах) или срастания капсулы,

связочного аппарата и др. (при вывихах).

Задачи реабилитации

в этот период: ускорить рассасывание

кровоизлияния и отека, улучшить крово-,

лимфообращение и обмен веществ в

пораженном сегменте и во всем организме,

способствовать образованию костной

мозоли и заживлению мягких тканей,

предупредить спаечный процесс, атрофию

мышц, развитие тугоподвижности и

анкилозов в суставах.

ЛФК применяют в

первые же дни после травмы. Пострадавшие

выполняют движения в суставах здоровой

конечности и в неиммобилизированных

суставах поврежденной, выполняют

дыхательные и идеомоторные упражнения,

производят изометрические напряжения

мышц, сначала здоровой, а затем и больной

конечности. Последние выполняются с

большим количеством повторений

несколько раз в день. Время начала

активных и пассивных движений в

поврежденном суставе определяется

индивидуально, но в принципе, — чем

раньше, тем лучше. Ранние осторожные

движения не только не угрожают смещением

отломков, но оказывают благотворное

влияние на суставные поверхности,

капсулу, связочный аппарат и мышцы,

от функционального состояния которых

зависит восстановление функции

сустава.

|

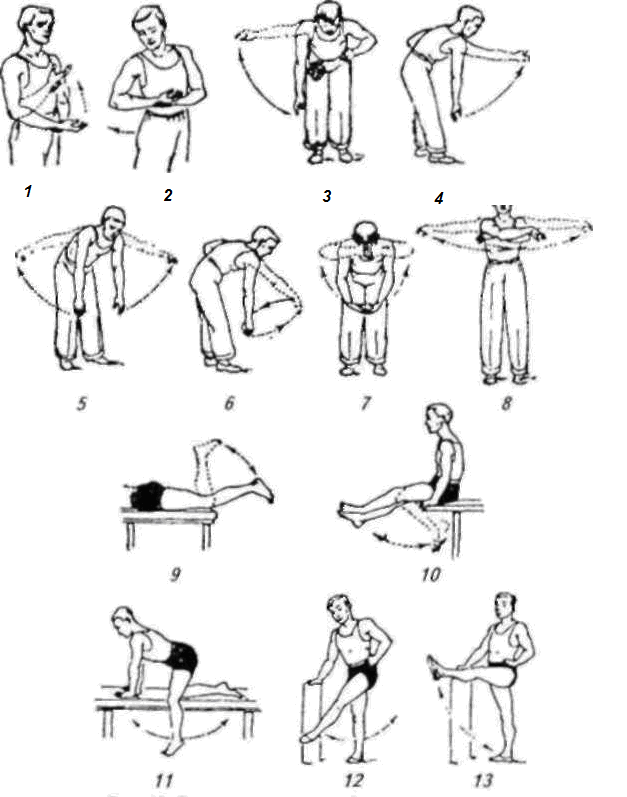

Рис. 9,10 |

Второй —

постиммобилизационный, или функциональный,

период длится с момента снятия

иммобилизации до частичного (неполного)

восстановления функции. Это период

функциональный, анатомически орган

восстановлен, а функционально — нет.

Задачи этого периода: завершение

регенерации поврежденной области

(нормализации структуры костной мозоли

и др.), уменьшение атрофии мышц,

тугоподвижности в суставе, увеличение

силы мышц и восстановление функции

поврежденной конечности. В это время

наряду с общеразвивающими упражнениями

широко применяются специальные

упражнения для поврежденного сегмента,

сначала — в облегченных условиях: с

помощью, со снятием веса сегмента (на

гладких поверхностях и в воде — в

бассейне). Используются пассивные и

активно-пассивные движения (рис. 10).

Интенсивно используются различные

физиотерапевтические и бальнеологические

процедуры и массаж. Различного рода

тепловые процедуры (водяные ванны,

озокерит, парафин) или электропроцедуры

(УВЧ, низкочастотная магнитотерапия,

диатермия, амплипульс и др.) от 7 до 10—12

процедур проводятся перед массажем,

который также дается курсами по 10—12

сеансов.

Специальные

физические упражнения для поврежденного

сегмента постепенно расширяются:

проводятся с возможно большей амплитудой,

с сопротивлением, с постепенно

увеличивающимися грузами на тренажерах,

с предметами, гантелями. Длительность

занятий (2—3 раза в день) увеличивается

до двух-трех часов.

Третий период —

тренировочный — начинается с момента,

когда признается, что поврежденный

сегмент функционально восстановлен,

но не полностью и ставятся следующие

задачи: окончательно восстановить

функции поврежденного сегмента и всего

организма в целом, адаптировать больного

к бытовым и производственным нагрузкам,

в случае невозможности полного

восстановления сформировать необходимые

компенсации. В это время физические

нагрузки по характеру должны приближаться

к систематической тренировке. Для этого

используются несколько групп

упражнений- общеразвивающие, специальные

— для увеличения объема и силы мышц в

зоне повреждения, для восстановления

двигательных актов — бытовых,

производственных, а также нормализации

ходьбы (при повреждениях суставов

нижних конечностей).

2.3.1.

Реабилитация при повреждениях плечевого

сустава

Лечебная

физкультура при внутрисуставных

переломах плечевого сустава. Наиболее

часто встречается перелом хирургической

шейки плечевой кости, хотя к внутрисуставным

переломам относятся также переломы

головки, анатомической шейки, переломы

большого и малого бугорка. Различают

следующие разновидности переломов

хирургической шейки плеча: вколоченный

перелом,

при котором периферический обломок

вклинивается в центральный; абдукционный

(отводящий) перелом,

аддукционный

(приводящий) перелом.

При вколоченном и абдукционном переломах

в подмышечную область вводится валик

бобовидной формы, фиксирующийся за шею

и туловище марлевым бинтом. Предплечье

укладывается под углом 35— 45° в локтевом

суставе на змеевидную повязку Е.Ф.

Древинг (широкий марлевый бинт,

простеганный ватой), обвитую двойным

туром вокруг нижней трети предплечья,

лучезапястного сустава и кисти. При

аддукционных переломах в подмышечную

область вводится треугольная шина, при

этом плечо лежит на ее пологой стороне,

вертикальная сторона находится на

туловище, а предплечье фиксируется

также змеевидной повязкой Е.Ф. Древинг.

Первый период

длится 10—14 дней, физические упражнения

назначают на 1—2-й день после травмы.

Упражнения выполняются сидя и стоя

с легким наклоном в сторону поврежденной

руки. Кроме общеразвивающих и дыхательных

упражнений применяются следующие

специальные упражнения сгибание и

разгибание пальцев, тыльное и ладонное

сгибание кисти в лучезапястном

суставе, круговые движения кистью,

сгибание и разгибание предплечья в

локтевом суставе, поднимание надплечий,

отведение и приведение плеча с небольшой

амплитудой, держась за косынку; сведение

и разведение лопаток; сгибание и

разгибание плеча с небольшой амплитудой,

держась за косынку; изометрические

напряжения дельтовидной мышцы и др.,

маятникообразные движения больной

рукой вперед, назад, в стороны, круговые

с наклонами туловища в сторону поврежденной

конечности.

Второй период

(постиммобилизационный) длится 3—4

недели. Задачи периода: увеличить

амплитуду движений в плечевом суставе

и силу мышц, чтобы стало возможным

поднять руку до горизонтального уровня.

Для этого сначала используют упражнения

с укороченным рычагом в облегченных

положениях, с помощью здоровой руки,

гимнастической палки, которую держат

двумя руками (рис. 11). В этот период

особенно показаны упражнения в

бассейне.

Примерные

специальные упражнения при переломе

хирургической шейки плечевой кости

во втором периоде.

Исходное положение

— наклон туловища вперед, руки опущены.

Маховые движения с небольшой амплитудой

прямыми руками вперед, назад, вправо,

влево. Кругообразное движение с

постепенно возрастающей амплитудой

(4— 6 раз).Руки перед собой,

пальцы переплетены. Сгибая руки в

локтевых суставах, отвести плечо

(4—8 раз).Небольшой наклон

в сторону поврежденной конечности.

Руку за спину, медленно (до появления

боли) сгибать в локтевом суставе

(4—6 раз).Небольшой наклон

вперед, руки опушены. Свободно покачивать

руками, задерживая их в крайней точке

сгибания плечевых суставов (6—8 раз).Руки к плечам.

Отведение — приведение плеча (6—8 раз).Небольшой наклон

вперед, руки опущены, пальцы переплетены.

Сгибание в локтевых суставах с отведением

плеч до касания кистями подбородка,

затем лба (6—8 раз).Руки перед грудью.

Отводя руки назад, соединить лопатки

(4—6 раз).Небольшой наклон

вперед. Свободным покачиванием развести

руки в стороны и задержать на короткое

время в крайних точках движения (4—6

раз).Стоя, гимнастическая

палка внизу спереди. Поднять палку

несколько выше горизонтального уровня

(4—6 раз).Стоя, здоровая

рука на поясе, больная — полусогнута

в локтевом суставе. Отведение больной

руки (6—8 раз).

Очень важно, чтобы

все упражнения не вызывали боли, следует

обращать внимание больных на необходимость

хорошо расслаблять мышцы. Если больной

может активно поднять руку до

горизонтального уровня и удержать ее

в этом положении в течение нескольких

секунд, можно переходить к третьему

периоду, тренировочному. Задачи его

состоят в восстановлении полной

амплитуды движений в плечевом суставе,

объема и силы мышц, окружающих плечевой

сустав, особенно дельтовидной. Для этого

широко используются упражнения с

предметами (палки, булавы), с отягощениями

(гантели, медицинболы), с сопротивлением

(резиновые ленты, эспандеры) и тренировка

на тренажерах (блоковых, Кеттлера и

др.). Хороший эффект дает плавание в

бассейне и упражнения в воде. Можно

применять упражнения в висах и упоре.

В этот период широко используют

трудотерапию: глажка, стирка, работа

рубанком, мытье окон и т.д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник