Стресс перелом плюсневой кости стопы

Причиной большинства стрессовых переломов является избыточная или повторяющаяся физическая нагрузка, например, у бегунов и спортсменов, занятых в беговых видах спорта – футболистов и баскетболистов.

Что это такое?

Стрессовый перелом представляет собой минимальное нарушение целостности кости или выраженное кровоизлияние в костной ткани. Причиной большинства стрессовых переломов является избыточная или повторяющаяся физическая нагрузка, например, у бегунов и спортсменов, занятых в беговых видах спорта – футболистов и баскетболистов.

Стрессовые переломы обычно возникают при изменениях характера физических нагрузок – введении новых типов нагрузок, увеличение интенсивности тренировок или изменении бегового покрытия (беговая дорожка и естественный грунт). Кроме того, в условиях остеопороза или других состояний, сопровождающихся снижением качества костной ткани, стрессовые переломы могут возникать и при обычной физической активности.

Подвергающиеся постоянным нагрузкам кости стопы и нижней конечности наиболее подвержены стрессовым переломам, поскольку при любом виде физической активности – ходьбе, беге, прыжках – они поглощают значительную часть приходящейся на нижние конечности нагрузки.

Отказ на некоторый период времени от высокоинтенсивных тренировок является ключевым методом лечения стрессового перелома в области стопы и голеностопного сустава. Слишком раннее возвращение к тренировкам может не только замедлить процесс заживления, но и чревато развитием полноценного перелома кости, и если такое произойдет, то период заживления и последующей реабилитации существенно удлинится.

Какие кости подвержены стрессовым переломам?

Наиболее часто подвержены стрессовому перелому 2-я и 3-я плюсневые кости стопы, которые тоньше (и нередко длинней) соседней 1-й плюсневой кости. Именно эта область стопы подвергается наибольшим нагрузкам при ходьбе и беге.

Также нередки стрессовые переломы пяточной кости, малоберцовой кости, таранной кости и ладьевидной кости.

Наиболее частой локализацией стрессовых переломов являются плюсневые кости

Многие стрессовые переломы – это повреждения вследствие перегрузки. Они возникают постепенно на фоне повторяющихся физических нагрузок, приводящих к повреждению костной ткани на микроскопическом уровне. Действующие в таких случаях нагрузки недостаточны, чтобы вызвать «настоящий» (травматический) перелом. Стрессовые переломы вследствие перегрузки возникают тогда, когда эти самые перегрузки происходят так часто, что кости и поддерживающие их мышцы между тренировками не успевают восстановиться.

В костной ткани постоянно происходят процессы разрушения старой кости и замещение ее новой – это называется ремоделирование. При слишком интенсивных тренировках разрушение старой кости происходит достаточно быстро, а образование новой при этом запаздывает. В результате кость несколько теряет в прочности и становится уязвимой в отношении стрессового перелома.

Причины стрессовых переломов

Наиболее распространенной причиной стрессовых переломов является внезапное увеличение физических нагрузок. Оно может выражаться в том числе в учащении тренировок, увеличении их продолжительности или интенсивности.

Даже у далеких от спорта людей при внезапном увеличении физической активности может развиться стрессовый перелом. К примеру, если вы не привыкли к ежедневной ходьбе на большие расстояния, но вдруг, например, в отпуске начинаете много и часто ходить пешком (или ходить по неровной поверхности), у вас тоже может развиться стрессовый перелом.

Ношение нового типа обуви может уменьшить возможности ваших стоп поглощать приходящуюся на них нагрузку и также привести к стрессовому перелому.

На риск возникновения стрессовых переломов оказывают влияние и ряд других факторов – начиная от режима тренировок и заканчивая диетой.

Недостаточность костной ткани

Некоторые заболевания, характеризующиеся снижение плотности и прочности костной ткани, например, остеопороз, или длительный прием некоторых лекарственных препаратов могут сделать ваши кости уязвимыми к стрессовым переломам, которые могут возникать при самой обычной повседневной физической активности. Стрессовые переломы, например, чаще возникают в зимнее время года, когда количество витамина D в организме снижается.

Научные исследования свидетельствуют о том, что женщины-спортсменки чаще подвержены стрессовым переломам по сравнению с мужчинами. Это может быть отчасти связано со снижением плотности костной ткани на фоне состояния, которое специалисты называют «триадой женщины-спортсмена». Если девушка или молодая женщина начинает интенсивно тренироваться и соблюдать строгие ограничения в питании, у нее могут сформироваться три взаимосвязанных состояния: расстройство пищевого поведения, менструальная дисфункция и преждевременный остеопороз. По мере снижения у такой спортсменки объема костной массы шансы ее получить стрессовый перелом возрастают.

Плохая физическая подготовка

Одной из наиболее распространенных причин стрессовых переломов является слишком раннее и быстрое наращивание интенсивности тренировок. Чаще всего такое случается с начинающими спортсменами, однако может быть и у опытных атлетов. Например, бегуны в зимнее время года тренируются меньше и в начале нового сезона сразу возвращается к той же интенсивности тренировок, которой завершили предыдущий сезон, вместо того, чтобы наращивать интенсивность постепенно. В подобной ситуации, когда спортсмены не только быстро наращивают интенсивность тренировок, но и не обращают внимание на какие-либо связанные с этим дискомфортные ощущения, не давая возможности своем организму восстановиться, могут возникать стрессовые переломы.

Неправильная техника выполнения упражнений

Любые факторы, влияющие на механизмы поглощения стопой нагрузок, могут увеличивать риск развития стрессовых переломов. К примеру, если у вас имеется мозоль, деформация пальцев или тендинит, вы не можете нормально пользоваться стопой при ходьбе или беге, видоизменяя характер нагрузки из-за испытываемых болевых ощущений, что в свою очередь может приводить к перегрузке той или иной кости и ее стрессовому перелому.

Изменение покрытия тренировочной площадки

Изменение покрытия тренировочной или игровой площадки, например, переход с травяного теннисного корта на корт с жестким покрытием или переход с беговой дорожки на естественный грунт, также могут увеличить риск стрессового перелома.

Неправильная экипировка

Использование изношенной или стертой обуви, подошва которой утратила свои амортизационные свойства, может способствовать развитию стрессового перелома.

Симптомы стрессовых переломов

Наиболее распространенным симптомом стрессового перелома в области стопы и голеностопного сустава является боль. Боль обычно развивается постепенно и усиливается при физических нагрузках. Другими симптомами могут быть:

- Боль, уменьшающаяся в состоянии покоя

- Боль, возникающая и усиливающаяся при обычной повседневной активности

- Отек на тыле стопы или по наружной поверхности голеностопного сустава

- Болезненность при пальпации в области перелома

- Возможно кровоизлияние

Первая помощь при стрессовых переломах

Если вы подозреваете у себя стрессовый перелом, советуем вам как можно скорее обратиться к специалисту. Если вы оставите этот вопрос без внимания, могут быть определенные последствия, в частности стрессовый перелом может превратиться в полноценный перелом.

До визита к врачу можно соблюдать следующие простые рекомендации:

- Покой. Исключите нагрузки на стопу. Если по тем или иным причинам это невозможно, используйте обувь с хорошо поддерживающей стопу подошвой. Скажем, сандалии с толстой пробковой подошвой лучше, чем тонкие сланцы.

- Лед — для предотвращения развития отека лед следует приложить как можно раньше. Аппликации льда следует повторять в течение 20-30 минут 3-4 раза в день. Не следует прикладывать лед непосредственно к коже

- Компрессионная повязка – с тем, чтобы предотвратить усиление отека, забинтуйте поврежденную часть тела мягкой слегка давящей повязкой

- Возвышенное положение — старайтесь как можно чаще держать стопу в возвышенном (выше уровня сердца) положении

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например, ибупрофена или напроксена, позволит уменьшить выраженность болевых ощущений и отека.

Обследование при стрессовых переломах

Физикальное обследование

Доктор обсудит с вами детали, касающиеся состояния вашего здоровья, вашей работы, уровня физической активности, пищевых предпочтений, принимаемых вам лекарственных препаратов. Необходимо, чтобы доктор знал о возможном наличии у вас факторов риска стрессовых переломов. Если раньше у вас уже случался стрессовый перелом, доктор может назначить полное медицинское обследование, направленное на исключение возможного недостатка в пище кальция или витамина D.

После обсуждения всех описанных моментов доктор осмотрит ваши стопу и голеностопный сустава. В ходе осмотра доктор выявить зоны локальной болезненности. Ключом к диагнозу стрессового перелома нередко становится боль при надавливании непосредственно на поврежденную кость. Эта боль обычно ограничена только поврежденной костью и не распространяется на стопу целиком.

Дополнительные методы исследования

Эти методы могут назначаться для подтверждения или исключения диагноза.

Рентгенография. Рентгенография обеспечивает визуализацию наиболее плотных анатомических образований, например, костей. Поскольку стрессовый перелом характеризуется минимальным нарушением целостности кости, на первичных рентгенограммах он зачастую не виден. Увидеть его можно будет только через несколько недель, когда он уже будет заживать. По истечении нескольких недель на рентгенограммах в области перелома будет видно «облачко», называемое костной мозолью. Во многих случаях здесь же становится видна и линия перелома.

(Слева) На представленной рентгенограмме пациента, предъявляющего жалобы на боль в области 2 плюсневой кости, признаков стрессового перелома не видно. (Слева) Через 3 недели на рентгенограмме у этого же пациента отмечено формирование костной мозоли в области стрессового перелома.

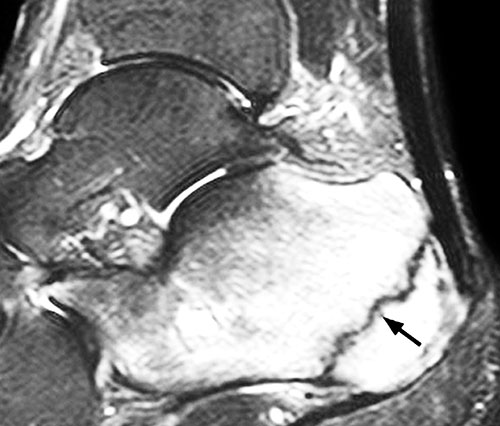

Другие методы исследования. Если доктор подозревает у вас наличие стрессового перелома, однако на рентгенограмме его не видно, вам может быть назначена сцинтиграфия или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Сцинтиграфия отличается меньшей специфичностью по сравнению с МРТ в отношении локализации стрессового перелома, однако оба эти метода исследования обладают более высокой по сравнению с рентгенографией чувствительностью и позволяют обнаружить стрессовые переломы раньше.

Лечение стрессовых переломов

В задачи лечения входят купирования болевого синдрома, обеспечение условий для заживления перелома и возвращение к полноценной физической активности. Соблюдение выданных вам рекомендацией позволит вам вернуться к повседневной жизни в максимально ранние сроки и предотвратит дальнейшее повреждение кости.

Характер назначаемого лечения варьирует в зависимости от локализации стрессового перелома и его тяжести. Большинство стрессовых переломов подлежат консервативному лечению.

Консервативное лечение

В дополнение к описанным выше мероприятиям и противовоспалительным препаратам доктор может рекомендовать вам использовать костыли с тем, чтобы исключить нагрузку на стопу до тех пор, пока не купируется болевой синдром. Другие рекомендации при консервативном лечении включают:

- Модификацию активности. Сроки заживления стрессового перелома обычно составляют от 6 до 8 недель. В течение этого периода вам необходимо переключиться на такие виды физической активности, которые не связаны с избыточными нагрузками на стопу. Примерами таких видов физической активности могут быть велосипед и плавание. Не следует начинать заниматься никакими видами физических упражнений, связанных с нагрузкой на поврежденную стопу, предварительно не посоветовавшись с лечащим врачом.

- Защитная обувь. С тем, чтобы уменьшить нагрузки, приходящиеся на поврежденную голень и стопу, доктор может порекомендовать вам использовать специализированную защитную обувь. Это может быть обувь с жесткой подошвой, сандалии на деревянной подошве или ортопедический ботинок-брейс.

- Иммобилизация. Стрессовые переломы 5-й плюсневой кости, ладьевидной и таранной костей заживают дольше обычного. На время их заживления с тем, чтобы разгрузить поврежденную конечность и создать необходимые для заживления условия, доктор может зафиксировать стопу и голеностопный сустав жесткой шиной.

Оперативное лечение

При некоторых стрессовых переломах для создания необходимых для их заживления условий может быть показано оперативное лечение. В большинство случаев это будет тот или иной способ внутренней фиксации костей. Это могут быть спицы, винты и/или пластины, с помощью которых костные фрагменты удерживают в необходимом положении до наступления их сращения.

На представленной рентгенограмме среднего отдела стопы видны винты, введенные в ладьевидную кость для фиксации перелома на период его сращения.

Реабилитация при стрессовых переломах

В большинство случаев сроки заживления стрессовых переломов составляют 6-8 недель. В некоторых случаях они могут удлиняться. Вам, как действующему спортсмену, может быть нелегко заставить себя отправиться на скамейку запасных из-за, казалось бы, такой мелочи, однако слишком ранее возвращение к физическим нагрузкам может усугубить ваше состояние, привести к более тяжелому стрессовому перелому и еще более удлинить сроки заживления. Повторные повреждения могут стать источником хронических проблем и привести к тому, что перелом у вас уже никогда должным образом не заживет.

После того, как болевые ощущения полностью исчезнут, доктор назначит контрольную рентгенографию, которая должна подтвердить, что перелом полностью сросся. Также для оценки сращения костей, особенно если изначально перелом на рентгенограммах виден не был, может назначаться компьютерная томография.

По завершении консолидации перелома и при условии полного исчезновения болевых ощущений доктор разрешит вам постепенно вернуться к занятиям спортом. В ранней фазе реабилитационного процесса доктор может рекомендовать вам чередовать тренировочные дни с днями отдыха. Это позволит вашим костям приспособиться в новым для них условиям работы. По мере прогрессирования вашей физической формы вы сможете увеличивать частоту, продолжительность и интенсивность тренировок.

Профилактика стресс-переломов

Соблюдение следующих рекомендаций позволит вам предотвратить развитие стрессовых переломов в будущем:

- Здоровое питание. Сбалансированная диета, богатая кальцием и витамином D, поможет оптимизировать прочность костной ткани.

- Использование подходящего снаряжения. Старые или изношенные кроссовки для бега могут утратить способность к амортизации нагрузок, что может привести к травме. Если говорить общими словами, то спортивная обувь должна отличаться жесткой подошвой и мягкой стелькой.

- Приступать к новым видам физических нагрузок следует постепенно. Продолжительность, скорость и дистанции следует наращивать постепенно. В большинстве случаев темпы усиления интенсивности тренировок не должны превышать 10% в неделю.

- Переменные тренировки. Варьируйте виды вашей физической активности, это позволит избежать перегрузки тех или иных частей тела. Например, с высокоинтенсивных беговых нагрузок переключайтесь на плавание или велосипед.

- Обязательно включайте в программу силовые тренировки. Одним из лучших способов профилактики ранней утомляемости мышц и снижения костной плотности, что неизбежно наступает с возрастом, является включение в тренировочную программу силовых тренировок. Это могут быть тренировки со свободными весами, на тренажерах или с весом вашего собственного тела.

- Если боль или отек возникают вновь, прекращайте нагрузки. Отдохните несколько дней. Если болевые ощущения не исчезнут, обратитесь к врачу.

Источник

Опорно-двигательный аппарат человека – сложная система, для полноценного функционирования которой важна целостность каждого элемента. Из-за постоянных нагрузок стопа наиболее уязвима перед внешними физическими воздействиями, собственным весом, избыточным мышечным напряжением. Травмы этой части тела относятся к разряду распространенных повреждений. Чаще других ломается пятая плюсневая кость, но могут разрушаться и остальные четыре. От того, насколько точно и своевременно поставлен диагноз, зависит успешность лечения, скорость возвращения нормальной двигательной активности пациента.

Классификация травм и причины повреждения стопы

Ступня человека – сложная, многофункциональная конструкция. Она состоит из 26 костей, связанных между собой с помощью суставов, хрящей, связок, мышц и сухожилий. Такое строение делает стопу гибкой, позволяет оптимально распределять массу при передвижении. Обеспечивает необходимую амортизацию.

Эта часть скелета делится три части:

- предплюсну, состоящую из пяточной, ладьевидной, таранной, кубовидной и трех клиновидных костей;

- плюсну, в которую входят пять костей, различающихся по длине и толщине;

- пальцы, четыре из которых включает три фаланги, большой палец состоит из двух фаланг.

Из-за относительной хрупкости в сочетании со значительными повседневными нагрузками, элементы стопы ломаются достаточно легко. Например, переломы костей предплюсны чаще обусловлены неудачным приземлением с высоты на внутреннюю часть стопы.

Большинство разрушений ступни приходится на ее центральную зону. У взрослых в 56% случаев страдает 5 плюсна. Много фиксируется переломов 4 плюсневой кости и третьей. 1 и 2 плюсны ломаются реже.

У детей младше 5 лет, напротив, обычно диагностируют разрушение первой косточки. Перелом четвертой плюсневой кости у ребенка или подростка чаще происходит во время легкоатлетических тренировок.

Разновидностей подобных травм много. Они классифицируются по разным показателям. В зависимости от причин получения повреждения, выделяют травматический и стрессовый перелом плюсневой кости.

К первой группе относятся разрушения, возникшие при прямом физическом воздействии на конечность. Они бывают открытыми (с разрывом кожи и мягких тканей) либо закрытыми.

Получить подобное повреждение возможно в результате:

- неудачного прыжка;

- ДТП;

- сильного удара по стопе массивным предметом;

- подворачивания щиколотки с выворотом ступни в сторону. Таким травмированиям особенно подвержены женщины, любящие тесную обувь на высоких каблуках.

Стрессовые трещины появляются после длительных статичных нагрузок. Они характерны для спортсменов, балерин, гимнастов. В отдельную категорию «усталостных» травм выделяют так называемые «маршевые» переломы, происходящие на фоне болезни Дойчлендера. Эта патология, названная по имени врача, впервые описавшего ее симптомы, характерна для военных.

Внимание: в группу риска входят больные остеопорозом или остеопенией, люди с врожденными деформациями конечностей.

По характеру разлома костей плюсны переломы делятся на:

- винтообразные;

- клиновидные;

- оскольчатые;

- косые;

- поперечные.

В зависимости от локализации врачи диагностируют разрушение определенного участка плюсны:

- основания;

- тела (диафиза);

- шейки;

- головки.

Особую опасность представляет перелом Джонса, при котором пятая плюсневая кость разрушается у своего основания. Из-за того, что кровоток в этой части ноги ограничен, ткани недополучают кислород и питательные вещества, возрастает риск некроза.

Отрывной разлом относят к сочетанным травмам. Отделение костного обломка происходит на фоне серьезного растяжения сухожилий, часто сопровождается травмой голеностопа.

Перелом плюсневой кости стопы без смещения

При таких травмах не наблюдается сдвигов либо нахлестов костных отломков, нога сохраняет естественное анатомическое состояние. Повреждения без смещения считаются легкими, хорошо поддаются лечению.

К сложным случаям относится авульсивный перелом с поперечным сломом. Кости при таком разрушении не сдвигаются, но травма сопровождается растяжением сухожилий. Основной акцент делают именно на этом повреждении, не диагностируя своевременно разлом, что провоцирует осложнения.

Со смещением

При разломах со смещением контуры стопы визуально изменяются. Иногда это не заметно, поэтому для получения точной картины повреждения требуется рентгенологическое исследование.

Опасность смещенных переломов заключается в риске внутреннего кровотечения, формирования очагов нагноения в ноге. Отломки при неправильном (либо отсутствующем) лечении могут срастись неправильно. Если это произойдет, больному потребуется сложное оперативное вмешательство.

Диагностика

Диагностировать наличие разлома, степень тяжести и локализацию может только врач-травматолог. После доставления пациента в медучреждение доктор проведет опрос. Необходимо как можно точно описать все обстоятельства получения травмы (при стрессовом характере повреждения — особенности профессиональной деятельности). Затем следуют визуальный осмотр ступни с пальпацией проблемной области.

Обязательный элемент диагностики — рентгеновский снимок в трех проекциях. В труднораспознаваемых случаях дополнительно назначают МРТ либо КТ. Эти методы используют редко, обычно при сильной отечности, искажающей картину рентгена.

Симптомы

При травматических повреждениях костей плюсны признаки разрушения выражены более ярко. У больного наблюдаются:

- специфический хруст в момент разлома тканей;

- сильная боль;

- визуальная деформация ступни;

- локальное повышение температуры;

- чрезмерная пальцевая подвижность;

- выпирание обломков (если есть их смещение);

- быстро нарастающая отечность;

- ограничение (либо невозможность) самостоятельного передвижения;

- синюшность;

- укорачивание пальца, соединенного со сломанной плюсной (например, при переломе 5 плюсневой кости мизинец выглядит короче).

Симптомы стрессового повреждения несколько отличаются, гематома отсутствует. Человек испытывает боль, которая нарастает во время интенсивных нагрузок, спадает в состоянии покоя. При пальпации болезненность ощущается непосредственно в месте травмы, не распространяется на другие участки стопы. В области большого пальца наблюдается небольшая отечность, развивается хромота.

Даже если у больного сохраняется способность ходить, к врачу нужно обратиться незамедлительно!

Люди зачастую принимают повреждение за ушиб либо растяжение связок, занимается самолечением. В результате трещина превращается в полноценный разлом, развиваются серьезные осложнения в виде формирования костной мозоли, которая нарушает функциональность ноги. Такие состояния требуют гораздо более долгого и сложного лечения.

Диагностика открытого перелома сомнений не вызывает. В месте разлома видны разрывы кожных покровов, торчащие отломки, кровотечение. Пациент не способен переносить вес на поврежденную конечность.

Оказание первой помощи

Успех восстановления полноценной двигательной активности после перелома плюсневой кости во многом зависит от того, насколько грамотно была оказана первая помощь.

При подозрении на повреждение стопы близкие больного должны действовать следующим образом:

- Обездвижить ногу, расположив ее на небольшом возвышении (под голень можно подложить валик из пледа или куртки).

- Дать пострадавшему обезболивающее (например, Кеторол или Анальгин).

- Для уменьшения отека хорошо приложить к ступне лед на 15–20 минут, сделать перерыв 40–60 минут, после допустимо повторить процедуру.

- При разрушениях стрессового характера, ногу нужно замотать эластичным бинтом, наблюдать за цветом дермы, когда кожа начнет белеть либо синеть — ослабить повязку. Если перелом травматический — наложить шину. Стопу следует фиксировать по подошве, тыльной и наружной сторонам. Досточку надо выбрать чуть длиннее ступни.

При смещении отломков недопустимы попытки их самостоятельного вправления!

Когда травма открытая, прежде всего необходимо остановить кровь. Если кровотечение венозное, надо воспользоваться стерильным бинтом. Если артериальное (кровь «бьет» пульсирующим фонтаном) — придется наложить жгут выше места разрыва тканей. Под него следует подсунуть записку с указанием времени его наложения, каждый час ослаблять жгут, корректировать данные в записке.

После оказания первой помощи требуется незамедлительно вызвать «Скорую помощь» либо доставить пациента в ближайший травмпункт.

Лечение

Тактика лечения перелома плюсневой кости зависит от локализации травмы и ее степени тяжести.

Основные методы, которые применяют травматологи:

- наложение гипсовой повязки;

- репозиция отломков закрытым способом (без надрезов);

- остеосинтез — оперативное вмешательство с установкой металлоконструкции для закрепления кусочков плюсны.

При сильном смещении обломков, пациенту предварительно может быть показано скелетное вытяжение с помощью шины. Вне зависимости от выбранного метода требуется иммобилизация конечности.

Перелом плюсневой кости стопы гипс сапожок

Гипс-сапожок используют при таких травмах в большинстве случаев. Накладывают его не только непосредственно на стопу, но и голеностоп, с «захватом» нижней части икры.

Такой фиксатор обеспечивает полную неподвижность костей и совмещенных осколков, ускоряет формирование новых тканей. Во время лечения пациент передвигается с опорой на костыли, на загипсованную ногу приступать нельзя.

Ортез на стопу при травме плюсневых костей

Неосложненные травмы допустимо обездвиживать с помощью ортреза из полимерных материалов. Такое ортопедическое изделие носят, чтобы предотвратить деформацию сустава, снять мышечное напряжение, уменьшить нагрузку на конечность и связки.

При множественных или смещенных переломах использовать ортез нельзя, поскольку он менее надежен, в сравнении с гипсом.

Приспособления имеют разную степень жесткости. В сложных случаях их рекомендуют носить после снятия гипсового сапожка, чтобы постепенно адаптировать поврежденную конечность к повседневной работе.

Лечение народными средствами

Вылечить разрушение костной ткани только народными средствами не получится. Домашние рецепты допустимо применять в качестве вспомогательного, симптоматического лечения.

Хорошо снимают боль, уменьшают отечность компрессы. Для них можно использовать:

- сырой, натертый на мелкой терке картофель;

- голубую глину;

- настой из хвои пихты;

- капустные листья.

Втирать в место повреждения разогревающие мази или масла запрещено! Они активируют кровообращение, приводят к формированию гематом, отечности, усиливают болезненность.

Днем ногу можно бинтовать эластичным бинтом (на ночь его надо снимать). Для внутреннего применения подойдут травяные чаи или отвар окопника. Для приготовления последнего нужно залить столовую ложку размолотого корня стаканом кипящей воды, дать настояться. Когда раствор остынет, его следует процедить, пить по паре чайных ложек три раза в сутки. Общая продолжительность курса — месяц.

Длительность заживления и период реабилитации

Срастание костной ткани и восстановление двигательной функциональности стопы в среднем наступает через 1,5-2 месяца.

Сколько заживает перелом плюсневой кости, зависит от нескольких факторов:

- сложности травмы;

- возрастной категории пациента;

- уровня содержания кальция в крови;

- наличия хронических патологий;

- образа жизни больного.

На скорость выздоровления существенно влияет соблюдение пострадавшим всех клинических рекомендаций.

Переломы пятой плюсневой кости со смещением имеют тенденцию к развитию осложнений. При выборе варианта терапии большую роль играет уровень активности человека до травмирующей ситуации.

Людям, ведущим «сидячую» жизнь, разрешается нагружать конечность не ранее чем спустя 6–8 недель после травмы.

Быстрее всего восстанавливаются спортсмены, которым проводят реконструкцию стопы с пересадкой костной ткани. Они, в большинстве случаев, приступают к восстановительным манипуляциям. Через 14 дней после проведенного вмешательства, спустя месяц — возвращаются к тренировкам с поэтапным наращиванием нагрузок.

Последствия перелома плюсневой кости стопы

Осложнения при подобных травмах связаны с несвоевременным либо неправильным лечением. Некоторые негативные последствия проявляются непосредственно после перелома, другие — спустя несколько лет.

Распространенными последствиями травмы являются:

- хронические боли;

- артрит;

- затруднения при ношении обуви;

- плоскостопие;

- артрозы;

- деформация структуры костной ткани;

- остеопороз;

- быстрая утомляемость не только при ходьбе, но и в статичном положении «стоя».

Неправильное сращивание после перелома пятой плюсневой кости стопы может спровоцировать полное обездвиживание этой части ОДА (опорно-двигательный аппарат). Чтобы избежать осложнений важно правильно пройти реабилитационный период.

Восстановление

Полное восстановление ступни — длительный процесс. Особенно много времени занимает реабилитация после перелома основания пятой плюсневой кости. Иногда полноценное функционирование стопы возвращается только спустя полгода.

Лечение должно быть комплексным. В него входят:

- физиотерапия;

- прием фармацевтических препаратов;

- ЛФК;

- массаж;

- прогревающие ванночки с отварами лекарственных трав;

- специальная диета;

- ношение ортопедических стелек (в первый год после травмы).

Весь процесс восстановления должен проходить под постоянным контролем врача-ортопеда.

В медикаментозное лечение перелома плюсны включают препараты следующих групп:

- обезболивающие (Анальгин, Кеторол, Найз, Ибупрофен);

- диуретики (Верошпирон, Фурасемид) нужны, когда долго держится отек;

- витаминные комплексы с кальцием (Глюконат Кальция, Кальций Д3 Никомед и другие);

- препараты, восстанавливающие хрящи (например, Хондроитин).

К числу наиболее эффективных физиопроцедур при переломах относятся:

- гидровоздействие;

- электрофорез с кальцие?