Смэ перелома при падении

Cудебно-медицинская характеристика и оценка повреждений при падении с высоты : лекция // Избранные лекции по судебной медицине (судебно-медицинская травматология) / Лев Моисеевич Бедрин. — Ярославль: Ярославск. гос. мед. институт, 1989. — С.87-95.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ

Среди травм тупыми твердыми предметами важное место принадлежит повреждениям при падении с высоты. Это определяется двумя моментами: во-первых, частотой этих повреждений и, во-вторых, особенностями морфологии их и условиями возникновения.

По данным различных авторов (А. А. Матышев, 1974, Л, С. Велишева, 1975, А. А. Солохин, 1985, А. А. Матышев и А. Н. Лебедев, 1987 и др.) удельный вес смертельных телесных повреждений в результате падения с высоты достигает в крупных городах 20—40% от всех случаев смертельной механической травмы. В последние годы, в связи со строительством многоэтажных зданий, количество травм от падения с высоты возрастает.

По роду смерти падение с высоты чаще всего является несчастным случаем (в быту или на производстве), реже — самоубийством или убийством.

Впервые падение с высоты, как самостоятельный раздел судебно-медицинской травматологии, было выделено в учебнике по судебной медицине Н. В. Попова (1946), до этого повреждения при падении с высоты рассматривались среди повреждений тупыми твердыми предметами вообще. За сорок с лишним лет было произведено большое количество научных исследований по проблеме экспертизы повреждений при падении с высоты, что во многом расширило наши представления об этом своеобразном и сложном для судебно-медицинской экспертизы виде травмы тупыми твердыми предметами.

В настоящее время разделяют несколько разновидностей падения с высоты:

- Прямое падение, при котором тело человека по путч своего падения не встречает каких-либо препятствий и получает повреждения только в момент приземления.

- Ступенчатое (непрямое, последовательное) падение, при котором тело по пути своего полета ударяется о какие- либо предметы (деревья, столбы, провода и т. п.).

Кроме этого различают СВОБОДНОЕ падение, когда па дает только одно тело человека, и НЕСВОБОДНОЕ, когда тело падает с каким-либо предметом или внутри его (например, внутри автомобиля при падении его с моста, при падении вместе с частями строительных конструкций, внутри самолета при авиакатастрофе и т. п.). Кроме того, отдельно рассматривается падение на плоскости, или, как его иногда называют, падение с высоты собственного роста.

Тяжесть, локализация и морфологические проявления повреждений в результате падения с высоты, зависят от нескольких факторов:

- — высоты падения;

- — характера поверхности, о которую ударяется тело (жесткая или нет, гладкая или шереховатая и т. п.);

- — положения тела в момент удара о поверхность, на которую оно падает;

- — вида падения (прямое или ступенчатое, свободное или несвободное, с ускорением в момент начала падения или без него);

- — массы тела и возраста пострадавшего;

- — наличии или отсутствия одежды и, как указывает А.А. Матышев (1979), способности одежды к «парашютированию»;

- — наличия или отсутствия координации движения во время падения и «группировки» тела в момент соударения.

Основное значение для тяжести травмы имеют высота падения и жесткость поверхности соударения. Положение тела в момент удара при «приземлении» во многом определяет морфологию повреждений и их локализацию.

В экспертной практике чаще всего встречается свободное прямое падение. Оно может наблюдаться как в вертикальном (чаще), так и в горизонтальном или близком к нему положении тела в процессе полета. В процессе прямого свободного падения положение тела человека претерпевает, как указывает А. А. Солохин, 1983, определенные изменения: первоначально происходит поворот тела относительно точки опоры, затем отрыв тела относительно точки опоры, затем отрыв тела от опоры с вращением или без него.

И в том, и в другом случае возможны различные варианты «приземлений», которые могут быть сведены в таблицу 17.

Таблица 17

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В МОМЕНТ ПОЛЕТА ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ И ПРИЗЕМЛЕНИЯ

Вертикальное положение

- Приземление на стопы

- Приземление на колени

- Приземление на ягодичную область

- Приземление на голову

Горизонтальное положение

- Приземление на переднюю поверхность тела

- Приземление на заднюю поверхность тела

- Приземление на боковую поверхность тела

- Приземление на переднюю или задне-боковую поверхность тела

От того, какой из вариантов имел место, будет зависеть характер и локализация повреждений.

Основным механизмом возникновения повреждений при падении с высоты является удар в момент приземления, сопровождающийся в значительном проценте случаев (особенно при падении с большой высоты) сотрясением тела и сдавливанием его частей.

Локализация повреждений при свободном падении тела с высоты весьма разнообразна, однако она может быть типизирована в зависимости от вариантов положения тела в процессе падения и «приземления»:

- Повреждения вследствие первичного удара о грунт — первичные прямые повреждения, возникающие в области соударения.

- Первичные непрямые повреждения, образующиеся также вследствие удара в момент приземления, но располагающиеся вдали от области соударения — первичные отдаленные повреждения.

- Вторичные местные (реже — отдаленные) повреждения, вследствие вторичного (вторичных) удара при перемещении тела после приземления.

Рассмотрим характер и локализацию повреждений при различных вариантах свободного падения с высоты.

ПАДЕНИЕ НА ВЫПРЯМЛЕННЫЕ НОГИ (НОГУ) ПЕРВИЧНЫЕ ПРЯМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

ссадины, кровоподтеки, ушибленные раны подошвенных поверхностей стоп, переломы пяточных, таранных и других костей стоп.

ПЕРВИЧНЫЕ НЕПРЯМЫЕ (отдаленные) повреждения: переломы костей голени (чаще в нижней трети); компрессионные оскольчатые переломы нижних третей бедренных костей; переломы костей таза; компрессионные- переломы тел поясничных и нижнегрудных позвонков; кольцевидные переломы основания черепа.

Первичные непрямые повреждения часто бывают результатом общего сотрясения тела во время соударения. При этом, чем больше высота падения, тем резче выражены морфологические проявления сотрясения. Они проявляются в надрывах и разрывах связочного аппарата легких, печени, почек, разрывах или надрывах легких, печени, брюшины, брыжейки, кровоизлияниях в паренхиму внутренних органов.

А.А. Матышевым и А.Н. Лебедевым (1987) отмечена своеобразная особенность: чем резче выражены первичные прямые повреждения, тем меньше распространенность и выраженность прямых отдаленных повреждений.

ВТОРИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ при падении на ноги являются результатом последующего после первичного удара падения тела (чаще назад) и удара его о грунт: возникают кровоизлияния и ушибы мягких тканей крестцово-ягодичной области, переломы свободной части крестца, ушибы и ушибленные раны локтевых областей; ссадины и ушибы кожи затылочной области головы, иногда — закрытые переломы костей основания черепа с ушибом головного мозга.

Как видно из сказанного, наиболее тяжелыми являются первичные отдаленные повреждения, которые в большинстве случаев и являются причиной смерти.

ПАДЕНИЕ НА ГОЛОВУ

В этом варианте свободного падения возникают обширные первичные прямые повреждения черепа и головного мозга: множественные оскольчатые переломы свода и основания черепа, ушибы и размозжения головного мозга. В месте соударения — ссадины, кровоподтеки, раны мягких покровов головы, переломы нижней челюсти. В некоторых случаях раны волосистой части головы возникают вследствие разрывов кожи изнутри отломками костей свода черепа.

Эти повреждения, являясь более тяжелыми, чем первичные непрямые и вторичные, обусловливают . наступление смерти в большинстве случаев на месте происшествия.

Из первичных непрямых повреждений следует отметить прежде всего компрессионные и оскольчатые переломы позвоночника, преимущественно в шейном его отделе, сопровождающиеся перерывом спинного мозга, переломы грудины и ребер у места прикрепления их к грудине.

К первичным непрямым повреждениям относятся также явления сотрясения тела, выражающиеся в массивных кровоизлияниях в связочный аппарат легких, в паренхиму легких и в сердце.

Вторичные повреждения при этом виде падения с высоты выражены слабо и могут проявляться в ссадинах и кровоподтеках, редко ранах на той стороне тела, которой оно ударяется о грунт после приземления.

ПАДЕНИЕ ПЛАШМЯ (НА ПЕРЕДНЮЮ, ЗАДНЮЮ ИЛИ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА)

Падение при приземлении плашмя сопровождается образованием множественных обширных повреждений во многих областях тела, причем эти повреждения в большинстве случаев являются первичными прямыми.

При ПАДЕНИИ НА ЗАДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА возникают массивные кровоизлияния в мягких тканях, переломы затылочной кости, ушибы мозга как в затылочных долях, так и в областях противоудара — лобных и височных; переломы тел позвонков, дужек и остистых отростков, разрывы межпозвоночных дисков, сопровождающиеся часто повреждениями спинного мозга. Образуются также переломы лопаток и ребер по задним линиям, переломы крестца,

Из первичных непрямых повреждений можно отметить переломы ребер по подмышечным линиям, признаки сотрясения органов груди и живота.

При падении плашмя и соударении передней поверхностью тела повреждения носят как-бы зеркальный характер по сравнению с соударением задней поверхности тела, хотя такие случаи достаточно редки.

ПРИ ПАДЕНИИ НА БОКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА возникают такие первичные прямые повреждения, как поперечные переломы костей черепа, ушибы головного мозга, пе реломы ребер и ключиц на стороне приземления, переломы на этой же стороне костей таза.

Возникают также и первичные непрямые повреждения в виде переломов ребер и таза на противоположной стороне, повреждения от общего сотрясения тела.

В некоторых случаях, при падении плашмя и обнаружении трупа на проезжей части дороги (что наблюдается, например, при падениях из окон многоэтажных домов, фасады которых располагаются в непосредственной близости от проезжей части дороги), возникает необходимость дифференциации повреждений при падении с высоты от возникающих в результате автомобильной травмы.

Правильному разрешению этого вопроса способствует знание особенностей повреждений, возникающих при автомобильной травме, а также данные осмотра трупа на месте его обнаружения и учет других обстоятельств дела.

ПАДЕНИЕ НА ЯГОДИЧНЫЕ ОБЛАСТИ приводит к образованию первичных прямых повреждений в виде ссадин, кровоподтеков, ран, обширных кровоизлияний в мягкие ткани, разрывов мышц. Наблюдаются рваные раны промежности, разрывы уретры, мочевого пузыря, переломы костей таза, часто симметричные, разрывы связок подвздошно-крестцовых сочленений.

Отдаленные повреждения напоминают таковые при приземлении на стопы.

Заканчивая раздел об особенностях повреждений при различных вариантах свободного падения с высоты, следует отметить еще одну важную для них: несоответствие малой выраженности наружных повреждений с обширными внутренними повреждениями.

При осмотре трупа на месте его обнаружения, при наличии подозрений на падение с высоты, следует, кроме выявления прочих данных, на которые обращается внимание при осмотре трупа при травме вообще, определить точное расстояние до фасада здания, угол, под которым тело находится к линии возможного падения. При осмотре предполагаемого места падения обращается внимание на подоконник, перила балконов и пр., на которых могут остаться следы подошв, волокна одежды, следы крови. Отмечаются выступающие части здания, а также предметы, располагающиеся по возможной траектории полета.

В процессе судебно-медицинского исследования трупа в морге необходимо искать повреждения, которые не связаны с падением с высоты (огнестрельные, острыми и тупыми предметами), поскольку встречаются случаи, когда человеку причиняются подобные повреждения, а затем труп или тяжело раненый человек выталкивается из окна (с балкона и т. п.).

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ПАДЕНИИ могут вызывать достаточные трудности при их судебно-медицинской оценке. Это обусловливается тем, что на трупе могут иметься, во-первых, повреждения, полученные до падения с высоты, во-вторых, повреждения от каких-либо предметов, о которые ударялось тело в процессе падения и, в-третьих, повреждения, возникающие в момент соударения при приземлении. Повреждения от встречных по пути падения предметов выражаются, в основном, в виде ссадин, кровоподтеков, ушибленных ран, кровоизлияний в мягкие ткани. Характерно, что такие повреждения располагаются на различных участках тела, нередко вдали от повреждений, возникающих при соударении в момент приземления. Для последних вообще характерно то, что они локализуются на какой-то одной поверхности тела.

Перед судебно-медицинским экспертом нередко ставится очень важный для следственных органов вопрос: имело ли место в данном конкретном случае падение с ускорением (т. е. когда телу в момент начала падения придавалось ускорение в виде, например, толчка) или такого ускорения не было? Некоторые авторы (А. А. Солохин, 1983) предлагают называть падение с ускорением «активным падением», а падение без предварительного ускорения — «пассивным». К сожалению, только на основании одних судебно-медицинских данных решить этот вопрос не представляется возможным. В ряде случаев его решению могут помочь данные осмотра трупа на месте его обнаружения и физико-технических исследований вкупе с другими материалами следствия.

ПАДЕНИЕ НА ПЛОСКОСТИ

Кроме падения с большой высоты часто встречаются падения с высоты собственного роста или, как их чаще обозначают, падения на плоскости. По данным различных авторов они составляют 20% и более от всех несчастных случаев.

Чаще такие падения встречаются на улице в зимнее время (гололед), а также на лестницах и в подъездах домов, чаще страдают пожилые люди и пьяные.

При падении на плоскости возможны два варианта:

- Самопроизвольное падение.

- Падение с ускорением (в виде толчка, удара другим человеком).

При самопроизвольном падении навзничь (его также называют безынерционной травмой) на спину чаще всего возникают повреждения костей черепа и вещества головного мозга, имеющие наибольшее значение, поскольку нередко они приводят к смерти. На наружных покровах головы обнаруживаются ссадины, кровоподтеки, иногда ушибленные раны в затылочной области. При внутреннем исследовании обнаруживаются переломы затылочной кости, переходящие на основание черепа, внутричерепные кровоизлияния и ушиб головного мозга, преимущественно в затылочных долях. При этом выраженность переломов костей черепа будет зависеть от их толщины, наличия головного убора, длины тела и массы его, а также от характера поверхности, о которую ударяется голова.

Если падению на плоскости предшествовало ускорение (т. н. инерционная травма), повреждения приобретают определенные особенности. Точки соударения будут располагаться не только в области затылочного бугра, но и выше — в затылочно-теменной области, что отражается на характере переломов костей, линии переломов на основании черепа могут доходить до передней черепной ямки, а сами переломы нередко носят характер вдавленных, от краев которых отходят радиальные трещины. Иногда могут возникать непрямые переломы основания черепа. Резче выражены явления ушиба и размозжения головного мозга в области противоудара.

У пожилых людей при падении на плоскости возникают переломы шейки бедра. При падении вперед с выставленными руками могут возникать переломы костей предплечья в типичном месте. Поскольку они являются следствием несчастного случая, то судебно-медицинская экспертиза при них назначается редко.

В заключение перечислим вопросы, которые наиболее часто приходится решать судебно-медицинскому эксперту в случаях падения с высоты.

- Общие для всех видов механических повреждений вопросы: наличие и характер повреждений; причина смерти; причинная связь между повреждениями и смертью; давность наступления смерти; наличие или отсутствие заболеваний, алкоголя в трупе.

- Могли ли возникнуть обнаруженные повреждения при падении с высоты? Имеются ли на трупе повреждения, причиненные до падения с высоты?

- Имело ли место свободное прямое или ступенчатое падение? Какой частью тела произошло соударение?

- Могло ли возникнуть падение с высоты при тех конкретных условиях, указания на которые имеются в материалах дела?

Источник

По материалам Киевского областного бюро судебномедицинской экспертизы мы изучили 78 случаев повреждений позвоночника при различных травмах. Общие данные сведены в таблицу. В 51 случае исследовали труп, в 27 — живого человека.

Сводная таблица повреждений позвоночника

| Причина | Обстоятельства | Число обследованных | Пол | Возраст (в годах) | Исследовано | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| М. | Ж. | трупы | живые лица | всего по причине повреждения | ||||

Падение с высоты | Прыжки в воду | 11 | 11 | 15—27 | 11 | |||

Падение: | ||||||||

с незначительной высоты | 9 | 6 | 3 | 30—76 | 8 | 1 | 30 | |

со значительной высоты | 10 | 6 | 4 | 18—78 | 9 | 1 | ||

Автомобильная травма | Падение из кабин, с подножки, из кузова грузовиков | 7 | 6 | 1 | 25—50 | 5 | 2 | |

Удар и наезд автомобиля | 19 | 12 | 7 | 24—70 | 7 | 12 | 32 | |

Травма пассажиров и водителя при столкновении автомобилей | 6 | 4 | 2 | 23—56 | 2 | 4 | ||

Трамвайная травма | 7 | 3 | 4 | 21—64 | 3 | 4 | 7 | |

Травма при ударе тяжелым предметом | Камни, ящики, бревна | 9 | 6 | 3 | 28—39 | 6 | 3 | 9 |

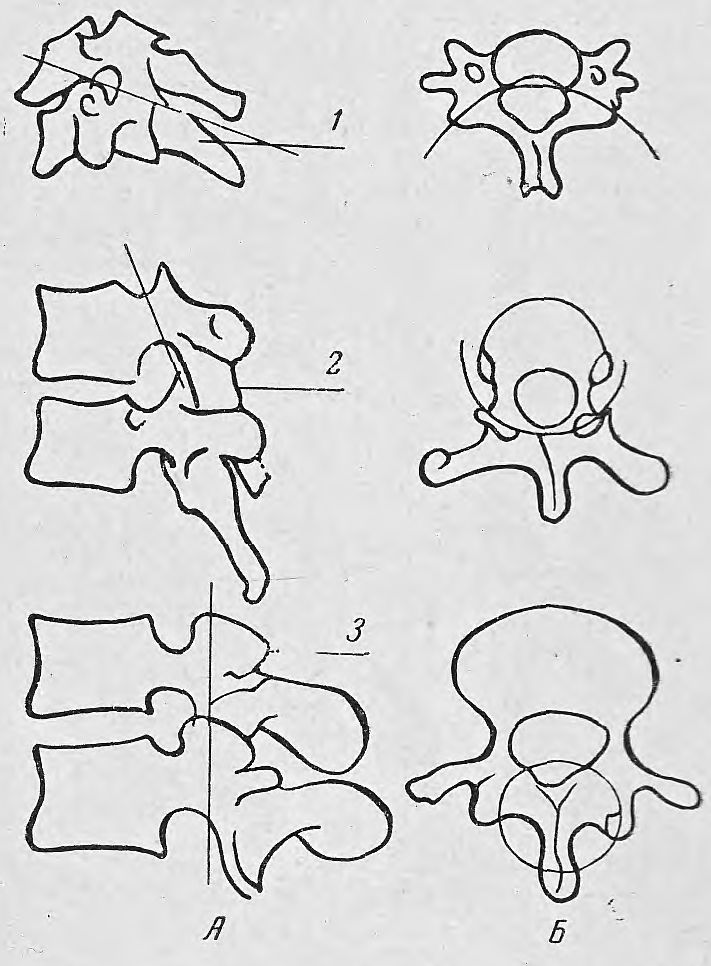

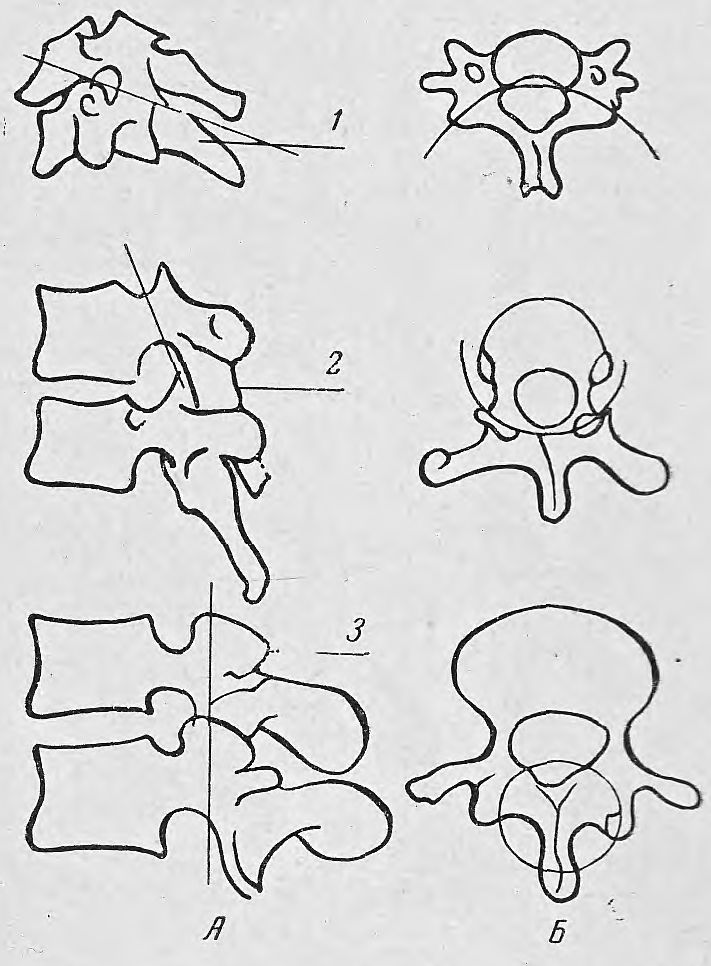

При уточнении механогенеза переломов позвоночника необходимо учитывать некоторые анатомо-физиологические особенности. Его неподвижная часть представлена крестцом, на таз распределяется тяжесть верхней части тела. Система изгибов подвижной части приспособлена к вертикальному положению тела. Поясничная часть, как гибкая дуга, поддерживает грудную клетку, образуя каузально пояснично-крестцовый угол, в среднем равный 130°. Сочленения и межпозвоночные образования обеспечивают необходимое равновесие в различных положениях. Давление тяжести туловища на диски придает позвоночнику гибкую напряженность, благоприятствующую его движениям. Направление и объем движений определяются межпозвонковыми суставами. Форма их в разных областях различна (см. рисунок) 1, и поэтому подвижность каждой области позвоночника имеет свой размах и направление. Кроме того, имеются и индивидуальные различия. Однако наиболее подвижны всегда шейная и поясничная области, наименее — грудная.

Конфигурация суставных отростков в подвижных областях позвоночника.

А — сбоку; Б — сверху; 1 — шейные позвонки; 2 — грудные; 3 — поясничные. Дуги и круги соответствуют наклону поперечных осей суставных отростков.

При сгибании грудной изгиб увеличивается, а поясничный сглаживается. Разгибание увеличивает поясничный и шейный изгибы и сглаживает грудной.

Рентгенологическое изучение позвоночника в движении показывает, что его изгибы не всегда совпадают с формами профилей тела, это в некоторой степени зависит от мягких тканей. При боковых наклонах мягкие ткани в области изгиба вызывают такие изменения формы, которые не соответствуют форме позвоночника на месте максимального его изгиба. Линия изгиба позвоночника при боковом наклоне может образовать либо равномерную дугу, либо изогнутую, ломающуюся в поясничной и грудной областях. Вращение является в действительности винтообразным движением, так как оно сопровождается боковым наклоном в сторону, противоположную направлению кручения.

По данным литературы, наиболее часто встречаются компрессионные переломы. Иногда они не ограничиваются одной компрессией тела, а сочетаются с переломом дужки, отростков либо с разрывом межпозвонкового хряща и последующим смещением (подобие перелома-вывиха).

Механизм компрессионных переломов позвоночника объясняется следующим образом. При действии силы по вертикали на голову или плечи позвоночник усиленно сгибается в наиболее подвижных частях, в первую очередь в межпозвонковых суставах. При действии силы не только сверху возникает повреждение сочленений и вывих или перелом суставных отростков. В дальнейшем сплющиваются межпозвонковые хрящи и вслед за этим тела позвонков, находящихся в области вершины согнутого позвоночника. В большинстве случаев место наибольшего сгибания соответствует D10—D12. После этого лежащие выше позвонки соскальзывают вперед, увлекая за собой отломившийся верхнепередний край тела сломанного позвонка. Обращает на себя внимание, что изменяется преимущественно верхняя поверхность позвонка, а нижняя в большинстве случаев остается целой. Это объясняется тем, что на верхнюю поверхность больше влияет сгибаемый кпереди верхний отдел позвоночника и компонент сдвига кпереди, реже в сторону. Это может быть связано с разрывом длинной передней и боковых связок позвоночника, что встречается редко (чаще наблюдаются переломы суставных отростков). При воздействии большей силы могут раздавливаться и. сплющиваться 2 соседних позвонка, образуя одну клиновидную массу. Компрессионные переломы чаще происходят в переходных местах изгибов и там, где относительно гибкая часть связана с негибкой.

После компрессионных переломов наиболее частыми являются переломы-вывихи. Различают компрессионные переломы-вывихи со значительным повреждением тела позвонка и переломы-вывихи со значительным смещением. По мнению Д. К. Приходько (1935), последние чаще встречаются в верхнегрудном отделе.

Некоторые авторы (Я. А. Ротенберг, 1927; В. Москаленко, 1927; Н. В. Попов, 1931, и др. ) считают, что характер и локализация повреждений позвоночника зависят от величины, быстроты, продолжительности и места приложения действующей силы. Так, при падении на седалищную область чаще всего страдает грудино-поясничный отдел, при падении на затылок — шейный и нижнегрудной, при поднятии тяжести — нижнепоясничный.

Учитывая судебномедицинскую важность характера повреждений позвоночника, следует обратить внимание на переломы позвоночника, встречающиеся при действии прямой и непрямой силы. Я. А. Ротенберг считает, что при переломах позвоночника от непосредственного приложения силы поражается главным образом задний отдел его (дуги позвонков, остистые и поперечные отростки).

Повреждения позвоночника при падении с высоты имеют свои особенности. Для подробного изучения механизма возникновения и локализации мы подразделили их на возникающие при прыжках в воду, при падении на землю с незначительной и большой высоты.

В судебномедицинской литературе широко освещен вопрос о повреждениях при падении с высоты (В. П. Кушелев, 1951; М. И. Райский, 1953). Отдельных исследований, посвященных повреждению позвоночника, нет, за исключением работ В. А. Свешникова (1955) и А. Я. Криштула (1964), в которых освещен вопрос о травме позвоночника при прыжках в воду. Между тем характер повреждений позвоночника при падении с высоты нередко позволяет судебномедицинскому эксперту исключить автомобильную травму или уточнить механогенез. Повреждения позвоночника от падения с высоты мы наблюдали в 30 случаях: в 11 при прыжках в воду, в 9 при падении с незначительной высоты и в 10 при падении с большой высоты. Во всех случаях отмечены разрывы спинного мозга. Только 2 потерпевших остались живы.

При прыжках в воду мы наблюдали 11 изолированных повреждений позвоночника у людей в возрасте 15—27 лет. Во всех случаях отмечен разрыв спинного мозга; ранимой была нижнешейная часть позвоночника (С5 — 4 случая, С6 — 4, С5—С6—1, С5—D1 — 1, дужки С2—С5— 1). Все они окончились смертью.

Компрессионные переломы тел позвонков мы встретили в 6 случаях, переломы-вывихи — в 3, перелом тела С5 с переломом остистого отростка — в 1 и перелом дужки С2—С5—в 1. При прыжках в воду и ударе головой о дно водоема чаще происходит резкое сгибание и реже — разгибание, в результате чего образуются компрессионные переломы тел шейных позвонков в нижнем отделе. Если к сгибающей силе присоединяется удар шеей, то происходит еще повреждение остистых отростков и дужек.

Из 9 пострадавших среднего и преклонного возраста, упавших с небольшой высоты (от 50 см до 5 м), смерть наступила у 8. Следует отметить характер переломов при падении с кровати (3 случая). У 2 пожилых людей, страдающих туберкулезом легких и упавших в момент легочного кровотечения, отмечены компрессионные переломы тела VI шейного позвонка. При падении с кровати в состоянии опьянения (1 случай) наблюдался поперечный перелом тела D8 со смещением. В 4 случаях изолированные переломы позвонков возникли при падении с высоты 5 м (компрессионный перелом С6 —1 случай), с высоты 3 и 4 м (перелом С6 — 2 случая) и падении на спину (компрессионный перелом D8—1 случай). В 2 случаях отмечены повреждения позвоночника наряду с другими частями тела. В одном из них был перелом дужек D4—D8 тела L5 и ребер. Перелом дужек и ребер произошел под воздействием прямой силы, а последующее сгибание привело к компрессионному перелому L5. В другом случае при акробатическом прыжке (высота 5 м) произошел компрессионный перелом тела L3 и перелом левой пяточной кости. Перелом позвоночника в данном случае возник от действия непрямой силы. Таким образом, при падении с незначительной высоты чаще возникают изолированные повреждения позвоночника (7 случаев). Падение на голову вызывает перелом нижних шейных позвонков. При падении на спину присоединяется перелом остистых отростков и дужек.

Изучено 10 случаев падения со значительной высоты — с балконов» из окон и с крыш. Возраст пострадавших колебался от 18 до 78 лет; 9 случаев окончились смертью.

Переломы в основном локализовались в верхнепоясничном и нижнегрудном отделах позвоночника. При падении с 3-го этажа в одном случае произошел компрессионный перелом L2 при разгибании и падении на ногу (перелом пяточной кости), в другом — компрессионный перелом тела D12 при падении на ягодицы (перелом костей таза). При падении с 4-го этажа (5 случаев) был перелом костей таза, компрессионный перелом С6 и L3 и при падении на спину — множественные переломы ребер с переломами D10 и L1—L2 в сочетании с переломами их дужек и остистых отростков. При падении на голову отмечен перелом свода и основания черепа с компрессионным переломом L3—L4—L5. При падении с 6-го этажа на ягодицы наряду с переломом костей таза был компрессионный перелом тел D9—D10. При падении на ягодицы или ноги главным образом возникали компрессионные переломы нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков и как исключение перелом С6. Один пострадавший при падении с высоты 13 м на ногу (перелом правой пятки) остался жив, хотя одновременно у него произошел компрессионный перелом D11.

Подводя итоги изложенному, можно отметить, что при прыжках в воду и падении с небольшой высоты (до 5 м) наблюдались изолированные повреждения позвонков. Часто компрессионные переломы тел позвонков сочетались с повреждением дужек (при действии непрямой силы). Падение на голову было сопряжено с повреждением нижних шейных позвонков, на спину — с переломами остистых отростков дужек и поперечным переломом тела позвонка. Лишь изредка сочетание прямой и непрямой силы вызывало компрессионные переломы тел позвонков вдали от места приложения силы. Иногда наблюдались переломы поперечных и остистых отростков при непосредственном воздействии на них.

Для падения с большой высоты характерны переломы многих костей, в том числе и позвоночника. При падении на голову чаще возникали переломы костей черепа и нижних шейных позвонков. Падение на ягодицы и ноги сопровождалось переломом нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков (непрямая сила). Падение на спину (прямая сила) дополнительно нарушало целость поперечных и остистых отростков.

При повреждении позвоночника автотранспортом важно было установить место приложения силы. Однако по этому вопросу мы нашли лишь работу В. К. Стешица (1962), посвященную судебномедицинской оценке автотранспортных повреждений позвоночника.

Разобранный нами материал включает 32 таких повреждения.

1-я группа охватывает 7 случаев падения с подножки кабины, из кузова грузовика и с заднего сиденья мотоцикла. Пострадавшие были в возрасте от 25 до 50 лет. В 5 случаях исследовали трупы, в 2 — живых лиц. При этом отмечены повреждения С6—D1 (у 4), D2, С6 и С7 (по 1 человеку). Переломы нижнешейных позвонков образовались при падении на голову, т. е. под действием непрямой силы. Другие повреждения костей отсутствовали. При падении на спину отмечены компрессионные переломы грудных позвонков в сочетании с повреждением ребер, лопатки.

Во 2-ю группу вошло 19 пострадавших от удара и наезда автомобилей. Сюда входят люди в возрасте от 24 до 70 лет. В 12 случаях проводили экспертизу живого человека, в 7 — трупов. В 4 случаях отмечено повреждение шейного отдела позвоночника с разрывом -межпозвонкового диска между VI и VII позвонком, возникшим вследствие удара в спину в область грудного отдела, в 2 — оскольчатый: перелом тел с повреждением атлантозатылочного сочленения в результате удара выступающей частью автомобиля. В 7 случаях мы встретили переломы-вывихи грудного отдела позвоночника. При этом у 2 человек наряду с повреждением II грудного позвонка отмечены переломы ребер по околопозвоночной линии, у 1 — перелом V грудного позвонка с повреждением лопатки. В этих случаях имел место удар кузовом грузовика. В остальных 5 случаях повреждения локализовались в. нижнегрудном отделе (D10—D12). Здесь наблюдался перелом тел остистых и поперечных отростков, ребер и костей таза соответственно месту приложения силы.

В поясничном отделе мы наблюдали переломы тел позвонков и отдельно остистых и поперечных отростков. В 5 случаях были компрессионные переломы верхних поясничных позвонков с переломами ребер. Это обстоятельство указывало на резкое сгибание при ударе в область спины. В остальных 3 случаях переломы остистых и поперечных отростков возникли под действием прямой травмы.

В 6 случаях повреждения были причинены пассажирам при столкновении автомобилей. При этом у 2 человек отмечен компрессионный перелом нижнешейных позвонков (С5—С6), у 2 — перелом D11, у 2 — перелом D11 и D12 с переломами поперечных отростков поясничных позвонков.

Таким образом, при автомобильных травмах (удар с последующим наездом) повреждения позвоночника чаще всего локализуются в грудном и поясничном отделах. При ударе кузовом грузовых автомобилей возникали повреждения в верхнегрудном отделе, а в шейном, нижнегрудном и поясничном отделах — при действии как прямой, так и непрямой силы.

Повреждения позвоночника и других частей тела в этих случаях имеют значение не только для установления их механизма повреждений, но и для определения типа автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др.). Чрезвычайно важны обстоятельства случая.

Повреждения позвоночника трамваем отмечены в 7 случаях у лиц в возрасте от 21 года до 64 лет; 4 потерпевших остались живы. В большинстве случаев это были компрессионные переломы тел позвонков в верхнепоясничном отделе (L1—L2). В одном случае был комбинированный перелом шейного и грудного отделов позвоночника в результате непосредственного удара в спину на уровне D8 с повреждением ребер и атлантозатылочного сочленения. При непосредственно действующей силе возник перелом D2 с переломом ребер.

Переломы при действии отдельных тупых предметов мы наблюдали в 9 случаях, из которых 6 окончились смертью. Среди предметов, которыми наносились повреждения, были камни, ящики, бревно и др. При падении на голову камня с высоты 2, 5 м возник компрессионный перелом D12—L1. Удар бревном по шее вызвал поперечный перелом С3, а после ударов ногами в область поясницы обнаружен перелом поперечных отростков I и II поясничных позвонков. В приведенных случаях отмечены повреждения в месте приложения силы, которые характеризовались соответствующими переломами позвонков.

Выводы

- Повреждения позвоночника в судебномедицинской практике встречаются наиболее часто при автомобильных травмах и падении с высоты.

- Характер и локализация повреждений позвоночника и других костей при автомобильных травмах дают возможность не только установить механогенез повреждений, но и уточнить тип автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др. ).

- При падении с высоты по месту приложения силы, характеру и локализации повреждений позвоночника можно установить их механогенез. При прыжках в воду образуются компрессионные переломы нижнешейных позвонков. При падении с небольшой высоты чаще возникают изолированные повреждения позвонков. Для падения со значительной высоты характерны переломы различных костей, в том числе и позвонков.

1 Г. Гицеску. Пластическая анатомия. Бухарест, 1963.

Источник