Штифт при переломе голеностопа

Переломы лодыжек являются одной из наиболее частых причин обращения к травматологам-ортопедам.

Консервативное лечение методом гипсовой иммобилизации возможно в ситуации изолированных переломов наружной или внутренней лодыжек без смещения костных фрагментов и повреждения связочных структур. Даже в случаях подобных изолированных повреждений сроки иммобилизации не могут быть меньше 6 недель, что в конечном счёте значительно затрудняет реабилитацию и может приводить к более продолжительным срокам нетрудоспособности в сравнении с оперативным лечением. Плюсами консервативного лечения перелома лодыжек являются отсутсвие рисков связанных с самим оперативным вмешательством и наркозом, а также отсутсвие необходимости удалять металлофиксаторы в будущем.

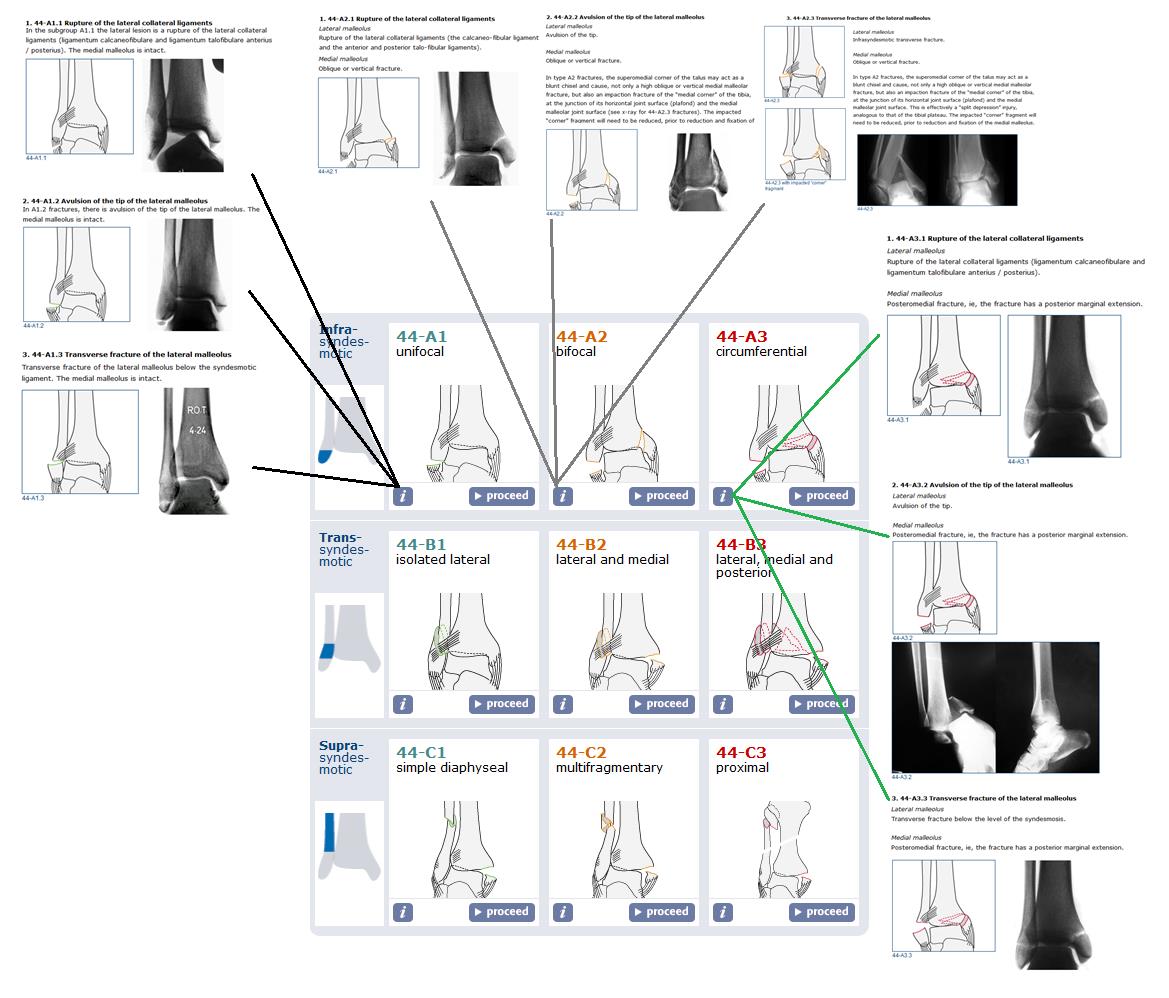

Итак, подавляющее большинство переломов лодыжек требует оперативного вмешательства, при отсутсвии противопоказаний. Для планирования оперативного вмешательства и понимания взаимоотношений между различными анатомическими структурами в области голеностопного сустава и стопы, которые могут повреждаться при переломах лодыжек, существуют различные классификации. Наиболее широко распространённой в международной практике, подробной, и оценивающей все аспекты как собственно травмы, так и возможных путей её лечения является классификация АО. Вы можете найти её на сайте международной ассоциации остеосинтеза.

К сожалению данная классификация довольно сложная и громосткая, мы не будем приводить её здесь полностью, так как только её треть относящаяся к группе А выглядит примерно так:

Максимально упрощая, можно свести переломы лодыжек к однодвухтрёх- лодыжечным переломам и их эквивалентам. Консервативное лечение применимо только в случае однолодыжечных переломов. При консеравтином лечении двух- и трёх-лодыжечных переломов и их эквивалентов вторичное смещение практически неизбежно, что приводит в дальнейшем к нарушению взаимоотношений между таранной костью и соответсвующих ей суставных поверхностей большеберцовой и малоберцовой костей, что в свою очередь приводит к неправильному распределению нагрузки, износу суставного хряща и формированию посттравматического артроза с грубым нарушением функции опоры и ходьбы уже в течение 1-2 лет после травмы. Именно это и объясняет возросший за последние 2 десятилетия интерес хирургов-ортопедов к данному виду травмы.

Главной целью хирургического лечения перелома лодыжек является восстановление нормального взаимоотношения костей в голеностопном суставе. Даже при смещении таранной кости кнаружи на 1 мм площадь её контакта с большеберцовым плато уменьшается на 40%. Получается что при сращении наружной лодыжки с, казалось бы, небольшим смещением в 1 мм кнаружи, на 60 % площади будет приходиться 100 % нагрузки.

Вторым важным моментом является обеспечение условий для сращения перелома за счёт плотного контакта костных фрагментов и их надёжной фиксации, предотвращающей движение отломков между собой.

Третьей целью является уход от иммобилизации. Гипсовая повязка сама по себе способна нанести значительный вред её обладателю за 6 недель, приводя к нарушению питания тканей, атрофии мышц, повышая риски тромбоза глубоких вен нижних конечностей, препятствуя движению в суставе, что в конечном счёте может приводить к его контрактуре. При правильно выполненном остеосинтезе движения в голеностопном суставе разрешаются уже на следующий день после операции. Вы можете посмотреть статью посвящённую операции при переломе лодыжки перейдя по этой ссылке.

В нашем центре мы стараемся максимально быстро и эффективно оказывать помощь пациентам с переломами любой локализации, в том числе и с переломами лодыжек. Полное предоперационное обследование и операция выполняются в течение первых 24 часов после обращения. Выписка под наблюдения травматолога поликлиники в большинстве случаев происходит уже на вторые сутки после обращения и операции. При обращении вам выполнят рентгенограммы для подтверждения диагноза, будет наложена транспортная гипсовая иммобилизация. Непосредственно перед операцией с профилактической целью вводятся внутривенно антибиотики. Возможно использование спинномозговой анестезии или эндотрахеального наркоза. С целью снижения стресса от оперативного вмешательства за 10 минут до операции вас погрузят в медикаментозный сон, проснётесь вы также через 10 минут после её окончания. Во время операции ортопедический хирург произведёт открытое сопоставление отломков с их фиксацией пластинами и винтами. После операции вам понадобятся костыли, так как полная нагрузка всё равно не рекомендуется до сращения перелома. На следующий день после операции вам выполнят перевязку, научат как правильно ходить с дополнительной опорой на костыли и какие упражнения делать для разработки движений и укрепления мышц голени, после чего вы можете быть выписаны домой.

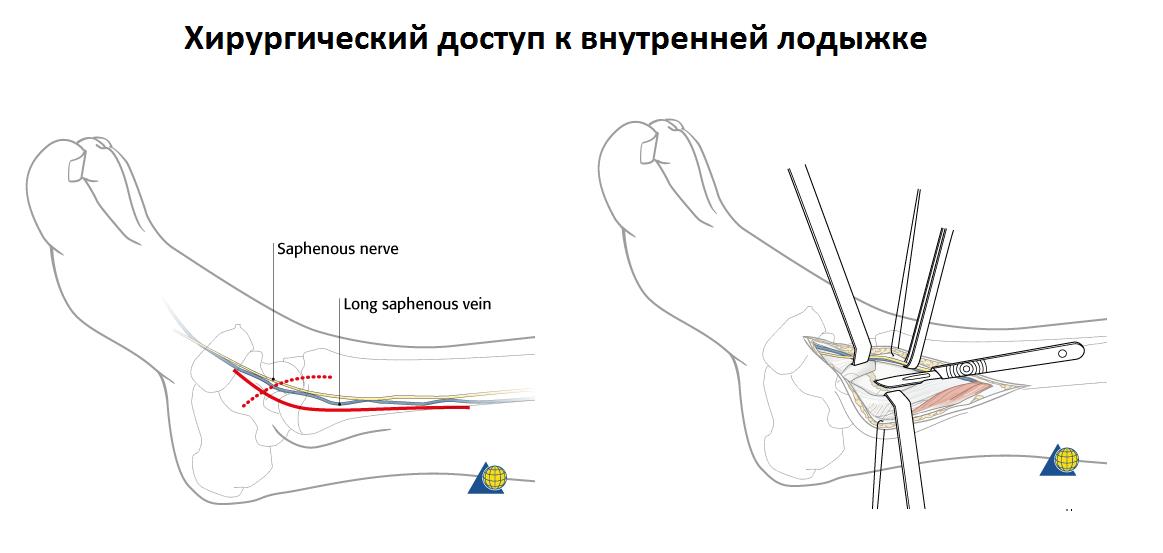

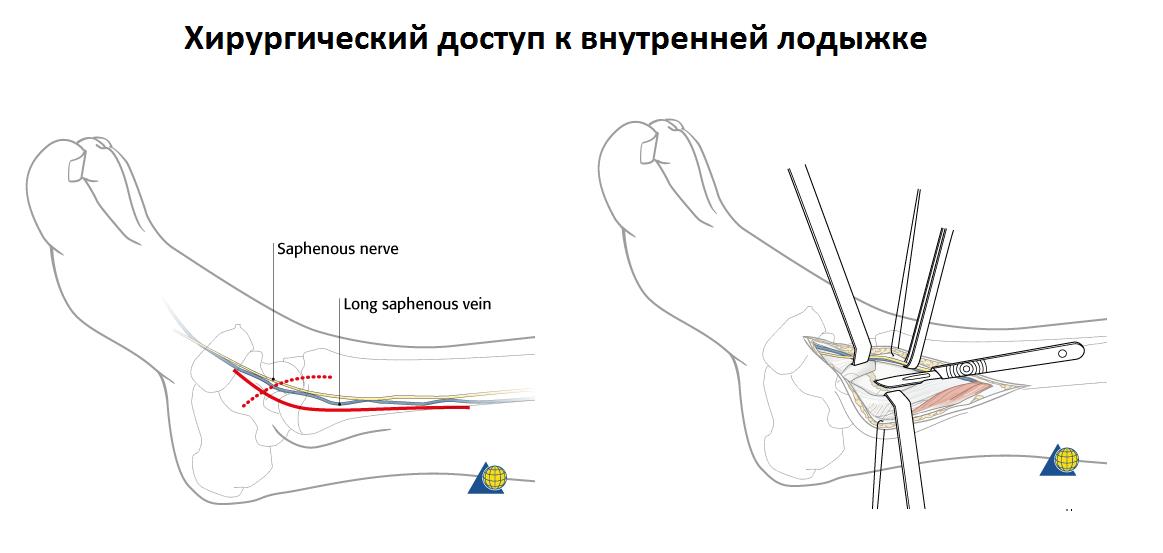

При переломе лодыжек выполняется оперативное вмешательство называемое: открытая репозиция и внутренняя фиксация, или остеосинтез. Для доступа к сломанной кости выполняются разрезы вне проекции крупных сосудисто нервных пучков.

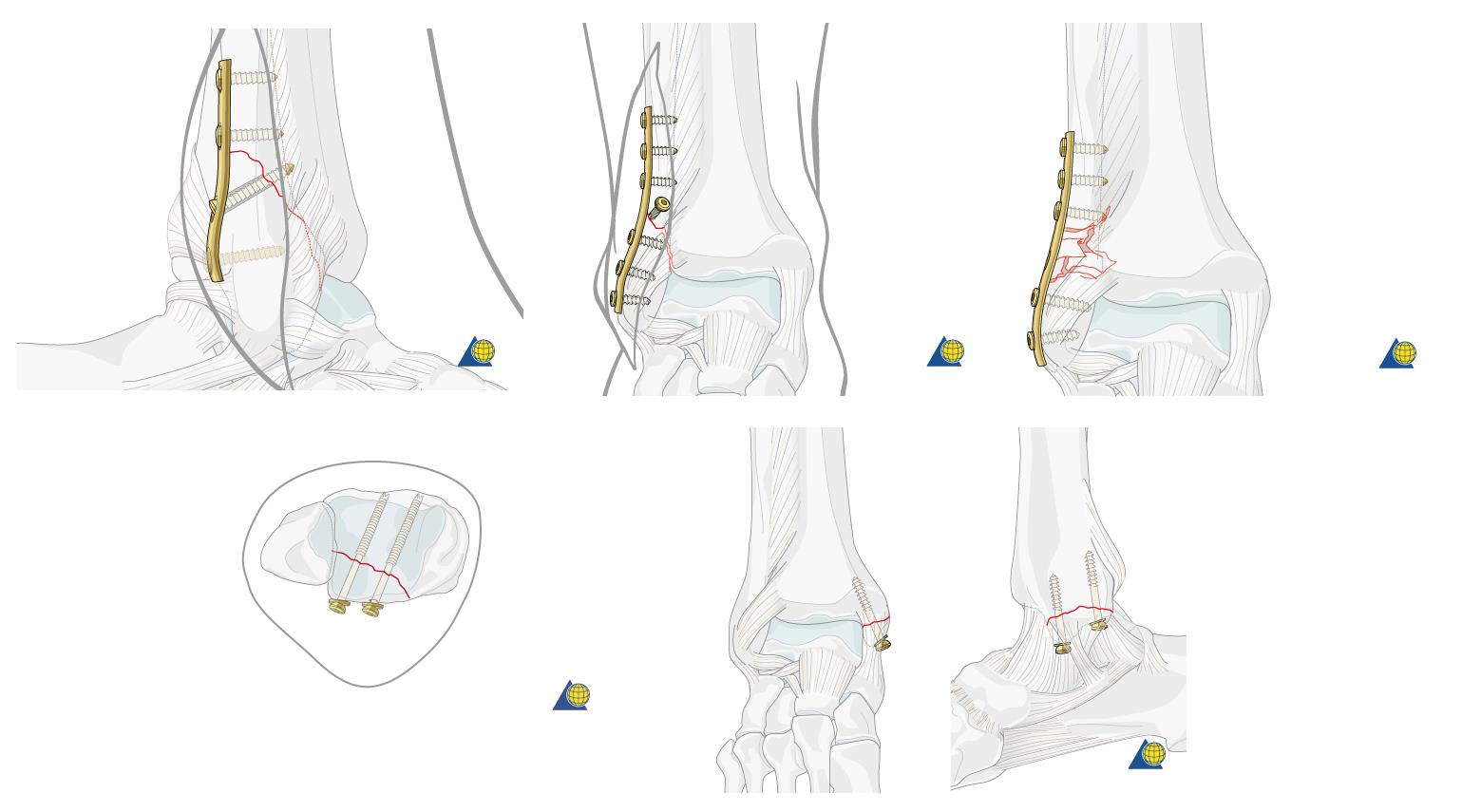

Сломанная кость обнажается, производится сопоставление костных отломков, временная фиксация при помощи костодержателей, спиц, костных цапок. Далее выполняется остеосинтез при помощи пластин и винтов. Временная фиксация удаляется.

Производится гемостаз, рана послойно ушивается, накладывается асептическая повязка, эластическая компрессия.

После операции нога должна находится на возвышении, через повязку на область оперативного вмешательства укладывается лёд (лучше всего мягкая резиновая грелка наполненная льдом и холодной водой) на 30 минут каждые 3 часа. Это позволяет уменьшить отёк и боль в зоне вмешательства. После операции вам будут вводиться обезболивающие и противовоспалительные препараты. Вечером в день операции или на следующий день после операции инструктор по лечебной физкультуре обучит вас каким образом надо правильно ходить с дополнительной опорой на костыли и покажет вам упражнения которые надо будет выполнять для сохранения массы и силы мышц голени. Утром на следующий день после операции вам сделают перевязку. После этого вы можете быть выписаны под наблюдение травматолога по месту жистельства. Дома также следует продолжать использовать возвышенное положение конечности и лёд для более быстрого спадения отёка и уменьшения болей. Через 2 недели после операции вам надо будет приехать в клинику для того чтобы снять швы. Через 6 недель производится рентгенконтроль и при наличии признаков консолидации разрешается нагрузка на ногу. Обычно требуется ещё около 2 недель для того чтобы полностью восстановить функцию конечности. На этом этапе очень полезно позаниматься с инструктором по лечебной физкультуре. Форсированные(спортивные) нагрузки на ногу не рекомендуются до 6-12 месяцев после травмы.

Существует ряд осложнений характерных для любого хирургического вмешательства и для любого вида анестезии. Операция при переломе лодыжек не исключение. К ним относятся инфекция, повреждение сосудов и нервов, кровотечение, тромбоз глубоких вен. Их риск не превышает 2 % от общего числа вмешатльств.

Также существуют специфические осложнения. К ним относятся тугоподвижность голеностопного сустава, слабость мышц голени, формирование посттравматического артрозп голеностопного сустава. Эти риски в значительной степени зависят от морфологии перелома, наличия сопутсвующих заболеваний, таких как диабет, аутоимунные заболевания требующие приёма стероидных препаратов, курение.

Пластины и винты используемые в современной хирургической практики сделаны или сплава титана или хирургической стали не вызывающих реакции со стороны организма. Их удаление показано в случаях когда они вызывают раздражение мягких тканей за счёт механического их повреждения, в случаях инфекционных осложнений, а также при настойчивом желании пациента. Также зачастую требуется удаление позиционного винта через 6-8 недель при фиксации межберцового синдесмоза. Полное удаление металлофиксаторов при переломе лодыжек рекомендуется не ранее 12 месяцев после операции.

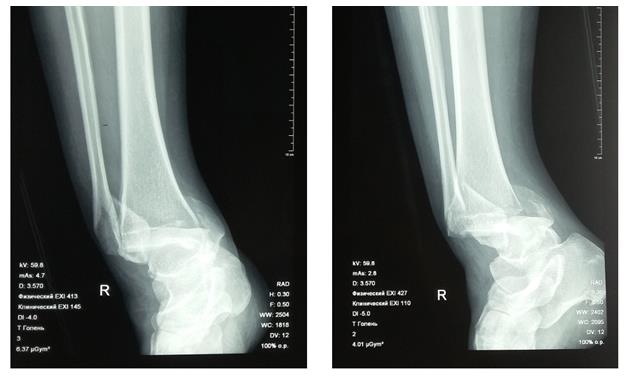

Пациентка Т. 80 лет. Травма за 3 недели до обращения, получила перелом обеих лодыжек правой голени со смещением, подвывихом стопы кнаружи. Обратилась в РТП, выполнена рентгенография, наложена гипсовая повязка. В связи с сохраняющимся выраженным отёком и болевым синдромом обратилась в клинику К+31.

На рентгенограммах в гипсе определяется значительный подвывих таранной кости кнаружи, консолидирующийся перелом нижней трети малоберцовой кости.

В день обращения пациентка послоностью обследована, проведено оперативное лечение, открытая репозиция, остеосинтез перелома нижней трети малоберцовой кости пластиной, внутренней лодыжки винтом, внутренняя лодыжка дополнительно фиксирована анкерным фиксатором.

На контрольных рентгенограммах после операции положение отломков, металлофиксаторов правильное, подвывих таранной кости устранён.

Пациентка выписана на 2 сутки после операции на амбулаторное долечивание.

Пациентка Л. 50 лет, травма в быту, получила закрытый перелом обеих лодыжек с вывихом стопы кнаружи и кзади. Данный случай интересен значительным повреждением мягких тканей произошедшем при травме и потребовавшем значительных усилий в борьбе с отёком, а также морфологией перелома внутренней лодыжки, сломавшейся одним большим блоком вместе с задним краев большеберцовой кости, что потребовало её фиксации при помощи пластины и винтов.

В связи с выраженным отёком мягких тканей, высоким риском некроза краёв ран и инфекционных осложнений пациентке с целью предоперационной подготовки выполнялись скелетное вытяжение, сосудистая и метаболическая терапия, лимфодренаж, физиотерапия. После спадения отёка, на 3 день после поступления выполнено оперативное вмешательство: открытая репозиция, остеосинтез переломов наружной и внутренней лодыжек пластинами и винтами.

Через 4 дня пациентка выписана на амбулаторное долечивание. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением, швы удалены через 14 дней.

Через 6 недель после первичного вмешательства произведено удаление позиционного винта, пациентка приступила к активной разработке движений в голеностопном суставе.

Амплитуда движений через 8 недель после травмы и оперативного вмешательства по поводу этого тяжёлого повреждения близка к полной. Пациентка ходит с полной опорой, не используя костыли или трость, не хромает, боли не беспокоят. Сохраняется умеренный отёк в области голеностопного сустава.

Ещё одну статью посвящённую переломам лодыжек вы можете посмотреть тут.

Источник

«Â÷åðà ÿ ïîõîðîíèë åäèíñòâåííîãî ðîäíîãî ìëàäøåãî áðàòà. Íå õî÷ó îáîáùàòü âñåõ ìåäèêîâ, åñòü äåéñòâèòåëüíî ãåíèàëüíûå ëþäè, âçÿòü õîòÿ áû òåõ, êòî 14 àïðåëÿ 2019 ãîäà â Ìîñêâå â êëèíèêå èì. Áàêóåâà ñäåëàëè åìó îïåðàöèþ íà îòêðûòîì ñåðäöå, ïîñëå êîòîðîé îí áûñòðî ñòàë âîññòàíàâëèâàòüñÿ. Áîëüøå ãîäà îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ õîðîøî, âûøåë íà ðàáîòó, ñòàë âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè.

Îäíàêî, 25 ìàÿ 2020 ãîäà îí ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå óïàëî äî ïîêàçàòåëåé 60/40, òåìïåðàòóðà ïîäíÿëàñü äî 39°C. Êîñòÿ ïîçâîíèë ìàìå è ðàññêàçàë î ñâîåì ñîñòîÿíèè, îíà ïîñîâåòîâàëà åìó âûçâàòü ñêîðóþ, íî îí ïîñòàðàëñÿ ïåðåâåñòè âñå â øóòêó è ñêàçàë, ÷òî âñå ñàìî ïðîéäåò. Íà ñëåäóþùèé äåíü, 26 ìàÿ, â åãî äåíü ðîæäåíèÿ, Êîñòå ñòàëî õóæå, íî îí è â ýòîò äåíü íå ñòàë íèêîãî áåñïîêîèòü. Òàêîå ñàìî÷óâñòâèå ó íåãî ïðîäîëæàëîñü äî 30 ìàÿ, êîãäà åìó ñòàëî äåéñòâèòåëüíî ïëîõî.  ýòîò äåíü îí ïîçâîíèë ìàìå è ñêàçàë, ÷òî åìó ñòàëî ãîðàçäî õóæå, ïðåäïîëîæèë, ÷òî îïÿòü íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì è íà ýòîò ðàç ïîïðîñèë âûçâàòü åìó ñêîðóþ.

Ìàìà âûçâàëà òàêñè è ïðèåõàëà ê íåìó. Óâèäåâ ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå ñûíà, îíà ðåøèëà äåéñòâîâàòü íåçàìåäëèòåëüíî è, íå äîæèäàÿñü ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè, ðåøèëà ñàìà îòâåçòè åãî â áîëüíèöó íà òàêñè.

Îíè ïðèåõàëè â ïðèåìíîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ã. Íîâîìîñêîâñê îêîëî 9 ÷àñîâ óòðà. Âûñëóøàâ æàëîáû Êîñòè íà ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå è èçó÷èâ ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû ñ ïðîøëîé îïåðàöèè, êîòîðûå ìàìà âçÿëà ñ ñîáîé, ìåä. ðàáîòíèêè ñíÿëè âñþ îäåæäó ñ áðàòà è ïîâåçëè åãî íà ðåíòãåí â ñîïðîâîæäåíèè ìàòåðè.

Ïðèìåðíî ÷åðåç 15 ìèíóò, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ðåíòãåíà, ïðèøëè ìåä. ðàáîòíèêè ñ ãîòîâûì ñíèìêîì è ñîîáùèëè, ÷òî èçìåíåíèé â ëåãêèõ íåò. Êîñòþ çàáðàëè è áåç îäåæäû ïîâåçëè â ðåàíèìàöèþ êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Ìàìå îòäàëè âåùè è ñêàçàëè, ÷òî îíà ìîæåò åõàòü äîìîé. Ïî ïðèåçäó äîìîé, îíà âñïîìíèëà, ÷òî íå îñòàâèëà íèêàêèõ êîíòàêòîâ äëÿ ñâÿçè è ïîçâîíèëà â êàðäèîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ã. Íîâîìîñêîâñê.

Òðóáêó âçÿëè ñðàçó è ïîÿñíèëè, ÷òî Êîñòÿ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, íî äûøèò ñàì. Ìàìà îñòàâèëà ñâîé íîìåð äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè. Âå÷åðîì ýòîãî æå äíÿ, îêîëî 18.00, åé ïîçâîíèëè èç áîëüíèöû è â ãðóáîì, ïðèêàçíîì òîíå ñêàçàëè, ÷òîáû îíà ñðî÷íî ñîáèðàëà âåùè áðàòà è ïðèåçæàëà â áîëüíèöó, ò.ê. åãî ïåðåâîäÿò â áîëüíèöó ã. Òóëà ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ.

Íà âîïðîñ ìàìû, êàê îíè òàê áûñòðî ïîñòàâèëè äèàãíîç, åé îòâåòèëè, ÷òî Êîñòå ñäåëàëè ÊÒ. Îíà ðåøèëà óòî÷íèòü, êàêîé ïðîöåíò ëåãêèõ ïîðàæåí, íà ÷òî åé îòâåòèëè, ÷òî ïîðàæåíèÿ êàê òàêîâîãî íåò, íî åñòü ïîäîçðåíèå. Ìàìà ïîåõàëà â áîëüíèöó.

Òàì åå âñòðåòèëè è ñêàçàëè, ÷òîáû îíà îñòàâèëà âåùè ñûíà è åõàëà äîìîé, ò.ê. ñêîðàÿ ïîìîùü ïðèåäåò íå ñêîðî, âîçìîæíî ÷åðåç 3 ÷àñà. Îíà ñêàçàëà, ÷òî âñå ðàâíî äîæäåòñÿ ïîêà åå ñûíà âûâåçóò èç îòäåëåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è â ìàøèíó ñêîðîé.

Äàëüøå íà÷àëè ïðîèñõîäèòü ñòðàííûå âåùè. Ìàìó âñÿ÷åñêè ïûòàëèñü âûãíàòü èç áîëüíèöû ïîä ðàçíûìè ïðåäëîãàìè, ãîíÿëè åå ïî ïðèåìíîìó ïîêîþ òóäà-ñþäà, íî îíà íå ñîáèðàëàñü ïîêèäàòü áîëüíèöó äî òåõ ïîð, ïîêà íå óâèäèò ñîñòîÿíèå ñâîåãî ñûíà. Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ, âðà÷è áûëè âûíóæäåíû íà ïåðåâîçêå âûâåñòè Êîñòþ èç êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè â áîëüíèöó ã. Òóëà íà ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè.

Êîãäà ìàìà óâèäåëà ñûíà íà êàòàëêå â ïðèåìíîì ïîêîå, îíà íå ïðîñòî óæàñíóëàñü, îíà áûëà â øîêå!!!

Êîñòÿ ñèäåë â ïîëóîáìîðî÷íîì ñîñòîÿíèè, èçáèòûé, âñå òåëî áûëî â ññàäèíàõ è öàðàïèíàõ, íà ïðàâîé ñòîðîíå ëèöà áûëà îãðîìíàÿ ÷åðíàÿ ãåìàòîìà, îò êîòîðîé çàïëûë âåñü ãëàç, ãîëîâà ðàñïóõëà, íà ïëå÷å ïðàâîé ðóêè òàêæå áûëà îãðîìíàÿ ãåìàòîìà, íîãè è ðóêè áûëè èñöàðàïàíû, íà ëèöå áûëà íàòÿíóòà ìàñêà, êîòîðóþ Êîñòÿ ïîïûòàëñÿ ñíÿòü èëè õîòÿ áû îòîäâèíóòü, ÷òîáû ïîêàçàòü ìàòåðè ñâîå ëèöî. Íè÷åãî ñêàçàòü ïðè ýòîì îí íå ñìîã.

Åãî ïîïûòêè ñíÿòü ìàñêó áûëè òóò æå ïðåñå÷åíû ðàáîòíèêàìè áîëüíèöû, êîòîðûå íà÷àëè áèòü åãî ïî ðóêàì è êðè÷àòü, ÷òîáû îí íå òðîãàë ìàñêó.

Ìàìà áûëà øîêèðîâàíà åùå áîëüøå è ñïðîñèëà ìåä. ïåðñîíàë, ÷òî âû ñ íèì ñäåëàëè, íà ÷òî ïîëó÷èëà îòâåò îò îäíîãî èç ðàáîòíèêîâ áîëüíèöû: Îí ñ íàìè âîåâàë.

Îíà ñêàçàëà, ÷òî îí äåéñòâèòåëüíî âîåâàë, òîëüêî â ×å÷íå, íî òî÷íî íå ñ âàìè è íå ñ æåíùèíàìè!

Òóò õîòåë áû íåìíîãî ïîÿñíèòü, õîòÿ äëÿ òåõ, êòî çíàë ìîåãî áðàòà, ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì. Êîñòÿ äåéñòâèòåëüíî áûë íà âîéíå, âîåâàë â ïåðâóþ ×å÷åíñêóþ êîìïàíèþ â ðàçâåäûâàòåëüíîé ðîòå, êîòîðóþ íàçûâàëè Áåøåíàÿ ðàçâåä.ðîòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Àëåêñåÿ Åôåíòüåâà ñ ïîçûâíûì Ãþðçà. Íåñìîòðÿ íà ïðîéäåííóþ âîéíó, âñå çíàëè Êîíñòàíòèíà êàê î÷åíü äîáðîãî è îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áûë àáñîëþòíî íå êîíôëèêòíûì. Ìíîãèå äàæå íå äîãàäûâàëèñü î åãî áîåâîì ïðîøëîì è åñëè óçíàâàëè îá ýòîì, äëÿ íèõ ýòî áûëî îãðîìíûì ñþðïðèçîì.

Èòàê, ïðîäîëæèì î ãëàâíîì. Êîñòþ åäâà æèâîãî ïîãðóçèëè â ìàøèíó ñêîðîé ïîìîùè è îòïðàâèëè â áîëüíèöó ã. Òóëà. Íà âñå âîïðîñû ìàòåðè â êàêóþ èìåííî áîëüíèöó, ãäå åãî èñêàòü, êóäà çâîíèòü, ÷òîáû óçíàâàòü î åãî ñîñòîÿíèè, îòâåòîâ íå ïîñëåäîâàëî. Ïðîèçîøëî ýòî ïðèìåðíî â 20:00, ò. å. ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå ïðèåçäà ìàìû â áîëüíèöó. Íàïîìíþ, âåñü ýòîò óæàñ ïðîèçîøåë 30 ìàÿ 2020 ãîäà. Íà ñëåäóþùèé äåíü, 31 ìàÿ 2020 ãîäà, ïðèìåðíî â 11 ÷àñîâ óòðà, íàì ñîîáùèëè, ÷òî Êîñòÿ ñêîí÷àëñÿ â îáëàñòíîé áîëüíèöå ã. Òóëà îò ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû.

Âîò òàê, ÷åëîâåê, ïðîøåäøèé óæàñû ïåðâîé ×å÷åíñêîé êîìïàíèè, îäèí èç ïåðâûõ âîøåäøèõ â ã. Ãðîçíûé, áûë æåñòîêî èçáèò â ãîðîäñêîé áîëüíèöå ã. Íîâîìîñêîâñê, êóäà îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Åñëè áû ìàìà íå äîæäàëàñü ñûíà â ïðèåìíîì îòäåëåíèè ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå íà êàòàëêå â ìàøèíó ñêîðîé ïîìîùè, âñå ýòî ìîãëî áû ñîéòè ñ ðóê ýòèì íåëþäÿì, íå çíàþ êàê íàçâàòü èõ èíà÷å. Âñå ïðîèçîøåäøåå âïîëíå ìîãëî áû âòèõàðÿ çàìÿòüñÿ è íèêòî áû îá ýòîì äàæå íå óçíàë.

Ðàáîòíèêè áîëüíèöû ïûòàëèñü áûñòðî îòâåçòè ìîåãî áðàòà â îáëàñòíóþ áîëüíèöó ã. Òóëû ñ ïîäîçðåíèåì íà COVID-19, õîòÿ íèêàêèõ àíàëèçîâ ñäåëàíî íå áûëî, à áûëî ëèøü íåïîíÿòíîå, íè÷åì íå àðãóìåíòèðîâàííîå ïîäîçðåíèå íà êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ ïðè ÷èñòûõ ëåãêèõ, ïîäòâåðæäåííûõ ðåíòãåíîì. Íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, Êîñòþ âñå æå õîòåëè ìîë÷à îòïðàâèòü â óæàñàþùåì ñîñòîÿíèè â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå áîëüíèöû ã. Òóëà, èç êîòîðîãî òåëà âñåõ óìåðøèõ ïàöèåíòîâ âûäàþò â çàêðûòûõ ãðîáàõ ñ äèàãíîçîì COVID-19, çà÷àñòóþ äàæå íå ïîäòâåðæäåííûõ íåîáõîäèìûìè àíàëèçàìè è òåñòàìè. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ìàìà íå ïîäâåðãëàñü íàñòîé÷èâûì ïðîñüáàì ìåä. ïåðñîíàëà ïîêèíóòü áîëüíèöó è, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, äîæäàëàñü ñûíà, îíà óâèäåëà âåñü ýòîò óæàñ ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè.

Íà ñëåäóþùèé äåíü, ìû ñ íåé ïîåõàëè â ÓÌÂÄ Òóëüñêîé îáëàñòè è ïðîêóðàòóðó Òóëüñêîé îáëàñòè è ïîäàëè çàÿâëåíèÿ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Êîíñòàíòèíà.

Äîñòàòî÷íî áûñòðî áûëî ñäåëàíî âñêðûòèå òåëà ñóäåáíûìè ìåäèöèíñêèìè ýêñïåðòàìè.

îôèöèàëüíîì çàêëþ÷åíèè îáîçíà÷åíî, ÷òî ñìåðòü íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû, íàíåñåííîé òóïûì ïðåäìåòîì íåîïðåäåëåííîé ôîðìû, âñëåäñòâèå ÷åãî íàñòóïèë îòåê ãîëîâíîãî ìîçãà, ïîâëåêøèé çà ñîáîé ñìåðòü. Âîò òàê æåñòîêîå èçáèåíèå ÷åëîâåêà, ïî÷óâñòâîâàâøåãî íåäîìîãàíèå è îáðàòèâøåãîñÿ çà ïîìîùüþ, ïðèâåëî ê åãî ñìåðòè. È âñå ýòî ìîãëî áûòü çàêîïàíî â çåìëå â çàêðûòîì ãðîáó ïîä ïðèêðûòèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19».

Ìàòü Êîíñòàíòèíà Êðàñèêîâà òåïåðü íå âûõîäèò èç äîìà, íè ñ êåì íå îáùàåòñÿ. Êàæåòñÿ, òîëüêî ñåé÷àñ îíà îñîçíàëà âåñü óæàñ ïðîèñøåäøåãî.

Áàáóøêà ïåðåñêàçûâàëà ýòó èñòîðèþ ïîëèöåéñêèì ìíîãî ðàç, áîëüøå íå ìîæåò. Òåïåðü îíà òîëüêî ïëà÷åò è ñìîòðèò â îêíî, ãîâîðèò ïëåìÿííèöà ïîãèáøåãî Åëåíà Êèðüÿíîâà. Äåäóøêà ó íàñ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ïîñëå ñìåðòè ñûíà íå âñòàåò ñ êðîâàòè. Ñêîðåå âñåãî, âðà÷è íà÷íóò îïðàâäûâàòü ñåáÿ. Óæå ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ â ÑÌÈ, ÷òî â êðîâè äÿäè ÿêîáû îáíàðóæèëè çàïðåùåííûå âåùåñòâà. Íå óäèâèìñÿ, åñëè òàì åãî îáêîëîëè ÷åì-òî. Áàáóøêà ðàññêàçûâàëà, êîãäà Êîíñòàíòèíà âûâåçëè íà êàòàëêå èç îòäåëåíèÿ, ó íåãî áûëè ñâÿçàíû íîãè, îí íå øåâåëèëñÿ, ãëàçà ïîëóçàêðûòû, ïûòàëñÿ ìîðãàòü  òàêîì ñîñòîÿíèè åãî ãðóçèëè â ìàøèíó «ñêîðîé ïîìîùè», à ìåäáðàò îðàë: «Ïîäíèìè çàäíèöó! Äàâàé ñàì âñòàâàé!» Äÿäþ îòâåçëè â Òóëó, íî ðîäñòâåííèêîâ íå îïîâåñòèëè, â êàêóþ èìåííî áîëüíèöó ãîñïèòàëèçèðîâàëè. Ìû ïî ñïðàâî÷íîé íàøëè åãî.  òóëüñêîé áîëüíèöå íàì ñêàçàëè, ÷òî åãî ïîìåñòèëè â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå, äàâëåíèå áûëî â íîðìå, äûøàë ñàìîñòîÿòåëüíî, ãëàçà îòêðûòûå, ìîðãàë, íî íà âðà÷åé íå ðåàãèðîâàë. Äîëîæèëè, ÷òî ñîñòîÿíèå ïî÷òè êîìà.

Êàê îïîçíàâàëè ïîãèáøåãî?

Äÿäÿ ñêîí÷àëñÿ â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè, ïîýòîìó îïîçíàíèå ïðîâîäèëè ïî ôîòîãðàôèè, âåäü îí óìåð òàì, ãäå ëåæàëè êîâèäíûå ïàöèåíòû. Ìîé ïàïà ïðèøåë â óæàñ îò óâèäåííîãî: íà áðàòå íå áûëî æèâîãî ìåñòà. Ïàòîëîãîàíàòîì íå ïîçâîëèë ñîõðàíèòü ôîòîãðàôèþ, áûñòðî ñòåð ñ òåëåôîíà ñî ñëîâàìè: «Íå âåëåíî âàì ïåðåäàâàòü». Õîðîíèëè äÿäþ â çàêðûòîì ãðîáó.  îôèöèàëüíîì ñâèäåòåëüñòâå î ñìåðòè íàïèñàëè: «×åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà, íàíåñåííàÿ òóïûì ïðåäìåòîì, îòåê ìîçãà».

Êàê ïðîõîäèëè ïîõîðîíû?

Êàê â ìèðíîå âðåìÿ. Êîðîíàâèðóñà-òî ó äÿäè íå îáíàðóæèëè. Ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå, êàê òàêîå âîçìîæíî: ÷åëîâåê âûæèë íà âîéíå, à óìåð, êîãäà îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ

Ðàññêàæèòå î íåì: êàêèì îí áûë?

Ïðîñòîé, áåçîáèäíûé, ñêðîìíûé ÷åëîâåê. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ðàçâåëñÿ, ó íåãî ðàñòåò äî÷ü. Ðàáîòàë â øèíîìîíòàæå. Êàê âåòåðàí áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷íå ïîëó÷àë ïåíñèþ 3 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Êîíñòàíòèí Êðàñèêîâ (êðàéíèé cëåâà â âåðõíåì ðÿäó).

Источник