Саратовский край на переломе

На Воскресенском кладбище Саратова по меньшей мере два захоронения жертв политических репрессий. Среди них – ученый Николай Вавилов, священнослужители, обычные люди. Памятники жертвам установлены не на их могилах, а ближе к входу – «для удобства».

В Саратовской области, как уже рассказывала «Газета недели», места расстрелов и захоронений репрессированных известны только приблизительно, по устным легендам.

Чтобы попасть к расстрельному рву, сворачиваем от въезда на Воскресенское кладбище направо. Никаких указателей нет. Утоптанная тропинка ведет между оградками, стоящими почти вплотную. Тропинка упирается в железобетонный забор гаражного кооператива. Последняя могила и есть мемориал. Посеревший от времени деревянный крест. Между перекладинами торчат красные пластиковые гвоздики. На мраморной плите выбито: «Здесь похоронены жертвы репрессий 1930-х, 1940-х и начала 1950-х годов». «Определение «здесь» очень относительно», – говорит священник Максим Плякин.

Как говорится на сайте «Виртуального музея ГУЛАГа», крест «на участке кладбища, где, как предполагается, находятся братские захоронения заключенных» установило общество «Мемориал» в 1989 году. Как рассказывает отец Максим, его сюда впервые привели «духовские бабушки» – старые прихожанки Духосошественского храма. «Он был закрыт в июле 1939 года последним в Саратове. Духовская община сохранила максимум памяти», – поясняет священник.

Не выяснено ни одного имени лежащих здесь. Не доказано даже, что они действительно здесь. Это известно только из устных преданий. Отец Максим оглядывает могилы вокруг. На надгробиях указаны 1975-1976 годы. «В 1930-е здесь был пустырь, городская окраина. Кладбище дотянулось сюда сорок лет спустя. В 1976-м его закрыли».

Официальные мероприятия – панихида, которую служат накануне Дня саратовских новомучеников в сентябре, и траурная церемония в День памяти жертв политических репрессий 30 октября – проходят у другого памятника. В 2000 году при входе на кладбище торжественно открыли гранитную плиту с надписью: «Жертвам массовых политических репрессий, невинно убиенным на земле саратовской». На этом месте точно никого не расстреливали и не хоронили. Зато здесь есть асфальт.

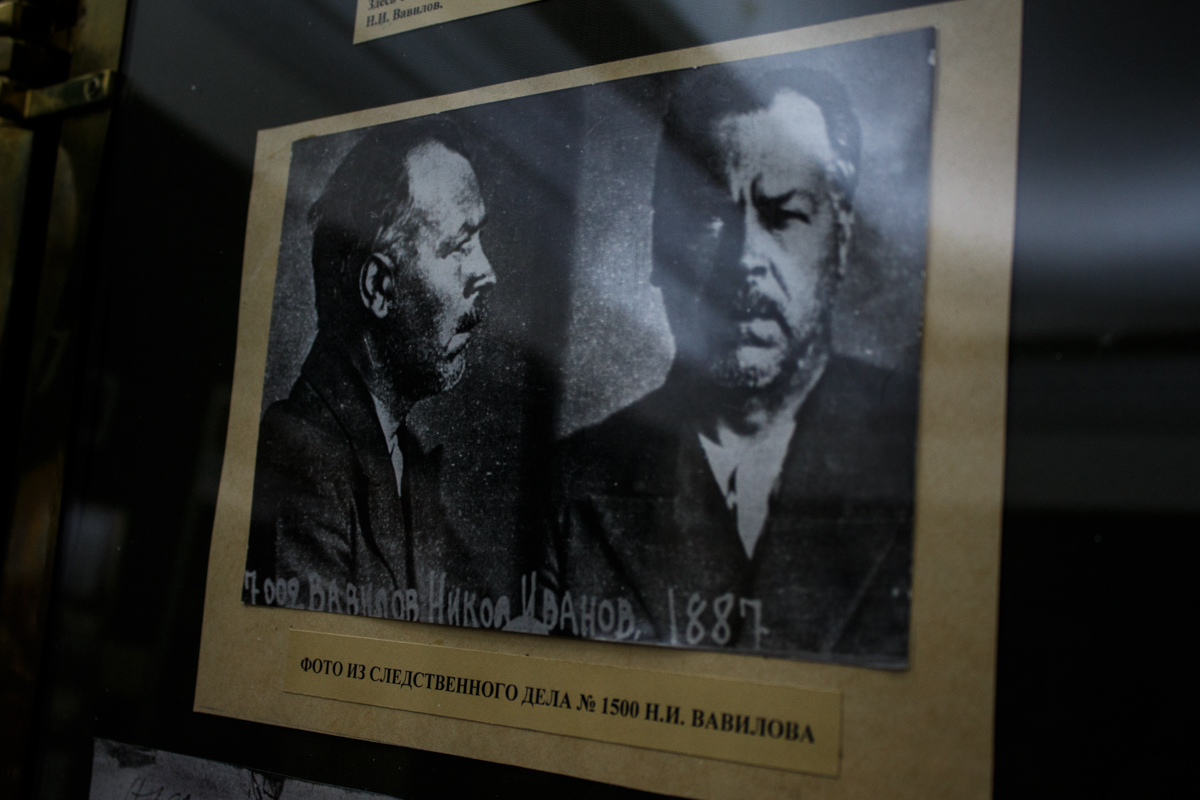

«Вот!» – отец Максим резко останавливается у маленького камня за тесной оградкой. На табличке указано «Н.И. Вавилов. 25.11.1887 – 26.01.1943». В землю воткнуто несколько пластмассовых цветочков, почти незаметных в пышных сорняках.

Памятников Вавилову на Воскресенском кладбище тоже два. Как разъясняет сайт саратовской мэрии в разделе «Достопримечательности», официальный монумент (14-тонную гранитную глыбу с высеченным лицом ученого) поставили в «наиболее посещаемом месте, у входа на кладбище, недалеко от могилы Н.Г. Чернышевского».

Как рассказывает начальник отдела природы областного музея краеведения Наталия Пантеева, история о тюремном захоронении в разных вариациях передается среди жителей кладбищенского поселка. В 1989 году на музейный вечер памяти Вавилова пришла сторож кладбища Зоя Нестеренко (она увидела расклеенные по городу афиши). Женщина рассказала, что могила с такой фамилией на табличке находилась на участке №26.

В 1993 году Наталия Михайловна записала воспоминания Валентины Зубановой, жившей в одном из домов при кладбище. По словам Зубановой, они с матерью с конца 1950-х годов по просьбе какой-то женщины начали ухаживать за могилой на 26-м участке. «В 1970-м на центральной аллее ставят памятник, буковки прикрепляют. Жительницы рассказали коменданту кладбища, что давно присматривают за могилой, на которой указаны те же фамилия и годы жизни, только без слова «академик». Комендант попросила Зубанову проводить ее на место. Выдернула табличку и наотмашь отбросила в кусты – мол, не должно быть двух одинаковых могил. Видимо, начальница боялась, что за путаницу ей влетит», – рассказывает Наталия Пантеева.

Наталия Михайловна закончила биологический факультет СГУ в 1972 году. На лекциях Вавилова упоминали вскользь. Много позже, разбирая архивы, она выяснила, что саратовский биофак считался «кублом», источником неблагонадежных настроений, и в 1948 году был зачищен. «О репрессиях я ничего не слышала, хотя они коснулись моей собственной семьи», – говорит собеседница.

В 1930 году ее дедушку Афанасия Панинаиз села ЧернышовкаАткарского района объявили кулаком – у пастуха был дом под железной крышей. Деду дали восемь лет лагерей. Внучка не смогла выяснить, когда и где он умер.

Мама восемь лет не видела сахара, – вспоминает Наталия Михайловна. – В детстве я часто замечала, как мама вяжет и всхлипывает. Спрашивала, о чем плачешь? Она отговаривалась: да так, дочка, о жизни».

В 1976 году, работая в музее, Пантеева увидела в календаре памятных дат предстоящее 90-летие Вавилова и предложила создать выставку. «К моему удивлению, администрация музея идею не поддержала. Мне было заявлено: если мы не сделаем выставку к его юбилею, нас никто не поругает». Отношение к прошлому колебалось с линией партии, иногда стремительно. В том же году из Москвы в саратовский обком спустили письмо о проведении вавиловских торжеств. Обком вызвал музейное начальство. Начальство рапортовало, что выставка уже готовится.

«В 1991 году в музей пришел мужчина и сказал сотрудникам, что сидел с Вавиловым в тюрьме. Сначала я подумала, что это один из тех, кто «нёс с Лениным бревно». Но его история оказалась правдой». Николай Паржин, ученик саратовской школы №12, был арестован весной 1941-го за участие в литературном кружке. 16-летний подросток написал недостаточно почтительные стихи о Сталине и получил 13 лет исправительно-трудовых лагерей. В октябре 1941-го в саратовскую тюрьму №1 УНКВД (нынешний СИЗО-1) прибыл этап из Бутырки.

По словам Паржина, этапированных два дня держали во дворе, так как здание было переполнено. Соседями Паржина оказались художник, филолог, высокопоставленные офицеры и Николай Вавилов, которого называли «товарищ агроном». Ученый поразил подростка, объявив голодовку, когда ему отказались выдать бумагу и карандаш.

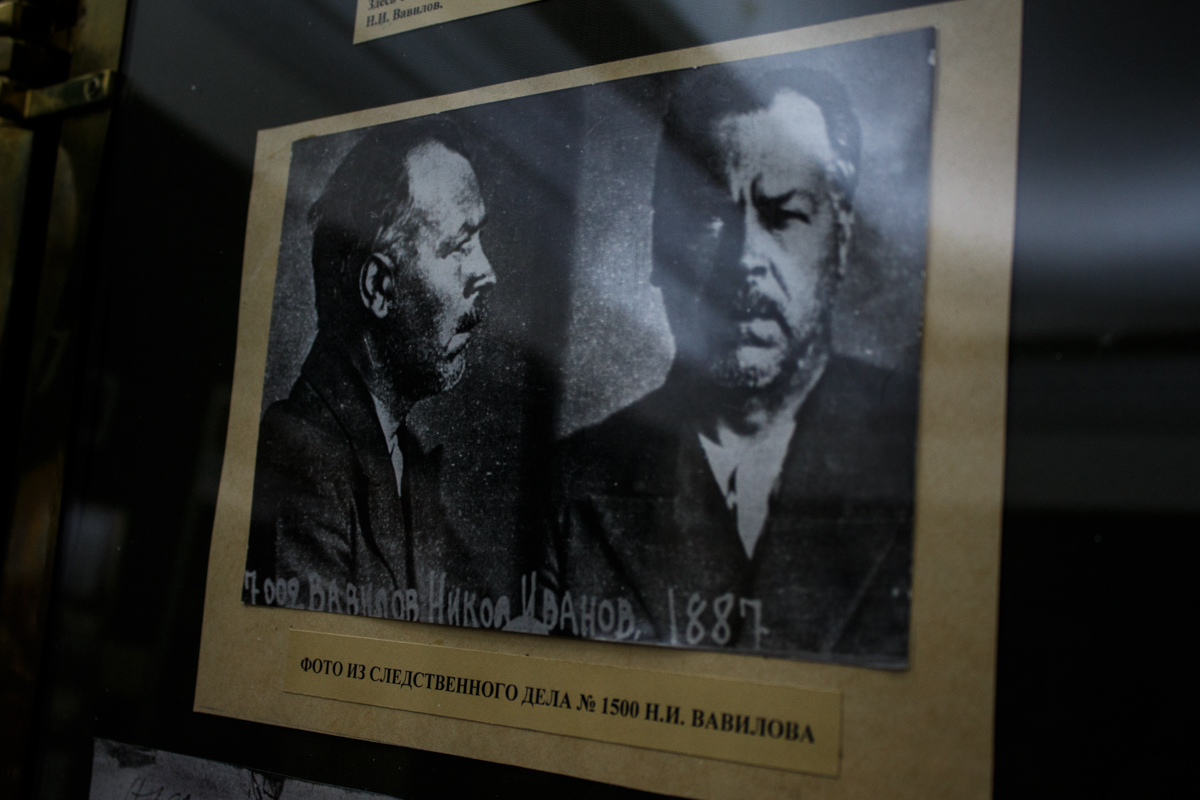

Об условиях содержания заключенных рассказывал музейным сотрудникам бывший надзиратель Константин Тамарлаков. В тюрьме было холодно. Спецодежды для арестантов не имелось. Вавилов обматывал руки и ноги тряпками. Он опух от голода, но до последнего просил письменные принадлежности – хотел закончить книгу (позже рукопись была уничтожена). Заключенных было много, и умирали они часто, но смерть Вавилова надзиратели запомнили и по секрету рассказывали о нем приятелям спустя несколько лет.

Если от входа на кладбище свернуть налево, можно попасть на место захоронения жертв «красного террора», закончившегося за 17 лет до «большого». Дорога заросла травой. Пахнет сеном и какими-то фруктами. Сверху падают и разбиваются о надгробие мелкие груши.

«Это не мы, это люди вешают», – отец Максим Плякин указывает на маленькую картонную стрелочку, привязанную к оградке. По стрелочкам доходим до мемориала. «В 2006-м поставили новую ограду, крест, а главное – плиту с именами».

В списке очень разные люди. Марию Жутикову осудили за дачу взятки. Георгия Джакелли – за то, что служил в жандармерии. Константин Готовицкий работал земельным чиновником.Аверьян Гришинбылпопечителем благотворительной чайной, устроенной в противовес питейным заведениям.

В числе казненных – священнослужители, которых ревтрибунал судил в большом зале консерватории в рамках первого в новой России процесса над духовенством. Суд называли открытым, но, как это случается на современных публичных мероприятиях, зрителей фильтровали. Как рассказывает отец Максим, в деле сохранились корешки билетов, которые раздавали членам профсоюзов, советским служащим и партийным работникам. «Когда мы просматривали большое фото, сделанное с балкона, увидели человека с усами. Стоп, это же Василий Иванович! Чапаев занимает вип-место в первом ряду, а справа – его знаменитый ординарец».

Жители губернии собрали около 10 тысяч подписей за отмену приговора. Но, как это бывает с современными петициями в защиту «экстремистов», мнение граждан проигнорировали. Саратовская ЧК (работала в здании на улице Шевченко, где сейчас центральная музыкальная школа) постановила применить «красный террор».

Осенью 1919-го на этом месте с перерывом в девять дней провели два расстрела – 28 и 13 человек (некоторые историки считают, что был и третий). По устным легендам, решения ЧК приводили в исполнение по вечерам, сразу после вынесения приговора. Приговоренные сами копали ров. «Конечно, здесь умещается не вся братская могила, – священник указывает внутрь оградки. – Прихожанка, хоронившая маму в 1950-х, рассказывала: когда копали могилу неподалеку, попадались старые кости.В начале 2000-х была идея провести раскопки и установить точные границы рва. Но для этого пришлось бы сносить десятки соседних позднейших могил».

В Вольске, как рассказывает священник, краеведы выяснили, что исполнительный полигон находился в пригороде у железной дороги. В Пугачеве в овраге, который краеведы считают расстрельным, установлен памятный крест и проводятся заупокойные службы. «Известно, что расстреливали также в Балашове и Энгельсе, но по ним сведений почти нет».

«Вот здесь начинаются мученики XX века. Расстрелян в 1919-м, осужден в 1937-м, умерла в тюрьме в 1941-м», – быстро перечисляет отец Максим, показывая на фотографии за стеклом музейной витрины. Музей посвящен истории митрополии и христианства на Нижней Волге. Экспозиция 1920-1940-х годов занимает половину стены.

Внимание органов привлекали не только популярные священники из крупных городских храмов. «Галочки» в отчетности приносили многочисленные сельские батюшки. «Три-четыре страницы, напечатанные в НКВД, – всё, что известно об их жизни». Например, священника Якова Логинова изСамодуровки Вольского района (ныне село Белогорное)арестовали за то, что сельчане выдвинули его в Верховный Совет. Официальным кандидатом по округу был Андрей Вышинский.

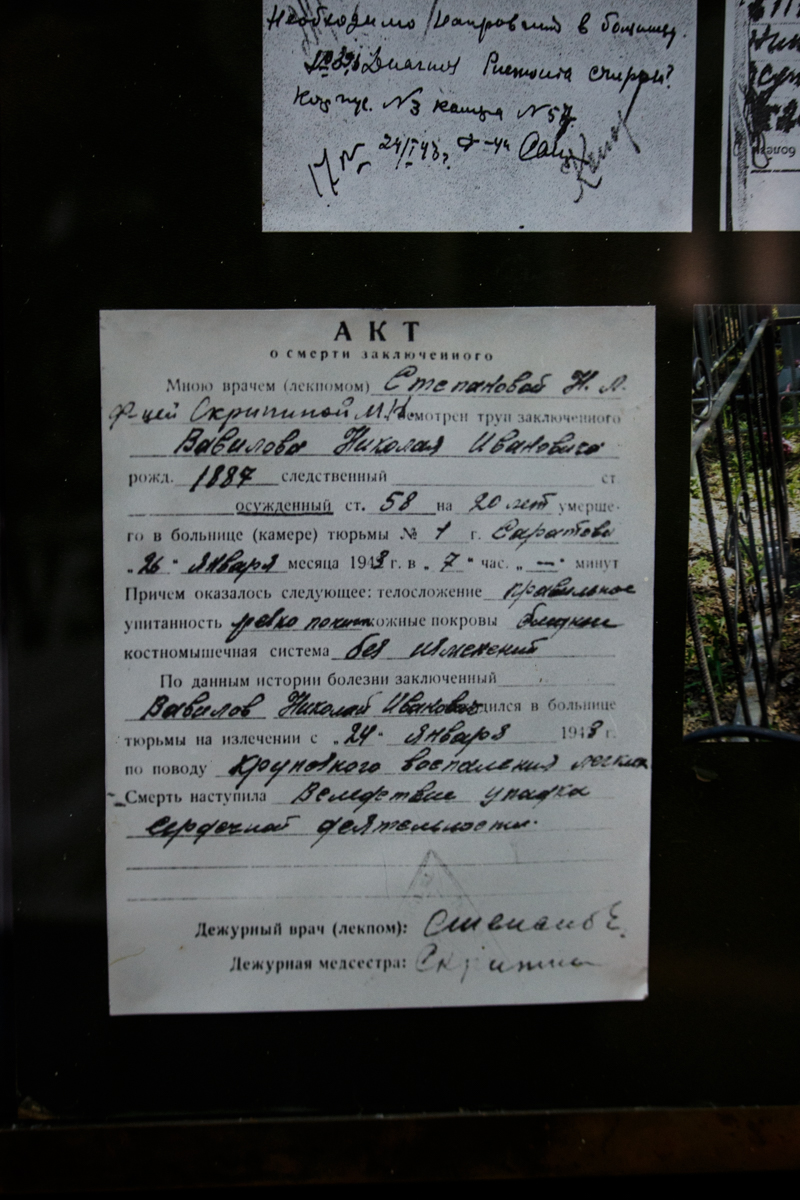

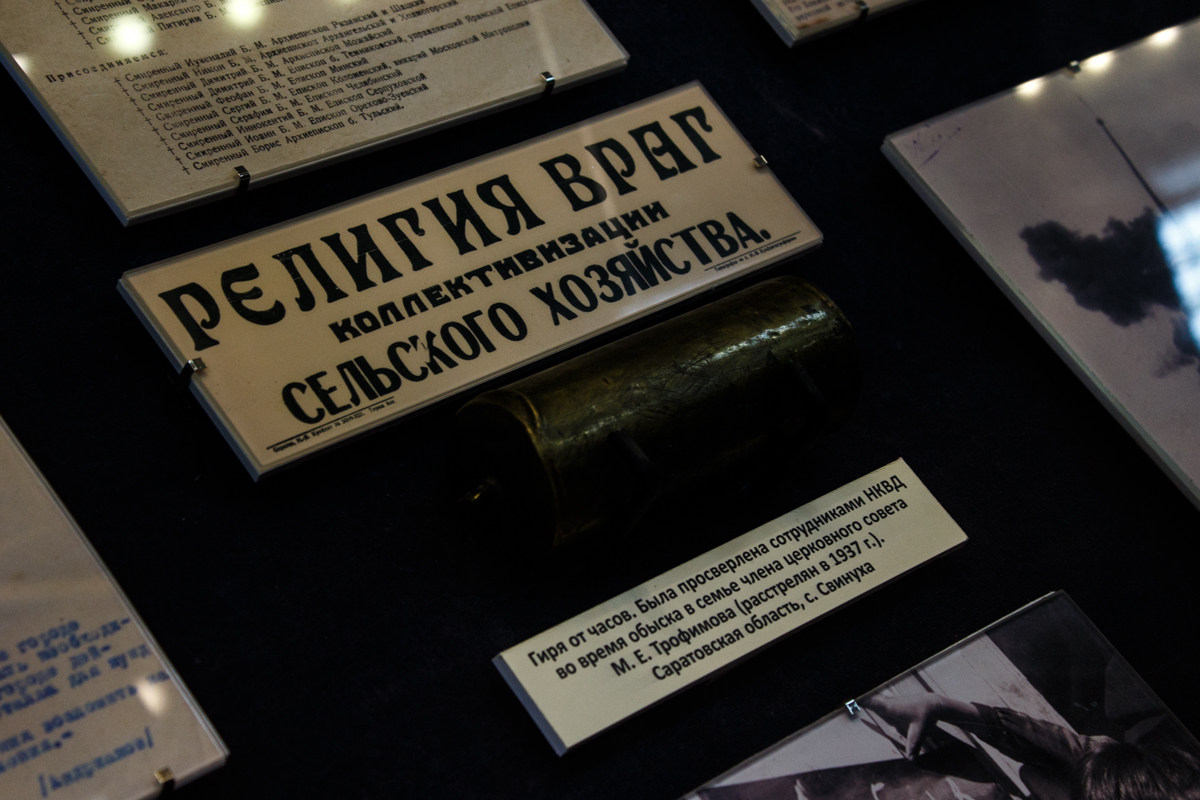

«К 1937 году репрессии вышли на уровень, когда началось планирование количества казненных. Конвейер работал на скорость. Например, отец Дионисий Щёголев из Аркадакского района был арестован, осужден и расстрелян в течение девяти дней», – рассказывает отец Максим. Щёголев служил в деревянной церкви в маленьком селе Чиганак. Пришедшие с обыском сотрудники НКВД констатировали, что в доме нечего даже изъять. Здание церкви до сих пор стоит, но пришло в аварийное состояние. Службы здесь не ведутся.

В самом начале 1990-х по запросу архиепископа Пимена Хмелевского спецслужбы передали епархии список из 900 имен репрессированных по церковным делам. «Это стало базой для дальнейших поисков. Составители механически подошли к заданию: включили только тех, у кого на обложке дела было написано «поп». В результате, например, святой Косма из Рыбушки в перечень не попал, так как был осужден по кулацкой статье», – вспоминает отец Максим. По его словам, сейчас в списке более 1300 имен.

Для получения сведений из архива ФСБ нужно написать заявление на ознакомление с делом конкретного человека. «Иногда отвечают: информация предоставлена быть не может. Почему – не всегда ясно. О ком-то дают только справку, в которой указаны дата ареста, приговор и пометка о приведении в исполнение. В лучшем случае приглашают на Дзержинского почитать дело. Это происходит в отдельной комнате в присутствии сотрудника. Порой он берет лист А4, скрепку и говорит: эти страницы дела вы не прочитаете. Нельзя заранее предугадать, какая часть информации останется секретной. Иногда, наоборот, позволяют сделать ксерокопию, сфотографировать или что-то переписать от руки. Кажется, многое зависит от того, кто в данный момент руководит областным управлением», – рассказывает отец Максим.

Выездную экспозицию, посвященную репрессированным священникам, выставляли в музеях Маркса, Балашова, Энгельса. «Интерес колоссальный. Многие посетители вообще впервые узнали о происходившем, – добавляет отец Максим. – Сейчас тему репрессий вытесняют на периферию общественного сознания. Тренд – «ничего не было».

Источник

Территория, на которой расположена Саратовская область, имеет древнюю историю.

Доисторический период[править | править код]

К эпохе палеолита на территории Саратовской области относятся стоянки у села Аряш Новобурасского района (Солёный овраг) и у посёлка Непряхин Озинского района (Непряхинская стоянка).

Черепная крышка, найденная в 1927 году близ Хвалынска на острове Хорошенском, отнесена М. А. Гремяцким к типу современного человека с некоторыми неандертальскими особенностями[1][2][3][4]. Затылочная кость, обнаруженная на острове Меровский в 1948 году, сходна с архаичным сапиенсом Схул V[5][6].

Керамика с Алексеевской стоянки совмещает в себе как степные (древнеямно-среднестоговские), так и лесные (волосовские) черты[7]. Алексеевская керамика с грибовидными и желобчатыми венчиками найдена на стоянках у Старой Яблонки, Ивановки, Черемшан в окрестностях Хвалынска, Мартышкино на Правобережье юга Саратовской области, Алтата в степном Заволжье, Латошинка, Царица 1 в Волгоградском Правобережье, Кошалак, Шонай, Исекей в Северном Прикаспии[8].

На неолитической стоянке Алгай найден керамический и каменный инвентаря и жилище орловской культуры. Обнаружены самые ранние кости домашней собаки в Волго–Уралье. В поселение Орошаемое найдены слои орловской, прикаспийской и хвалынской культур. В слое с находками прикаспийской культуры впервые в Волго–Уралье найдены кости домашней овцы и козы[9]. Стоянка Озинки I в верховьях реки Большая Чалыкла является первым памятником раннеэнеолитической прикаспийской культуры, обнаруженным в степном Заволжье[10][11]. На стенках керамические сосудов из обожжённой глины со стоянки Орошаемое прикаспийской культуры конца 6 тысячелетия до н. э. учёные выявили следы жиров, типичных для молочных продуктов[12]. Два мужских черепа из могильника Хлопков Бугор относятся к эпохе энеолита (медного века)[13]. Одиночный курган Паницкое 6Б в Красноармейском районе имеет датировку конец IV — нач. III тыс. до н. э. (энеолит)[14][15]. По городу Хвалынск получила название энеолитическая хвалынская культура (V—IV тыс. до н. э.).

В период средней бронзы на приволжской возвышенности функционируют поселения вольско-лбищенской культуры. Находки вольско-лбищенской керамики в закрытых комплексах посткатакомбных погребений дают возможность провести верхнюю границу вольско-лбищенской культуры на рубеже III—II тыс. до нашей эры[16].

Среднесарматская («сусловская») культура была выделена П. Д. Рау в 1927 году. В его периодизации подобные памятники составили ступень A («Stuffe A») и относились к раннесарматскому времени. Он датировал эти памятники (большая часть которых происходила из Сусловского курганного могильника, расположенного в Советском районе) концом II — концом I века до н. э. В периодизации Б. Н. Гракова аналогичные комплексы получили название сарматской или «Сусловской» культуры. И далее, в работах К. Ф. Смирнова, за ними утвердилось современное название «среднесарматская культура»[17].

На Хопре (Инясево, Подгорное), Карае (Рассказань) и Вороне (Шапкино) обнаружены постзарубинецкие (так называемая инясевская культура) поселения, могильники и святилища ранних славян II — IV веков. В Инясеве выявлен грунтовой могильник с сожжениями[18].

В составе Золотой Орды и Казанского ханства[править | править код]

В середине XIII века пленные, согнанные монголами из разных завоёванных стран, построили в районе современного Саратова один из первых и крупнейших городов Золотой Орды — Увек (Марко Поло рассказывает о посещении этого города венецианцами в 1262 году). В 1334 году здесь побывал арабский путешественник Ибн Баттута, который записал, что Увек — город «средней величины, но красивой постройки, с обильными благами и сильной стужей». В конце XIV века город был разрушен Тамерланом.

В следующие 200 лет редкое население Дикого поля было представлено ногайскими, а затем калмыцкими кочевьями, казаками и рыболовецкими артелями русских монастырей. Тем временем после распада Золотой Орды на территории Казанского улуса образовалось Казанское ханство, которое в 1552 году было завоёвано русским царём Иваном IV.

В составе Российского царства и Российской империи[править | править код]

После взятия Казани и до территориально-государственной реформы Петра I 1708 года завоёванное Казанское ханство стало так называемым формально независимым Казанским царством в унии с Государством Российским. В 1708 году Казанское царство было преобразовано в Казанскую губернию. В 1717 году из неё была выделена Астраханская губерния.

25 декабря 1769 года создана Саратовская провинция Астраханской губернии. 11 января 1780 года был издан указ императрицы Екатерины II об учреждении Саратовского наместничества из северных уездов Астраханской губернии (Саратовский, Хвалынский, Вольский, Кузнецкий, Сердобский, Аткарский, Петровский, Балашовский и Камышинский). Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 года Саратовское наместничество было упразднено, а его уезды распределены между Пензенской и Астраханской губерниями.

Указом от 5 марта 1797 года Пензенская губерния была переименована в Саратовскую губернию и губернским городом назначен Саратов. Указом от 11 октября 1797 года из Саратовской губернии были выделены уезды в состав Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губернии, из оставшейся части Саратовской губернии указом от 9 сентября 1801 года была выделена Пензенская губерния.

Осенью 1891 года — летом 1892 года территория Саратовской губернии стала частью основной зоны неурожая, вызванного засухой (см. Голод в России (1891—1892)).

Советский период[править | править код]

В 1918 году часть территории Саратовской губернии была включена в состав новообразованной автономной области немцев Поволжья. В 1928 году губерния была расформирована, а её территория вошла в состав Нижне-Волжской области, вскоре преобразованной в Нижне-Волжский край.

10 января 1934 года Нижне-Волжский край был разделён на Саратовский и Сталинградский края. По Конституции (Основному Закону) Союза СССР, принятой 5 декабря 1936 года, Саратовский край был преобразован в Саратовскую область с выделением АССР Немцев Поволжья.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 года в Саратовскую область были включены территории 15 кантонов бывшей АССР Немцев Поволжья (Бальцерский, Золотовский, Каменский, Терновский, Куккусский, Зельманский, Красноярский, Марксштадтский, Унтервальденский, Фёдоровский, Гнаденфлюрский, Красно-Кутский, Лизандергейский, Мариентальский и Экгеймский)[19].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года из состава Саратовской области в состав новообразованной Балашовской области были включены города Балашов и Ртищево, Аркадакский, Балашовский, Казачкинский, Кистендейский, Красавский, Макаровский, Ново-Покровский, Родничковский, Романовский, Ртищевский, Салтыковский, Самойловский и Турковский районы.

После упразднения Балашовской области Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1957 года эти города и районы были возвращены в состав Саратовской области[20].

Современная история[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ Гремяцкий М. А. Фрагмент Хвалынской черепной крышки // Ископаемый человек и его культура на территории СССР. Учёные записки. вып.158. М., изд.МГУ. 199-206.

- ↑ Находки ископаемых гоминид на территории Восточной Европы и сопредельных регионов Азии

- ↑ Бадер О. Н. Находка неандертальской черепной крышки человека близ Хвалынска и вопрос о её возрасте // Бюллетень Московского об-ва испытателей природы (отдел геологии), 1946, т. XYIII, N2, 73-81.

- ↑ Бадер О. Н. О древних остатках человека с острова Хорошенского под Хвалынском // Ископаемый человек и его культура на территории СССР. Учёные записки. вып. 158. М.:изд.МГУ, 1952, 193-198.

- ↑ Харитонов В. М. Находки ископаемых гоминид на территории Восточной Европы и сопредельных регионов Азии (Часть 2)

- ↑ Харитонов В. М., Селифанова Е. Л. Антропологический анализ затылочной кости ископаемого человека о. Меровский (Саратовская область) // Вопросы антропологии, 1987, вып.79.

- ↑ Королёв А. И. Средневолжская археологическая экспедиция: история и итоги изучения энеолита Архивная копия от 7 августа 2017 на Wayback Machine // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краеведческие записки / Отв.ред Л. В. Кузнецова. – Самара: ООО «Офорт», 2010. – 280 с.: ил. – (Выпуск XV).

- ↑ Юдин

А. И. Культурно-исторические процессы в эпохи неолита и энеолита на территории Нижнего Поволжья Архивная копия от 27 мая 2018 на Wayback Machine - ↑ Комплексное исследование эталонных памятников неолита — энеолита Алгай и Орошаемое в степном Поволжье

- ↑ Юдин А. И. Поселение Кумыска и энеолит степного Поволжья, 2012

- ↑ Культурно-исторические процессы в эпохи неолита и энеолита на территории Нижнего Поволжья Архивная копия от 27 мая 2018 на Wayback Machine, 2006

- ↑ Рацион древних людей дал новую датировку неолитической революции, 16.12.2019

- ↑ Казарницкий А. А. О краниологических особенностях населения ямной археологической культуры Северо-Западного Прикаспия

- ↑ Богданов С. В., Хохлов А. А. Энеолитический могильник в урочище Красноярка // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Выпуск № 3-1 / том 14 / 2012

- ↑ Мимоход Р. А. Курганы эпохи бронзы — раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов

- ↑ Мимоход Р. А. Вольско-лбищенская керамика в погребальных комплексах: культурные маркеры или маркеры в культурах?, 2018

- ↑ А. Х. Пшеничнюк. Культура ранних кочевников Южного Урала Архивная копия от 4 октября 2013 на Wayback Machine. — М., 1983.

- ↑ Хреков А. А. Очерки истории Балашовского края. Российский исторический журнал. Вып.1 1997

- ↑ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 года «Об административном устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья». Ведомости Верховного Совета СССР, 1941 год, № 40

- ↑ Иванова Л. П. Балашов — областной центр. В кн.: Балашовский край. Краеведческий альманах. 2001, N1(2) Архивная копия от 28 сентября 2007 на Wayback Machine

Источник