Ротация перелома

Классификация перелома позвоночника

Грудо-поясничный отдел позвоночника, т.е. T11-L2, является переходной зоной между более стабильным Т1-Т10 отделом, который связан ребрами с грудиной, и более мобильным L3-L5/S1 отделом позвоночника. Хотя не каждый нейрохирург участвует в лечении переломов и вывихов этой области, общее представление о классификации и симптоматике, позволяющее оценить степень посттравматической нестабильности, должно быть частью программы обучения.

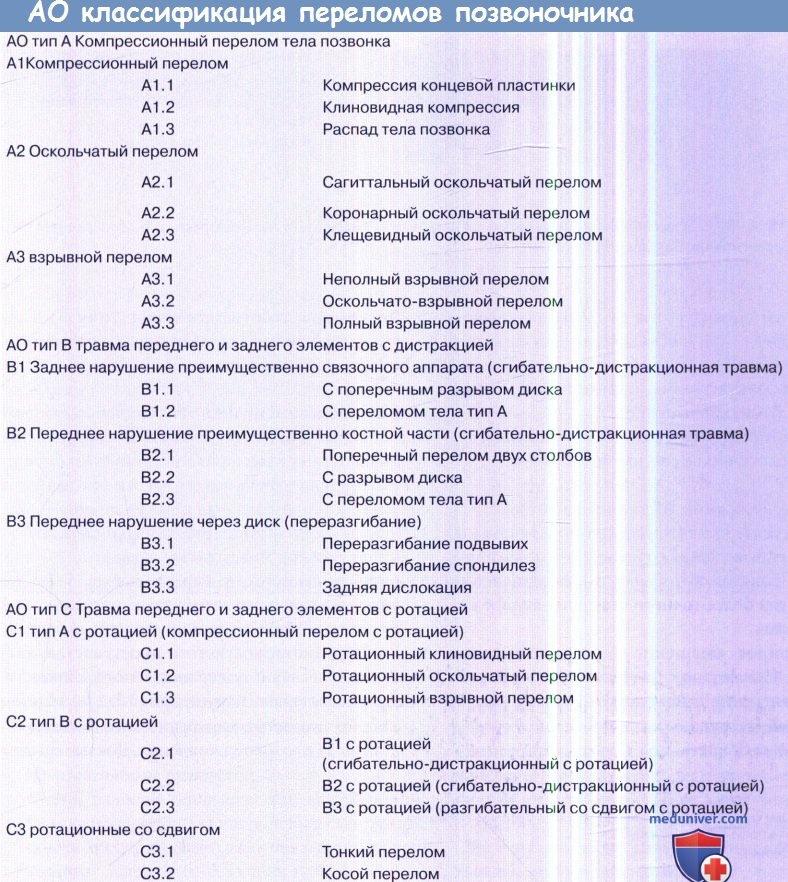

«Историческая» классификация переломов грудопоясничного отдела позвоночника Magerl et al. была выполнена пятью авторами в 1994 г. и была основана на трех механизмах травмы:

A. Компрессионная травма передней колонны

B. Дистракционная травма с повреждением двух колонн

C. Вращательная травма с повреждением трех колонн

Эти группы приведены в таблице ниже. Повреждения по типу А не затрагивают задние костные и связочные структуры в отличие от типов В и С.

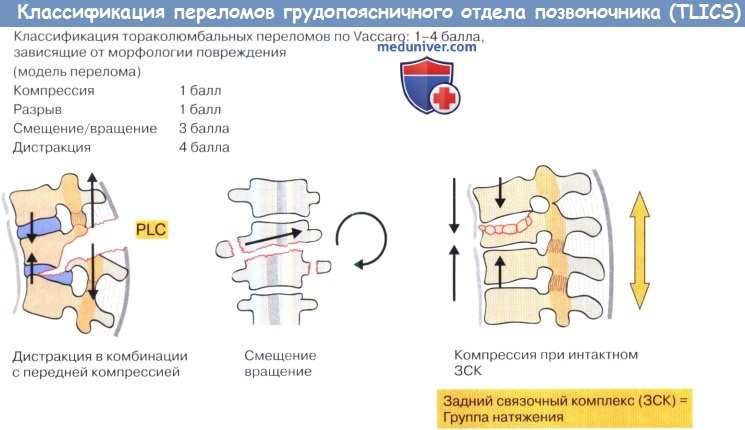

Новое предложение Vaccaro et al. является итогом совместной работы восемнадцати специалистов по лечению позвоночника в 2005 г. и основано на трех характеристиках травмы:

1. Морфология травмы определяется рентгенографической картиной

2. Целостность заднего связочного комплекса

3. Неврологическое состояние пациента

1. Морфология травмы. Модели переломов:

• Компрессия (соответствующая типу А) с такими определениями как а) аксиальная, б) сгибательная и в) боковая, которые могут быть использованы для более точного описания морфологии травмы.

• Ротационное смещение (соответствующее типу С). Примечание: Значительное скручивание и поперечно действующие силы приведут к большей деструкции и, следовательно, к большей нестабильности, чем только компрессия.

• Дистракция (соответствующая типу В) с такими подтипами как а) сгибание, б) разгибание и (в) компрессия.

Возможна комбинация этих морфологических моделей, также может возникнуть многоуровневая травма, поэтому классификация допускает определенные противоречия, так же как и в предыдущих системах.

2. Целостность заднего связочного комплекса:

• Надостистая и межостистая связки.

• Капсула суставов и желтая связка, которые являются важными элементами, поскольку они функционируют как задний ленточный бандаж.

• Расширение межостистого пространства, диастаз в суставах и поверхность подвывиха служат показателями нарушений (3 балла), обычно с необходимостью хирургического вмешательства из-за плохого заживления. Доказательства повреждения также могут быть «неопределенными» (2 балла), а задний связочный комплекс может быть не поврежден (0 баллов).

3. Неврологическое состояние:

• Очень важный параметр, так как неполная (и прогрессирующая) неврологическая травма обычно воспринимается как показание к оперативному лечению (0-3 баллов).

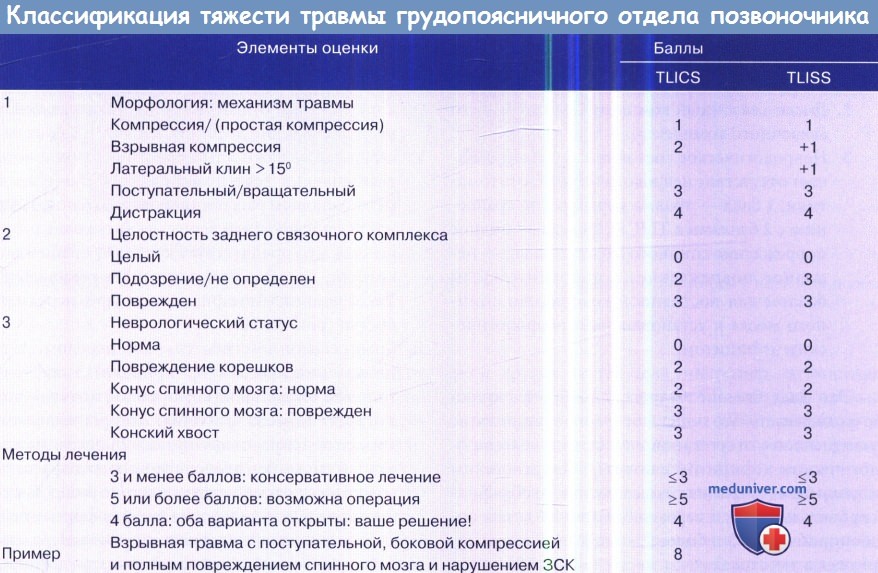

Vaccaroetal. сообщили о результатах опроса спинальных хирургов, которые классифицировали 71 случай травмы, используя шкалу оценки тяжести тораколюмбальной травмы (TLISS), и потом повторно через месяц, при этом больных показывали в ином порядке. Полученные незначительные различия были обусловлены субклассификацией механизмов травмы или моделей переломов: простая компрессия = 1 балл + 1 балл при взрывном типе + 1 балл при латеральной ангуляции >15°.

Оценивался худший уровень с добавлением повреждений: например, дистракционный механизм травмы с взрывным характером повреждения, но без ангуляции получил бы 6 баллов: 1 из-за простой компрессии + 1 из-за взрывного характера повреждения + 4 из-за дистракции. Во всех балльных оценках, предложенных Vaccaro et al., оценка до 3 баллов означает консервативное лечение, в то время как 5 баллов и более является показанием к операции.

В 2006 г. Schweitzer (с Vaccaro) с соавторами опубликовали обзор группы исследований выживаемости при спинальной травме (STSG), озаглавленный «Неразбериха в понимании механизмов травмы относительно грудопоясничной спинальной травмы». TLISS и TLICS имеют незначительные различия, приведенные в таблице 4.6.2. Оба TLISS 2005 г. и 2006 г. и TLICS сравнивались в статье, опубликованной в 2007 г..

TLISS оказался более надежным, чем TLICS, с предположением, что механизм травмы может быть более ценным, чем морфология перелома. Тем не менее, обе схемы показали отличную общую воспроизводимость и достоверность. Есть лишь незначительные различия, как показано в таблице 4.6.2, и результаты лечения при различных подходах, например нехирургическом при 5, в обеих системах одинаковы.

Интересно, что Vaccaro et al. предложили почти сопоставимую классификацию субаксиальной травмы шейного отдела позвоночника. Три основные категории:

1. Морфология

2. Диско-связочный комплекс (вместо заднего связочного комплекса)

3. Неврологическое состояние: 0 баллов означает отсутствие неврологической симптоматики, 1 балл — травма корешка (по сравнению с 2 баллами в TLICS), 2 балла — полное повреждение спинного мозга, 3 балла — неполное повреждение, с дополнительным баллом для постоянной компрессии спинного мозга и установленным неврологическим дефицитом.

Это дает больше баллов для общей оценки и показывает, что неврологическое ухудшение у пациентов с отсутствием или частичным неврологическим дефицитом считается хирургическим показанием (операция рекомендуется, чтобы фиксировать шейный и тораколюмбальный отдел позвоночника при 5 и более баллах, которые суммируются в этих шкалах: см. также таблицу ниже).

Для классификации пояснично-грудных переломов и разработки алгоритма лечения Lemaire и Laloux сосредоточились на факторе травмы, т. е. на векторе повреждения. При травме с передним вектором повреждения выполнялась декомпрессия и реконструкция передней колонны, в то время как при заднем векторе повреждения выполнялась стабилизация. Классификация травмы:

А. Компрессионные переломы с различными типами взрывных переломов при вертикальном переднем векторе травматического воздействия. Неврологический дефицит возникает примерно у 50% больных со смещением задней стенки. Как правило, смещение задней стенки более 25% в грудном отделе и боле 30% в поясничном отделе позвоночника вызывают неврологический дефицит. Lemaire и Laloux настаивают на важности полного вертикального расщепления тела позвонка (с увеличенным межножковым расстоянием на рентгенограмме и КТ) с дислокацией вещества диска в щель перелома, что препятствует костному сращению, которое, как известно, затрудняет заживление. Такое повреждение фиксируют через передний доступ.

В. Компрессионно-сгибательный перелом, т. е. травматический вектор приводит к эксцентричной аксиальной компрессии, которая индуцирует момент сгибания. Авторы выделили четыре подтипа, от трещины или перелома передней части без неврологического дефицита, который лечится консервативно, до раздробленных переломов с кифотической деформацией, связанных с повреждением диска и заднего связочного комплекса с неврологическим дефицитом в 40-80%. В большинстве случаев требуются и передний и задний доступы.

С. Дистракционно-сгибательные переломы с косым вектором и механизмом замедленного сдвига. Подразделяются на переломы Chance без смещения и без неврологического дефицита и на переломы с вывихом и неврологическим дефицитом, требующим задней фиксации, т. к. основной травматический вектор действует сзади.

Chance описал в 1948 г. перелом, идущий от остистого отростка через пластинку, ножки и тело позвонка, что соответствует повреждению типа В, как правило, вызванному классическим механизмом травмы ремнями безопасности. В связи с большой площадью контакта костей такие переломы срастаются после фиксации сегмента. Наименее стабильный вариант включает разрыв, идущий через диск, суставные капсулы и задние связки, при неправильном заживлении которых стабильность не восстанавливается.

Хирургическое лечение является здесь необходимым, как и при комбинированной травме костного и связочного аппарата по типу Шанса.

D. Двигательно-вращательный перелом, почти всегда с неврологическим дефицитом, требующий задней декомпрессии и инструментальной фиксации, обычно с передним доступом. В этом случае вектор травмы задний и поперечный.

Обратите внимание, что вещество диска проходит в щель перелома L1 сверху и снизу.

Этот хрящ будет мешать костной консолидации.

Если все тело позвонка раздроблено, потребуется дополнительная операция на передней колонне.

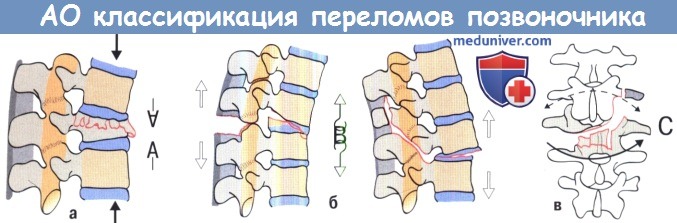

A-В АО Классификация переломов позвоночника Magerl:

А. Компрессия.

Б. Дистракция: сгибание (слева), разгибание (справа).

В. Ротация.

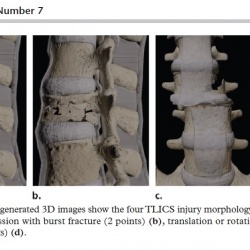

Система классификации (TLICS) переломов грудопоясничного отдела позвоночника.

Классификация тяжести травмы грудопоясничного отдела позвоночника (TLICS)/оценка тяжести травмы грудо-пояснично отдела позвоночника (TLISS).

Сгибательно-дистракционная травма: АО тип В, (2-) повреждены 3 колонны = нестабильность.

— Также рекомендуем «Показания для операции при переломе позвоночника- Европейские рекомендации»

Оглавление темы «Нейрохирургия травмы позвоночника.»:

- Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) — методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Классификация перелома позвоночника в грудном и поясничном отделе

- Показания для операции при переломе позвоночника — Европейские рекомендации

- История хирургии позвоночника — развитие методов фиксации

- Отдаленные последствия перелома позвоночника

- Эффективность стероидов при травме спинного мозга

- Сроки операции при переломе позвоночника

- Сирингомиелия — методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Прогноз и последствия повреждения спинного мозга

- Лечение повреждения спинного мозга и уход за больным — Европейские рекомендации

Источник

Представляю вашему вниманию свой адаптированный вариант перевода Пересмотренной (2012 г.) редакции АО классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (AO spine injury classification system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine https://www.researchgate.net/publication/236060756_AO_spine_injury_classification_system_a_revision_proposal_for_the_thoracic_and_lumbar_spine_Eur_Spine_J ) Свой – потому, что меня не вполне устраивают варианты переводов, имеющиеся в отечественной литературе (к тому же, несовпадающие друг с другом).

Адаптированный – потому, что не cтоит игнорировать сложившуюся отечественную терминологию.

За основу терминологии взят вариант из презентации НИИ СП им. Склифосовского:

Т.к. он в основном совпадает с современной западной терминологией, например, в Шкале оценки тяжести травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (TLICS) (см. Spine injury — TLICS Classification, by Clark West, Stefan Roosendaal, Joost Bot and Frank Smithuis https://www.radiologyassistant.nl/en/p54885e620ee46/spine-injury-tlics-classification.html , Traumatic Thoracolumbar Spine Injuries: What the Spine Surgeon Wants to Know, Bharti Khurana, MD, Scott E. Sheehan, MD, MS, Aaron Sodickson, MD, PhD, Christopher M. Bono, MD, Mitchel B. Harris, MD https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018

Обращает внимание, что в современной западной литературе по травме грудного и поясничного отделов позвоночника как-то не очень упоминают о трехколонной концепции (F.Denis ,1983), возвращаясь к более ранней двухколонной концепции стабильности позвоночника (F. Holdsworth, 1963), при которой костно-связочный аппарат позвоночника делится на две опорные колонны: переднюю и заднюю.

Передняя состоит из тел позвонков и межпозвонковых дисков, а также передней и задней продольных связок.

Задняя опорная колонна образована дугами позвонков, дугоотростчатыми суставами, поперечными и остистыми отростками, желтыми, межостистыми, надостистыми и межпоперечными связками.

Вообще, задней опорной колонне (задней сдерживающей группе), отводится большое значение. В англоязычной литературе она называется по-разному, «posterior constraining elements», «tension band or PLC (posterior ligamentous complex)» и является комплексом, сопротивляюшимся сгибающей (кифотической) силе.

Итак, 3 основных типа повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника (по возрастанию тяжести):

Тип А – компрессионные переломы — осевое компрессионное повреждение передних элементов при неповрежденных задних сдерживающих элементов;

Тип В – дистракционные (сгибательно-дистракционные, флексионно-дистракционные) переломы — повреждение задней сдерживающей группы

Тип С – ротационные переломы – повреждение передних и задних элементов, приведших к смещению

Перелом Типа A может быть либо изолированым (например, L2) или возникнуть в сочетании с повреждением задней сдерживающей группы (тип B) травмы, и / или смещением (тип C).

Травмы В- и С-типа, как правило, поражают позвоночно-двигательный сегмент (т.е. 2 позвонка) и соответственно кодируются (например, Th12 / L1).

Многоуровневые травмы должны быть классифицированы отдельно и перечислены в соответствии с тяжестью.

В эту классификацию не включены изолированные переломы остистых или поперечных отростков без нарушения механической стабильности позвоночника.

Контрольный список при описании травмы позвоночника на КТ и МРТ (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018 Table 4)

КТ

Морфологические изменения

Тип перелома (компрессионный, взрывной, ротационный (со смещением), сгибательно-дистрационный)

Описание основных морфологических изменений

Снижение высоты тела позвонка (приблизительно в %)

Смещение осколков тела позвонка назад и сужение позвоночного канала (приблизительно в %)

Другие смежные или не смежные повреждения

Угол кифоза

Косвенные признаки повреждения заднего связочного (лигаментозного) комплекса

Расширение дугоотростчатых (фасеточных) суставов

Увеличение межостистого расстояния

Отрывной (авульсионный) перелом остистого отростка

Подвывихи и смещения тел позвонков

МРТ

Костные повреждения (аналогично КТ)

Повреждения мягких тканей

Состояние заднего связочного (лигаментозного) комплекса (интактный, сомнительно, разрыв)

Надостистые связки

Желтые связки

Межостистые связки

Капсулы дугоотростчатых суставов

Межпозвонковые диски

Передняя и задняя продольные связки

Неврологические повреждения

Спинной мозг и мозговой конус

Конский хвост

Повреждение корешков спинномозговых нервов

Эпидуральная гематома

Критические значения измерений при травме позвоночника (по НИИ СП им. Склифосовского)

Снижение высота тела позвонка на ½ и более

Сужение позвоночного канала на 25% и более

Угол кифотической деформации:

для шейного отдела — 11º

для грудного – 40º

для поясничного — 25º

Источник

Справочник по травматологии и ортопедии

А. А. Корж, Е. П. Меженина, А. Г. Печерский, В. Г. Рынденко. Справочник по травматологии и ортопедии. Под ред. А.А. Коржа и Е. П. Межениной. — Киев: Здоров’я, 1980. — с. 216.

Классификация переломов.

Переломы костей весьма многообразны по механизму возникновения, характеру излома, локализации, смещению отломков, сопутствующему повреждению мягких тканей и др.

Прежде всего переломы костей делят на 2 основные группы:

- травматические и

патологические.

Патологический перелом — это перелом измененной патологическим процессом кости (воспалительным, дистрофическим, диспластическим, опухолевым и др.). Он также возникает от одномоментного воздействия травмирующей силы, но сила эта может быть намного меньше той, которая необходима для возникновения перелома нормальной, здоровой кости.

Переломы делятся на:

- закрытые и

открытые (огнестрельные).

Открытый перелом качественно всегда отличается от закрытого, так как он бактериально загрязнен, такой перелом всегда может закончиться нагноением. Лечение открытых переломов представляет собой отдельный раздел травматологии.

Как закрытые переломы, так и открытые могут быть как со смещением отломков, так и без смещения их.

Переломы без смещения отломков (правильнее говорить — без клинически значимого смещения, так как какие-то микросмещения при переломах всегда имеют место) встречаются примерно у 1/3 больных.

Виды смещения отломков:

- по ширине;

- по длине;

- под углом;

- ротационные;

комбинированные, когда одновременно отмечается 2 и больше видов смещения, например, по ширине и под утлом, по длине и ротационное и др.

В зависимости от причинного фактора, приведшего к смещению отломков, последние можно подразделить на 2 группы:

- первичные — от воздействия самой травмирующей силы (например, от удара тяжелым предметом);

вторичные — возникающие от воздействия на отломки тяги мышц.

По характеру излома различают переломы:

- поперечные ;

- косые ;

- оскольчатые ;

- винтообразные ;

- двойные ;

- раздробленные ;

- компрессионные ;

- вколоченные ;

отрывные.

Такое разделение переломов, в основу которого положена характеристика самого излома, его многообразие и качественные отличия, имеет важное практическое значение, так как каждый из названных видов имеет свои особенности механогенеза, то есть может возникнуть только при определенных воздействиях травмирующей силы на кость. Лечить каждый такой перелом нужно обязательно с учетом характера излома.

По локализации переломы принято делить (если речь идет о длинных трубчатых костях) на диафизарные, метафизарные и эпифизарные.К этому распределению примыкает деление всех переломов на внутрисуставные, околосуставные и внесуставные.

Клиническая практика требует выделения еще одной группы повреждений— переломо-вывихов, которые, как уже следует из названия, сочетают в себе перелом, локализующийся внутрисуставно или околосуставно, с вывихом в этом же суставе. Такое повреждение особенно сложно в диагностическом и лечебном плане и опасно для функции в прогностическом аспекте. Особенно частой локализацией переломо-вывихов являются локтевой, голеностопный суставы, несколько реже плечевой, луче — запястный, тазобедренный, Очень часто происходит сочетание вывиха позвонков с теми или другими переломами тел, дужек или отростков, особенно в шейном отделе позвоночника.

У детей при еще дифференцирующихся эпифизарных хрящах (зонах роста) плоскость излома кости может пройти через эпифизарный хрящ. Такие переломы называются эпифизеолизами.

Разъединение кости происходит, собственно, не через толщу самого росткового хряща, а по зоне прилегания этого хряща к метафизарном у отделу кости. Большей частью при смещениях эпифизарного отдела кости вместе с эпифизом происходит отрыв клиновидного участка метафиза. Такие повреждения именуют остеоэпифизеолизами .

К переломам следует отнести и такие повреждения кости, при которых нарушение ее целости происходит в виде надлома, трещины, вдавления, растрескивания.

Надлом — плоскость излома проходит не больше чем на половину диаметра трубчатой кости. Трещина — плоскость излома проходит больше чем на половину диаметра кости, но не доходит до конца ее, сохраняется перешеек неповрежденной костной ткани.

Вдавление наблюдается большей частью на костях черепа.

При растрескивании кость в различных направлениях пронизывается множественными трещинами, что обычно бывает при прямом массивном ударе.

Травма, вызвавшая перелом кости, одновременно приводит к нарушению целости надкостницы и мягких тканей: мышц, сосудов, нервов. Между отломками и в окружающие кость ткани изливается кровь.

Закрытый перелом кости представляет собой очаг повреждения с различными компонентами патологоанатомических изменений, среди которых собственно перелом кости представляет собой лишь один, хотя и ведущий, признак.

Особенно значительны повреждения и изменения при прямом механизме травмы: возможны обширные повреждения мягких тканей, вплоть до размозжения.

В костных отломках могут происходить структурные макро — и микроскопические изменения на значительном протяжении, что в целом сказывается в первую очередь на микроциркуляции в зоне перелома и проявляется развитием некротических и дистрофических процессов как в самой кости, так и в окружающих мягких тканях.

Заживление перелома

При переломе кости в зоне травмы возникает очаг ирритации, который приводит в действие механизмы препаративной регенерации- заживление костной раны (мозолеобразование).

Процесс заживления перелома протекает стадийно.

Вначале, в первые 3-4 дня, в зоне повреждения образуется первичная бластома — это первая, по сути, подготовительная стадия, во время которой формируется материальный запас для регенерата, мобилизуются окружающие поврежденный участок клеточные и тканевые ресурсы и включаются нервные и гуморальные звенья управления регенеративным процессом.

С момента усиленной дифференцировки клеток и их пролиферации, которая наступает в разных зонах регенерата в различное время, начинается вторая стадия репарации кости — фаза образования и дифференцировки тканевых структур (с 3-4-го дня по 12-15-й день после травмы). Недифференцированные клетки первичной бластомы обладают плюрипотентными свойствами, они являются полибластами и могут дифференцироваться и зависимости от ряда факторов как в остеобласты, так и фибробласты и хондробласты, которые приводят к преобладанию в регенерате рубцовой или хрящевой ткани.

С клинической точки зрения, не вдаваясь в тонкие биохимические процессы в зоне регенерации, можно выделить 3 основных фактора, определяющих направления репаративного процесса: 1) анатомическое сопоставление; 2) неподвижность отломков на весь период, необходимый для консолидации; 3) восстановление кровоснабжения в зоне перелома.

Оптимальное сочетание этих 3 условий приводит к первичному заживлению костной раны, к первичной непосредственной дифференцировке регенерата в костную ткань. Если же такого оптимального сочетания указанных факторов достичь по той или иной причине не удается, между отломками, кроме остеоидной ткани, накапливается фибробластическая и хондробластическая ткань (вторичное заживление).

Третья стадия процесса регенерации кости может быть названа стадией образования ангиогенных костных структур и минерализации, белковой основы регенерата. Эта стадия уже отчетливо выявляется рентгенологическими методами (с 12-15-го дня до 1-2 месяцев после травмы).

Четвертая стадия — стадия вторичной перестройки и восстановления исходной структуры кости. Длится она месяцами.

Патологические переломы

Патологическим принято называть перелом кости, пораженной каким-либо болезненным процессом и вследствие этого потерявшей свою прочность.

Для возникновения патологического перелома обычно не требуется воздействия значительной силы. Наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются опухоли, дистрофические и диспластические процессы в ней (остеопороз, фиброзная или хрящевая дисплазия, дистрофическая костная киста, аневризмальная костная киста, врожденная ломкость костей, остеолиз и др. ). Клинические проявления патологического перелома отличаются несколько меньшей остротой и выраженностью по сравнению с травматическими переломами, значительные смещения отломков бывают редко.

Иногда патологический перелом является первым проявлением заболевания кости, о котором пи больной, ни его родственники до этого события ничего не знали. Рентгенография обязательна: с ее помощью уточняется характер изменений в костях, в том числе вид и характер перелома, степень смещения отломков,

Лечение большей частью консервативное. Остеосинтез не осуществляют из-за деструкции поврежденной кости. В последние годы появились предложения хирургическим путем резецировать локальный участок кости, пораженной патологическим процессом, сопоставить отломки и произвести остеосинтез одним из известных способов. Отдельные авторы допускают возможность образовавшийся дефект замещать аллотрансплантатом, не ожидая сращения отломков. По-видимому, такая тактика наиболее оправдана при метастазах злокачественной опухоли в кость, когда удается радикально убрать основной очаг. Процессы сращения кости при патологическом переломе протекают, как правило, без особых извращений в тот же срок, что и при травматическом переломе кости, исключая, естественно, злокачественный рост в кости.

Внутрисуставные переломы (общие сведения).

К внутрисуставным переломам относят переломы суставных концов костей на участке, ограниченном капсулой сустава. Проникновение излома в полость сустава, как правило, вовлекает в патологический процесс весь сустав в целом. При этом возникает гемартроз, повреждается суставной хрящ, капсула сустава, нередко при смещении отломков нарушается конгруэнтность суставных поверхностей, резко страдает функция сочленения. Контрактура и тугоподвижность в суставе — наиболее частые поздние осложнения внутрисуставных переломов.

Клиника, диагностика. Среди клинических признаков внутрисуставных переломов, помимо общих для всяких переломов признаков (боль, отечность тканей, подвижность отломков, нарушение функции), следует особо отметить деформацию сустава с нарушением взаимоотношения опознавательных точек (костных выступов), что свидетельствует о смещении отломков. Каждый из этих признаков может проявляться по-разному и в неодинаковой степени в зависимости от тяжести повреждения, степени смещения отломков, локализации перелома и многих других условий. Поэтому при установлении диагноза должен быть учтен весь комплекс клинических признаков в совокупности. Дифференцируют внутрисуставные переломы чаще всего с травматическими вывихами.

Рентгенодиагностика. Исключительно важное значение для диагностики внутрисуставных переломов имеет рентгеновский метод исследования. Как минимум производят рентгенографию поврежденного сустава в 2 проекциях. Для уточнения положения отломков и прохождения плоскости излома применяют также и тангенциальные проекции, специальные укладки, стерео- и томорентгенографию. Необходимость применять при внутрисуставных повреждениях дополнительные рентгеновские методы исследования объясняется диагностическими трудностями, особенно в детском возрасте и в таких сложных суставах, как, например, локтевой. Параллельное расположение плоскости излома замыкательной пластинке суставного конца кости, прохождение ее через эпифизарные или апофизарные зоны без значительного смещения отломков трудно выявить без дополнительных рентгеновских снимков.

Лечение. Внутрисуставной перелом — прежде всего повреждение сустава. Это положение накладывает отпечаток на все элементы врачебного действия: диагностику, лечение, профилактику осложнений и тяжелых последствий.

Выбирая метод лечения, нужно стремиться, чтобы в данных конкретно сложившихся условиях он позволил ограничиться наименьшим сроком фиксации поврежденного сустава.

Точная анатомическая адаптация отломков при переломах обеспечивает восстановление подвижности в суставе и предупреждает развитие деформирующего артроза. Лишь при многооскольчатых внутрисуставных переломах неизбежны незначительные «ступеньки» между отломками.

Ранние движения в суставе — залог восстановления подвижности в поврежденном сочленении. Поэтому врач не должен без надобности удлинять срок фиксации сустава гипсовой повязкой, если пришлось ее применить.

Из традиционных методов лечения внутрисуставных переломов чаще всего при смещениях отломков применяют оперативный. Операция позволяет анатомически сопоставить отломки и надежно скрепить их между собой винтами, специальными гвоздями, шпильками, спицами с опорными площадками и др.

Скелетное вытяжение, вытяжение с помощью дистракционных аппаратов также находит применение при лечении внутрисуставных повреждений со смещением отломков, которое можно устранить тягой по длине (Т- и У-образные чрезмыщелковые переломы плечевой кости, переломы шейки бедренной кости у детей, некоторые оскольчатые переломы верхнего и нижнего концов берцовых костей и др. ).

Гипсовую повязку как самостоятельный метод лечения внутрисуставных переломов можно применять только при переломах без смещения отломков.

Внутрисуставные переломы чрезвычайно многообразны. Каждое сочленение имеет свои особенности в отношении механизма повреждения, характера смещения отломков, последующих осложнений. В связи с этим для успешного их лечения необходимы конкретные знания данной патологии в каждом суставе.

Источник