Рентгенологические признаки заживления перелома

Заживление переломов в рентгеновском изображении. Контроль заживления переломов. Осложнения переломов. Рентгенологические симптомы. Выполнила: Саая Ч. С.

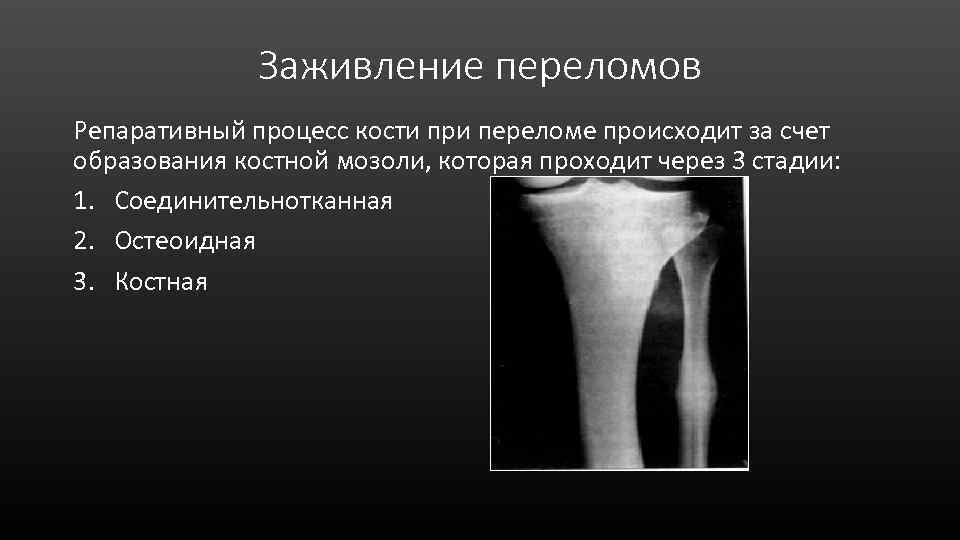

Заживление переломов Репаративный процесс кости при переломе происходит за счет образования костной мозоли, которая проходит через 3 стадии: 1. Соединительнотканная 2. Остеоидная 3. Костная

1 стадия — соединительнотканная • В возникновении соединительнотканной мозоли имеет значение кровоизлияние, которое активизирует регенерацию костной ткани. • Переломы всегда сопровождаются разрывами и повреждениями сосудов кости, костного мозга и мягких тканей, при этом между отломками кости возникают гематомы различных размеров. • В результате организации постравматической гематомы, рассасывания мертвого костного материала и воспалительного процесса в месте перелома формируется недифференцированная грануляционная ткань, соединяющая концы перелома.

1 стадия — соединительнотканная • Постепенно грануляционная ткань замещается плотной соединительной тканью, образующей первичную соединительнотканную мозоль. • Развитие соединительнотканной мозоли начинается к 7 -10 дню после перелома кости. • Рентгенологически в этот период определяется рассасывание краев у конца отломков и некоторое увеличение щели перелома вследствие рассасывания поврежденных костных балок.

2 стадия — остеоидная • Остеоидная мозоль образуется к 20 -30 дню после перелома путем прямой метаплазии соединительной ткани в остеоидную • Рентгенологически в этот период в отломках нарастает остеопороз, на фоне которого определяются участки остеосклероза в некротизированных костных фрагментах • При закрытых переломах эти некротизированные осколки вживают в костную мозоль и замещаются новой костью

3 стадия — костная • Костная мозоль начинает образовываться через 20 -30 дней после перелома за счет обызвествления остеоидной ткани и превращения ее в костную • Рентгенологически развитием костной мозоли считается формирование обширных участков обызвествленной ткани, имеющих костную структуру и окружающих отломки кости в виде муфты со всех сторон • Сроки появления костной мозоли, устанавливаемые рентгенологически, различны – в целом 8 -24 недель после перелома

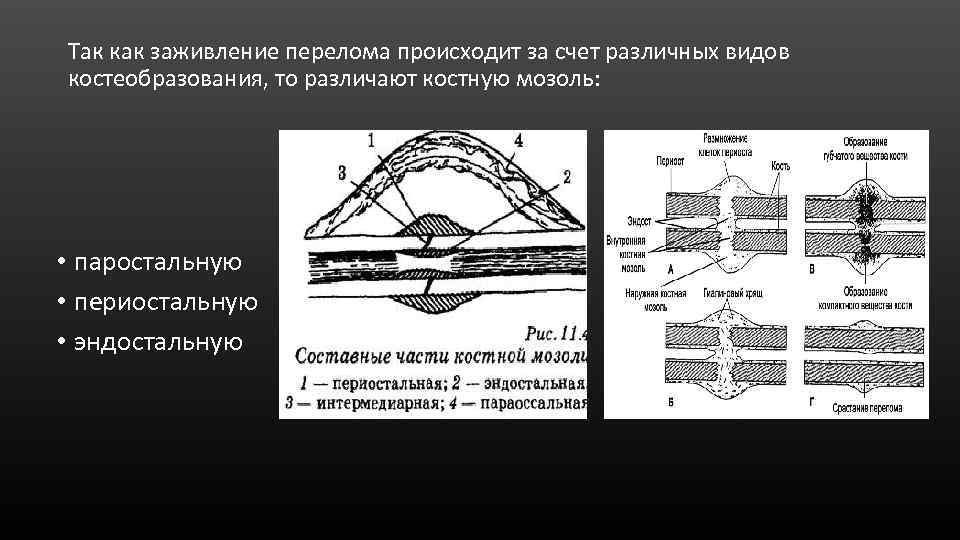

Так как заживление перелома происходит за счет различных видов костеобразования, то различают костную мозоль: • паростальную • периостальную • эндостальную

• Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д.

Осложнения переломов • Неправильно сросшийся перелом • Ложный сустав • Избыточная костная мозоль • Постравматический остеомиелит • Замедленная консолидация • Постравматичесий остеолиз • Постравматический асептический некроз • Преждевременное рассасывание костной мозоли (рефрактура) • Посттравматический синостоз

Ложный сустав • Отсутствие костной мозоли, между отломками • Образование замыкательных пластинок • Закругленность и сглаженность концов отломков • Формирование суставной впадины и суставной головки

Ложный сустав

Избыточная костная мозоль — это чрезмерно разросшаяся пышная костная мозоль в виде неправильного веретена с причудливыми выростами, гребнями и шипами, окружающая отломки. Избыточная костная мозоль после заживления подвертельного перелома бедренной кости с варусной деформацией бедра, т. е. высоким стоянием большого вертела.

Остеомиелит Поражение метафиза, распространение на диафиз кости; Очаги деструкции костной ткани с периостальными наслоениями

Тактика рентгенологического контроля при переломах • Первичное рентгенологическое исследование показано при любом подозрении на травматическое повреждение костей и суставов • Повторное рентгенологическое исследование необходимо проводить сразу после репозиции, пока продолжает действовать обезболивание для возможности проведения повторной репозиции в случае неправильного стояния отломков • Если используется оперативное соединение костных отломков, рентгенография выполняется сразу после операции

Тактика рентгенологического контроля при переломах • При скелетном вытяжении контрольный снимок необходимо делать через 24 -28 часов • Следующее рентгенологическое исследование проводят через 7 -14 дней, когда спадет отек для определения вторичного смещения отломков • Далее рекомендуется делать снимки через каждые 2 -3 недели для наблюдения заживления перелома и стояния отломков, при переменах гипсовой повязки • В дальнейшем снимки при снятии повязки и клиническом заживлении перелома • По окончании лечения и выписке больного из стационара • И контрольное исследование спустя длительный период (1 -2 года)

Благодарю за внимание!

Источник

Как протекает в рентгенологическом изображении процесс заживления переломов? Как известно, репаративный процесс осуществляется при помощи так называемой мозоли. Эта мозоль исходит из эндоста, самого костного вещества и периоста (эндостальная, интермедиарная и периостальная мозоль). Главная, резко преобладающая роль при заживлении, как этому научили в особенности рентгенологические наблюдения, выпадает на долю периостальной мозоли.

Развитие мозоли проходит через три стадии — соединительнотканную, остеоидную и костную. Излившаяся из разорванных сосудов кровь образует в районе перелома между отломками и осколками большую гематому. Кровь очень быстро свертывается, и в фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы уже в первые часы после травмы устремляется огромное количество молодых соединительнотканных элементов, нарастает количество фибробластов. В 7—10 дней все прорастает в этой первой стадии пролиферирующей соединительной тканью. Затем при нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение этой более примитивной соединительной ткани в остеоидную, на что также требуется такой же недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее „хрящевой плотности” при ощупывании безоговорочно и принимали за хрящевую. Фактически хрящевая ткань образуется лишь в том случае, когда концы отломков трутся друг о друга, т. е. когда нет полной иммобилизации. Затем уже, в третьей стадии, остеоидная ткань пропитывается апатитами и превращается в костную. Костная мозоль вначале велика и имеет рыхлое строение, в дальнейшем же в гораздо более медленных темпах наступает фаза обратного развития этой костной мозоли, ее перестройка, уменьшение и структурная реконструкция с весьма постепенным замедленным восстановлением более или менее нормальной костной архитектоники.

Соединительнотканная и остеоидная мозоли, понятно, рентгенологически совсем не определяются. Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Следует полагать, что немаловажную роль играют и нервные влияния. На основании убедительных экспериментальных данных Р. М. Минина считает зависимость между явлениями регенерации костной ткани и нервной системой твердо установленной, причем она рассматривает дистрофические поражения нервной системы как преобладающий в этом отношении фактор. Открытые переломы заживают значительно медленнее закрытых. Практически важно, что раз на рентгенограммах уже появились признаки обызвествления мозоли, консервативная репозиция отломков запоздала.

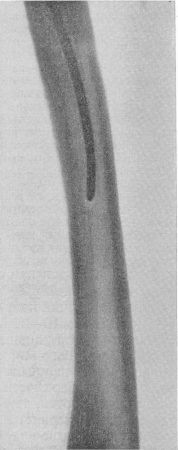

При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень небольшие размеры, она окружает место перелома в виде правильной веретенообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем снимке детской кости к концу первой недели. Они имеют вид единичных нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и располагающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового вещества и тенью обызвествленной периостальной мозоли вначале имеется свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы с остеобластами.

У взрослых первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3—4 недель (на 16—22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными, теряют свою резкую ограниченность. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются, тень мозоли становится более интенсивной и принимает очаговый зернистый характер. Затем отдельные участки сливаются и при полном обызвествлении костная мозоль приобретает характер циркулярной гомогенной массы. Постепенно тень сгущается и наступает так называемая костная консолидация на 3—4—б—8-м месяце перелома. Таким образом, костная консолидация колеблется в очень широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться, по структуре она еще не имеет слоистого строения, ясная продольная исчерченность появляется только через 11/2—2 года. Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем; она в дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, на рентгенограмме уплотняется. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна еще тогда, когда костная мозоль уже закончила свое обратное развитие, т. е. рассосалась полностью.

Отсюда видно, что целость кости при нормальных условиях восстанавливается значительно медленнее, чем это принято считать в клинике. Рентгенологические симптомы течения процесса заживления перелома сильно запаздывают по сравнению с клиническими симптомами. Это должно быть подчеркнуто для того, чтобы предостеречь клинициста от чрезмерного консерватизма; пользуясь одним только рентгенологическим контролем, клиницист рискует стать слишком сдержанным при предоставлении кости функциональной нагрузки. Уже соединительнотканная мозоль с едва заметными облачками обызвествления может с функционально-клинической точки зрения быть вполне полноценной, и не давать конечности функционировать в подобном случае — значит задерживать темпы дальнейшей нормальной эволюции и инволюции всего восстановительного процесса.

Костная мозоль в сравнительно редких случаях приобретает и узка диагностическое значение. Мозоль предоставляет рентгенологу возможность задним числом распознать нарушение целости кости, которое в остром периоде после травмы осталось клинически или рентгенологически просмотренным. Это бывает главным образом, при поднадкостничных переломах в детском возрасте, но также при трещинах и переломах малых трубчатых костей (фаланг, пястных и плюсневых костей) у взрослых. Важно, что даже линия перелома,, вначале сомнительная или вовсе невидная, иногда отчетливо выступает на снимках только-через несколько недель или месяцев после: травмы. При подобной поздней диагностике перелома на основании появления одной только-мозоли необходимо остерегаться его смешения с травматическим периоститом, — мозоль на месте перелома окружает в виде муфты всю кость, в то время как периостальный нарост возвышается над костью только в одну сторону. Отличительного распознавания требуют-также все сложные явления перестройки, о которых подробно говорится в отдельной главе (кн. 2, стр. 103).

Рис. 27. Реактивный остеосклеротический футляр вокруг металлического штифта в костномозговом канале бедренной кости, развившийся после полуторалетнего его пребывания.

Некоторые особенности представляют-процессы заживления при новых методах лечения переломов интрамедуллярным. остеосинтезом, т. е. внутрикостной фиксацией отломков металлическим штифтом, из нержавеющей стали. Идея „загвоздки” отломков при помощи металлической спицы была, высказана впервые в 1912 г. И. К. Спижарным. Эти методы применяются не только при свежих закрытых неинфицированных переломах больших трубчатых костей (бедра, плеча, костей голени и особенно предплечья), но также при открытых инфицированных переломах, замедленной консолидации, ложных суставах, реконструктивных остеотомиях и пр. Благодаря металлическому стержню достигается наилучшее сопоставление отломков и, что еще важнее, их надежное удержание. Весь процесс заживления качественно улучшается и несколько ускоряется. Штифт действует в качестве асептического инородного тела как: стимулятор восстановительных явлений.

Рентгенологическая картина репаративных процессов при применении металлических штифтов изучена Н. Н. Девятовым и под нашим руководством Н. С. Денисовым. Начальные признаки эндостальной мозоли, исходящей из костномозговых каналов отломков, появляются прежде-всего на концах костных отломков, притом на дистальном отломке раньше, чем на проксимальном. Периостальная мозоль появляется на рентгенограммах через 6—7 дней после эндостальной мозоли. Эта периостальная мозоль развивается сначала на боковых поверхностях отломков, а уж впоследствии образует циркулярную муфту. При оскольчатых переломах мозоль и здесь приобретает причудливые формы, бывает нередко избыточной, с облаковидной структурой. Обызвествление мозоли при диафизарных переломах бедра, плеча и костей предплечья чаще всего появляется в течение 2-го месяца, а к исходу 3-го месяца наступает костная консолидация. Костный шов держится долго, он исчезает через б—8 месяцев и позже, а полное обратное развитие костной мозоли заканчивается, как и без штифта, лишь через 11/2—2 года. Если на концах костных отломков вместо образования эндостальной мозоли появляется замыкательная костная пластинка, то это верный ранний симптом начала формирования псевдоартроза.

Вокруг металлического стержня внутри костномозгового канала закономерно развивается плотный цилиндрический костный футляр, или чехол (рис. 27), который лишь очень медленно, в течение многих месяцев, претерпевает обратное развитие после удаления металлического стержня. Иногда над шляпкой гвоздя, торчащего вне кости (например, над и внутри от области большого вертела бедра), возникает реактивное обызвествление и даже окостенение мягких тканей, вероятнее всего, вытесненного костного мозга, в виде гриба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Основным в диагностике переломов является рентгенологическое исследование. Как правило, достаточно рентгенограмм в двух стандартных проекциях, хотя в некоторых случаях используют косые и атипичные, а при переломах черепа и специальные проекции. Диагноз перелома во всех случаях должен быть подтвержден объективными рентгенологическими симптомами. К рентгенологическим признакам перелома относятся:

1. наличие линии перелома (линия просветления в теневом отображении кости),

2. перерыва коркового слоя,

3. смещения отломков,

4. изменения костной структуры, включая как уплотнение при вколоченных и компрессионных переломах, так и участки просветления за счет смещения костных осколков при переломах плоских костей,

5. деформации кости, например при компрессионных переломах.

У детей, помимо перечисленных, признаками перелома являются также деформация коркового слоя при переломах по типу зеленой веточки и деформация хрящевой пластинки зоны роста, например при эпифизеолизе.

Следует учитывать и косвенные симптомы переломов — изменения прилежащих мягких тканей. К ним относят утолщения и уплотнения тени мягких тканей за счет гематомы и отека, исчезновение и деформацию физиологических просветлений в области суставов, затемнение воздухоносных полостей при переломах пневматизированных костей. Косвенным признаком перелома, имеющем давность не менее 2—3 недель, является местный остеопороз, обусловленный интенсивной перестройкой костной ткани.

Диагноз перелома во всех случаях должен быть подтвержден объективными рентгенологическими симптомами. К его прямым признакам относятся наличие линии перелома (линия просветления в теневом отображении кости), перерыва коркового слоя, смещения отломков, изменения костной структуры, включая как уплотнение при вколоченных и компрессионных П., так и участки просветления за счет смещения костных осколков при переломах плоских костей, деформации кости, например при компрессионных переломах. У детей, помимо перечисленных, признаками П. являются также деформация коркового слоя при переломах по типу зеленой веточки и деформация хрящевой пластинки зоны роста, например при эпифизеолизе. Следует учитывать и косвенные симптомы переломов — изменения прилежащих мягких тканей. К ним относят утолщения и уплотнения тени мягких тканей за счет гематомы и отека, исчезновение и деформацию физиологических просветлений в области суставов, затемнение воздухоносных полостей при П. пневматизированных костей. Косвенным признаком перелома, имеющем давность не менее 2—3 недель, является местный остеопороз, обусловленный интенсивной перестройкой костной ткани.

Линия перелома отражает зазор между отломками и отсутствует, если его нет (при суперпозиции отломков, вколоченных и компрессионных П.). Для выявления этого симптома необходимо, чтобы плоскость перелома совпадала с направлением пучка лучей на достаточном протяжении. Нередко данное условие выполняется не на всем протяжении плоскости перелома, что создает ложное впечатление неполного перелома (трещины). Линия перелома становится лучше видна за счет резорбции краев отломков в первые недели после перелома. Ее могут имитировать линейные просветления, обусловленные тангенциальным эффектом при суперпозиции костей, врожденными дефектами костной ткани, артефактами, каналами питающих артерий, а в костях свода черепа — также сосудистыми бороздами и швами. Краевые отрывы костных фрагментов следует дифференцировать с неслившимися ядрами окостенения, сверхкомплектными костями, параоссальными обызвествлениями и оссификатами.

По количеству и направлению линий перелома судят о его характере — поперечном, косом, спиралевидном, оскольчатом, Т- или У-образном и т.д. Переход линии перелома на суставную поверхность является определяющим признаком внутрисуставного перелома. Перерыв коркового слоя, отображающий линию перелома в компактном веществе, относят к достоверным его симптомам.

Смещение отломков — также патогномоничный признак перелома. Различают следующие виды смещения: боковое (по ширине кости), по длине (захождение или расхождение), угловое и ротационное (по оси кости). В грудных для диагностики случаях следует обращать внимание на минимальное боковое смещение с образованием ступеньки по контуру кости.

Каждому виду и локализации П. соответствуют определенные смещения отломков, обусловленные тягой прикрепляющихся к ним мышц. Отрывные П. в области прикрепления сухожилий и связок к костям характеризуются смещением костных фрагментов в направлении тяги соответствующей мышцы или смещением конечности в результате действия травмирующей силы.

При вколоченных и компрессионных П. основным рентгенологическим симптомом является реформация кости. Деформации при таких П. отличаются от деформаций, обусловленных нарушениями формирования костей, тем, что имеется перерыв коркового слоя и полоска уплотнения костной структуры, которым соответствует компримирование костных трабекул в зоне вклинения отломков. Так, клиновидная деформация тела позвонка при компрессионном переломе сопровождается перерывом компактной пластинки по переднему или боковому контуру со ступенеподобной или угловой деформацией последнего, перерывом или продавливанием замыкающей пластинки, более или менее выраженным уплотнением костной структуры.

Рентгенологическая картина позволяет судить о механизме, повреждений костей. Ряд особенностей имеют переломы «от перегрузки», которые расцениваются многими авторами как патологическая перестройка кости. Трудно переоценить значение рентгенологического исследования в распознавании патологических переломов, возникающих при неадекватной травме вследствие снижения механической прочности костей на почве локального патологического процесса или системного поражения скелета. При этом обнаруживают изменения фирмы и структуры костей, периостальную реакцию и другие симптомы, которые не могут быть объяснены самим повреждением кости. Наиболее частой причиной П. при неадекватном характере травмы в пожилом возрасте является Остеопороз.

Рентгенологическое исследование представляет собой основной метод контроля репозиции отломков и правильности их положения на протяжении всего лечения и при различных его методах. Оно дает возможность оценить результаты остеосинтеза и других хирургических вмешательств; позволяет судить о заживлении переломов, которое происходит за счет периостальной, эндостальной и интермедиарной костной мозоли. При диафизарных П. ранее всего обнаруживается периостальная мозоль. Хорошо сопоставленные и надежно фиксированные отломки срастаются без периостальной мозоли (так называемое первичное заживление). Переломы тех отделов скелета, которые построены в основном из губчатого вещества, срастаются за счет эндостальной мозоли. В процессе ее образования контуры отломков и линия перелома становятся все менее отчетливыми, а уплотнение структуры, обусловленное вклинением отломков или компрессией, исчезает. Консолидация отломков характеризуется восстановлением непрерывной костной структуры, в т.ч. компактных пластинок.

Рентгенологическое исследование играет ведущую роль в диагностике осложнений переломов, к которым относятся посттравматический остеомиелит при открытых П., асептический некроз кости, замедленное и неправильное сращение отломков, избыточная костная мозоль, образование ложного сустава, остеоартроз при внутрисуставных переломах, а у детей нарушения роста костей, например при эпифизеолизе.

Билет 7

Билет 8

Источник