Профилактика перелома нижней челюсти

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Мебония Т.Т.

1

Слетов А.А.

1

Арутюнов А.В.

1

Шатохина А.С.

1

1 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России»

Исследование посвящено изучению взаимосвязи между длительным приемом препаратов, содержащих фосфор, и развивающимися патологическими переломами нижней челюсти и их осложнениями. Установлено, что развивающимся осложнениям способствует химическая активность бисфосфонатов, угнетающая и подавляющая обменные процессы в костный ткани, сопровождающиеся повышением степени минерализации и, как следствие, хрупкости кости. Биопсия костной ткани у 15 пациентов, находившихся под наблюдением, показала наличие выраженного подавления костного обмена и существенное замедление или в некоторых случаях полное подавление процесса заживления. У пациентов, длительно принимавших бисфосфонаты, выявлялись специфические рентгенографические особенности перелома, проявляющиеся диффузным поражением кости и истончением кортикального слоя, сопровождающиеся переломом и инфильтрацией окружающих тканей. Таких особенностей не наблюдалось при переломе у пациентов, принимавших бисфосфонаты на протяжении меньшего периода. В группе пациентов, принимавших химиотерапевтические бисфосфонаты по показаниям, при санированной полости рта явления деструктивного и воспалительного характера были минимальными. В результате исследования установлено, что для своевременной профилактики описанных осложнений производителям необходимо расширить инструкцию по медицинскому применению бисфосфанатов, внести рекомендации о регулярном, не менее одного раза в три месяца, проведении рентгенологического обследования костей лицевого скелета, среди лиц, употребляющих синтетические наркотические препараты, в обязательном порядке, кроме регламентированных обследований на опасные инфекции, проводить рентгенологическое обследование челюстных костей.

лекарственные препараты

бисфосфонатные остеонекрозы

перелом нижней челюсти

1. Сирак С.В. Клинико-экспериментальное обоснование применения препарата «Коллост» и биорезорбируемых мембран «Диплен-Гам» и «Пародонкол» при удалении ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров /Сирак С.В., Слетов А.А., Алимов А.Ш. и др. // Стоматология. − 2008. − Т.87. — № 2. − С. 10-14.

2. Сирак С.В. Непосредственная дентальная имплантация у пациентов с включенными дефектами зубных рядов / Сирак С.В., Слетов А.А., Дагуева М.В. [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. − 2011. − Т. 21. — № 1. − С. 51-54.

3. Сирак С.В. Изучение особенностей анатомо-топографического строения нижней челюсти для планирования эндодонтического и имплантологического лечения / Сирак С.В., Долгалев А.А., Слетов А.А. [и др. ] // Институт стоматологии. − 2008. − Т. 2. — № 39. − С. 84-87.

4. Сирак С.В. Оценка риска осложнений эндодонтических манипуляций на основе показателей анатомо-топографического строения нижней челюсти / Сирак С.В., Коробкеев А.А., Шаповалова И.А., [и др. ] //Эндодонтия Today. − 2008. — № 2. − С. 55-60.

5. Сирак С.В. Влияние пористого титана на остеогенный потенциал клеток костного мозга in vitro / Сирак С.В., Слетов А.А., Ибрагимов И.М. [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. − 2012. − Т. 27. — № 3. − С. 22-25.

6. Сирак С.В. Клинико-экспериментальное использование остеопластических материалов в сочетании с электромагнитным излучением для ускорения регенерации костных дефектов челюстей / Сирак С.В., Казиева И.Э., Мартиросян А.К. [и др. ]//Фундаментальные исследования. − 2013. — № 5-2. − С. 389-393.

7. Сирак С.В. Клинико-анатомическое обоснование лечения и профилактики травм нижнеальвеолярного нерва, вызванных выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал / С.В. Сирак // Диссертация … доктора медицинских наук: 14.00.21 / ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии». − М. – 2006.

8. Способ лечения радикулярной кисты челюсти / Сирак С.В., Федурченко А.В., Сирак А.Г. [и др.] // Патент на изобретение RUS 2326648 09.01.2007.

9. Уткина Г.Ю. Уличная беспризорность детей и ее причины/ Уткина Г.Ю., Францева В.О. // Медицинский вестник Северного Кавказа. − 2010. − Т. 18. — № 2. − С. 52-54.

10. Францева В.О. Научное обоснование и разработка системы межсекторального взаимодействия в решении медико-социальных проблем детей «группы риска» (социально-гигиеническое исследование) / Францева В.О. // Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения». – М., 2011.

Введение. В настоящее время бисфосфонаты используются в качестве химиотерапевтического лечения злокачественных заболеваний, препараты вводят внутривенно для профилактики костных метастазов и их осложнений [2]. Бисфосфонаты также используют при патологии метаболических процессов и лечении остеопороза, болезни Педжета, педиатрического несовершенного остеогенеза, в качестве средства, препятствующего несбалансированной работе остеокластов, расщепляющих минеральные структуры кости [2, 4]. В последние годы отмечен рост числа пациентов с остеонекрозом костей лицевого скелета у лиц с наркотической зависимостью от дезоморфина и первитина, при изготовлении которых используется красный фосфор. На территории Российской Федерации в последние годы отмечается тенденция к росту и распространению в различных регионах употребления кустарно изготовленного дезоморфина: с 16 регионов в 2006 году до 60 регионов в 2009 году [4]. В первом квартале 2010 года изъято 150 миллионов среднеразовых доз дезоморфина, что, по оценкам Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, соответствует годовой потребности в дезоморфине 300 000 человек [9, 10].

Наиболее частым симптомом метастазов в костях является боль. К механическим факторам болевого синдрома относят повышение внутрикостного давления, сдавление мягких тканей и механическую компрессию кости. К химическим фактором относят простагландин Е, ацидоз, сопровождающий остеолиз и факторы, продуцируемые или активируемые опухолью [5]. На ранних стадиях развития метастаза боль обусловлена раздражением внутрикостных и периостальных нервных окончаний за счет выделения цитокинов и увеличения внутрикостного кальция.

Патогенентические особенности взаимодействия фосфора, содержащегося в препаратах для лечения онкобольных и препаратах используемых при изготовлении синтетических наркотических веществ, с клеточными и ферментативными системами в настоящее время, изучен не полностью [1, 6].

По мнению ряда авторов, на ранних стадиях метастазирования онкопроцесса, боль является ведущим симптомом и обусловлена раздражением внутрикостных и периостальных нервных окончаний, по средствам выделения цитокинов и явлениями внутрикостной гиперкальциемии. По мере распространения первичного онкологического очага, явления болевого синдрома прогрессируют, что также обусловлено целым рядом факторов. Так, отмечено повышение внутрикостного давления, обусловленного явлениями ацидоза, продуцируемого или активируемого химическими реакциями в мягкотканном опухолевом очаге, что способствует явления периферических отеков, застойных явлений и приводит к механической компрессии костной ткани [7].

Подобная боль не связана с нагрузкой на кость и может даже усиливаться в состоянии покоя. Однако по мере нарастания деструкции костной ткани появляется так называемая функциональная боль, обусловленная механическим ослаблением костных структур и их нестабильностью. Функциональная боль усиливается при нагрузке на пораженную кость и может свидетельствовать о риске развития патологического перелома.

Патологическим переломам, кроме оголения кости в полости рта, предшествуют явления длительной инфильтрации мягких тканей, без признаков нагноения. Патологические переломы сопровождаются смещением и аномальной функцией за счёт инфильтрации мышц, при вторичном инфицировании которых обрекает пациентов на мучительные боли усугубляя функциональные нарушения (рис. 1).

Рис. 1. Клинические проявления бисфосфонатных остеонекрозов в челюстно-лицевой области

С учётом существующих патогенетических аспектов бисфосфанатных остонекрозов определена цель исследования: обосновать необходимость планирования и изготовления аппарата, имитирующего анатомическую целостность нижней челюсти, обеспечивающего её функциональную активность при патологическом переломе, обусловленном бисфосфонатным остеонекрозом.

Материал и методы исследования. Оперативное лечение проведено 15 пациентам, обратившимся и находившимся под наблюдением в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы города Ставрополь с характерной клинической картиной патологического перелома нижней челюсти. 12 пациентам установлены стандартные бинаправленные аппараты компрессионно-дистракционного действия. В раннем послеоперационном периоде стандартные аппараты выполняли задачу иммобилизирующей конструкции, что способствовало восстановлению функциональной активности нижнечелюстной кости и мышечного аппарата. 3 пациентам установлены аппараты собственной конструкции.

Результаты исследования. Клинически отмечено улучшение общего состояние больных за счёт значительного снижения явлений болевого синдрома. Кроме этого, у пациентов в течение 12-14 дней в период функционального покоя установленных аппаратов, отмечено купирование явлений инфильтрации мягких тканей. Гноетечение практически отсутствует (в посеве на микрофлору патогенной микрофлоры не выявлено), отмечен скудный рост грануляционной ткани в устье свищевого хода.

Однако активация и динамическая нагрузка аппаратов с целью оптимизации функциональной активности поражённого органокомплекса вне зависимости от сроков начала процесса активации приводила к нестабильности фиксирующих конструкций. Положительная клиническая картина имела временный результат и была обусловлена ограниченными функциональными возможностями используемых стандартных аппаратов.

По мере снижения стабильной фиксации конструкции возникала необходимость проведения повторных оперативных вмешательств с целью стабилизации фиксирующих конструкций. Однако у трёх пациентов основной группы, с двусторонними патологическими переломами, проведение повторных оперативных вмешательств технически не представлялось возможным ввиду прогрессирования явлений остеонекроза и ограниченных функций стандартных бинаправленных аппаратов.

По результатам проведённого анализа и в соответствии с целью и задачами исследования, разработан и предложен способ профилактики патологических переломов нижней челюсти и их осложнений посредствам жёсткой иммобилизации фрагментов челюстей.

В качестве примера приводим следующий клинический случай. В марте 2013 года в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы г. Ставрополь обратился пациент В. 1971 г. рождения. На момент обращения предъявлял жалобы: на диффузные боли в области нижней челюсти с иррадиацией по ходу II ветвей V пары черепно-мозговых нервов больше справа, носящих невыносимый характер, не купируемых ненаркотическими анальгетиками, на общую слабость, на наличие дефекта слизистой в преддверии полости рта и оголение кости нижней челюсти, на гноетечение через свищевой ход в подподбородочной области.

Из анамнеза установлено, что пациент в течение 1,5 лет употреблял дезоморфин, изготовленный кустарным способом из препаратов («Коделак», «Терпинкод», «Тетралгин», «Пенталгин», «Седал- М»). Дезоморфин в процессе получения подвергается обработке бензином или ацетоном, кроме того, содержит кристаллический йод, красный фосфор и ряд побочных, токсических веществ. Доказано, что химические вещества, входящие в состав дезоморфина, способны оказывать локальные токсические, так и общие тератогенные эффекты на различные органы и ткани организма.

Со слов больного, около 5 месяцев назад врачом стоматологом удален одиночно стоящий, подвижный нижний правый клык, выраженного болевого симптома указанный зуб не имел. После удаления зуба лунка зуба не закрылась, через некоторое время появилось гноетечение из лунки. В течение пяти месяцев пациенту трижды была проведена периостотомия, однако облегчения не наступало, пациент отмечает катастрофически быстрое оголение кости в полости рта после каждого хирургического вмешательства.

При поступлении в отделение пациенту проведено общеклиническое обследование, выполнена мультиспиральная компьютерная томография с трёхмерной реконструкцией, проведён курс противовоспалительной, нейротропной, общеукрепляющей терапии, пациент выписан через семь дней с улучшением под наблюдение хирурга по месту жительства с рекомендациями.

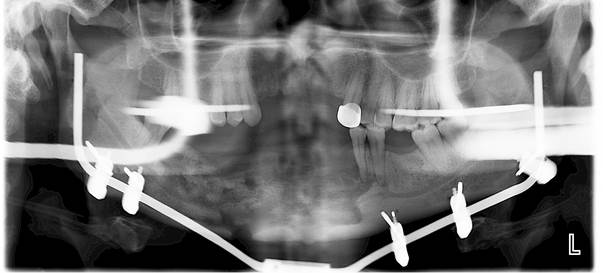

По данным контрольной ортопантомограммы, через 2 месяца, отмечено распространение патологического процесса, характеризующегося деструкцией костной ткани в проекции жевательной группы зубов нижней челюсти справа и подбородка. Деструкция костной ткани в проекции тела нижней челюсти справа, с сохранением целостности компактного слоя тела нижней челюсти на участке до 5 миллиметров.

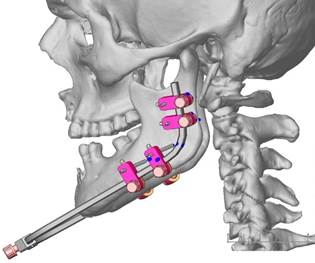

С учётом полученного негативного результата лечения у 12 пациентов со стандартными аппаратами и представленной клинико-рентгенологической картины пациента В. с профилактической и лечебной целью по данным виртуального моделирования изготовлен индивидуальный полифункциональный аппарат (рис. 2).

Рис. 2. Виртуальное моделирование для изготовления индивидуального полифункционального аппарата

В плановом порядке, с учётом выраженного болевого синдрома, под эндотрахеальным наркозом проведена установка и фиксация аппарата. В ходе установки аппарата проведена оценка функциональной активности отдельных его узлов (рис. 3).

Рис. 3. Больной В. после операции

В ходе проведённого оперативного вмешательства сохранено анатомическое и окклюзионное соотношение челюстей. В раннем послеоперационном периоде пациент отмечает улучшение общего состояния, уменьшение гноетечения и значительное снижения болевого синдрома. Проведённое удаление некротизированной кости способствовало купированию локальных клинических симптомов воспаления в короткие сроки (рис. 4). Биопсия костной ткани у 5 пациентов, находившихся под наблюдением, показала наличие выраженного подавления костного обмена и существенное замедление или в некоторых случаях полное подавление процесса заживления. При этом было выявлено, что 37% пациентов получали бисфосфонаты, изготовленные кустарным способом, а 63% пациентов получали препараты, полученные промышленным способом.

Рис. 4. Ортопантомограмма больного В.

Для пациентов, длительно принимавших бисфосфонаты (4,3±0,8 лет), являлось наличие специфических рентгенографических особенностей перелома, проявляющихся диффузным поражением кости и истончением кортикального слоя, сопровождающегося переломом и инфильтрацией окружающих тканей. Таких особенностей не наблюдалось при переломе у пациентов, принимавших бисфосфонаты на протяжении меньшего периода (1,5±0,3 лет). В группе пациентов, принимавших бисфосфонаты по показаниям, при санированной полости рта явления деструктивного и воспалительного характера были минимальными, однако у пациентов в данной группе с гигиеническим уровнем ниже 0.5 ед. отмечены явления, характерные для распространённого воспалительного процесса.

В целом имеющиеся литературные данные и полученные клинико-рентгенологические данные подтверждают тесную взаимосвязь между длительным приемом препаратов, содержащих фосфор, и развивающимися патологическими переломами и их осложнениями. Очевидно, что развивающимся осложнениям способствует химическая активность бисфосфонатов, угнетающая и подавляющая обменные процессы в костной ткани, сопровождающиеся повышением степени минерализации и как следствие хрупкости кости.

Выводы

1. Для своевременной профилактики описанных осложнений производителям необходимо расширить инструкцию по медицинскому применению бисфосфанатов, в разделы «Предостережения» внести рекомендации о регулярном, не менее одного раза в три месяца, проведении рентгенологического обследования костей лицевого скелета.

2. Среди лиц, употребляющих синтетические наркотические препараты, в обязательном порядке, кроме регламентированных обследований на опасные инфекции, проводить рентгенологическое обследование челюстных костей.

3. Раздел «Побочные реакции» дополнить информацией о риске патологических переломов с указанием возможных предшествующих перелому симптомах: беспричинная зубная боль, боль в области бедра, общей слабости или дискомфорте.

Рецензенты:

Гарус Я.Н., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Ставрополь.

Калиниченко А.А., д.м.н., главный врач стоматологической клиники «Фитодент», г.Михайловск.

Библиографическая ссылка

Мебония Т.Т., Слетов А.А., Арутюнов А.В., Шатохина А.С. ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ФОНЕ БИСФОСФОНАТНЫХ ОСТЕОНЕКРОЗОВ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11845 (дата обращения: 01.08.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Перелом челюсти представляет собой травму, которая характеризуется нарушением целостности костей. Обычно это нарушение обусловлено механическим фактором, интенсивность которого значительно выше прочности костных структур. Такие повреждения могут быть получены в производственных или бытовых условиях. Ими страдают и дети, и взрослые.

Анатомические особенности

Нижняя челюсть представляет собой непарную кость черепа. Ее основной задачей считается пережевывание пищи. По строению эта часть похожа на подкову. К ключевым особенностям структуры относят следующее:

- Кость включает ряд слабых фрагментов. К ним относят угол нижней челюсти, область в районе клыков, зону височно-нижнечелюстного сустава. Повреждения обычно локализуются в этих областях. Однако линия перелома может располагаться в любом месте.

- В зоне угла нижней челюсти расположена лицевая артерия. Этот сосуд имеет небольшой диаметр, однако его повреждение может стать причиной интенсивного кровотечения и появления гематомы.

- В области нижней челюсти находятся элементы тройничного нерва. Он несет ответственность за чувствительность слизистых покровов щек, языка, зубов. Поражение этой части провоцирует полную или частичную потерю чувствительности перечисленных участков.

- Нижняя челюсть фиксируется на костях лицевого черепа посредством височно-нижнечелюстного сустава. Он представляет собой подвижную парную структуру, которая отвечает за пережевывание пищи. Помимо этого, элемент является довольно хрупким. Потому даже при небольших физических воздействиях есть риск вывихов.

Классификация травмы

С учетом провоцирующего фактора классификация переломов выделяет такие виды:

- Травматические – обусловлены интенсивным механическим воздействием. Такие повреждения бывают огнестрельными и неогнестрельными.

- Патологические – связаны с развитием в костных структурах деструктивных процессов. К ним относят развитие остеомиелита, опухолевого образования, остеопороза. А также причиной могут быть метастазы и другие факторы.

В зависимости от расположения линии перелома выделяют такие разновидности:

- Клыковый – локализуется в зоне фиксации клыков.

- Угловой – расположен в углу челюсти. Его также называют ангулярным переломом нижней челюсти. А также травму именуют переломом нижней челюсти в области угла.

- Ментальный – локализуется в области отверстия подбородка. Для ментального перелома нижней челюсти характерны специфические симптомы.

- Срединный – в этом случае страдает зона между центральными резцами.

- Резцовый – повреждается зона между боковыми резцами.

- Цервикальный или шеечный – нарушается структура мыщелкового отростка.

- Коронарный – при этом страдает венечный отросток. Для перелома венечного отростка нижней челюсти характерны особые проявления.

Отдельно стоит отметить переломовывих. При этой травме, помимо нарушения структуры кости, наблюдается вывих височно-нижнечелюстного сустава.

В зависимости от состояния мягких тканей и кожи выделяют такие переломы:

- открытый – при этом поврежденная поверхность сообщается с окружающей средой;

- закрытый – в такой ситуации целостность дермы не страдает.

Двойной перелом

Под этим термином понимают наличие двух линий излома с одной части нижней челюсти. Отдельно стоит выделить наличие двустороннего перелома нижней челюсти. В этом случае переломы локализуются на двух половинах челюсти.

Сочетание двойного и двустороннего переломов именуют множественной формой заболевания. При этом болевой синдром локализуется не только в зоне удара, но и в районе ушной раковины.

Чтобы выявить двойной и двухсторонний перелом, обязательно стоит выполнить рентгенографию. Эту процедуру проводят в двух проекциях. Иногда возникает потребность в более точных исследованиях – к примеру, в компьютерной томографии.

Для лечения патологии рекомендуется применять хирургические методы. Прежде всего используют остеосинтез, направленный на фиксацию костных отломков посредством металлоконструкций.

Перелом нижней челюсти со смещением

Чаще всего переломы челюсти происходят со смещением костных структур. Это связано с влиянием двух факторов. Прежде всего причиной становится сокращение и тяга мышц лица. А также провоцирующим фактором выступает сила тяжести самих отломков.

Ключевую роль в смещении костей играют мышечные ткани. Чем больше таких элементов прикреплено к кости, тем сильнее она сместится. При минимуме мышц перелом может пройти и без смещения. В этом случае травму называют неполным переломом.

Кости могут смещаться в разных направлениях – внутрь или наружу. Также смещение происходит латерально. Это значит, что оно направлено в левую или правую сторону.

Иногда смещение происходит в горизонтальной плоскости. Такая ситуация возникает в том случае, если боковые фрагменты накладываются друг на друга. В действительности такой вид смещения происходит довольно редко.

Чтобы выявить разновидность и степень тяжести нарушения, врачи применяют лучевые способы диагностики. Чаще всего используются рентгенография и компьютерная томография. Степень и разновидность повреждения влияют на тактику лечения, срок восстановления и прогноз травмы.

Симптомы и признаки перелома нижней челюсти

Узнать, что сломана челюсть достаточно легко. При такой травме после любых воздействий у человека возникает интенсивная боль. Иногда наблюдается незначительное повреждение костных структур, вследствие чего человек долгое время игнорирует дискомфортные ощущения. Как следствие, есть риск неправильного срастания костей, изменения прикуса и внешности человека.

Понять, что поломана челюсть, поможет специфическая клиническая картина. К основным признакам перелома челюсти относят следующее:

- Выраженный болевой синдром высокой интенсивности. Он существенно увеличивается, когда человек пытается разговаривать или жевать пищу. Болевой синдром обусловлен поражением надкостницы, которая покрыта множеством нервных окончаний. Помимо этого, в поврежденной области развивается воспаление, что усугубляет протекание заболевания.

- Отраженная боль. При давлении на подбородок у человека появляется выраженный дискомфорт.

- Выраженная головная боль, тошнота, общая слабость. Нередко наблюдается головокружение. А также возможно повышение температуры при переломе челюсти. Этот признак обусловлен воспалительным процессом в организме.

- Подвижность челюсти. После перелома она становится аномально подвижной. При этом челюсть практически невозможно замкнуть. Нередко наблюдается изменение поверхности кожных покровов. Выявить нарушение поможет визуальный осмотр или пальпация.

- Смещение зубов. При переломе зубы могут изменить свое расположение. Между ними часто образуются щели.

- Выделение крови или образование кровоподтеков. Травматические повреждения приводят к нарушению структуры кровеносных сосудов. Как следствие, кровь может вытекать из ротовой полости или просачиваться через кожу. При возникновении кровотечения следует сразу вызывать скорую помощь.

- Отеки лица. При повреждении в организме синтезируются особые противовоспалительные агенты. Они провоцируют появление отеков. Как следствие, кожа выглядит отечной. Она увеличивается и приобретает красный оттенок. Это приводит к существенному нарушению кровотока.

- Чрезмерное слюноотделение. А также есть риск западания языка.

Диагностика перелома челюсти

Обычно выявление признаков перелома нижней челюсти не вызывает сложностей. Врач сумеет определить характер повреждения при проведении визуального осмотра и выполнении пальпации. Также может проводиться опрос человека. Затем его направляют на расширенное обследование. Это помогает выявить функциональные отклонения и осложнения.

Клиническое обследование

При проведении внеротового обследования удается визуализировать отечность, деформацию и кровоподтеки в поврежденной области. Врач проводит пальпацию челюсти. При этом отмечаются болевые ощущения или нарушение контура.

Внутриротовое исследование помогает выявить окрашивание кровью слюны. При этом врач выполняет детальный осмотр ротовой полости, проверяет целостность зубов.

Обязательно проводится оценка двигательной активности нижней челюсти. При этом врач обращает внимание на ее выдвижение вперед, открывание и закрывание рта.

Простая рентгенография

При переломе нижней челюсти рентген делают в разных проекциях. Изображения нужно сделать в правой и левой боковых косых проекциях. Также снимки выполняют в переднезадней проекции. При подозрении на перелом мыщелкового отростка нужно проводить дополнительные процедуры рентгенографии.

Оптимальным исследованием при подозрении на перелом считается обзорный снимок верхней и нижней челюсти. Такое изображение позволяет четко визуализировать изгибы поверхности в области костей лицевого черепа. В такой ситуации не остается областей, которые вызывают сложности при интерпретации результатов.

Ортопантомография

Благодаря проведению ортопантомографии нижней челюсти удается визуализировать на одном снимке все изменения, которые возникли вследствие повреждения структуры.

Компьютерная томография КТ

Это один из самых информативных методов диагностики. Он базируется на сочетании принципов рентгеновского излучения и компьютерного моделирования. Как следствие, компьютерная томография позволяет получить качественное изображение среза костных структур. Благодаря этой процедуре удается визуализировать тот участок костной ткани, которые недоступен при обычной рентгенографии.

Магнитно-резонансная томография МРТ

Эта процедура базируется на действии постоянного магнитного поля на сканируемый участок. При этом электромагнитные импульсы проходят через ткани. После отражения они возвращаются на датчики и считывают данные относительно состояния структур, органов, жидкостей.

Полученные сведения попадают в компьютерную систему. В результате преобразований удается получить снимки, которые помогают выявить даже небольшие изменения в структуре сустава.

Первая помощь при подозрении на перелом челюсти

Многих людей интересует, что делать при получении травматического повреждения. Если есть подозрение на челюстную травму, пострадавшему необходимо сразу оказать первую помощь.

Нужно ли вызывать скорую помощь

Если человек говорит – ломаю челюсть, рекомендуется немедленно вызывать скорую помощь. Лишь опытный врач сумеет остановить аномальный процесс, справиться с дискомфортными ощущениями и уменьшить вероятность опасных последствий в виде кровотечений, сотрясения мозга, распространения гнойных масс.

До прибытия врачей пострадавшему необходимо оказать первую помощь. При этом следует постараться остановить кровотечение и дать человеку анальгетики, чтобы справиться с болью. Важно, чтобы больной оставался в неподвижном положении.

Если вызвать скорую помощь не представляет возможным, пострадавшего нужно доставить в больницу. Это рекомендуется сделать как можно быстрее. Стоит учитывать, что перелом представляет серьезную опасность. Перевозить пациента нужно лежа или полусидя, а голову запрокинуть на здоровую сторону.

Сердечно-легочная реанимация при необходимости

При образовании крупных гематом или других осложнений травматического повреждения у человека могут возникать обморочные состояния. Нередко возникает потребность в проведении сердечно-легочной реанимации.

Остановка кровотечений

При наличии кровотечения нужно зажать поврежденные сосуды пальцами. Также допустимо применять давящие повязки. При поверхностном капиллярном кровотечении стоит использовать тампон. Предварительно его рекомендуется смочить в перекиси водорода.

Обезболивание

Травматическое повреждение часто сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Чтобы минимизировать дискомфорт, к пораженной области рекомендуется приложить лед или воспользоваться специальным хладагентом.

Для устранения боли можно применять анальгетики. При этом стоит использовать средства из категории нестероидных противовоспалительных лекарств. К ним относят Диклофенак, Кеторолак. Чтобы справиться с интенсивной болью, применяют инъекции. Если перелом сопровождается серьезными осложнениями, не удастся обойтись без сильнодействующих препаратов. Одним из них является Промедол.

Обездвиживание и фиксация челюсти

При потребности проводится фиксация нижней челюсти. Для этого рекомендуется воспользоваться пращевидной повязкой.

Лечение перелома нижней челюсти

В схему лечения сломанной челюсти входит несколько компонентов:

- Репозиция костных структур. На этом этапе врач сопоставляет поврежденные фрагменты в правильном положении. Это помогает создать условия для правильного сращения элементов.

- Фиксация костей. После сопоставления костные фрагменты нужно надежно зафиксировать. Это помогает избежать последующего смещения. Нередко проводятся процедуры шунтирования или шинирования.

- Реабилитация. На этом этапе применяют физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебную гимнастику.

Оперативное лечение переломов челюсти

Чаще всего лечить такое повреждение приходится хирургическим способом. Сколько длится терапия, зависит от характера травмы.

Костный шов

При проведении операции в костных отломках выполняют ряд отверстий. Через них вводят титановую или стальную проволоку. Этот элемент выполняет фиксирующие функции. Такое вмешательство не проводят при остеомиелите. Также его не выполняют при огнестрельном ранении.

Накостные металлические пластины

Эти приспособления применяются при проведении остеосинтеза. Эта методика заключается в фиксации костей с помощью металлоконструкции. Остеосинтез применяют при многооскольчатом переломе, развитии неопластического процесса в пораженной области, реконструктивной операции.

Во время хирургического вмешательства обнажают мягкие ткани в поврежденной области и выполняют репозицию. После этого проводится фиксация костей с помощью металлических конструкций.

Закрытое сопоставление отломков

При проведении этой процедуры специалист выполняет сопоставление костей в требуемом положении. Это обеспечивает правильно сращение фрагментов. Если не удается выполнить репозицию сразу, проводится эластическое вытяжение.

Питание при переломе нижней челюсти

При получении такой травмы прием пищи имеет немало особенностей. Сразу после повреждения человек не может жевать, потому еда должна быть жидкой. Больных кормят разными способами – через назогастральный зонд, соломинку ли поильник.

Есть 2 вида диетического рациона, который применяется при таких травмах:

- Первый стол. Его назначают при проблемах с жеванием и глотанием. Калорийность меню составляет 3000–4000 ккал. По консистенции пища напоминает жидкие сливки. Больной питается через зонд.

- Второй стол. Этот вариант подходит людям, которые способны открывать рот. По консистенции пища напоминает густую сметану. При этом суточная калорийность рациона совпадает с первым вариантом.

После выписки пациента из больницы ему назначают такие продукты:

- мясной бульон;

- соки из фруктов и овощей;

- компоты и морсы;

- кисломолочные продукты.

При приготовлении пищи рекомендуется использовать блендер, который поможет придать продуктам жидкую консистенцию. Фрагменты твердой пищи не должны быть больше манки.

Осложнения и последствия перелома челюсти

Если не соблюдать рекомендации врача в период лечения, есть риск развития опасных осложнений. К основным последствиям перелома челюсти относят следующее:

- изменение расположения зубного ряда и его смещение;

- образование промежутков между зубами в районе надлома;

- сильная боль во рту, которая существенно нарастает при разговоре и жевании;

- нарушение прикуса;

- западание языка;

- общая слабость, постоянные головные боли, тошнота, головокружения;

- утрата чувствительности в нижней части лица;

- смещение фрагмента челюсти;

- смещение зубов;

- нарушение глотан?