Признаки повторного перелома в гипсовых повязках

Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контрольНаличие перелома — это не показание к наложению гипсовой повязки. Гипсовые повязки используют, чтобы иммобилизовать перелом кости для ускорения заживления, устранения боли за счет покоя и для стабилизации нестабильного перелома. Гипсовые бинты представляют собой полосы хлопчатобумажной ткани, пропитанные декстрозой или крахмалом и для жесткости импрегнированные порошком полугидрата сульфата кальция. При добавлении воды к сульфату кальция происходит реакция с выделением тепла, которое ощущают и больной, и врач, накладывающий гипс. Для того чтобы гипс застывал с разной скоростью, к нему добавляют различные ускоряющие застывание вещества. Обычная поваренная соль замедляет схватывание гипса; при необходимости можно добавить соль прямо в воду. Ускорение застывания происходит при повышении температуры воды или при добавлении в воду квасцов. Чем ниже температура воды, тем медленнее застывает гипс. Существует несколько методов наложения гипсовой повязки. Гипсовые повязки, накладываемые непосредственно на кожу, хотя и предпочитаемые некоторыми врачами в прошлом, в настоящее время не применяют из-за вызываемых ими осложнений — пролежней от давления и нарушений кровообращения. Наиболее распространенный современный метод — надевание на конечность трубчатого бинта в начала и в конце планируемой гипсовой повязки с последующим обматыванием конечности полотняной подкладкой от дистального к проксимальному концу. Слишком толстый слой подкладки снижает эффективность гипсовой повязки и позволяет избыточную подвижность. Обычно чем толще подкладка, тем больше требуется гипса. Вата, помещаемая между гипсом и кожей, смягчает давление повязки и улучшает фиксацию конечности, компенсируя некоторое сжатие тканей после наложения гипса. Гипсовая повязка должна раскатываться в том же направлении, что и ватная прокладка, каждый последующий тур бинта перекрывает предыдущий наполовину.

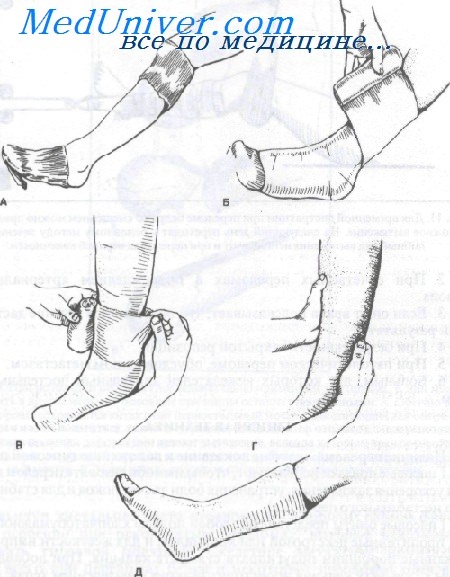

Ее всегда следует накладывать в поперечном направлении так, чтобы моток гипсового бинта почти постоянно находился в контакте с поверхностью конечности. Каждый виток следует слегка направлять вокруг конечности, оказывая давление, придающее форму повязке возвышением большого пальца. Каждый слой разглаживают возвышением большого пальца правой руки, в то время как левая рука ведет тур за туром. По мере уменьшения объема конечности для ровной укладки повязки большим и указательным пальцами правой руки делают небольшую складочку перед каждым разглаживанием оборота бинта. После наложения повязки ее разглаживают ладонями обеих рук и возвышенностями больших пальцев. Помните, что прочность и долговечность гипсовой повязки обеспечиваются спаиванием каждого предыдущего слоя бинта с последующим разглаживающими движениями обеих рук. Нужно постараться сделать оба конца повязки одинаковой толщины, избегая утолщать ее в центре, поскольку это снижает устойчивость фиксации места перелома. Обычной ошибкой является использование большого числа узких бинтов вместо нескольких широких, что придает повязке бугристый вид. Для гипсования обычно применяют бинты шириной 10, 15 и 20 см. Другой частой ошибкой является недостаточно плотное наложение повязки, особенно на более объемной проксимальной части конечности. В этом месте требуется более плотное прилегание, чем в дистальном отделе. Если необходимо укрепить гипсовую повязку, например гипсовый сапожок у тучного больного, то спереди накладывают дополнительную пластину, но ни в коем случае не дополнительные шины сзади, так как последние только утяжеляют, но не укрепляют повязку. Гипсовые сапожки просты в изготовлении и им следует отдавать предпочтение перед гипсовой повязкой с подстопником, хотя последний остается широко используемым приспособлением для амбулаторных больных. Накладывая гипсовую повязку на верхнюю конечность, надлежит оставить свободной кисть, завершив формирование повязки у дистальных головок пястных костей с тыльной стороны и у проксимальной сгибательной складки на ладони, чтобы пальцы могли свободно двигаться.

Если перелому сопутствуют разрыв или любые другие повреждения кожи, требующие лечения, в гипсовой повязке можно прорезать окно. При вырезании окна рану прикрывают толстой салфеткой из стерильной марли, а затем обычным способом накладывают гипс. После наложения гипсовой повязки над «выпуклостью» вырезают окно. Дефект всегда нужно покрывать повязкой и куском резиновой губки или войлока, плотно закрепляя на месте небольшой повязкой. Это позволит избежать выпячивания мягких тканей, последующего опухания и изъязвления кожи. Лонгеты также используют для лечения переломов, как правило, задние лонгеты для нижней конечности при переломах лодыжек и костей стопы и аналогичные лонгеты для иммобилизации переломов костей верхней конечности. Преимущество лонгет в том, что они позволяют опухание мягких тканей без нарушения циркуляции. К месту повреждения можно приложить пузырь со льдом, поскольку лонгета не препятствует проникновению холода в ткани и максимальному проявлению его эффекта. По этой причине, а также из-за легкости наложения лонгеты часто используют для экстренной и временной иммобилизации переломов. Однако лонгета допускает значительную подвижность и недостаточную стабильность там, где после репозиции требуется надежная фиксация. В последнее время в практику внедрены легкие пластиковые лонгеты, проницаемые для рентгеновских лучей, которые можно носить в течение длительного времени. Их можно смачивать водой, не боясь размягчения или повреждения. При свежих переломах их применение ограничено, чаще они используются в качестве повторных или этапных повязок. Особенно они эффективны при открытых переломах, поскольку больной может принимать сеансы водотерапии, не снимая повязки. Однако их труднее наложить и еще труднее смоделировать.

Пролежни — осложнения, развивающиеся от чрезмерного давления гипсовой повязкой. В этом случае больные жалуются на жгучие боли или дискомфорт. Избежать этого можно, устранив острые края или выступы гипсовой повязки. Войлочные прокладки, помещаемые между слоями подкладки в гипсовой повязке, имеют тенденцию смещаться, что может стать причиной образования пролежней. Контроль за гипсовой повязкой. Каждый больной с циркулярной гипсовой повязкой должен получить письменные инструкции с описанием симптомов ишемии от сдавления. Усиливающаяся боль, опухание, похолодание или изменение цвета кожи дистального отдела конечности — признаки чрезмерного сдавления гипсовой повязкой. Больного необходимо осмотреть немедленно: он должен быть информирован об опасности игнорирования подобных проблем. В качестве общего правила авторы рекомендуют проверять на наличие признаков расстройства кровообращения любую циркулярную гипсовую повязку на следующий день. Если повязка слишком тугая, следует разрезать не только гипс, но и внутреннюю прокладку, что значительно уменьшит сдавление. Исследования показали, что при рассечении только гипсовой повязки значительного уменьшения сдавления не происходит. В то же время рассечение и гипса, и подкладки существенно уменьшает последнее. — Также рекомендуем «Обезболивание переломов. Блокада по Виру» Оглавление темы «Переломы костей»:

|

Источник

В этот же день или на следующий обратитесь в участковую поликлинику к врачу-травматологу или хирургу на прием

Из травмпункта заберите ваши рентгеновские снимки, их описание, а так же заключение врача-травматолога.

Гипсовая повязка после наложения медленно высыхает, отвердевает, а мягкие ткани после травмы отекают. Могут создаться предпосылки для сдавления конечности гипсовой повязкой. С целью контроля за кровотоком и жизнеспособностью конечности, на которую наложен гипс, обычно оставляют не загипсованными кончики пальцев руки или ноги. Если отек усилился, появились сильные боли под гипсом, или онемели пальцы, а кожа их стала бледной, темно-вишневой или даже синюшной — немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Если у вас имеются контакты своего лечащего врача, то свяжитесь с ним, если нет возможности попасть на прием (ночь, выходной день и т.п.) — обратитесь в службу скорой помощи или круглосуточный травмпункт.

При благоприятных условиях течение заболевания идет гладко, отек постепенно спадает, боли уходят. В зависимости от перелома, наличия или отсутствия смещения костных отломков, гипс на руке или ноге может простоять от 2 недель до 2,5 месяцев и даже более. Ваш лечащий врач скажет, когда придет время снимать гипс.

Периодически важно производить регулярную смену бинтов, фиксирующих гипс, с целью контроля за состоянием конечности, находящейся под ним, а так же из гигиенических соображений. Кроме того, после уменьшения отека гипсовая повязка может расслабиться, что требует ее дополнительного укрепления.

В процессе лечения возникает необходимость делать повторные снимки. Их частоту и кратность определяет ваш лечащий врач. Это требуется для наблюдения за ходом процесса срастания (консолидации) перелома, а так же позволяет определить наличие или отсутствие вторичного смещения костных фрагментов.

На повторные рентгенограммы желательно взять с собой все предыдущие снимки этой области. При сравнении «свежих» снимков с ранее сделанными ваш лечащий врач и врач-рентгенолог, который описывает снимки, будут четко видеть процесс течения заболевания, а по показаниям — применять дополнительные методы лечения.

Не следует без разрешения врача самостоятельно снимать гипсовую повязку, чтобы «отдохнуть от нее». Этими действиями вы можете вызвать смещение костных фрагментов, что приведет к неправильному срастанию перелома.

Некоторые пациенты, с целью ускорения срастания перелома, самостоятельно начинают употреблять толченную скорлупу от куриных яиц, мумие, отвар куриных костей, творог, молочные продукты, сыворотку и прочее. Эффективность такой диеты спорна, а иногда приводит к приступам почечной колики, образованию камней в почках. Для этих целей лучше использовать медицинские препараты кальция, в которых доза кальция строго стандартизована и нет риска его передозировки.

После снятия гипса начинается процесс реабилитации. Мышцы, ранее закованные в гипс, подверглись атрофии; подвижность суставов ограничена, а попытки движений — вызывают неприятные ощущения или боли. Это естественный процесс и не нужно пугаться его. В данном периоде для восстановления функции конечности применяется лечебная физкультура, дозированная физическая нагрузка, механотерапия, массаж, тепловые ванны, мазевые растирки, физиотерапия и медикаментозное лечение. В тяжелых случаях возникают стойкие контрактуры (ограничение подвижности сустава), отечность пораженной конечности и выраженный болевой синдром. Все эти проблемы связаны с повреждением во время перелома нервных волокон, кровеносных сосудов, сухожилий и связок. Процесс естественного восстановления в таком случае затягивается, что может привести даже к инвалидности.

В течение 1-2 месяцев после снятия гипса требуется ограничивать сильные нагрузки на пораженные участки, чтобы не вызвать повторную травматизацию. Все движения совершайте максимально плавно, без рывков, в щадящем ритме.

Источник

Лечение переломов — консервативное или хирургическое — проводят в специализированном стационаре. На первом этапе осуществляют полноценное обезболивание. Возможна одномоментная репозиция костных отломков, как правило, ручная или постепенная закрытая с применением скелетного вытяжения. Репозиция отломков свежего перелома — неотложное вмешательство в первые 10—12 ч. Вслед за репозицией отломков их фиксируют гипсовой повязкой. К сожалению, в настоящее время гипсовая повязка почти забыта, хотя в хирургических отделениях крупных стационаров, где находятся почти 40% больных травматологического профиля, ее используют достаточно широко.

Основные требования к гипсовой повязке:

• иммобилизация двух суставов, непосредственно связанных со сломанной костью — выше- и нижележащий суставы;

• гипсовый бинт, опущенный в воду, можно вынимать только после прекращения выделения пузырьков;

• каждый тур гипсового бинта должен перекрывать предыдущий тур на 2/3 или на 1/2 ширины;

• продолжительность наложения гипсовой повязки не должна превышать 10—15 мин, так как задержка приводит к неравномерному затвердеванию и снижению се прочности;

• при наложении гипсовой повязки необходимо контролировать правильное положение суставов и расслабление мышц поврежденной конечности, исключить попытки помощи со стороны пациента;

• наложенную гипсовую повязку необходимо рассечь сразу или при появлении отека конечности, при этом иссекают полоску гипса на всем протяжении;

• гипсовую повязку моделируют сразу после ее формирования с последующим рассечением, после опадения отека рассеченную повязку трансформируют в циркулярную;

• после наложения повязки хирург рисует на ней схему перелома, отмечает дату травмы, репозиции, ее наложения и дату предполагаемого снятия, свои фамилию, имя и отчество;

• необходимо инструктировать пациента о возможных осложнениях, при которых он должен немедленно обратиться к врачу,— появлении всяких новых, тем более неприятных ощущений в больной конечности, отека, при изменении цвета и др.

Лонгетную повязку накладывают после репозиции отломков при свежих переломах и вывихах. Свежеизготовленную лонгету прибинтовывают к конечности, но через 1—2 ч бинты, фиксирующие лонгету, разрезают для исключения нарастающего отека в области травмы. Окончатую гипсовую повязку формируют над раной для наблюдения за ней и смены повязок. Циркулярную гипсовую повязку накладывают часто после завершения вытяжения.

Положительные качества гипсовой повязки:

• использование природного материала;

• достаточно хорошая иммобилизация поврежденной конечности;

• выраженный капиллярный эффект повязки для впитывания раневого отделяемого;

• создание своеобразного микроклимата при сохранении естественной вентиляции;

• устранение гиподинамии при ходьбе на костылях;

• доступность метода. Недостатки гипсовой повязки:

• недостаточно полная иммобилизация после опадения отека;

• возможно нарушение венозного оттока, артериального кровотока с нарушением кровоснабжения:

— синдром Зюдена — отек зоны повреждения и дистальных участков, глянцевость кожи, резкое ограничение и болезненность движений в мелких суставах дистальнее травмы, нарастающий остеопороз поврежденного и дистального сегментов конечности;

— при сдавлении предплечья и кисти появляется контрактура Фолькмана — атрофия и рубцовое перерождение мышц предплечья и кисти, нарушение чувствительности и отсутствие движений в лучезапястном суставе и мелких суставах с формированием «когтеобразной кисти»;

• местная гипокинезия приводит к нарушению кровооттока по крупным венам (особенно варикозная измененным) и их тромбозу с опасностью тромбоэмболии легочной артерии;

• атрофия мышц и контрактура суставов требуют длительного восстановительного лечения.

При иммобилизации гипсовой повязкой возможно вторичное смещение отломков. Необходимы повторные рентгенограммы для своевременного выявления этого осложнения и его ликвидации:

• первую рентгенограмму выполняют при госпитализации;

• вторую — после репозиции отломков и вправления вывиха;

• третью — через 10—12 сут с определением необходимости своевременной повторной репозиции;

• четвертую — спустя 1 мес для исключения повторного смещения;

• пятую — спустя 8—10 нед, т.е. после снятия гипсовой повязки;

• шестую — по окончании лечения.

Принимая во внимание все недостатки, иммобилизацию гипсовой повязкой нельзя расценивать как полноценный функциональный метод лечения.

При переломе крупных костей (бедро, плечо, голень) часто применяют постоянное вытяжение (накожное, скелетное и др.), обеспечивающее репозицию отломков и удержание их в правильном положении.

Широко используют остеосинтез с фиксирующими средствами внутри костного канала или на поверхности и сочетанный — экстраинтрамедуллярный остеосинтез.

Хорошие результаты получают при применении компрессионно-дистракционных аппаратов — аппаратов Илизарова, Волкова-Оганесяна. Наилучшие результаты этого метода отмечают при множественных, оскольчатых, сочетанных, комбинированных и инфицированных переломах.

Открытый метод лечения переломов показан, когда костные отломки невозможно фиксировать гипсовой повязкой или вытяжением. Операцию необходимо выполнить в течение первых суток, т. е. в период инкубации раневой инфекции. Наиболее эффективна операция в первые 8—10 ч. Такое лечение показано при неэффективности консервативного лечения, при множественной травме, у пожилых больных и стариков, при патологических переломах.

При заживлении переломов происходит двоякий разнонаправленный процесс — отмирание разрушенной ткани с резорбцией ее фагоцитами и одновременно разрастание молодых клеток и регенерация тканей.

Переломы костей у детей отличаются рядом особенностей, обусловленных содержанием большого количества оссеина в костной ткани и толстой надкостницей. Эти структуры придают детской кости большую эластичность и гибкость. Только у детей наблюдают отрывы ядер окостенения, поднадкостничные переломы, надломы и эпифизиолизы. Переломы шейки бедра и лодыжек не возникают. Регенерация у детей выражена значительно лучше, и образование костной мозоли происходит быстрее. Ведущий метод лечения — консервативное лечение. Операции применимы у детей старше 5 лет только при невозможности консервативного лечения.

— Ознакомтесь далее со статьей «Спортивная травма. Причины и частота»

Оглавление темы «Лечение травм опорно-двигательного аппарата»:

- Лечение переломов костей. Гипсовая повязка

- Спортивная травма. Причины и частота

- Амбулаторное лечение травм опорно-двигательного аппарата. Лекарства

- Физиотерапия травм опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура

- Травмы мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Клиника и лечение

- Диагностика переломов и вывихов опорно-двигательного аппарата. Признаки

- Реабилитация после перелома костей. Амбулаторный этап лечения

- Контрактура сустава. Диагностика и лечение

- Последствия травм плечевого сустава. Лечение

- Контрактура локтевого сустава. Диагностика и лечение

Источник