Поперечно зубчатый перелом

Переломы со смещением повреждённой кости встречаются гораздо чаще, чем без смещения. Так что, услышав этот диагноз, не стоит паниковать. Гораздо важнее сам характер, место и масштаб этого смещения. От них будет зависеть лечение и прогноз на заживление перелома: объём врачебных манипуляций, сроки срастания, возможные осложнения и др. Понятно, что львиная доля успеха зависит от профессионализма травматолога, однако и сам пациент влияет на исход дела. Рассмотрим, чего можно ожидать при переломе со смещением кости и как правильно себя вести, чтобы избежать осложнений.

Переломы со смещением повреждённой кости встречаются гораздо чаще, чем без смещения. Так что, услышав этот диагноз, не стоит паниковать. Гораздо важнее сам характер, место и масштаб этого смещения. От них будет зависеть лечение и прогноз на заживление перелома: объём врачебных манипуляций, сроки срастания, возможные осложнения и др. Понятно, что львиная доля успеха зависит от профессионализма травматолога, однако и сам пациент влияет на исход дела. Рассмотрим, чего можно ожидать при переломе со смещением кости и как правильно себя вести, чтобы избежать осложнений.

Переломы со смещением кости: какие они бывают?

Классификация таких переломов весьма обширна. Вид перелома зависит от нескольких факторов:

- механизм повреждения кости (сжатие, сдавливание, сгибание, скручивание, отрывание);

- расположение линии перелома относительно оси кости (поперечные, продольные, спиральные, косые переломы);

- место повреждения (эпифизарные, или внутрисуставные переломы, когда смещаются суставные концы костей; метафизарные, или околосуставные, при которых смещение случается редко; диафизарные – в центральной части трубчатой кости, самые частые, получаемые в результате падений, скручиваний, ударов, сдавливания, обычно это переломы со смещением);

- характер смещения (более или менее выраженное, угловое, боковое, по длине или периферии кости, комбинированные смещения).

Смещение кости происходит по нескольким причинам:

- под влиянием силы самого травмирующего воздействия;

- в результате сокращения мышц;

- из-за неграмотного подъёма и транспортировки пострадавшего.

Понятно, что чем меньше расхождение между обломками костей, тем лучше. Поэтому при подозрении на перелом человек должен максимально ограничить свою подвижность, а поднимающим и переносящим его людям следует жёстко зафиксировать место повреждения, чтобы не спровоцировать или не увеличить смещение.

Как ускорить срастание переломов со смещением?

Переломы со смещением требуют быстрой медицинской помощи, особенно открытые переломы, когда велик риск инфицирования. Для уточнения характера перелома делается рентгеновский снимок, при необходимости проводится компьютерная / магнитно-резонансная томография. Лечение предполагает совмещение (репозицию) разошедшихся частей кости. Оно может производиться консервативно или оперативно, в ходе одноразовой процедуры (операции) или постепенно (скелетное вытяжение).

Операция проводится при внедрении мягких тканей между костными обломками, при сильном сдавливании нервов и сосудов, при неудачной первоначальной репозиции и в ряде других случаев. Может быть осуществлён внутрикостный или накостный остеосинтез – вживление закрепляющих кость металлоконструкций. Иногда к остеосинтезу приходится прибегать, когда сращения обломков долго не происходит или оно идёт неправильно.

После того как врачи сопоставили костные обломки и наложили гипс, дальнейшее заживление перелома зависит от того, насколько активно будут идти репаративные (восстановительные) процессы в костной ткани. Переломы со смещением заживают так же, как и переломы без смещения. На их месте образуется костная мозоль из костеобразующих клеток, которая поначалу подобна хрящу, а затем минерализуется.

Как ускорить формирование костной мозоли? Первостепенное значение имеет рождение новых костных клеток, поэтому необходимо стимулировать анаболические процессы в кости. Так как главным анаболическим гормоном в теле человека является тестостерон, следует повлиять на увеличение его выработки. Особенно актуально это для пожилых людей – мужчин и ещё больше женщин, испытывающих дефицит андрогенов. Однако прямое введение гормонов извне (гормонозамещение) имеет массу негативных побочных эффектов, включая онкологию.

Безопасным природным средством стимуляции синтеза собственного тестостерона является трутневый гомогенат, богатый прогормонами пчёл. Благодаря открытию уникальной технологии его абсорбции на лактозе и глюкозе с последующей вакуумной сушкой без перепада температур гомогенат долго не утрачивает свои ценные гормональные и другие полезные свойства. Именно такой адсорбированный гомогенат в качестве анаболического компонента лёг в основу остеопротекторов нового поколения.

При заживлении перелома лучше выбрать остеопротектор, содержащий кальций в лёгкой для усвоения цитратной форме; необходимый для его полноценного усвоения витамин Д3; витамин В6 – также важный участник минерального обмена и анаболический компонент – адсорбированный гомогенат. Такой выбор значительно ускорит заживление перелома, что подтверждено исследованием, доказавшим высокую эффективность остеопротекторов нового поколения.

Как избежать болей в суставах?

О том, как избежать болей в суставах, никто не задумывается – гром-то не грянул, зачем ставить громоотвод. Между тем от артралгии – так называется этот вид боли – страдают половина людей старше сорока лет и 90 % тех, кому больше семидесяти. Так что профилактика боли суставов – то, о чем стоит подумать, даже если вы…

Читать далее

Власть гормонов. Какие активные вещества регулируют восстановление хряща?

Состояние человека, слаженность работы органов его тела во многом определяются гормональным балансом. Восстановление хряща также подчинено влиянию вездесущих регуляторов жизни. Без нормализации гормонального фона полноценная регенерация сустава невозможна. За какие нити дёргает невидимый кукловод – эндокринная система, воздействуя на хрящевую ткань? Тестостерон Этот гормон вырабатывается половыми железами и корой надпочечников, как в…

Читать далее

Лекция генерального директора компании Парафарм Дмитрия Елистратова об открытии профессора Струкова и разработанных им остеопротекторах

Моя цель рассказать вам об удивительном открытии, которое сделал пензенский врач, профессор Виллорий Иванович Струков. Более 60 лет он исследовал костную ткань, и больше 10 тысяч пациентов получили его помощь. Этот врач знаменит также тем, что подготовил множество специалистов по лечению остеопороза, написал несколько монографий. Ему принадлежит более 300 патентов на изобретения по всему миру.…

Читать далее

Пусть всегда будет солнце! Для чего нужен витамин Д?

Солнечный свет для человека – не только источник хорошего настроения, радости и счастья. При его попадании на сетчатку глаза и кожу в организме запускается большое количество физиологических процессов, например, синтез кальциферола. Для чего нужен витамин Д, помимо улучшения всасывания кальция? Как компенсировать его дефицит, если пребывание под ультрафиолетовыми лучами солнца нежелательно для человека? Для…

Читать далее

Навигация по записям

Источник

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

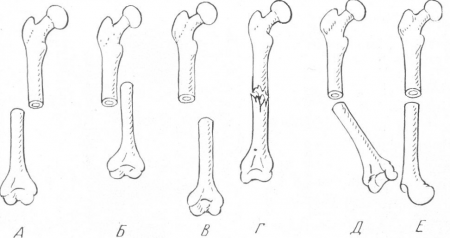

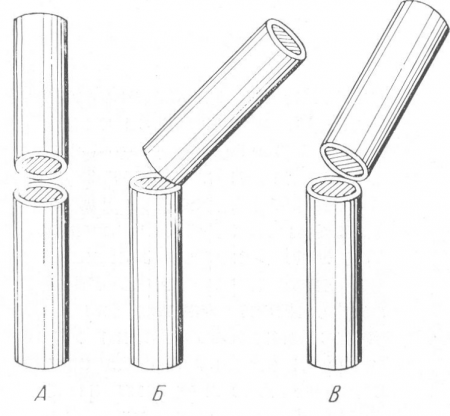

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

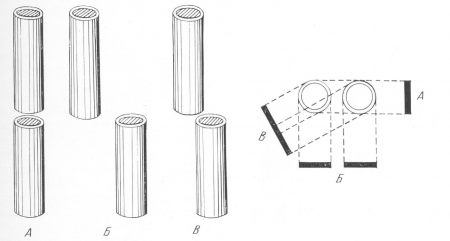

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

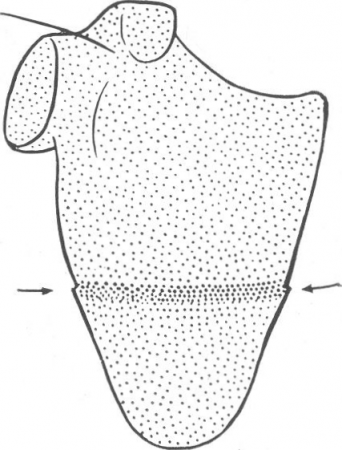

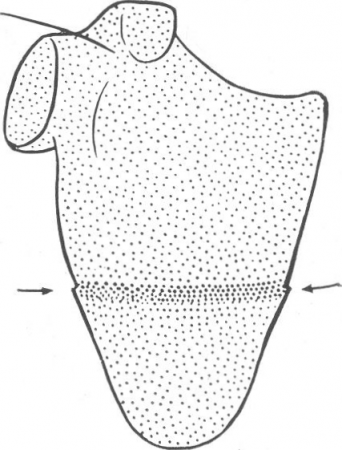

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

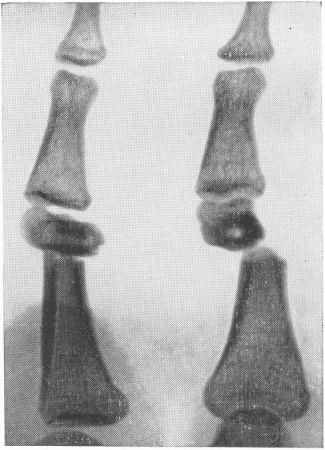

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

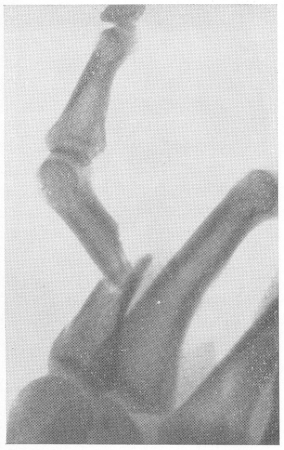

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник