По линии перелома различают переломы

Перелом

(fractura)

– полное или частичное нарушение целости

кости

при внезапном механическом воздействии.

Причем сила, приложенная непосредственно

в месте повреждения или вдали от него,

должна превосходить упругость костной

ткани.

В

практической работе переломы встречаются

довольно часто. По статистике среди

всех больных, обращающихся с травмами

в стационары, поликлиники или

травматологические пункты, переломы

костей различных локализаций выявляются

почти у каждого третьего (33%), а частота

переломов костей конечностей среди них

составляет 65-70%.

Классификация переломов: По происхождению:

1.

Врожденные — при внутриутробном развитии.

2.

Приобретенные — переломы при родах и

далее в последующие годы.

По

причинам возникновения:

Травматические

(при падении, ударе, компрессии, ротации).Патологические

(при остеомиелите, опухолях, нарушении

обмена веществ), когда повреждение

костной ткани возникает на месте

патологического изменения и к перелому

может привести незначительное физическое

воздействие.

По состоянию кожных покровов и слизистых:

1.

Закрытые — без повреждения кожи и

слизистых.

2.

Открытые — с повреждением кожных покровов

и слизистых.

Такое

деление переломов имеет большое

практическое значение, так как раневая

инфекция может стать причиной серьезных

гнойных осложнений. Если рана имеет

соединение с местом перелома, то такой

перелом называют открытым

проникающим (в

ране могут быть видны костные отломки).

Когда раневой канал не сообщается с

местом повреждения кости, перелом

относят к разряду открытых

непроникающих

(поверхностные, скальпированные раны

без повреждения фасций). Следует помнить,

что перелом может быть первично

открытым,

т.е. повреждение кожных покровов произошло

одновременно с переломом, и вторично

открытым,

когда кожные покровы повреждаются

костными отломками во время транспортировки.

Естественно, что последняя ситуация

должна быть рассмотрена как следствие

грубой ошибки при оказании первой помощи

пострадавшему на месте происшествия.

По полноте

перелома:

Полные.

Неполные:

а) т.н. «трещины»; б) поднадкостничные

и по типу «зеленой ветки» у детей.

По локализации:

Диафизарные

– наиболее часто встречающиеся в

клинической практике. В диагнозе обычно

указывают более точное расположение

перелома на протяжении диафиза – в

верхней, средней или нижней трети.Метафизарные

(околосуставные) – могут сопровождаться

внедрением отломков друг в друга

(вколоченный

перелом),

что часто маскирует клиническую картину.Эпифизарные

(чаще внутрисуставные). Очень часто

нарушается конгруэнтность суставных

поверхностей, разрушается хрящ, что

ведет к развитию осложнений, наиболее

частым из которых является посттравматическая

контрактура (ограничение движений в

суставе). Существуют переломы характерные

только для детей и подростков. Это отрыв

эпифиза по зоне роста —эпифизиолиз

и остеоэпифизиолиз

– отрыв

эпифиза с костным фрагментом метафиза.

По линии перелома:

Поперечные

– линия перелома располагается

перпендикулярно к оси кости.Продольные

– линия перелома идет вдоль оси кости.Косые

– линия перелома направлена под углом

к оси кости.Винтообразные

или спиральные – возникают от скручивания

отломков кости

по ее оси.Оскольчатые

– с образованием нескольких костных

фрагментов.Отрывные

– в результате резкого мышечного

сокращения, наступающего внезапно.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

1.

Среди переломов в зависимости от

возникновения различают травматические

переломы (произошедшие в результате

травмы) и патологические (при отсутствии

травмы или адекватного воздействия на

кость).

2.

По времени прошедшему с момента перелома

выделяют:

свежие

переломы (до 3-х недель с момента травмы)застарелые

переломы (более 3-х недель с момента

травмы),несросшиеся

переломы (переломы превышающие срок

среднефизиологического сращения для

данной кости),ложные

суставы (состояние несращения кости в

срок, превышающий 2 среднефизиологических

срока сращения для данной кости).

3.

В зависимости от сообщения костных

отломков с внешней средой различают

открытые и закрытые переломы.

4.

По анатомической локализации (для

длинных костей) — перелом

проксимального

конца

тела

(диафиза)дистального

конца

5.

По отношению

к

суставам — внутрисуставные и внесуставные.

6.

По распространению линии перелома:

полный перелом и неполный.

7.

По характеру повреждений: изолированный

перелом, множественный, сочетанный.

8.

В зависимости от наличия смещения — со

смещением или без смещения;

9.

По линии перелома различают простые

(поперечные, косые, вколоченные) и сложные

(оскольчатые, фрагментарные и т.д.).

Такая

детальная характеристика переломов

необходима для определения тактики

оказания первой помощи, лечения больного

и дальнейшего прогноза.

Первая помощь при переломе

При

переломах главная задача — обездвижить

поврежденную конечность или участок.

Любое движение поломанной кости может

привести к болевому шоку, потере сознания

и повреждению окружающих тканей.

Причем,

если пострадавший после падения или

удара жалуется на сильную боль,

усиливающуюся при любом движении и

прикосновении, не нужно гадать, есть

там перелом, или вывих, или сильный ушиб

— в любом случае нужно обездвижить

конечность и вызвать скорую.

Для

транспортировки пострадавшему нужно

обязательно сделать шину, чтобы

предотвратить движения сломанных костей

— но лучше всего оставить это дело

медикам. Во-первых, они сначала введут

обезболивающее. Во-вторых, они смогут

наложить шину более безболезненно и

грамотно.

Но

если у пострадавшего открытый перелом

(кровоточащее повреждение с обломком

кости) — необходимо продезинфицировать

рану (йодом, зеленкой, спиртом) и сделать

давящую повязку и/или жгут, не дожидаясь

медиков. Т.к. от потери крови могут быть

более серьезные неприятности чем от

перелома.

Ни

в коем случае не рекомендуется

самостоятельно пытаться исправить

положение поврежденной кости или

сопоставлять сломанную кость. Тем более

не следует вправлять в глубину раны

торчащие кости. Пусть этим занимаются

профессионалы.

Чтобы

облегчить состояние пострадавшего,

можно приложить к больному месту холод,

чтобы уменьшить отек, а также дать ему

анальгин, темпальгин, амидопирин или

другое болеутоляющее. Можно дать больному

попить воды или теплого чая, накрыть

его (если холодно).

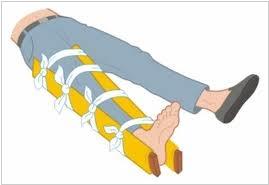

Если

же нет возможности вызвать скорую, то

придется самостоятельно делать шину и

транспортировать человека. Шину можно

сделать из любого подсобного материала

(палка, прутья, доски, лыжи, картон, пучки

соломы и т. д.). При наложении шины нужно

соблюдать следующие правила:

—

шина всегда накладывается не менее чем

на два сустава (выше и ниже места

перелома);

—

шина не накладывается на обнаженную

часть тела (под нее обязательно

подкладывают вату, марлю, одежду и т.

д.);

—

накладываемая шина не должна болтаться;

прикреплять ее надо прочно и надежно;

При

переломе руки

Руку

проще всего обездвижить подвесив ее

бинтами или треугольной косынкой на

перевязь, которая завязывается на шее.

При переломе костей предплечья применяются

две шины, которые накладывают с обеих

— ладонной и тыльной.

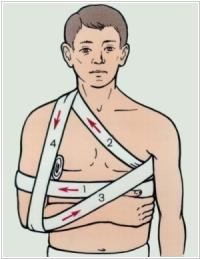

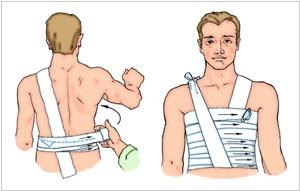

При

переломе плеча, ключицы, лопатки

При переломах плечевого пояса под

мышку надо положить небольшой валик, а

руку подвесить бинтом или косынкой и

примотать к туловищу. Пострадавшего

транспортируют в положении сидя.

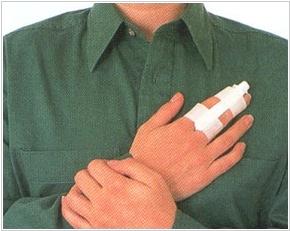

При

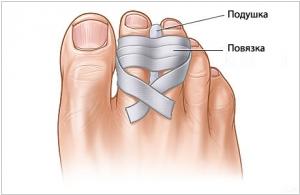

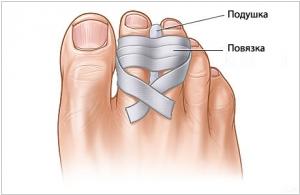

переломе пальца

При переломах пальца, его нужно

плотно прибинтовать к соседнему здоровому

пальцу.

При

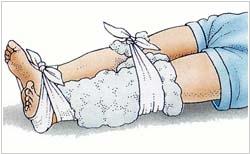

переломе ноги

Привяжите травмированную ногу к

здоровой ноге в области выше и ниже

перелома. Либо, если транспортировать

пострадавшего в положении лежа не

получится — наложите шину накрывающую

минимум два сустава ноги. Основная шина

накладывается на задней поверхности

ноги, чтобы предотвратить сгибания

суставов. При переломе бедра — шина

накладывается аж до пояса и прибинтовывается

к поясу.

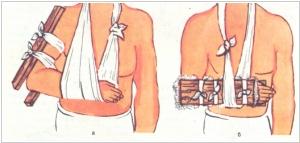

При

переломе ребра

Т.к. главная задача при переломе —

обездвижить сломанные кости, а ребра

обычно двигаются при дыхании, то

необходимо наложить на грудную клетку

давящую повязку. Таким образом, человек

будет дышать с помощью мышц живота и

ему будет не так больно дышать. При

отсутствии достаточного количества

бинтов грудную клетку плотно обертывают

простыней, полотенцем, шарфом или другим

большим куском ткани.

Не нужно

разговаривать с пострадавшим — ему

больно говорить. Не позволяйте человеку

ложиться, т.к. острые отломки ребер могут

повредить внутренние органы.

Транспортировать при переломе ребер

нужно тоже в положении сидя.

При

переломе костей таза

Переломы костей таза часто

сопровождаются повреждением внутренних

органов, кровотечениями и шоком.

Необходимо придать пострадавшего такое

положение, при котором возникает минимум

болевых ощущений. Обычно, это лежа на

спине с валиком под ноги. При этом бедра

несколько разводятся в стороны. Валик

можно сделать из подушки, одежды или

любого подвернувшегося материала.

Транспортировка больного производится

на твердом щите после проведения

различных противошоковых мероприятий

(снятие болей, остановка кровотечения).

Соседние файлы в предмете Физвоспитание

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Фирер, 1938; В. С. Чирков, 1961; Zetkin, Kuhtz, 1955, и др.). Однако В. В. Гориневская (1952) не без основания указывает, что в действительности повреждения лопаток встречаются значительно чаще, но оказываются не диаг ностированными.

Различают переломы лопаток поперечные и продоль ные (последние встречаются редко) и, кроме того, от рывы углов (медиального и нижнего). Более подробно изучена травматология и объем лечебных мероприятия при переломах шейки лопатки.

Повреждения лопаток возможны как от прямого дей ствия повреждающего орудия, так и опосредованно, че рез передачу энергии внешнего насилия по продольной оси плеча. В зтом случае обычно травмируется область суставной впадины.

Своеобразие анатомического строения лопаток состо ит (с точки зрения архитектоники) в увеличении прочно сти ее краев (утолщения кости) и наличия гребня, кото рый резко увеличивает устойчивость лопатки внешним воздействиям и придают ей форму однотавровой1 балки.

В литературе, посвященной морфологии лопаток, от мечаются различные варианты ее строения и кровоспнабжения. Так, например, А. В. Шилова (1958, 1960) выде ляет сосудисто-диафизарный центр, который не совпада ет с геометрическим центром, но совпадает со структур ным центром лопатки, в области которого сходятся все ее губчатые части. Автор подчеркивает морфологическое единство сосудистой и костной систем лопатки.

Указанные анатомические особенности лопаток ока зывают значительное влияние на характер распростране ния трещин при травме тупыми предметами. Так, напри мер, возникшие в момент удара трещины продолжаются параллельно гребням и обходят места утолщений.

Как показали наши наблюдения, характер переломов

лопаток находится в прямой зависимости также | от нап | ||

равления удара, его энергии | и точки | приложения | |

силы. | |||

Внешнее насилие с точкой | приложения | в | области |

гребня лопатки формирует перелом с образованием де фекта треугольной формы, вершиной обращенного к ос нованию ости. От вершины этого треугольного дефекта

1 Терминология заимствована из учения о сопротивлении ма териалов.

72

распространяются тре щины вверх (в надостную ямку) и вниз (в подостную ямку), не редко образуя верти кальный перелом ло патки (рис. 34, а). При значительной энергии повреждающего наси лия от продольного пе релома в подостной ямке могут отходить трещины, имеющие по перечное направление, вследствие чего форми руется крестообразный перелом лопатки (см. рис. 34, б). Возникаю щие дополнительные трещины имеют тенден цию к распространению вдоль утолщений (греб ней) или краев лопатки и нередко заканчива ются в них. При незна чительной энергии уда ра тупым предметом может образоваться только повреждение лопаточной ости в точке приложения силы.

При ударе тупым орудием по гребню ло патки под острым уг лом сверху вниз проис ходит перелом ости с образованием отлом ков различной формы. Линия перелома в подостной ямке, как правило, раздваивает ся у латерального и медиального краев и, образуя дугу, повора-

Рис. 34. Виды переломов лопатки.

а — продольный; б — крестообразный.

73

чивает книзу так, что приобретает форму почти замкну того овала.

Внешнее насилие, направленное па область акромио-

на с наружной стороны, вызывает | надлом или | полный |

перелом его. Следует указать, | что такие | повреж |

дения выявляются только при | извлечении | лопатки |

из трупа. |

При ударе тупым предметом в область подостной ям ки образуется множественный перелом, от которого тре щины распространяются в разные стороны, обходя утол щения лопатки, и закругляются у краев.

Следовательно, анализ характера и особенностей повреждений лопаток позволяет при травме тупыми орудиями судить о механизмах возникновения перело мов. В ряде случаев возможно даже высказать мнение не только в отношении точки приложения внешнего насилия, но и под каким углом действовало тупое орудие.

Повреждения комплекса грудной клетки

Установление механизмов повреждений анатомического комплекса грудной клетки вследствие его сложности и эластичности представляет трудную задачу для судебномедицинских экспертов.

Действие твердого тупого предмета па грудную клет ку в виде удара обычно связано с повреждением отдель ных ребер только при условии, если ударяющая поверх ность невелика по отношению к размерам грудной клет ки. В таких случаях речь идет о переломе одного или не скольких ребер. Анализ данных литературы по травмато логии и судебной медицине показывает, что оценка пере лома ребер, как правило, проходит вне связи с поврежде нием других костей, в частности лопаток. Авторы обычно ограничиваются указаниями на то, что при травме груд ной клетки могут повреждаться и лопатки. Указаний же на взаимосвязь между повреждениями лопаток и ребер в доступной нам литературе мы не встретили.

Для выяснения такой взаимосвязи нами были пред приняты экспериментальные исследования на трупах лиц обоего пола и различного возраста, умерших ненасиль ственной смертью.

При сильном ударе в лопаточную область в случаях в е р т и к а л ь н о г о положения трупа наряду с пе реломами лопатки возникают множественные односторон-

74

line переломы ребер по лопаточной линии и даже одномо ментно по лопаточной и средней подмышечной или перед ней подмышечной линиям. Количество сломанных ребер в экспериментах колебалось от 2 до 6. Ни в одном экспе рименте нам не удалось наблюдать одновременно пере ломов больше 7 ребер по лопаточной линии. Мы объяс няем это тем, что ударная нагрузка при травме лопатки передается на ребра и при значительной энергии удара превышает эластичность ребер. Поскольку угол лопатки доходит только до VII ребра, травмируются II—- VII ребра. Поэтому, вероятно, в наших экспериментах нижние ребра, начиная с VIII, ни разу не повреждались.

Удар в лопаточную область с повреждением лопатки и переломом ребер по лопаточной линии может сопро вождаться переломами ребер по средней ключичной или

средней подмышечной линиям | в случаях г о р и з о и — | |

т и л ь н о г о положения трупа. У лиц | пожилого возраста | |

(55 лет и старше) такого характера | повреждения наб | |

людались как правило, что, | вероятно, можно объяс | |

нить повышенной хрупкостью ребер в этот период жизни.

Приведенные выше экспериментальные данные были нами проверены.

5/XI 1963 г. в 21 час 30 минут на проезжей части дороги был обнаружен в бессознательном состоянии пострадавший К., 32 лет, который был доставлен в районную больницу, где, не приходя в сознание, скончался. При судебно-медицинском исследовании тру па пострадавшего К- был обнаружен множественный перелом ребер слева (со II по VIII), ранение левого легкого отломком VII ребра, множественный перелом костей таза.

Из следственных материалов стало известно, что около KS ча сов того же дня гражданин К. был избит гражданами М., Б. и Л. Задержанные М., Б. и Л. пояснили, что они действительно из бивали покойного К. и, в частности, нанесли ему несколько ударов ногами, обутыми в сапоги, по туловищу. Драка происходила неда леко от места, где впоследствии был обнаружен К. в бессознатель ном состоянии. М., Б и Л. неоднократно показывали, что после драки К. ушел самостоятельно. Это подтвердили и некоторые сви детели.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза при повторном исследовании эксгумированного трупа гражданина К- обнаружила перелом левой лопатки, не диагностированный при первичном иссле довании, перелом II—VII ребер по лопаточной линии слева, множе ственный перелом костей таза, преимущественно слева.

Тщательное изучение характера и особенностей переломов ко стей таза, ребер и лопатки слева позволили сделать вывод, что все обнаруженные повреждения костей возникли одномоментна. Особенностью данной травмы явилось то, что она вероятнее всего возникла вследствие удара массивным тупым предметом в направ-

75

лепии сзади наперед, несколько слева направо при вертикальном положении тела покойного. Комиссия высказала мнение, что эти повреждения по сьоим особенностям более характерны для причи нения их частями движущегося автотранспорта, более вероятно — грузового.

Последующим расследованием было установлено, что постра давший К- был сбит автомашиной ГАЗ-63, которая после соверше ния преступления скрылась. Задержанный по подозрению в причи нении повреждений шофер показал, что он, «вероятно, задел покой ного правым углом борта автомашины, когда К. шел по дороге в сторону, куда следовала автомашина»…

В данном случае выводы экспертизы позволили правильно ори ентировать органы следствия и способствовали установлению истины.

Приведенные выше данные позволяют рассматривать повреждения ребер — при наличии переломов лопат ки — несколько под другим углом зрения, чем это имеет место в судебно-медицинской литературе. Принято счи тать, что односторонний перелом ребер по двум линиям является признаком сдавленил грудной клетки — одной ее половины. В случаях повреждений тела человека без рельсовым транспортом обычно при наличии таких по вреждений принято говорить о наезде колесом. Поэтому в случаях переломов ребер всегда необходимо исследовать лопатки. Полученные нами данные свидетельствуют, что множественный перелом ребер даже по двум линиям с одной стороны грудной клетки может возникнуть не толь ко при сдавлении, но и при ударе тупым предметом со значительной силой, если точкой приложения явилась лопаточная область.

Сдавление грудной клетки между двумя твердыми тупыми предметами в экспертной практике встречается как при обвалах, так и (наиболее часто) при транспорт ной травме. Повреждения скелета грудной клетки при компрессии имеют ряд характерных особенностей, кото рые, по данным многих авторов, позволяют судить о ме ханизмах травмы, а в ряде случаев и о направлении внешнего насилия. К таким особенностям относится мно жественность переломов ребер, нередко но нескольким линиям сразу. Чаще всего такими линиями оказываются лопаточная, средняя подмышечная и средняя ключичная. Анализ переломов одного отдельно взятого ребра пока зывает, что характер этих повреждений резко отличается друг от друга: наряду с повреждениями, характерными для возникновения от прямого насилия, имеются перело мы, возникшие на протяжении.

76

Наше Внимание привлекло то обстоятельство, что при компрессии грудной клетки ребра разрушаются по не скольким линиям, а характер и особенности переломов резко отличаются друг от друга на одном и том же ребре, Это позволило предположить, что ребра в процессе де формации под влиянием внешнего насилия разрушаются на различных уровнях (по различным линиям) н е о д н о — м о м е н т н о. Следовательно, при травме грудной клет ки от сдавления существует определенная этапность воз никновения повреждений. Предпринятые нами экспери ментальные наблюдения убедили нас в том, что перело мы грудной клетки при сдавлении возникают неодномо ментно, а быстро следуют один за другим, что позволило условно выделить отдельные фазы в процессе деформа ции грудной клетки при компрессии.

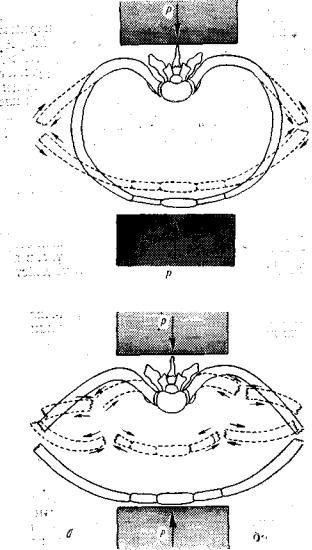

Компрессия в передне-задней направлении. Действие тупого твердого предмета спереди (сзади) и наличие твердой опоры на диаметрально противоположной сторо не груди сгибает ребра до критической точки, т. е. в пре делах упругой деформации. Если на этом этапе действие внешнего насилия прекратится или сопротивляемость ко стного каркаса уравновешивает силу компрессии, то пе реломов не возникает, травматизация ограничивается только мягкими тканями и, возможно, внутренними ор ганами. Если же внешнее воздействие по своей величине жазывается большим, чем сопротивляемость грудной клетки, то переломы ребер возникают в точках с наибольией кривизной и меньшей прочностью (рис. 35, а).

Получивший нарушения костный каркас грудной клет ки значительно слабее противостоит последующим внеш ним воздействиям. Вместе с тем поврежденные ребра ис пытывают действие уже не на сгибание, а на разгибание (вторая фаза компрессии). Как показывают наблюдения, именно в этой фазе и формируются переломы по ключич ной и лопаточной линиям (см. рис. 35, б).

Характер переломов, возникших во второй фазе, резко отличается от повреждений первой фазы. Переломы, об разовавшиеся в первой фазе, имеют все признаки тако вых при непрямом насилии, в то время как для второй |)азы присущи все особенности нарушения целости ребер зт прямого насилия. Иными словами, если переломы ребер первой фазы являются следствием деформации от сгибания, то переломы ребер второй фазы — от р а з-

‘ и б а н и я . | ••» • |

// |

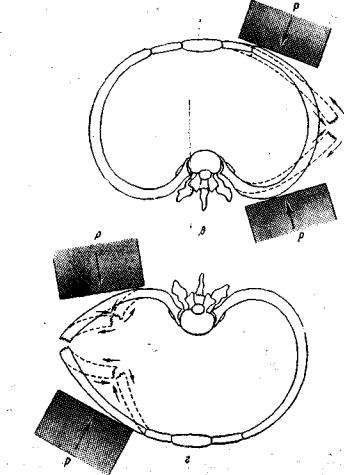

Рис. 35. Механизмы переломов грудной клетки при компрессии.

а, б — в передне-заднем направлении; первая и вторая фазы,

Рис. 35.

в, г — в направлении с боков, первая и вторая фазы; Р — на правление внешнего воздействия. Стрелками указаны основные усилия. Объяснение в тексте.

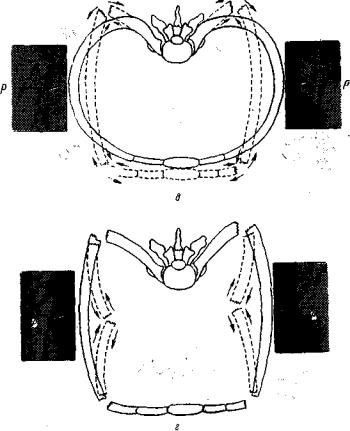

Сдавление грудной клетки с боков можно также рас сматривать как двухфазную деформацию. Действие ту пых предметов на боковые части груди уплощает ее с боков, увеличивая передне-задний размер за счет рас прямления ребер между лопаточной и средне-ключичной линиями. Образуется резкий изгиб ребер по указанным линиям, что создает благоприятные условия для возник новения здесь переломов ребер (см. рис. 36, в). Дефор мация ребер в этих местах происходит по механизму сги: бания вследствие непрямого насилия.

79

Рис. 36. Механизмы переломов грудной клетки при компрессия.

о, б — в косом направлении, первая и вторая фазы;

Повреждения ребер во второй фазе деформации (пря мые переломы от разгибания ребер) образуются в точ ках внешнего насилия и носят все присущие им основные признаки (см. рис. 35, г).

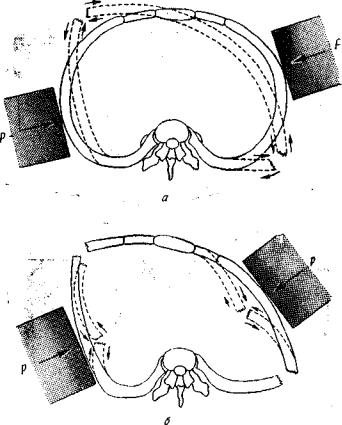

Компрессия грудной клетки в косом направлении вы зывает, на наш взгляд, возникновение диаметрально рас положенных переломов ребер. При этом давление тупого предмета, расположенного кзади от средней подмышеч ной линии, обусловливает возникновение перелома кпе реди от этой линии и наоборот. Вторым этапом повреж-

80

а, г — при односторонней компрессии, первая и вторая *азы; Р — направление внешнего воздействия. Стрел

ками указаны основные усилия. Объяснение в тексте. … •

дения грудной клетки является формирование переломов в местах давления тупыми предметами (рис. 36, а, б).

Компрессия одной половины грудной клетки возмож-i на только в передне-заднем направлении. Большая элас тичность ребер обусловливает возникновение переломов на той половине груди, которая подвергается внешнему

Источник