Пластины для остеосинтеза при переломах костей

Остеосинтез — вид хирургического вмешательства, который используют при переломах костей. Пластины для остеосинтеза нужны, чтобы элементы поврежденной костной структуры зафиксировались в неподвижном состоянии. Такими приспособлениями обеспечивается прочная, устойчивая фиксация отломков костей, пока они полностью не срастутся. Фиксация, которая проведена оперативно, обеспечивает стабилизацию места перелома и правильное костное сращение.

Пластины, как способ соединения фрагментов костей

Остеосинтез — способ хирургической операции, во время которой соединяются отломки костных структур и фиксируются специальными приспособлениями в области перелома.

Пластины — это фиксирующие приспособления. Их изготавливают из разных металлов, которые устойчивы при окислениях внутри организма. Используются такие материалы:

- титановый сплав;

- сталь нержавеющая;

- молибденхромоникелевый сплав;

- искусственные материалы, которые рассасываются в теле больного.

Фиксирующие приспособления в остеосинтезе располагаются внутри тела, но с внешней части кости. Они крепят отломки костей к основной поверхности. Чтобы зафиксировать пластину к костной основе, используются такие виды винтов:

- кортикальные;

- спонгиозные.

Вернуться к оглавлению

Эффективность фиксирующих устройств

Операцию проводят для того, чтобы соединить все отломки.

Операцию проводят для того, чтобы соединить все отломки.

При оперативном вмешательстве хирурги могут изменять пластину с помощью изгибания и моделирования — происходит адаптация приспособления к кости с ее анатомическими особенностями. Достигается компрессия отломков кости. Обеспечивается прочная, устойчивая фиксация, отломки сопоставляются и удерживаются в необходимом положении так, чтобы костные части правильно срастались. Чтобы остеосинтез прошел успешно, нужно:

- анатомически четко и правильно сопоставить отломки костей;

- прочно их зафиксировать;

- обеспечить им и тканям, которые их окружают, минимальную травматизацию, сохраняя нормальную циркуляцию крови в участках перелома.

Недостаток остеосинтеза пластинами — можно повредить надкостницу во время фиксации, что способно спровоцировать остеопороз и атрофию кости, поскольку кровообращение в этом участке нарушится. Во избежание этого, производят фиксаторы, имеющие специальные вырезки и позволяющие уменьшить давление на поверхность надкостницы. Чтобы выполнить вмешательство, применяются пластины, которые имеют разные параметры.

Вернуться к оглавлению

Виды фиксирующих пластин для остеосинтеза

Разновидность пластин позволяет подобрать оптимальную для каждого случая.

Разновидность пластин позволяет подобрать оптимальную для каждого случая.

Пластинные фиксаторы бывают:

- Шунтирующие (нейтрализующие). Большая часть нагрузки обеспечивается фиксатором, вследствие чего могут образоваться такие нежелательные последствия, как остеопороз или снижение результативности остеосинтеза в месте перелома.

- Компрессирующие. Нагрузку распределяют кость и фиксатор.

Шунтирующие применяют при переломах оскольчатого и многооскольчатого типа, когда отломки смещаются, а также при отдельных видах переломов внутри сустава. В остальных случаях используют компрессирующие виды фиксаторов. Отверстия в фиксирующем устройстве для винтов бывают:

- овальные;

- прорезанные под углом;

- круглые.

Чтобы избежать повреждения надкостницы, производят LC-DCP пластины. Они позволяют уменьшить площадь касания с надкостницей. Для остеосинтеза эффективны пластины, обеспечивающие угловую винтовую стабильность. Резьба способствует жесткой и прочной фиксации в отверстиях приспособлений. Фиксатор в них устанавливается эпипериостально — над костной поверхностью, что позволяет избежать его давление на область надкостницы. У пластин, имеющих угловую винтовую стабильность, контакт с поверхностью кости бывает:

- PC-Fix — точечный;

- LC — ограниченный.

Выделяют такие виды пластин:

- узкие — отверстия расположены в 1 ряд;

- широкие — двухрядные отверстия.

Вернуться к оглавлению

Параметры фиксаторов

Выбор фиксатора зависит от типа травмирования.

Выбор фиксатора зависит от типа травмирования.

При накостном остеосинтезе оперативное вмешательство выполняют при помощи имплантатов, имеющих различные параметры. Бывает разная ширина, толщина, форма и длина пластины, в которой делаются винтовые отверстия. Большая рабочая длина способствует уменьшению нагрузки на шурупы. Выбор пластинного фиксатора зависит от типа перелома и прочностных качеств кости, для которой нужно применить накостный остеосинтез. Пластины обеспечивают фиксацию кости в таких частях тела, как:

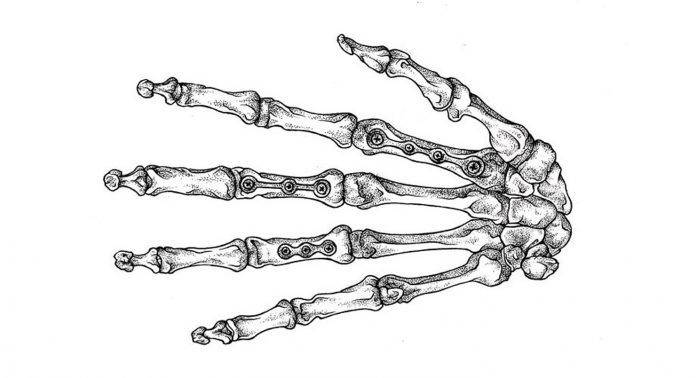

- кисть;

- голень;

- предплечье и плечевой сустав;

- ключица;

- область тазобедренного сустава.

Вернуться к оглавлению

Зачем они нужны?

Пластины необходимы, чтобы зафиксировать костные отломки. Виды фиксаторов их терапевтическое действие представлены в таблице:

| Вид | Костная структура | Что фиксирует | Эффективность |

| Имеющие ограничение контакта | Голень, бедро предплечье и плечо | Длинные кости трубчатого типа | Улучшается циркуляция крови |

| Имеющие угловую стабильность | Простые, сложные, и оскольчатые переломы плечевой, бедренной и большеберцовой кости | Обеспечивается правильное и прочное сращивание | |

| С ограничением контакта | Уменьшается костная травматизация | ||

| Реконструкционные | Уменьшается риск новых переломов | ||

| Прямые | Бедро | Трубчатые кости, имеющие разную длину | Повышается стабильность и результативность остеосинтеза |

| Т-образные | |||

| L-образные правые и левые | Переломы в большеберцовой кости | ||

| «Лист клевера» | |||

| Передние ложкообразные |

Источник

Остеосинтез винтами при переломе шейки бедра

Рентгеновский снимок остеосинтеза при переломе ключицы

Гвозди из титанового сплава для вставки в голени со стопорными винтами. В верхнем правом углу показано в уменьшенном виде весь набор разной длины гвоздей и винтов.

Перелом (вращательный перелом) в нижней голени и верхней малоберцовой кости около 3 месяцев после операции; мозоль.

Остеосинтез — (др.-греч. ὀστέον — кость; σύνθεσις — сочленение, соединение) хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности. Цель остеосинтеза — обеспечение стабильной фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента, стабилизация зоны перелома до полного сращения.

Метод является одним из основных при лечении нестабильных переломов длинных трубчатых костей, а, часто, единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности.

В качестве фиксаторов обычно используются штифты, гвозди, шурупы, винты, спицы и т. д., изготавливаемые из материалов, обладающих биологической, химической и физической инертностью.

Классификация методов остеосинтеза[править | править код]

- По времени постановки:

- первичные

- отсроченные

- По способу введения фиксаторов:

- наружный чрескостный компрессионно-дистракционный

- погружной:

- накостный

- внутрикостный

- чрескостный

Отдельно различают новый метод — ультразвуковой остеосинтез.

Краткая характеристика методов остеосинтеза[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез(ЧКДО)[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез выполняется при помощи компрессионно-дистракционных аппаратов (Илизарова, Волкова — Оганесяна, Гудушаури, Ткаченко, Обухова, Акулича и др.). Этот метод дает возможность не обнажать зону перелома, возможность ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность, без риска смещения отломков, также не нужна гипсовая иммобилизация. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей перпендикулярно к их оси.

Компрессионно-дистракционный остеосинтез в челюстно-лицевой хирургии[править | править код]

В настоящее время метод широко используется в челюстно-лицевой хирургии для устранения различных деформаций лица, связанных с недоразвитием и дефектами костей черепа.[1]

С помощью компрессионно-дистракционных аппаратов соединяются костные фрагменты, полученные после остеотомии. Компрессия и дистракция выполняется при сохранении функции, что обеспечивает активные процессы остеогенеза, гистогенеза и ангиогенеза.

Применение КДО по сравнению с другими методами лечения имеет достаточно весомые преимущества: отсутствие осложнений, присущих методам костной пластики; восстановление симметрии лица достигается исключительно местными тканями; мягкие ткани постепенно адаптируются к новой форме костного скелета, что значительно снижает риск рецидива; значительно меньше травматичность операции и её длительность; меньше процент послеоперационных осложнений; в большинстве случаев достигается стойкий положительный функциональный и косметический результат.[2]

Погружной остеосинтез[править | править код]

Погружной остеосинтез — это оперативное введение фиксатора кости непосредственно в зону перелома. В зависимости от расположения фиксатора по отношению к кости данный метод бывает внутрикостным (интрамедуллярным), накостным и чрескостным. Для внутрикостного остеосинтеза используют различные виды стержней (гвозди, штифты), для накостного — различные пластинки с винтами, шурупами, для чрескостного — винты, спицы. Нередко возможно сочетание этих видов остеосинтеза.

Внутрикостный остеосинтез[править | править код]

Внутрикостный остеосинтез может быть закрытым и открытым. При закрытом после сопоставления отломков по проводнику через небольшой разрез вдали от места перелома вводят под рентген-контролем фиксатор. При открытом зону перелома обнажают, отломки репонируют и в костный канал сломанной кости вводят фиксатор.

Накостный остеосинтез[править | править код]

Накостный остеосинтез производят с помощью фиксаторов-пластин различной толщины и формы, соединяемые с костью при помощи шурупов и винтов. Иногда при накостном остеосинтезе в качестве фиксаторов возможно применение металлической проволоки, лент, колец и полуколец, крайне редко — мягкий шовный материал (лавсан, шелк).

Чрескостный остеосинтез[править | править код]

При чрескостном остеосинтезе фиксаторы проводятся в поперечном или косопоперечном направлении через стенки костной трубки в зоне перелома.

Показания[править | править код]

Абсолютные показания:

- переломы, не срастающиеся без оперативного вмешательства

- переломы, при которых есть риск повреждения костными отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и т. д.

- неправильно сросшиеся переломы

Относительные показания:

- медленносрастающиеся переломы

- вторичное смещение отломков

- невозможность закрытой репозиции отломков

- коррекция плоскостопия

- вальгусная деформация

Противопоказания[править | править код]

- открытые переломы с обширной зоной повреждения

- резкое загрязнение мягких тканей

- занесение инфекции в зону перелома

- общее тяжелое состояние

- наличие тяжелой сопутствующей патологии внутренних органов

- выраженный остеопороз

- декомпенсированная сосудистая патология конечностей

- заболевания нервной системы, сопровождающиеся судорогами

Остеосинтез в ветеринарии[править | править код]

Соединение и удержание костных отломков могут быть достигнуты разными способами с использованием шелка, кетгута, капрона, скрепок, пластмассовых, древесных и других штифтов, проволоки, пластин, шурупов, болтов, костных трасплантатов и т.д. При закрытых переломах остеосинтез следует выполнять не позднее, чем через сутки после травмы, так как в более поздние сроки делать вытяжение и репозицию отломков труднее, при этом приходится дополнительно травмировать ткани. В случае открытых переломов операцию проводят как можно раньше, до развития клинических признаков инфекции.[3]

См. также[править | править код]

- Малоинвазивный металлосинтез пластиной

- Пластина с угловой стабильностью

- Репозиция

- Чрескожный металлостеосинтез

- Distraction_osteogenesis

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Волков М. В., Гудушаури О. Н. и Ушакова О. А. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей, М., 1979;

- Каплан А. В., Махсон Н. Е. и Мельникова В. М. Гнойная травматология костей и суставов, с. 171, 188, М., 1985;

- Соков Л. П. Курс травматологии и ортопедии, с. 80, М., 1985;

- Ревенко Т. А., Гурьев В. Н. и Шестерня Н. А. Атлас операций при травмах опорно-двигательного аппарата, М., 1987;

- Рычагов Г. П., Гарелик П. В., Кремень В. Е. Общая хирургия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 928с.

- Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972.

Ссылки[править | править код]

- [1]: Научно-популярная статья на сайте о остеосинтезе

- [2]: (недоступная ссылка с 09-05-2018 [766 дней]) Статья о видах остеосинтеза

- Сайт — справочное пособие по остеосинтезу

- Остеосинтез костей голени — обучающее видео

Источник

«Я люблю то, что я делаю, а делаю я то, что умею!»(с)

Ну что, спортик, как потренировался? Не плохо? Рад слышать! Пока есть время на восстановление, я расскажу об одной теме, которую затронули мои читатели в своих сообщениях — речь о конструкциях, применяемых в травматологии и ортопедии. Поясню: где какие применяются, нужно ли их удалять и когда лучше оставить на месте. Итак, поехали.

Наружный остеосинтез

Сегодня о конструкциях, применяемых для остеосинтеза; так называют операции, цель которых сращивание сломанной кости. Остеосинтез бывает наружный и погружной. Наружный — внеочаговая фиксация, применяемая в основном при лечении открытых переломов, когда есть риск нагноения раны, в случае установки туда металла, например: аппарат Илизарова, о котором слышала даже та бабка у подъезда.

Погружной остеосинтез

Нас больше интересует погружной: накостный, внутрикостный. Накостный остеосинтез — это пластины, которые кладут на место перелома и фиксируют отломки между собой с помощью винтов.

Внутрикостный остеосинтез предполагает введение в костно-мозговой канал стержней, фиксирующих отломки относительно друг друга и позволяющие их срастить.

Материалы фиксаторов

Теперь расскажу о материалах, из которых изготовлены фиксаторы. Как правило, это медицинский сплав: кобальт-хром-молибден или сплавы титана, например, BT-6. Это достаточно прочный упругий сплав, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Но в наше время гениальнейших оптимизаций и импортозамещения появляется большое число компаний, предлагающих более дешёвые металлоконструкции, при изготовлении которых использованы другие сплавы титана, когда из них только проволоку и можно изготавливать. Порой такую пластину можно согнуть руками или даже сломать. К сожалению, мы не можем проверять каждую партию, поэтому как вы предпочитаете играть в регби в бутсах Nike или Canterbury, бороться в ги Shoyoroll, так и мы отдаем предпочтение в работе фиксаторам определённых брендов. (Пока не платят мне за рекламу, не буду их называть).

Конструкции у данных фирм стоят несколько дороже, но зато мы уверены, что они выполнят свою задачу. Ещё замечу, что современные фиксаторы позволяют выполнять мрт (магнитно-резонансную томографию) без риска для здоровья пациента. Единственное, при выполнении исследования в области установки фиксатора результат будет не информативным ввиду искажения картинки вокруг металла.

Не уснул? Начинается самое интересное.

Сращивание кости

Перелом срастается от 6 недель до 3 месяцев (а некоторые кости до 5 месяцев), пока идёт сращение, фиксатор должен выполнять свою функцию — хочу сразу оговорится пластина или штифт не сращивают, не ускоряют заживление перелома, а лишь обезвоживают отломки, что и позволяет кости срастись. Удалять металл принято не раньше, чем через год.

Считается, что именно за это время происходит перестройка кости, и она приобретает свою максимальную прочность. Но вот что я скажу: порой удалить фиксатор сложнее, чем его туда поставить. Поэтому на данный момент составлены показания к плановому удалению фиксаторов:

- болевые ощущения и чувство дискомфорта, вызываемые фиксатором;

- эстетический компонент (иногда фиксатор видно под кожей, например, на ключице);

- настоятельное требование пациента;

- требование работодателя (есть структуры, в которых человека с конструкцией в организме могут комиссовать).

Срочные показания:

- наличие инфекции в данной области;

- необходимость установки другого фиксатора или другой системы в данную область;

- миграция и поломка конструкции.

В целом металлофиксатор, выполнивший свою функцию, может быть удалён. Но иногда врач понимает, что удаление фиксатора приведёт к серьёзной травме окружающих тканей и костных структур и рекомендует фиксатор оставить.

Поэтому, железный дровосек, прежде чем удалить из себя что-то, спроси себя — мешает ли тебе это или нет. А потом проконсультируйся со специалистом. И помни: чем дольше ты носишь металл, тем сложнее его удалить.

Кому я все это говорю? Он уже банки качать ушёл…

Источник

Все материалы на сайте подготовлены специалистами в области хирургии, анатомии и профильных дисциплинах.

Все рекомендации носят ориентировочный характер и без консультации лечащего врача неприменимы.

Автор: врач-травматолог Джамилова Лидия Муратовна

Остеосинтез — хирургическая операция по соединению и фиксации костных отломков, образованных при переломах. Цель остеосинтеза – создание оптимальных условий для анатомически правильного сращения костной ткани. Радикальная хирургия показана в том случае, когда консервативное лечение признается неэффективным. Заключение о нецелесообразности терапевтического курса выносится на основании диагностического исследования, либо после неудачного применения традиционных методик по сращению переломов.

Для соединения фрагментов костно-суставного аппарата применяются каркасные конструкции, либо отдельные фиксирующие элементы. Выбор типа фиксатора зависит от характера, масштаба и места локализации травмы.

Область применения остеосинтеза

В настоящее время в хирургической ортопедии успешно применяются хорошо отработанные и проверенные временем методики остеосинтеза при травмах следующих отделов:

- Надплечье; плечевой сустав плечо; предплечье;

- Локтевой сустав;

- Кости таза;

- Тазобедренный сустав;

- Голень и голеностопный сустав;

- Бедро;

- Кисть;

- Стопа.

Остеосинтез костей и суставов предусматривает восстановление природной целостности скелетной системы (сопоставление отломков), закрепление фрагментов , создание условий для максимально быстрой реабилитации.

Показания к назначению остеосинтеза

Абсолютными показаниями к проведению остеосинтеза являются свежие переломы, которые, согласно накопленным статистическим данным, и в силу особенностей строения костно-мышечной системы, не могут срастись без применения хирургии. Это, в первую очередь, переломы шейки бедра, надколенника, лучевой кости, локтевого сустава, ключицы, осложненные значительным смещением отломков, образованием гематом и разрывом сосудистой связки.

Абсолютными показаниями к проведению остеосинтеза являются свежие переломы, которые, согласно накопленным статистическим данным, и в силу особенностей строения костно-мышечной системы, не могут срастись без применения хирургии. Это, в первую очередь, переломы шейки бедра, надколенника, лучевой кости, локтевого сустава, ключицы, осложненные значительным смещением отломков, образованием гематом и разрывом сосудистой связки.

Относительными показаниями к остеосинтезу являются жесткие требования к срокам реабилитации. Срочные операции назначают профессиональным спортсменам, военным, востребованным специалистам, также пациентам, страдающим от боли, вызванной неправильно сросшимися переломами (болевой синдром вызывает ущемление нервных окончаний).

Виды остеосинтеза

Все виды хирургии по восстановлению анатомии сустава путем сопоставления и фиксации костных фрагментов проводятся по двум методикам – погружной или наружный остеосинтез

Наружный остеосинтез. Методика компрессионно-дистракционного воздействия не предполагает обнажения участка перелома. В качестве фиксаторов используются спицы направляющего аппарата, (техника доктора Илизарова), проводимые через травмированные костные структуры (направление фиксирующей конструкции должно быть перпендикулярным по отношению к костной оси).

Погружной остеосинтез – операция, при которой фиксирующий элемент вводится непосредственно в область перелома. Конструктивное устройство фиксатора выбирается с учетом клинической картины травмы. В хирургии применяют три метода проведения погружного остеосинтеза: накостный, чрескостный, внутрикостный.

Техника наружного чрескостного остеосинтеза

Остеосинтез с использованием направляющего аппарата позволяет зафиксировать костные отломки, сохранив при этом естественную подвижность суставной связки в травмированной области. Такой подход создает благоприятные условия для регенерации костно-хрящевой ткани. Чрескостный остеосинтез показан при переломах большеберцовой кости, открытых переломах голени, плечевой кости.

Остеосинтез с использованием направляющего аппарата позволяет зафиксировать костные отломки, сохранив при этом естественную подвижность суставной связки в травмированной области. Такой подход создает благоприятные условия для регенерации костно-хрящевой ткани. Чрескостный остеосинтез показан при переломах большеберцовой кости, открытых переломах голени, плечевой кости.

Направляющий аппарат ( тип конструкции Илизарова, Гудушаури, Акулича, Ткаченко) , состоящий из фиксирующих стержней, двух колец и перекрещенных спиц, компонуют заранее, изучив характер расположения отломков по рентгенограмме.

С технической точки зрения правильная установка аппарата, в котором используются разные типы спиц, является сложной задачей для травматолога, поскольку при проведении операции требуется математическая точность движений понимание инженерной конструкции устройства, умение принимать оперативные решения по ходу операции.

Эффективность грамотно выполненного чрескостного остеосинтеза исключительно высока (период восстановления занимает 2-3 недели), при этом не требуется специальная предоперационная подготовка пациента. Противопоказаний для проведения операции с использованием наружного фиксирующего аппарата, практически, не существует. Методику чрескостного остеосинтеза применяют в каждом случае, если ее использование является целесообразным.

Техника накостного (погружного) остеосинтеза

Накостный остеосинтез, когда фиксаторы устанавливаются с внешней стороны кости, применяют при неосложненных переломах со смещением (оскольчатые, лоскутообразные, поперечные, околосуставные формы). В качестве фиксирующих элементов используются металлические пластины, соединяемые с костной тканью винтами. Дополнительными фиксаторами, которые хирург может использовать для упрочнения стыковки отломков, являются следующие детали:

-

Проволока

Проволока - Уголки,

- Кольца,

- Полукольца

- Ленты.

Конструкционные элементы изготавливаются из металлов и сплавов (титан, нержавеющая сталь, композитные составы).

Техника внутрикостного (погружного остеосинтеза)

На практике применяется две техники проведения внутрикостного (интрамедуллярного) остеосинтеза – это операции закрытого и открытого типа. Закрытая хирургия выполняется в два этапа – вначале сопоставляются костные отломки с применением направляющего аппарата, затем в костномозговой канал вводят полый металлический стержень. Фиксирующий элемент, продвигаемый с помощью проводникового устройства в кость через небольшой разрез, устанавливается под рентгеновским контролем. В конце операции проводник извлекается, накладываются швы.

При открытом способе область перелома обнажается, и отломки сопоставляются с помощью хирургического инструмента, без применения специальной аппаратуры. Эта техника является более простой и надежной, но, в то же время, как любая полостная операция, сопровождается потерей крови, нарушением целостности мягких тканей, риском развития инфекционных осложнений.

Блокируемый интрамедуллярный синтез (БИОС) применяется при диафизарных переломах (переломы трубчатых костей в средней части). Названием методики связано с тем, что металлический стержень-фиксатор блокируется в медуллярном канале винтовыми элементами.

При переломах шейки бедра доказана высокая эффективность остеосинтеза в молодом возрасте, когда костная ткань хорошо снабжается кровью. Техника не применяется при лечении пациентов преклонного возраста, у которых, даже при относительно неплохих показателях здоровья, наблюдаются дистрофические изменения в суставно-костном аппарате. Хрупкие кости не выдерживают тяжести металлических конструкций, в результате чего возникают дополнительные травмы.

После проведения внутрикостной операции на бедре гипсовая повязка не накладывается.

При внутрикостном остеосинтезе костей области предплечья, лодыжки и голени применяется иммобилизационная шина.

Наиболее уязвима к перелому диафиза бедренная кость (в молодом возрасте травма чаще всего встречается у профессиональных спортсменов и поклонников экстремального вождения автомобиля). Для скрепления отломков бедренной кости используют разнообразные по конструкции элементы (в зависимости от характера травмы и ее масштаба) – трехлопастные гвозди, винты с пружинным механизмом, U-образные конструкции.

Противопоказаниями к применению БИОС являются:

- Артроз 3-4 степени с выраженными дегенеративными изменениями;

- Артриты в стадии обострения;

- Гнойные инфекции;

- Заболевания органов кроветворения;

- Невозможность установки фиксатора ( ширина медуллярного канала менее 3мм);

- Детский возраст.

Остеосинтез шейки бедренной кости без осколочных смещений проводят закрытым способом. Для повышения стабилизации скелетной системы фиксирующий элемент вводится в тазобедренный сустав с последующим закреплением в стенке вертлужной впадины.

Устойчивость интрамедуллярного остеосинтеза зависит от характера перелома и типа выбранного хирургом фиксаторов. Наиболее эффективная фиксация обеспечивается при переломах с ровными и косыми линиями. Использование чрезмерно тонкого стержня может привести к деформации и поломке конструкции, что является прямой необходимостью к проведению вторичного остеосинтеза.

Устойчивость интрамедуллярного остеосинтеза зависит от характера перелома и типа выбранного хирургом фиксаторов. Наиболее эффективная фиксация обеспечивается при переломах с ровными и косыми линиями. Использование чрезмерно тонкого стержня может привести к деформации и поломке конструкции, что является прямой необходимостью к проведению вторичного остеосинтеза.

Технические осложнения после операций (проще говоря, ошибки врача) не часто встречаются в хирургической практике. Это связано с широким внедрением высокоточной контролирующей аппаратуры и инновационных технологий Детально отработанные техники остеосинтеза и большой опыт, накопленный в ортопедической хирургии, позволяют предусмотреть все возможные негативные моменты, которые могут возникнуть в ходе операции, или в реабилитационном периоде.

Техника проведения чрескостного (погружного) остеосинтеза

Фиксирующие элементы (болты или винтовые элементы) проводятся в кость в области перелома в поперечном или наклонно-поперечном направлении. Данная техника остеосинтеза применяется при винтообразных переломах (то есть когда линия разлома костей напоминает спираль). Для прочной фиксации отломков используют винты такого размера, чтобы соединительный элемент чуть выступал за пределы диаметра кости. Шляпка шурупа или винта плотно прижимает костные фрагменты друг к другу, обеспечивая умеренное компрессионное воздействие.

При косых переломах с крутой линией излома применяют технику создания костного шва, суть которой состоит в «связывании» отломков фиксирующей лентой (круглой проволокой или гибкой пластинчатой лентой из нержавеющей стали)

В области травмированных участков просверливаются отверстия, сквозь которые протягивают проволочные стержни, используемые для фиксации костных фрагментов в местах соприкосновения. Фиксаторы прочно стягиваются и закрепляются. После появления признаков сращения перелома проволоку удаляют, чтобы предотвратить атрофию костных тканей, сдавливаемых металлом (как правило, повторная операция проводится через 3 месяца после операции остеосинтеза).

Техника применения костного шва показана при переломах мыщелка плеча, надколенника и локтевого отростка.

Очень важно провести в кратчайшие сроки первичный остеосинтез при переломах в области локтя и колена. Консервативное лечение крайне редко бывает эффективным, и, к тому же, приводит к ограничению подвижности сустава на сгибание-разгибание.

Хирург выбирает методику фиксации отломков на основании данных рентгеновских снимков. При простом переломе (с одним фрагментом, и без смещения) применяют технику остеосинтеза по Веберу – кость фиксируется двумя титановыми спицами и проволокой. Если образовалась несколько осколков, и произошло их смещение, то используют металлические (титановые или стальные) пластины с винтами.

Применение остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии

Остеосинтез с успехом применяется в челюстно-лицевой хирургии. Цель операции – устранение врожденных или приобретенных аномалий черепа. Для устранения деформаций нижней челюсти, образованных в результате травм или неправильного развития жевательного аппарата, используется компрессионно-дистракционный способ. Компрессия создается с помощью ортодонтичсеких конструкций, фиксируемых в ротовой полости. Фиксаторы создают равномерное давление на костные отломки, обеспечивая плотное краевое примыкание. В хирургической стоматологии нередко применяют комбинацию различных конструкций для восстановления анатомической формы челюсти.

Остеосинтез с успехом применяется в челюстно-лицевой хирургии. Цель операции – устранение врожденных или приобретенных аномалий черепа. Для устранения деформаций нижней челюсти, образованных в результате травм или неправильного развития жевательного аппарата, используется компрессионно-дистракционный способ. Компрессия создается с помощью ортодонтичсеких конструкций, фиксируемых в ротовой полости. Фиксаторы создают равномерное давление на костные отломки, обеспечивая плотное краевое примыкание. В хирургической стоматологии нередко применяют комбинацию различных конструкций для восстановления анатомической формы челюсти.

Осложнения после остеосинтеза

Неприятные последствия после малоинвазивных форм хирургии наблюдаются крайне редко. При проведении открытых операций могут развиться следующие осложнения:

- Инфицирование мягких тканей;

- Остеомиелит;

- Внутреннее кровоизлияние;

- Артрит;

- Эмболия.

После операции назначаются антибиотики и антикоагулянты в профилактических целях, обезболивающие – по показаниям ( на третий день препараты выписывают с учетом жалоб пациентов).

Реабилитация после остеосинтеза

Время реабилитации после остеосинтеза зависит от нескольких факторов:

- Сложности травмы;

- Места локализации травмы

- Вида примененной техники остеосинтеза;

- Возраста;

- Состояния здоровья.

Восстановительная программа разрабатывается индивидуально для каждого пациента, и включает несколько направлений: лечебная физкультура, УВЧ, электрофорез, лечебные ванны, грязевая терапия (бальнеология).

После операций на локтевом суставе пациенты в течение двух-трех дней испытывают сильную боль, но, несмотря на этот неприятный факт, необходимо проводить разработку руки. В первые дни упражнения проводит врач, осуществляя вращательные движения, сгибание-разгибание, вытяжение конечности. В дальнейшем пациент выполняет все пункты физкультурной программы самостоятельно.

Для разработки колена, тазобедренного сустава применяются специальные тренажеры, с помощью которых постепенно увеличивается нагрузка на суставный аппарат, укрепляются мышцы и связки. В обязательном порядке назначается лечебный массаж.

После погружного остеосинтеза бедра, локтя, надколенника, голени период восстановления занимает от 3 до 6 месяцев, после применения чрескостной наружной методики – 1-2 месяца.

Беседа с врачом

Если операция по остеосинтезу является плановой, пациент должен получить максимум сведений о предстоящем лечебно-восстановительном курсе. Эти знания помогут правильно подготовиться к периоду пребывания в клинике и к прохождению реабилитационной программы.

Если операция по остеосинтезу является плановой, пациент должен получить максимум сведений о предстоящем лечебно-восстановительном курсе. Эти знания помогут правильно подготовиться к периоду пребывания в клинике и к прохождению реабилитационной программы.

Прежде всего, следует узнать, какой у вас тип перелома, какой вид остеосинтеза планирует применить врач, и каковы риски осложнений. Пациент должен знать о методах дальнейшего лечения, сроках реабилитации. Абсолютно всех людей волнуют следующие вопросы: «когда я смогу приступить к работе?», «насколько полноценно я смогу обслуживать себя после хирургического вмешательства?», и « насколько сильной будет боль после операции?».

Специалист обязан подробно, последовательно, и в доступной форме осветить все важные моменты Пациент имеет право узнать, чем отличаются друг от друга фиксаторы, применяемые при остеосинтезе, и почему хирург выбрал именно этот тип конструкции. Вопросы должны быть тематическими и четко сформулированными .

Помните, что работа хирурга является исклю?