Переломы вывихи диагностика

Ïðèçíàêè âûâèõà

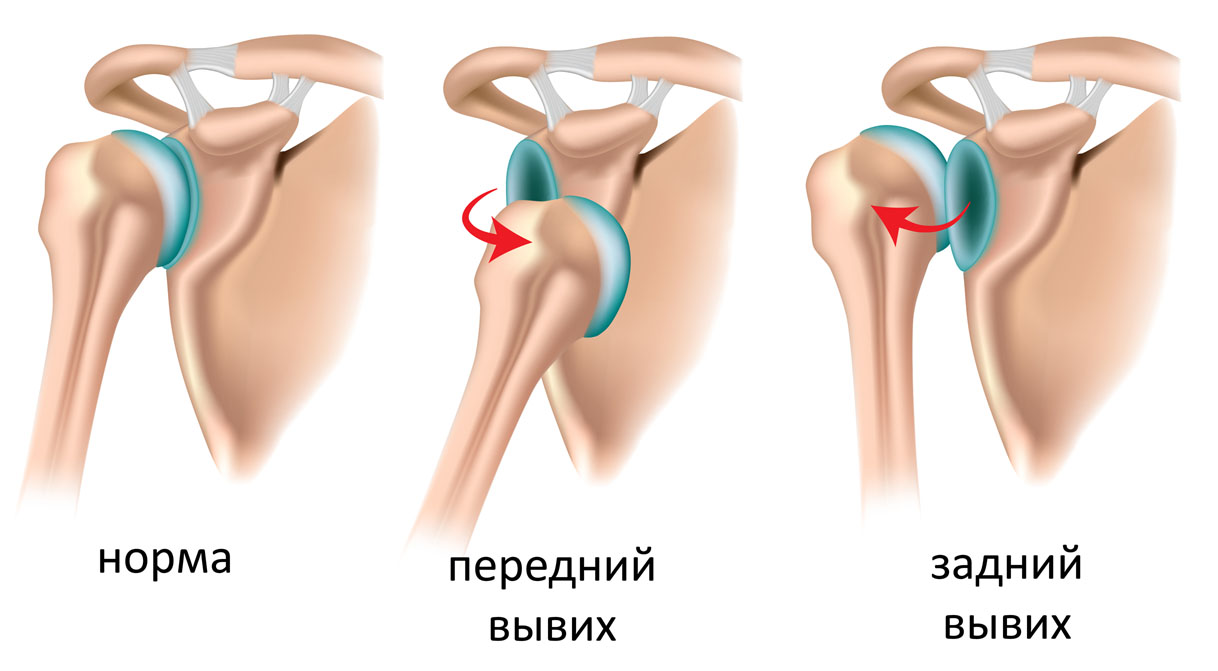

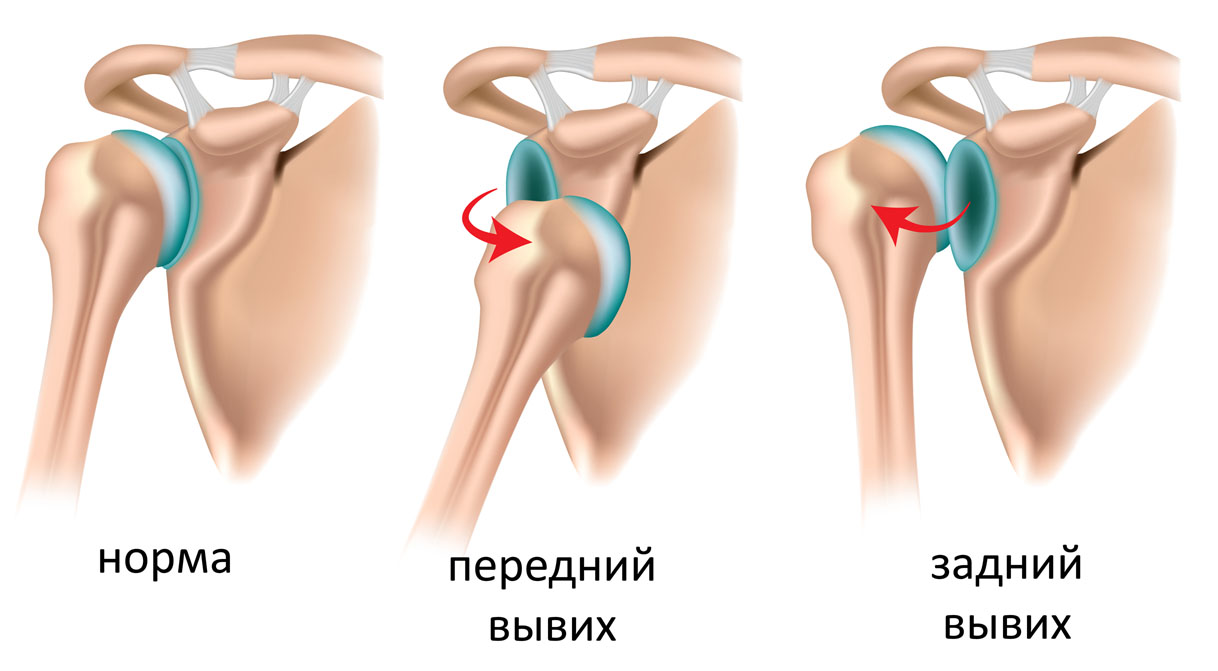

Âûâèõàìè íàçûâàþòñÿ ñòîéêîå ñìåùåíèå ñóñòàâíûõ ÷àñòåé ñî÷ëåíÿþùèõñÿ êîñòåé, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ïîâðåæäåíèåì ñóñòàâíîé ñóìêè. Ïðèçíàêàìè âûâèõà ñëóæàò:

- èçìåíåíèå ôîðìû ñóñòàâà;

- íåõàðàêòåðíîå ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè;

- áîëü;

- ïðóæèíÿùàÿ ôèêñàöèÿ êîíå÷íîñòè ïðè ïîïûòêå ïðèäàòü åé ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæåíèå;

- íàðóøåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà.

Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ òðàâìàòè÷åñêèå âûâèõè, îáóñëîâëåííûå ÷ðåçìåðíûì äâèæåíèåì â ñóñòàâå. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, ïðè ñèëüíîì óäàðå â îáëàñòü ñóñòàâà, ïàäåíèè. Êàê ïðàâèëî, âûâèõè ñîïðîâîæäàþòñÿ ðàçðûâîì ñóñòàâíîé ñóìêè è ðàçúåäèíåíèåì ñî÷ëåíÿþùèõñÿ ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé. Ïîïûòêà ñîïîñòàâèòü èõ íå ïðèíîñèò óñïåõà è ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèëüíåéøåé áîëüþ è ïðóæèíÿùèì ñîïðîòèâëåíèåì. Èíîãäà âûâèõè îñëîæíÿþòñÿ ïåðåëîìàìè — ïåðåëîìîâûâèõè. Âïðàâëåíèå òðàâìàòè÷åñêîãî âûâèõà äîëæíî áûòü êàê ìîæíî áîëåå ðàííèì.

Ïîìîùü ïðè âûâèõàõ

Ïîñêîëüêó ëþáîå, äàæå íåçíà÷èòåëüíîå äâèæåíèå êîíå÷íîñòè íåñåò íåñòåðïèìóþ áîëü, ïðåæäå âñåãî, Âû äîëæíû çàôèêñèðîâàòü êîíå÷íîñòü â òîì ïîëîæåíèè, â êîòîðîì îíà îêàçàëàñü, îáåñïå÷èâ åé ïîêîé íà ýòàïå ãîñïèòàëèçàöèè. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ òðàíñïîðòíûå øèíû, ñïåöèàëüíûå  ïîâÿçêè èëè ëþáûå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. Äëÿ èììîáèëèçàöèè âåðõíåé êîíå÷íîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîñûíêó, óçêèå êîíöû êîòîðîé çàâÿçûâàþò ÷åðåç øåþ. Ïðè âûâèõå íèæíåé êîíå÷íîñòè ïîä íåå è ñ áîêîâ ïîäêëàäûâàþò øèíû èëè äîñêè è ïðèáèíòîâûâàþò ê íèì êîíå÷íîñòü. Ïðè âûâèõå ïàëüöåâ êèñòè ïðîèçâîäÿò èììîáèëèçàöèþ âñåé êèñòè ê êàêîé ëèáî ðîâíîé òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.  îáëàñòè ñóñòàâîâ ìåæäó øèíîé è êîíå÷íîñòüþ ïðîêëàäûâàþò ñëîé âàòû. Ïðè âûâèõå íèæíåé ÷åëþñòè ïîä íåå ïîäâîäÿò ïðàùåâèäíóþ ïîâÿçêó (íàïîìèíàåò ïîâÿçêó, íàäåâàåìóþ íà ðóêó äåæóðíûì), êîíöû êîòîðîé ïåðåêðåñòíûì îáðàçîì çàâÿçûâàþò íà çàòûëêå.

ïîâÿçêè èëè ëþáûå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. Äëÿ èììîáèëèçàöèè âåðõíåé êîíå÷íîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîñûíêó, óçêèå êîíöû êîòîðîé çàâÿçûâàþò ÷åðåç øåþ. Ïðè âûâèõå íèæíåé êîíå÷íîñòè ïîä íåå è ñ áîêîâ ïîäêëàäûâàþò øèíû èëè äîñêè è ïðèáèíòîâûâàþò ê íèì êîíå÷íîñòü. Ïðè âûâèõå ïàëüöåâ êèñòè ïðîèçâîäÿò èììîáèëèçàöèþ âñåé êèñòè ê êàêîé ëèáî ðîâíîé òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.  îáëàñòè ñóñòàâîâ ìåæäó øèíîé è êîíå÷íîñòüþ ïðîêëàäûâàþò ñëîé âàòû. Ïðè âûâèõå íèæíåé ÷åëþñòè ïîä íåå ïîäâîäÿò ïðàùåâèäíóþ ïîâÿçêó (íàïîìèíàåò ïîâÿçêó, íàäåâàåìóþ íà ðóêó äåæóðíûì), êîíöû êîòîðîé ïåðåêðåñòíûì îáðàçîì çàâÿçûâàþò íà çàòûëêå.

Ïîñëå íàëîæåíèÿ øèíû èëè ôèêñèðóþùåé ïîâÿçêè ïàöèåíòà íåîáõîäèìî ãîñïèòàëèçèðîâàòü äëÿ âïðàâëåíèÿ âûâèõà.

Ïðèçíàêè ïåðåëîìà

Ïåðåëîìàìè íàçûâàþò ïîâðåæäåíèå êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòíîñòè. Ïåðåëîìû ìîãóò áûòü çàêðûòûìè (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà) è îòêðûòûìè (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà). Âîçìîæíû òàêæå òðåùèíû êîñòè.

Ïåðåëîìàìè íàçûâàþò ïîâðåæäåíèå êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòíîñòè. Ïåðåëîìû ìîãóò áûòü çàêðûòûìè (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà) è îòêðûòûìè (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà). Âîçìîæíû òàêæå òðåùèíû êîñòè.

Ïðèçíàêàìè ïåðåëîìà ñëóæàò:

- äåôîðìàöèÿ êîíå÷íîñòè â ìåñòå ïåðåëîìà;

- íåâîçìîæíîñòü äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòè;

- óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè;

- ïîõðóñòûâàíèå êîñòíûõ îòëîìêîâ ïîä êîæåé;

- áîëü ïðè îñåâîì ïîêîëà÷èâàíèè (âäîëü êîñòè);

- ïðè ïåðåëîìå êîñòåé òàçà — íåâîçìîæíîñòü îòîðâàòü íîãó îò ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðîé ëåæèò ïàöèåíò.

Åñëè ïåðåëîì ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà, åãî íåòðóäíî ðàñïîçíàòü ïðè íàëè÷èè êîñòíûõ îòëîìêîâ, âûõîäÿùèõ â ðàíó. Ñëîæíåå óñòàíîâèòü çàêðûòûå ïåðåëîìû. Îñíîâíûå ïðèçíàêè ïðè óøèáàõ è ïåðåëîìàõ — áîëü, ïðèïóõëîñòü, ãåìàòîìà, íåâîçìîæíîñòü äâèæåíèé — ñîâïàäàþò. Îðèåíòèðîâàòüñÿ ñëåäóåò íà îùóùåíèå ïîõðóñòûâàíèÿ â îáëàñòè ïåðåëîìà è áîëü ïðè îñåâîé íàãðóçêå. Ïîñëåäíèé ñèìïòîì ïðîâåðÿåòñÿ ïðè ëåãêîì ïîêîëà÷èâàíèè âäîëü îñè êîíå÷íîñòè. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò ðåçêàÿ áîëü â ìåñòå ïåðåëîìà.

Ïîìîùü ïðè ïåðåëîìàõ

Ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ, òî÷íî òàêæå êàê è ïðè âûâèõàõ, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü èììîáèëèçàöèþ êîíå÷íîñòè è ïîêîé. Ñðåäñòâà èììîáèëèçàöèè âêëþ÷àþò øèíû, âñïîìîãàòåëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé áåäðà è ïëå÷à øèíû íàêëàäûâàþò, çàõâàòûâàÿ òðè ñóñòàâà (ãîëåíîñòîïíûé, êîëåííûé, áåäðåííûé è ëó÷åçàïÿñòíûé, ëîêòåâîé è ïëå÷åâîé).  îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ôèêñèðóþò äâà ñóñòàâà — âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå íàäî ïûòàòüñÿ ñîïîñòàâèòü îòëîìêè êîñòåé — ýòèì Âû ìîæåòå âûçâàòü êðîâîòå÷åíèå.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ïåðåä Âàìè áóäóò ñòîÿòü äâå çàäà÷è: îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå è ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ êîíå÷íîñòè. Åñëè Âû âèäèòå, ÷òî êðîâü èçëèâàåòñÿ ïóëüñèðóþùåé ñòðóåé (àðòåðèàëüíîå êðîâîòå÷åíèå), âûøå ìåñòà êðîâîòå÷åíèÿ ñëåäóåò íàëîæèòü æãóò (ñì. Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè êðîâîòå÷åíèè). Ïîñëå îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ íà îáëàñòü ðàíû íàëîæèòå àñåïòè÷åñêóþ (ñòåðèëüíóþ) ïîâÿçêó è ïðîèçâåäèòå èììîáèëèçàöèþ. Åñëè êðîâü èçëèâàåòñÿ ðàâíîìåðíîé ñòðóåé, íàëîæèòå äàâÿùóþ àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó è ïðîèçâåäèòå èììîáèëèçàöèþ.

Ïðè èììîáèëèçàöèè êîíå÷íîñòè ñëåäóåò îáåçäâèæèòü äâà ñóñòàâà — âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà. À ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé è ïëå÷åâîé êîñòè îáåçäâèæèâàþò òðè ñóñòàâà (ñì. âûøå). Íå çàáóäüòå, ÷òî øèíó íå óêëàäûâàþò íà ãîëóþ êîæó — ïîä íåå îáÿçàòåëüíî ïîäêëàäûâàþò îäåæäó èëè âàòó.

Âû äîëæíû çíàòü, ÷òî ïðè îòêðûòîì èëè çàêðûòîì (ñî ñìåùåíèåì êîñòíûõ îòëîìêîâ) ïåðåëîìå êðóïíûõ êîñòåé íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ è ðåïîçèöèÿ (âîññòàíîâëåíèå àíàòîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ) êîñòåé â óñëîâèÿõ áîëüíèöû. Åñëè ïîñëå ïåðåëîìà ïðîøëî áîëåå 2 ÷, à êîñòíûå îòëîìêè íå ñîïîñòàâëåíû, âîçìîæíî òÿæåëåéøåå îñëîæíåíèå — æèðîâàÿ ýìáîëèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè èíâàëèäèçàöèè áîëüíîãî. Çíàÿ ýòî, íàñòàèâàéòå â ïðèåìíîì ïîêîå, ÷òîáû Âàøåìó ïàöèåíòó îêàçàëè ñðî÷íóþ ïîìîùü.

Источник

Наиболее характерные признаки переломов:

• жалобы на боль в области повреждения, усиливающуюся при движении травмированной конечности и несколько стихающую в покое;

• указание на травму в анамнезе;

• деформация поврежденной конечности в результате гематомы, отека или смещения костных фрагментов, искривление оси конечности;

• локальная болезненность при пальпации;

• патологическая подвижность (специально ее вызывать не следует);

• боль в месте перелома при осевой нагрузке.

Решающая роль в диагностике принадлежит рентгенологическому исследованию. Рентгенограммы выполняют в двух проекциях.

После диагностики перелома необходимо оказать первую врачебную помощь и решить вопрос о дальнейшем лечении больного.

При направлении пострадавшего в стационар необходима транспортная иммобилизация травмированной конечности — фиксация поврежденного сегмента и двух смежных суставов. При наличии раны проводят ее туалет, накладывают асептическую повязку.

Принципиальные положения при лечении переломов — репозиция костных отломков и достаточная их стабилизация на весь период, необходимый для сращения кости.

В процессе лечения осуществляют движения в нефиксированных суставах противоположной конечности, общую гимнастику, комплекс физиотерапевтических процедур, направленных на улучшение кровообращения и питания поврежденной конечности и особенно области перелома.

Используют электрофорез сосудистых и обезболивающих препаратов, магнитотерапию. При наличии показаний, отсутствии противопоказаний и достаточной степени консолидации костных фрагментов применяют электростимуляцию мышц поврежденной конечности. Воздействие осуществляют не только местно или регионарно, но и сегментарно, а также на противоположную конечность. Все процедуры осуществляют под постоянным контролем лечащего врача-травматолога, специалиста по лечебной физической культуре (ЛФК) и физиотерапевта.

При сопутствующем повреждении нервных стволов к лечению привлекают невролога. В этом случае объем лечебных мероприятий расширяют, проводят медикаментозное лечение — витамины группы В, сосудистые и ноотропные средства, препараты, способствующие восстановлению проводимости нервных стволов.

Характерные признаки вывихов:

• боль в области сустава;

• вынужденное положение конечности;

• деформация сустава и невозможность движений в нем, «пружинящее сопротивление» при попытке пассивных движений;

• результаты рентгенологического исследования — отсутствие конгруэнтности суставных поверхностей.

При полном несоответствии суставных поверхностей диагностируют вывих в суставе, при частичном — подвывих.

После диагностики вывиха сустава решают вопрос о его устранении. Все манипуляции осуществляют под обезболиванием, в амбулаторных условиях — местная анестезия. Показания к госпитализации в травматологический стационар: вывихи, которые невозможно устранить амбулаторно, необходимость наркоза, подозрение на повреждение сосудисто-нервного пучка, переломовывих, возможность релюксации, необходимость постоянного наблюдения после устранения вывиха.

— Ознакомтесь далее со статьей «Реабилитация после перелома костей. Амбулаторный этап лечения»

Оглавление темы «Лечение травм опорно-двигательного аппарата»:

- Лечение переломов костей. Гипсовая повязка

- Спортивная травма. Причины и частота

- Амбулаторное лечение травм опорно-двигательного аппарата. Лекарства

- Физиотерапия травм опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура

- Травмы мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Клиника и лечение

- Диагностика переломов и вывихов опорно-двигательного аппарата. Признаки

- Реабилитация после перелома костей. Амбулаторный этап лечения

- Контрактура сустава. Диагностика и лечение

- Последствия травм плечевого сустава. Лечение

- Контрактура локтевого сустава. Диагностика и лечение

Источник

Переломы — нарушение анатомической целостности костей.

Классификация:

По происхождению: 1.Врожденные — при внутриутробном развитии.

2.Приобретенные — переломы при родах и далее в последующие годы.

По причинам:

1. Травматические (при падении, ударе, компрессии, ротации, отры-

ве).

2. Патологические (при остеомиелите, опухолях, нарушении обмена

веществ).

По состоянию кожных покровов и слизистых:

1. Закрытые — без повреждения кожи и слизистых.

2. Открытые — с повреждением кожных покровов и слизистых.

По полноте перелома:

1. Полные.

2. Неполные: а)трещины;

б)поднадкостничные (у детей по типу «зеленой ветки»).

По локализации:

1. Диафизарные.

2. Метафизарные.

3. Эпифизарные.

4. Внутрисуставные.

По линии перелома:

1. Поперечные.

2. Продольные.

3. Косые.

4. Винтообразные.

5. Оскольчатые.

6. Отрывные.

7. Вколоченные.

8. Компрессионные.

По смещениям:

1. Без смещения.

2. Со смещением а)по длине: с укорочением и удлинением конечности.

б)под углом: абдукционные — угол кнаружи

аддукционные — угол во внутрь

в)ротационные — по оси.

По сложности:

1. Простые.

2. Комбинированные (переломы нескольких костей).

3. Сочетанные (перелом с другой травмой: ожогом и др.).

Осложненные:

1. Кровотечение.

2. Травматический шок.

3. Повреждения головного и спинного мозга.

4. Повреждения внутренних органов.

Заживление:

1. Первичная гематома.

2. Первичная костная мозоль (4-6 недель).

3. Вторичная костная мозоль (5-6 недель).

Клиника:

Косвенные признаки: 1. Боль.

2. Припухлость, гематома.

3. Деформация.

4. Нарушение функции.

5. Изменение длины конечности (укорочение,

удлинение).

Достоверные признаки:

1. Ненормальная подвижность.

2. Крепитация (костный хруст).

Диагностика:

Рентгенография в 2-х проекциях.

Лечение:

При лечении переломов должны быть соблюдены 4 принципа:

1. Репозиция,

2. Иммобилизация (фиксация),

3. Функциональное лечение,

4. Стимуляция образования костной мозоли.

Репозиция — сопоставление отломков в правильном положении, выпол-

няют после рентгенологической оценки характера смещения, хорошего

обезболивания (новокаиновая блокада, наркоз).

Различают: одномоментную репозицию и длительную репозицию.

Одномоментная репозиция: при переломах небольших костей, или при

небольших смещениях под углом.

При переломе больших костей (бедренная, кости голени, плечевая)

со смещением костей по длине одномоментная репозиция невыполнима из-за

сопротивления мышц. В таких случаях выполняют длительную репозицию —

путем скелетного вытяжения.

Фиксация — обеспечение неподвижности отломков для заживления пе-

релома.

3 вида: гипсовые повязки,

вытяжение,

оперативный метод.

Гипсовая повязка: должна фиксировать 2 сустава, при переломе бед-

ренной и плечевой костей — 3 сустава.

Виды: 1.Циркулярная повязка,

2.Лонгетная повязка,

3.Корсетная повязка (на туловище).

Гипсовые повязки не должны сдавливать ткани, не должны нарушать

кровообращение (оставляют пальцы открытыми для контроля за кровоснаб-

жением). При наличии ран на коже в гипсовой повязке оставляют окно

для перевязок.

Метод вытяжения:

Липкопластырное.

Скелетное.

Конечность располагают в специальных шинах (шина Белера) и подве-

шивают груз (8-12 кг при переломе бедра, 2-4 кг — при переломе голени).

Скелетное вытяжение применяют в тех случаях, когда одномоментная

репозиция отломков невозможна.

При вытяжении: сохраняется подвижность в суставах, что предупреж-

дает атрофию мышц и нарушение трофики, поэтому этот метод называют

функциональным методом.

Функциональное лечение — применяется при всех видах и всех мето-

дах лечения. Это сохранение функциональной активности конечности в пе-

риод созревания костной мозоли. Сюда относятся: сопоставление отломков

при физилогическом адекватном положении конечности, возможность сох-

ранения функции конечности без ущерба на процесс заживления, что пре-

дупреждает неправильное сращение переломов, контрактуру, ложный сустав.

Однако скелетное вытяжение имеет недостаток: необходимость соблю-

дения постельного режима в течение длительного времени. Поэтому чаще

всего скелетное вытяжение проводят до полной репозиции отломков, после

чего переходят на гипсовый метод.

Оперативное лечение переломов.

Все виды операций при переломах называются остеосинтезом, делятся

на 3 группы:

1.Интрамедулярный остеосинтез, когда металлический стержень вво-

дится в костно-мозговой канал.

2.Экстрамедулярный остеосинтез, когда отломки соединяются вне

костно-мозгового канала, с помощью пластин, шурупов, проволоки и др.

3.Внеочаговый остеосинтез, с использованием аппаратов Илизарова,

Гудушаури и др. По другому — компрессинно-дистракционный способ — сти-

муляция образования костной мозоли дозированной компрессией или дист-

ракцией области перелома.

Осложнения переломов.

Непосредственные.

Отдаленные.

Непосредственные — травматический шок, повреждение отломками мяг-

ких тканей, кровотечения, повреждения мягких тканей.

Отдаленные — неправильное сращение переломов, остеомиелит, ложный

сустав. анкилоз.

К нарушениям консолидации переломов относятся:

1.Замедленная консолидация переломов.

2. Ложный сустав.

Замедленная консолидация переломов — сращение есть, но замедлено

по срокам. Причины: 1)общие: недостаток витаминов, Са, пожилой воз-

раст, сопутствующие заболевания;

2)местные: недостаточная иммобилизация, частичная интерпозиция

мягких тканей между отломками.

Ложный сустав — сращение между отломками полностью отсутствует.

Причины: остеомиелит,

полная интерпозиция мягких тканей между отломками.

Лечение:

При замедленной консолидации — удлинить сроки гипсования, общее

лечение (препараты Са, витамины и др.).

При ложном суставе — лечение оперативное: 1)удаление мягких тка-

ней; 2)резекция пораженных отломков, фиксация аппаратом Илизарова.

Вывихи — смещение суставных поверхностей костей по отношению друг

к другу.

Классификация:

1. Полные.

2. Неполные (подвывих) — суставные поверхности сохраняют частич-

ный контакт.

1. Приобретенные.

2. Врожденные.

Привычный вывих — при повреждении связочного аппарата и капсулы

сустава. Привычный — более 1 раза в одном суставе.

Клиника:

1. Боль.

2. Вынужденное положение конечности, при котором боль наименьшая.

При попытке изменить положение — конечность занимает прежнее положение

— симптом пружинистой фиксации.

3.Ограничение объема или полная невозможность движений в суставе.

4. Деформация сустава.

5. Изменение длины конечности.

Диагностика: 1. Клиника.

2. Рентгенография сустава.

Лечение:

1. Вправление — под местной анестезией или наркозом. Методы Кохе-

ра, Джанелидзе, Гиппократа.

2. Фиксация (иммобилизация) конечности на 2-3 недели.

Оперативное вмешательство — при застарелых вывихах, при привычном

вывихе.

Источник

Добавлена: 6 декабря 2019 14:38:26

В медицинский центр травматологии «Диагностика» часто обращаются пациенты с переломами и вывихами различной степени тяжести.

Рассмотрим специфические признаки наиболее частых травматических повреждений костей и суставов пояса верхних конечностей и верхних конечностей.

Полный вывих акромиального конца ключицы

Сопровождается разрывом связок акромиально-ключичного сочленения и ключично-клювовидной связки. Распознается по отхождению вывихнутого конца кверху и кзади. При этом происходит ступенеобразное выпячивание наружного конца (симптом «клавиши: во время надавливания на выступающий конец он опускается и вновь поднимается после прекращения надавливания»).

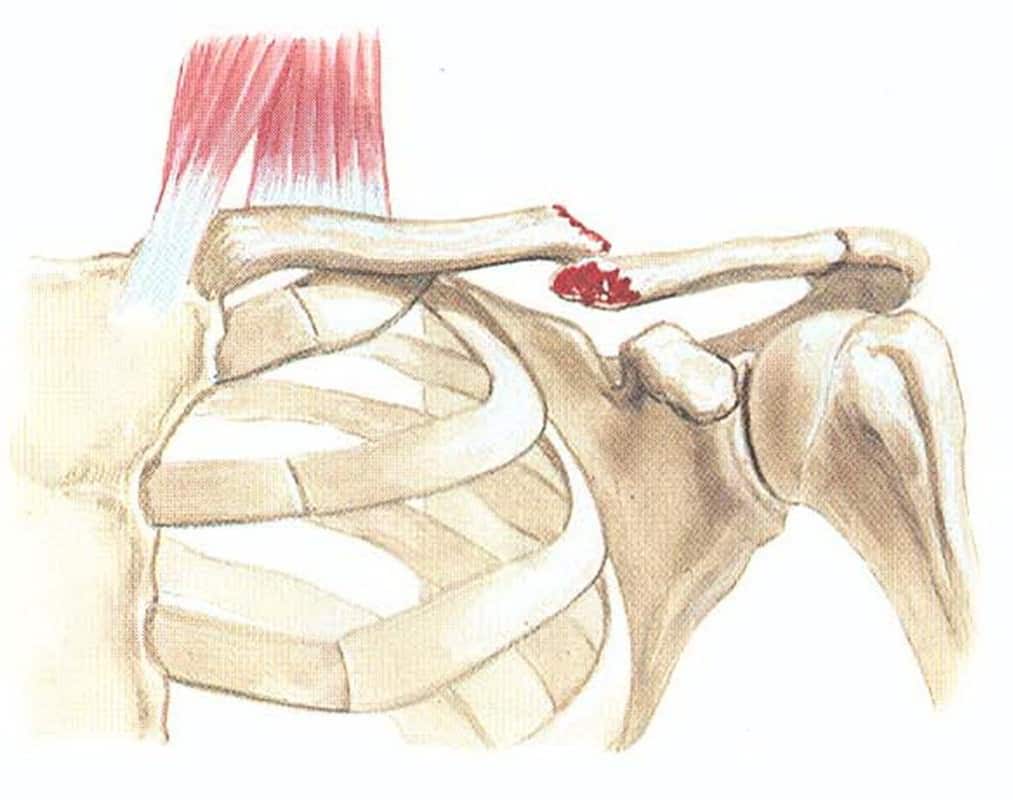

Перелом ключицы

Возникает вследствие прямого удара, при падении на вытянутую руку, локоть, наружную поверхность плеча. При значительных смещениях фрагментов имеется опасность повреждения сосудисто-нервного пучка, купола плевры. Неправильно сросшийся перелом впоследствии приводит к ограничению функции плечевого сустава, вовлечению в костную мозоль сосудисто-нервных образований или их сдавливанию. Распознают перелом по укорочению и опусканию надплечья, по опусканию периферического отломка под действием веса конечности вниз и отхождению центрального отломка кверху и кзади под влиянием грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Переломы клювовидного отростка лопатки

Для них характерно усиление болей при сгибании предплечья, поскольку напрягается короткая головка бицепса, местом прикрепления сухожилия которой является вышеуказанный отросток.

Перелом суставного отростка лопатки

Такой вид сопровождается гемартрозом плечевого сустава.

Переломы шейки лопатки

В данном случае под влиянием веса конечности смещаются книзу и кпереди. При этом пассивные движения в суставе возможны, в отличие от вывиха.

Вывих плеча

Он составляет до 60% всех травматических вывихов в травматологии. В функциональном отношении плечевой сустав самый совершенный, однако, ввиду малой площади соприкосновения суставных поверхностей и меньшего радиуса кривизны головки в сравнении с радиусом кривизны суставного отростка лопатки, часто подвергается травме. Капсула сустава тонка и слабо натянута. В большинстве случаев вывих происходит в результате непрямого приложения силы на руку при падении на вытянутую, поднятую и отведенную руку. Типичное положение плеча: при подкрыльцовом вывихе рука отведена (пострадавший удерживает ее здоровой рукой, наклонившись в больную сторону); при подклювовидном и подключичном отведение плеча незначительное; при заднем – плечо согнуто, отведено и ротировано кнаружи. Отчетливо выявляется асимметрия плечевых суставов. При пальпации головка не обнаруживается на обычном месте, здесь выявляется западение, особенно отчетливое при поднятии плеча. Часто головка располагается ниже уровня клювовидного отростка или в подмышечной впадине, в переднем отделе. Движения в суставе невозможны из-за болей и характерного пружинящего сопротивления, обусловленного рефлекторно сократившимися мышцами. Смещенная головка может повредить или сдавить нервный ствол, сплетение, сосуды. Пульс на лучевой артерии может быть ослаблен. Может страдать чувствительность участков кожи над дельтовидной мышцей ввиду частого повреждения подмышечного нерва.

Диафизарный перелом плеча

Наиболее часто встречаемый вариант перелома плеча. Смещение фрагментов на уровне средней трети плеча приводит к повреждению лучевого нерва. При этом кисть свисает, активное разгибание кисти и проксимальных фаланг невозможно, снижается чувствительность в этих зонах. Следует проверить пульс на лучевой артерии для исключения повреждения магистрального сосуда.

Перелом диафизов обеих костей предплечья

Наиболее частый перелом костей предплечья. Он возникает от непрямого насилия – падения на кисть. При этом лучевая кость повреждается на уровне нижней трети, а лучевая – на уровне средней трети. Распознают перелом по болезненной осевой нагрузке, укорочению предплечья, локальной болезненности и патологической подвижности.

Переломы лучевой кости в типичном месте

Составляют до 25% всех переломов костей. Такой перелом имеет выраженную сезонность, возникает от действия непрямой силы при падении на руку с опорой на ладонь (разгибательный тип перелома Коллеса), реже – при падении на тыльную поверхность кисти (сгибательный тип перелома Смита), который может сочетаться с переломом ладьевидной кости. При разгибательном переломе лучевой отросток смещается в лучевую и тыльную сторону, при сгибательном – в лучевую и ладонную. Нередко переломы сколочены и вколочены, в большинстве случаев внесуставные. У детей перелом луча в типичном месте может сопровождаться переломом нижнего метафиза локтевой кости, а у взрослых – переломом шиловидного отростка локтевой кости. При вколоченных переломах симптоматика скудная. Переломы со смещением костных фрагментов и повреждением квадратной мышцы, сухожилия сгибателей кисти, ущемлением срединного нерва и его межкостных веточек, межкостных веточек лучевого нерва приводят к грубым нарушениям чувствительности, трофики.

Рассмотрим переломовывихи предплечья.

Перелом локтевой кости (на границе средней и верхней трети – перелом Монтеджа, в области проксимального метафиза – Брехта, в области эпифиза — Мальгеня) с вывихом головки лучевой кости возникают вследствие прямой травмы (приложение силы с локтевой стороны), реже – непрямой (падение на вытянутую руку), смещенная головка лучевой кости из-за разрыва кольцевидной связки прощупывается на необычном месте. Движения в локтевом суставе ограничены. Имеют место боль, припухлость и кровоизлияние в области перелома локтевой кости.

Перелом лучевой кости (на границе средней и дистальной третей) и вывих головки локтевой кости (перелом Галеацци) распознается по лучевому отведению кисти, выстоянию головки локтевой кости, боли, припухлости и деформации в нижней трети предплечья.

До 60% переломов костей запястья составляет перелом ладьевидной кости, который возникает при падении на максимально разогнутую кисть. Отломки из-за смещения, а также из-за отсутствия надкостницы и недостаточности кровоснабжения, оказываются в неблагоприятных условиях для срастания. При этом нарушается функция лучезапястного сустава, осевая нагрузка на 1-ый и 2-ой пальцы усиливает болевой симптом.

Из пястных костей кисти, составляющих до 18% всех переломов кисти, наиболее подвержены травме 1-ая и 5-ая. Преобладает прямой механизм травмы – падение на согнутую кисть. Характерны боль, локальная припухлость, кровоизлияние на тыле кисти, болезненность при пальпации и осевой нагрузке, расстройство функции.

Когда следует незамедлительно обращаться в хирургию?

Если вы получили травмы или ушибы, появилась внезапная острая боль, которая не проходит или усиливается, покраснения или припухлости, — не откладывайте визит к хирургу! Только врач может поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Задавайте ваши вопросы и записывайтесь на прием по телефону 8 (499) 116-57-34. Будьте здоровы!

Источник