Переломы позвонков исход

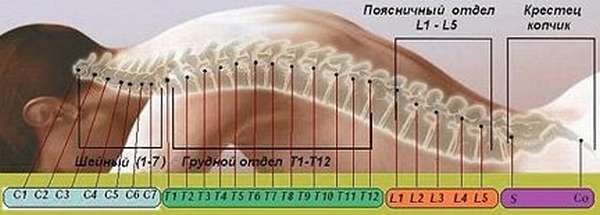

Перелом позвоночника классифицируют по области повреждения. Он может возникнуть в области шейного отдела, грудного или поясничного, а также крестцовой части и копчика. Если поврежден шейный отдел, развивается отечность, область шеи немеет, пациенту сложно поворачивать голову. При переломе грудного отдела может сдавливаться спинной мозг. Перелом в области поясницы грозит развитием хронического остеопороза, ослаблением чувствительности в ногах, возникновения хруста при движении. При повреждении крестца могут возникнуть такие осложнения: онемение кожи, боль, ограничение подвижности, отечность.

Лечение перелома позвоночника может проводиться консервативно (при этом требуется постоянное сохранение лежачего положения) или хирургическим путем. Назначают прием медикаментов и ношение корсета. В период восстановления после травмы рекомендуется магнитная терапия и ЛФК.

Виды переломов позвоночника

Все разновидности травм определяются в зависимости от локализации. На практике можно столкнуться с повреждениями:

- грудного позвоночного отдела,

- шейного позвоночного отдела,

- поясничного позвоночного отдела,

- копчика,

- крестцовой части.

В некоторых случаях они способны спровоцировать осложнения для нервной системы. Если позвонки сместятся перелом позвоночника со смещением может угрожать нормальной подвижности конечностей. Иногда от нагрузки параллельно происходит перелом атланта, увеличивающий шансы на летальный исход.

Наиболее часто приходится сталкиваться с компрессионным переломом. Главная его особенность заключается в том, что при воздействии сильной нагрузки позвоночный канал резко сжимается. Из-за этого способен повредиться спинной мозг. Особую опасность провоцирует взрывной перелом, при котором позвонок раздробляется на несколько частей. Если хотя бы один из них прижмет нервы, человек перестанет ощущать конечности и не сможет полноценно двигать ими.

Практически всегда последствия перелома позвоночника влияют на дальнейшую жизнь. Человек периодически ощущает боль в спине, не способен полноценно сгибаться. Свести к минимуму негативные результаты можно только при условии ответственного и полноценного восстановления.

Последствия по отделам позвоночника

Итоговые последствия компрессионного перелома позвоночника напрямую зависят от того, какой отдел пострадал, и насколько сильный характер повреждений. При серьезных осложнениях тело может так и остаться парализованным.

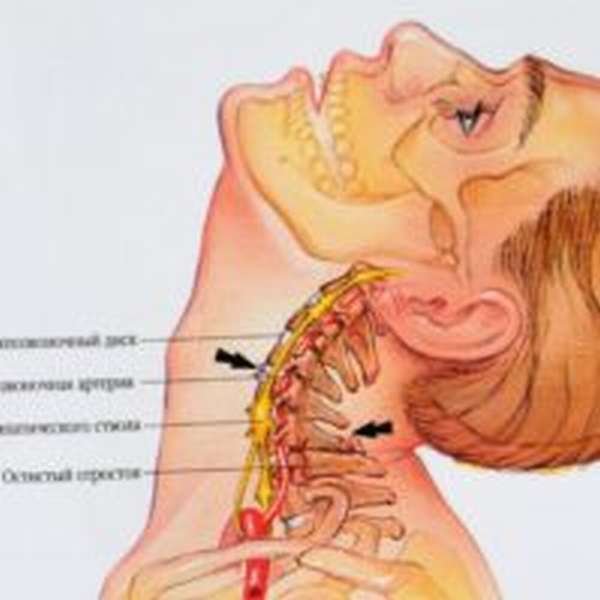

Шейного отдела

Травматичность шейного отдела бывает разной. При возникновении перелома в этой области человеку всегда проводят операцию, поскольку такая травма способна пагубно влиять на спинной мозг. У мужчин такая проблема наблюдается реже ввиду более развитой мускулатуры. Профессионального подхода требуют первые два позвонка, так как они являются наиболее чувствительными к травмам.

Многое зависит и от степени деформации. Бывает так, что компрессионный перелом незначительный, требует минимального хирургического вмешательства. Но если не устранить последствия компрессии осложнение даст о себе знать спустя несколько дней. Внезапно появятся отеки, шея начнет неметь, повернуть голову в стороны не получится. Нередко такая ситуация наблюдается и при переломе пятого шестого позвонка (одновременно или по отдельности). Об этом ниже.

Грудного отдела

В случае с грудным отделом вывихи в чистом виде не встречаются – бывают исключительно переломы либо переломовывихи. Они, в свою очередь, разделяются на две категории – нестабильные и стабильные. Перелом считается нестабильным в ситуации, когда в его результате связочные и костные структуры не способны защитить спинной мозг от получения травм. Соответственно, особенность стабильного заключается в минимальной опасности для спинного мозга, защищенного указанными структурами. Позвонки способны смещаться между собой, из-за чего спинной мозг может сдавиться. При наличии нестабильного повреждения требуется максимальная иммобилизация поврежденного отдела, чтобы тем самым предотвратить дальнейшее появление деформаций. Опасным считается перелом 5 позвонка под воздействием нагрузки.

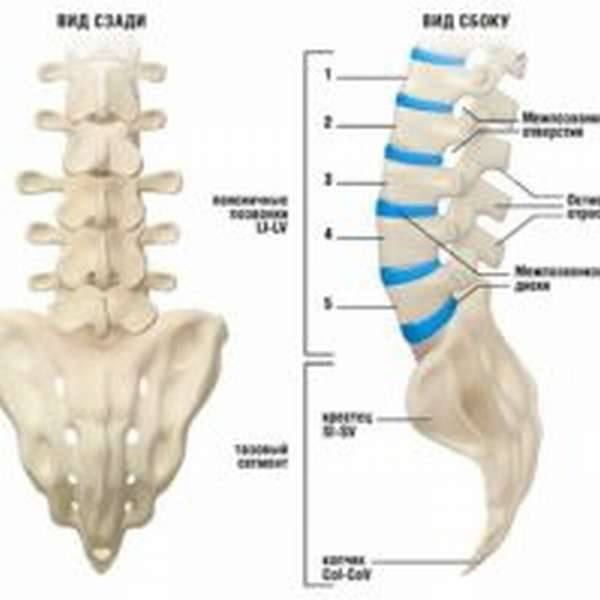

Поясничного отдела

Проблемы с поясничным отделом считаются самыми длительными. Если человек получил компрессионный перелом позвоночника, осложнения будут выражены в виде длительного болевого синдрома в области поясницы. После долгого пребывания в сидячем положении позвонки будут «хрустеть». В первое время человек не сможет нормально сходить в туалет – приходится тужиться, от чего появляются сильные боли в области поясницы и нервов таза. Нередко пациенты жалуются на то, что способны ощущать практически каждый позвонок от сильной боли.

Сломанный седьмой поясничный элемент может спровоцировать появление хронического остеопороза, при котором боль сначала умеренная, но потом постепенно усиливается. Чувствительность в ногах либо ослабевает, либо пропадает в результате повреждения спинного мозга. И это далеко не самые тяжелые последствия. Как показывает практика, пациенты страдают от проблемной работы органов таза и нарушения полноценного функционирования внутренних органов.

Крестцового и копчикового отделов

При повреждении крестцового отдела требуется аккуратная реабилитация. Последствия выражаются в виде болей в ногах, онемения кожи бедер, ослабления коленных рефлексов. Подвижность конечностей может стать ограниченной. Нередко диагностируется шелушение кожи, гиперемия и появление отеков. Перечисленная симптоматика сопровождается регулярным болевым синдромом.

Лечение переломов копчикового отдела считается одним из самых сложных. Причина заключается в уникальности его строения, при котором требуется либо операция, либо длительное нахождение в лежачем положении. В результате неполноценного лечения можно столкнуться с проблемой отсутствия нормальной чувствительности ног и органов таза. Походы в туалет превращаются в мучение. Может пострадать и чувствительность конечностей, нормальная их подвижность в целом.

Лечение переломов позвоночника

Комплекс лечебных процедур определяется только врачом-ортопедом (травматологом). Основная задача заключается в предотвращении проблем со спинным мозгом, мышцами и нервами, имеющими прямое отношение к позвоночнику в целом. По мере необходимости проводится операция, в рамках которой восстанавливается нормальное положение позвонков посредством титановых пластин. Если компрессионный перелом не несет в себе угрозу для спинного мозга, задача пациента заключается в постоянном сохранении лежачей позы. Под спину накладывается специальное полотенце, каждый конец которого присоединен к металлическим грузикам. Таким образом, появляется возможность восстановления высоты позвонка вплоть до первоначальной. Специалисты стараются предотвратить потенциальное растяжение.

Первая помощь при переломе позвоночника заключается в оперативном определении состояния тел в организме. Проводится рентген, проверяется степень деформации. Если она существенная, либо пациент столкнулся с взрывным переломом, проводится немедленное хирургическое вмешательство.

Лечение сопровождается регулярным приемом хондроитиновых медицинских препаратов, способствующих восстановлению костной ткани. После длительного пребывания в лежачей позе мышцы ослабевают. Чтобы обеспечить возможность ходить, на первое время назначается ношение специального корсета. Спать можно только спиной или грудью вниз (в зависимости от характера перелома).

Симптомы

Признаки перелома, как правило, имеет следующий характер:

- нижняя часть спины, особенно в месте нахождения сломанного позвонка, страдает от сильной боли,

- крестцовый отдел покрывается отеками,

- появляется гематома,

- из-за сильной боли невозможно нормально сидеть на стуле,

- болевые синдромы передаются на нижние конечности,

- учащается мочеиспускание,

- дефекация сильно затрудняется из-за боли в позвоночнике и тазовом отделе,

- у женщин нарушается нормальный менструальный цикл.

Практически всегда при подобных травмах требуется корсет при компрессионном переломе. Он способен поддерживать нормальное положение при ходьбе.

Реабилитация и последствия перелома у детей

Для полноценного восстановления требуются упражнения лфк. Их перечень составляется реабилитологом в индивидуальном порядке. Поскольку специфика лечения заключается в длительном пребывании в лежачей позе, приходится восстанавливать мышцы. Для этого назначается электрофорез или магнитная терапия. Современные методы оказывают положительное воздействие на костные ткани посредством лазера. Процедура безболезненная.

Дети гораздо быстрее реабилитируются после такого рода переломов. Важно предотвратить чрезмерную физическую активность, обеспечить ребенку комфорт и покой. Не забывайте о регулярном приеме лекарств.

Источник

Перелом позвоночника является очень опасной травмой, которая иногда приводит к пожизненной инвалидности или даже смерти пострадавшего. Во время получения травмы возникают переломы позвонков, разрываются мышечные ткани, сосуды, нервные отростки и спинной мозг пострадавшего, что представляет наибольшую опасность.

Если человек сломал позвоночник, повреждение может быть локализовано в отделе шеи, груди, поясничного отдела или крестца. Самыми опасными считаются переломы позвоночника в шее, так как при получении травмы, повреждение чаще затрагивает участки спинного мозга.

Причины

Перелом хребта происходит по одной из следующих причин:

- Автомобильная авария;

- Падение спиной на что-то твердое;

- Удар по спине тяжелым предметом.

Перелом может носить патологический характер. Если человек имеет сопутствующие заболевания, например, остеомиелит, туберкулез костной ткани или онкология, то хватит воздействия незначительной силы, чтобы получить травму спины. Наиболее часто переломы встречаются у людей пожилого возраста, поскольку у них происходят возрастные изменения структуры костной ткани, и она становится не такой прочной, как в молодости.

Классификация

Травма делится на степени тяжести и виды переломов позвоночника. Опираясь на механизм повреждения, доктора различают три типа:

- Компрессионный перелом возникает, если происходит сильное сдавливание позвонка, во время которого он уменьшается по высоте. Такую травму можно получить, если упасть на что-то спиной, на ягодицы или выпрямленные ноги.

- Флексионно–экстензионное (или сгибательно-разгибательное) повреждение позвонка самое тяжелое. Случается во время дорожно-транспортных происшествий или когда на спину падает тяжелый предмет.

- Ротационный перелом позвонка появляется, если сильно ударить по спине, позвоночный столб совершает поворот вокруг своей оси.

Классификация компрессионных переломов позвоночника разделяется следующим образом:

- При переломе начальной стадии высота позвонка становится меньше до пятидесяти процентов;

- При переломе позвоночника второй стадии высота позвонка становится меньше ровно наполовину;

- Если сломанный позвоночник имеет третью степень повреждения, высота позвонка уменьшается больше чем наполовину.

Перелом двух и более позвонков считается множественным повреждением, если костные отломки смещаются со своих мест, то это нестабильный перелом. При клиновидном переломе вершина отломка направлена вперед. Если кость раздроблена на много отломков, то это осколочный перелом позвоночника и без операции здесь не обойтись. Закрытый перелом проходит без повреждения кожи, а при открытом виде травмы разрываются кожные покровы.

Клинические проявления и последствия

Симптомы при переломах позвоночника настолько очевидны, что доктору не составляет труда поставить диагноз.

- резкий болевой синдром, который становится сильнее, когда пострадавший пытается пошевелиться;

- позвоночный столб деформирован, что иногда видно невооруженным взглядом;

- мягкие ткани вокруг повреждения отекают;

- на коже в области повреждения имеются ссадины и раны;

- при открытом переломе присутствует кровотечение.

Однако это не самые опасные признаки перелома позвоночника. Если во время травмы повреждается спинной мозг, появляются невралгические симптомы, может возникнуть парез или полный паралич. Невралгия будет больше и опаснее, если перелом локализован в верхних отделах хребта — в шее или грудине. При повреждении поясницы парализует нижние конечности, а во время травм вверху позвоночника нарушается двигательная функция всего тела.

Последствия при переломе позвоночника могут быть необратимы, особенно если травма произошла в шейном отделе. У человека парализуются межреберные мышцы и диафрагма, что приводит к невозможности дышать. Если человеку экстренно не провести искусственную вентиляцию легких, он может умереть. Если спинной мозг разрывается полностью, то даже при выживании человека, он остается инвалидом.

Неосложненный тип перелома позвоночника, как правило, серьезной опасности не несет, а вот при смещении отломков могут зажиматься нервы и диски, что приводит к грыжам, радикулиту, остеомиелиту, искривлению позвоночника. Такие последствия перелома позвоночника проходят с болезненными ощущениями хронического характера, нарушением двигательной активности и ущемлением внутренних органов.

Доврачебная помощь

Признаки при переломе служат сигналом для оказания первой помощи пострадавшему, ведь не только лечение влияет на скорость восстановления. Признаки перелома иногда могут походить на признаки ушиба или повреждения связок, потому при любых симптомах следует оказывать такую помощь, какая бы оказывалась при переломе.

Пострадавшему необходимо придать лежачее и неподвижное положение. Ноги, таз и туловище приматываются к носилкам с помощью бинта. Если носилок нет, больного можно положить на доску, толстую фанеру, снятые двери. Если и этого нет, лучше положить его на пол и дождаться бригаду скорой. Лишний раз человека лучше не перемещать, и не разрешать пострадавшему совершать какие-либо движения. Если повреждена шея, ее необходимо иммобилизовать специальным воротником, или картоном, плотной тканью. При визуализации шейных позвонков, запрещается их трогать и пытаться вправлять.

Пострадавшему следует дать обезболивающий препарат, который должен обладать сильным эффектом, ведь такое повреждение вызывает сильные болезненные ощущения, особенно оскольчатый перелом позвоночника, повреждающий ткани.

Если видно, что потерпевший скоро потеряет сознание или находится уже в обмороке, то давать ему какие-либо препараты запрещено. В таком состоянии следует ввести лекарство внутримышечно.

Диагностика

Первым делом больному делают рентген, если доктор подозревает, что поврежден спинной мозг, назначается магнитно-резонансная томография и компьютерная томография. Перед рентгенологическим исследованием доктор пальпирует место повреждения, прощупывает костные отломки, чтобы узнать их количество. Рентген делается спереди и сбоку. Чтобы оценить, в каком состоянии находится спинной мозг, проводится миелография.

Лечебные меры

Лечение перелома позвоночника без осложнений начинается с консервативного метода. Пациенту назначаются обезболивающие препараты, курсы массажа, надевают корсет или воротник, в зависимости от локализации травмы. Пациент должен соблюдать строгий постельный режим, ограничить любые физические нагрузки, принимать витаминные и минеральные комплексы. Помимо этого больному назначается антибактериальная терапия, поскольку длительное нахождение в горизонтальном положении может вызывать пневмонию. Доктора уже практически не прибегают к процедуре скелетного вытяжения.

Лечение и реабилитация при переломах позвоночника заключается в прохождении физиотерапевтических процедур, таких как магнитотерапия, электрофорез, лазеротерапия. Если человек сломал копчик, проводится очищение кишечника с помощью клизмы, так как акт дефекации может вызвать сильные боли и смещение отломков. Если в организм проникла инфекция, назначаются антибиотики. Чтобы снять болевой синдром, доктора прибегают к криотерапии и обезболивающим препаратам.

Если травма имеет осложнения, лечение проводится хирургическим методом. Во время операции отломки фиксируются с помощью специальных приспособлений, а если отломки разрушены полностью, то их заменяют искусственными позвонками. Лечение заканчивается реабилитационным периодом, во время которого больному назначаются всё те же физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура. Упражнения сначала должны быть аккуратными и несложными, постепенно нагрузка на позвоночник увеличивается.

Образование костной мозоли начинается примерно на второй или третий месяц после получения травмы. Для полного восстановления может понадобиться до двух лет, в зависимости от тяжести повреждения и сопутствующих осложнений.

Профилактика

Травмы позвоночника очень опасны и их тяжело лечить, поэтому лучше предупредить их появление. Для этого необходимо всегда придерживаться техники безопасности на работе и дома, переходить дорогу в положенном месте, быть аккуратными при занятии экстремальными видами спорта. Во время поездки в автомобиле следует использовать ремни безопасности, а на работах на высоте страховочные тросы.

Исход травмы

В зависимости от того, при каких обстоятельствах была получена травма, насколько высокая степень повреждения, есть ли осложнения, человек может выздороветь полностью или остаться инвалидом. Многое зависит и от того, какой возраст имеет пациент, ведь молодые пациенты восстанавливаются быстрее, чем пожилые люди. Иногда травма приводит к летальному исходу, даже если нет осложнений. Наиболее часто это происходит по причине шока. Если лечение успешно, но поврежден спинной мозг, то даже после реабилитационного периода у пациента может остаться паралич.

Источник

Грудной отдел — самая неподвижная часть позвоночника. Перелом грудного отдела встречается редко, причины травматизации различны, а последствия переломов — тяжелые.

Особенно необходимо быть внимательными к своему здоровью лицам предпенсионного возраста. Не проходящая боль в пояснице может диагностироваться как компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе.

Какие позвонки травмируются

Весь грудной отдел состоит из 12 позвонков, последние два самые крупные. 11 и 12 позвонок травмируются чаще остальных, так как именно на них ложится основная нагрузка всего отдела. В этой части столба происходят сложные движения.

Компрессионный перелом возникает на границе грудного и поясничного отдела. В вышележащих позвонках в 7 и 8, переломы возникают реже.

Механизм травмы

Травма возникает в результате чрезмерной нагрузки на позвоночник, позвонок при этом частично деформируется. Разрушенный позвонок сдавливается верхними сегментами, а сам сдавливает нижележащие позвонки, таким образом, возникает компрессия.

В результате оказываются сдавленными межпозвоночные диски, нервные отростки, иногда спинномозговой канал. Наиболее опасным считается осколочный перелом со смещением, когда осколки могут повредить спинной мозг.

Причины перелома

Компрессионный перелом может возникать не только из-за травмы, но и по причине различных острых и хронических заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата.

К примеру:

- смещение межпозвоночных дисков;

- остеопороз (в основном у женщин в климаксе или у мужчин к 60 годам);

- туберкулез костей:

- гнойное воспаление в результате остеомиелита;

- последствия сифилиса;

- развитие гемангиомы в 12 позвонке;

- образование злокачественной опухоли (остеосаркома);

- нарушение обмена солей и других веществ;

- врожденные патологии ОДА;

- возрастные деструктивные изменения в костях.

Опухоли в костях появляются в результате метастазов из других пораженных органов: легких, молочных желез, желудка, матки и яичников.

В эту же группу входят переломы, связанные с миеломной болезнью костей.

Причины, связанные с травмами:

- падение на ягодицы, на ноги с большой высоты, на спину;

- поднимание тяжестей;

- занятия опасными видами спорта: акробатика, борьба, гимнастика;

- удар в область позвоночника при нырянии в воду;

- автокатастрофы, производственные травмы;

- телесные повреждения во время драк;

- профессиональные травмы у парашютистов, летчиков.

Виды переломов

Компрессионный перелом в зависимости от тяжести и типа компрессии делится на несколько видов.

По виду компрессии позвонков:

Легкая — Разрушено не больше 30% позвонка, нет смещения, все остальные фрагменты целы, спинной мозг и канал не поврежден.

Средняя — Сегмент разрушен наполовину, остальные органы остались в сохранности.

Тяжелая — Позвонок разрушен на 60-70%, сильно деформирован. Повреждены спинномозговой канал, мозг, межпозвоночные диски, нервные волокна. Функциональность позвоночника ограничена.

Критическая — Большая часть позвонков разрушена. Сильно повреждены спинной мозг и другие органы.

По степени тяжести переломов:

Неосложненный — Разрушен только сегмент позвонка, внутренние части сохранны.

Осложненный — При переломе задет спинномозговой канал, в близлежащих тканях и структурах развиваются деструктивные процессы.

По типу перелома:

Отрывной — Передняя часть или сразу несколько отростков оторваны от тела позвонка. Продольные связки в результате смещения частей также травмированы.

Клиновидный — Частый спутник остеопороза. Возникает по причине разрушения надкостницы и губчатой кости в теле позвонка. Тело позвонка сжимается в виде клина, уходящего к внутренним органам.

Оскольчатый — Травма делит позвонок на несколько частей, все они смещены в результате сдавливания межпозвоночным диском. Задняя стенка при этом может задевать и спинномозговой канал.

Симптомы при переломе

Симптомы зависят от степени тяжести перелома, от вида компрессии, от первопричины травмы. При патологических состояниях опорно-двигательного аппарата клиническая картина стерта, нет выраженности болевого синдрома и других признаков.

Бывают жалобы пациента на неприятные ощущения при смене положения, во время стояния на ногах, а также при физическом осмотре места перелома.

В таком случае говорят о легкой степени тяжести перелома. Но заниматься самолечением нельзя ни в коем случае. Даже легкие переломы, без проявления четкой симптоматики нуждаются в лечении профессионалами.

В остальных случаях симптомы зависят от компрессии. Они могут быть как самостоятельными, так и входить в целый симптомокомплекс.

Симптомы:

- боль в области грудины, при движении, без движения;

- опоясывающая боль, отдающая в живот, между лопаток, в сердце (приступ уменьшается во время положения лежа на спине);

- боль при дыхании;

- деформация позвонка;

- нарушение двигательной активности позвоночника;

- чередование болевых приступов, слабая выраженность — сильная выраженность;

- головокружение, слабость;

- слабость мышц в конечностях (при повреждении спинномозговых нейронов);

- хруст костей в области перелома;

- отечность в месте разлома, гематома;

- боль в мышцах спины;

- нарушение работы органов таза (при осколочной травме);

- онемение, покалывание, паралич (полный или неполный) рук и ног;

- изменения в осанке, появление «горба»;

- состояние шока, бледность лица, тяжелое дыхание (при нескольких переломах).

О повреждении спинного мозга говорят следующие симптомы:

Неврологические признаки более характерны для перелома 12 позвонка, так как в этом месте позвоночник более подвижен. При переломах выше 10 позвонка, неврологические признаки отсутствуют.

При патологиях ОДА боли слабовыраженные, и они имеют разлитой характер. Такая симптоматика возникает при остеопорозе, опухолях, дисплазии суставов.

При сильном ударе может произойти разрыв сердца, поэтому необходима срочная медицинская помощь.

Неотложная помощь

Неграмотные действия в отношении человека, у которого возможен компрессионный перелом в грудном отделе могут обернуться для последнего тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. Поэтому лучше вызвать скорую помощь.

В ожидании медиков, можно сделать следующее:

- положить пострадавшего на жесткую ровную поверхность;

- при открытой ране с кровотечением — остановить кровь при помощи жгута или повязки;

- не давать питье, еду;

- при отсутствии дыхания и сердцебиения — делать реанимацию (ИВЛ, непрямой массаж сердца);

- обеспечить полный покой, не давать двигаться;

- не допускать сгибание позвоночника;

- не вправлять позвонки;

Если скорая не может приехать, нужно самостоятельно транспортировать больного в ближайший стационар.

Правила транспортировки

Для перемещения можно использовать подручные средства из жестких материалов. Если нет таких, можно взять мягкие, но перемещать пострадавшего рекомендуется на животе.

Правила перемещения:

- нельзя перемещать больного за руки и ноги;

- для перемещения нужно как минимум 3 человека: один придерживает голову, другой грудь, третий таз и нижние конечности;

- нельзя переворачивать человека;

- не рекомендуется перетаскивать пострадавшего, если он в безопасном месте.

Если пострадавший теряет сознание, у него отнимаются ноги или руки — медлить нельзя, нужно, как можно скорее отвезти его в больницу.

Как диагностируют компрессионный перелом

Если больной находится в тяжелом состоянии, ему сперва оказывают неотложную помощь. После того, как врач убедился, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, он может назначить дополнительные исследования.

Рентгеноскопия

Делают рентген грудного отдела позвоночника в двух проекциях для уточнения типа перелома, его тяжести.

Компьютерная томография позвоночника

Выполняют для обнаружения опухолей, повреждений спинного мозга.

МРТ

Назначают для оценки состояния связочного аппарата, межпозвоночных дисков, хрящей.

ЭКГ

Для выявления нарушений сердечной деятельности.

При удовлетворительном стабильном состоянии больного, врач проводит наружный осмотр, опрос пациента.

Для более четкой картины при постановке диагноза, врач направляет обследуемого на анализы крови, исследование плотности костей (при остеопорозе), радионуклидное исследование (для обнаружения других скрытых переломов).

Особенности терапии

После получения всех данных обследования врач-травматолог или хирург назначает соответствующее лечение.

Главное условие заживления компрессионного перелома — сохранение неподвижности костей грудного отдела позвоночника. Длительность иммобилизации зависит от тяжести и вида перелома.

Консервативное лечение

Консервативный метод лечения применяют при неосложненных переломах без смещения и выраженной компрессии.

Сочетают применение следующих препаратов.

Обезболивающие

Для купирования болевых симптомов используют инъекции и таблетки: Нимесулид, Кеторол, Дексалгин.

Наружно используются мази и гели: Нурофен, Диклофенак, Фастум гель. При сильных болях — инъекции с новокаином и лидокаином, иногда с морфием.

Противовоспалительные

Для снятия воспаления в больном месте применяют: Ибуфен, Нурофен, Но-Шпу.

Хондропротекторы

В качестве средства для восстановления костной ткани, в сочетании с витаминным комплексом на основе кальция и других минералов.

При осложнениях могут применяться антикоагулянты, гормональные, антибактериальные, ноотропные препараты.

Для лиц с остеопорозом в анамнезе выписывают биофосфонаты — средства для наращивания костной массы.

Для сохранения неподвижности поврежденного участка позвоночника применяются жесткие ортопедические корсеты, корректоры или реклиторы (разновидности корсетов).

Корсет снимает лишнюю нагрузку на спину, фиксирует позвонки в анатомически правильном порядке, а также ограничивает давление на спинномозговой канал.

Как долго будет человек находиться в таком корсете — зависит от травмы, времени обращения к врачу, индивидуальных особенностей организма. В среднем, корсет носят на протяжении 3 месяцев.

Помимо этого, пострадавшему запрещены какие-либо нагрузки, поднимание тяжелых предметов, резкие наклоны вперед или назад, длительное нахождение в одном положении.

Спать рекомендуется на жесткой поверхности или на ортопедическом матрасе.

Если компрессия более выражена, то пациенту делают вправление или скелетное вытяжение позвоночника в стационаре. Для этого головную часть кровати, на которой лежит больной, приподнимают под углом в 30 градусов.

Пациента фиксируют специальными лямками за подмышки к спинке кровати. Вытяжение длится до 1-1,5 месяцев. Таким образом, позвоночник вытягивается за счет собственного веса человека.

После вытяжения одевают корректор осанки или корсет. Если консервативная терапия не дала результатов, прибегают к оперативному вмешательству.

Оперативное лечение

Операция показана, если при травме были задеты нервы, сосуды, органы, или в случае перелома со смещением и раздроблением костей. Применяются следующие оперативные методы.

Кифопластика

В полость позвоночника вставляется имплант, в который закачивается воздух.

После принятия формы позвоночного сегмента, воздух откачивают, а полость заполняют специальным костным цементом.

Вертебропластика

В полость позвонка через иглу вводится костный цемент температурой до 70 градусов. Затвердевая, цемент придает телу позвонка первоначальную форму.

При поражении костей остеомиелитом, операция противопоказана.

Имплантация

Импланты вставляют при осколочном переломе.

Вначале извлекают обломки костей, а на их место вставляют искусственные фрагменты, которые фиксируют титановыми спицами.

Период реабилитации

По завершении курса лечения начинается длительный период реабилитации. Основные задачи: возобновить нормальный обмен веществ в костях и восстановить тонус мышц грудного отдела.

На этом этапе эффективны методы ЛФК и физиотерапии.

ЛФК

Комплекс упражнений разрабатывается врачом-реабилитологом, совместно с инструктором по ЛФК. На каждом занятии инструктор следит, чтобы во время зарядки не было ошибок в технике выполнения.

Все движения должны быть плавными, медленными и давать умеренную нагрузку на позвоночник.

В ЛФК входят следующие виды занятий:

- дыхательная гимнастика;

- упражнения во время постельного режима;

- утренняя зарядка;

- гимнастика с применением различных тренажеров и других приспособлений;

- индивидуальное выполнение гимнастических упражнений;

- ходьба, прогулки;

- плавание;

- занятия в зале на тренажере.

Последние три вида ЛФК зависят от оснащенности лечебного учреждения.

В лечебной физкультуре выделяют основных 3 этапа.

Пациент делает зарядку, лежа в постели. Динамическую и статическую гимнастику начинают на второй день после травмы.

Основные задачи:

- предотвратить развитие застойных явлений в легких;

- нормализовать работу ЖКТ;

- устранить застой крови в нижних полых венах;

- предупредить появление пролежней.

Начинают зарядку с дыхательных упражнений. В первые три дня выполняют технику диафрагмального дыхания. Общее время на технику — не более 5 минут.

1. Этап

С 4 дня время зарядки увеличивают до 7 минут, включают грудное дыхание с попеременным подниманием ног в коленном суставе.

Зарядка для суставов и связок проводится до 3 раз в день, делают 2-3 повторения, потом их число увеличится до 10.

Упражнения:

- сгибание-разгибание рук в локтевом суставе;

- сгибание-разгибание ног в колене;

- сжимание и разжимание пальцев рук и стоп;

- вращения кистями рук и стопой;

- поочередное поднимание ног до угла в 45 градусов;

- разведение прямых ног, колен в стороны;

- напряжение-расслабление мышц спины;

- скольжение стопами по поверхности кушетки, вперед-назад попеременно.

2. Этап

Начинается спустя 30 дней после повреждения. Пациенту разрешают переворачиваться на живот.

Основные задачи этапа:

- подготовка тела к увеличению объема движений;

- укрепление мышечного корсета;

- нормализация кровообращения в костных и мышечных тканях;

- восстановление связочного аппарата.

Продолжительность занятий и количество повторов увеличивается. С каждым днем добавляется новое движение.

Виды упражнений:

- сгибание-разгибание рук в локтевом, затем в плечевом суставе, разведение в стороны;

- статическое напряжение мышц всего тела лежа на животе;

- «велосипед»;

- поочередное поднимание ноги и руки, лежа на животе;

- «ножницы» руками, ногами;

- поднимание головы в упоре лежа с опорой на локти;

- сгибание ног в колене и выпрямление вверх;