Переломы мыщелков затылочной кости

Травмы черепа чрезвычайно опасны, ведь внутри черепной коробки находится головной мозг. Такие травмы могут привести к смерти или к глубокой инвалидности пострадавшего. Ведь в мозге человека находятся очень важные отделы, которые отвечают за полноценное функционирование организма.

Что такое травма черепа и перелом затылочной кости

Травма черепа – это нарушение целостности его костей. В анатомии черепа выделяют несколько костей – это затылочная, лобная, теменные и височные кости. При их травме возникает обильное кровотечение, отёк и повреждение мозговых структур.

Перелом затылочной кости по-другому называется переломом основания черепа. Причинами возникновения обычно служат травмы, полученные в результате падения с большой высоты, сильные удары, огнестрельные ранения и автомобильные катастрофы.

Симптомы перелома затылочной кости:

- Отёк.

- Сильная боль.

- Тошнота и рвота.

- Нарушение зрения.

- Отсутствие сознания.

- Кровотечение.

- Наличие костных отломков в ране.

Диагностика основывается на осмотре пострадавшего и проведении исследований, в которые входит рентген, компьютерная томография, МРТ.

Лечение основывается на применении симптоматической терапии и хирургического лечения. Прежде всего проводится профилактика отёка мозга. С этой целью вводятся диуретики и гормональные препараты. А также проводят поддержку функции лёгких с помощью аппарата. Вместе с этим проводится профилактика инфекционных осложнений с помощью применения антибиотиков широкого спектра действия. Проводится также остановка и предупреждение дальнейшего кровотечения. На область повреждения накладывается стерильная повязка, вводятся кровоостанавливающие препараты.

Хирургическое лечение проводится исходя из характера повреждения, его осложнений. Может проводиться как экстренная операция, так и плановая в период реабилитации.

Последствия перелома затылочной кости

Осложнения перелома костей черепа непредсказуемы и очень опасны. Их развитие зависит от того, какого вида был перелом и затронут ли головной мозг. Особенно часто осложнения возникают при вдавленном переломе затылочной кости, а также при ранении отломками мозговой ткани. Последствия делят на ранние и поздние. Первые обычно возникают в течение месяца после травмы, развитие вторых может занять продолжительное время и проявится они могут спустя годы.

- Кровотечения кровоизлияние в головной мозг. Повреждение сосудов во время травмы может послужить развитием массивного кровотечения. Оно может быть, как наружным и тогда кровь будет вытекать из раны, так и внутренним. Внутреннее кровоизлияние пропитывает ткань мозга и ведёт к потере его функции.

- Повреждение дыхательного центра. Это приводит к полной остановке дыхания и смерти больного.

- Гидроцефалия. Представляет собой скопление воды в полости черепа.

- Потеря зрения или слуха. При травме может произойти разрыв черепных нервов, которые ответственны за работу органов чувств и привести либо к снижению, либо полному отсутствию функции.

- Нарушение речи. Возникает при ранении речевого центра в мозге.

- Параличи и парезы. Проявляются при травме двигательного центра. Могут быть частичными или полными.

- Кома. Характеризуется полной потерей сознания и отсутствием чувствительности к раздражителям.

- Отёк мозга.

- Присоединение инфекционных осложнений. К ним относятся менингит, энцефалит (воспаление оболочек головного мозга), сепсис, столбняк. Риск повышается при открытом переломе черепа. Патогенные микроорганизмы получают свободный доступ к тканям организма.

- Сотрясение и ушиб головного мозга. Опасные состояния, которые могут привести к сдавлению дыхательного центра. Характеризуются тошнотой, рвотой, потерей сознания.

- Эпилепсия посттравматического характера. Могут возникать как редкие приступы, так и частые. Характеризуются появлением судорог. Эпилепсия опасная патология. Она требует тщательного врачебного контроля и приёма препаратов. Является очень частым осложнением черепно-мозговой травмы.

- Острая ишемия головного мозга (инсульт).

- Повышение внутричерепного давления.

- Артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления до высоких цифр).

- Частые головные боли, мигрени. Характеризуется сильными головными болями, чувствительностью к внешним раздражителям (свету и звукам), рвотой и тошнотой. Эти приступы, как правило, сопровождают любые изменения погоды и атмосферного давления.

- Нарушения в психоэмоциональной сфере. У человека появляется частая раздражительность, ухудшение памяти, снижение умственных способностей.

- Резкие перепады настроения.

- Задержка умственного развития у детей.

- Амнезия (потеря памяти).

- Изменение чувствительности к запахам.

- Головокружение и обмороки.

- Нарушение работоспособности, вплоть до полной невозможности выполнять повседневную деятельность.

- Депрессия.

- Бессонница.

- Сопутствующие травмы.

- Летальный исход.

Вывод

Травму затылочной кости нельзя недооценивать. Этот перелом может привести к множеству тяжёлых осложнений и даже к смерти человека. Поэтому очень важно уметь правильно оказать первую помощь пострадавшему.

При травме головы нужно приложить пакет со льдом к месту повреждения, это поможет снизить отёк тканей и немного остановить кровотечение. Если на месте перелома есть раздробление костей черепа нельзя вправлять их на место, это может быть опасно.

Лучше всего усадить пострадавшего в удобное для него положение, обеспечить приток свежего воздуха. До приезда скорой помощи нельзя предлагать пострадавшему пищу и воду, а также давать медикаментозные препараты. Более полный объём медицинской помощи определяет врач.

Источник

КТ и МРТ диагностика перелома черепа

Общая характеристика

Перелом черепа — нарушением целостности кости травматического повреждения

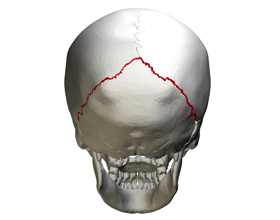

Рис.1 Линейный перелом чешуи затылочной кости слева (стрелка).

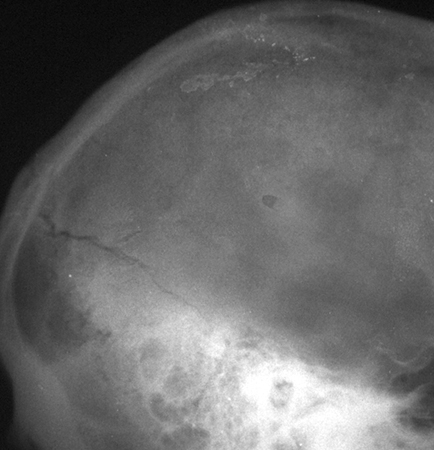

Рис.2 Линейный перелом правой затылочной кости с небольшим смещением и плащевидной субдуральной гематомы(стрелка).

Перелом свода черепа

Симптом “молнии” характерен для перелома свода черепа (две белые стрелка рис.3), сопутствующий отек мягких тканей и гематома мягких тканей (стрелка рис.3а). Линия перелома может раздваиваться, но не имеет ветвления в отличии от борозд артерий, древовидно ветвящихся и сужающихся вверх (рис.4). “Ступенька” в месте расхождения отломков при вдавленном переломе (стрелки рис.3в).

Рис.3 Перелом затылочной кости справа (стрелка). Симптом «молнии» при линейном переломе затылочной кости срединно (стрелки). Вдавленный множественный перелом левой височной кости (стрелки).

Рис.4 Перелом чешуи затылочной кости, перелом основания затылочной кости и перелом через верхушку пирамиды правой височной кости (стрелки). Линейный перелом правой височной с переходом на правую половину лобной кости. Линейный перелом правой височной кости с наличием субарахноидального кровоизлияния (стрелки).

Перелом основания черепа

Перелом основания черепа чаще является продолжением линии перелома свода (стрелка рис.5), показано распространение на пирамиду височной кости (головка стрелки рис.5). На рис прохождение линии перелома по чешуе левой затылочной кости с распространением на мыщелок(белые стрелки на рис.5).

Рис.5

Рис.6 Линейный перелом правой височной кости на МРТ и на КТ, а так же наличие горизонтального уровня крови в левой половине пазухи основной кости (жёлтые стрелки).

Травматическое кровоизлияние в ячейки височной кости (стрелка рис.7б), причиной которой стал линейный перелом височной кости, распространяющийся по чешуе височной кости на основание черепа. Перелом основания черепа, проходящий через клиновидную кость может привести к повреждению костных сосудов или пещеристого синуса, с кровоизлиянием в полость ее пазухи (стрелки рис.7а). Переломы основания черепа могут острыми краями травмировать глазодвигательные нервы и являться причиной расходящегося косоглазия (рис.7а), однако причиной подобного расстройства так же может являться повреждение среднего мозга.

Рис.7 Перелом височной кости с кровоизлиянием в воздухоносные ячейки и перелом основания черепа с кровоизлиянием в полость пазухи основной кости.

Виды переломов мозгового черепа

- Линейный перелом

Рис.8 Общий вид линейного множественного перелома правой затылочной кости и правой височной кости на КТ в обработке SSD. Линейный протяжённый перелом правой затылочной кости на 3D реформате (стрелка). Линейный перелом правой височной кости на МРТ с подапоневротической гематомой (стрелка).

Рис.9 Линейный протяжённый перелом правой височной кости на КТ в обработке SSD и VRT. Вертикальный протяжённый перелом чешуи лобной кости, слепо заканчивающийся в области глабеллы (реконструкция выполнена с изображений с толстым срезом — обуславливает наличие ступенчатых артефактов на VRT).

Огнестрельный перелом

Последствие оскольчатого ранения с образованием костного детрита в левой лобной области (белая стрелка рис.10) и глиоза на протяжении слепого раневого канала в левой лобной области и базальных ядрах слева (белые стрелки рис.10). Металлический осколок (жёлтые стрелки рис.10) в левой затылочной доле с типичными признаками звездчатых артефактов и артефактов выпадения сигнала в непосредственной его близости.

Рис.10

Вдавленный импрессионный перелом

Перелом конусовидной формы с погружением отломков в полость черепа, возникает при ударе орудием с угловой травмирующей поверхностью.

Рис.11 Вдавленный оскольчатый перелом правой теменной кости с вхождением отломков в полость черепа, размозжением мозгового вещества в окрестностях перелома, пневмоцефалии, рваной раной мягких тканей, представленный на аксиальных срезах в мозговом и костном окнах, а так же на реконструкции в сагиттальной, фронтальной плоскостях и VRT.

Вдавленный депрессионный перелом

Перелом с равномерным погружением костного фрагмента в полость черепа, возникает при ударе орудием с широкой травмирующей поверхностью. Необходимо указывать глубину вдавления отломка, если она больше ½ ширины диплоэ — необходимо оперативное лечение с элевацией отломка.

Рис.12 Вдавленный перелом с широким плато, входящий в полость черепа более чем на половину толщины диплоэ всей поверхностью вдавления, представленный на аксиальной и фронтальной плоскостях, а так же перелом чешуи в основании затылочной кости у большого затылочного отверстия на SDD, 3D (VRT).

Дырчатый перелом (перфорационный перелом)

Костный дефект, возникающий при ранении острым предметом (нож, отвертка и др.), сопровождается появлением травматических внутримозговых гематом (белая стрелка рис.13),а так же внутримозговая травматическая гематома правой височной доли (жёлтая стрелка на рис.13). Имеется явно заметный дефект в правой височной кости в виде неправильного отверстия от травмирующего предмета на реконструкции в 3D.

Рис.13

Оскольчатый перелом

Следствие тяжелой ЧМТ (падение с большой высоты или ДТП), характеризуется большим числом линий перелома и костных отломков, а так же тяжелыми повреждениями головного мозга, в данном примере САК и пневмоцефалия (рис.14а). На рис.15 показано последствие оскольчатого перелома (линии перелома отмечены стрелками, в лобных долях имеется отложение метгемоглобина по коре — последствие САК (головки стрелок на рис.15) и костные дефекты в височных областях с обеих сторон от костно-резекционной трепанации черепа.

Рис.14

Рис.15

“Лопнутый” перелом

Лопнутый перелом — следствие сдавления, превышающего упругость костей с образованием радиально расходящихся линий перелома (головки стрелок рис.17), а так же возможно образованием эпидуральных гематом (головки стрелок на рис.16 и рис.17), подапоневротических кровоизлияний (стрелки рис.16) и переход перелома на швы с их расхождением (переход на венечный шов слева на VRT на рис.16 и сагиттальный шов на VRT на рис.17).

Рис.16

Рис.17

Перелом по типу «тенисного мяча» или «целлулоидного мячика»

Перелом «тенисного мяча» — характерен для детского возраста, при сохраняющейся мягкости костной ткани и сопровождается равномерной полусферической деформацией со вдавлением.

Травматическое расхождение черепного шва

Расхождение шва происходит при значительной силе удара и часто оказывается продолжением линии перелома, выходящей на шов. Признаки расхождения шва — ступенеобразная деформация в месте шва (головки стрелок рис.18) или его расширение (головки стрелок на рис.19). Расхождение шва может сопровождаться образованием эпидуральных гематом и сочетаться с противоударными контузионными очагами (стрелки рис.18).

Рис.18

Рис.19

Изменения в динамике

На рис. 20а свежий перелом чешуи затылочной кости, стрелка на рис. 20б тот же перелом спустя ½ года. Регрессировала подапоневротическая гематома над переломом, а диплоэ по краям от перелома склерозировано, однако костной консолидации нет. На рис. 20в имеется костный гиперостоз на внутренней поверхности диплоэ под местом перелома (жёлтая стрелка) — это костное сращение, формирующееся спустя годы, чаще наступает у детей, реже у взрослых. Если под местом перелома в головном мозге развиваются глиозные изменения, приводящие к расширению ликворных кист, то кости могут раздвигаться и перелом называется “растущим” (такие же изменения происходят при формировании ликворной полости — кисты и повышения внутричерепного давления).

Рис.20 Фиброзное сращение с отсутствием костной мозолин и костная консолидация на КТ.

Дифференциальный диагноз

Борозда оболочечной (менингиальной) артерии и эмиссарные вены диплоэ

Рис.21

На рис.21 борозда средней оболочечной артерии симулирует перелом, но в отличии от линейного перелома имеет бифуркацию (жёлтая стрелка).

На рис.21 наружную пластинку и толщу диплоэ пронизывает эмиссарная вена, отличающаяся от перелома конусовидным углублением на поверхности и слоем кортикальной кости по краю (белая стрелка). Каналы диплоических вен на рис.21в симметричны и имеют дихотомическое ветвление.

Клиновидно-затылочный синхондроз

Рис.22

На рис.22(стрелки) отмечен каменисто-затылочный синхондроз, который не является переломом и срастается к 15-18 годам.

Черепные швы и метопический шов

Рис.23 Симметричные и тонкие клиновидно-чашуйчатые швы (головки стрелок на рис.23а) могут симулировать перелом основания, но они симметричны и имеют типичную анатомическую локализацию, при этом заметьте перелом затылочной кости и латеральной стенки левой глазницы (стрелки рис.23а). Вариантом строения лобной кости может быть отсутствие слияние ее в процессе формирования и сохранение метопического шва (рис.23б), который следует отличать от перелома (рис.23в)

Рис.24 Эмиссарная вена и перелом затылочной кости (24а). Эмиссарная вена на фронтальном и сагиттальном реформате (24б) и головки стрелок, указывающие на артефакты «ступенек» при реконструкции аксиальных срезов в процессе получения которых пациент двигался.

Сопутствующие изменения и косвенные признаки

Оболочечные кровоизлияния

Рис.25 Эпидуральная гематома инфратенториально в левой затылочной области на КТ и на МРТ(головки стрелок) и линия перелома (жёлтая стрелка на МРТ).

Линейный перелом чешуи затылочной кости слева (стрелка на рис.25) с повреждением диплоического сосуда и образованием эпидуральной гематомы в области левой гемисферы мозжечка (головки стрелок на рис.25).

Ушиб головного мозга (контузионные очаги)

Перелом черепа может сопровождаться ушибами головного мозга. Контузионные очаги III типа в левой лобной доле и на полюсе правой височной доли (головки стрелки рис.26а и стрелки на рис.26в). Линия перелома черепа (головка стрелки рис.26в) расположена напротив ушибов головного мозга по направлению вектора удара (пунктирная стрелка, рис.26б).

Рис.26

Субапоневротическая гематома. Кровоизлияние в ячейки. Пневмоцефалия

Рис.27

Перелом правой височной кости с образованием субдуральной гематомы (стрелка рис.27а) и субапоневротической гематомы в левой височной области (головки стрелки рис.27а). Понижение пневматизации воздухоносных ячеек височной кости за счет ее перелома и кровоизлияния (головка стрелки, рис.27б). Воздух в полости черепа (головка стрелки рис.27в) на участке размножению мозга непосредственно под областью импрессионного перелома черепа с повреждением покровных мягких тканей и твердой мозговой оболочки (проникающее ранение с появлением интракраниального воздуха).

Лечение переломов мозгового черепа

Рис.28 Костное вдавление в теменной кости справа с погружением отломка в полость черепа на 1/2 толщины диплоэ на рекострукции в сагиттальной, фронтальной плоскостях и на VRT.

Рис.29 Следы обширной костно-резекционной трепанации черепа в правой височной области — экстренная краниотомия по поводу удаления эпидуральной гаматомы, вызванной переломом черепа.

Рис.30 Пластика обширного дефекта свода черепа в левой лобно-височной области титановой сеткой на Т1 и Т2 (стрелки).

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Похожие статьи

Источник

Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы проксимального отдела большеберцовой кости включают переломы, располагающиеся выше бугристости большеберцовой кости. Их следует разделить на внесуставные и внутрисуставные. К внутрисуставным переломам относятся повреждения мыщелков, в то время как к внесуставным — переломы межмыщелкового возвышения, бугорков и подмыщелковые переломы. Эпифизарные переломы большеберцовой кости считают внутрисуставными. Переломы проксимального отдела малоберцовой кости особого значения не имеют, поскольку малоберцовая кость не несет весовой нагрузки.

Внутренний и наружный мыщелки большеберцовой кости формируют площадку, передающую вес тела от мыщелков бедра к диафизу большеберцовой кости. Переломы мыщелков, как правило, связаны с некоторой степенью раздавливания кости вследствие осевой передачи веса тела. Кроме того, раздавливание мыщелка приводит к вальгусной или варусной деформации коленного сустава. Как показано на рисункежмыщелковое возвышение составляют бугорки, к которым прикреплены крестообразные связки и мениски.

Основы анатомии коленного сустава

На основании анатомических признаков переломы проксимального отдела большеберцовой кости можно разделить на пять категорий:

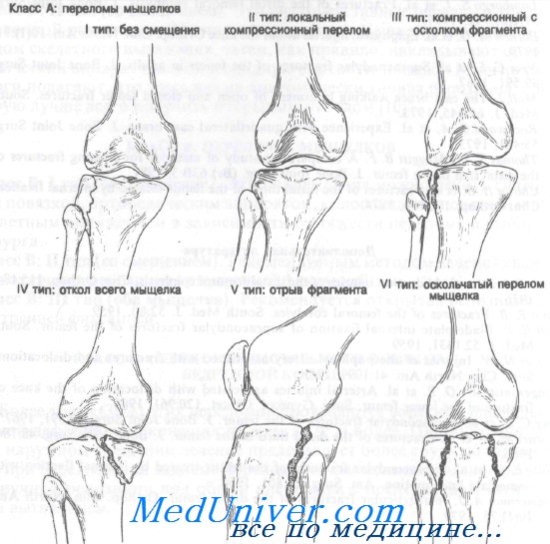

Класс А: переломы мыщелков

Класс Б: переломы бугорков

Класс В: переломы бугристости большеберцовой кости

Класс Г: подмыщелковые переломы

Класс Д: переломы эпифизеолизов, переломы проксимального отдела малоберцовой кости

Класс А: переломы мыщелков большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости встречаются нередко. Они были классифицированы Hohl на основании анатомических данных и принципов лечения. Рассматривая переломы мыщелков большеберцовой кости, следует указать, что под отломом мыщелка имеют в виду смещение вниз его более чем на 4 мм. Серьезная деформация коленного сустава может возникнуть после, казалось бы, незначительных переломов проксимального отдела большеберцовой кости у детей. Причина ее остается неясной. Она появляется у детей до 4-летнего возраста и проявляется вальгусной деформацией коленного сустава через 6—15 мес после травмы.

Создается впечатление, что развитие этой деформации происходит в первую очередь из-за искривления диафиза большеберцовой кости ниже места перелома. Поэтому врачу неотложной помощи не следует лечить переломы проксимального отдела большеберцовой кости у детей независимо от того, насколько простыми они могут показаться с первого взгляда.

Скрытые переломы мыщелков большеберцовой кости возможны и у пожилых людей. Первичные рентгенограммы представляются в норме; тем не менее больные продолжают жаловаться на боли, особенно в области внутреннего мыщелка. Эти переломы — усталостные и при подозрении на них следует провести сканограмму.

Силы, в норме действующие на суставную площадку большеберцовой кости, влючают сдавление по оси с одновременной ротацией. Переломы происходят, когда одна из сил превосходит прочность кости. Переломы, возникающие от действия прямого механизма, например падения с высоты, составляют около 20% переломов мыщелков. Дорожно-транспортные происшествия, когда бампер автомобиля наносит удар по проксимальному отделу большеберцовой кости, являются причиной приблизительно 50% этих переломов. Остальные переломы вызываются комбинацией сдавления по оси и одновременного ротационного напряжения.

Переломы наружной площадки большеберцовой кости обычно происходят при насильственном отведении ноги. Переломы медиальной площадки, как правило, результат сильного приведения дистального отдела голени. Если в момент повреждения колено разогнуто, чаще возникает передний перелом. Большинство поздних мыщелковых переломов происходит при травме, когда коленный сустав в момент удара был согнут.

Как правило, больной жалуется на боль и припухлость, при этом его колено слегка согнуто. При осмотре часто можно обнаружить ссадину, указывающую на место удара, а также выпот и уменьшение объема движений из-за болей. Вальгусная или варусная деформация обычно указывает на отлом мыщелка. После выполнения простых рентгенограмм для диагностики скрытых повреждений связок или менисков могут потребоваться рентгенограммы под нагрузкой.

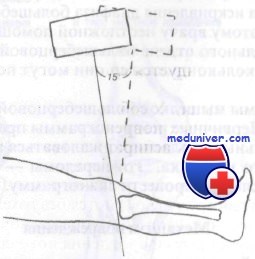

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в боковой и косой проекциях. Кроме того, для оценки степени вдавления очень информативным может оказаться снимок суставной площадки. Анатомически суставная площадка имеет скос назад и вниз. На рутинных рентгенограммах этот скос не будет заметен, что замаскирует некоторые вдавленные переломы. Проекция суставной площадки компенсирует этот скос и позволит точнее выявить вдавленные переломы суставной площадки. При определении протяженности перелома всегда оказываются полезными рентгенограммы в косых проекциях.

Все рентгенограммы коленного сустава необходимо тщательно просмотреть на наличие отрывных фрагментов головки малоберцовой кости, мыщелков бедра и межмыщелкового возвышения, указывающих на повреждение связочного аппарата. Расширение суставной щели в сочетании с переломом противоположного мыщелка предполагает повреждение связок. Для выявления скрытых компрессионных переломов могут понадобиться томограммы.

Проекция суставной площадки большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости часто сочетаются с рядом серьезных повреждений коленного сустава.

1. Эти переломы часто сопровождаются повреждениями связок и менисков как по отдельности, так в сочетании. При переломе наружного мыщелка следует заподозрить повреждение коллатеральной связки, передней крестообразной связки и наружного мениска.

2. После этих переломов могут наблюдаться либо острые, либо проявляющиеся позже повреждения сосудов.

Лечение переломов мыщелков большеберцовой кости

Четыре наиболее распространенных способа лечения перелома в зоне коленного сустава включают наложение давящей повязки, закрытую репозицию с наложением гипсовой повязки, скелетное вытяжение и открытую репозицию с внутренней фиксацией. Независимо от способа целями лечения являются:

1) восстановление нормальной суставной поверхности;

2) раннее начало движения в коленном суставе для профилактики контрактуры; 3) воздержание от нагрузки на сустав до полного заживления.

Выбор метода лечения зависит от типа перелома, опыта и мастерства хирурга-ортопеда, возраста больного и его дисциплинированности. Настоятельно рекомендуется срочная консультация хирурга-ортопеда.

Класс А: I тип (без смещения). У соблюдающего режим амбулаторного больного без сопутствующих повреждений связок перелом мыщелка без смещения можно лечить аспирацией гемартроза с последующим наложением давящей повязки. К конечности прикладывают пузырь со льдом и придают ей приподнятое положение не менее чем на 48 ч. Если через 48 ч рентгенограммы остаются без изменений, можно начинать движения в коленном суставе и упражнения для четырехглавой мышцы бедра. До полного выздоровления ногу не следует полностью нагружать. Можно использовать частичную нагрузку с ходьбой на костылях или гипсовый тутор.

Пребывание в гипсовой повязке более 4—8 нед с момента повреждения дисциплинированному больному не рекомендуется из-за высокой частоты развития контрактур коленного сустава. Если больной амбулаторный и не имеет повреждений связок, но в то же время недисциплинирован, рекомендуется иммобилизация гипсовой повязкой. Активные изометрические упражнения для тренировки четырехглавой мышцы бедра следует начинать рано, а гипсовую повязку оставлять до полного заживления. Госпитализированных больных без повреждений связок обычно лечат методом скелетного вытяжения в сочетании с ранними двигательными упражнениями.

Класс А: II тип (локальная компрессия). Неотложное лечение этих переломов зависит от следующих моментов: 1) отрывной перелом мыщелка со смещением его вниз более чем на 8 мм требует оперативной коррекции (поднятия фрагмента): 2) локализация вдавления в переднем или среднем отделах опаснее, чем в заднем; 3) наличия сопутствующих повреждений связок.

При диагностике этих переломов необходимы снимок с выведением проекции суставной площадки и проведение нагрузочных проб для выяснения целостности связок коленного сустава. Если связки повреждены, показано оперативное восстановление. Консервативное лечение перелома без смещения и повреждений связок включает: 1) аспирацию крови при гемартрозе; 2) наложение давящей повязки или задней лонгеты сроком от нескольких дней до 3 нед с полной разгрузкой конечности; 3) раннюю консультацию ортопеда.

Если больной госпитализирован, рекомендуется скелетное вытяжение по Buck с активными двигательными упражнениями.

Класс А: III тип (компрессионный, с отрывом мыщелка). Неотложная помощь при этих переломах включает лед, иммобилизацию задней лонгетой и точную рентгенологическую диагностику со срочным направлением к специалисту. Лечение варьируется от гипсовой иммобилизации с разгрузкой конечности до оперативной репозиции или скелетного вытяжения.

Класс А: IV тип (полный отрыв мыщелка). Неотложное лечение этих переломов включает лед, иммобилизацию и точную рентгенологическую диагностику со срочным направлением к ортопеду. Отщепление 8 мм и более считают значительным смещением, которое лучше лечить методом открытой или закрытой репозиции.

Класс А: V тип (откол). Эти переломы обычно захватывают внутренний мыщелок и могут быть передними или задними. Рекомендуемый метод лечения — открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс А: VI тип (оскольчатый). Неотложная помощь при этих переломах включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию задней лонгетой, аспирацию крови при гемартрозе (при строгом соблюдении правил асептики) и госпитализацию для скелетного вытяжения.

Осложнения переломов мыщелков большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости могут сопровождаться развитием нескольких серьезных осложнений.

1. После длительной иммобилизации возможна полная потеря движений в коленном суставе.

2. Несмотря на оптимальное лечение, может развиться дегенеративный артроз.

3. Даже при первично несмещенных переломах в первые несколько недель может развиться угловая деформация коленного сустава.

4. Эти повреждения могут осложниться нестабильностью коленного сустава или рецидивирующим подвывихом из-за разрыва связочного аппарата.

5. Леченные хирургическим методом открытые переломы могут осложниться инфекцией.

6. Туннельный синдром приводит к повреждению сосудисто-нервного пучка и может осложнить лечение этого вида переломов.

— Также рекомендуем «Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы тазового кольца, бедра»:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение

- Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

- Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

- Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение

Источник